То, ради чего!

Интервью с коллекционером Виктором Бондаренко

О КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИИ

Цель у каждой коллекции разная. Я считаю лучшее определение цели дал Аристотель — «то, ради чего», и через эту призму я всегда смотрю как коллекционер. Я собираю современных российских художников, а именно — живущих в одно время со мной. Не люблю термин «актуальное» искусство, не считаю его точным, и здесь может быть отдельный разговор о различии, которое есть в англоязычной терминологии: «contemporary», не «modern». Такое коллекционирование — самое благородное, потому что цель у него — поддерживать своих художников, свою культуру через финансирование, и в любой стране должны быть такие люди.

Третьяков, Медичи, Гуггенхайм — все они собирали современное им искусство. Поэтому те, кто сегодня коллекционирует Левитана, Репина, Айвазовского, Попову, Малевича, Кабакова, Булатова — рассматривают коллекционирование, сознательно или бессознательно, как инвестиции, консервацию капитала, это совершенно другое.

Эрик Булатов. Фотография на память. 1994–1995 | Наталья Нестерова. «Дети в метро» (фрагмент). 1998 Из коллекции Виктора Бондаренко.

Когда ты поддерживаешь тех, у которых, может, еще и выставок не было, здесь присутствует доля патриотизма, любви к своей культуре. Это необходимо, ведь у многих молодых талантливых художников, которые только начинают свой путь, не получается удержаться в сфере искусства. Им приходится приобретать другую специальность только потому, что они не могут себя обеспечить. Поэтому я не согласен с теми, кто говорит «если он художник — он выживет», это неправильное отношение. Прежде всего художника должны ценить и поддерживать в его стране, в его культуре. И государство тоже должно участвовать в развитии своего, национального искусства — через выставки, через международные проекты, культурный обмен, продвигать нашу культуру.

Искусство — это мягкая сила. Национальное искусство должно иметь международное звучание.

НАЧАЛО ПУТИ

Ещё в молодости, в Советском Союзе я начал заниматься антиквариатом — продавать и покупать: иконы, серебро, ювелирка. Все это было очень опасно, поскольку любая коммерческая деятельность была незаконной. И когда в 1978 году я приехал в США, мой интерес к искусству не пропал. Несколько лет я даже был директором единственной галереи russian art в США — «Tatiana Gallery». Когда в 1989-м году я был в Москве, то познакомился с группой художников галереи «МАРС» в числе которых были Константин Худяков, Сергей Шаров, Наталья Нестерова, Александр Рукавишников и другие. В процессе общения с художниками у нас родилась идея продвигать на тот момент советское современное искусство на Западе — в США, если быть точнее.

Мы с моим партнером создали программу командировок, сняли пентхаус на Пятой Авеню, и художники приезжали, по 3 месяца жили в Нью-Йорке, работали там, а мы способствовали их общению с арт-сообществом, арт-критиками, изданиями по искусству. В 1991 году мы начали готовить выставку «Русское искусство XX века: годы авангарда и годы гласности» совместно с Советским Фондом Культуры в лице его представителя Валерия Дудакова. 21 ноября 1992 года её открывал представитель СССР при ООН, в известном Нью-Йоркском музее присутствовало полторы тысячи человек. Выставка прошла очень успешно. На выставке были представлены работы эпохи перестройки из нашей коллекции, а несколько десятков работ эпохи авангарда из частных коллекций мы запрашивали через Советский фонд культуры, председателем которого тогда была Раиса Горбачева. Вот это время можно назвать началом моего собирательства современного российского искусства.

Архивные документы к выставке «Русское искусство XX века: годы авангарда и годы гласности». 1991-92. Из коллекции Виктора Бондаренко.

О СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Помимо коллекционирования я также выступал и как продюсер, и как автор идей проектов — в сотрудничестве с художниками и исследователями. Над проектом «Deisis. Предстояние» мы с Константином Худяковым работали 4 года. Проект очень масштабен — и по кропотливому процессу составления гиперреалистичных образов из тысяч снимков, и по размеру финального экспозиционного объекта — пятнадцать на пять метров. Поэтому нам очень трудно было найти подходящую площадку для проекта. Мы рассматривали и Исторический Музей, и Русский музей в Санкт-Петербурге, и Пушкинский музей, директор которого, Ирина Антонова, предлагала нам Белый зал в главном здании, но мы отказались, так как колонны зала мешали восприятию, и в конце концов остановились на Третьяковской галерее. В октябре 2004 года состоялось открытие выставки — это был на тот момент один из самых успешных вернисажей Третьяковки за 150 лет. Проект также получил серебряную медаль Института современного искусства Германии.

Константин Худяков. «Иисус». Из проекта «deisis/предстояние». 2005 | «deisis/предстояние», 2004. Из коллекции Виктора Бондаренко.

Когда в 2010 году толпа молодежи скандировала на Манежной площади «Россия для русских», сама эта ситуация меня очень возмутила своей несуразностью и глупостью, и в сущности тем, что этот призыв нарушает Конституцию РФ, подрывает основы государства. Чтобы показать насколько этот лозунг глуп по своей сути, я обратился к художнику Дмитрию Гутову, чтобы он визуализировал идею моего проекта. И в 2011 году проект «Россия для всех» был показан в 7 государственных музеях — в Твери, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Санкт-Петербурге, Москве.

Культуру создают личности разной этнической принадлежности, и мы визуально показали этот очевидный факт. В России гордятся Айвазовским, Левитаном, Вишневской — но не понимают различия, что есть нация, а что есть этнос — то, что у нас называется национальностью, а это совершенно разные понятия. Мы живем в Российской Федерации, и в моем понимании русскость — враг российскости, также как английскость была бы врагом американскости, а прусскость — врагом германскости. Да и вообще, какая страна не мультиэтнична? Германия, где объединили 200 княжеств? А сколько этносов Гарибальди объединил в Италии? А Испания?

Из проекта «Россия для всех». Дмитрий Гутов. 2011. Из коллекции Виктора Бондаренко.

Примерно в это же время, в 2010 году к моему 60-летию в Московском музее современного искусства (ММоМА) открылась выставка «Всегда другое искусство», на которой выставлялась часть моей коллекции, и к которой был издан одноименный каталог. Также вышло еще одно одноименное издание, в основу которого легло моё собрание — известный искусствовед Сергей Попов написал единственную историю советско-российского «contemporary» искусства, где российское и советское искусство представлено как максимально широкий процесс, без разделения на «официальное» и «неофициальное», на советское и постсоветское. Искусство — оно всегда другое. Поэтому мы не использовали «другое искусство» как устоявшийся термин и не брали в названии в кавычки. Чтобы подчеркнуть — здесь мы создали единое пространство, в котором сосуществует множество художников, у каждого из которых своё уникальное видение. Единственное разделение — хронологическое, по десятилетиям.

Страница из каталога «Всегда другое искусство. Избранные произведения из собрания Виктора Бондаренко», 2010.

Что важно, под каждую выставку всегда делалась серьезная книга, автором или группой авторов. Исследовательские тексты, репродукции работ, грамотное оформление. Хорошее издание — бесценно, поэтому я никогда не жалел на них финансирования, хотя книга могла обойтись и в баснословные суммы с пятью нулями. Ведь выставка — очень кратковременное явление. После того как экспозиция разбирается, работы разъезжаются по коллекциям, стены перекрашиваются — остается только каталог.

Надо, если берешься — делать. To do your best, как говорится, в соответствии со способностями и возможностями. Или не надо браться.

ОБ ИКОНАХ

В конце 1990-х я начал серьезно коллекционировать русскую иконопись, и это стало моей страстью. Для меня икона — религиозная станковая живопись на доске, атрибут моей культуры. Есть некоторые образы, впечатанные в сознание людей православной культуры: вы закрываете глаза и видите — Спас Нерукотворный, Троица, Спас в силах, Богоматерь умиления… Очень известный искусствовед-реставратор, Владимир Овчинников, почти тридцать лет назад говорил мне: «Виктор Александрович, я пятьдесят лет занимаюсь реставрацией икон, и не встречал двух одинаковых». Я этого не понимал тогда, все иконы для меня были на одно лицо — Владимирские, Одигитрии, Оранты, Спас на престоле…

Когда через твои глаза и руки проходят тысячи, ты начинаешь видеть их различия. Если это творческая икона, не просто список, каждая несет частицу души того, кто писал её.

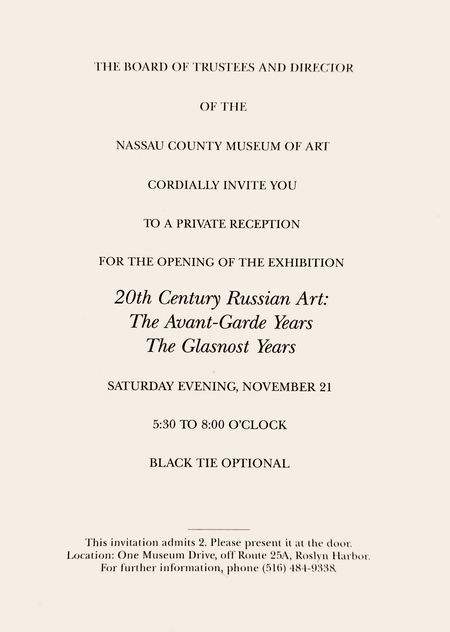

Икона «Богоматерь Неопалимая Купина». Последняя четверть XVII века. | Икона «Святитель Николай, Архиепископ Мирликийский, с житием». 1-я половина — середина XVI века. Из коллекции Виктора Бондаренко.

В моей иконописной коллекции я собрал около тысячи икон в общей сложности, и конечно это потребовало времени, усилий и денег — потому что только реставрация одного предмета может занимать три или четыре месяца. Но до этого нужно было отобрать эту тысячу, а подумайте, сколько тысяч должно было пройти через мои руки — двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят?

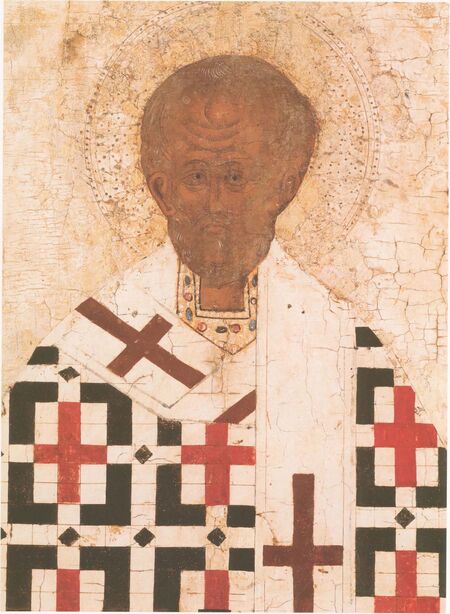

Первой выставкой моей коллекции икон стала «…И по плодам узнается древо», открывшаяся в 2003 году в Государственной Третьяковской галерее. Я предоставил 72 иконы, которые мы экспонировали как хронологический ряд от XV до XX веков — так не делали, или по крайней мере я об этом не слышал. Был издал внушительный том каталога, который можно считать уникальным, потому что над ним работали ведущие специалисты Государственной Третьяковской галереи, Музеях Московского Кремля, Государственного Русского музея, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, и других. После этого была еще череда выставок в крупнейших музеях — «Иконопись династии Романовых» (2009) в Государственной Третьяковской галерее, «Все остается людям» (2010) и «Лестница в небо» (2019) в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Обложка и страница издания «…И по плодам узнается древо. Русская иконопись XV–XX веков. Из собрания Виктора Бондаренко». 2003

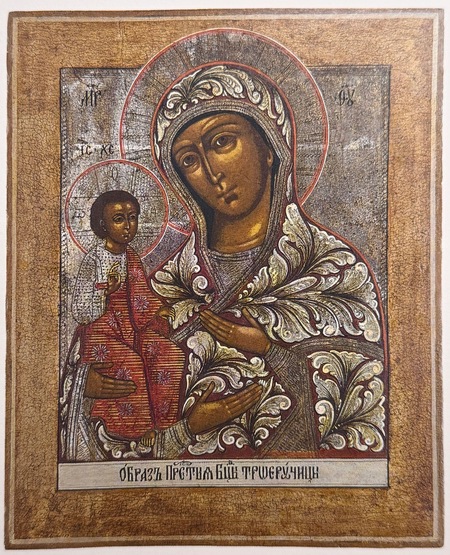

И этой весной, 21 апреля 2025 года, к моему юбилею открылась выставка «Красота в глазах смотрящего» в Музее русской иконы им. Михаила Абрамова. Большая часть образов, представленных на ней долгое время оставались вне истории отечественной иконописной традиции, не воспринимались как предметы искусства, как что-то достойное внимания исследователей. Это — та икона, которая занимала красный угол в избах, иногда и в усадьбах. Та, с которой жила основная часть населения Российской империи. Ирина Злотникова, кандидат искусствоведения и автор текстов каталога, подобрала для неё термин — «обыденная» икона. Написанные полупрофессионалами, а иногда и непрофессионалами, хотя эти образы и оставались строго православными, но они адаптировали художественные стили.

Когда я начинал формировать свое собрание, другие коллекционеры иконописи гонялись за произведениями XVI века, в лучшем случае — до середины XVII века. И многие искусствоведы знают, что я первый начал системно собирать и популяризировать иконы XVIII, XIX веков, подписные иконы начала XX-го. А вот теперь, 21 апреля 2025 года я выставил то, что автор текстов каталога Злотникова назвала «обыденная» икона, а доктор искусствоведения и научный редактор каталога Ирина Бусева-Давыдова в предисловии к каталогу пишет: «Новая коллекция Виктора Александровича Бондаренко, как и можно было предположить, стала очередным открытием. И в то же время „закрытием“ — ликвидацией большой лакуны в истории отечественного иконописания».

Икона «Богоматерь Троеручица». Середина XIX века | Икона «Лоно Авраамово». Конец XIX — начало XX века. Из коллекции Виктора Бондаренко.

Я с опытом стал это видеть — насколько каждая икона уникальна, эти переплетения стилей и различия письма, а раньше большую часть я бы не рассматривал для приобретения в коллекцию. Шел бы мимо, увидел — даже не взял бы в руки. Сегодня для меня эта народная, считавшаяся примитивной иконопись иногда мощнее. Когда меня впервые пробили чувства от одной из этих икон, вот здесь возник вопрос: «Я эволюционировал или деградировал?» Скорее, все же эволюционировал. Когда я начал выставлять эту коллекцию, у многих возникал вопрос — «а это искусство?».

После того, как я собрал и отреставрировал столько иконописных памятников, издал столько значимых каталогов к выставкам, а также организовал эти выставки совместно с крупнейшими музеями, сегодня я могу сказать — «да, и я определил, что это искусство».

ВОПРОСЫ

Ваша коллекция объединяет иконы и современное искусство — как они сосуществуют внутри одного собрания? Вы разделяете их — или современное вы воспринимаете как продолжение многовековой традиции?

Если человек чувствует искусство, то он почувствует, поймет и наскальную живопись, и африканскую маску, и Джексона Поллока — и не нужно, чтобы кто-то ему говорил искусство это или нет. Я считаю, не может так быть так, что человек чувствует, понимает иконы XVI века, но не понимает XVII века, понимает Тициана, но не понимает Дамиана Хёрста. Тогда ему нужно над собой работать.

Моя жена часто говорила: «хорошие вещи не дерутся». Даже в интерьере — будь это классицизм, Людовик XVI, Худяков, иконы — они не дерутся. Цифра, холст, кисть прекрасно сосуществуют. И я уверен, если бы мы поставили сюда мраморную древнегреческую скульптуру, она бы тоже не контрастировала. Я воспринимаю современное искусство как некое продолжение многовековой непрерывающейся традиции в том смысле, что всегда появляются люди, которые хотят сделать высказывание о своей эпохе, своем обществе, о своих чаяниях — и оно может быть выражено любыми средствами — живописными, литературными, музыкальными.

Только искусство делает невидимое видимым — самое лучшее определение, что мне попадалось.

Константин Худяков. «Тайная вечеря». 2013. Из коллекции Виктора Бондаренко.

Как бы Вы определили — кто такой настоящий коллекционер?

Истинный коллекционер — это тот, кто не считает, сколько работа будет стоить. Он приобретает предмет, потому что считает это искусством. А история покажет. Меня не волнует, если произведение обвалилось в три-четыре раза в цене, ведь если работа нравится — все равно, сколько она стоит на рынке. Мне она греет душу. Вот, «Тайная вечеря» Худякова — я иногда сяду, смотрю на неё под разными углами, в разном освещении, всматриваюсь. Полумрак, пустота, бесконечность или пропасть, чернота. Все разошлись.

Какое влияние роль коллекционера оказала на историю искусства?

Тренды и рынок далеко не всегда оказываются правильным вектором. Бугро ценили выше Матисса, а что сейчас? Тот же Салон отверженных… И Модильяни, который умирал в нищете, и продал только одну работу, и ту — на обертку для мыла. Искусствоведы часто следуют этим трендам, и оказываются неправы.

Именно поэтому такое значение имеет роль коллекционера. Здесь важно упомянуть и о роли галериста — если он опытный, то часто видит талант раньше любого коллекционера, хотя, конечно, и коллекционер с богатым опытом может увидеть талант. Главное — помнить, что толпа всегда не права.

В искусстве так точно — если ты с большинством, ты скорее всего не прав.

Владимир Немухин. Коллаж с картами. 1971 | Евгений Рухин. Композиция. 1975. Фрагмент

Как Вы видите дальнейшее развитие, существование Вашей коллекции?

Со временем каждого серьезного коллекционера начинает волновать судьба его коллекции. Ведь главная забота, поскольку коллекция становится его детищем — как сохранить её единство. Чтобы когда рано или поздно коллекционер уйдет в мир иной, завтра дети не бегали и не продавали — еще и не зная, куда и как… Есть показательные счастливые примеры, скажем, Музей русской иконы им. Михаила Абрамова, где семья продолжила начатое безвременно ушедшим основателем дело, но не всегда это так. Поэтому шестьсот своих икон я продал Андрею Бокареву, который получил их с условием, что построит музей.

Что Вы думаете о цифровом коллекционировании?

Что же касается новых веяний, цифрового коллекционирования — мне трудно представить как будут функционировать такие собрания, хотя авторское тиражирование существует еще со времен Альбрехта Дюрера. А вот цифровое искусство, digital art — его обязательно нужно развивать, это закономерный новый виток. Созданный мной и Константином Худяковым проект «Deisis. Предстояние» — один из первых в этой области.

Скоро, я думаю, все уйдет в цифру. Так что, пожалуй, вот эта эпоха доски, холста и кисти — ей полторы или даже две тысячи лет, она сейчас постепенно уходит. Каждая эпоха должна иметь свои инструменты, и сегодня цифра — самое точное средство для воспроизводства идеи.

AES+F. «Пир Трималхиона. Швейцар и дамы». 2009-2010. | Константин Худяков. «Мария в омофоре», 2006. Из коллекции Виктора Бондаренко.

Материал подготовила Алиса Лапшина