Сергей Подстаницкий: от первого лица

О НАЧАЛЕ КОЛЛЕКЦИИ

Я всегда любил русскую историю, русское искусство, и особенно меня интересовали и привлекали её визуальные образы. К этому приучили меня родители с детства, но тогда, естественно, как простые советские люди, никто из нас не подозревал, что можно действительно картины покупать, хранить их дома, что это не только часть музейной жизни, но и личной и персональной. Я учился в РГГУ, и у нас была стажировка в отделе экспертизы ГосНИИР. Там я сначала познакомился с процессами экспертизы, потом непосредственно с коллекционерами, которые приносили вещи на экспертизу. Так я оказался среди крайне интересных людей, и, собственно, увидел, что можно коллекционировать самому. В какой-то момент я начал покупать сначала недорогие картиночки — на Арбате, на рынке в Измайлово; со временем аппетиты, знания, возможности разрослись, и, соответственно, коллекция расширилась до колоссальных размеров.

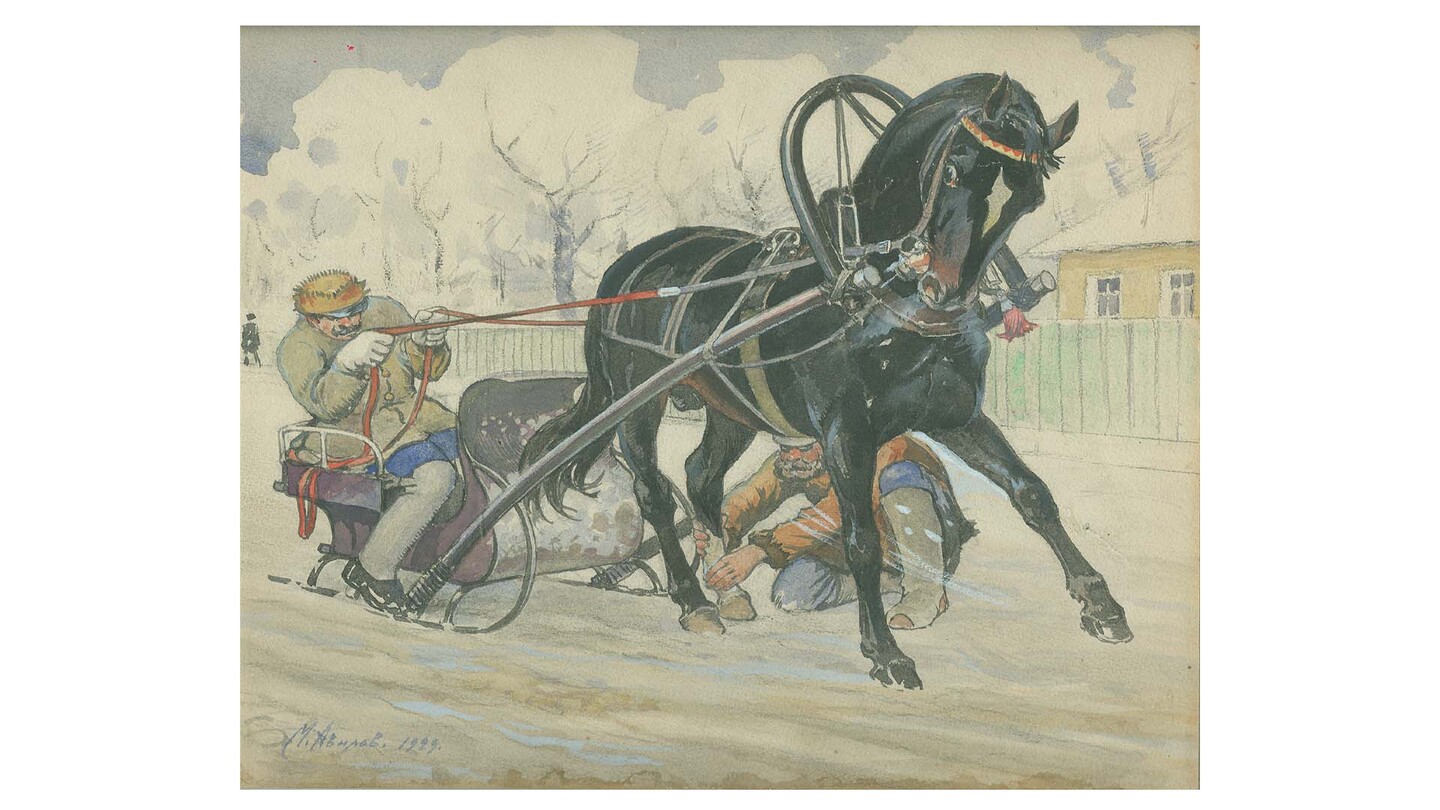

Михаил Авилов | Конь, запряженный в санки | 1929

Первое осознанное приобретение — акварель работы художника Николая Поливанова. Художник-любитель, офицер русской императорской армии, однокашник Лермонтова по школе гвардейских юнкеров и подпрапорщиков; как многие офицеры его круга, он баловался акварелями. На Арбате в магазине увидел его работу и начал присматриваться, а потом произошел кризис 1998-го. У меня были доллары, а цены в магазине были в рублях, и работа подешевела для меня в два раза. Долго я ею владел, занимался, изучал — а потом уступил другому коллекционеру. На начальных этапах ротация вещей происходит достаточно быстро: во-первых, и денег особо нет, во-вторых, не можешь конкретно и жёстко определиться, чего ты все-таки хочешь, и мечешься между темами. Поэтому мало из того, что приобреталось на первых порах, осталось.

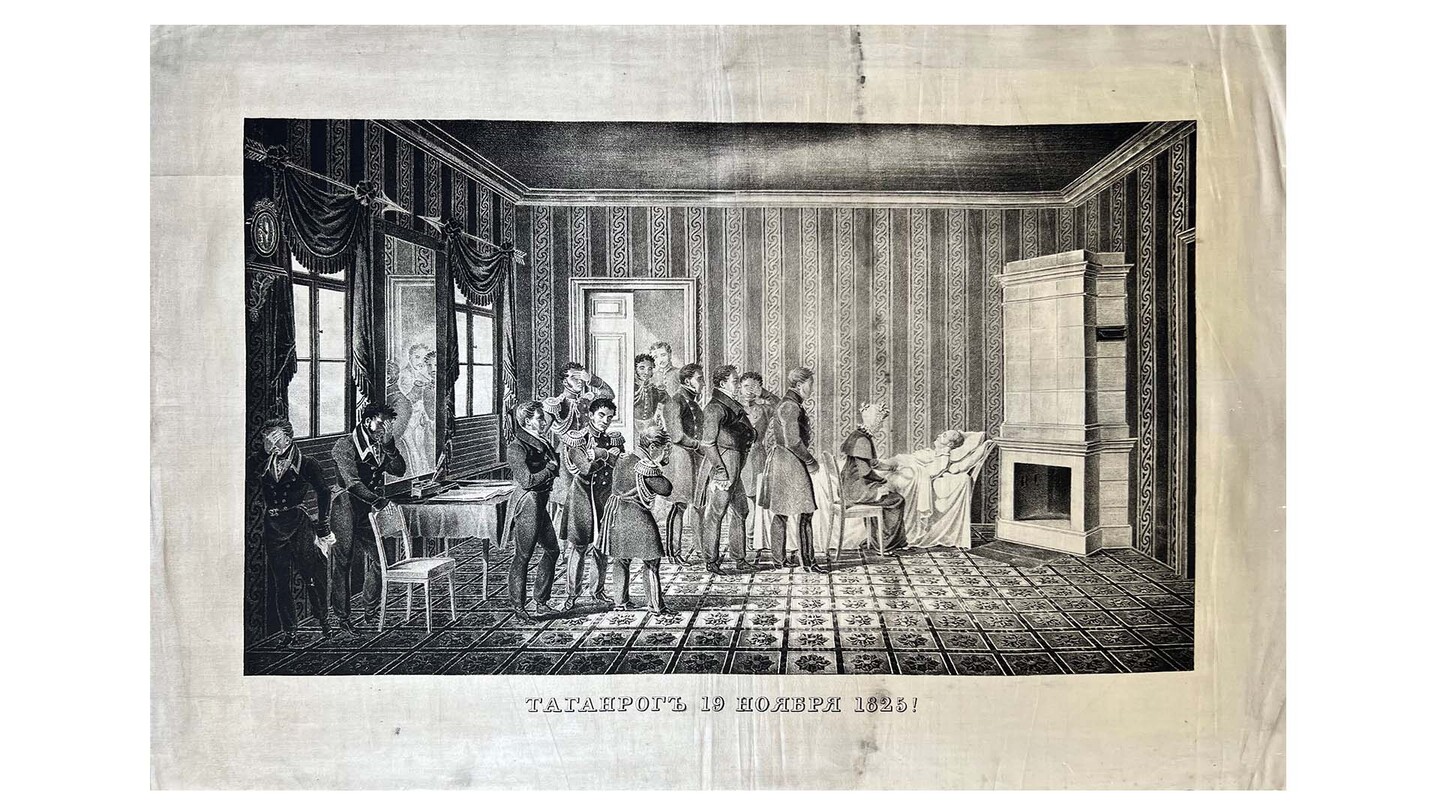

Л. Манцони | Смерть императора Александра I | 1825

О КОЛЛЕКЦИИ

Портрет я всегда любил, поскольку в нем, на мой взгляд, максимально воплощается история страны, государства, а иногда и семейная история. Одним из первых коллекционеров, с которым я познакомился, был Александр Борисович Сидоров, собиравший в основном старые русские портреты. Отчасти он меня на это подсадил — и с тех пор, соответственно, портрет остается значительной частью моего собрания. Да и к тому же в русском искусстве XVIII — начала XIX века доминирующим видом искусства был именно портрет.

Впрочем, я не сказал бы, что жёстко замыкаюсь только на портрете; иногда бывают просто вещи, которые эстетически привлекают. Историческая составляющая тоже очень важна — когда у вещей какой-то интересный, красивый провенанс, например, она принадлежала какому-то важному историческому или культурному персонажу… Думаю, многие коллекционеры на провенанс смотрят с большим вниманием в силу того, что ты себя сознательно или подсознательно ощущаешь продолжателем чьего-то другого большого дела. Кто-то собирал эти вещи, например, в XVIII веке, сейчас эту вещь держишь в руках ты, а через 100−200 тысяч лет будет держать кто-то еще. И тебя, возможно, вспомнят лишь потому, что ты в какую-то секунду владел каким-то шедевром.

Адольф Ладюрнер | Император Николай I, наследник цесаревич Александр Николаевич и великий князь Михаил Павлович принимают парад в Петербурге | 1840-е гг.

О РАЗОЧАРОВАНИЯХ

Самые большие разочарования, особенно на начальном этапе, были связаны с тем, что, когда ты участвуешь в аукционе и кто-то перебивает твою ставку, у тебя нет возможности заплатить больше. Или был такой очень грустный случай, который надолго выбил меня из психологической колеи. Купил в Лондоне на одном не самом маленьком аукционе рисунок Кипренского, который продавали как работу неизвестного художника. Купил за копейки, поскольку никто не обратил на него внимания. Приезжаю в Лондон, прихожу его забирать, а мне говорят: он потерялся. И предлагают вернуть деньги. Ну зачем мне 100 или 200 фунтов, когда пропал Кипренский?! Кстати говоря, прошло уже с тех пор лет 15, он так и не всплывал. Действительно ли это была такая потеря, связанная с чьей-то безалаберностью, или это был сговор людей, которые поняли, что это за работа? Так и непонятно…

Жак Филипп Ле Ба по оригиналу Клода Жозефа Верне | Вид Неаполя | Конец XVIII века

О ПОКУПКАХ

Диапазон покупок очень широкий, поэтому мест хватает — начиная с каких-то блошиных рынков Москвы и заканчивая рынками Парижа, где обязательно найдешь что-то интересное или даже выдающееся. Ну и самые разные аукционы и галереи по всему миру. Мое становление как коллекционера пришлось на время максимальной открытости мира; тогда очень быстро начал развиваться интернет, и с 2000-го года можно было отсматривать почти все, от Восточной Европы до Америки. Это невозможно было представить еще в 90-е, когда французские аукционные дома сознательно отказывались от интернета и действовали по старинке.

Довольно много вещей было приобретено в течение 2000-х и 10-х на европейских, на американских аукционах — и мелких, и крупных типа Sotheby’s и Christie’s. Сейчас, конечно, сложнее: поток хороших вещей немного сократился. Но вот, например, хороший сигнал, то, что сейчас и Sotheby’s, и Christie’s устроили два больших аукциона русского искусства — с Фаберже, Айвазовским, Левитаном. Настоящая русская классика, то, от чего сознательно отказывались предыдущие три-четыре года, сейчас вернулось. Аукционы пройдут через пару недель, по-моему, и мы узнаем, какая будет реакция на них и у иностранных покупателей, и у наших, да и вообще допустят ли какую-то часть наших дилеров и коллекционеров к торгам.

Антон Герман Ковальский | Встреча на дороге | 1840-е гг.

О МОСКОВСКОМ АУКЦИОННОМ ДОМЕ

Идея аукциона началась с «Клуба коллекционеров графики», который я основал в пандемию. Все сидели по домам, грустили, и некоторые из нас начали придумывать какие-то новые формы общения или возвращаться к каким-то старым форматам. Так появилась группа, например, «Шар и крест» в интернете, а я в соцсетях сделал группу клуба. Все, кто хотел чем-то похвастаться, посоветоваться, что-то продать, купить в области графических искусств, начали туда добавляться, и довольно быстро, образовался некий кворум. Сейчас в группе 3,5 тысячи человек, но понятно, что большинство из них не очень активно участвуют, но некоторая часть стала участвовать очень активно. Практически сразу после окончания пандемии мы перешли на живое общение, сохранив при этом онлайн-формат, начали устраивать встречи коллекционеров.

Эмиль Жан Орас Верне | Тройка | 1844

К этим встречам мы стали приурочивать выставки — провели уже 15 выставок. Например, сейчас в музее Тропинина идёт выставка, посвящённая образу Петра I в графике, начиная с портретов XVII века до работ современных художников. И одной из форм жизни нашего клуба стал аукцион графики, который стал рабочим инструментом: люди и продают, и покупают, кто-то чистит коллекции, кто-то наоборот, пополняет. Поняв, что эта тема очень востребована сейчас на рынке, мы, оставляя «Аукцион Клуба коллекционеров графики», решили перейти к аукциону более серьёзному. И достигли очень неплохих результатов: почти на каждых торгах продаются выдающиеся работы известных художников.

Я сам выстраиваю стратегию выставочного «Клуба коллекционеров графики» придумываю какие-то темы, которые будут интересны значительному количеству и участников, и коллекционеров и зрителей. Нахожу места, где это может быть показано. Здесь стратегия и тактика выставочная целиком на мне; всё остальное остаётся специалистам, экспозиционерам, музейщикам, галеристам, которые устраивают выставки и зовут меня участвовать с какими-то произведениями. Я почти никогда и никому не отказывал, и зачастую вещи из моей коллекции одновременно демонстрируются на двух-трех, иногда больших выставках.

Килиан Понхеймер по оригиналу Якоба Матиаса Шмюцера | Беседка в имении князя Д. М. Голицына Предигштуль под Веной | 1789

У нас есть принцип: в работе аукциона не проявлять свои коллекционерские амбиции, поэтому, если хочешь что-то купить, торгуйся вместе со всеми. Никто из моих коллег не выдергивает вещи до торгов, что правильно. Мы знаем по опыту, что в Москве есть несколько аукционов, которые содержат состоятельные коллекционеры — и там принцип как раз в том, чтобы забрать все лучшее до аукциона, а остальное попытаться продать. С точки зрения коллекционера это, может быть, и хорошо, но с точки зрения бизнесмена — нет. Для нас это бизнес-проект, и если вещи не попадают реально на аукцион, а сразу вымываются в чьи-то руки, то игроки перестают нести произведения, им становится неинтересно.

О NFT И ЦИФРОВОМ ИСКУССТВЕ

Думаю для людей, родившихся в XXI веке и привыкших к цифровой среде, цифровое искусство будет востребовано. Но не для меня. Тот бум, который был со всевозможным цифровым искусством несколько лет назад, очень спекулятивен. Его подогревали какие-то люди, которые заинтересованы в продаже этого товара, но тема разрушилась и интерес сильно упал. Я человек старой формации; предпочитаю, чтобы картина была не цифровая. Намного интереснее, когда ты смотришь на живую вещь, которую держал в руках мой предшественник. Трудно сказать, скрывается ли в живых вещах та самая аура, о которой говорят коллекционеры и музейщики; многие утверждают, что вполне ощущают её существование.

Также покупая картину, даже если человек совершенно не думает о деньгах в этот момент, у него все равно всплывет когда-то мысль: а смогу ли я эту вещь продать? Инвестиционный подход к искусству у кого-то на первом месте, у кого-то где-то в подсознании, но он все равно есть. И я считаю, должна быть возможность снять со стены любую картину и продать её. А на цифровое искусству мы насмотрелись за последние несколько лет. Сегодня электричество есть не всегда, как и интернет, и в этот момент ты лишён доступа к своей любимой цифровой коллекции. Цифровые картинки приятные, забавные, веселые, иногда бывают очень стильными — но все-таки чего-то в них пока не хватает. Для меня по крайней мере.

Сергей Васильковский | Кремлевская набережная в дни коронационных торжеств | 1896

О ЦИФРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

В этом плане ценность цифровизации невозможно отменить, поскольку действительно музейные коллекции и частные собрания стали больше публиковаться, чаще выкладываться, стали более доступными к просмотру. Я вообще сторонник публикации вещей — чтобы люди знали, что у тебя есть, чтобы другие специалисты знали о существовании каких-то интересных предметов. Зачастую именно публикация вещей вводит их в научный оборот, ставит их на какие-то полочки в контексте истории и мирового искусства.

Фердинанд Де Мейс | Аллегория на восшествие императора Александра I на престол | Ок. 1801

Раньше было тяжело выстроить художественные связи, понять хронологию творчества, оригинальность произведения, поскольку зачастую мы знали одну только вещь в музее и воспринимали ее как единственный предмет. Из-за цифрового взрыва, который произошел в последние 10−20 лет, было опубликовано такое количество предметов, что не сравнится с предыдущими эпохами по количеству публикаций. Теперь мы стали действительно видеть, что такая вещь висит в музее и раньше она была считалась шедевром, а на самом деле это всего-навсего старая копия, а оригинал хранится в каком-нибудь частном собрании. Поэтому я стараюсь свои предметы и на выставках показывать, и для каталогов предоставлять, и для сайтов.

О ЛЮБИМОЙ ВЕЩИ ИЗ СОБРАНИЯ

Наверное, моя самая любимая вещь из собрания это работа художника Боровиковского В.Л., «Портрет мальчика в красном жилете» (1812). Именно наслоение смыслов — исторических, эстетических и личных — и делает эту вещь для меня самой ценной. И то, с какими приключениями я её покупал, и то, что это действительно выдающаяся вещь, и то, что она остается в собрании уже больше 10 лет — все это важно для меня. Некоторые тогда сомневались: подписи нет, была вероятность, что это кто-то другой — но когда, спустя 10 лет, я отдал её на реставрацию, подпись Боровиковского нашлась. Это вновь напомнило мне, что я люблю эту вещь, и она тоже со мной корреспондирует, поэтому по-прежнему со мной. Но я еще очень надеюсь, что со временем удастся понять, что за молодой человек там изображен. Конечно, это вопрос времени… У меня есть одна гипотеза, но она пока сыровата, поэтому я нечасто ее озвучиваю.

Владимир Боровиковский | Портрет мальчика в красном жилете | 1802

ОБ АТРИБУЦИИ И АКВАРЕЛИ СОКОЛОВА

Я очень часто занимаюсь атрибуцией произведений, изучаю не только, кто написал произведение, но и кто на нем изображен. Совсем недавно нашел на интернет-аукционе в Москве два акварельных портрета офицеров Кавалергардского полка пушкинского времени. Для меня было совершенно очевидно, что это работы известного акварелиста Петра Федоровича Соколова. Интересное было то, что абсолютные аналоги этих произведений хранятся в музее Тропинина, куда я и отправился после приобретения, чтобы сравнить. Выяснилось, что один из музейных портретов не подписан и является грубой копией того портрета, который я купил. Художник, когда писал эту вещь, не понимал некоторые детали мундира, из-за чего они исказились. Второй портрет тоже замечательный, авторский вариант того же портрета, что у меня, только подписанный. Тогда я решил уточнить происхождение этих вещей в музее и выяснилось следующее: по легенде акварели происходят из дома управляющего графа Апраксина. В 1830-е в Кавалергардском полку служило два брата Апраксиных. Они были сыновьями командира полка — состоятельные и прекрасные молодые люди. И в процессе поиска нашлось сходство между моими акварелями и другими портретами братьев Апраксиных. На основании этого можно было сделать вывод, что на моих портретах изображены как раз эти два графа Апраксина, два кавалергарда.

Петр Соколов | (слева) Портрет графа Федора Степановича Апраксина | (справа) Портрет графа Антона Степановича Апраксина | Ок. 1840 года.

Но это не объясняет, почему в музей Тропинина эти вещи поступили от Феликса Вишневского как портреты неизвестных. Со временем директору музея захотелось, чтобы у портретов появились имена, и таким образом один портрет получил имя Пашкова, другой — Мальцова. Действительно, оба они служили в это время в Кавалергардском полку, но известны другие их портреты, особого сходства нет, как нет и дополнительного провенанса, надписей, которые могли подтолкнуть к таким атрибуциям. В одной из атрибуций портрета Мальцова специалисты уже усомнились в 2000-е; была теория, что это не Мальцов, а Лодыженский, но это тоже было всё под вопросом. Сейчас работа ещё продолжается, но с достаточной долей уверенности можем говорить, что на всех этих четырёх портретах изображены братья Апраксина.

О МЕЦЕНАТСТВЕ

Что касается вещей, которые переданы Царскому Селу… В первую очередь это было связано с тем, что эти вещи оттуда пропали во время Великой Отечественной войны. Как известно, оно было очень плохо эвакуировано, многое было брошено на местах, поэтому какие-то вещи забирали целенаправленно сотрудники штаба рейхсляйтера Розенберга, а что-то просто разбирали немецкие офицеры в качестве сувениров. Пока был открыт европейский рынок, особенно немецкий, можно было найти на аукционе знакомую вещь с фотографий 1930-х годов, где она висит в Царском селе. В Германию скорее всего попала как военный трофей, и ты пытаешься вернуть эту вещь на место. Иногда удавалось это сделать, чем я очень доволен. В принципе, это своего рода миссия, которую важно выполнять. А так в отношении невоенных потерь нет какой-то специальной меценатской стратегии — но тем не менее периодически я стараюсь это делать, после хороших совместных выставок или иногда по личным поводам.

Эмиль Жан Орас Верне | Гренадер Старой гвардии в бою | 1823

Меценатство в наших музеях — довольно сложный вопрос. В интервью Петр Олегович Авен рассказывал про меценатство, например, в английских музеях. Там стоит огромная очередь из богатых людей, которые платят миллионы фунтов стерлингов только для того, чтобы их включили в список донаторов, взяли в попечительский совет какого-нибудь британского музея. У нас наоборот — даже большие музеи вынуждены бегать за состоятельными людьми, унижаться, создавать им какие-то привилегированные положения в обмен на очень небольшие — в сравнении с мировым уровнем — деньгами. К сожалению, у нас нет пока такой культуры меценатства, нет таких прецедентов — но будем надеяться, что это исправится.

Дитрих Генрих Мария Монтень | Нижние чины лейб-гвардии Казачьего полка | 1830-е гг.

Материал подготовил: Роман Миронов На обложке работа Франсуа Гренье «Наполеон при осаде Тулона», 1818 год.