Перспектива как визуальная анатомия власти

Рубрикация

I. Концепция

II. Исследовательская часть: — Перспектива как механизм власти — Архитектура абсолютизма: от Версаля до Санкт-Петербурга — Тоталитарная перспектива XX века — Паноптикум: модель наблюдающей архитектуры — Город будущего в кинематографе

III. Заключение IV. Библиография V. Источники изображений

Концепция

Иногда архитектура смотрит на человека прежде, чем человек — на неё. Пространство может казаться нейтральным, но стоит сделать шаг по оси проспекта, войти в анфиладу, взглянуть вдоль идеально выстроенной линии зданий — и становится ясно: направление взгляда уже предопределено за тебя. Именно эта возможность видеть архитектуру как инструмент организации взгляда и поведения общества стала основанием выбора темы данного исследования. Перспектива — изначально художественный приём — оказывается не просто способом изображения, а механизмом власти, способным формировать поведение, маршруты и социальную иерархию.

«Каждая эпоха имеет своё особое „видение“, которое определяет саму структуру восприятия». [1]

Генрих Вёльфлин

Материалы для исследования отобраны исходя из их способности иллюстрировать, как перспектива превращается в инструмент организации пространства и контроля над взглядом среднестатистического человека. В работу включены архитектурные ансамбли и объекты, где дисциплина при помощи преднамеренно созданной ориентации в пространстве особенно очевидна: Версаль и Невский проспект в Санкт-Петербурге, паноптикум Джереми Бентама, московские сталинские проспекты и даже визуальные миры антиутопических и футуристических фильмов, таких как «Бегущий по лезвию», «Метрополис» и «Бразилия». Такой отбор обеспечивает возможность проследить эволюцию применения перспективы от исторических реалий до художественных моделей будущего.

Структура исследования выстроена по логике исторической эволюции визуального контроля и дисциплины взгляда. Основная часть начинается с рассмотрения перспективы как механизма власти, затем анализируются архитектурные проекты абсолютизма, включая Версаль и Петербург. Далее внимание уделяется тоталитарной архитектуре XX века, затем исследуется паноптикум как символ наблюдения, и завершающий блок посвящён городам будущего в кинематографе. Такая последовательность позволяет показать непрерывную линию от реальных пространств власти до художественных интерпретаций будущего.

Анализ текстов проведён с опорой на классиков истории искусства и визуальной теории, чьи работы раскрывают связь между искусством, восприятием и властью. В основу легли Генрих Вёльфлин («Основные понятия истории искусства»), Эрнст Гомбрих («Art and Illusion»), Джон Бергер («Искусство видеть») и Даниэль Арасс («Взгляд улитки»). Вкрапленные в текст идеи Гомбриха о том, что мы не копируем видимое, а распознаём ожидаемое (Gombrich, 1960, p. 62), и Бергера о том, что способы видеть — это способы мыслить (Berger, 1972, p. 10), помогают осмыслить визуальный ряд через призму исторически обусловленного восприятия и культурных конвенций.

Ключевой вопрос исследования заключается в том, каким образом архитектурная перспектива превращается в механизм власти и дисциплины взгляда. Основная гипотеза формулируется следующим образом: перспектива является визуальной анатомией власти; архитектуры и городские пространства, организованные по принципу строгой оптики, формируют политическое поведение, а кинематографические изображения используют те же приёмы для моделирования предполагаемых будущих антиутопичных режимов наблюдения.

«Чтобы увидеть, нужно отказаться от поспешности взгляда». [2] Даниэль Арасс

Именно через инструменты перспективы — линии, оси и ракурсы — проявляется невидимая, но ощутимая сила пространства — власть, дисциплина и порядок, которые вплетены в саму ткань архитектуры. Вглядываясь в исторические и художественные формы, можно ощутить, как каждый угол, каждый коридор задаёт ритм движения, формирует взгляд и задаёт структуру восприятия. В этом внимании, в умении наблюдать медленно и вдумчиво, раскрывается подлинная сущность пространства. Эта мысль становится лейтмотивом исследования: видеть не просто формы, но их власть, понимать, как визуальные конструкции направляют наше восприятие и формируют порядок вокруг.

Перспектива как механизм власти

Перспектива — это не просто инструмент изображения пространства на плоскости, а социально и культурно обусловленная система, которая формирует взгляд зрителя и организует его восприятие. В работе Генриха Вёльфлина «Основные понятия истории искусства» подчеркивается, что линейная перспектива эпохи Ренессанса выражает мировоззрение, где человеческая фигура и центр восприятия становятся мерилом всего. Вёльфлин пишет, что перспектива «есть способ организации пространства, который отражает ментальные и социальные структуры времени» [1].

Эрнст Гомбрих в «Искусство и иллюзия» уточняет, что зритель не воспринимает пространство «слепо», а руководствуется конвенциями эпохи: «Видимое изображение воспринимается не как объективная реальность, а как договор между художником и зрителем о том, как пространство должно быть организовано» [3]. Таким образом, линии перспективы и центры фокуса становятся не только визуальными элементами, но и средством направления внимания, которое может управлять поведением или восприятием социального порядка.

Эксперимент Филиппо Брунеллески в области линейной перспективы (1415 год)

В исторической живописи Ренессанса эта идея проявляется в строгом использовании перспективной сетки как инструмента, направляющего и дисциплинирующего взгляд. Так, в «Бичевании Христа» Пьеро делла Франческа центральная ось ведёт зрителя вглубь композиции — к фигурам Христа и мучителей, — превращая архитектурное пространство в структуру смыслового иерархического порядка.

Бичевание Христа / Пьеро делла Франческа / ок. 1455—1460 / Италия

Эту же логику идеального, «управляющего» пространства раскрывает Пьетро Перуджино в «Передаче ключей»: идеально выверенная плитка пола функционирует как сетка контроля, принуждая взгляд двигаться по жёсткой геометрии к группе апостолов, а затем — к центру симметричного храма на фоне. Перспектива здесь становится не просто художественным приемом, а выражением идеальной, нормативной структуры мира, где каждая фигура занимает место, предписанное божественным и социальным порядком.

Эта же сила перспективного центра достигает кульминации у Леонардо да Винчи в «Тайной вечере» (1495–1498). Все линии интерьера сходятся строго за головой Христа, создавая эффект визуальной централизации, который Гомбріх назвал «оптическим эквивалентом иерархии». Перспектива превращает Христа в точку абсолютной власти — геометрической, духовной и композиционной; взгляд зрителя не может уклониться, он подчинён архитектуре, задающей единственно возможный акт видения. В этом проявляется глубинный принцип раннемодерного искусства: пространство не просто организует фигуры, оно управляет вниманием и формирует отношение зрителя к изображённой власти.

Тайная вечеря / Леонардо да Винчи / 1495—1498 / Милан

Перспектива проявляется также в меньших, бытовых деталях — в ракурсах, масштабах и пропорциях, которые создают ощущение централизованного контроля. Здесь можно говорить о «визуальной дисциплине» пространства, где линии и оси формируют психологическое ощущение порядка, а каждая композиционная деталь направляет внимание и, тем самым, косвенно организует поведение зрителя.

Святая Троица / Томмазо Мазаччо / 1426-1428 / Флоренция

Афинская школа / Рафаэль Санти / 1510—1511 / Ватикан

Таким образом, перспектива становится инструментом власти, не только художественным приёмом, но и социально-политическим механизмом, способным транслировать и закреплять иерархии и нормы поведения. Это фундаментальная идея, которая ляжет в основу дальнейшего анализа архитектурных ансамблей и городских пространств в следующей части исследования.

Архитектура абсолютизма: от Версаля до Санкт-Петербурга

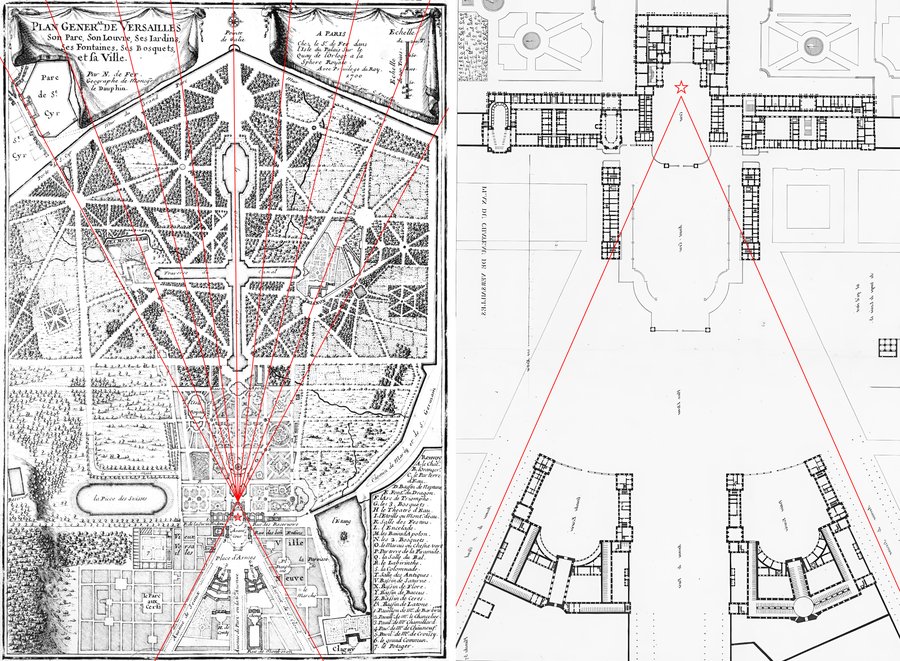

План Версаля / Жан Делагрив / 1746 / Франция

Архитектура абсолютизма закрепляет ту же логику власти, что и ренессансная перспектива, но выводит её из плоскости картины в масштаб города. Если в живописи перспективные линии управляли взглядом зрителя, то в имперских пространствах XVII–XVIII веков такие линии начинают управлять телами — направлять движение, формировать поведение, создавать топографию подчинения. Монарх больше не просто «центральная фигура» изображения; он становится центром геометрии территории.

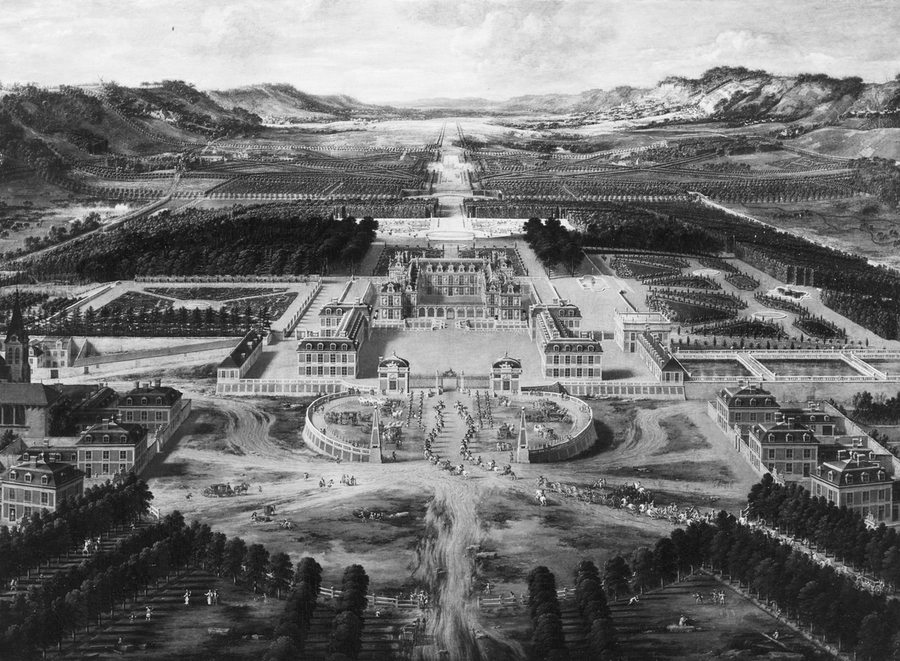

Общий план Версаля / Николя де Фер и Чарльз Инселин / 1700 / Франция; Вид на Версальский замок и сады с проспекта Парижа в 1668 году / Пьер Патель / около 1668 / Франция

Версальский дворец — наиболее выразительный пример этой архитектурной идеологии. Планировка резиденции Людовика XIV построена вокруг строгой лучевой схемы, расходящейся от Королевской опочивальни и центрального салона как от солнечного ядра. Этот пространственный принцип неслучайно перекликается с образом «короля-солнца»: власть монарха буквально «излучается» в пространство. Главная ось — от дворца через бассейн Аполлона к Большому каналу — превращает движение по территории в регулируемый процесс, где каждый шаг задаёт заранее спланированная геометрия. Пространство здесь не просто оформляет власть: оно её материализует.

Версальский дворец вид сверху / ToucanWings / 2014 / Франция

Когда абсолютная модель двора становится инструментом политического строительства, её перенимают другие монархии. Санкт-Петербург Петра I формируется под тем же принципом зримости и подчиняющей геометрии. Прямые магистрали — Невский проспект, «трезубец» трёх центральных проспектов, лучевые набережные — образуют город как огромную перспективную диаграмму. Петропавловская крепость, Летний сад, регулярные площади и парадные ансамбли создают эффект демонстративной открытости: власть должна быть видимой, чтобы действовать. Эта зримость — не свобода, а регуляция: чем прямее ось, тем прозрачнее подчинение.

План столичного города Санкт-Петербурга / неизвестный автор / 1792; «трезубец» трёх центральных проспектов

Адмиралтейство в Санкт-Петербурге вид сверху / фотограф и дата не известны

Невский проспект у Гостиного двора / Литография Ж.Жакотте с рисунка И.Шарлеманя / Середина XIX века

Абсолютистская архитектура не только задаёт направления движения, но и создаёт «режимы обозрения». Пространство формируется так, чтобы любой входящий оказывался в роли наблюдаемого: длинные прямые проходы, жёсткие симметрии, отсутствие укрытий, чёткое ранжирование зон доступа. Все эти элементы формируют ту же логику, что позднее опишет Фуко: власть, оставаясь в центре, становится тем, кто всегда наблюдает, но сам остаётся невидим. Версальские зеркальные галереи, петербургские парадные перспективы — всё это не просто эстетика, а политическая геометрия. Абсолютизм таким образом переводит перспективу из художественного принципа в инструмент управления пространством. Линии становятся законами, оси — символами порядка, а сам город — расширенной диаграммой власти.

План Петербургской крепости / Ласковский Ф.Ф / 1861; Крепость Санкт-Петербург / Ф. Никитин / сепия XVIII века; Алексеевский равелин с тюрьмой и полуконтргарды. 1892 г / автор неизвестен

Петропавловская крепость вид сверху /Serguei Fomine и Global Look Press / 2023; Аксонометрический план Петропавловской крепости 1796–1800 годов / между 1796 и 1800 / автор неизвестен

Тоталитарная перспектива XX века

Поле Цеппелина / Альберт Шпеер / 1937 / Нюрнберг

В XX веке архитектура вновь становится инструментом визуального подчинения, но её язык меняется. В отличие от абсолютизма, где власть демонстрировала свою силу через монументальную симметрию и открытые оси, тоталитарные режимы переводят перспективу в режим массового зрелища. Линии выстраиваются не для того, чтобы подчеркнуть присутствие монарха, а чтобы собрать и организовать коллективное тело огромных людских масс — превратить город в сцену идеологического спектакля.

Эта трансформация согласуется с мыслью Гомбриха о зависимости художественных систем от социальных потребностей: «Каждая эпоха вырабатывает те виды изображения, которые соответствуют её структуре и задачам» (Э. Гомбрих, «Искусство и иллюзия», гл. 1). Для режимов XX века такой задачей становится воспроизводство идеальной, дисциплинированной, управляемой массы. И архитектура начинает работать не только как пространство, но и как визуальный медиум — машина для производства впечатления.

Собор света / Альберт Шпеер / 1937 / Нюрберг

Ни один пример не демонстрирует это столь ясно, как гигантские ритуальные пространства Третьего рейха. Архитектор Альберт Шпеер создаёт в Нюрнберге структуру, основанную на принципе «перспективы бесконечности»: протяжённые трибуны, длинные плац-платформы, «световые колонны» — вертикальные лучи прожекторов, из которых возникала иллюзия замкнутого архитектурного объёма, простирающегося ввысь. Эта установка буквально «рисовала» новый тип пространства — пространство, где зритель становится частью единой массы, направленной к одному центру.

Шпеер подменяет монарха — свет и геометрия становятся субъектами власти. Линии перспективы сходятся не на фигуре правителя, а на коллективном теле, организованном сценическим жестом.

Собор света / Альберт Шпеер / 1937 / Нюрберг

Поле Цеппелина / Альберт Шпеер / 1937 / Нюрнберг

Поле Цеппелина / Альберт Шпеер / 1937 / Нюрнберг (кадр из фильма Лени Рифенштальда «Триумф воли»)

Макеты нериализованных проектов Альберта Шпеера (в 1937–1939 года): Новая ратуша Берлина, Зал народа, Южный вокзал Берлина

Макет Столицы мира Германии / Альберт Шпеер / 1939 / Нюрнберг; Модель рейхпартийской партии / автор неизвестен / 1937 / Нюрнберг

В СССР 1930–1950-х годов создаётся другой тип тоталитарной перспективы — вертикаль идеологического центра. Проект Дворца Советов, сталинские высотки, ансамбли проспектов в Киеве, Минске и Москве строятся по принципу доминирующей оси, «втягивающей» город в символическую вертикаль государства. Эта архитектура работает как машина подъёма: взгляд неизбежно скользит снизу вверх, подчёркивая идею исторического движения, «строительства будущего», возвышения новой цивилизации.

В этом жесте легко считывается политическая функция перспективы — она организует пространство так, чтобы не зритель выбирал, куда смотреть, а архитектура предписывала траекторию глаз. Величественные магистрали, ведущие к зданиям-«вершинам», формируют ощущение направленности и подчинения, подобно «идеальной перспективе» Ренессанса, но теперь без гармонии — с холодной, монументальной целеустремлённостью.

Эскизы неосуществлённого проекта Бориса Иофана, Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха — Дворец Советов, 1922, Москва

Эскизы и макеты неосуществлённого проекта Бориса Иофана, Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха — Дворец Советов, 1922

Арка главного входа ВДНХ / Иннокентий Мельчаков / 1954 / Москва; Второй павильон ВДНХ/ С. Н. Полупанов / 1951-1954 / Москва

«Семь сестёр», 1947-1957З, Москва: главное здание МГУ на Воробьёвых горах, гостиница «Украина», жилой дом на Котельнической набережной, здание Министерства иностранных дел (МИД)

«Семь сестёр», 1947-1957З, Москва: жилой дом на Кудринской площади, административно-жилое здание возле «Красных Ворот», гостиница «Ленинградская»

Другие тоталитарные режимы развивают свои варианты контроля пространства. В Италии 1930-х годов район EUR в Риме воплощает логику идеологической геометрии: строгая ортогональная сетка, прямые проспекты, архитектура, сведённая к символам силы — аркам, кубам, колоннадам. Фашистская перспектива становится упрощённой, почти знаковой: пространство превращается в символический плакат, где геометрия подавляет историю и индивидуальность.

Квартал EUR /Марчелло Пиачентини / 1938 / Рим

Во всех этих примерах градостроительство начинает работать как устройство для формирования «правильного» зрителя. Власть больше не скрывается за архитектурой — она присутствует в каждом ракурсе, каждом фасаде, каждой линии. Тоталитарная перспектива XX века не допускает случайности: она стремится полностью контролировать и пространство, и взгляд, превращая город в инструмент дисциплины.

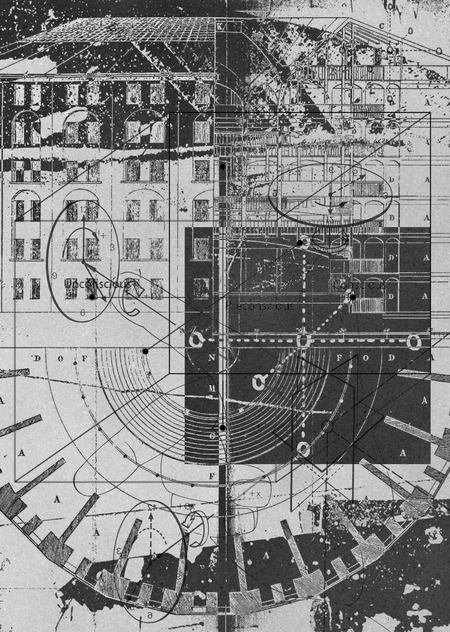

Паноптикум: модель наблюдающей архитектуры

С переходом к индустриальной эпохе власть начинает проявляться не столько через монументальность, сколько через контроль и наблюдение. Архитектура постепенно утрачивает роль исключительно репрезентативного инструмента и превращается в механизм дисциплины. Именно в этом контексте проект Иеремии Бентама — Паноптикум — становится ключевой моделью модерной власти.

Оригинальные чертежи Паноптикума / Иеремии Бентам / 1791 / Англия

Паноптикум, созданный в конце XVIII века как проект «идеальной тюрьмы», представляет собой круговое здание с центральной башней-наблюдателем и периферийными камерами, расположенными так, чтобы каждый узник был видим, но сам не мог видеть наблюдателя. Эта структура производит новый тип власти: власть, основанную на принципе постоянной потенциальной видимости. Даже в отсутствие реального надзора человек вынужден вести себя так, будто за ним наблюдают. Архитектура здесь перестаёт быть лишь пространством — она становится инструментом внутреннего контроля.

Мишель Фуко интерпретирует Паноптикум как универсальную диаграмму дисциплинарного общества. Он пишет, что подобная архитектура создаёт «автоматизацию и десперсонализацию власти» — власть больше не нуждается в постоянном вмешательстве: сама структура пространства обеспечивает подчинение и самоконтроль (Фуко, «Надзирать и наказывать», ч. 3). Паноптический принцип выходит далеко за пределы тюремной архитектуры; он становится матрицей, по которой строятся казармы, школы, фабрики и больницы XIX–XX веков.

Тюрьма Presidio Modelo/ по чертежам Джереми Бентама / 1926–1931 / Куба

Тюрьма Presidio Modelo/ по чертежам Джереми Бентама / 1926–1931 / Куба

Но истинная сила Паноптикума — в создании однонаправленного взгляда, который лишает наблюдаемого возможности ответа. Перспектива здесь больше не художественная, не репрезентативная, не ceremonial space; она становится односторонней, функциональной и почти жестокой. В отличие от идеальных перспектив Ренессанса или тоталитарных осей XX века, паноптическая структура не стремится впечатлить. Её задача — незаметно дисциплинировать.

В архитектуре XIX века этот принцип проявляется в жесткой рационализации пространств: прямые коридоры госпиталей, открытые галереи фабрик, прямолинейные виды через учебные классы. Весь комплекс городского и архитектурного развития начинает работать как сеть постоянной видимости. Даже в городском масштабе появляются аналоги паноптической логики: прямые улицы Гауссмана в Париже создают векторные коридоры, которые одновременно обеспечивают транспортную эффективность и позволяют армии контролировать городские массы.

Stateville Correctional Center Иллинойс / по чертежам Джереми Бентама / 1925 / США

С развитием технологий наблюдения паноптический принцип становится ещё менее материальным. Камеры, радиосети и системы наблюдения в ХХ веке лишь усиливают архитектурную предпосылку, заложенную Бентамом: идею видимости как механизма власти. И хотя материальная структура может быть мягче, менее «тюремной», сама логика наблюдения распространяется на магазины самообслуживания, вокзалы, современные кампусы и офисные пространства.

Таким образом, Паноптикум служит не только исторической моделью, но и аналитическим инструментом. Он показывает, что архитектура может влиять не только на движение тела, но и на способы поведения, восприятия и саморегуляции. Паноптическая перспектива — это взгляд, встроенный в саму ткань пространства, взгляд, который присутствует даже тогда, когда за ним вроде бы никто не стоит. Она раскрывает переход от архитектуры власти как демонстрации к архитектуре власти как контроля.

Город будущего в кинематографе

В кинематографе XX–XXI веков тема архитектуры власти получает новое измерение: пространство будущего становится не столько прогнозом технологического развития, сколько визуализацией политической и социальной тревоги. Кино, обладая способностью свободно моделировать пространство, превращает город в метафору дисциплинарных и постдисциплинарных структур. Именно здесь перспектива, свет, вертикали и городская плотность начинают работать как драматургические инструменты контроля.

Фильм «Метрополис» / Фриц Ланг / 1927 / Германия

Отправной точкой становится «Метрополис» Фрица Ланга (1927), один из первых фильмов, где городской пейзаж создан как система власти, встроенной в архитектуру. Башни-катедрали, многоуровневые дороги, бесконечные вертикали и глубинные ракурсы не просто изображают мегаполис — они создают пространство подавляющей перспективы, где зритель ощущает себя частью огромной машины. Визуальная структура кадра подчинена идее разделения: вверху — город элит, выстроенный в чистой, геометрической, почти божественной симметрии; внизу — лабиринт рабочих, погружённый во тьму, влажность и бесконечные туннели. Перспектива здесь становится политическим языком: вертикаль — власть, глубина — подчинение.

Фильм «Метрополис» / Фриц Ланг / 1927 / Германия

Фильм «Метрополис» / Фриц Ланг / 1927 / Германия

В «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта (1982) архитектура формирует иной способ контроля — не прямым наблюдением, а растворением человека в потоке неоновых знаков, рекламных экранов и гигантских корпораций-небоскрёбов. Здесь паноптический принцип смещён: наблюдение существует, но оно распределено по множеству техногенных источников света и изображения. Город представлен как визуальный шум, в котором взгляд теряется, но постоянно фиксируется. Огромные рекламные лица, проецируемые на фасады, работают как новая форма тотальной видимости — фигуры, которые будто смотрят на горожан сверху вниз. В этом смысле Лос-Анджелес будущего становится продолжением логики паноптизма, но применённого к информационной и медийной среде.

Фильм «Бегущем по лезвию» / Ридли Скотт / 1982 / США, Великобритания

Фильм «Бегущем по лезвию» / Ридли Скотт / 1982 / США, Великобритания

Фильм «Бегущем по лезвию» / Ридли Скотт / 1982 / США, Великобритания

Кристофер Нолан в «Начале» (2010) доводит эту линию до абстракции: город перестаёт быть реальным местом и превращается в конструкцию, которая может изгибаться, переворачиваться, зеркалироваться. Перспектива становится подвижной, гибридной, а архитектура — полностью подвластной манипуляции. Среди этой подвижности по-прежнему остаётся одна неизменная ось — контроль сознания. Город здесь служит не инструментом наблюдения, а инструментом проникновения: власть больше не следит за телом, она управляет мышлением. Пространство становится психологическим паноптикумом.

Ещё один важный пример — «Призрак в доспехах» Мамору Осии (1995), где мегаполис изображён как сеть, постоянно пересекаемая потоками информации, данных и датчиков. Здесь власть рассеивается между корпорациями, государством и автономными системами, а город превращается в гибрид биологического и цифрового тела. Как и в архитектуре тоталитарных режимов, структура города стремится к доминированию, но делает это через гипер-коммуникацию, а не через монументальность. Перспектива фрагментарна, взгляд постоянно скачет между различными уровнями городской ткани — от вершин небоскрёбов до закоулков на уровне улиц — создавая ощущение, что контроль может прийти откуда угодно.

Таким образом, кинематографический город будущего развивает линию, заданную архитектурой власти Нового времени и модерна. Если Версаль и тоталитарные столицы XX века использовали оси, симметрии и монументальные перспективы для демонстрации власти, то фильмы-утопии и антиутопии превращают эту логику в инструмент исследования социальных страхов: потери приватности, растворения субъекта, технологического доминирования. Кино, возможно, точнее архитектуры формулирует вопрос, который проходит через всю историю исследования: кто контролирует взгляд — и куда этот взгляд направляет нас?

Заключение

Переходя от ренессансных площадей к коридорам абсолютизма, от тоталитарных осей к паноптиконным башням и городам будущего, исследование показало: перспектива никогда не была нейтральной. Она формировала пространство так же, как пространство формировало человека. Линии взгляда превращались в линии подчинения, а архитектурные структуры — в структуры поведения.

Гипотеза о перспективе как визуальной анатомии власти подтверждается. На протяжении веков она оставалась тихим механизмом управления — то очевидным, то почти незаметным. И сегодня, когда мир заполняют экранные города и цифровые пространства, перспектива всё так же направляет наш взгляд, напоминая, что власть часто выражается не словами, а тем, как устроен наш путь через пространство.

Библиография

цуа т] уадт] 2дат2

Источники изображений

лоуащ