Видео-арт и феномен наблюдателя

Рубрикатор. - Введение + Концепция - Обращение к зрителю, как к наблюдателю. - Зритель, как субъект наблюдения. - Наблюдение, как прием. - Заключение

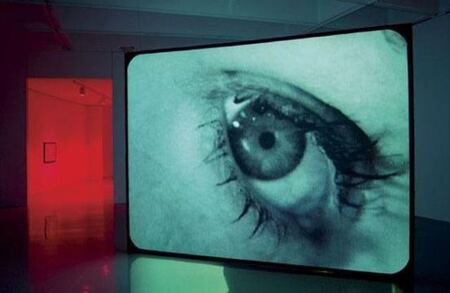

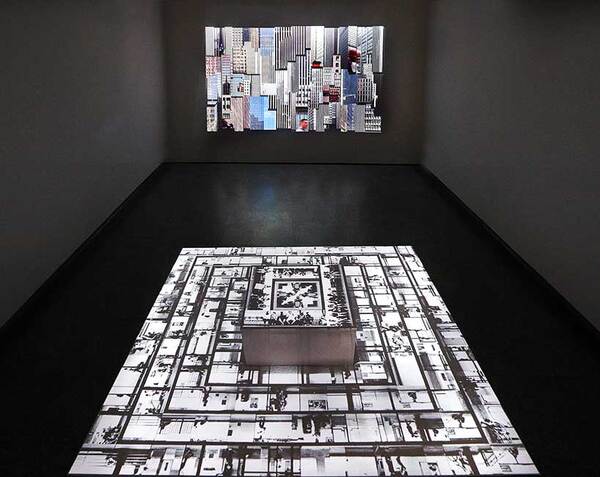

Фото с выставки «Дуглас Гордон: Таймлайн» в MoMA. 2006.

Я дизайнер одежды, и моё главное вдохновение — люди, которых я даже не знаю. Я наблюдаю за ними в метро, в очередях, в кафе. Кто-то ковыряется в ухе, кто-то дёргает ворот рубашки, кто-то держит руки так, будто им неудобно быть в этом мире. И всё это — не стили, не тренды. Это настоящие, не выдуманные привычки. Они про человека, а не про моду.

Этот лонгрид тоже не про моду — он про наблюдение как способ быть ближе. К другому человеку. К себе. К правде, которая случается только тогда, когда никто не смотрит.

Или когда кажется, что никто не смотрит.

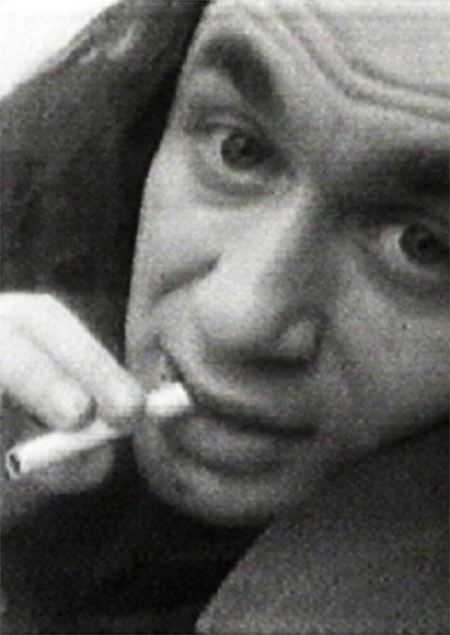

<— Кадр из работы «24 часа Психо». Дуглас Гордон. 1993.

В данном визуальном исследовании я рассматриваю наблюдение как форму близости. Меня интересует, как в видео-арте работает феномен взгляда: когда мы наблюдаем за кем-то, кто, возможно, не знает, что на него смотрят. Или наоборот — знает, но продолжает делать что-то сокровенное. Я хочу исследовать, как видеоарт превращает зрителя в вуайериста, наблюдателя, участника ритуала. И что происходит, когда объектом наблюдения становится он сам.

Материал для исследования подбирался по принципу личной эмоциональной реакции: я искал работы, в которых чувствуется высокая степень искренности и уязвимости. Это не обязательно видео-дневники или документальные хроники — наоборот, меня интересовали разные художественные стратегии, которые позволяют артикулировать близость не через прямое признание, а через жест, взгляд, молчание, повтор, статичность, ритуал. Я стремился охватить широкий спектр эстетик: от минималистичных монотонных наблюдений до сложных психологических перформансов.

Схематичное объяснение прямой перспективы из учебника по рисованию.

Структура исследования выстроена так, чтобы постепенно погружать зрителя в разные роли наблюдателя: от классического стороннего взгляда к состоянию, где граница между наблюдающим и наблюдаемым стирается. Исследование начинается с обращения к читателю — как к участнику наблюдения. Далее я разбираю наблюдение как акт, как стратегию, как вызов. Каждая часть раскрывает одну из форм присутствия: смотреть на, быть рядом, быть объектом, не смотреть, смотреть слишком долго.

Текстовые источники подбирались по принципу контекста: я искал теоретические и художественные тексты, которые могли бы помочь осмыслить феномен взгляда, а также анализы конкретных видео-работ. Мне были важны философские и культурологические подходы к теме наблюдения (в том числе вуайеризма и антропологии), а также высказывания самих художников. Это помогло точнее понять, какие смыслы скрываются за визуальным языком и как он работает на уровне ощущений. Моя задача — не проанализировать каждую работу в отдельности, а собрать опыт наблюдения в поле искусства как систему переживаний, в которой зритель неизбежно становится соучастником.

Обращение к зрителю, как к наблюдателю.

Видео-арт в этой части превращает зрителя в активного участника. Не просто наблюдателя со стороны, а человека, на которого направлен взгляд. Видео становится пространством интимного контакта, в котором художник устанавливает с тобой диалог, провоцирует, втягивает, нарушает границы. Через экран ты оказываешься в поле напряжения между дистанцией и близостью.

<— Вито Аккончи.

В этой точке важно вспомнить Вито Аккончи — одного из первых художников, кто вошел в контакт со зрителем через экран. Не важно при этом какие приемы он использует: метафоричное указание в центр экрана в работе «Центры» (1971) или напрямую обращение к зрителю через экран, как в «Загланой песне» (1973).

«Указывая на мое собственное изображение на видеомониторе: моя попытка заключается в том, чтобы держать палец постоянно в центре экрана — я продолжаю сужать фокус до пальца. Результат [изображение телевизора] поворачивает действие вокруг: указывая в сторону от себя, на внешнего зрителя.»

- Вито Аккончи о работе «Центры»

Центры. Вито Аккончи. 1971. / Заглавная песня. Вито Аккончи. 1973.

Аккончи запускает важный механизм: он делает наблюдение двусторонним. Он не только даёт тебе смотреть, но и смотрит на тебя — через камеру, через экран, через слова. Его работы важны, потому что они одни из первых демонстрируют, как наблюдение становится эмоциональным актом.

Оттенок. Вито Аккончи. 1972.

В руках художниц же видео обрело новый формат дневника, они использовали его не только как способ личной фиксации, но и как акт высказывания — интимного, уязвимого, часто остро-социального. В женском видео-арте этот формат обрел особую популярность — Трейси Эмин, Сиди Бенинг и Лиза Стил яркие тому примеры.

Костюм на день рождения со шрамами и дефектами. Лиза Стиил. 1974.

Одной из самых откровенных работ такого формата становится «Костюм на день рождения со шрамами и дефектами» Лизы Стиил. В ней она использует свое тело и его шрамы как инструмент для откровения перед камерой, создается впечатление, что запись сделана для себя, но это не так. Именно это «подглядывание» создает эмоциональное напряжение от работы, ведь такими интимными подробонстями Лиза делится с тысячами незнакомцев в галлереях.

Кадры из «Если бы у каждой девочки был дневник». Сэди Бениннг. 1990.

В работах художниц нет желания выглядеть правильно. Наоборот — нарочитая простота формы, её несовершенство и иногда техническая наивность только подчеркивают искренность высказывания. Так Сиди Беннинг записывает свои ранние работы на детскую камеру с низким разрешением, а Трейси Эмин беззаботно танцует после травмирующего рассказа о том как ее высмеяли в детстве за то что мы видим на экране.

Кадры из первой части «Почему я не стала танцовщицей». Трейси Эмин. 1995.

Отрывок из второй части «Почему я не стала танцовщицей». Трейси Эмин. 1995.

Обе художницы делают для своих видеоработ своеобразные «титры», так Сэди пишет их ручкой на листке тетрадной бумаги, а Трейси пишет известковым мелком на бетоне.

Почему я не стала танцовщицей. Трейси Эмин. 1995. / «Если бы у каждой девочки был дневник». Сиди Бениннг. 1990.

Петра Кортрайт в своей работе VVEBCAM (2007) тоже обыгрывает формат съемки себя на видео, но зрители уже выступает в качестве тихого наблюдателя, как будто мы случайно подключились к чьей-то веб-камере. Она экспериментирует с эффектами из «фотобудки», без попытки выглядеть презентабельно или «высказываться» в привычном смысле. Именно эта кажущаяся неосознанность и банальность действия делают видео интересным: художница словно не подозревает, что на неё кто-то смотрит.

В заключение, достаточно нестандартный пример в контексте роли наблюдателя, однако работа «Инородное тело» (1994) вполне уместна в этом разделе. Мона Хатум осознаёт, что за её процессом будет вестись наблюдение, но всё же показывает то, что обычно видят лишь единицы. Здесь интимность и близость наблюдения заключаются не в откровении, а в холодном, отстранённом вторжении в границы тела — и именно это делает работу тревожно личной.

Инородное тело. Мона Хатум. 1994.

Зритель, как субъект наблюдения.

Эта часть строится не вокруг акта артистического высказывания, а вокруг феномена естественного, не прошенного наблюдения. Здесь зритель уже не смотрит на художника, как в предыдущих работах. Он смотрит вместе с ним. Это сдвиг фокуса: мы подглядываем не за самим художником, а за тем, что он увидел — и решил не интерпретировать, не объяснять, а просто показать.

Где-то это может показаться опасным и незаконным, как в работе Драйдена Гудвина, который буквально ведет слежку за случайными посетителями кафе. Люди не знают, что они стали частью произведения, они не позируют, не делают что-то для камеры, их снимают через телеобъектив, в какой-то момент на них появляется красная точка от лазерной указки, вот она то и создает все напряжение.

Ближе. Драйден Гудвин. 2001.

Ближе. Драйден Гудвин. 2001.

Еще более напряженным ощущение подглядывания становится в провокационной работе Цуй Сювэнь. Дамская комната — это пространство, откуда обычно выгоняют чужие взгляды. Но здесь мы — внутри, без спроса. Но Цуй Сювэнь снимает не просто дамскую комнату — это комната в которой прихорашиваются только проститутки. Но это наблюдение вызывает дискомфорт не потому, что происходит что-то непристойное, а потому что сам акт зрительского присутствия оказывается неуместным — и в этом его сила.

<— Пятилетка. Анна Ермолаева. 1996.

В «Пятилетке» Анна Ермолаева наблюдение более документально, но она использует его как метафору. Камера медленно поднимается по пустому эскалатору, навстречу толпе на соседнем, движущемся вниз. Это постоянное встречное движение не имеет точки прибытия — как и социалистическая утопия, к которой отсылает название.

Люди в кадре — случайные прохожие, как в раннем советском кино: не герои, а типажи повседневности, чьи лица становятся частью «кинематографической правды».

Пятилетка. Анна Ермолаева. 1996.

Мягкие сюжеты. 2017. Юге Чжоу. / Зеленая Игра. 2016. Юге Чжоу.

Юге Чжоу работает с документальным материалом, но при этом трансформирует его в визуальные коллажи, придавая каждому наблюдению иную поэтику.

Её видео — это многослойные фрагменты городской жизни, сцепленные так, что сохраняют эффект реального наблюдения, но при этом подчинены авторскому ритму и структуре. Несмотря на монтажную сложность и художественное вмешательство, работы Чжоу не теряют документальной природы — мы по-прежнему чувствуем себя свидетелями, а не зрителями постановки. Её произведения остаются в поле наблюдения, но превращают это наблюдение в акт созерцания.

Подземная цепь. Югэ Чжоу. 2017.

И наконец — «Улица» Джейми Нареса. Камера здесь движется медленно, почти торжественно. Она скользит по прохожим, и каждый из них — герой. Никто не замечает камеры, но именно поэтому мы видим их так ясно: не в моменте представления себя, а в потоке настоящего.

Улица. Джейми Нарес. 2011.

Наблюдение, как прием.

Если в предыдущих главах наблюдение рассматривалось как жест близости или как неосознанное подглядывание, то в этой части речь пойдёт о случаях, где наблюдение становится осознанным художественным инструментом — приёмом, который активно конструирует высказывание. Здесь оно уже не просто фиксирует реальность, но становится структурообразующим элементом, через который формируется само произведение.

Мы видим ситуации, где границы между наблюдателем и объектом наблюдения размыты или вовсе исчезают. Художники сознательно запутывают роли, подменяют их, разворачивают отношения камеры и тела, зрителя и изображения.

Работа «ТВ Будда» Нам Джун Пайка (1974) становится одной из первых, в которой наблюдение перестаёт быть простым актом фиксации извне. В инсталляции статуя Будды сидит напротив телевизора, в который транслируется её же изображение в реальном времени. Таким образом, Будда становится одновременно наблюдателем и объектом наблюдения — он смотрит на себя, и этот замкнутый круг устраняет всякое различие между субъективным и объективным.

ТВ Будда. Нам Джун Пайк. 1974.

Здесь зритель в классическом понимании теряет своё значение: он исключён из системы, но всё ещё вовлечён в неё, потому что наблюдает за тем, как нечто наблюдает само себя.

<— Ещё один день домохозяйки. Мако Идэмитсу. 1977.

Из этой логики наблюдения за наблюдением логично вытекает видео «Ещё один день домохозяйки» Мако Идэмитсу (1977). Художница фиксирует свою повседневную женскую рутину, сопровождая её видеомонитором, встроенным в интерьер, откуда на неё «смотрит» мужской глаз. Как и у Пайка, в этой работе зритель вынесен за скобки: он больше не напрямую смотрит на действия, а скорее наблюдает за системой, в которой субъект находится под наблюдением. Здесь глаз телевизора становится почти насильственным символом внешнего взгляда, впаянного в бытовую ткань жизни.

Кадры из «Еще один день домохозяйки». Мако Идэмитсу. 1977.

В работе Дэна Грэма «Настоящее непрерывное прошедшее время» (1974) цикл наблюдатель — объект наблюдения замыкается буквально. Камера снимает зеркальное помещение и с задержкой транслирует изображение на телевизор, стоящий в той же комнате. В итоге зритель, находящийся внутри пространства, наблюдает на экране собственное прошлое: себя, отстающего на несколько секунд.

Настоящее непрерывное прошедшее время. Дэн Грэхем. 1974.

Совсем иной поворот в отношениях между наблюдающим и наблюдаемым предлагают работы Билла Виолы («Обратное телевидение — Портреты зрителей», 1983–84) и Гари Хилла («Зритель», 1996). В обеих работах на экране мы видим людей, которые смотрят прямо в камеру, то есть — на нас. У Виолы — это настоящие зрители, записанные в момент, когда они смотрят телевизор. Экран становится зеркалом: мы наблюдаем за теми, кто должен был бы наблюдать за нами, и эта смена ролей вызывает сильный эффект обратной связи.

Обратное телевидение — Портреты зрителей. Билл Виола. 1983-84.

У Хилла зрители выстроены в статичную проекцию на стене: 12 неподвижных лиц, которые почти не двигаются, но всё же живые — кто-то почесал щёку, кто-то моргнул. Эти взгляды буквально впиваются в посетителя галереи. Он становится тем, кого изучают.

В обоих случаях создаётся иллюзия, что именно ты — главный объект наблюдения.

Зритель. Гари Хилл. 1996.

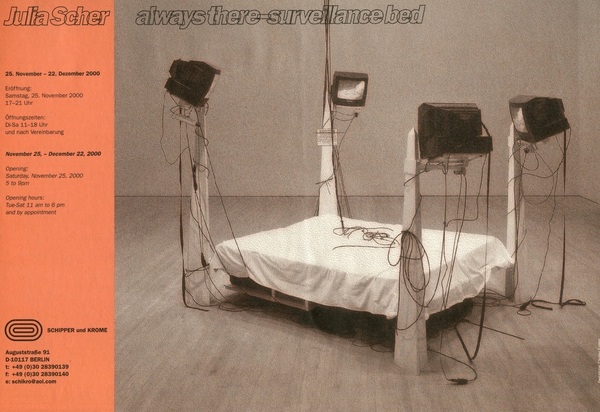

В инсталляциях Джулии Шер — «Охрана от Джулии II» (1989) и «Кровать наблюдения III» (2000) темя наблюдения представлена через призму критики современных систем контроля и слежки — камер, которые повсеместно следят за гражданами в городах. Работы Шер обращают внимание на политику наблюдения, раскрывая её механизмы и порождаемые ей социальные напряжения. Эта тема — одна из важных в культуре и искусстве, она находит разные отражения и интерпретации, и далее мы увидим, как её продолжают развивать другие авторы.

Охрана от Джулии II. Джулия Шер. 1989. / Кровать наблюдения III. Джулия Шер. 2000.

Кровать наблюдения III. Джулия Шер. 2000.

Проект Джилл Магид «Шкафчик доказательств» (2004) представляет собой личное исследование практик видеонаблюдения в повседневной жизни. На протяжении 31 дня Магид носила ярко-красное пальто и высокие ботинки, чтобы её было легко заметить на камерах лондонской системы наблюдения. Она сотрудничала с полицией, запросив и получив все записи с камер, фиксировавших её перемещения. Итогом стала инсталляция — архив, где можно проследить подробный маршрут художницы и её активности в течение месяца.

Шкафчик Доказательств. Джилл Магид. 2004.

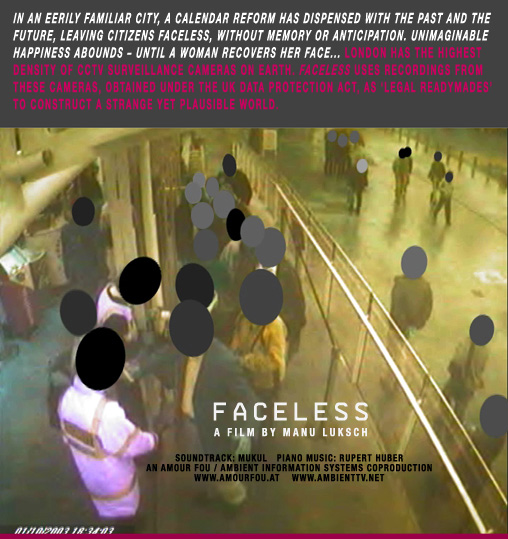

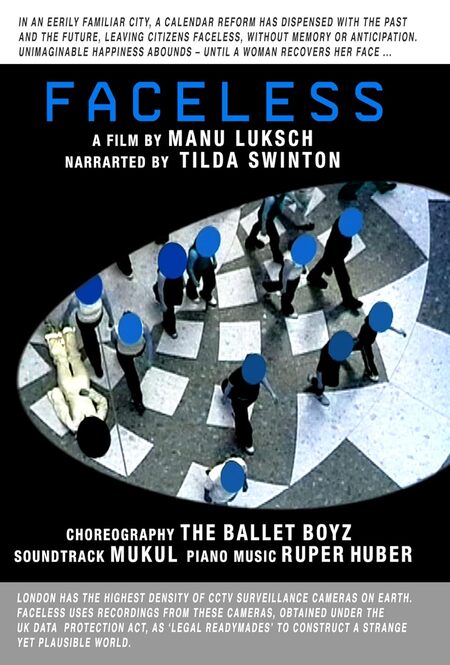

Фильм «Безликие» (2007) режиссёра Ману Лукша расширяет границы видеоарта, используя материалы камер видеонаблюдения для создания игрового фильма. В отличие от документального подхода Магид, «Безлики» разворачивает на экране сюжет и действия персонажей, снятых исключительно с помощью уличных камер. Этот проект стирает грань между фикцией и документальностью, задавая вопросы о приватности и публичности в современном обществе, а также о роли наблюдения в формировании визуального и нарративного опыта.

Хотя фильм не предназначен для галерейных пространств, его концепция и исполнение очень близки к видео-арту.

Постеры к фильму «Безликие». реж. Ману Лукш. 2007.

Кадры из фильма «Безликие». реж. Ману Лукш. 2007.

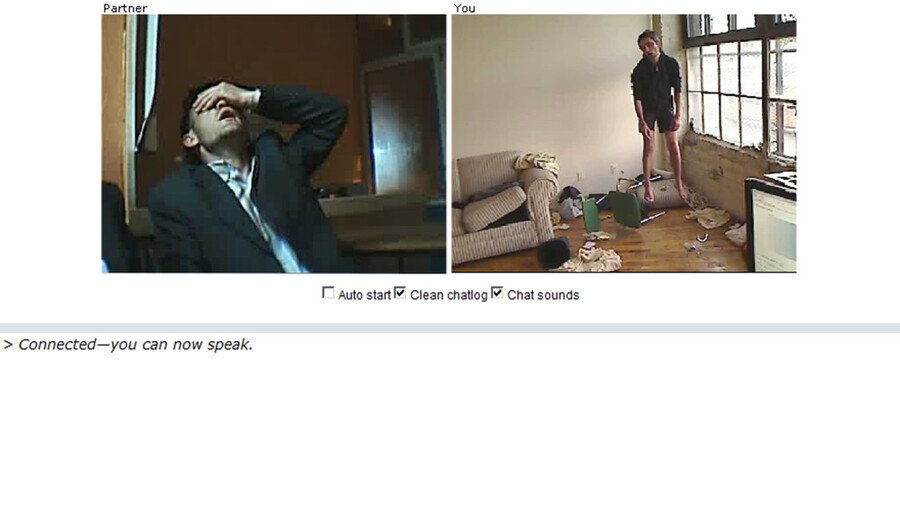

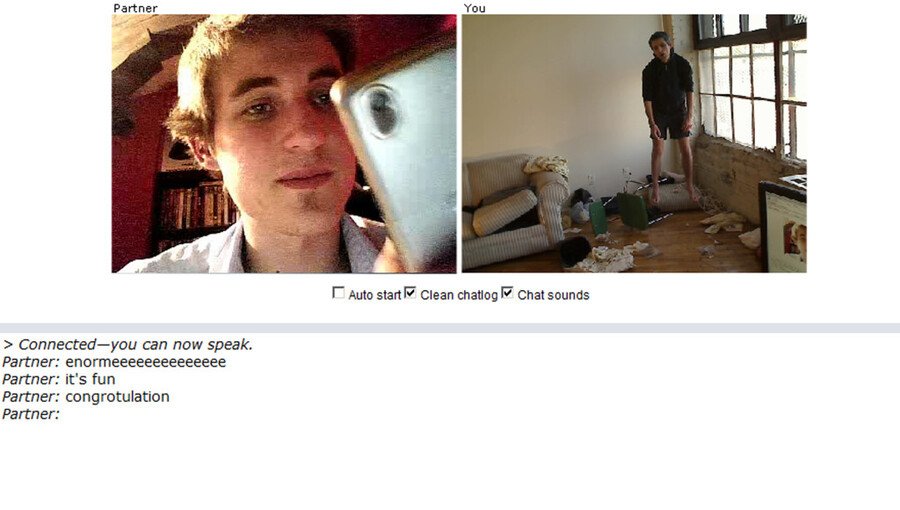

<— Никакого веселья. Ева и Франко Маттес. 2010.

Современный пример работы с темой наблюдения — проект «Никакого веселья» Евы и Франко Маттес (2010). Это перформанс, в котором в режиме реального времени показана реакция зрителей на трагическое событие — самоубийство артиста в онлайн-видеочате. Зрители не осознают, что их наблюдения становятся частью художественного проекта. Работа использует современные технологии для демонстрации, как общество воспринимает и реагирует на личные и травматичные моменты, и переосмысляет роль наблюдателя, поскольку объект наблюдения даже не подозревает, что находится в зоне художественного внимания.

Кадры из работы «Никакого веселья». Ева и Франко Маттес. 2010.

Этот проект открывает новую грань в теме наблюдения — наблюдение без согласия и осознания, ставшее частью публичного пространства.

В ходе исследования видеоарта как формы наблюдения становится очевидным, что тема наблюдения и наблюдаемого — это не просто технический приём, а сложный философский и социальный вопрос. Работы художников демонстрируют, как границы между зрителем, наблюдателем и объектом наблюдения постоянно смещаются, порождая многослойные смыслы и вызывая у зрителя глубокое эмоциональное и интеллектуальное переживание.

От простого подглядывания до рефлексии над системами слежки и контроля, от документальности к художественным интерпретациям — видеоарт раскрывает наблюдение как способ понять не только других, но и самого себя, а также структуры власти и общественные нормы. Это исследование показывает, что наблюдение в видеоискусстве — это одновременно форма близости, контроля и подлинной коммуникации, где искренность и неоднозначность создают уникальное пространство для диалога между артистом и зрителем.