Трансформация образа женщины-призрака в японском кинематографе

КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

I ТИПОЛОГИЯ ЖЕНЩИН-ПРИЗРАКОВ И ИХ СЮЖЕТНЫЕ ФУНКЦИИ

II КЛАССИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО ПРИЗРАКА

III ДЕКОНСТРУКЦИЯ ОБРАЗА В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ КИНО

ВЫВОДЫ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

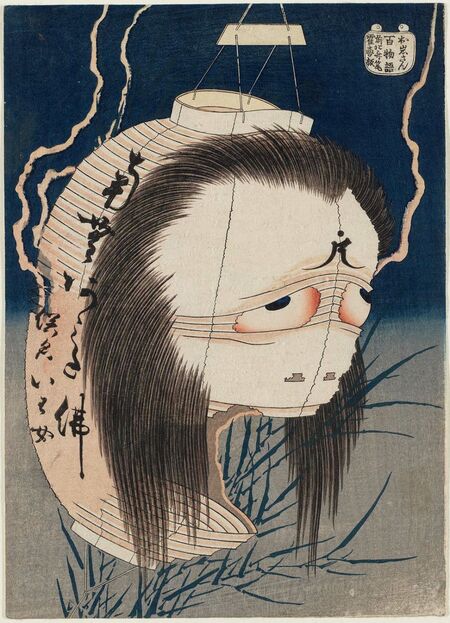

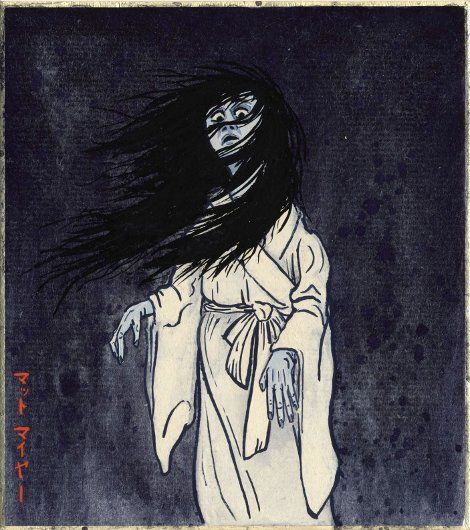

Образ женского фантома в японском кинематографе представляет собой один из самых устойчивых визуальных и культурных кодов в истории кино Японии. Его истоки уходят в традицию каидан — мистических рассказов о призраках, бытовавших в эпоху Эдо, а также в театральную эстетику но и кабуки, где женский призрак был не просто персонажем, а культурным воплощением нарушенной справедливости, трагической судьбы или разрушенной социальной гармонии. Классические изображения юрэй в живописи укиё-э — например, в гравюрах Куниёси («Призрак Окёку», 1830-е) или Хокусая («Привидение Оива», 1831) — сформировали канон визуальности: белое погребальное кимоно, длинные распущенные волосы, тело без устойчивой опоры, а также утрированная бледность лица. Этот канон, родившийся из ритуальных представлений о смерти, продолжил жить в театре, а затем был почти без изменений интегрирован в кинематограф, где стал одним из главных элементов японского визуального языка страха.

Призрак Оивы (Оива-сан) из серии «Сто историй о привидениях», 1831-32 г., Кацусика Хокусай и изображение юрэй

Сцена из спектакля «Призрак Оивы», 1836 г., худ. Утагава Куниёси

Оноэ Мацусукэ в образе призрака убитой жены Оивы в «Ужасная история со станции Ёцуя на дороге Токайдо», 1812 г., худ. Утагавы Тоёкуни и призрак Окуки на гравюре 1850 г., худ. Утагава Куниёси

На протяжении XX века образ женщины-призрака стал отражением различных этапов японской истории: послевоенной травмы, урбанизации, социального давления, трансформации роли женщины, технологического прогресса и цифровизации. В отличие от западной хоррор-традиции, где сверхъестественное часто представлено как абстрактная угроза или демоническая сила, японские призраки сохраняют связь с человеческим опытом, моральным нарушением и травмой. Они всегда мотивированы — обида, предательство, убийство, утрата ребёнка или разрушенная семья становятся теми событиями, которые делают призрака носителем незавершённого чувства, возвращающегося в мир живых. В японской культуре страх связан с мыслью о том, что прошлое не исчезает, а продолжает «просачиваться» в настоящее — и именно женский призрак, обладающий специфической визуальной пластикой и эмоциональной насыщенностью, становится идеальной фигурой для репрезентации несказанного и невысказанного. Именно это объясняет постоянный интерес режиссёров к женскому фантомному образу: от «Сказки туманной луны после дождя» (1953, реж. Кэндзи Мидзогути) и «Кайдан» (1964, реж. Массаки Кобаяси) до современных фильмов вроде «Звонок» (1998, реж. Хидео Наката), «Проклятие» (2002, реж. Такаси Симидзу) или «Садако» (2019, реж. Хидео Наката). Эти фильмы показывают разнообразие функций женского призрака: от классического воплощения онрё — духа мстительной женщины — до метафоры социальной изоляции, невидимости, поглощённости технологиями или жестокостью медиа-среды. Женщина-призрак в японском кино — не просто персонаж, а культурная призма, через которую можно наблюдать изменения общества: как оно относится к семейным отношениям, насилию, памяти, зависимости от технологий или трансформации женской роли.

«Кайдан», 1964, реж. Массаки Кобаяси и «Садако», 2019, реж. Хидео Наката

В рамках данного исследования рассматривается широкая временная линия: от начала японского звукового кино середины XX века до фильмов 2020-х годов, чтобы показать, как постепенно менялись функции фантома-женщины и как трансформировался визуальный язык её представления. Исследование ставит целью выявить, почему именно женский призрак стал центральной фигурой японского киноужаса, как его символика и атрибуты оказываются столь устойчивыми. Также каким образом современное кино деконструирует этот образ, играя с его каноничностью, технологическими особенностями и культурной памятью зрителя. Задачи исследования включают анализ сюжетных функций фантома, сравнительный разбор визуальных элементов его репрезентации и изучение цифровых и постмодернистских трансформаций образа в XXI веке.

I ТИПОЛОГИЯ ЖЕНЩИН-ПРИЗРАКОВ И ИХ СЮЖЕТНЫЕ ФУНКЦИИ

Образ женского призрака в японском кино постепенно менялся от строгого следования фольклорному канону к сложным и многослойным сюжетным функциям. Одним из ключевых примеров классического воплощения онрё является фильм «Сказки туманной луны после дождя» (1953, реж. Кэндзи Мидзогути), в котором призрак Мияги не изображён в прямой, традиционной юрэй-эстетике, но её фантомность возникает через отсутствие тела и присутствие в пространствах, где её быть не может. Она появляется перед мужем как спокойная, мягкая фигура, воплощающая идеализированный образ жены, который исчезает с наступлением рассвета; её функция — показать моральное падение мужа и проиллюстрировать тему послевоенной вины. Важная деталь: Мидзогути избегает прямой демонстрации смерти Мияги, а её появление обставляет как мягкое, почти нереальное возвращение — что подчёркивает связь образа с традициями театра но, где фантомы являются персонажами памяти.

«Сказки туманной луны после дождя», 1953, реж. Кэндзи Мидзогути

«Сказки туманной луны после дождя», 1953, реж. Кэндзи Мидзогути

Другой классический образ — фильм «Кайдан» (1964, реж. Массаки Кобаяси), где в новелле «Женщина в снегу» женский дух Юки-онна выполняет роль сверхъестественного судии человеческой слабости. Она прекрасна, неподвижна, холодна, и её призрачность подчёркивается отсутствием теней, белизной лица и невозможностью увидеть следы её пребывания. В отличие от онрё, Юки-онна не является воплощением мести, но воплощает природное, цикличное, необъяснимое. Её образ показывает важную грань японского представления о женском призраке: он может быть не только обиженной женщиной, но и абсолютной силой природы, которая вступает с человеком в асимметричные отношения.

«Кайдан», 1964, реж. Массаки Кобаяси

«Кайдан», 1964, реж. Массаки Кобаяси

В фильме «Чёрные кошки в бамбуковых зарослях» (1968, реж. Канэто Синдо) образи двух женских призраков — матери и невестки, убитых и изнасилованных проходящими воинами-самураями — становится примером «двойного фантома», возникающего из крайнего женского страдания. Их посмертное существование строится вокруг функции морального возмездия, направленного строго на представителей войскового сословия, ответственного за их смерть: они заманивают самураев в бамбуковые заросли и убивают их с ритуальной точностью. Этот типичное для синдо-фольклорных мотивов (yotsuya-kaidan) превращение жертв насилия в орудия справедливости позволяет рассматривать женских духов как структурный элемент социального комментария. Призраки здесь не столько злонамеренные существа, сколько воплощённая память о преступлении, которая не может исчезнуть до тех пор, пока не будет восстановлен баланс между живыми и мёртвыми. Сюжетная дуальность — мать и невестка, появляющиеся как единая сила — подчеркивает родовой характер травмы, а также универсальность опыта женского страдания в условиях военного времени.

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях», 1968, реж. Канэто Синдо

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях», 1968, реж. Канэто Синдо

Критическая трансформация образа происходит в фильме «Звонок» (1998, реж. Хидео Наката), где Садако становится воплощением одновременно онрё и медийного вируса. В отличие от классических призраков, её мстительность связана не с конкретным нарушением семейной гармонии, а с более абстрактным чувством социальной изоляции, которое порождает конфликт между технологическим миром и человеческими эмоциями. Её функция — не столько наказание, сколько распространение тревоги, страх как эпидемия, что делает фантомный женский образ частью современной концепции распространения информации. Сцена её выхода из телевизора не только разрушает границу между мирами живых и мёртвых, но и делает акцент на том, как медиа-потоки становятся новыми пространствами для существования призраков.

«Звонок», 1998, реж. Хидео Наката)

«Звонок», 1998, реж. Хидео Наката)

Дальнейшее развитие темы «системной травмы» видно в фильме «Проклятие» (2002, реж. Такаси Симидзу), где Каяко становится не индивидуальным фантомом, а частью «цепочки проклятия». Её образ связан с домашним насилием и разрушением семьи, что делает её функцию куда шире — она не только мстит мужу, но и становится воплощением повторяющейся, структурной травмы. В каждой сцене с её участием визуально подчёркивается жестокость, скрытая за внешним образом женственности; особенно запоминающейся является сцена, где её тело, неестественно изогнувшись, спускается по лестнице. Это превращает её из локального призрака в символическое явление — она неуклонно переходит из одного дома в другой, распространяя травму как наследственную структуру.

«Проклятие», 2002, реж. Такаси Симидзу

«Проклятие», 2002, реж. Такаси Симидзу

В фильме «Темные воды» (2002, реж. Хидео Наката) женско-детский призрак Мицуко представляет собой метафору потери, заброшенности и социальной невидимости. Она появляется как девочка, утонувшая в резервуаре на крыше заброшенного здания, и её образ связан не с местью, а с желанием вернуть внимание матери. Этот образ играет ключевую роль в развитии жанровой функции «призрака-ребёнка», который в японском кино часто связан с женской травмой материнства и городским отчуждением. Сцены появления Мицуко всегда включают воду, тусклое освещение, капли и влажные поверхности — что делает призрак частью визуального языка утраты.

«Темные воды», 2002, реж. Хидео Наката

«Темные воды», 2002, реж. Хидео Наката

«Темные воды», 2002, реж. Хидео Наката

Все эти примеры показывают, что сюжетная функция женского призрака постепенно смещается от локального сюжета мести или трагедии к более сложным формам социального символизма: от критики патриархата к визуализации урбанистического одиночества, медийного давления, технологической зависимости и структурного насилия. Женщина-призрак оказывается не только персонажем, но и носителем культурной памяти и механизмом обсуждения того, что не может быть сказано напрямую — именно это делает её центральным элементом японского представления о «страшном» и его связи с реальностью.

II КЛАССИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО ПРИЗРАКА

Визуальный образ женщины-призрака в японском кинематографе обладает устойчивой структурой, уходящей корнями в укиё-э, театральные традиции и посмертные ритуалы. Важным элементом этой визуальности является белое кимоно — синоним погребального одеяния — и длинные распущенные волосы, символизирующие нарушение социального порядка. Но именно кино создало целый язык движений, света, теней и пространств, в которых эти визуальные элементы обрели новую силу. Начиная с раннего послевоенного кинематографа и до современных фильмов, образ женщины-призрака демонстрирует устойчивость к культурным изменениям: он повторяет одни и те же базовые атрибуты, но каждый раз использует их по-разному, создавая новые оттенки смысла.

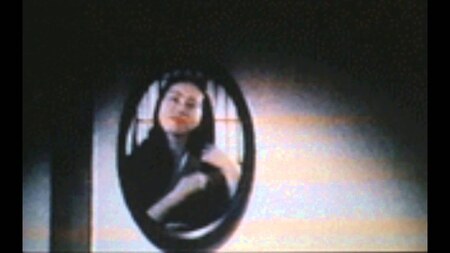

Одним из первых фильмов, в котором классическая визуальность юрэй была воплощена на экране с особой тщательностью, является «Сказки туманной луны после дождя» (1953, реж. Кэндзи Мидзогути). Женщина-призрак Мияги появляется при мягком рассеянном свете, который подчёркивает её прозрачность и отделённость от мира живых. В сценах её появления свет всегда слегка искажён — будто туман или дымка обволакивают пространство, создавая эффект «недоосвещённой реальности». Примечательно, что Мидзогути избегает классического белого кимоно, но использует мягкость и неподвижность тела: Мияги почти не делает резких движений, будто плывёт по кадру. Это делает её образ близким к театру но, где фантомность передаётся через замедленную пластику и нарушенную кинетическую логику.

«Сказки туманной луны после дождя», 1953, реж. Кэндзи Мидзогути

«Сказки туманной луны после дождя», 1953, реж. Кэндзи Мидзогути

В фильме «Кайдан» (1964, реж. Массаки Кобаяси) визуальный стиль достигает максимальной театрализованности. В новелле «Женщина в снегу» Юки-онна предстает как почти плоская фигура, растворённая в белом пространстве метели. Лицо её лишено теней, глаза — тёмные точки на бледном лице, волосы — чёрная вертикаль, резко контрастирующая с белизной пространства. Кобаяси использует цветовые контрасты как главный инструмент визуализации духа: абсолютная белизна снегопада и холодный свет ламп превращают Юки-онну в фигуру, которая словно вырезана из пустоты. Фантомность проявляется не только через её неподвижность, но и через отсутствие следов на снегу — важный визуальный символ, связанный с представлением о призраке как о существе, не взаимодействующем с материальным миром.

«Кайдан», 1964, реж. Массаки Кобаяси

«Кайдан», 1964, реж. Массаки Кобаяси

Визуальная конструкция призраков в «Чёрных кошках в бамбуковых зарослях» (1968, реж. Канэто Синдо) опирается на сочетание театральной традиции и авторской минималистичной эстетики Синдо. Женщины-фантомы появляются в сияющем белом кимоно, созданном на основе погребального костюма, и практически всегда движутся плавно, скользящими шагами — их пластика напоминает движения актрис кабуки и но, подчеркивая нечеловеческое состояние тел. Их лица освещены резким направленным светом, создающим выраженный контраст между белизной кожи и плотным чёрным фоном ночного бамбукового леса; в темноте видны только резкие линии глаз и губ — почти маска. Бамбуковые заросли становятся пространством «между мирами»: их вертикальные линии ритмически повторяют силуэты женских фигур, а дым и туман, поданный снизу, усиливают впечатление, что фантомы буквально возникают из земли. Особенно выразительны кадры, где призраки движутся параллельно стволам бамбука — белые силуэты среди бесконечных темных вертикалей создают эффект «разрыва реальности», отсылая к традиционным свиткам с изображением юрэй. Именно в этом фильме визуальная поэтика достигает особо подчеркнутой ритуальности: каждый выход женщины-призрака превращается в автономную сцену, где свет, дым, мизансцена и фактура ткани работают как элементы одного сверхстилизованного образа.

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях», 1968, реж. Канэто Синдо

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях», 1968, реж. Канэто Синдо

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях», 1968, реж. Канэто Синдо

В фильме «Снежная женщина» (1968, реж. Тэцуро Наканошима) визуальный образ Юки-онна строится на эстетике холодной, почти абстрактной призрачности. Её фигура всегда связана со светом: режиссёр использует мягкое голубоватое освещение, которое делает кожу героини полупрозрачной, а контуры — расплывающимися. Движения Юки-онна плавные, замедленные, что усиливает впечатление нечеловеческого присутствия. Важную роль играет взаимодействие тела призрака со снежным пространством: снегопад, туман и рассеянный свет создают ощущение, что её фигура неотделима от природной среды и способна раствориться в ней в любой момент. В отличие от традиционной визуальности мстительных призраков, Юки-онна здесь — воплощение холода и неизбежности, а не агрессии. Зимний пейзаж становится естественным фоном её присутствия, превращая образ призрака в границу между природной стихией и человеческим страхом.

«Снежная женщина», 1968, реж. Тэцуро Наканошима

«Снежная женщина», 1968, реж. Тэцуро Наканошима

«Снежная женщина», 1968, реж. Тэцуро Наканошима

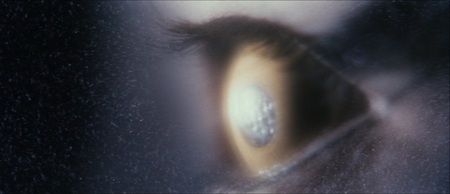

Особую роль играет визуальный минимализм фильма «Звонок» (1998, реж. Хидео Наката), где образ Садако строится на нарушении двух традиционных канонов: отсутствие белого кимоно (оно заменено длинной белой ночной рубашкой) и отсутствие лица, полностью скрытого длинными волосами. Это превращает Садако в символ анонимности, растворённости в информационном потоке. Её движения — рывкообразные, нарушающие человеческую биомеханику: знаменитая сцена выхода из телевизора основана на видеосъёмке с частичным удалением кадров, из-за чего движения становятся судорожными, ломаными. Этот визуальный приём переосмысляет традиционные элементы в сторону медиа-эстетики конца XX века.

«Звонок», 1998, реж. Хидео Наката)

«Звонок», 1998, реж. Хидео Наката)

«Звонок», 1998, реж. Хидео Наката)

В фильме «Проклятие» (2002, реж. Такаси Симидзу) облик Каяко строится на гипертрофированных чертах классического юрэй: бледная кожа становится меловой, волосы ещё длиннее и темнее, а движения — ещё более неестественными. Симидзу использует резкое фронтальное освещение, подчёркивающее плоскостность лица Каяко, и тёмные интерьеры, где фантом словно растворяется в стенах. Важный визуальный приём — использование нестандартных ракурсов: Каяко часто появляется сверху вниз, из углов, из проёмов лестниц, что создаёт ощущение «ползучей» угрозы. Наиболее запоминающимся является появление Каяко в белом пространстве ванной комнаты, где её волосы покрывают воду как живой организм — сочетание классического мотива воды и современного хоррор-освещения.

«Проклятие», 2002, реж. Такаси Симидзу

«Проклятие», 2002, реж. Такаси Симидзу

Фильм «Темные воды» (2002, реж. Хидео Наката) привносит более реалистическую, социальную визуальность. Призрак девочки Мицуко связан с постоянным мотивом протечки и воды. Наката использует тусклый зелёно-серый свет и влажные поверхности, чтобы превращать воду в визуальный маркер смерти. Появление Мицуко всегда сопровождается запахом сырости и тусклым светом от люминесцентных ламп, а её одежда — пропитанная водой, тяжёлая — делает образ максимально материальным. Это редкий случай, когда юрэй изображается не как бесплотное существо, а как обводнённый, физический субъект, что подчеркивает тему утонувшего ребёнка и «затопленной» материнской боли.

«Темные воды», 2002, реж. Хидео Наката

«Темные воды», 2002, реж. Хидео Наката

«Темные воды», 2002, реж. Хидео Наката

В итоге классическая визуальность женщины-призрака представляет собой набор устойчивых элементов — белизна, влажность, тени, длинные волосы, замедленность движений, туман, зеркала, вода — которые в разные эпохи переосмысляются под задачи конкретного фильма. Кинематограф использует этот образ как гибкий инструмент: он может быть одновременно театральным, натуралистичным, фотографически точным или цифровым. Но при этом архетип остаётся неизменным: женщина-призрак всегда появляется как разрыв в материальности мира, как знак того, что прошлое не отпускает живых.

III ДЕКОНСТРУКЦИЯ ОБРАЗА В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ КИНО

В XXI веке японский кинематограф вступает в фазу активной деконструкции классического образа женщины-призрака. Этот процесс связан с несколькими культурными сдвигами: цифровизацией повседневности, утратой традиционных религиозных представлений, изменением роли женщины в обществе и проникновением визуальных кодов хоррора в массовую культуру и поп-медиа. Женщина-призрак перестаёт быть исключительно трагической фигурой, связанной с местью или нарушенным обрядом; её образ становится инструментом метафоры, социальной критики или комментария о медийной реальности. Эта глава рассматривает, как кино XXI века начинает разбирать, иронизировать, трансформировать, а иногда и полностью разрушать установившийся визуальный канон юрэй.

«Пульс», 2001, реж. Киёси Куросава

Одним из самых важных фильмов, начавших процесс деконструкции, является «Пульс» (2001, реж. Киёси Куросава). В этом фильме женские фантомы не имеют чётко очерченных тел, их визуальность размыта, будто в постоянном процессе исчезновения. Куросава использует принцип цифровой деградации изображения как метафору распада эмоциональных связей и тревожности эпохи интернета. Призрак-женщина здесь не является носительницей личной трагедии — она превращена в анонимный цифровой след, лишённый индивидуальности, появляющийся как ошибка системы. Это важная деконструкция: вместо навязчивой встречи живого и мёртвого Куросава предлагает пугающее ощущение полного отсутствия контакта. Женщина-призрак — уже не субъект мести, а нечто вроде вируса одиночества.

«Пульс», 2001, реж. Киёси Куросава

«Пульс», 2001, реж. Киёси Куросава

«Пульс», 2001, реж. Киёси Куросава

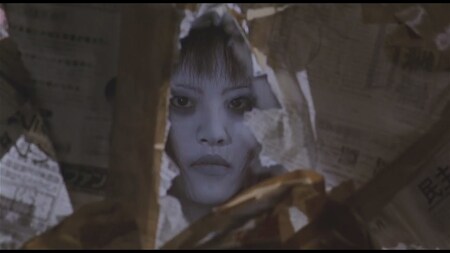

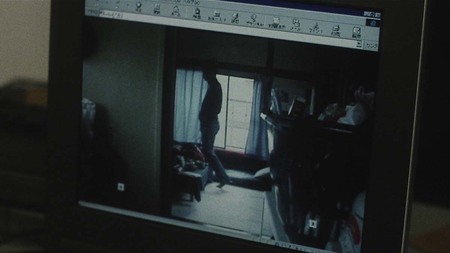

Существенным примером постмедийной деконструкции является фильм «Паранормальное явление: Ночь в Токио» (2010, реж. Тосикадзу Нагаи). Несмотря на производство в рамках международной франшизы, он перенимает японский визуальный код призрака — девушка с чёрными волосами и отсутствием мимики — и переосмысливает его через формат домашней видеосъёмки. Классический женский фантом здесь превращён в банальный, почти бытовой объект видеонаблюдения. Камеры фиксируют её движения не как сверхъестественные проявления, а как части рутинной домашней жизни. Это радикальная деконструкция: юрэй перестаёт быть «закадровым», мистическим существом и становится частью статичности внутреннего пространства дома. Призрак превращается в повседневную угрозу, банальный соседний шум, — тем самым кино разрушает романтизированную мистику женского фантома.

«Паранормальное явление: Ночь в Токио», 2010, реж. Тосикадзу Нагаи

«Паранормальное явление: Ночь в Токио», 2010, реж. Тосикадзу Нагаи

«Паранормальное явление: Ночь в Токио», 2010, реж. Тосикадзу Нагаи

«Паранормальное явление: Ночь в Токио», 2010, реж. Тосикадзу Нагаи

В фильме «Проклятье 2» (2006, реж. Такаси Симидзу) режиссёр, ранее создавший канонический образ Каяко, начинает играть с шаблоном собственных же визуальных решений. Женщина-призрак появляется в неожиданных комедийно-абсурдных ракурсах, её движения нарочито гипертрофированы, а мимика — почти гротескна. Симидзу осознанно разрушает нормиативность образа: призрак не вызывает ужас — он вызывает смещение, дезориентацию, иногда даже нервный смех. Так происходит деконструкция через гиперболу: чем более канонически выглядит призрак, тем меньше он пугает. Этот фильм показывает, что японская аудитория начала «привыкать» к стереотипу юрэй, а кино отвечает, разрушая шаблон изнутри.

«Проклятье 2», 2006, реж. Такаси Симидзу

«Проклятье 2», 2006, реж. Такаси Симидзу

Современный этап деконструкции прослеживается в фильме «Садако» (2019, реж. Хидео Наката), где режиссёр возвращается к собственному образу, но помещает его в эпоху соцсетей и смартфонов. Женщина-призрак больше не является тайной — она становится вирусным феноменом, объектом трансляции, лайков и мемов. Наката разрушает саму идею «запретного кадра»: теперь то, что раньше было «смертоносной записью», становится публичным медиапространством. Садако предстает не как отвлечённый фантом, а как продукт новой цифровой реальности, в которой страх заменён хайпом. Это не просто обновление образа — это демонтаж его сакральности через превращение в медийный контент.

«Садако», 2019, реж. Хидео Наката

«Садако», 2019, реж. Хидео Наката

В «Садако против Каяко» (2016, реж. Кодзи Сираиси) визуальное и сюжетное столкновение двух легендарных женских призраков становится одновременно комическим и мета-жанровым. Садако из «Звонка» и Каяко из «Проклятия» противостоят друг другу в эпичных, но стилизованно преувеличенных сценах: их движения и появление сопровождаются узнаваемыми атрибутами — длинные волосы, белые кимоно, искажённые лица — но режиссёр умышленно усиливает клише до абсурда, создавая юмористический эффект. Монтаж, ускоренные и замедленные кадры, комические реакции живых персонажей и визуальные «трюки» превращают традиционные элементы хоррора в игру с поп-культурой. Столкновение фантомов не просто ужаса, а жанровых архетипов — это одновременно бой, пародия и культурная рефлексия: женский призрак предстает как универсальный поп-образ, способный к саморефлексии, к ироничной игре с традиционными страхами и узнаваемыми визуальными кодами юрэй.

«Садако против Каяко», 2016, реж. Кодзи Сираиси

Постер фильма «Садако против Каяко», 2016, реж. Кодзи Сираиси

«Садако против Каяко», 2016, реж. Кодзи Сираиси

Таким образом, деконструкция образа женщины-призрака в современном японском кино происходит по нескольким направлениям одновременно. Через цифровизацию образа юрэй становится частью компьютерной графики, видеопомех и глитч-эстетики; через иронизацию — частью поп-культурного кода, где страх уступает место игре; через документализацию — объектом наблюдения, а не мистического вторжения; через гиперболу — визуальным штампом, утратившим силу. Женщина-призрак, некогда выражавшая травму прошлого и неразрешённые социальные конфликты, превращается в фигуру комментария о медиа, обществе и самой природе страха. Это не исчезновение образа — это его превращение в мета-символ, который существует прежде всего как отражение наших собственных культурных ожиданий.

ВЫВОДЫ

В ходе визуального исследования стало ясно, что женский фантом — призрак-женщина в японском кинематографе — не просто устойчивый эстетический штамп, а сложный культурный и символический архетип. Он воплощает многослойные смысловые пласты: от фольклорной травмы и родового предательства до современной тревожности, связанной с урбанизацией, технологией и медиа. На протяжении десятилетий кинематограф опирается на базовый визуальный канон — белое кимоно, распущенные чёрные волосы, туман, вода, отражения — и при этом постоянно переосмысливает его под нужды каждой эпохи.

Сюжетные функции женского призрака также трансформируются: от мстительной онрё, требующей справедливости, к более системным и метафорическим ролям — вируса информации («Звонок»), структурной травмы («Проклятие»), метафоры утраты и запущенности («Темная вода»). Призрак перестаёт быть просто персонажем; она становится символом женской силы, жертвенности, но и социальной критики. В XXI веке образ деперсонифицируется и деконструируется — призраки появляются как цифровые следы, медиашумы или комедийные штампы, что отражает изменение нашего восприятия страха и сверхъестественного.

Такая эволюция показывает, что японское кино использует женский призрак не только для страховых эффектов, но и как зеркальный механизм, в котором отражаются коллективные травмы, культурные изменения и страхи современности. Эта фигура остаётся универсально мощной: её визуальная пластика продолжает цеплять зрителя, а её смысл — трансформироваться вместе с обществом.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Барнетт, С. Японские призраки и демоны: искусство и традиция. — Москва: Арт-Родник, 2017. — 224 с. URL: https://www.labirint.ru/books/605094/ (дата обращения: 02.11.2025).

Foster, M. D. The Book of Yōkai: Mysterious Creatures of Japanese Folklore. — Berkeley: University of California Press, 2015. URL: https://www.ucpress.edu/book/9780520271029/the-book-of-yokai (дата обращения: 10.11.2025).

Reider, N. T. Japanese Demon Lore: Oni from Ancient Times to the Present. — Logan: Utah State University Press, 2010. URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctt4cgr44 (дата обращения: 05.11.2025).

Iwasaka, M., Toelken, B. Ghosts and the Japanese: Cultural Experience in Japanese Death Legends. — Utah State University Press, 1994. URL: https://digitalcommons.usu.edu/usupress_pubs/87/ (дата обращения: 14.11.2025).

Kelts, R. The Influence of Japanese Horror Films on Global Cinema. — Journal of Japanese Film Studies, 2016, vol. 12(3), pp. 45–67. URL: https://www.jstor.org/stable/48589231 (дата обращения: 09.11.2025).

Richie, D. A Hundred Years of Japanese Film. — Tokyo: Kodansha International, 2005. URL: https://www.kodanshausa.com/books/a-hundred-years-of-japanese-film/ (дата обращения: 06.11.2025).

BFI. «10 great Japanese ghost stories». URL: https://www.bfi.org.uk/lists/10-great-japanese-ghost-stories (дата обращения: 08.11.2025).

ShunSalon. «The Mystery Of Long-Haired Japanese Ghosts». URL: https://shunsalon.com/article/why-do-japanese-ghosts-have-long-black-hair (дата обращения: 10.11.2025)

ConstantineInTokyo.com. «Feminism in Horror Film: Dead Wet Girls and Onryō». URL: https://www.constantineintokyo.com/2012/01/23/feminism-in-horror-film-dead-wet-girls-and-onryo/ (дата обращения: 07.11.2025)

8.«Сказки туманной луны после дождя» (1953) — реж. Кэндзи Мидзогути.

«Кайдан» (1964) — реж. Масаки Кобаяси

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях» (1968) — реж. Канэто Синдо

«Снежная женщина» (1968) — реж. Тэцуро Наканошима)

«Звонок» (1998) — реж. Хидэо Наката

«Пульс» (2001) — реж. Киёси Куросава

«Тёмные воды» (2002) — реж. Хидэо Наката

«Проклятье» (2002) — реж.Такаси Симидзу

«Проклятье 2» (2006) — реж. Такаси Симидзу)

«Паранормальное явление: Ночь в Токио» (2010) — реж. Тосикадзу Нагаи

«Садако против Каяко» (2016) — реж. Кодзи Сираиши

«Садако» (2019) реж. Хидео Наката