Верующие вне системы: христиане в американском аутсайдерском искусстве

Don’t be alarmed when your time comes For the day of the Lord cometh As a thief in the night

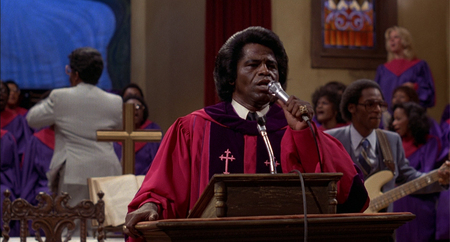

Джеймс Браун — «The Old Landmark», проповедь из к/ф «Братья Блюз» (Джон Лэндис, 1980 г.).

Содержание

(1) Вступление, несколько слов об особенностях американской церкви (2) Свобода! Важнейшие фигуры для исследования, тезис (3) Пять главных сюжетов, разбор визуальных нарративов (4) Выводы, заключение

(1) Вступление, несколько слов об особенностях американской церкви

Своеобразная, перформативная, протестантская — именно так можно описать американскую церковь, ставшую самобытным и отдельным от конкретных личностей медийным образом. Лишенная персонификации, «героиня» сама по себе, она породила много споров, но еще больше — активных последователей, многие из которых были людьми искусства, художниками, авторами, в ряду которых наибольший интерес представляют не вписывающиеся в привычные институции аутсайдеры.

Христианство в Америке имеет глубокие корни: первые верующие появились на «новой земле» вместе с испанскими миссионерами в XVI и были католиками, к которым, впрочем, позднее, в XVII веке, присоединились пуритане, англиканцы и протестанты, каждый из который в той или иной форме искал религиозной свободы и закладывал основу современной, по большей мере протестантской, культуры США. В XX веке, на который выпало творчество абсолютного большинства рассматриваемых в исследовании авторов, американское христианство переживало значительные трансформации. Так, в период Великой депрессии (прим.: 1930-е годы), усилилось «социально христианство» — церкви стали центрами помощи бедным, а в 1950-х начался самый настоящий религиозный бум, усилилась роль телевидения, «перформативных практик». В последующие десятилетия — 1960-70-е — «mainline» протестантизм (часто также «протестантский мейнстрим») принимал активное участие в движении за гражданские права, а евангелизм пережил взлёт через «Jesus Movement» (1). В 1980-х сформировалось «религиозное правое» движение, тесно связанное с политикой, в 1990-х был заметен рост харизматических (2) церквей, мегацерквей (3, от англ. «megachurch»).

«The Gospel Scene» (сцена проповеди) из юмористического киномюзикла «Братья Блюз» (1980 г.), кадры. https://www.youtube.com/watch?v=PZpH9Khn0E0

Будучи сочетанием традиций и модернизации, религиозного, расового плюрализма и активной роли веры в публичной жизни, американская церковь стала не просто институтом, но и источником сложной, самобытной и достаточно свободной визуальной культуры.

1. Христианское молодежное движение, возникшее на базе субкультуры/контркультуры «хиппи»; благодаря этому названию возможно отметить важную деталь — религиозная традиция США делает акцент на фигуре Иисуса Христа.

2. Протестантские общины, в которых центральную роль играют эмоциональные практики поклонения: спонтанные молитвы, «говорение на языках», исцеления, пророчества и ощущение прямого действия Святого Духа. Яркий пример подобных практик в масс-медиа заметен в кинофильме «Братья Блюз», цитата из которого является эпиграфом данного исследования.

3. Крупные протестантские церкви (более 2000 прихожан еженедельно), использующие современную музыку, профессиональное освещение и теле/медиа-продукцию, часто функционируют как большие социальные центры.

(2) Свобода! Важнейшие фигуры для исследования, тезис

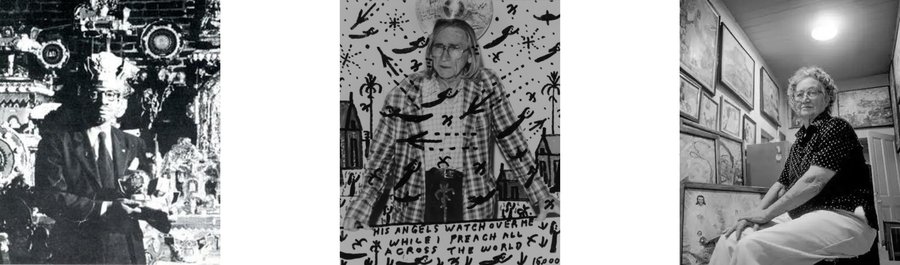

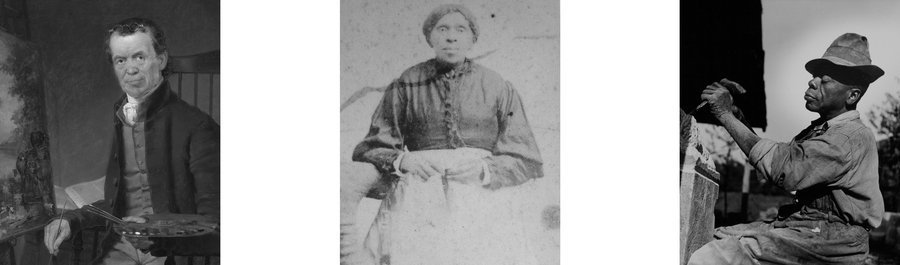

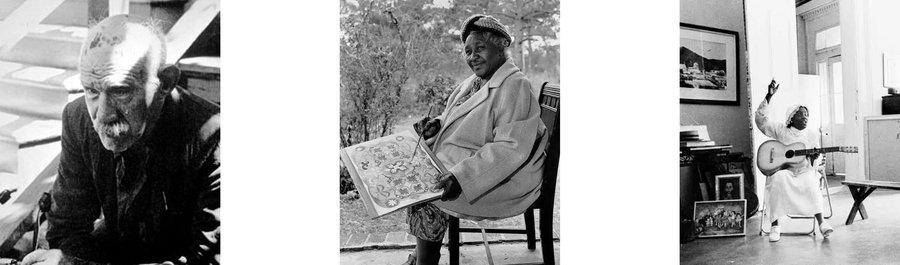

Авторы-аутсайдеры, чьи работы иллюстрируют исследование американского христианского религиозного творчества: Эдвард Хикс (1780 г. — 1849 г.), Харриет Пауэрс (1837 г. — 1911 г.), Уильям Эдмондсон (1874 г. — 1951 г.), Генри Дарджер (1892 г. — 1973 г.), Минни Эванс (1892 г. — 1987 г.), Сестра Гертруда Морган (1900 г. — 1980 г.), Джеймс Хэмптон (1909 г. — 1964 г.), Говард Финстер (1916 г. — 2001 г.), Мертис Уэст (1923 — 2010). Логика последовательности авторов основана на их годе рождения и не имеет привязки к ходу повествования визуального исследования.

Как и говорилось ранее, американская (протестантская) церковь и американские богослужения крайне сильно отличаются от привычных европейскому или постсоветскому стороннему наблюдателю. Эмоциональная, яркая, перформативная, она порождает таких же творцов. Множественность и гетерогенность религиозного впечатления, переживания, личность полученного в и вне церкви опыта — всё это создало особую среду, подходящую для аутсайдеров, чье творчество было не просто верным с иконографической точки зрения изображением библейских образов, но формой личного откровения, не требующей посредников и канонов, альтернативной линией развития американской религиозной визуальности.

Авторы, чьи работы являются иллюстративным материалом в данном исследовании. Порядок фотографий соответствует порядку их упоминания.

В данном исследовании выдвигается предположение, что неконвенциональность выразительных средств, доступных авторам-аутсайдерам, дарует им большую художественную выразительность, нежели классическим светским* авторам произведений, затрагивающих религиозную тематику. Свобода от ожиданий заказчиков, в качестве которых часто выступали религиозные объединения или меценаты, от институциональных практик и рамок, выстраиваемых ими — всё это предполагается как факторы, повлиявшие на совершенно иной, куда более открытый и честный, непосредственный опыт религиозного переживания.

*в исследовании не фигурирует иконопись, так как, в связи с большей распространенностью протестантизма, отрицающего иконы, в США, нежели других ответвлений христианства, она не была важной деталью культурного кода упоминаемых авторов.

(3) Пять главных сюжетов, разбор визуальных нарративов

Американское аутсайдерское религиозное искусство не формирует единого канона, но формирует набор повторяющихся сюжетов — личных, эсхатологических, эмоционально пережитых. В центре большинства из них, разумеется, находится фигура Иисуса Христа, однако именно в «смежных» библейских нарративах — Апокалипсисе, Эдеме, ангелологии, откровениях и видениях, спасениях и вторых пришествиях — проявляется истинная глубина индивидуального опыта художников. Эти сюжеты не служат иллюстрациями Писания; напротив, они становятся визуальными автобиографиями веры, медленными и напряжёнными попытками объяснить собственный духовный опыт через знакомые библейские мотивы. Анализируя семь ключевых сюжетов, можно увидеть, как аутсайдеры пересобирают христианскую традицию: иногда наивно и буквально, иногда через призму видений, психических состояний и мистического переживания, но всегда с большой степенью эмоциональной честности, которая и делает их визуальный язык уникальным.

Харриет Пауэрс, «Bible Quilt» (1895-98 г.).

(3.1) Апокалипсис, страшный суд

Описанный в «Откровениях Иоанна», Страшный суд — конец времен, конец всего сущего, момент разделения праведных и грешных, гибель старого мира и явление Небесного Иерусалима. Вместе с тем, именно во время Апокалипсиса должно произойти Второе пришествие, пожалуй, важнейший для любого протестанта (впрочем, в разделе упоминается работа Говарда Финстера, который был баптистом, но происходит это исключительно из-за её выразительности, при сравнительном подсчете легко узнать, что апокалиптических работ у Финстера меньшинство) эпизод общей религиозной истории.

Впрочем, важнейшим отличием изображаемого аутсайдерами Апокалипсиса от более классических примеров (прим.: каждая «глава» исследования начинается с наиболее хрестоматийного изображения того или иного религиозного сюжета для создания ощущения большей «инаковости» и особенности рассматриваемых произведений искусства) является то, что Страшный суд не становится огненным, пылающим и разрушительным концом, иллюстрируемым исключительно из-за факта своей неизбежности и зрелищности, трагичности. Напротив, апокалиптические черты разнятся с общепринятыми канонами изображения подобных сцен, в гораздо большей мере становясь «апокалипсисом личным», откровением.

Слева: Микеланджело, «Страшный суд» (1537–1541 г.).

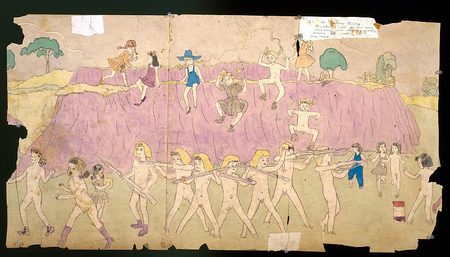

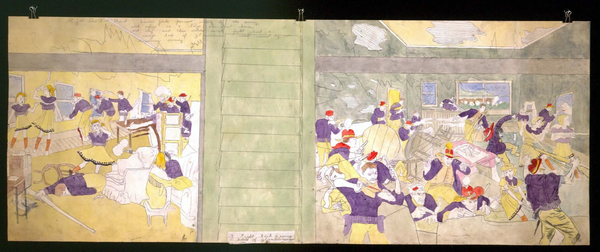

Генри Дарджер, иллюстрации к «The Story of the Vivian Girls» (1910–1930 г.).

Описанный в «Откровениях Иоанна», Страшный суд — конец времен, конец всего сущего, момент разделения праведных и грешных, гибель старого мира и явление Небесного Иерусалима. Вместе с тем, именно во время Апокалипсиса должно произойти Второе пришествие, пожалуй, важнейший для любого протестанта (впрочем, в разделе упоминается работа Говарда Финстера, который был баптистом, но происходит это исключительно из-за её выразительности, при сравнительном подсчете легко узнать, что апокалиптических работ у Финстера меньшинство) эпизод общей религиозной истории.

Да, будет верным отметить, что с конца XIX века — и в особенности в XX веке — американская религиозность была глубоко апокалиптической: «пробуждения», проповеди о скором пришествии, евангелические кампании, всё это структурировало повседневность верующих, в том числе и художников, реакционность и эмоциональность которых неоспорима. Так, одним из немногих, кто описывал апокалиптические картины как смерть всего сущего, но не связывал их с Христом персонифицированно, в большей части переживая личную трагедию, был Генри Дарджер. Его «Девочки Вивиан» полнятся эсхатологической борьбы, в которой победа становится не воцарением Царствия Божьего, но и не избавлением от греха, а спасением. Хаос его иллюстраций, интенсивность (а в некоторых случаях шокирующая жестокость, кровавость и обнаженность) — все это близко к мотивам разрушения, смерти Страшного суда.

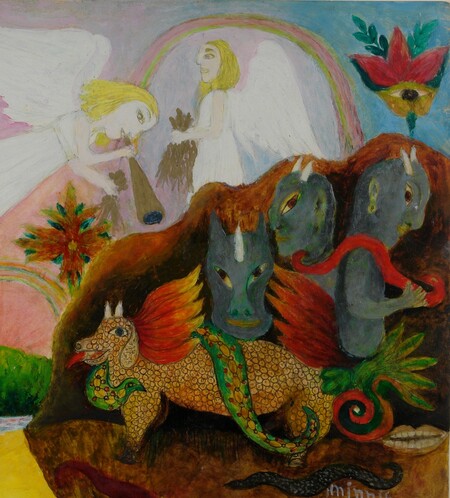

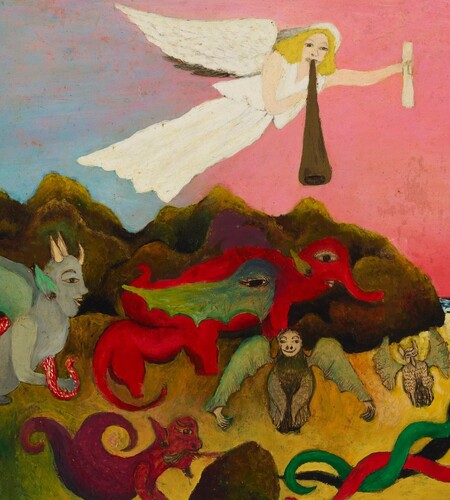

Минни Эванс, «Untitled» (1963 г.).

Другим автором, не находящимся в непосредственном ожидании Второго пришествия, но переживающим глубокое религиозное впечатление («голос Бога» в голове, твердящий: «рисуй или умри»), является Минни Эванс. Отсутствие четкой интерпретации работ, по словам автора, «написанных словно бы не её рукой» не является препятствием для четкого угадывания апокалиптических образов. Наивные, пестрые, созданные то ли под влиянием видений, то ли благодаря «художественной интуиции», они полнятся существами-демонами, воспринимаемыми нестандартно-положительно благодаря яркости цветов. Другим важным героем становится не Иисус, но сам Бог, восседающий на престоле. Окруженный животными-символами евангелистов, ангелами, он необычен не только из-за факта своего персонифицированного изображения, но из-за неестественно спокойного окружения, не свойственного Апокалипсису.

Говард Финстер, «Море крови» (1976 г.). Пожалуй, самый «канонический» из всех примеров.

(3.2) Эдем, изобильный мир и грехопадение

Идеальный мир, Эдем — отражение крайней благодати и спокойствия, защищенности, гармонии с природой и непосредственного общения с Богом, которое человек теряет через грехопадение. В представлении многих американских авторов он становится единым с самими США, «обетованной землей» и «Новым Эдемом», где возможно любое новое начало. Национальный миф соединяется с религиозным нарративом, приобретающим оригинальные черты, во многом вновь отличные от классических европейских.

Слева: Питер Пауль Рубенс и Ян Брейгель Старший, «Эдемский сад с грехопадением человека» (ок. 1615 г.).

Уильям Эдмондсон, «Адам и Ева» (1932–1940 г.)

Так, Эдмондсон создает «мягкий сад», работая с крупными и наивными формами, безопасными и гармоничными, не имеющими ни малейшего намека на будущее падение. Текстильный язык Пауэрс контрастный и пестрый, но не угрожающий, в большей мере отсылающий к национальным аспектам автора, нежели к неминуемой трагедии персонажей, заботливо сшитых ею. В данном случае форма и материал становятся даже несколько важнее сюжета, говорят о семейственности, о личной памяти — и вновь о безмятежности, поддерживаемой и Хиксом. Его «Царство мира» также наивно, лишено трагизма. Все три произведения легко воспринимать, а также легко ассоциировать с обетованной прекрасной землей Штатов.

Слева: Харриет Пауэрс, «Bible Quilt» (1895-98 г.), фрагмент; Справа: Эдвард Хикс, «Царство мира» (ок. 1830-32 г.).

Интересно и то, что сам сюжет грехопадения не является расхожим в среде американских аутсайдеров. Достоверные источники и крупные исследования по этому поводу не распространены или вовсе отсутствуют, по причине чего я, на правах автора данного исследования, выдвигаю дополнительное предположение, не опровержимое, но и не доказуемое. Я считаю, что грехопадение в социокультурном и религиозном контексте американских авторов сопоставимо с утратой самой «обетованной земли», страны, национальной идентичности, что, в свою очередь, является катастрофическим с личностной и политической точек зрения каждого из авторов. Вместе с тем, ни один из авторов не был глубоко погружен в политическую жизнь США, в большей мере будучи обращенным внутрь себя, из чего также может следовать отсутствие интереса к грехопадению. В работе Харриет Пауэрс же сцена искушения и последующего изгнания из Рая скорее является простым переложением библейского сюжета на новый материал, но не переживанием автора.

Харриет Пауэрс, «Bible Quilt» (1895-98 г.), фрагмент.

(3.3) Ангелы и ангелоподобные

Выступающие как посредники между Богом и человеком, в библейской традиции ангелы приносят вести, защищают, исполняют Божью волю или даже карают. Лишенные любых гендерных признаков, в большей мере олицетворяющие духовное присутствие — именно такими они являются и для американских протестантов, впрочем, указывающие и на вмешательство Бога в жизнь верующих. Важно отметить, что в традиции американских аутсайдеров ангелы не предстают как «канонические» (например, как колеса с сотней глаз и крыльев), а также не имеют визуального указания на чин и ранг, являясь усредненным образом длинноволосого человека в белых одеждах, скрывающих все тело, наделенного парой белых крыльев. Можно сказать, что подобное изображение ангельской сущности практически «поп-культурное».

Слева: Гвидо Рени, «Архангел Михаил, побеждающий Сатану» (1635–1636 г.).

Слева: Уильям Эдмондсон, «Ангел» (1931–1936 г.); Справа: Уильям Эдмондсон, «Ангел с плащом» (ок. 1940 г.).

Продолжая положения прошлой части, необходимо вновь ответить, что Бог и все, что с ним связано, для американских аутсайдеров — благодать и спокойствие. Лучше всего это просматривается в скульптурах Эдмондноса, вновь крайне наивных и простых, мягких. И на подобном фоне одноцветных, примитивных и несколько массивных произведений еще более контрастным выглядит ангел (ангелоподобное существо, существующее внутри собственной мифологии «Девочек Вивиан») Дарджера — бленгин.

Куда более близкий к каноническому изображению дьявола, состоящего из неподходящих друг другу, словно случайных частей тел других животных, а также человека, впрочем, бленгин попирает только визуальную привычную составляющую, поддерживая фантастический и эмоциональный подход. Возможно, подобная разница с более привычным внешним видом спровоцирована особенностями психологического развития Дарджера, а также его субъективных представлений о борьбе добра и зла.

Бленгины, вымышленные существа, находящиеся на стыке демонического, ангельского и детского с работ Генри Дарджера («The Story of the Vivian Girls»).

Другим примером, находящимся на стыке психоделического понимания ангельской сущности Дарджера и узнаваемого, мягкого образа Уильяма Эдмондсона, являются ангелы Минни Эванс. Идеальные, светлые, практически кукольные они, впрочем, не так добры, как-то может показаться на первый взгляд — в работах художницы ангел в первую очередь являлся апокалиптической фигурой.

Минни Эванс, слева: «Angels and Demons» (1975 г.), справа: «The Voice of the Fifth Angel» (1959 г.).

Возвращаясь к положению о достаточно «поп-культурном», схематичном изображении ангела, стоит вновь упомянуть Харриет Пауэрс. Её ангелы белы, просты, наивны и быстро узнаваемы, а их «положительной» окраске в очередной раз помогает материал. Подытожив, стоит сказать, что Дарджер — исключение из правил, даже если их нет у аутсайдеров, а образ ангела — практически всегда оберегающий, мягкий, не имеющий ничего общего с классической европейской воинственностью.

Харриет Пауэрс, «Bible Quilt» (1895-98 г.), фрагмент.

(3.4) Откровения и видения

Откровения и ведения в библейской традиции — это прямое, непосредственное общение Бога с человеком. Через сны, символические образы и пророчества, духовные наставления, часто связанные с книгой Откровения Иоанна, они формируют личный духовный опыт контакта с божественным. Невозможность опровергнуть или подтвердить факт этого взаимодействия, искренняя вера, чувственное и эмоциональное начало — всё это указывает на мистицизм каждого откровения и на значимость индивидуального видения, являющуюся важнейшей характеристикой христианского аутсайдерского искусства.

Слева: Альбрехт Дюрер, «Святой Иоанн перед Богом и старцами» (1496–1498 г.).

Сестра Гертруда Морган, «Jesus is my air Plane» (1970 г.).

Одной из самых известных художниц (наравне с уже упомянутой ранее Минни Эванс) является Сестра Гертруда Морган. Интерпретирующая собственные ведения через призму своего восприятия, она насыщала композиции текстом и символами, располагала их хаотично, что может сообщать об интенсивном и напряженном, тревожном переживании божественного голоса. Многие исследователи отмечают, что элементы психологического напряжения или нестандартного восприятия реальности становятся в этих работах средствами передачи духовной силы, придают им уникальную выразительность, вопрос о которой фигурирует в основном тезисе данного исследования.

Сестра Гертруда Морган, слева: «Revelations 4th Chapter», справа: «Revelation 8:8» (1960 1970 г.).

Другим автором, самым «современным» в исследовании, при этом также переживавшим опыт видений и откровений, была Мертис Уэст, большинство работ которой было зациклено на символике Агнца. Её откровение упорядочено, в отличие от опыта «коллеги», упомянутой ранее, но визуальный нарратив не уступает в насыщенности: каждая деталь несет в себе пророческое или духовное значение, сочетаясь с яркой колористикой, интенсивной символикой и практически гипнотической колористикой. Возможно, эти работы являются важнейшими для данного исследования, так как иллюстрируют самое чистое и честное внутреннее переживание столкновения с божественным, напрямую отражают внутренние видения, не скованные никакими институциональными, композиционными и каноническими нормами.

Мертис Уэст, «Revelation Series (Lamb on Bible)» (ок. 1970 г.).

(3.5) Второе пришествие

Смежное с Апокалипсисом, отчасти определяющее его, второе пришествие — ключевое событие, возвращение Иисуса на Землю во славе. Для американских протестантов это событие одновременно и предмет личного ожидания, и культурный мотив, определяющий религиозные практики, проповеди и эсхатологические убеждения. Визуальное его воплощение служит способом переживания непосредственного контакта с божественным и интерпретации конца времен через индивидуальное видение.

Слева: Ханс Мемлинг, «Страшный суд» (1467–1471 г.).

Джеймс Хэмптон, «Трон Третьего Неба Ассамблеи Тысячелетия Наций» (1950–1964 г.).

Джеймс Хэмптон, в своей работе «Трон Третьего Неба Ассамблеи Тысячелетия Наций» создает сложную инсталляцию из найденных материалов, отражающую величие и торжественность Второго пришествия. Его «Трон» сочетает архитектурную композицию, золотые и блестящие поверхности, а также символику чисел и ангельских фигур, создавая ощущение личного откровения и духовного экстаза. Его аутсайдерский подход позволяет переживать эсхатологические сюжеты через материальные и пространственные решения, порой излишние, странные и не понятные никому, кроме самого автора.

Джеймс Хэмптон, «Трон Третьего Неба Ассамблеи Тысячелетия Наций» (1950–1964 г.). Фрагменты.

Сестра Гертруда Морган в «New Jerusalem» изображает возвращение Христа через образ небесного Иерусалима, используя яркую колористику и насыщенные символами композиции, создавая ощущение личного откровения (что упоминалось в предыдущем разделе исследования) и духовного торжества. В сочетании с работой Джеймса Хэмптона «Трон Третьего Неба Ассамблеи Тысячелетия Наций» это показывает характерную для аутсайдеров трактовку Второго пришествия: эсхатологические события превращаются в личные видения, где духовное переживание важнее историко-библейской точности, а выразительные средства максимально раскрывают внутренний мир автора.

Сестра Гертруда Морган, «New Jerusalem» (1970–1974 г.).

(4) Выводы, заключение

Американское христианское аутсайдерское искусство показывает, что религиозный опыт, освобождённый от институциональных правил и визуальных канонов, становится личным, непосредственным и подчас интенсивным до болезненности. В семи ключевых сюжетах — от Апокалипсиса и Второго пришествия до Эдема и индивидуальных мистических видений — художники не воспроизводят библейскую нарративность, а создают её собственные версии, где эсхатология, благодать или божественное вмешательство приобретают форму внутренних кризисов, откровений и духовных состояний. Их визуальный язык формируется не техниками и традициями, а субъективным переживанием, что делает произведения одновременно эмоционально насыщенными и непредсказуемыми.

Таким образом, аутсайдерская интерпретация христианских сюжетов становится не «маргинальным» явлением, а самостоятельной художественной системой, в которой отсутствие академичности превращается в выразительное преимущество. Эти произведения не стремятся к точности, но стремятся к искренности; не иллюстрируют догмат, а фиксируют личный контакт с божественным. Именно поэтому американское аутсайдерское искусство XX века демонстрирует наиболее честное и непосредственное визуальное воплощение религиозного опыта — не как канона, а как индивидуального видения и откровения.

www.google.com/search? gs_ssp=eJzj4tTP1TdIzqssyDVgtFI2qDA0NkozMzAzTTY1Mk5KMbe0MqgwTjFPSjNMTUu2SDRLTfIyuNh4seliw4UNFzsu7L3YfWGnAlCg-cIWhQt7Luy4sOvC1gu7L2y4sPfClgvbwOx9AEGuMGE& client=opera& q=страшный+суд+микеланджело& sourceid=opera& ie=UTF-8& oe=UTF-8

www.google.com/search? client=opera& q=Сестра+Гертруда+Морган+(1900+–+1980& sourceid=opera& ie=UTF-8& oe=UTF-8