Зеркало и отражения в раннем европейском кинематографе

Концепция

Визуальное исследование посвящено роли зеркала и отражения в европейском кино первой половины XX века. Зеркало в этом контексте рассматривается не как бытовой предмет, а как выразительный визуальный и метафорический инструмент, с помощью которого режиссёры создавали образы внутреннего раздвоения, отчуждения, самоощущения и связи с трансцендентным. Объединяя фильмы, столь разные по стилю и тематике, исследование предлагает проследить, как один и тот же визуальный мотив приобретает различные смысловые значения в зависимости от контекста — культурного, жанрового и авторского.

В качестве визуального материала были отобраны пять художественных фильмов: «Пражский студент» (Стеллан Рюэ, 1913), «Улыбающаяся мадам Бёде» (Жермен Дюлак, 1923), «Последний человек» (Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924), «Ящик Пандоры» (Георг Вильгельм Пабст, 1929) и «Орфей» (Жан Кокто, 1950). Эти фильмы были выбраны за яркое и многогранное использование мотива зеркала, каждый из которых раскрывает отдельный аспект визуального мышления и авторского подхода к изображению внутреннего мира героев. Кроме того, все они входят в канон европейского кино и активно изучаются в рамках истории кинематографа.

Принцип рубрикации исследования строится по главам, каждая из которых посвящена одному фильму и одной интерпретации значения зеркала. Таким образом, структура работы не хронологическая и не тематическая в широком смысле, а строится на последовательном анализе пяти уникальных способов использования зеркала в киноязыке. Каждая глава — это отдельный тематический фокус: отражение как двойник, как проход в иной мир, как взгляд общества, как метафора внутреннего конфликта и как свидетель социального падения.

Для теоретического контекста и анализа использовались академические статьи, критические эссе, архивные материалы и современные исследования в области визуального анализа кино. Выбор источников основывался на их авторитетности и прямом отношении к рассматриваемым фильмам и визуальным темам. Были проанализированы как материалы о киноязыке и визуальных символах, так и конкретные тексты о каждом из фильмов, в том числе исследования, посвящённые экспрессионизму, авангарду, мифологическому кино и феминистскому анализу.

Ключевой вопрос исследования: какую смысловую нагрузку несёт зеркало в европейском кино до 1950 года и каким образом его визуальное использование помогает раскрытию внутреннего мира персонажей? Предлагаемая гипотеза состоит в том, что зеркало в кинематографе этого периода служит не просто элементом интерьера, а визуальным выражением философских, психологических и социальных идей. Оно помогает не только рассказать историю, но и делает видимыми невидимые аспекты личности — тревоги, амбиции, страхи, желание освободиться или понять себя.

Отражение как двойник

«Пражский студент» (реж. Стеллан Рюэ, 1913)

Фильм «Пражский студент» занимает особое место в истории немецкого экспрессионизма. Он во многом предвосхищает то, что позже получит развитие в работах Мурнау и Вине: тема раздвоения личности, мотив двойника, внутренний конфликт человека с самим собой. Однако в отличие от более поздних фильмов, где двойник чаще всего метафизичен, здесь эта раздвоенность обретает конкретную форму — благодаря зеркалу. В нем отражается не просто образ, но вырвавшееся из подчинения альтер эго. Зеркало в фильме становится точкой отсчёта — и точкой невозврата.

«Пражский студент» (реж. Стеллан Рюэ, 1913)

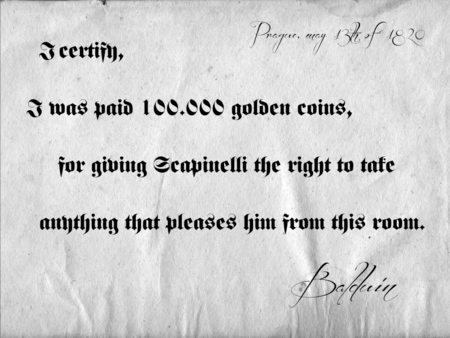

Первое значимое появление зеркала происходит в сцене сделки с загадочным персонажем — Скапинелли. Когда Балдуин соглашается отдать «то, что у него в комнате», маг забирает его отражение из зеркала. Сцена разыгрывается как магический акт: отражение выходит из зеркала и обретает самостоятельную жизнь.

Зеркало в этом фильме не отражает, а раздваивает, превращает героя в противника самому себе.

«Пражский студент» (реж. Стеллан Рюэ, 1913)

«Пражский студент» использует зеркало как форму визуализации внутреннего раздвоения. Оно не просто показывает героя — оно создаёт второго героя, действующего автономно. Через это режиссёр впервые в истории кино воплощает на экране идею двойника как проекции бессознательного, тем самым открывая целую традицию кинематографического использования отражения.

«Пражский студент» (реж. Стеллан Рюэ, 1913)

Двойник начинает преследовать Балдуина. На протяжении фильма он появляется в неожиданные моменты: на балу, во время дуэли, в игорных сценах. Пространства, где раньше отражение имело своё место — зеркала, стеклянные поверхности — больше не нужны. Образ стал самостоятельным, он участвует в действиях, в которых Балдуин сам уже не уверен.

«Пражский студент» (реж. Стеллан Рюэ, 1913)

К финалу он пытается вернуть утраченное. Герой стреляет в своего двойника. В этот момент в зеркале снова появляется отражение Балдуина. Но оно возвращается лишь на мгновение, за которым следует смерть.

«Пражский студент» (реж. Стеллан Рюэ, 1913)

Зеркало в этом фильме играет роль границы между внутренним и внешним. Отражение не просто повторяет жесты героя, а со временем начинает действовать вместо него. Через визуальный образ зеркала и отражения фильм показывает, как легко утратить контроль над тем, кем ты становишься.

Отражение как внутренний разлад

Фильм «Улыбающаяся мадам Бёде» Жермен Дюлак — это ранний образец феминистского кино, в котором зеркало не просто предмет интерьера, а выразительный визуальный инструмент. Режиссерка показывает внутренний конфликт главной героини, зажатой между бытовой реальностью и мечтами о другой, более свободной жизни.

«Улыбающаяся мадам Бёде» (реж. Жермен Дюлак, 1923)

«Улыбающаяся мадам Бёде» (реж. Жермен Дюлак, 1923)

В одной из сцен мадам Бёде задумчиво смотрит в зеркало, освещённое мягким рассеянным светом. Её лицо словно теряется в полутени, а само зеркало отражает не столько её облик, сколько ощущение отстранённости. Здесь зеркало — это метафора невозможности выразить свои желания и отделить их от повседневной рутины. Отражение используется не для усиления красоты персонажа, а наоборот — чтобы показать, как её личность как бы растворяется в окружающей среде.

«Улыбающаяся мадам Бёде» (реж. Жермен Дюлак, 1923)

В сцене, где героиня расчёсывает волосы перед зеркалом, камера фиксирует неуверенный и сосредоточенный взгляд. Множественные отражения — с помощью тройного зеркала — создают эффект раздвоенности, визуально подчеркивая её душевный разлад.

Отражение в фильме служит символом двойственности состояния мадам Бёде: снаружи — покорная жена, внутри — женщина, мечтающая о свободе. В каждом взгляде на собственное отражение чувствуется неуверенность и тоска по возможности быть другой — не той, кем её видят, а той, кем она могла бы стать.

Зеркало как свидетель социального падения

Фильм Фридриха Вильгельма Мурнау «Последний человек» показывает историю пожилого портье, потерявшего работу и социальное уважение. Особую роль в фильме играет зеркало — как метафора социального взгляда и самоощущения героя. Оно не просто отражает внешность, но разоблачает иллюзии, вскрывает внутренний кризис и предстаёт местом окончательного самоосознания героя как «последнего человека».

«Последний человек» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924)

С первых кадров фильм подчёркивает, насколько важна для главного героя его униформа. В ней он не просто сотрудник роскошного отеля — он объект уважения и восхищения, как среди гостей, так и в собственном дворе. Именно форма превращает его из простого человека в символ социального успеха, даёт ему чувство уверенности. Однако как только он теряет возможность физически справляться с работой, система безжалостно избавляется от него.

«Последний человек» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924)

«Последний человек» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924)

«Последний человек» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924)

Момент унижения — переход на работу уборщиком в туалете — предстаёт почти как смерть старого Я. Пространство туалета камерное, замкнутое, как гробница или тюремная камера. Именно здесь находится зеркало, в котором герой вынужден ежедневно видеть себя в новом образе. Оно больше не отражает портье с гордой осанкой, а старика в белом халате, потерявшего уважение. Зеркало становится своего рода судьёй, безмолвно фиксирующим внутреннюю катастрофу.

«Последний человек» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924)

Однако на этом история героя не заканчивается: финал фильма резко меняет тональность. Следует ироническое «спасение» — герой неожиданно получает огромное наследство от богатого постояльца и возвращается в тот же отель уже не как униженный уборщик, а как состоятельный гость. Его внешний вид снова меняется: он одет во фрак, снова ухожен, окружён вниманием — но в этот раз всё выглядит почти гротескно, как будто реальность пытается вернуть ему утраченное достоинство, но слишком поздно и слишком театрально.

«Последний человек» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924)

Когда главный герой отлучается в туалет и сталкивается там с новым уборщиком — человеком, который теперь занимает его бывшее место. Он не проявляет ни превосходства, ни раздражения, наоборот — с теплотой и сочувствием даёт тому деньги.

В фильме «Последний человек» зеркало — это не просто предмет быта, а значимый символ, фиксирующий падение, разоблачение и раздвоение личности героя. Оно свидетельствует о том, как социальные роли, одежда и статус могут полностью определять самоощущение человека. Однако финал показывает, что даже восстановленный статус не способен вернуть утраченное достоинство: за отражением в зеркале по-прежнему стоит человек, уже переживший крах и уязвимость.

Отражение как чужой взгляд

В «Ящике Пандоры» зеркало часто появляется в кадре не как аксессуар, а как активная часть визуального языка фильма. Оно связано с образом Лулу, героини, чьё поведение постоянно балансирует между наивностью и осознанной провокацией. Зеркало помогает показать, как она наблюдает за собой, как выстраивает собственный образ — и в то же время, как она становится пленницей чужих взглядов.

«Ящик Пандоры» (реж. Георг Вильгельм Пабст, 1929)

В нескольких эпизодах Лулу задерживается у зеркала, рассматривая себя. Она поправляет волосы, поворачивается к своему отражению, задерживает на нём взгляд. Эти сцены лишены драматизма — они будничны, но повторяются на протяжении всего фильма, подчёркивая постоянную работу героини с собственным образом. Зеркало становится не столько пространством нарциссизма, сколько местом, где она подготавливает себя к реакции окружающих.

Зеркала в «Ящике Пандоры» фиксируют не только Лулу, но и попытки других овладеть её образом. Она отражается не в стекле, а в желаниях других.

«Ящик Пандоры» (реж. Георг Вильгельм Пабст, 1929)

В этом фильме зеркало становится способом подчеркнуть, насколько героиня — это не она сама, а то, что о ней думают, чего от неё ждут. Её отражение — не проявление внутреннего, а постоянно меняющийся внешний образ, оформленный взглядами окружающих. Именно в этом отчуждении и заключается драматизм её персонажа.

Зеркало как граница между мирами

Среди европейского кинематографа первой половины XX века фильм «Орфей» Жана Кокто занимает особое место. Это не просто переосмысленная мифологическая история, но и визуальная поэма о природе искусства, любви, смерти и бессмертия. Одним из главных образов, связывающих все эти темы, становится зеркало. В фильме оно служит не только визуальным мотивом, но и полноценным символическим устройством, позволяющим героям преодолевать границы между жизнью и смертью, реальностью и воображением, сознанием и подсознанием.

«Орфей» (реж. Жан Кокто, 1950)

«Орфей» (реж. Жан Кокто, 1950)

Поэтика зеркала тесно связана с темой поэта и его роли. Орфей — не герой действия, а наблюдатель, одержимый получаемыми по радио фразами, которые он принимает за вдохновение. Его творчество не рождается из жизни — он влечётся к Смерти, стремится за грань. Зеркало в этом контексте — способ взглянуть в бездну, пройти сквозь неё, стать чем-то большим, чем просто человеком.

«Орфей» (реж. Жан Кокто, 1950)

«Орфей» (реж. Жан Кокто, 1950)

В визуальном плане зеркала лишены привычной функции. Они не отражают, а «поглощают». Когда Орфей входит в зеркало, кадр не показывает отражения — вместо этого мы видим его фигуру, растворяющуюся в его поверхности. Эффект съёмки задом наперёд (разбитое стекло «срастается») усиливает мистический эффект, подчёркивая нелинейность времени и иного мира.

«Орфей» (реж. Жан Кокто, 1950)

Сама Смерть в фильме — не абстракция, а женская фигура, одетая в чёрное. Она страдает, любит, нарушает законы, и в итоге — жертвует собой. Именно в сценах взаимодействия Орфея и Смерти зеркало обретает предельную метафорическую нагрузку: они не могут быть вместе в одном мире, но зеркало — единственный путь, где возможна их встреча.

«Орфей» (реж. Жан Кокто, 1950)

«Зеркала — это двери, через которые приходит и уходит Смерть. Не говорите никому об этом. Смерть работает в зеркале, словно пчела в стеклянном улье» [1]

«Орфей» (реж. Жан Кокто, 1950)

«Орфей» (реж. Жан Кокто, 1950)

В финале Орфей возвращается к жизни и Эвридике. Смерть, потерявшая право быть с ним, исчезает. Однако это возвращение — не конец, а только новый виток. Ведь поэт, однажды прошедший сквозь зеркало, уже не может быть прежним. Его взгляд на реальность изменён навсегда: он живёт с осознанием того, что за отражением — мир иной.

Зеркало в «Орфей» — это не отражение внешнего, а вход во внутреннее. Оно открывает доступ к потустороннему, к смерти, но и к истине поэтического вдохновения.

Заключение

Зеркало в кино становится особым экраном — не просто отражающим, а раскрывающим. Через его поверхность персонажи сталкиваются со своими страхами, мечтами, двойниками, с самим фактом чужого взгляда. Это не только визуальный приём, но и способ раскрытия глубоких смыслов, которые невозможно выразить напрямую. Каждый из исследованных фильмов демонстрирует, как по-разному может быть осмыслен один и тот же визуальный мотив — от мифологического до социального, от психологического до экзистенциального.

Исследование показало, что зеркало — это всегда про границу: между внешним и внутренним, между видимым и сокрытым, между реальностью и её образом. Через работу с отражением режиссёры раннего европейского кино открывали новые способы визуального мышления, создавая киноязык, способный не только рассказывать историю, но и говорить о сложном устройстве человеческой души.

Статья «ОРФЕЙ: СОМНАМБУЛИЧЕСКАЯ ПОЭМА» // Интернет-ресурс «Кинотексты» [онлайн]. URL: https://cinetexts.ru/orphee (дата обращения: 16.11.2025).

Статья «Visual Pleasure and Narrative Cinema» // Mulvey L [онлайн]. URL: https://www.asu.edu/courses/fms504/total-readings/mulvey-visualpleasure.pdf (дата обращения: 16.11.2025).

Статья «Der Student von Prag (1913; Ger.; Hanns Heinz Ewers)» // Интернет-ресурс «The Realm of Silence» [онлайн]. URL: https://therealmofsilence.com/2022/11/09/der-student-von-prag-1913/ (дата обращения: 16.11.2025).

Статья «Pandora’s Box (1929)» // Интернет-ресурс «The Movie Screen Scene» [онлайн]. URL: https://themoviescreenscene.wordpress.com/2021/09/08/pandoras-box-1929/ (дата обращения: 16.11.2025).

Статья «The Smiling Madame Beudet (1922) A Silent Film Review» // Интернет-ресурс «Movies Silently» [онлайн]. URL: https://moviessilently.com/2017/03/29/the-smiling-madame-beudet-1922-a-silent-film-review/ (дата обращения: 16.11.2025).

Статья «Der Letzte Mann (The Last Laugh)» // Интернет-ресурс «Senses of Cinema» [онлайн]. URL: https://www.sensesofcinema.com/2004/cteq/der_letzte_mann/ (дата обращения: 16.11.2025).

https://www.youtube.com/watch?v=AzyzhfuHA3I&t=3137s (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=8uju6fnmgZA (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=Dc_eoyI4jKw (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=nPcBN8qDWfs (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=E4VqJS6Uaj4 (дата обращения: 18.11.2025)