ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО СПОРТИВНОГО КОСТЮМА

Введение

Что такое дефицит?

Дефицит — это главный двигатель моей темы. Именно дефицит превратил обычную спортивную одежду в культовый объект.

Что такое дефицит в моем контексте? Это не просто «нехватка товаров». Это системное явление, которое сформировало особую психологию, поведение и визуальную культуру. Спортивный костюм стал его идеальным воплощением.

Дефицит создал колоссальную теневую экономику отношений. Фраза «достать» была ключевой. «Достать» спортивный костюм — означало не купить его, а применить связи, обменять услугу на услугу, найти «нужного человека». Социальный лифт работал не через карьерный рост, а через доступ к дефициту. Человек, который мог «достать», был невероятно ценен в своих социальных кругах.

Принцип был: «Сначала возьми, потом разберешься». Если в магазин «выкидывали» партию костюмов, это вызывало ажиотаж, сравнимый c природным катаклизмом. Вещь, купленная с рук или полученная по блату, окружалась особым пиететом. Ее берегли, холили и лелеяли. Надеть новый импортный костюм просто «на улицу» — это был уже акент статуса, демонстрация: «Я могу его так носить, потому что смогу достать и другой».

В обществе, где прилавки были пусты, а выбор — мифом, сформировалась четкая визуальная табель о рангах для товаров. - Низший уровень: Отечественные товары широкого потребления (простыни, полотенца, базовая одежда). Часто низкого качества, невыразительного дизайна. -Средний уровень: Качественные советские товары («Олимпийка», некоторые продукты питания). Дефицит, но достижимый для «простого смертного» при большом упорстве и везении. -Высший уровень: Импортные товары (jeans, обувь, электроника, спортивные костюмы Adidas/Puma). Это была валюта в материальной форме. Они были не просто вещами, а физическим воплощением мечты о «другой жизни» — жизни за «железным занавесом».

Иконография

Социальная навигация

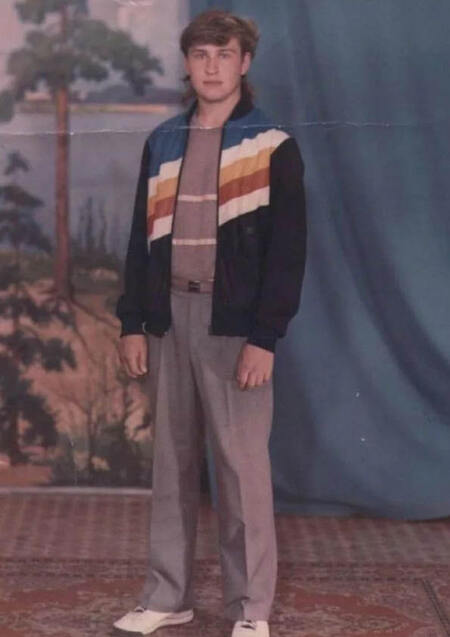

Социальная навигация по спортивному костюму в СССР В обществе тотального дефицита спортивный костюм стал точным индикатором социального положения. По его виду можно было безошибочно определить статус, связи и возможности человека. Ключевые маркеры для навигации: Импортные марки (Adidas, Puma) — высший статус. Владелец либо имеет выход за границу, либо обладает серьезными связями. Такой костюм носили фарцовщики, номенклатура, успешные артисты.

Советская «олимпийка» — узаконенный престиж. Показывал принадлежность к системе — спортсмены, партийная молодежь, те, кто мог получить дефицит через официальные каналы.Обычный советский костюм — отсутствие статуса. Массовый продукт для тех, кто не имел доступа к дефициту. Его носили как практичную одежду для дома или спорта. Контекст ношения говорил не меньше бренда: Костюм, надетый «просто так» на прогулку или в гости, был демонстрацией возможностей — владелец подчеркивал, что может позволить себе носить дефицит как повседневную вещь. Тот же костюм, но в спортзале или на даче, терял статусную функцию и становился просто рабочей одеждой.

Таким образом, спортивный костюм работал как социальный код — система опознавания «свой-чужой». В условиях, где нельзя было открыто демонстрировать неравенство, он стал красноречивым безмолвным языком, по которому советские люди считывали положение друг друга в негласной общественной иерархии.

Механика дефицита: Почему костюм было не достать?

1. Плановая экономика: Государство выпускало ограниченное количество «модных» и качественных вещей. Промышленность не успевала за запросами населения. Выпускались миллионы простых, дешевых костюмов, но желанный импорт или качественная советская «олимпийка» были в огромном дефиците.

2. Приоритеты государства: Качественные костюмы в первую очередь шли на обеспечение сборных команд, спортивных обществ («Динамо», «ЦСКА») и номенклатуры через систему «закрытых распределителей» (спецмагазины, спецбуфеты). Простому человеку туда доступ был закрыт.

3. "Железный занавес»: Импортные бренды (Adidas, Puma) были огромной редкостью. Они завозились в мизерных количествах, часто как товар для иностранцев или в рамках международных мероприятий (как та же Олимпиада-80).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Судьба советского спортивного костюма представляет собой удивительный культурный парадокс. Возникнув как атрибут государственной пропаганды здорового образа жизни, он постепенно преобразился в сложный социальный маркер. Этот предмет гардероба сумел стать немым свидетелем глубинных процессов, происходивших в недрах советского общества на закате его существования. В условиях формального равенства именно спортивный костюм неожиданно стал выразителем скрытых механизмов социального расслоения.

Его внешний вид— наличие импортных логотипов, качество ткани, даже манера ношения — складывались в особую систему опознавательных знаков. Через эти визуальные коды происходило молчаливое определение статуса человека, его возможностей и связей в условиях дефицитной экономики.

Особую значимость этому феномену придавало его двойственное положение. С одной стороны — он оставался санкционированным элементом официальной культуры, с другой — превратился в инструмент тонкой социальной навигации. В обществе, где открытое проявление неравенства осуждалось, именно через такие предметы проявлялись реальные границы между разными социальными группами. Феномен советского спортивного костюма демонстрирует, как в пространстве повседневности рождаются уникальные культурные коды.

Изучая его историю, мы понимаем, что именно через такие, казалось бы, обыденные предметы наиболее ярко проявляются неофициальные ценности и скрытые социальные механизмы эпохи. Эта вещь стала своеобразным языком, на котором советские люди рассказывали истории о своих возможностях, мечтах и реальном положении в сложной структуре позднесоветского общества.

Завершая это визуальное исследование, хочется подчеркнуть: советский спортивный костюм стал настоящим культурным артефактом, в котором отразилась целая эпоха со своими противоречиями. Он наглядно демонстрировал разрыв между официальной пропагандой и реальной жизнью людей. Через историю этого предмета мы видим, как в условиях тотального дефицита рождались уникальные формы самовыражения и социальной идентификации. Спортивный костюм превратился в безмолвный, но красноречивый документ своего времени, рассказывающий о мечтах, возможностях и социальных границах позднего CCCP. Его наследие продолжает жить не только в ностальгических воспоминаниях, но и в современных интерпретациях, доказывая, что настоящие символы эпохи не исчезают бесследно.

РУБРИКАТОР

1. Введение 2. Иконография официального образа 3. Социальная навигация 4. Тотальный дефицит 5. Заключение 6. Список литературы