Символизм роботов в японской анимации во второй половине 20 века

Концепция

На сегодняшний день в анимационной индустрии существуют определенные каноны изображения роботов. Чаще всего когда мы представляем нечто подобное в современных проектах на ум приходят максимально приближенные к людям андроиды, восставшие против их создателей, либо киборги, имеющие только частично заменные части тела на электронные компоненты. Когда дело касается роботов и механизмов обычно все упирается в противостояние людей и машин, столкновение двух цивилизаций.

Символизм роботов и механизмов изменился радикально с начала промышленной революции, когда машинное производство заменило ручной труд. В начале они были простым инструментом для упрощения работы людей на заводах и фабриках, однако сейчас в медиа можно все чаще и чаще увидеть именно их очеловеченные образы. Люди стремятся дать роботам частичку самосознания, максимально приблизив их к чему-то живому, способному познавать мир.

Роботы (2005 г.)

В связи с этим можно задать справедливый вопрос: почему при изображении роботов мы стремимся максимально приблизить их поведение к нашему? Возможно, ответом на это будет то, что проблемы нашего индустриального общества можно напрямую визуализировать, используя машины и механизмы в качестве аналогии, в результате чего посыл делается менее очевидным, но все же, заставляющим задуматься над существующими мировыми и общечеловеческими проблемами.

Достаточно важным, по моему мнению, является анализ трансформации образа роботов. Именно это позволяет проследить, как изменения в настроениях общества влияют на мультипликацию. Большинство анимационных проектов содержат в себе завуалированную авторскую точку зрения на определенные аспекты нашей жизни, а иногда и на мир в целом, даже если это является неким полетом фантазии, отходящим от привычного порядка вещей.

В данном визуальном исследовании мне хотелось бы рассмотреть образ роботов и их символизм в японском кинематографе второй половины двадцатого века. Я убеждена, что существует прямая взаимосвязь между Японией, восстанавливающейся после последствий Второй Мировой войны, и изображением роботов и механизмов в их кинематографе. Это может многое рассказать нам о том, каким именно образом люди справлялись с пережитыми трагедиями и ужасами и как их технический прогресс отражался в медиапространстве.

Мобильный воин Гандам Зета / Kidou Senshi Zeta Gundam (1985–1986 гг.)

Целью данного визуального исследования является изучение того, как дизайн роботов и машин отражал настроения в японском обществе и их непосредственное отношение к электронике. А также то, какие идеи продвигались режиссерами анимации. Более того, мне интересно, как связано очеловечивание машин и прогресс развития робототехники.

Визуальное исследование поделено на три части: 1. Робот — защитник и миротворец 2. Роботы и космическая война 3. Заключение

Именно такая структура позволила мне подойти к исследованию анимационных образов с разных сторон и выявить, какие события в Японии и в Мировом сообществе повлияли на постепенные изменения в канонных образах роботов. Принцип отбора материала заключался в анализе тех анимационных проектов, которые наилучшим образом отражают представленные мной идеи, имеют культовое значение, а также являются основоположниками такого анимационного жанра как «меха» («роботто аниме»).

Робот — защитник и миротворец

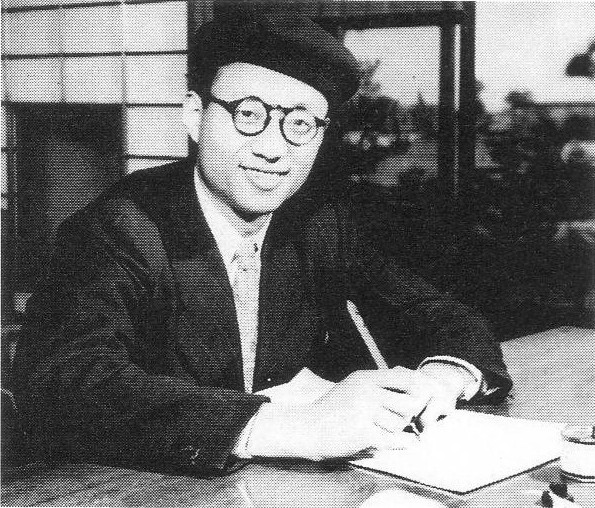

Осаму Тэдзука (1928–1968 гг.)

Своим долгом я считаю начать визуальное исследование с основателя аниме как жанра в японской мультипликационной индустрии. Им является Осаму Тэдзука — талантливый мультипликатор и мангака, известный такими произведениями как: «Император джунглей», «Дороро», «Метрополис» и многие другие.

Однако самым, пожалуй, значимым его произведением является «Астробой», выпущенный сначала в виде манги, а затем адаптированный в полноценный мультсериал в 1963 году.

Именно этот мультсериал стал известен не только у себя на родине в Японии, но и по всему миру. Персонаж «Астробой», также известный как «Могучий Атом» узнается по всему миру. Но какова же причина этому? (Слева: марки с изображением Осаму Тэдзука и его персонажей)

Обложки к манге «Могучий Атом» («Астробой») Осаму Тэдзука, 1952–1968 гг.

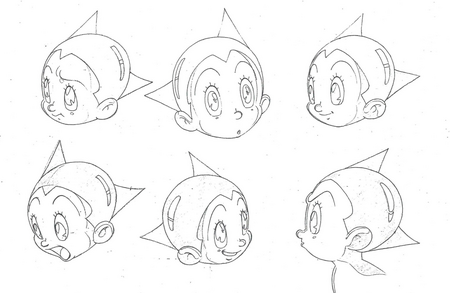

Дизайн Атома (Астробоя) в разных адаптациях

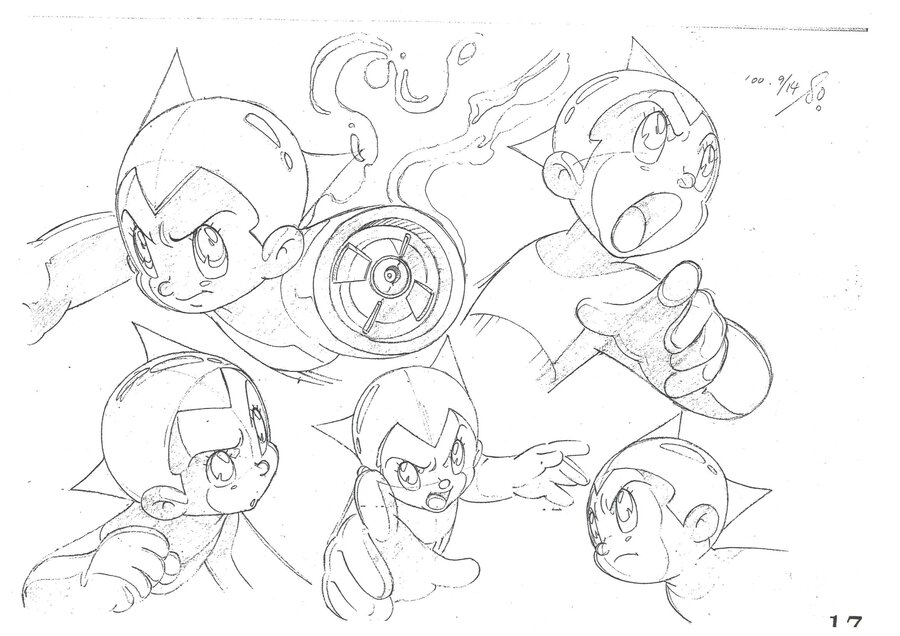

Мы видим, что даже на протяжении десятилетий в разных адаптациях, Атом не претерпевал больших изменений в своем дизайне. Возможно, потому, что персонаж имеет лаконичный, но при этом запоминающийся дизайн.

Известно, что Осаму Тэдзука вдохновлялся ранними работами Уолта Диснея для создания образа роботизированного мальчика. Поэтому этот образ кажется нам знакомым, однако при этом ярко выделяет стиль самого мангаки.

Дизайн Атома максимально очеловечен. Черты его персонажа округлые, сглаженные, отражают его миролюбивость. Большие глаза с длинными ресницами подчеркивают образ веселого мальчика. Доброта является его главной чертой, а готовность защищать близких не знает границ.

Единственные острые углы присутствуют только в дизайне волос Атома, но даже они не выглядят инородно, а дополняют его силуэт.

Концепты дизайна Атома (Астробоя)

Кадры из мультсериала «Астробой» (鉄腕アトム, Тэцуван Атому, «Могучий Атом») 1963 г. / «Новый Могучий Атом» (新・鉄腕アトム, Син Тэцуван Атому) 1980 г.

Что касается самой анимации, то в самой первой адаптации она была черно-белой, порой, с минимальным количеством кадров. Осаму Тэдзуке пришлось перерисовывать целые фрагменты своей манги, чтобы мультсериал выглядел цельно. Более того, ему пришлось даже дописывать вручную сюжет многих серий, чтобы закончить мультсериал.

В 80-е годы выходит небольшое переиздание, где анимация становится цветной, более проработанной. Сюжеты, раскрываемые в этой адаптации становятся более мрачными, однако главная тема «роботов с добрым сердцем» сохраняется.

Кадры из мультсериала «Астробой» (鉄腕アトム, Тэцуван Атому, «Могучий Атом») 1963 г.

Символизм роботизированного мальчика Атома заключается в его протесте против жесткости. Именно он отражает последствия Второй Мировой войны для Японии, страхи и надежды ее жителей. Что уж тут говорить, когда сами имена главных героев: Атом, Кобальт, Уран, Титан — своеобразный протест против атомной войны.

К сожалению, этот посыл был утерян, когда имена персонажей были адаптированы в переводе, потеряв свою значимость. Вот почему Атом за пределами Японии известен именно как «Астробой».

«В этом смысле художники, изображающие роботов, своими работами ставят под сомнение наше восприятие науки и техники, а также их влияние на общество, изображая роботов в типичных человеческих аналогиях и ситуациях.» Фьяметта Гедини, Массимо Бергамаско «Роботизированные создания: Антропоморфизм и взаимодействие в современном искусстве»

Таким образом, Атом является миротворцем, который защищает Землю, вместо того чтобы ее уничтожать. Порой робот-мальчик поступает человечнее, чем сами люди.

Посыл «Астробоя» заключается в демонстрации того, что атомная энергия может и должна использоваться во благо, а не ради разрушения всего живого на планете. В конце оригинального мультсериала 60-х годов Атом даже жертвует собой, пытаясь спасти родную планету.

Кадры из мультсериала «Астробой» (鉄腕アトム, Тэцуван Атому, «Могучий Атом») 1963 г.

Вообще космическая тематика находит свое отражение в «Астробое», однако не является центральной. Фокус направлен именно на восстановление Японии после войны и последствий атомной бомбардировки.

Сам Атом даже говорит: «Я все еще верю, что однажды все роботы станут друзьями и больше никогда не будут драться друг с другом». Это лишь лишний раз подтверждает, насколько значимым является образ роботизированного мальчика для всей японской культуры.

Кадры с летающим Атомом

Роботы и космическая война

Следующая тема связана непосредственно с исследованием космоса. Во второй половине двадцатого века люди сооружали спутники и ракеты для того чтобы узнать, что же скрывается за пределами атмосферы Земли.

Отражение восхищения перед космическим пространством находит свое место в медиа. Особенно это связано с возможным существованием других внеземных форм жизни. Сюжеты часто включают в себя контакт с инопланетными расами, часто стремящимися захватить нашу планету.

Гиперпространственная крепость Макросс» (超時空要塞マクロス Тё: Дзику: Ёсай Макуросу) 1982 г.

Япония же к тому моменту является одной из самых развитых стран благодаря экономическому чуду. Настроения в обществе меняются, а тема электроники и робототехники, особенно в космическом пространстве становится одной из самых популярных.

Одним из самых известных продюсеров анимации и великих дизайнеров жанра «меха», о котором упоминалось ранее, является Кавамори Сёдзи.

Он является пионером процесса трансформации механизмов в разные боевые режимы. По сравнению с «Астробоем», в котором дизайн Атома ограничивался только парой роботизированных элементов, детали дизайнов Кавамори Сёдзи проработаны до мельчайших подробностей. (Слева: Кавамори Сёдзи)

Кадры из Гиперпространственная крепость Макросс» (超時空要塞マクロス Тё: Дзику: Ёсай Макуросу) 1982 г.

Одной из знаменитых франшиз, в создании которой он принимал участие становится «Гиперпространственная крепость Макросс» выпущенная в 1982 году.

Сюжет повествует о противостоянии людей и инопланетной расы, которые всю жизнь провели в сражениях и не имеют ни малейшего понятия о любви, чувствах и культуре.

Кадры из Гиперпространственная крепость Макросс» (超時空要塞マクロス Тё: Дзику: Ёсай Макуросу) 1982 г.

В данном фильме роботы несут чисто механическую функцию, являясь одновременно транспортной и боевой единицей, которой способен управлять человек.

Думаю, что это своеобразный символ перехода Японии к техническому прогрессу, символ изменения настроения в обществе. Хотя тема противостояния, войны, все еще является значимой.

Кадры из Гиперпространственная крепость Макросс» (超時空要塞マクロス Тё: Дзику: Ёсай Макуросу) 1982 г.

Образы роботов сочетают в себе как настоящие составные части, так и что-то более фэнтезийное, придающее их образу более запоминающийся силуэт.

Видна и потрясающая проработка деталей космических и летательных аппаратов. Ракурсы подобраны специально, чтобы продемонстрировать нашу ничтожность в сравнении с бескрайним космосом. При просмотре создается четкое ощущение масштабности действий, ведь война идет за выживание всего человечества.

Что касается трансформации, то роботы способны переходить в разные режимы, в том числе трансформироваться в человекоподобные структуры. Такой прием в дальнейшем будет очень много использоваться в жанре «меха».

В самом Макроссе этот робот называется VF-1 «Валькирия» и имеет целых три режима: режим истребителя, режим Battroid (трансформация в гуманоидного робота) и Режим GERWALK (промежуточный режим, где у робота появляются две конечности для ходьбы).

Игрушечная модель «Валькирия» от Yamato Toys

Кадры из Гиперпространственная крепость Макросс» (超時空要塞マクロス Тё: Дзику: Ёсай Макуросу) 1982 г.

Трансформация — это есть увлеченность роботами и техникой, возможностями, которые они возымеют для всего человечества в будущем.

Что касается символизма и главного посыла Макросса — это объединение двух цивилизаций именно благодаря простым общечеловеческим ценностям. Песня одной из главных героинь настолько воодушевляет инопланетян, что они даже восстают против своего главнокомандующего и помогают людям в финальной битве против него.

Борьба за мир, за близких людей и за свои идеалы находят отражение в «Гиперпространственной крепости Макросс». А позже это произведение станет прототипом другой франшизе, которая является одной из самых знаменитых, посвященных трансформирующимся роботам.

Кадры из мультсериала The Transformers (Первое поколение), 1984–1987 гг.

Продолжая исследовать тему космоса и роботов, нельзя не упомянуть пожалуй самую популярную франшизу, о которой наслышаны практически все — Трансформеры. На данный момент существует множество контента, связанного с ним, однако мне хотелось бы поговорить о самой первой мультипликационной адаптации, вышедшей в далеких восьмидесятых.

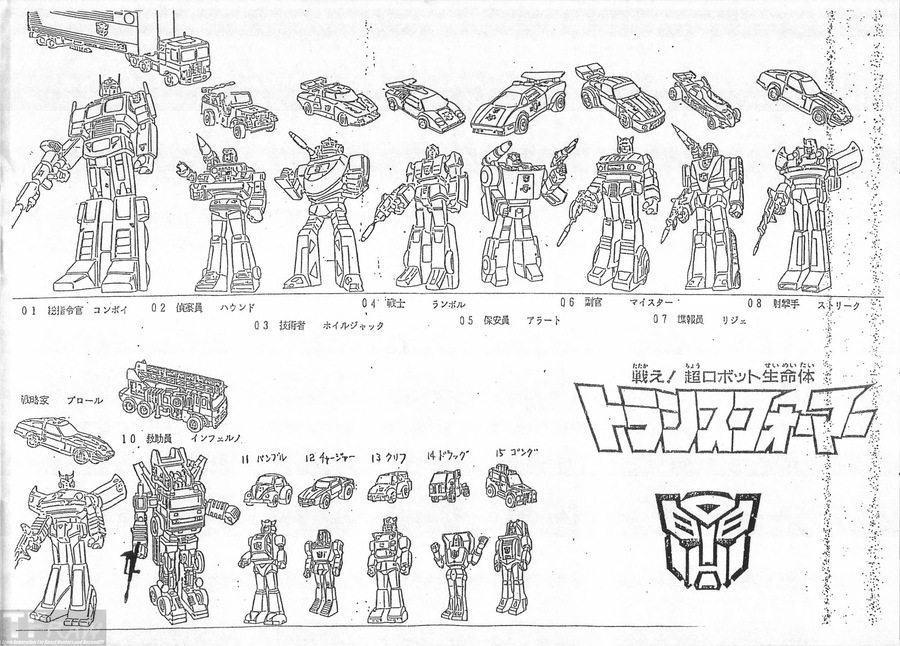

Началось все с игрушек, которые в первоначальном виде мало чем напоминают трансформеров, однако именно благодаря им и концептам с роботами, способными переходить из одного боевого режима в другой, созданными все тем же Кавамори Сёдзи, была создана линейка трансформеров.

На их основе объединившиеся компании Hasbro и Takara выпустили мультсериал, который породил огромную и необъятную франшизу.

(Слева: модель игрушки «Микромэн» от Takara Tomy)

Игрушки первого поколения трансформеров, дата выпуска: 1984–1992 гг.

Оптимус Прайм в полнометражном фильме «Трансформеры», 1986 г./ игрушка Оптимуса Прайма

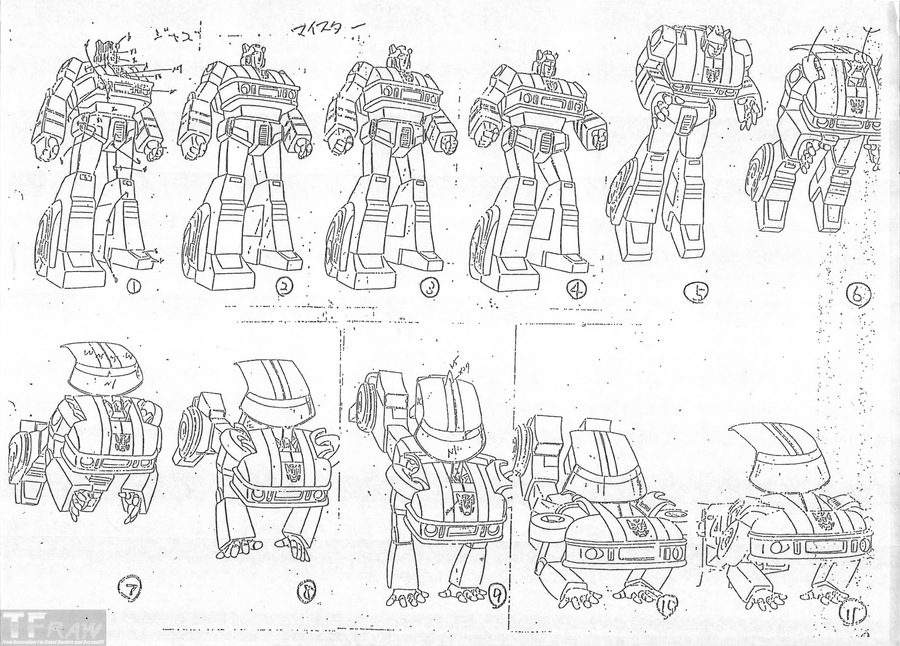

В отличие от предыдущих изображений роботов, которые мы видели ранее, главная их особенность — трансформация доведена до абсолюта. Каждая деталь в их дизайне имеет смысл, а механические части вроде крыльев или колес умело вплетены в антропоморфные образы.

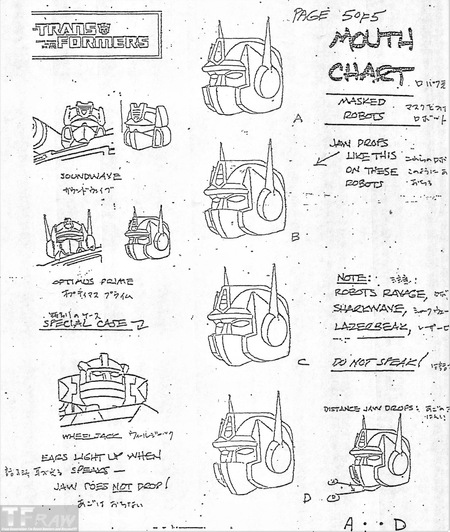

Концепты дизайна персонажей в The Transformers (Первое поколение), 1984–1987 гг.

Трансформации персонажей в данном мультсериале в различного вида транспорт — это его главная отличительная особенность.

Трансформеры представлены нам инопланетной расой, планета которых была разрушена в результате гражданской войны. Они вынуждены обосноваться на Земле и продолжать борьбу между своими фракциями: миролюбивыми автоботами (кибертронами в оригинале) и враждебными десептиконами (дестронами). Названия в обеих версиях говорят сами за себя.

Трансформация Менасора The Transformers (Первое поколение), 1984–1987 гг.

Дизайн трансформеров имеет свои уникальные особенности. Это схожесть их форм между собой, что подчёркивает их принадлежность к одному народу, но тем не менее, небольшие детали, которые позволяют выделять главных персонажей среди второстепенных.

Массивные конечности, сегментированные тела, детали от транспортных конструкций, оружие: пушки и ракеты — это те детали, которые в дальнейшем будущем будут использоваться при изображении боевых роботов-гигантов.

Слева: Концепты дизайна головы-шлема Оптимуса Прайма.

Автоботы в The Transformers (Первое поколение), 1984–1987 гг.

Особенно видны различия между миролюбивыми автоботами и десептиконами, в частности, благодаря разному цвету глаз (у первых он голубой, у вторых —красный), а также благодаря отличительным знакам на корпусах, которые подчеркивают их принадлежность к одной из фракций.

Десептиконы в The Transformers (Первое поколение), 1984–1987 гг.

Важной деталью в символических образах трансформеров является именно то, что они искусственно созданная, но обрекшая самосознание раса, восставшая против своих создателей. В современном медиа эта тема является одной из самых популярных.

Более того, трансформеры продолжают тему космической войны, ведь далее события мультсериала переносят нас обратно в космос, на их родную планету — Кибертрон. Именно трансформеры прочно закрепляют тему экшена, военных сражений, новых технологий и трансформаций в жанре «меха».

Мегатрон из мультсериала The Transformers (Первое поколение), 1984–1987 гг.

Вывод

В результате данного исследования можно сделать вывод о том, что образ роботов в Японском кинематографе претерпевал различные изменения в связи с восстановлением после ужасной трагедии Хиросимы и Нагасаки. В начале 50-х воспоминания были свежи, потому даже такой лаконичный и простой образ робота-мальчика Атома несет в себе столько смысла и противостояния против жесткости. А уже в 80-е появляются новые тенденции, развиваются новые технологии, а образы становятся более громоздкими и иногда даже пафосными.

Именно благодаря японской анимации возникает само понятие «боевой робот», а за ним уже прочно закрепляются темы войн и сражений. Именно тема войны становится центральной и прочно оседает в нашем сознании, даже когда речь идет о миролюбивых роботах.

«Робот — это своего рода зеркало, отражающее человечество, и, создавая интеллектуальных роботов, мы можем открыть новые возможности для размышлений о том, что значит быть человеком».

Хироши Исигуро «Являются ли роботы отражением нас самих?»

Медиа, преобразующее проблемы человечества, в более упрощенные для понимания формы имеет огромное влияние на нашу культуру, помогает лучше прочувствовать то, что мы на себе ни разу не испытывали, но все же смогли этим проникнуться.

Это относится не только к роботам или механизмам, отношение к котором у людей, думаю, всегда было не до конца однозначным, но и практически ко всем аспектам нашей деятельности. Вопрос заключается лишь в том, как умело отобразить события прошлого, настоящего и возможного будущего так, чтобы они резонировали с теми, кто впервые столкнулся с чужим опытом?

Хироши Исигуро «Являются ли роботы отражением нас самих?» https://artsandculture.google.com/story/8wURlGQiWzL0Jw (дата обращения 05.05.2025)

Fiammetta Ghedini, Massimo Bergamasco «Robotic creatures: Anthropomorphism and interaction in contemporary art» https://www.researchgate.net/publication/301899556_Robotic_creatures_Anthropomorphism_and_interaction_in_contemporary_art (дата обращения 29.04.2025)

Paul Davidson «Astroboy: An Anime Legend» https://web.archive.org/web/20120326063758/http://uk.movies.ign.com/articles/316/316850p1.html (дата обращения: 01.05.2025)

Derek Johnson «Media Franchising: Creative License and Collaboration in the Culture Industries» https://books.google.ru/books?id=EhVUXa89o8YC&q=transformers+animated+by+toei&pg=PA178&redir_esc=y#v=snippet& q=transformers%20animated%20by%20toei& f=false (дата обращения: 04.05.2025)

Kylie Knott «He created Macross and designed Transformers toys: Japanese anime legend Shoji Kawamori» https://www.scmp.com/lifestyle/arts-culture/article/2187735/he-created-macross-and-designed-transformers-toys-japanese (дата обращения: 04.05.2025)