Дети в английской портретной живописи XVIII века: символика и статус семьи

Рубрикатор:

1. Концепция 2. Эволюция детского образа: путь к XVIII веку 3. Методы исследования 4. Материалы и техника детских портретов XVIII века 5. Сравнительный анализ работ разных художников 6. Анализ детских портретов того времени 7. Вывод

Концепция

Детские портреты в Англии XVIII столетия отражали и индивидуальность маленького человека, и его статус в определённом социуме. Такие мастера, как Томас Гейнсборо и Джошуа Рейнольдс, для передачи скрытого смысла сюжета прибегали к деталям: одежде, игрушкам, домашним животным, обстановке. Шёлковые одежды, изящные позы, аксессуары и декорации демонстрировали не только богатство родителей, но и их воспитанные вкусы, и даже определённые культурные ценности. Таким образом, в этом произведении искусства малыш становится одновременно и предметом гордости за социальный статус, и героем живописного сюжета.

«The Age of Innocence» (1788 г.) Джошуа Рейнольдс

«Lady Caroline Howard» (1778 г.) Джошуа Рейнольдс

Это визуальное исследование посвящено анализу портретного жанра XVIII века в Англии, с изображением детей. Портреты детей в этот период были не просто декоративными изображениями: они выполняли социальную, культурную и эстетическую функцию. Основная цель исследования — проанализировать, как, через художественные приемы и детали, художники передавали через портреты идеи статуса семьи, воспитания, морали и представления о детстве в обществе Англии XVIII века.

Основное внимание здесь уделяется творческим особенностям жанра: мягкому свету, пастельной палитре, позам, выражениям лиц и мельчайшим деталям интерьера. Именно эти детали позволяют сочетать натуралистическое изображение ребёнка с его идеализацией, создавая тем самым гармоничный и полный эстетики образ. Анализ таких работ, к примеру портретов Гейнсборо («Дети мистера и миссис Глисон») и Рейнольдса, позволяет проследить тенденции изображения детства в английском искусстве XVIII века и понять, на какие аспекты детства и семейного положения художники обращали внимание.

«The Cottage Girl» (1785 г.) Томас Гейнсборо

«The Painter’s Daughters Chasing a Butterfly» (1756 г.) Томас Гейнсборо

В итоге, исследование отвечает на главный вопрос, показывая, что детские портреты в английской портретной живописи XVIII века — это многоуровневые визуальные тексты, отражающие социальные нормы, культурные ценности и эстетические взгляды времени. Изучение детских портретов позволяет понять, как английское общество видело детство, воспитание и роль искусства в создании имиджа человека с ранних лет.

Также, интересно, что в английской живописи XVIII века детский портрет стал самостоятельным, отдельным жанром, тогда как ранее дети чаще изображались вместе с родителями.

Эволюция детского образа: путь к XVIII веку

До Нового времени дети в живописи фактически не существовали как самостоятельные образы.

«Santa Trinita Maestà» (1288–1292 гг.)

В периоды Средневековья и раннего Ренессанса художники не стремились к реалистичному изображению детства. Например, младенец Иисус часто представал как уменьшенная версия взрослого, а дети из знатных семей позировали для портретов в тех же строгих и чопорных позах, что и их родители. Детский возраст рассматривался как недолгий и не имеющий особой значимости период жизни, акцент делался исключительно на будущем статусе индивида.

Ситуация начинает преобразовываться в XVI–XVII веках. В странах Северной Европы появляются первые попытки отобразить ребёнка как самостоятельную личность, с присущими ему мягкими чертами лица, играми и элементами повседневной жизни.

«Портрет Эдварда VI ребёнком», Ганс Гольбейн Младший, 1539

На картине Гольбейна, изображающей Эдуарда VI, юный престолонаследник представлен в роскошном парадном одеянии. Его лицо выражает серьёзность, а поза напоминает взрослого монарха, что акцентирует его высокое положение и предопределённую судьбу. В этом произведении ребенок скорее олицетворяет собой династию и могущество, нежели является отдельной, индивидуальной фигурой, (детство как статус).

Подлинный детский портрет сформировался лишь в XVIII веке — в эпоху расцвета чувствительности, сентиментализма и нового отношения к семейным ценностям. В обществе активно обсуждались вопросы воспитания, эмоциональной близости и значимости раннего возраста ребенка. Детство обрело статус ценности, требующей сохранения и увековечивания.

Методы исследования

В рамках исследования мы будем проводить визуальный анализ портретов детей, обращая внимание на свет, цвет, позы и детали интерьера. Одновременно будет проведён сравнительный анализ работ разных художников, чтобы выявить особенности их подхода к изображению детей. Особое внимание уделяется символике одежды, аксессуаров и предметов, которые помогают понять социальный статус семьи и культурные ценности эпохи. Так же изучим технику работы над портретами художников того времени.

Материалы и техника детских портретов XVIII века

В XVIII столетии британские живописцы, создавая детские портреты, опирались на традиционные для той эпохи материалы и художественные приемы, позволявшие выразить одновременно живость, трогательность и индивидуальность юной модели.

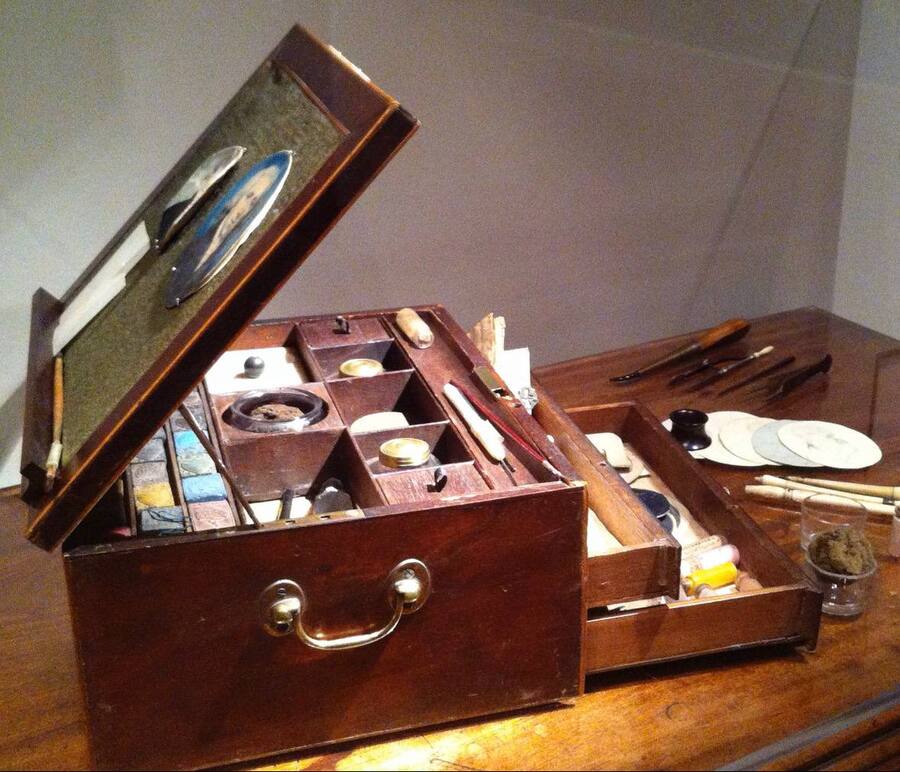

Мастерская и рабочие ящики художников того времени

Основным ресурсом оставалась масляная живопись, наносимая на предварительно подготовленный льняной холст. Холст предварительно грунтовали, как правило, с применением гессо, для обеспечения равномерного нанесения краски и ее долговечности. Художники использовали естественные пигменты — охру, умбру, кадмий красный для воспроизведения оттенков кожи и волос, лазурит для тканей и свинцовые белила для световых акцентов и бликов. Пигменты зачастую смешивались с льняным маслом, а иногда и с добавлением смол или воска для достижения желаемой плотности и деликатного глянца поверхности.

Особое значение придавалось тщательной проработке объемов, особенно в изображении детской кожи, глаз и щек. Для этого применялся метод нанесения полупрозрачных слоев краски, так называемое «лессирование», создающее ощущение глубины тона и мягкости переходов цвета. Акценты, такие как блики в глазах или на деталях одежды, наносились почти сухой кистью, что помогало подчеркнуть выразительность, избегая излишней детализации. Фон обычно оставался нейтральным или слегка размытым, акцентируя внимание на ребенке и его внутреннем мире.

XVIII столетие нередко называют эпохой «сияющих картин».

Примерно к середине XVIII века произошла эволюция в составе масляных красок: масла стали очищенными, появились стойкие полупрозрачные пигменты. Художники активно использовали технику лессировки для достижения эффекта светопередачи на тканях и коже.

Именно по этой причине детские портреты того времени кажутся нежными, легкими и почти пастельными. Важно понимать, что это не стилистическая особенность, а результат технических изменений в живописи, которой и пользовались художники.

Детали обстановки, одежды и игрушек прорабатывались тонкой кистью для передачи текстуры материалов и объема предметов, иногда для предварительной проработки композиции использовались пастельные эскизы или карандаш. Такой подход позволял не только создавать проникновенные и личные образы, но и отражать эстетические идеалы XVIII века, где детство воспринималось как символ невинности, мягкости и естественности, а не просто как признак социального статуса. Применяемые материалы и техники в совокупности способствовали созданию портретов, сохраняющих свою живость и выразительность даже спустя века. Таким образом, мы понимаем что работа над детскими портретами была во многом схожа с работой над взрослыми портретами того времени, но в то же время художники работали намного деликатнее и аккуратнее.

Сравнительный анализ портретов детей различных художников XVIII века

Наиболее выдающиеся художники детских портретов Англии XVIII века:

Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Джордж Ромни

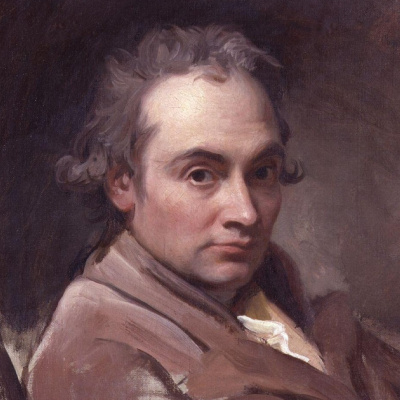

Сэр Джошуа Рейнольдс (16 июля 1723 — 23 февраля 1792) — первый президент Королевской академии, обрел славу благодаря своим неповторимым детским портретам. В них он гармонично объединял академическую строгость, психологическую глубину и идеализированное представление о детской чистоте.

Концепция детского портрета: Рейнольдс видел в портретах детей не просто фиксацию внешнего облика, а средство выражения их индивидуальности, темперамента и невинности. Он часто прибегал к парадному стилю: ребенок представал в продуманной позе, с символическими предметами, подчеркивающими его семейный статус и положение в обществе. Вместе с тем вводил — легкие жесты, игру с предметами, очаровательные улыбки, чтобы избежать излишней статичности.

Художественная техника: Многослойность: (Рейнольдс использовал технику многослойного письма, нанося тонкий грунт, а затем — полупрозрачные слои краски для достижения мягкого свечения и насыщенности цвета)

Пигменты: (он применял традиционные пигменты XVIII века, такие как свинцово-оловянная желтая, киноварь, ультрамарин и кармминовые лаки, иногда смешивая их со смолой и воском для достижения особого блеска.)

Кисти: (работе использовались как тонкие кисти для прорисовки деталей лица и рук, так и широкие — для фона и одежды.)

Светотень: (Рейнольдс мастерски использовал мягкую моделировку лица и рук, создавая иллюзию «живого объема».)

Позирование: Дети позировали сидя или стоя на подставках, иногда с игрушками или животными, при этом Рейнольдс следил за удобством позы и естественностью выражения лица.

Финальная обработка: Наносились тонкие слои, корректировалась светотень и детали одежды, глаз и губ. и тд.

Томас Гейнсборо (14 мая 1727 — 2 августа 1788) — выдающийся английский живописец XVIII века, оставил неизгладимый след в искусстве благодаря своим портретам и пейзажам. В его детских портретах органично сочетаются реалистичность, воздушность мазка и общая гармоничная атмосфера.

Изображение детей: У Гейнсборо изображение отличалась стремлением к фиксации подлинных эмоций, уникальности и энергии юной модели. Зачастую он помещал детей в окружение пейзажей или в привычные домашние условия. В противовес официальному и торжественному стилю Рейнольдса, Гейнсборо выбирал живые позы и непринужденные выражения лиц. Он часто прибегал к созданию «фантазийных картин», где дети представали в идеализированных ситуациях, а игра или какое-либо занятие ребенка становилось ключевым элементом композиции.

Живописная техника: Характерной чертой Гейнсборо был свободный мазок: легкие, плавные прикосновения кисти, особенно в изображении фона, одежды и волос, создавали ощущение легкости и движения. В палитре, как и у Рейнольдса, присутствовали свинцово-оловянная желтая, киноварь, ультрамарин и карминовые лаки, но Гейнсборо применял их в более прозрачных и «размытых» слоях. Так же присутствовала техника многослойности (начинал с тонкого подмалевка, а затем наносил несколько полупрозрачных слоев, что позволяло сохранить чистоту и глубину цвета) (лессирование).

Особенности: Гейнсборо сочетал семейные портреты и пейзаж, создавая естественные и живые композиции. Его техника мазка и прозрачные слои пигментов позволяли создавать воздушность и легкость (было необычно для портретной живописи того времени). Так же, дети на его портретах часто изображались играющими или вовлечёнными в действия, а не статично сидящими, что делало его работы более эмоционально насыщеными.

Джордж Ромни (26 ноября 1734 — 15 ноября 1802). Был мастером интеллигентного и «сдержанного» портрета, так же известен своими семейными портретами. В детских изображениях он показывал структуру семьи и социальное положение детей. Детали окружения и тщательно подобранные аксессуары служили для раскрытия индивидуальности каждого ребенка.

Живописная манера Ромни: Художник часто рисовал детские группы, уделяя особое внимание их взаимодействию (взгляды, позы, движения рук и ног) формируя своего рода спектакль — выразительную сцену. Мастер избегал приукрашивания внешности, от лица до фигуры, отдавая предпочтение точности в анатомических деталях и соблюдению пропорций, так же не приукрашивал семейные взаимоотношения внутри семьи, которую изображал. Компоновка картин была всегда тщательно выверена (расположение детей на холсте направляет взгляд зрителя, создавая впечатление одушевлённой картины).

Техника: Художник отдавал предпочтение масляной живописи на холсте, применяя многослойную технику предварительного рисунка, что обеспечивало высокую детализацию в передаче фактуры кожи, материи и объектов. В изображении одежды и аксессуаров особое значение придавалось текстурным и. рельефным особенностям тканей, узорам и игре светотени (наделяло портрет объёмом и реалистичностью). Ромни активно изучал взаимодействие светлых и тёмных оттенков в заднем плане, стремясь создать выразительный контраст, при этом избегая резких переходов (тем самым акцентировать внимание на фигурах детей на переднем плане)

Рабочий процесс: Прежде чем взяться за основную работу, создавал эскизы и зарисовки на отдельных листах бумаги, уделяя внимание позам и мимике каждого ребенка в отдельности (индивидуальный подход). При компоновке группового портрета детей тщательно выстраивал соразмерность фигур и окружающего пространства, стремясь к тому, чтобы композиция выглядела живой и динамичной, а не застывшей. На заключительном этапе работы вносил правки в детали окружения (такие как игрушки, книжки и музыкальные инструменты), чтобы придать каждому ребенку уникальность и расказать его историю.

«The Painter’s Daughters with a Cat» (Томас Гейнсборо 1760 г.); «Lady Cockburn and Her Three Eldest Sons» (Джошуа Рейнольдс 1773 г.); «Lady Elizabeth Delmé and her Children» (Джошуа Рейнольдс 1777 г.)

В заключение сравнительного анализа Джошуа Рейнольдса, Томаса Гейнсборо и Джорджа Ромни становится очевидным отсутствие единого подхода к изображению детей в английской живописи XVIII столетия. Каждый из мастеров, опираясь на собственные эстетические принципы, мировоззрение и творческие задачи, разработал уникальную визуальную интерпретацию детства.

Рейнольдс видел в ребёнке воплощение масштабного культурного идеала. Детский портрет служил ему уменьшенной версией героического академического образа. Подчинял юную модель строгим композиционным решениям, используя возвышенные позы, аллюзии на античные мотивы и игру света и тени, Рейнольдс подчёркивал наследственный статус ребёнка.

Гейнсборо же представлял ребёнка совершенно по другому: неотъемлемой частью живой, переменчивой среды. Помещая детей на лоно природы, интегрируя их в пейзаж, он акцентировал внимание на лёгкости, спонтанности и мимолетности момента. Детство в его понимании — это не роль, а состояние (природное, эмоциональное и переходное. Гейнсборо стремился передать индивидуальность и естественность, избегая строгости).

Ромни создавал портреты, разворачивающиеся, как миниатюрные истории. Его персонажи существовали в мире символов (жесты, предметы и позы формировали сюжет, акцентируя внимание на внутрисемейных связях, эмоциональных ролях и характере каждого ребёнка). Ромни несвойственна драматизация или идеализация. Структурирует изображение, представляя детей частью социального и психологичесского пространства семьи.

Таким образом, три художника предложили три различные концепции детства: детство как статус, детство, как естественное состояние и детство как отражение семейных взаимоотношений. Именно в этом разнообразии проявляется ключевая особенность английской живописи XVIII века, где детский портрет утверждается как самостоятельный жанр, который исследует не только внешность ребёнка, но и его место в обществе, окружающем мире и семейном кругу. Можно совершенно по разному передать все это, и каждый художник делает это от души, желая подчеркнуть все самое лучшее в детях и детстве.

Анализ детских портретов XVIII века

Джошуа Рейнольдс — «Master Crewe as Henry VIII» (1775 г.)

Джошуа Рейнольдс — «Master Crewe as Henry VIII» (1775 г.)

Представленное изображение — это портрет юного Джона Крю, облачённого в наряд, имитирующий одеяние Генриха VIII. Произведение искусства удачно соединяет черты как торжественного портрета, так и детской непосредственности.

Поза и мимика мальчика: Ребёнок выглядит сосредоточенным, он стоит ровно, даже от части воинственно. Его взгляд устремлён прямо на смотрящего. Подобная манера подачи создаёт ощущение «взрослости» и долга, что довольно редко встречается в детских живописных работах. Видно, мальчик воспитан и научен выдержке.

Освещение и колорит: Деликатный, нерезкий свет акцентирует внимание на фактуре материи и элементах одеяния; цветовая палитра отличается сбалансированностью, она насыщена, но при этом лишена излишней яркости. Царит домашняя атмосфера.

Элементы костюма: Пышное одеяние, отсылающее к Генриху VIII, олицетворяет положение в обществе и образование юного героя, а также формирует символическую связь с королевской властью.

Детали: Породистые собаки, расположенные около мальчика показывают высокое положение семьи, такая деталь подчеркивает, что ребенок из аристократической среды.

Джошуа Рейнольдс — «Portrait of Master Hare» (1780 г.)

Джошуа Рейнольдс — «Portrait of Master Hare» (1780 г.)

«Портрет Мастера Хэра (Детство)» выделяется как один из наиболее проникновенных и лиричных образов юного возраста в британской живописи XVIII столетия. В этой работе Рейнольдс отходит от формального подхода, создавая очень личное изображение детства, акцентируя внимание на мягком освещении, умиротворяющей позе и подчёркнутой нежности юной фигуры.

Композиция строится вокруг центральной фигуры: мальчик показан до пояса, слегка повернувшись к наблюдателю. Лицо мягко освещено, подчеркивая округлость детских черт — пухлые щеки, нежные губы, большие глаза. Свет выступает ключевым элементом картины, падая сверху и слева, создавая впечатление тепла и защиты.

Цветовая гамма состоит из деликатных, почти размытых пастельных тонов: нежно-розовых, кремовых, молочно-белых. Эти цвета формируют атмосферу безмятежности и чистоты, которая в английской эстетике XVIII века часто ассоциировалась с юным возрастом.

Вместо явного акцента на богатстве, социальный статус изображенного на портрете мальчика передается через изысканную элегантность и высокий уровень мастерства исполнения. Рейнольдс одевает мальчика в тщательно подобранный, соответствующий моде конца XVIII века костюм, но намеренно избегает нарочитых деталей или признаков богатства. Это отражает положение семьи Хэр — они состоятельны и уважаемы, но им чужда демонстрация роскоши.

Художник концентрируется на изяществе, образованности и мягкости характера ребенка, что представляется более значимым для эстетических предпочтений того времени, чем открытая демонстрация материального благосостояния.

Томас Гейнсборо — «The Pitminster Boy» (1768 г.)

Томас Гейнсборо — «The Pitminster Boy» (1768 г.)

Данный портрет представляет собой личный, очень быстрый набросок юного мальчика. По сведениям Национальной галереи, это был ассистент Гейнсборо, чьей обязанностью было приносить кисти художнику во время его работы на природе.

Гейнсборо прибегает к свободной, непринуждённой манере письма, создавая ощущение лёгкости и воздушности мазков. Произведение выполнено маслом на холсте. Поза мальчика далека от формальности: его взгляд направлен в сторону, а выражение лица отражает задумчивость, возможно, даже легкую напряжённость, что придает портрету ощущение живого, мимолетного момента, а не статичного, официального изображения.

Мягкий свет акцентирует черты лица ребёнка, особенно щёки и глаза. Этот приём подчеркивает уязвимость и нежность юного возраста. Нейтральный фон, лишённый каких-либо отвлекающих деталей, полностью концентрирует внимание зрителя на самом мальчике, а не на его том что его окружает.

Мальчик здесь выступает не просто как модель, а как помощник художника. Это указывает на его, вероятно, неаристократическое происхождение и скромную, но важную роль в жизни художника.

Отсутствие показной роскоши и атрибутов богатства (пышных одежд, дорогих украшений) говорит о том, что это не заказной парадный портрет, а скорее рабочий этюд, в котором Гейнсборо экспериментирует с техникой и образом… Согласно данным Национальной галереи, Гейнсборо стремился не просто к точному воспроизведению внешности, а к передаче «характера» и «общего настроения» — выражения, эмоции, внутреннего мира ребёнка.

Таким образом, мы понимаем, что художники XVIII века использовали детские портреты не только для демонстрации социального статуса, но и как способ изучения личности, чувств и эмоций.

Томас Гейнсборо — «The Marsham Children» (1787 г.)

Томас Гейнсборо — «The Marsham Children» (1787 г.)

Композиция и организация пространства: Рейнольдс искусно располагает четверых детей в динамичной диагональной структуре. Старшая дочь возвышается, соединяя планы через объятия со средней сестрой. Младший, статичный ребенок, смотрящая на зрителя, становится эмоциональным ядром, обеспечивая визуальный контакт. Сын, изображенный в приглушенном свете среди деревьев, изображает ребячество и выступает символом детства и активности. Композиционно работа отсылает к античным и ренессансным образцам, где фигуры связаны жестами и взглядами, что Рейнольдс и использовал для придания детским образам исторического величия.

Фирменный золотистый свет Рейнольдса окутывает композицию, смягчая контуры. Теплые тона лиц контрастируют с приглушенным фоном, создавая театральную атмосферу. Пастельные оттенки розового, голубого и белого в одежде подчеркивают невинность и высокий статус. Контраст теплого тона кожи и холодного фона усиливает выразительность фигур.

Рейнольдс отходит от статичных образов, передавая характеры: старшая дочь — сдержанная и ответственная, младшая — открытая, устанавливающая контакт со зрителем, что нетипично для XVIII века; мальчик — чистота, детство и защищенность. Легкий, нерешительный жест руки старшей сестры к брату (и его ответ ей) создает ощущение семейной заботы.

Рейнольдс экспериментировал с лаками и подмалевком. В «Детях Маршам» заметны лессировки, растушевка по влажному, внимание к шелковистости тканей и воздушности кожи. Детализация лиц уступает эффекту присутствия. Так же уделено отдельное внимание заднему фону, который не перегружает картину а только дополняет действие.

Картина — эталон детского портрета английского Просвещения, сочетающий парадность, эмоциональную открытость, психологизм и изящество. Рейнольдс показывает детей как личности, вписанные в аристократический идеал воспитания, выдержанных уже с детства.

Джордж Ромни — «Miss Juliana Willoughby» (1781 г.)

Джордж Ромни — «Miss Juliana Willoughby» (1781 г.)

В центре внимания оказывается фигура юной Юлианы, занимающая почти центральное положение. Поза девочки слегка развернута вправо, но её лицо смотрит прямо на зрителя, создавая живой контакт. Пейзаж за спиной гармонично дополняет образ, добавляя глубину благодаря мягкими линиям холмов и деревьевьями. Диагональные линии композиции направляют взгляд на лицо и руки девочки, акцентируя внимание на её личности и эмоциях.

Ромни использует нежное, деликатное освещение, подчёркивающее юность героини. Теплый свет мягко ложится на лицо и руки, создавая плавные переходы тонов. Одежда пастельных, светлых оттенков (розовый, кремовый, белый) символизирует чистоту и невинность. Более темный фон позволяет фигуре выделяться и создает ощущение объема.

Ромни удается передать характер и настроение ребёнка. Юлиана выглядит естественно и непринужденно. Немного отсутствующий, словно вопрошающий взгляд создает впечатление живого человека. Лёгкий поворот тела и руки вносят динамику в образ. Так же за счет динамичных мазков и всего настроения картины создается эффект движения.

Портрет отражает идеалы той эпохи: воспитание, юность, близость к природе. Пейзаж на заднем плане подчеркивает свободу и естественность детства, можно разглядеть даже эффект ветра (движение и построение всего заднего плана с холмом.

Интересный факт, раскрытый галлереей в которой сейчас находится картина: изначально на девочке была чепчик, который позже был заменен на шляпу в силу воспитанности и серьезности образа ребенка (как взрослый человек).

Джордж Ромни — «The Gower Family. The Children of Granville, 2nd Earl Gower» (1777 г.)

Джордж Ромни — «The Gower Family. The Children of Granville, 2nd Earl Gower» (1777 г.)

Работа Ромни, изображающая отпрысков графа Гауэра, представляет собой один из наиболее выразительных и запоминающихся групповых портретов, созданных в XVIII веке. Художник объединил аристократическую презентацию с прогрессивными представлениями о детстве как о периоде свободы, живости и эмоциональности. Пятеро героев предстают перед нами в непринуждённой, почти танцевальной композиции. Они не застыли в позировании, а находятся в движении, взаимодействуя друг с другом и формируя живой круг, который Ромни интерпретирует как символ семейного благополучия, согласия и единства. о при том на полотне присутствует и статика, которую олицетворяет боле старшая девушка. Она выступает символом взрослого на картине.

Ромни размещает детей не в замкнутом пространстве интерьера, а в идеализированном пейзаже, наполненном мягким светом и теплым воздухом. Это характерный прием эпохи Просвещения, когда детство начинают воспринимать как естественное состояние, а природу — как идеальную среду для его раскрытия. Легкий ветерок, развевающиеся ткани, нежные тени — все элементы работают на создание ощущения свободы, движения и юности. Несмотря на групповой характер, каждый ребенок сохраняет свою индивидуальность. Ромни проявил себя как мастер психологического портрета, наделив каждого ребенка: уникальным характером, особым взглядом, собственым настроением. Одни смотрят на зрителя уверенно, другие — задумчиво, третьи — с легким смущением. Это отражает новое отношение к детству: дети — это не просто будущие взрослые, но и самостоятельные личности, неменяющиеся среди други (уникальность).

Плотный подмалевок в связке с полупрозрачными слоями лессировки дает возможность добиться эффекта внутреннего свечения детской кожи. Ромни сознательно избегает резкости в тенях, сосредотачиваясь на воссоздании ощущения свежести, нежности и характерной «молочной» белизны кожи, столь ценимой мастерами живописи XVIII столетия (размытый фон). Фактура тканей, в особенности белых и голубых одеяний, формируется широкими, непринужденых мазками, что способствует созданию впечатления воздушности и динамики.

Цветовая палитра картины базируется на: охристых, тонах земли, нежных голубых оттенках неба, теплом жемчужном свете кожи. Это создает эффект «золотого детства» — идеализированного воспоминания.

Таким образом, английские мастера XVIII века, в детских портретах, демонстрируют зарождение совершенно нового восприятия ребенка. На смену застывшим парадным изображениям прошлых эпох приходят динамичные, проникновеные и раскрепощеные картины, где дети предстают не как уменьшенные копии взрослых, а видятся независимыми личностями, обладающие уникальным характером, настроением и эмоциональной утонченностью.

Детали картин на которые стоит обратить внимание

Художники этой эпохи намеренно трансформируют художественный язык: приглушают освещение, применяют сложные лессировки, интегрируют пейзаж, динамику, выразительную игру жестов и взглядов. В результате детский портрет превращается не только в семейную реликвию, но и в художественное высказывание о природе детства — непосредственной, умиляющей и исполненной гармонии.

Вывод

Таким образом, мы изучили эту тему, обращая внимание на мельчайшие детали: от поз и мимики до взаимодействия персонажей в рамках полотна. Изучив наследие таких выдающихся художников, как Томас Гейнсборо, Джошуа Рейнольдс и Джордж Ромни, мы смогли оценить вклад их мастерства, игры света и композиционных решений в создание уникальных образов детей и передачу эмоциональной атмосферы сцен.

Джлшуа Рейнольдс «Portrait of Master Bunbury» (1780 г.)

Сопоставление этих портретов с более ранними произведениями искусства, изображавшими детей, позволило нам проследить эволюцию восприятия детства в искусстве. Мы увидели переход от символического, упрощённого изображения ребёнка, представлявшего собой, по сути, уменьшенную копию взрослого, к живому, реалистичному персонажу, наделённому собственным характером и индивидуальностью.

В результате, детский портрет XVIII века предстаёт перед нами не просто художественным жанром, но мощным средством выражения личности, характера и эмоций, раскрывая перед зрителем богатый психологический мир и принципиально новую эстетику той эпохи. Особенно это видно именно среди английских художников (каждый видит особые детали в портретах и подчеркивает совсем разные черты этой поры человеческой жизни).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гейнсборо, _Томасhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Ромни, Джордж(художник)

Ariès, P. (1962). Centuries of Childhood: A Social History of Family Life. Vintage Books.