Экспонирование сакрального в кураторской практике Жана-Юбера Мартена

рубрикатор

1. Концепция 2. Кураторский подход Жана-Юбер Мартена 3. Magiciens de la terre 4. Artempo: Where Time Becomes Art 5. Altars and Shrines of the World: Art To Kneel Before 6. Роль сакрального в кураторской практике Жана-Юбер Мартена 7. Список литературы 8. Источники изображений

«Искусство не всегда является сакральным объектом. Иногда его даже можно трогать»

Современный кураторский подход смешивает разные традиции и культуры, стремится к кросс-культурным диалогам. Вместо хронологического представления искусства, выставки строятся вокруг определенной темы, идеи или вопроса.

Основоположником этого метода стал французский куратор Жан-Юбер Мартен

Жан-Юбер Мартен — независимый куратор-экспериментатор, который выстраивает свои проекты на визуальных пересечениях между произведениями разных стран и эпох.

Попав в стартовый коллектив Центра Помпиду, задачей Мартена стала подготовка к эспозиции кабинета Андре Бретона с собранием картин и раритетов. Эта работа определила много в его кураторском подходе. Мартен открыл для себя малоизученную сторону искусства — художественную практику «других» — маски, шаманские украшения, изваяния духов Африки, Латинской Америки и Океании.

В Центре Помпиду Мартен познакомился антропологом Клодом Леви-Строссом, который научил его с эстетической, а не с привычной этнографической точки зрения оценивать «примитив».

Так Мартен пришел к новому видению современного искусства, к объединению и сравнению разных культур.

Мартен пересматривает традиционные границы западной системы современного искусства, включая в нее искусство разных регионов мира. Так он признает культурные различия, в которых центральным аспектом становятся религия и религиозное мировоззрение.

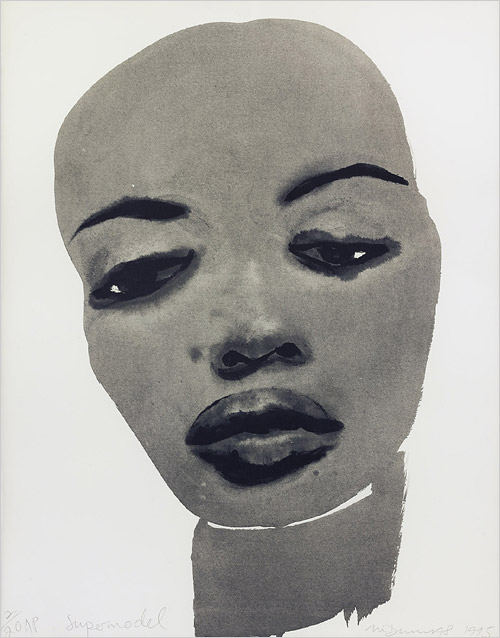

Маги земли

«Маги земли» стала ответом на более раннюю выставку — «Примитивизм. Близость племенного и современного». Нью-йоркская выставка стала образцом неоколониального взгляда: произведениям признанных западных художников противопоставлялась масса анонимных предметов африканского искусства.

В грандиозном проекте «Маги земли» Жан-Юбер Мартен продемонстрировал концепцию кросс-культурной выставки и ухода от европоцентризма: показать в одном пространстве работы современных художников из разных точек мира. Эта выставка заложила основы эстетической революции, изменившей критерии оценивания искусства музеев, галерей, коллекционеров и арт-рынка.

По словам Мартена, это была первая по-настоящему всемирная выставка под лозунгом «Выйдем из гетто западного искусства!». Мартен считал: современным можно считать все искусство, которое создается сейчас, неважно в какой части мира и какой стиль и материалы выбирает автор. Куратор видел в искусстве универсальные темы, к которым обращаются художники всех культур.

Цель «Магов земли» — пересмотреть критерии западной оценки искусства. Тогда система отвергала и религиозное искусство, и искусство, созданное вне рамок развития европейской культуры. Произведения из Африки, Азии считались ремеслом или народным промыслом, а не авторским высказыванием. Важным было то, что Мартен не стал собирать работы из какого-то одного региона, а организовал совместную выставку художников разного происхождения.

Kane Kwei Carpentry Workshop — творческая студия, основанная в Ганне в 50-х.

Объединение известно ярким дизайном гробов и стало культовым для современного африканского искусства

Рисунок на земле, выполненный жителями города Йендуму. Стена, расписанная Ричардом Лонгом.

Аборигены использовали в обрядах и в искусстве ограниченную цветовую палитру — красный, желтый, белый и черные цвета. В качестве основных форм используются окружности и зигзаги. Рисование сакральных изображений было ритуалом, окруженным атмосферой тайны, и сопровождалось исполнением священных песен. Искусство аборигенов Австралии — коллективное, и допускались к нему посвященные в знания племени.

Стена над рисунками на песке расписана Ричардом Лонгом. Окружность золотого цвета, напоминающая нимб, тоже говорит о религии, но уже о христианской традиции.

В совмещении этих двух работ есть контраст между коллективным и индивидуальным творчеством (последний более характерен для Европы).

Интересна близость графических элементов: культурного и религиозного наследия аборигенов и западного искусства.

«Миссия/Миссии (Как строить соборы)» бразильского художника Силдо Мейрелиса

Инсталляция состоит из трех частей: 1. Монеты, уложенные на полу 2. Кости животных, подвешенные в пространстве 3. Облатки, соединяющие монеты на полу с костями наверху (хлеб, использующийся во время евхаристии)

Мейрелис говорит о связи между католической церковью, колонизацией Латинской Америки и экономических интересах. Иезуитские миссии в Южной Америке, хотя и преследовали цель обращения народов в христианство, на практике сопровождались экономическим подчинением, насаждением европейской культуры, рабским трудом.

Так, монеты символизируют прибыль и экономику колонизации, кости — смерть, хостии (облатки) — религию, которая использовалась как инструмент влияния.

Artempo

Выставка, организованная Мартеном совместно с рядом кураторов параллельно биеннале Роберта Сторра, имела значительный успех у публики и профессионального сообщества.

Проект развивал многолетние исследования Мартена в области культурного многообразия, перенося их в плоскость нелинейности времени.

Его концепция утверждала сосуществование разных временных слоёв в историческом периоде. Это было отражено в экспозиции, где произведения различных эпох и стилей намеренно сопоставлялись вне привычных музейных рамок.

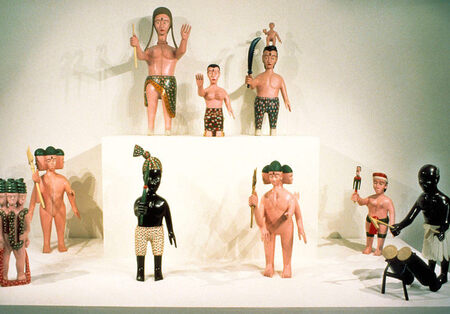

В залах соседствовали предметы из коллекции Палаццо Фортуни — деревянные куклы, змеиная кожа, панцирь черепахи, перья — с произведениями искусства, археологическими находками и миниатюрными объектами. Артефакты из Новой Гвинеи были размещены рядом с работами Ротко и Бертрана Лавье; произведения Дюшана — с доколумбовой скульптурой; статуя Будды — с полотнами Романа Опалки.

Создавая впечатление кунсткамеры, выставка наглядно демонстрировала механизм сопоставления и взаимосвязи экспонатов, лежащий в основе любой музейной практики, но реализованный в широком временном и пространственном масштабе.

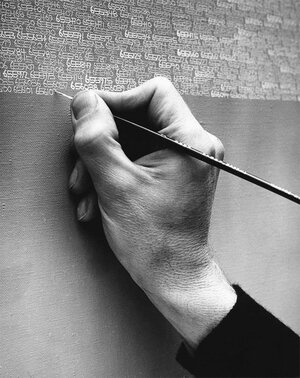

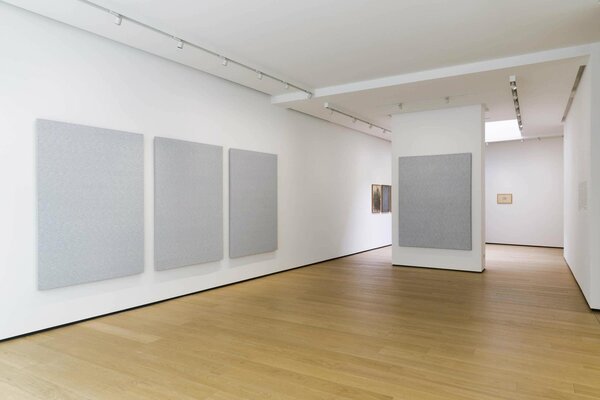

Проект Опалки представляет собой серию холстов, на которых художник писал натуральные числа, начиная с 1. Со временем фон холстов становился всё светлее, и числа сливались с ним. Во время работы художник также записывал свой голос, произнося числа на польском, что создаёт аудиовизуальный эффект медитации.

На выставке Artempo холсты Опалки были представлены как масштабная инсталляция в отдельном зале. Рядом с полотнами была установлена большая бронзовая статуя Будды, создавая ощущение медитативного пространства и храма.

Алтари и святилища мира: искусство преклонения

«Я сравнил алтари с инсталляциями. Ведь что такое инсталляция? Это некоторая совокупность объектов, которые художник размещает в пространстве, создавая определенный смысл. Алтари — это, по сути, те же инсталляции, создаваемые для общения с богами. Место, которое занимает каждый объект на алтаре, очень важно. В этом смысле алтари очень похожи на произведения искусства».

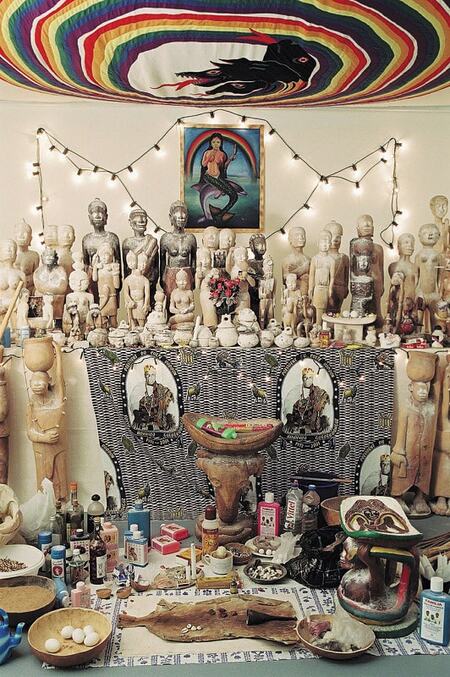

Выставка «Алтари и святилища мира: искусство преклонения» была организована в музее Kunst Palast в Дюссельдорфе. Экспозиция объединила 68 алтарей из 34 стран.

Для многих культур размещение объектов на алтаре, их сочетание, количество и направленность имеют глубокое смысловое значение. Выставка открывала посетителю возможность увидеть логику ритуального искусства

Многие алтари были созданы специально для выставки, а их авторы — практикующие шаманы, жрецы, — освящали и активировали их прямо в музее. Это превращало пространство Kunst Palast в зону живой ритуальной культуры, где священные объекты продолжали использоваться по назначению.

На некоторых алтарях в течение всей выставки дымился благовониями, мерцали свечи, обновлялись подношения — цветы, еда, напитки. Тем самым акцент делался на живом религиозном действии.

Выставка стала важным событием в дискуссии о границах между искусством и религией. Она ставила перед зрителем вопрос: может ли сакральный объект, лишённый контекста традиционного использования, рассматриваться как художественный? Может ли современный музей стать местом, где сакральное продолжает действовать?

1. Алтарь Мами Вата (вуду, Бенин) — посвящённый духу воды, распространённому в Западной Африке.

2. Алтарь Умбанда (Рио-де-Жанейро, Бразилия) — синкретическое сочетание католицизма, спиритизма и афро-бразильских верований.

3. Таоистский алтарь из провинции Хуннань (Китай).

4.Шаманский алтарь Тукуме (Перу), созданный мастером Виктором Браво Кайюсолем.

5. Мексиканский алтарь для мёртвых, связанный с синкретическим христианско-индейским культом в честь предков.

Эти объекты демонстрировали многообразие связи человека с сакральным и отображали культурные представления о духах, божествах, предках и о жизни после смерти.

заключение

В кураторской практике Жана-Юбера Мартена сакральное выступает не только как объект экспонирования, но и как инструмент кураторского дискурса.

1. Использование религиозных артефактов и мотивов позволяет Мартену сопоставлять различные культурные контексты и уходить от европоцентричного подхода к искусству, способствуя деколонизации музейной и выставочной практики.

2. Включение сакрального искусства в современную художественную среду демонстрирует способность религиозных практик интегрироваться в актуальный художественный дискурс, переосмыслять традиционные границы между «классическим» и «современным».

3. Кураторская работа Мартена подчёркивает вариативность восприятия современного искусства: интерпретация и оценка произведений меняется в зависимости от культурных и религиозных контекстов.

Религиозное в кураторской деятельности Жана-Юбера Мартена функционирует как медиатор культурного диалога, инструмент расширения рамок современного искусства и механизм критического переосмысления художественных нарративов.