Применимость суждений Канта к первобытному искусству

Введение

Часть 1. Почему Кант и палеолит кажутся несовместимыми Часть 2. Как кантовские категории работают в палеолите Часть 3. Синтез

Заключение

Введение

Эмиль Дерстлинг «Кант и друзья за столом»

В 18 веке Европа переживала уникальный момент расцвета наук и искусства. В салонах и университетах спорили о природе гения, в галереях восхищались гармонией линий, а в театрах жаждали катарсиса. Это была эпоха, когда искусство кропотливее, чем когда-либо, осмысляло само себя. Гёте размышлял о метаморфозе растений и природе цвета, Винкельман переоткрывал гармонию античного искусства, а Лессинг в «Лаокооне» проводил границы между поэзией и живописью, а молодой Шиллер уже готовился написать свои письма «Об эстетическом воспитании человека». Время, когда философский анализ искусства впервые стал претендовать на научную строгость, породило самостоятельную дисциплину — эстетику. В эту эпоху и была создана Кантовская критическая трилогия, частью которой является «Критика способности суждения», рассуждающая об универсальных законах восприятия и создания предметов искусства в частности и красоты в целом.

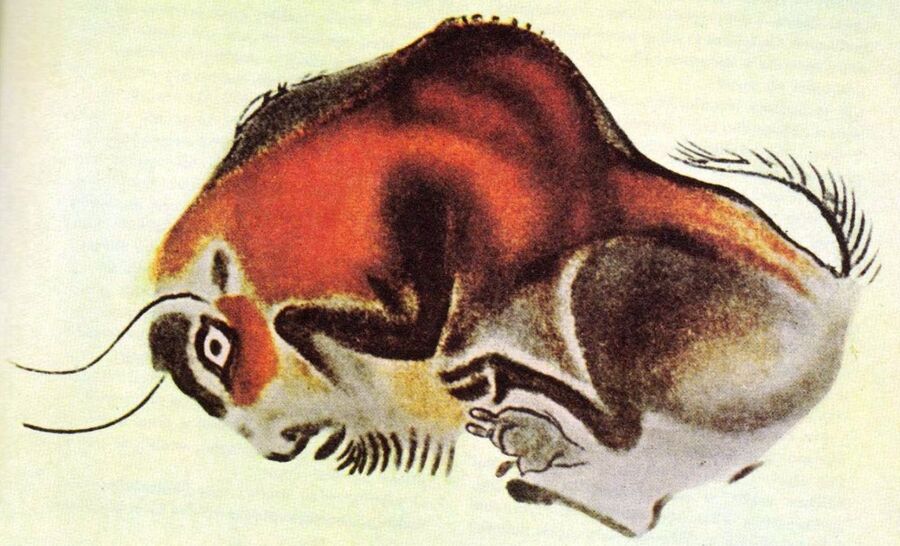

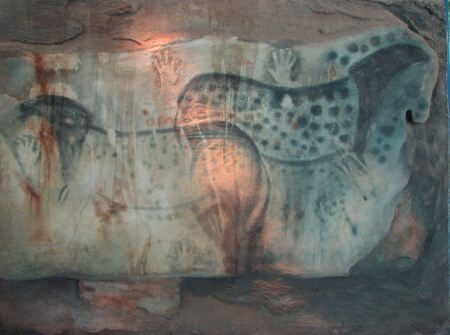

Но пока просвещённый философ выстраивал свою стройную теорию, в пещерах Альтамиры и Ласко спали тысячелетним сном творения, о которых археологам и искусствоведам только предстояло узнать. Палеолитические изображения бизонов, пронзительные в своей жизненной силе, и загадочные «Венеры» с их гипертрофированными формами были порождением мира, жившего по совершенно иным законам — мира, где каждое движение было навязано стремлением выжить, а реальность пронизана природной магией и таинственными ритуалами.

Именно здесь, в напряжении между систематическим разумом Просвещения и стихийным гением первобытности, рождается вопрос моего исследования. Могут ли отточенные категории немецкого философа, созданные в специфическом культурном контексте XVIII века, сказать что-то существенное об искусстве, отделённом от него пропастью в более чем 30 000 лет? Об искусстве, которое было максимально далеко от него и по времени, и по форме, но таящие в себе зародыши будущих открытий культурной эволюции? Применимы ли выработанные Кантом понятия к этим древнейшим проявлениям человеческого разума?

Часть 1

На первый взгляд, пропасть между кабинетной эстетикой Канта и пещерным искусством палеолита кажется непреодолимой. Многое из того, что немецкий философ считал сущностным для прекрасного, в палеолитический мир как будто не вписывается.

Попытка применить к палеолитическому искусству важнейший для Канта принцип «незаинтересованного благорасположения» наталкивается на его, казалось бы, тотальную погруженность в утилитарно-магический контекст. Бизоны Альтамиры и «Венеры», несомненно, функционировали как инструменты выживания, будучи воплощением магических практик и мифологических представлений. Однако с кантовской точки зрения вопрос заключается не в цели их создания, а в модальности их восприятия. Можно предположить, что магическая функция, будучи первоначальным импульсом, не отменяла возможности момента чисто формального созерцания, когда гармония и мощь изображения вызывали благорасположение, на мгновение свободное от прямого интереса.

Далее, кантовская концепция «гения» как индивидуального творца, дающего правила искусству, действительно, плохо сочетается с анонимным и каноничным характером палеолитического творчества. Археологические данные показывают, что большинство настенных росписей создавались не единовременным усилием одного мастера, а были результатом труда нескольких художников, работавших в разное время, подчас на протяжении сотен лет. Это наблюдение не просто констатирует анонимность, но и раскрывает суть этого творчества как коллективного ритуала, где отдельная личность растворялась в традиции. Здесь мы видим не самовыражение личности, а голос коллективной традиции, где «правило искусству» давал не индивидуальный гений, а сакральный канон, который наследовали, поддерживали и воспроизводили поколения. Вместо индивидуального гения мы можем говорить о «гении эпохи» или рода, чья способность к созданию мощных, образцовых форм проявлялась через это многовековое, преемственное следование форме.

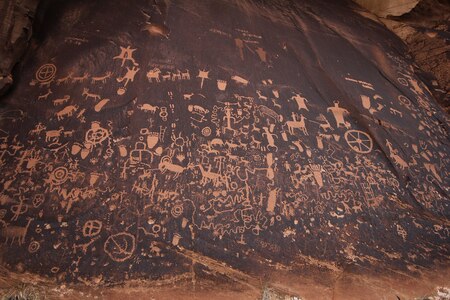

Наскальные рисунки в Ньюспейпер-Рок

Наконец, принцип «целесообразности без цели» сталкивается с тем, что палеолитическое творчество было не автономной эстетической деятельностью, а частью единого ритуально-утилитарного комплекса. В этой системе рисунок не отделялся от магии, а скульптура — от культа. И все же, даже в этих условиях, можно выявить зародыш кантовской «свободной игры» познавательных способностей. Сама способность создавать изображение, репрезентирующее реальность, требовала согласованной работы воображения (схватывающего форму) и рассудка (соотносившего ее с понятием о звере). Эта «игра» была не праздной, но именно свободной — от непосредственного физического действия, будучи направленной на создание символического образа.

Таким образом, палеолит демонстрирует не опровержение кантовской системы, а ее генезис в несвободных условиях. Мы наблюдаем не чистую эстетику, а психологическую и ритуальную необходимость, порождающую формы, которые начинают обладать собственной, формальной целесообразностью. На этом контрасте кантовская философия описывает не столько анахронизм, сколько результат долгой эволюции, в ходе которой эстетический опыт, рожденный в лоне магии и коллективного ритуала, постепенно выделился в автономную сферу человеческого духа.

Часть 2

Казалось бы, после столь явных противоречий можно было бы поставить точку. Однако если отойти от буквального прочтения Канта и обратиться к сущностному анализу палеолитического творчества, контуры неожиданного согласия начинают проступать сквозь толщу тысячелетий. Пусть палеолитический человек не осознавал эстетические категории, но его деятельность позволяет выявить действие тех самых способностей, которые описывает Кант.

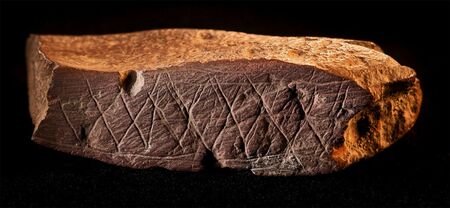

Возьмем принцип «целесообразности без цели». Бесспорно, палеолитическое изображение часто имело магическую или утилитарную цель. Однако совершенство его формы, его внутренняя гармония и соразмерность говорят о чем-то большем. Рассмотрим ашельское рубило, где тысячелетия обработки привели к рождению симметричного, пропорционального объекта. Эта гармония не была необходима для его утилитарной функции — но она была необходима самому творцу. Здесь мы видим рождение формальной, субъективной целесообразности: форма воспринимается как гармоничная и совершенная, вызывая благорасположение, которое предшествует и может быть независимо от представления о какой-либо внешней цели.

Костяной «жезл начальника» из стоянки Мальта

Что касается «незаинтересованного благорасположения», то и здесь палеолит преподносит сюрпризы. Обратимся к геометрическим знакам и орнаментам, которые не поддаются однозначной магической или утилитарной трактовке. Эти абстракции, будучи чистой игрой линий, ритма и симметрии, не предполагают понятия о том, чем должен быть их объект. Следовательно, они ближе всего к тому, что Кант определил как «свободную красоту» (pulchritudo vaga), а удовольствие от их созерцания могло быть именно тем незаинтересованным благорасположением, которое основано на одной лишь форме.

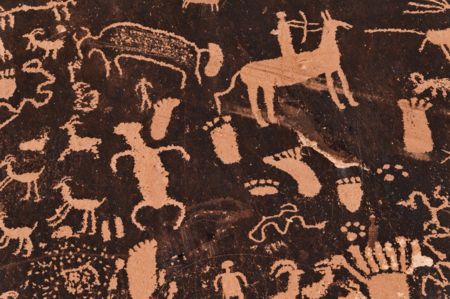

«Макаронный фриз» пещеры Альтамира

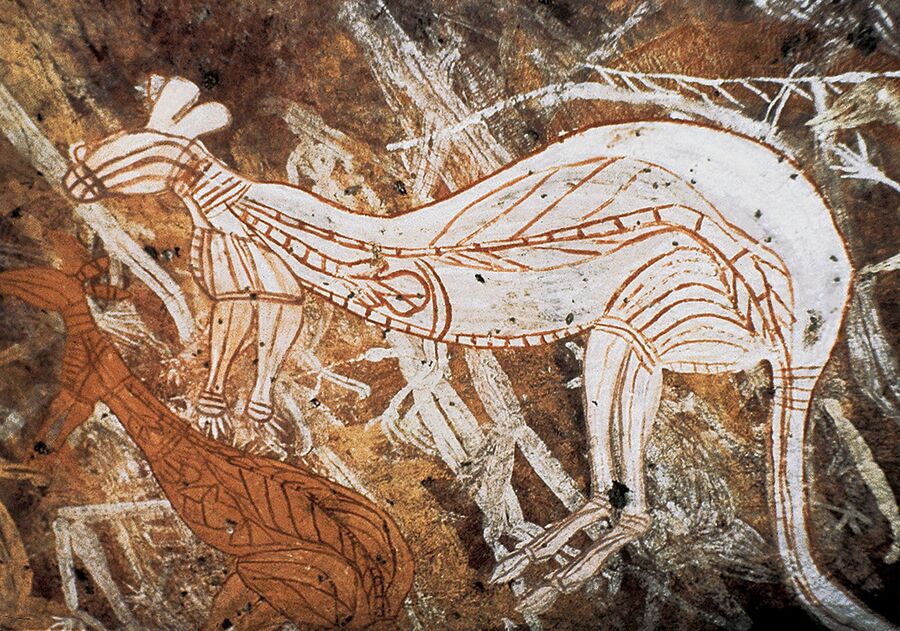

Наконец, «свободная игра познавательных способностей» находит свое подтверждение в самом акте палеолитического творчества. Создание сложной композиции, где естественный выступ скалы использовался для создания объема, требовало согласованной работы воображения, схватывающего многообразие природных форм, и рассудка, подводящего это многообразие под единство замысла. Эта деятельность, не направленная на немедленное утилитарное потребление, и есть та самая «свободная игра», состояние которой, по Канту, и порождает чувство удовольствия, лежащее в основе суждения вкуса.

Таким образом, категории Канта оказываются не внешней меркой, а трансцендентальным инструментом, позволяющим выявить в древнейшей изобразительной деятельности универсальные структуры человеческого восприятия. Палеолитический творец не следовал законам красоты — он эти законы впервые открывал, и в этом открытии уже присутствовали в свернутом виде условия возможности того самого эстетического опыта, который столетия спустя будет систематизирован в «Критике способности суждения».

Пещера Бломбос — камни с гравировкой

Часть 3

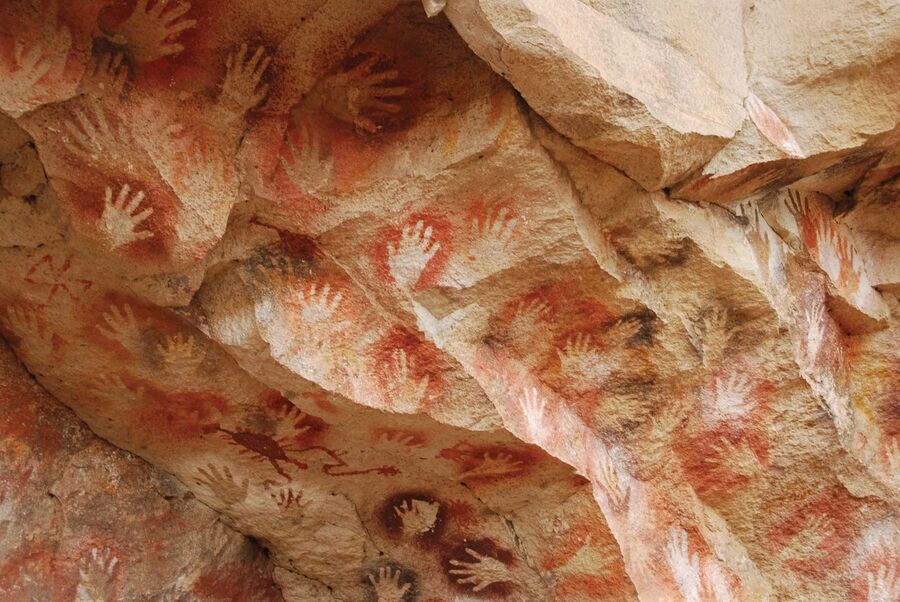

Современные исследования палеолитического искусства демонстрируют удивительный феномен: изобразительная деятельность возникала практически одновременно в различных регионах мира. Этот факт указывает на множественность ее конкретных причин — в разных культурах она могла рождаться как элемент магической практики, средство социальной коммуникации или способ передачи сакральных знаний.

Однако при всем разнообразии первоначальных функций мы обнаруживаем поразительное единство на уровне формы. Независимо от частного назначения, различные культуры приходили к сходным художественным решениям. Именно здесь категории Канта позволяют вскрыть суть этого явления. Симметрия каменных орудий, гармоничные пропорции «палеолитических Венер», динамика пещерной живописи — все это свидетельствует о проявлении формальной целесообразности. Различные практические задачи находили свое выражение в формах, которые воспринимались как внутренне гармоничные и совершенные, — то есть целесообразные, даже если эта целесообразность не была их прямой утилитарной целью.

Эта общность формы позволяет по-новому увидеть диалектику утилитарного и эстетического. Практические формы, создававшиеся для конкретных нужд, в акте своего созерцания начинали вызывать благорасположение, основанное на одной лишь их гармонии. Каменное рубило, совершенствуемое ради эффективности, своей соразмерностью начинало нравиться само по себе; изображение зверя, созданное для магического обряда, благодаря мощи и точности формы пробуждало незаинтересованный отклик. Таким образом, утилитарные и ритуальные объекты, оставаясь вплетенными в практический контекст, становились носителями самостоятельного эстетического значения, которое, по Канту, коренится в свободной игре познавательных способностей, обнаруживающей внутреннюю гармонию формы. Это единство формальных решений across cultures указывает на универсальность самих основ человеческого восприятия, которые Кант и стремился выявить.

Заключение

«Круглоголовый» из Тассили-н’Аджер

Какой вывод мы делаем? Кантовские категории раскрывают универсальные структуры сознания, которые обнаруживают себя уже в палеолите, находясь в неразрывной связи с практическими функциями.

Эстетическое восприятие не просто не было чуждо древнему человеку — оно органично возникало из утилитарного контекста. Палеолитический художник, создавая свои образы, интуитивно творил то, что Кант позже систематизировал как формальную целесообразность. В гармонии каменного рубила, динамике пещерной росписи, сакральной мощи «палеолитических Венер» мы видим не просто следы практической деятельности, но и первые опыты по созданию форм, способных вызывать незаинтересованное благорасположение через свободную игру познавательных способностей.

Таким образом, эстетическая способность — не случайное открытие, а фундаментальная антропологическая константа. Это результат культурной эволюции, в ходе которой изначально практические формы, оставаясь функциональными, начинали нести в себе самостоятельное эстетическое значение. Диалог между Кантом и палеолитом состоялся: искусство было, есть и останется неотъемлемой частью человеческого способа бытия в мире, универсальным языком, позволяющим не только выживать, но и осмыслять действительность, преобразуя многообразие впечатлений в гармонию осмысленной формы.

Иммануил Кант «Критика способности суждения»

Шер Я. А. «Эстетика в первобытном искусстве. Лекция № 3»

Л. Б. Вишняцкий «Введение в преисторию»

Шер Я.А. «Археология изнутри. Научно-популярные очерки»