Локальный цвет в голландском натюрморте XVII–XVIII вв.

Концепция

Натюрморт стал отдельным жанром изобразительного искусства в Голландии XVII века, получил широкое распространение и развился в большое количество разновидностей. Эти разновидности были продиктованы не только временем или желанием живописцев занять узкую нишу, чтобы выдержать конкуренцию, но и влиянием среды. Особенности отдельных городов влияли и на тематику натюрморта (например, «рыбный» натюрморт в Гааге, известной своим морским промыслом, или «философский» натюрморт, характерный для университетского города Лейдена), и на его техническое исполнение: например, в Харлеме начал складываться тональный натюрморт, а в Дордрехте, наоборот, большее внимание уделялось сохранению локального цвета.

«Когда в искусстве заходит речь о термине „натюрморт“, то вспоминают прежде всего о замечательных мастерах, которые уже в XVII веке в Голландии разрабатывали в этом жанре искусства самые разнообразные его виды», — Вильгельм фон Боде, из книги «Рембрандт и его современники» (перевод Ю. А. Тарасова).

Для художника цвет может использоваться по-разному: он может нести символическую и эмоциональную окраску, зависящую от культурного и исторического контекста, а может использоваться для создания наиболее реалистичного изображения. При этом восприятие отдельного цвета будет зависеть от тех цветов, с которыми он соседствует: цвет может быть ослаблен, усилен или даже смешан. С развитием живописи происходит переход от цветов, соответствующих окраске отдельного взятого предмета и разделённых чётким контуром, к использованию тончайших оттенков. В этих оттенках теряется символическая составляющая, но возникает возможность для наиболее точного подражания действительности.

Может показаться, что при попытках оперировать локальным цветом картина будет казаться плоской: в природе цвета и окружение влияют друг на друга, и это многообразие цветов помогает создавать иллюзию объёмного пространства и взаимодействия изображаемых объектов.

«Ещё более важным свойством цветов, чем их ненадежность и неустойчивость, является их зависимость друг от друга», — Рудольф Арнхейм.

В некоторых работах дордрехтских мастеров действительно есть приближенность к декоративности при особо активном использовании локального цвета — однако даже в них изображаемое пространство и предметы не лишено объёма и многоплановости. Моя гипотеза состоит в том, что при активной работе со светотенью и ритмичного использования локальных цветов подобная манера живописи не вредит реалистичности картины и созданию глубины пространства.

«[Свет] прекрасен сам по себе, потому что его природа проста и вбирает в себя всё», — Роберт Гроссетест.

Для подтверждения своей идеи я решила последовательно рассмотреть работы Бартоломеуса Абрахамса Асстейна, Абрахама ван Калрата и Якоба Герритса Кейпа, которых относят к наиболее известным мастерам натюрморта дордрехтской школы. При этом наибольшее внимание я постаралась уделить картинам Бартоломеуса Асстейна, так как в его натюрмортах использование локального цвета выражено особенно ярко.

Для примеров были отобраны натюрморты, которые, по моему мнению, лучше всего подчёркивают техническое исполнение работы со светом. Также мне показалось важным рассмотреть работы с разным подходом к написанию освещения, чтобы показать, что выделение локального цвета может дать живой и в чём-то натуралистичный результат и при этом не ограничивать живописца в выборе техники или типа освещения.

В анализе отобранных картин я опиралась на книги, посвящённые голландскому натюрморту, а также применяла теорию цвета и рассматривала работу со светотеневой средой в индивидуальном порядке для каждого отдельного изображения.

Бартоломеус Абрахамс Асстейн

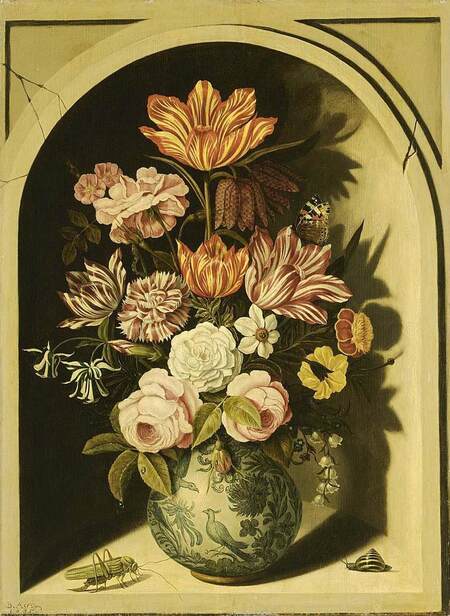

Прежде чем рассматривать творчество Бартоломеуса Асстейна, нельзя не обратить внимание на то, как техника некоторых его работ напоминает картины Бальтазара ван дер Аста. Хотя этого художника не относят к школе дордрехтских мастеров, во многих его работах можно увидеть использование локального цвета, характерное для натюрмортов Бартоломеуса Асстейна, а нидерландский институт истории искусств напрямую упоминает Бартоломеуса как одного из его учеников.

Слева: Бартоломеус Абрахамс Асстейн. Натюрморт с цветами, ракушками и лягушкой. 1631. Справа: Бальтазар ван дер Аст. Натюрморт с цветами. 1625-30.

Как и на представленном примере выше, на части своих цветочных натюрмортов Бартоломеус выделяет локальными цветами бутоны цветов, визуально отодвигая их ближе к зрителю. При этом он активно работает со светотеневой моделировкой отдельных элементов, например, листьев, и ритмично размещает их по всей картине, создавая повсеместное ощущение объёма. В то же время листья сближаются с фоном по цвету и тону, как в воздушной перспективе, что создаёт ощущение многоплановости в подобных работах.

Бартоломеус Абрахамс Асстейн. Корзина с виноградом, ромерой и вишней на частично задрапированном выступе. 1662

Бартоломеус Абрахамс Асстейн. Персики на фарфоровом блюде на частично задрапированном выступе. 1638.

Бартоломеус Абрахамс Асстейн. Цветы в корзине на подоконнике с ракушками. 1641.

На данной работе живописец не сближает зелёную растительность так сильно с фоном тонально, работая с моделировкой объёма преимущественно внутри неё, однако разница света и тени здесь показана куда сильнее: есть как более крупные выстветленные участки листьев в левой части работы, которые выходят на передний план, так и небольшие акценты в затемнённых участках, которые все вместе образуют глубину в картине. При этом бутоны сохраняют локальность цвета: можно заметить, как одинаковые типы цветов не теряют изысканности цвета в тёмных местах.

Бартоломеус Абрахамс Асстейн. Натюрморт. 1635.

Другим решением становится использование сближенных оттенков. На данной работе все элементы объединяет жёлтое освещение: несмотря на то, что на бутонах всё ещё используются локальные цвета, их цветовая общность между собой, фоном и тенью не позволяет им «выпасть» из картины. К тому же, листья растений здесь снова объединяются с фоном, но уже куда сильнее тонально, что снова делит картину на планы и придаёт ей реалистичность. Ощущению глубины так же помогают более выстветленные участки зелёного, создающие плавный переход от участков на свету к участкам в тени.

Бартоломеус Абрахамс Асстейн. Натюрморт с персиками, виноградом и абрикосами в плетёной корзине на каменном антаблементе. 1640.

Бартоломеус Абрахамс Асстейн. Натюрморт с персиками и виноградом. XVII век.

Бартоломеус Абрахамс Асстейн. Виноград, вишня, персики и прочие фрукты в корзине с розой и стрекозой на каменном выступе. 1637.

В представленных выше работах художик использует глубокие почти чёрные тени, в том числе при моделировке объектов, подчинённых локальному свету. В данном случае объём и реалистичность создаётся чётким контрастом между тёмными и светлыми областями и их ритмичным расположением.

Бартоломеус Абрахамс Асстейн. Серебряная тарелка с персиками, ваза с попугайными тюльпанами, персики и ракушки на частично задрапированном столе. 1638.

Бартоломеус Абрахамс Асстейн. Натюрморт с фруктами и вином. 1644.

На данных картинах художник снова использует моделировки объёма отдельных объектов и ритмично располагает затемнённые участки. Однако любопытно отметить, как цвета в отражениях фруктов на посуде не теряют своей локальности и насыщенности, но при этом не «выпадают» на передний план благодаря едва изменённому тону и наличию резких границ теней.

Абрахам ван Калрат

Абрахам ван Калрат использует не такой ярко выраженный локальный характер цветов, как Бартоломеус Асстейн, и подчиняет все элементы колористическому целому. Однако и в его работах можно встретить использование декоративного эффекта, благодаря которому отдельные предметы на картине приближаются к зрителю.

Абрахам ван Калрат. Натюрморт с персиками и виноградом. Около 1680.

На картине «Натюрморт с персиками и виноградом» можно увидеть, как наибольшая часть пространства утопает в тёмной, почти чёрной тени, а переход к персикам и ткани, на которой они лежат, очень контрастный. Художник умело делит картину на планы, выделяя промежуточный между фоном и персиками бликами на винограде, но сближая его по тону и цвету с листьями и стеной на заднем плане.

В данном натюрморте художник использует не только контраст тона, но и контраст тёплого и холодного. Персики и белая ткань выделяются также за счёт того, что написаны в более тёплых тонах, а листья на заднем плане включают в себя оттенки синего.

Абрахам ван Калрат. Натюрморт с персиками. XVII–XVIII вв.

На «Натюрморте с персиками» используются похожие приёмы: предметы постепенно проступают на чёрном фоне за счёт послойного выделения групп предметов.

Общий колорит картины дополнительно сближается за счёт использования серых оттенков у тарелки и ракушек: расположенные рядом с красными локальными цветами персиков и бабочки, они кажутся нам зелёными, не выбивающимися из общих цветов картины, но при этом сохраняющими локальные цвета.

Абрахам ван Калрат. Натюрморт с персиками. XVII–XVIII вв.

На ином натюрморте с персиками переход от фона к предметам на переднем плане более контрастный. Здесь глубина пространства выстраивается за счёт плавно утопающих в тёмном фоне листьев, явно очерченных теней у персиков и контраста тёплых оттенков фруктов с синеватым окружением.

Абрахам ван Калрат. Натюрморт с персиками. XVII–XVIII вв.

На данной работе хорошо видно обобщённый, мглистый колорит и превалирование тёплых оттенков. Персики выполнены в локальных насыщенных цветах, однако они хорошо вписаны в пространство за счёт глубоких теней, переходящих в тёмный фон, сближенных по цвету листьев и поверхности стола, а также нюансного крыла бабочки справа.

Абрахам ван Калрат. Ракушки на фиолетовом гобелене. 1690-е.

На данной работе художник работает с очень мягким рассеянным освещением. Окружение остаётся практически неразличимым глубоким тёмно-коричневым, и более светлые предметы с бликами явно отделяются от фона. При этом живописцу всё равно удаётся создать в картине глубокое пространство, но уже за счёт того, что разные планы выстраиваются равноправными элементами — ракушками: самые светлые выдвигаются к зрителю ближе всего, промежуточные имеют более тёмные тона, но подсвечиваются бликами. Самая дальняя ракушка нежно утопает в тёмном фоне и полна мягких переходов тона.

Художник также сближает предметы и добавляет реалистичности богатой охристо-коричневой палитрой и приглушённым колоритом.

Абрахам ван Калрат. Разложение рыбы. XVII–XVIII вв.

Данная работа кажется менее контрастной за счёт светлого и детального окружения, а также ритмичного расположения бликов и теней, хотя выстроена по похожему принципу: использование родственных охристо-коричневых цветов (разбавленных в данном случае красноватыми нюансами) и деление на планы через более плавные переходы тона на фоне. Рыба выносится художником на передний план за счёт детализации и сложной светотеневой моделировки, через которую живописец показывает сложную форму предмета со всеми изгибами, выпуклостями и деталями.

Абрахам ван Калрат. Натюрморт с лобстером. 1700.

На некоторых работах Абрахама ван Калрата можно увидеть технику, схожу с техникой Бартоломеуса Асстейна. Например, на «Натюрморте с лобстером» присутствуют схожие по насыщенности локальные оттенки красного. В то же время с присущей ему манерой Абрахам уделяет большее внимание детальной светотеневой моделировке формы, особенно заметной на панцире лобстера и заставляющей его выглядеть очень реалистично.

При этом красный цвет такой насыщенности, расположенный в зелёной среде, имеет риск выделиться слишком сильно и «выпасть» из общего пространства картины. Однако этого не происходит, потому что художник разбавил красными нюансами всё пространство картины от персиков на переднем плане до красных виноградин и пожухших частей листьев.

Якоб Герритс Кейп

Якоб Герритс Кейп. Тюльпаны. 1638.

Якоб Герритс Кейп использует ритмичное распределение локальных цветов по всей картине. Они не утрачивают своего характера ни на свету, ни в тени — местами сохраняются даже синеватые оттенки белого у тюльпанов, несмотря на тёплое зеленовато-охристое окружение. И всё же картина выглядит целостно благодаря умелой работе с композицией и детальной проработке света и тени на бутонах, стеблях и листьях цветов. Частично лепестки каждого тюльпана уходят в тень ровно в том объёме, чтобы показать объём.

Якоб Герритс Кейп. Натюрморт ванитас с ангелом, пускающим мыльные пузыри. XVII век.

Данный натюрморт выглядит ещё более целостно: несмотря на большее разнообразие локальных цветов, все они чередуются на протяжении всей картины. Хотя большая часть предметов выполнена в тёплых оттенках, холодные синие тона не теряются и не привлекают к себе слишком много внимания, равномерно повторяясь и немного изменяясь в насыщенности от предмета к предмету.

Заключение

Несмотря на то, что активное использование локального цвета чаще ассоциируется с картинами, больше богатыми символикой, чем натуралистичностью, на примере натюрмортов голландских мастеров дордрехтской школы можно увидеть, как равномерное использование локального цвета, приглушённого колорита и светотеневых моделировок в разном объёме позволяет создавать реалистичные картины и наполнять их глубиной пространства.

Ю. А. Тарасов. Голландский натюрморт XVII века. — СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2004. — 166 с.

Ю. Г. Бобров. Локальный цвет в живописи. — Текст: электронный // Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств, 2016. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lokalnyy-tsvet-v-zhivopisi/viewer (дата обращения: 18.11.2025).

Ю. Н. Звездина. Эмблематика в мире старинного натюрморта. — М.: Наука, 1997. — 160с.

https://www.artnet.com/artists/bartholomeus-assteyn/ (дата обращения: 18.11.2025).

https://www.pubhist.com/person/171/balthasar-van-der-ast (дата обращения: 18.11.2025).

https://www.artnet.com/artists/abraham-van-calraet/ (дата обращения: 18.11.2025).

https://commons.wikimedia.org/wiki/Paintings_by_Abraham_van_Calraet (дата обращения: 18.11.2025).

https://artchive.ru/artists/3298~Jakob_Gerrits_Kejp (дата обращения: 18.11.2025).

https://www.art.salon/artwork/jacob-gerritsz-cuyp_a-vanitas-still-life-with-an-angel-blowing-bubbles_AID214234 (дата обращения: 18.11.2025).