Псковский пинтерест XII–XVI веков

«Псковский пинтерест» — это отпечаток собственного уникального опыта рождения и взросления в древнейших памятниках Псковщины. В этом лонгриде я попытаюсь передать тот восторг и глубочайшую привязанность к уникальному искусству моей родины, которые я переживаю каждый день.

Псков — один из древнейших городов на северо-западе современной России, впервые упомянутый в «Повести временных лет» в 903 году. Тем не менее, ранние следы человеческой жизни на месте псковского городища датируются двумя тысячами лет до нашей эры.

Количество уникальных памятников искусства превышает сотни, среди них есть даже объекты Юнеско. Псков — это город, в котором давние века изящно сочетаются с современной жизнью. Куда бы ты ни ступил — везде встретишь церковь и услышишь звон колоколов, найдёшь след из давно минувшего века. Дети и подростки, бегающие по крепостным стенам 14-го века, — естественная картина детства каждого псковича.

Почему псковское?

Древнее искусство Пскова отличается от любого другого рядом особенностей — оно самобытное, игривое и страстное, вместе с тем практичное и традиционное. Только в псковских летописях среди исторических событий вы натолкнётесь на личные комментарии автора о том, что он устал, и ему бы хотелось сейчас пива выпить, но надо писать; только в псковских иконах вы столкнётесь с экспрессивными мазками красок и совсем вольными трактовками библейских сюжетов; только у псковских храмов вы почувствуете стойкую простоту и успокаивающую приземлённость.

Связь псковской и византийской живописи на примере собора Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.

Фрески собора Мирожского монастыря в Пскове XII-ого века и фрески церквей бывших византийских земель в Герёме IX–XI-ых веков.

Несмотря на то, что византийские фрески IX–XII веков очень похожи на псковские, между ними всё же есть существенная разница.

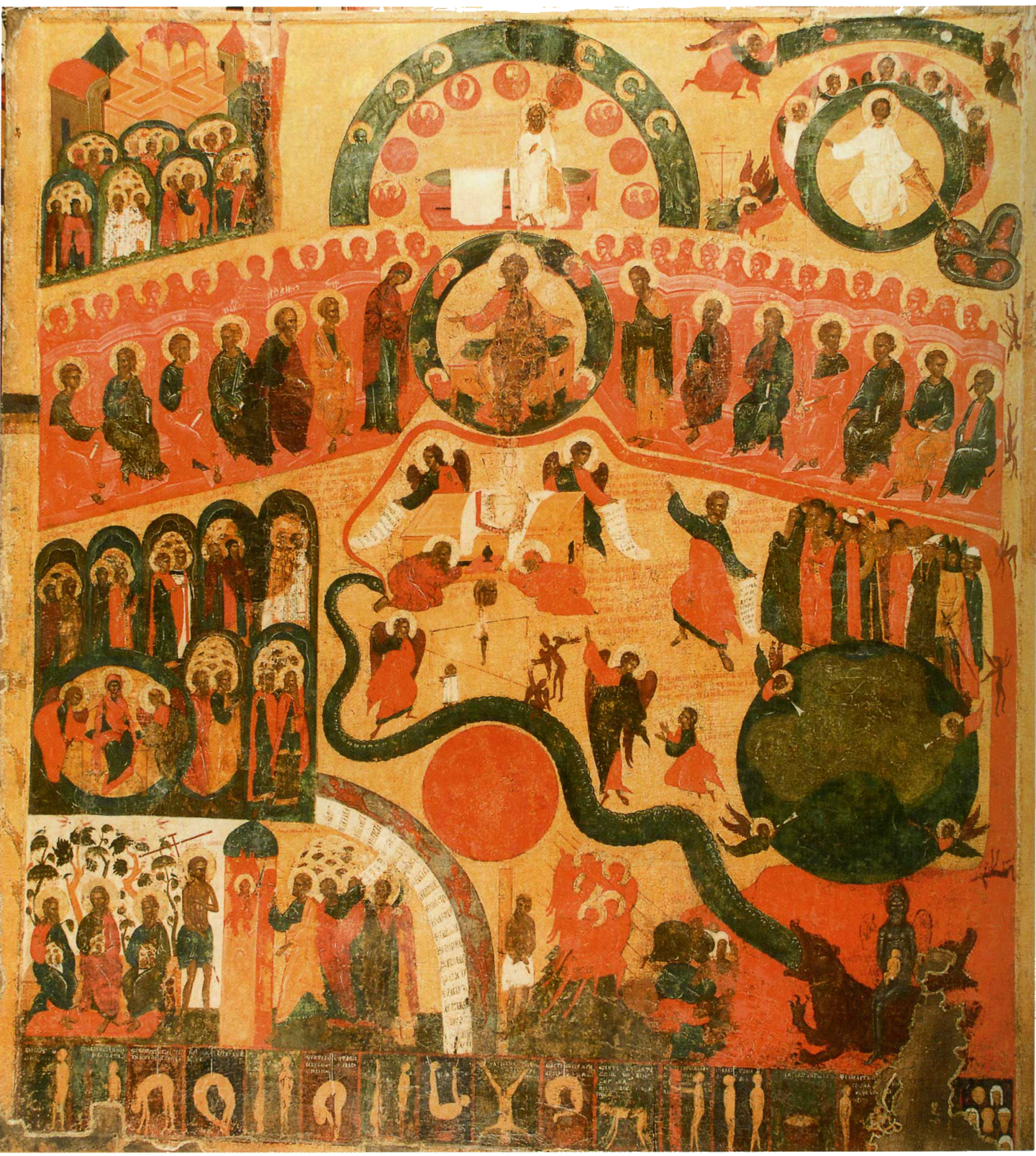

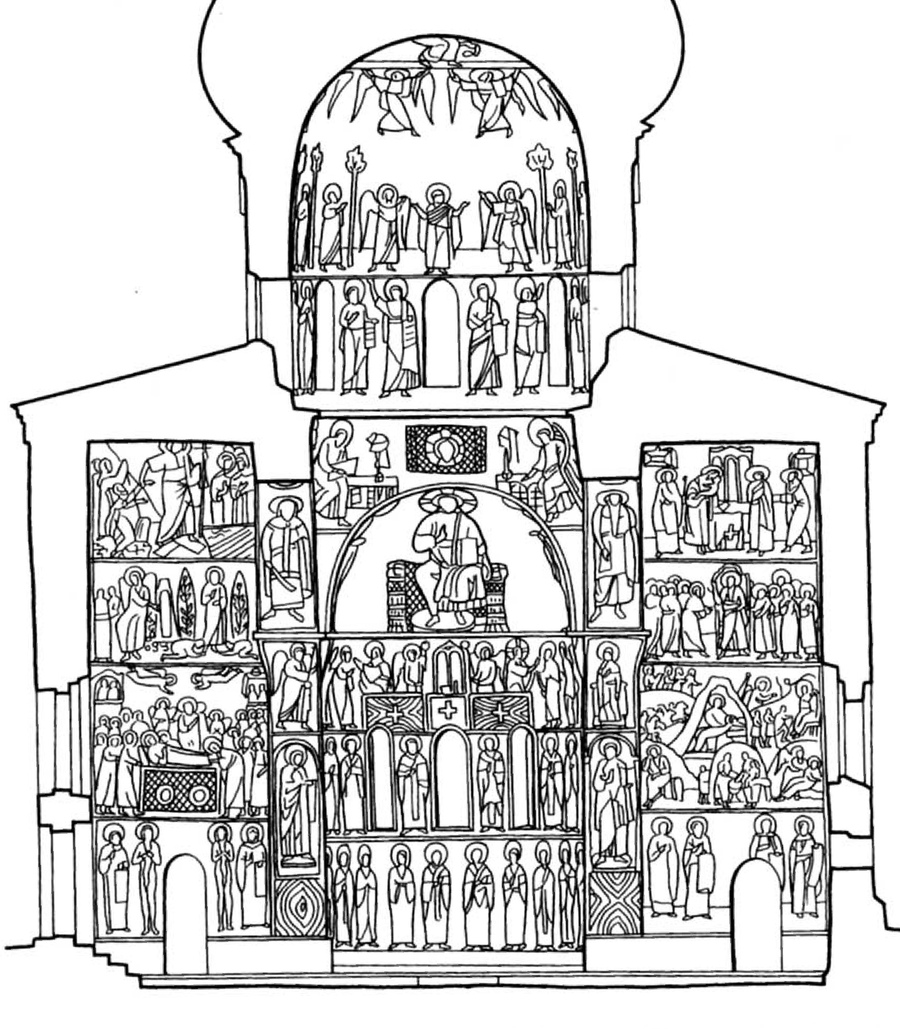

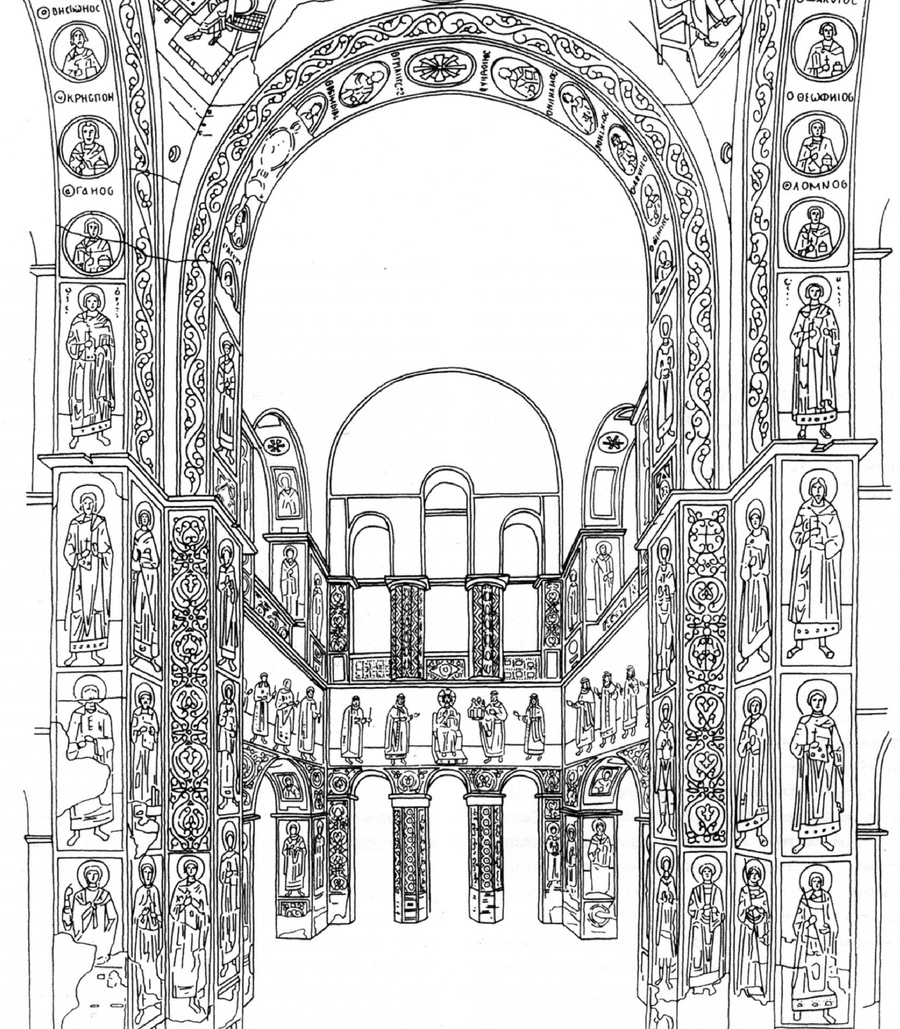

Во-первых, композиция росписей византийских церквей больше напоминает окошки или кирпичи, чётко идущие друг за другом. Каждый сюжет очерчивает свои чёткие границы, тогда как у псковичей все персонажи и события будто находятся в общем пространстве.

Схемы фресок собора Мирожского монастыря и храма с типичной византийской системой фресок

Во-вторых, цветовая палитра фресок Мирожского монастыря всё же изменилась, по сравнению с фресками византийцев. Это неудивительно, так как земли юга и северо-запада обладают совершенно разными ресурсами. Для земель Пскова такой яркий лазурный оттенок синего очень редок, но зато крайне естественно появляется бутылочно-зелёный и коралловый розовый. Синий преобладает над традиционной псковской гаммой — псковичи помогали византийцам расписывать собор, учась у мастеров, а не покрывали стены краской полностью самостоятельно.

Выход псковской иконописи из тени Новгорода.

Находясь под сильным влиянием Великого Новгорода вплоть до XIII века, Псков перенял часть традиций новгородской иконописи, прежде чем развить свой стиль.

В начале XII века псковская живопись повторяет некоторые черты новгородской: простые линии, часть иконографии и популярных в Новгороде сюжетов, цветовую гамму.

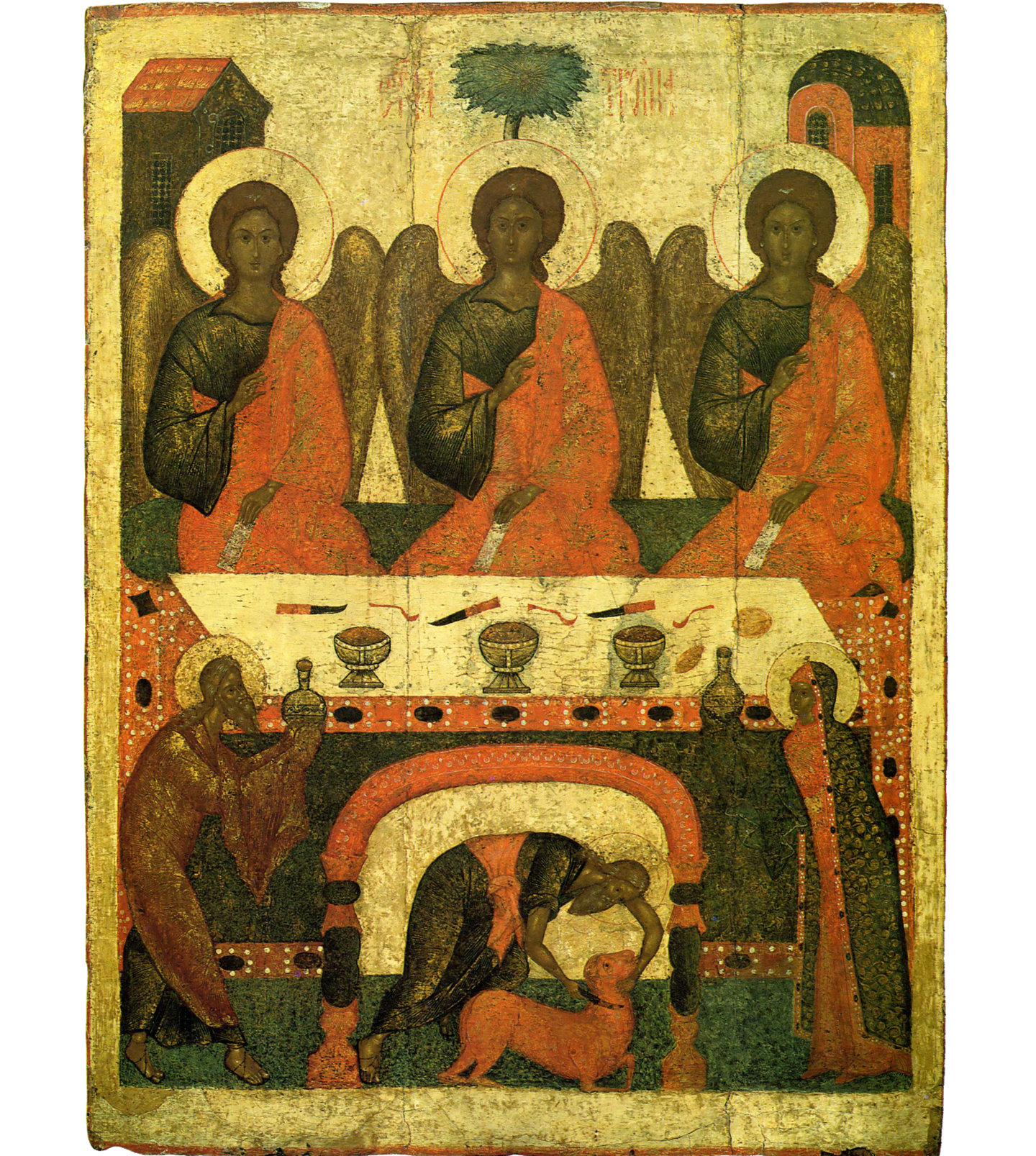

Иконы XII века в Пскове и иконы XI–XII века в Новгороде

К XIII веку Псков становится практически независимым от Новгорода, проявляется и свой стиль в живописи — она наконец-то обретает экспрессивность, чувственность и динамичность.

Позы становятся более выразительными и размашистыми, художники позволяют себе наполнять образы на иконах более сложными и явными эмоциями, трактовать сюжеты по-своему и сочетать в иконах разные темы.

Композиции в рисунках становятся неустойчивыми, цвета более глубокими и насыщенными, тени и блики — констрастнее.

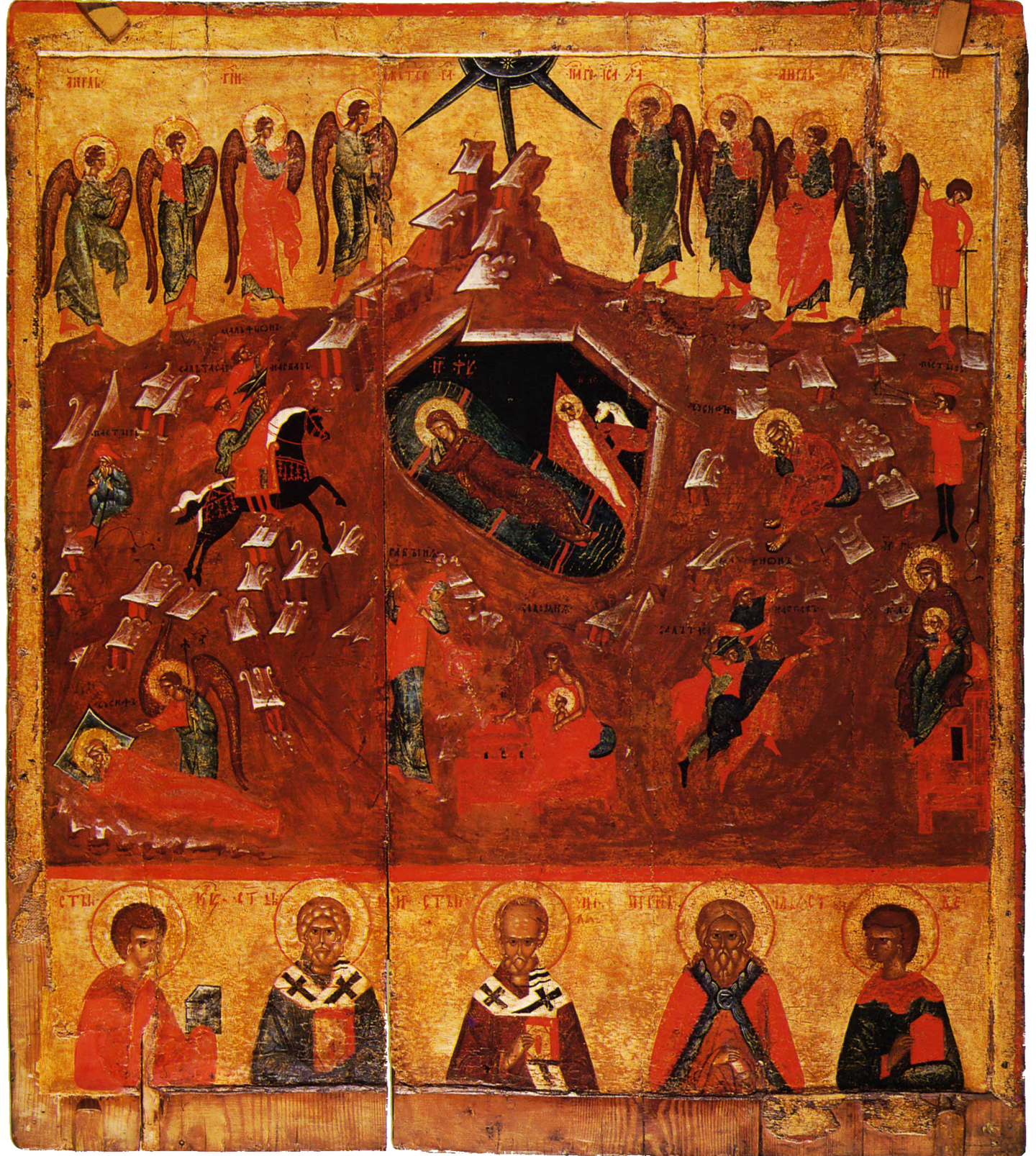

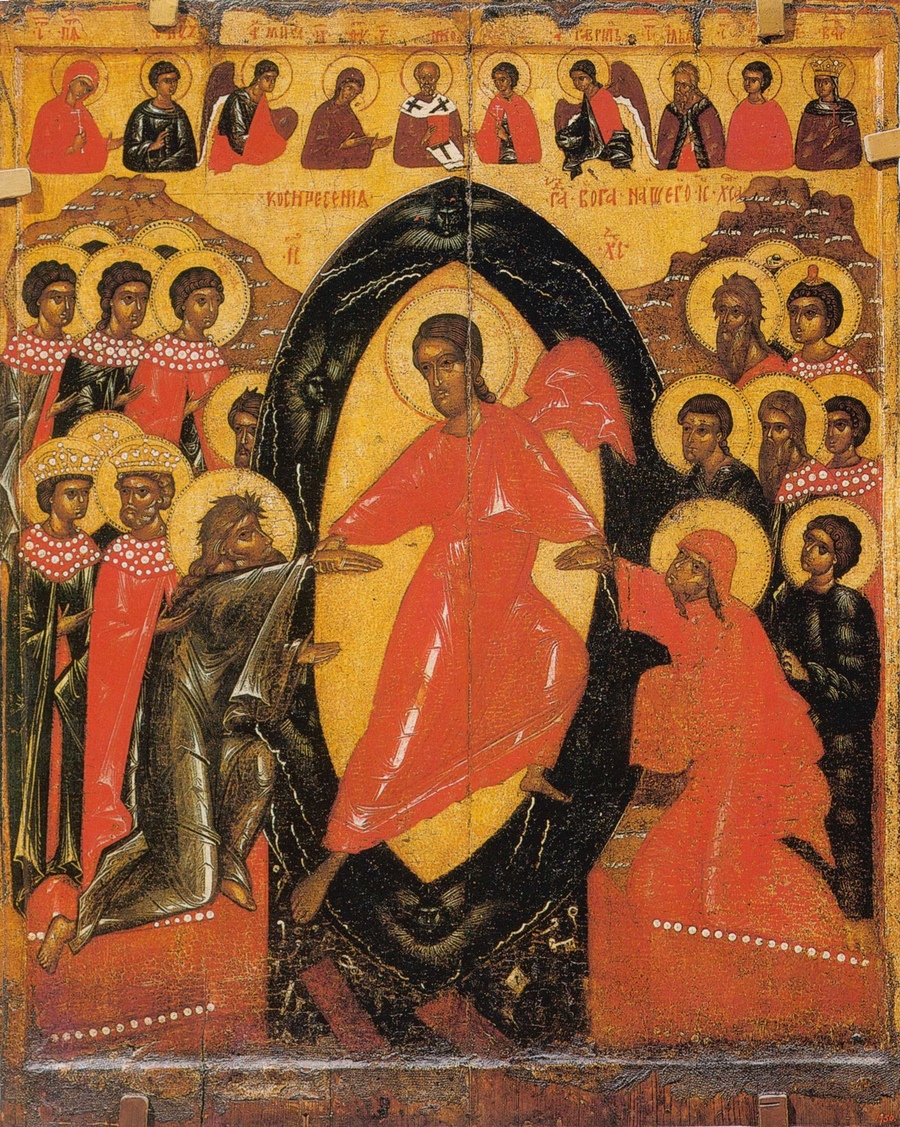

Так на примере иконы «Сошествие во ад» мы можем видеть особенности, свойственные псковскому искусству.

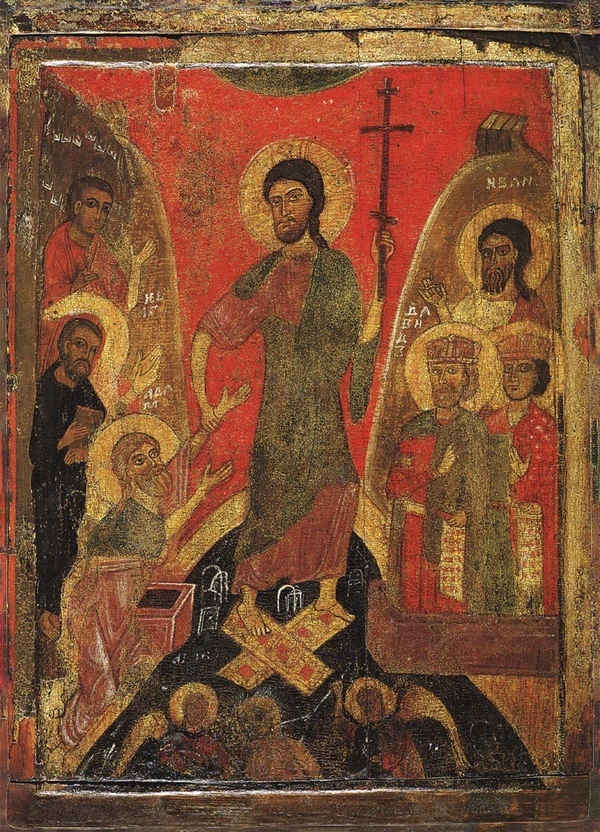

«Сошествие во ад» Псков XIV–XV век, Новгород XIII век.

Псковский иконописец вопреки канону одел Христа в яркое коралловое одеяние, подчеркивая его жертвенность; придал его позе динамики с помощью широкого шага, создавая особое чувство героизма от иконы. Новгородец же остался в своей привычной сдержанной манере — Иисус стоит ровно, композиция устойчива и статична, не наполнена яркими эмоциями и динамикой, одеяния соответствуют канону.

То, что подчёркивает особый дух псковского древнего искусства, прослеживается и в этой иконе — особый взгляд на мир, состоящий не только из честности в чувствах и нарушения канонов, но и в ценности человеческих жизней и свобод.

Обычно на иконах с данным сюжетом Ева либо стоит позади Адама, либо не может дотянуться рукой до Христа, либо Спаситель и вовсе не тянется к ней. В псковской же иконе Иисус держит и Еву, и Адама одинаково крепко, будто ставя их на один уровень.

К тому же, Христос спасает гораздо большее количество освященных автором праведников, чем положено по канону, будто бы сильно сочувствуя им и желая подчеркнуть масштаб подвига.

Не менее важной особенностью иконы является расположенный сверху деисусный чин, во главе которого находится святой Никола. Подобное выделение Николы свойственно только псковской иконе — псковичи выделяли его из ряда святых, приближая к Иисусу из-за уникального чуда воскрешения.

Несмотря на то, что Псков является пограничным городом, имеющим связь с западными европейскими народами, местные иконописцы будто бы намеренно избегают заимствований из чужих иконописных традиций, отдавая предпочтение развитию самобытного стиля.

Псковская живопись своеобразна и экспрессивна, но что насчёт архитектуры?

Псковская архитектура XII–XVI веков выглядит как-то, что любой человек назвал бы «типичная древнерусская архитектура». Но так ли она типична на самом деле?

У псковского зодчества есть свои характерные признаки, отличающие его от любого другого — Новгородского, Московского или Владимиро-Суздальского. Эти отличия настолько существенны, что любой человек, краем уха услышав о них единожды, всегда сможет безошибочно выделить псковича из толпы.

Известняк — плюсы, минусы, подводные камни.

Местный известняк, или же плитняк, стал основой целой строительной традиции. Поняв его природу, вы поймёте, почему псковские храмы и стены выглядят именно так, а не иначе.

Псковский плитняк — это тяжелый, слоистый известняк серо-зелёного, желтоватого или сероватого оттенка. Несмотря на то, что известняка под Псковом очень много, это далеко не самый покладистый материал.

Во-первых, он неровный. Плиты разной толщины, с рваными краями: из них нельзя сложить идеальную геометрию. Камень диктует свое: поверхность стены выходит «живой», пластичной, с натуральным рельефом.

Во-вторых, он хрупкий и слоистый, плохо переносит мелкую обработку. Вырезать тонкие капители, детали резного декора крайне трудно. Любая попытка создать изящную форму заканчивается трещиной или сколом, отсюда почти полное отсутствие нарядного каменного орнамента, как в суздальских или владимирских храмах.

При этом известняк исключительно прочен на сжатие — он может держать колоссальную нагрузку. Благодаря этому из него можно возводить толстые стены и тяжёлые столпы, несущие не менее массивные каменные своды и купола.

Псковские зодчие не стали спорить с камнем, не пытались выжать из него невозможное. Наоборот, они приняли все его ограничения и превратили их в выразительные приёмы.

Из-за неровности плит кладка получалась природной, рельефной. Чтобы укрепить стены и сгладить щели, всё покрывали густым известковым раствором, а потом белили. Так родилась фирменная «псковская обмазка» — слой побелки, который не просто скреплял стену, но и придавал храму цельность, мягкость, скульптурную форму.

Псковский кром

Из-за хрупкости материала отказались от резьбы. Вместо неи в псковской архитектуре главными выразительными элементами становятся сам объём, масса, плотная структура здания. Храмы кажутся монументальными, при этом простыми. Их красота — не в орнаменте, а в соотношении объёмов, в игре света и тени на слегка криволинейной поверхности белёных стен.

Суздальский храм по сравнению с псковским.

Так появился архитектонически честный, функциональный псковский храм, похожий больше на надёжную крепость, чем на одухотворенное и изящное святилище. Именно с такой простой, естественно вырастающей из земли, несимметричной, неровной постройкой человек может чувствовать себя соразмерным храму.

Но куда же без орнамента?

Несмотря на непослушный материал, псковичи не смогли полностью отказаться от украшений своих построек. Вместо изящных обилий арок, сплетений сводов или скульптур псковский храм наделён другой фирменной деталью.

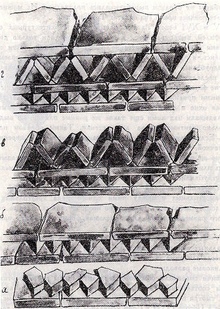

«Поребрик, бегунок, поребрик» — простейшая структура одного из самых узнаваемых орнаментов древней архитектуры.

Этот орнамент можете сложить даже вы. Просто кладите кирпичи под углом — и вуаля, картинка из псковского пинтереста XII–XVI века готова!

Псковское древнее искусство — гармоничное сочетание местных материалов, исторических обстоятельств и уникальных традиций. Его художественный язык строгий, эмоциональный и свободный; архитектура и иконопись Пскова создают образы, которые легко воспринимаются, вдохновляют и сохраняют духовную и художественную ценность.

Псковский музей-заповедник. Официальный сайт. URL: https://pskovmuseum.ru (дата обращения: 22.11.2025).

Русский музей. Коллекции иконописи. URL: https://rusmuseumvrm.ru (дата обращения: 23.11.2025).

Третьяковская галерея. Официальный сайт. URL: https://www.tretyakovgallery.ru (дата обращения: 23.11.2025).

ЮНЕСКО. Памятники Пскова и Пригородов. URL: https://whc.unesco.org/en/list/ (дата обращения: 23.11.2025).

Академия художеств Российской Федерации. Доклады по реставрации и исследованиям памятников Пскова. URL: https://rah.ru (дата обращения: 23.11.2025).

Археологические исследования Пскова: материалы конференций, СПб, 2015–2020.

Холодова Е.А. «Псковская архитектурная школа XII–XVII веков». Москва: Искусство, 2018.

Сорокин И.П. «Иконопись Пскова и влияние на московские школы». СПб: Азбука, 2017.

Лазарев В.Н. «Русское искусство: Византия и Псков». Москва: Наука, 2016.

Стрелков А.В. «Фрески Мирожского монастыря: техника и художественный язык». СПб: Искусство, 2015.

Ковальчук М.И. «Шатровые храмы Пскова и их влияние на московскую архитектуру XVII века». Москва: Архитектура, 2019.

Новгородская, Московская и Владимирская школы: сравнительные исследования. Сборник статей. СПб: Наука, 2020.

Материалы реставрации храмов Пскова, 2010–2020. Псковский музей-заповедник, 2021.

Левина Н.В. «Техника псковской иконописи: пигменты, композиция, выразительность».

[1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Mirozhsky_Monastery?utm_source=chatgpt.com «Mirozhsky Monastery»

[2]: https://whc.unesco.org/en/list/1523/?utm_source=chatgpt.com «Churches of the Pskov School of Architecture»

[3]: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APskov_Krom.jpg?utm_source=chatgpt.com «File: Pskov Krom.jpg»

[4]: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APskov_ChurchStBasil_Hill3.JPG?utm_source=chatgpt.com «File: Pskov ChurchStBasil Hill3.JPG»

[5]: https://whc.unesco.org/en/list/1523/gallery/?utm_source=chatgpt.com «Churches of the Pskov School of Architecture»

[6]: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APskov_Krom_%28Kremlin%29.jpg?utm_source=chatgpt.com «File: Pskov Krom (Kremlin).jpg»

[7]: https://tourism.restexpert.com/russia/place/mirozhsky-monastery/?utm_source=chatgpt.com «Mirozhsky Monastery: unique frescoes of the 12th century»

[8]: https://www.gettyimages.com/photos/church-in-pskov?utm_source=chatgpt.com «150 Church In Pskov Stock Photos & High-Res Pictures»

[9]: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category%3AQuality_images_of_Pskov_Kremlin?utm_source=chatgpt.com «Category: Quality images of Pskov Kremlin»

[10]: https://orthodoxwiki.org/Mirozhsky_Monastery_%28Pskov%2C_Russia%29?utm_source=chatgpt.com «Mirozhsky Monastery (Pskov, Russia)»

[11]: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category%3AKremlin_of_Pskov?utm_source=chatgpt.com «Category: Kremlin of Pskov»