Маргинальные образы в фотографиях позднего СССР и 1990-х

- Введение и концепция - Бездомные как центральные фигуры кадра: Игорь Мухин, Александр Чекменёв, Борис Михайлов, Сергей Чиликов, Пётр Барабака - Маргинальность по другую сторону объектива: Мирослав Тихий - Истории маргиналов: фотография как форма повествования — Дима Марков, Алла Есипович, Сергей Чичиков - Заключение

В этом исследовании я рассматриваю, каким образом в фотографии периода поздней перестройки и первых десятилетий постсоветской России проявляется тема маргинальности. Меня интересует, как камера фиксирует тех, кто живёт на границе социального пространства: людей без дома, без поддержки, зависимых, одиноких, тех, кого общество чаще всего не желает замечать. Важен и сам жест съёмки — как акт признания существования этих людей, как способ вступить в контакт с реальностью, которую обычно предпочитают игнорировать.

маргина́л (мужской род) — человек, оказавшийся вне своей социальной среды; опустившийся, изгой.

Маргинальные фигуры всегда находились на периферии общественного взгляда, но в 1990-е и 2000-е эта тема приобретает особую выразительность. Это связано с распадом прежней системы и поиском новых ориентиров: кризисом, сменой ценностей, ощущением нестабильности. Поэтому подобные фотографии становятся не только изображениями отдельных судеб, но и своего рода документом эпохи, в которой привычные границы нормы теряли чёткость, а уязвимость становилась символом времени.

Спустя годы обращение к этим изображениям превращается в попытку понять их заново: как мы воспринимаем тех, кто смотрит на нас с этих снимков? Что меняется в нашем взгляде сегодня? Мне важно говорить об этих фотографиях так, будто они принадлежат не только истории, но и настоящему, поскольку диалог с прошлым продолжается — в том числе через мой собственный опыт работы с камерой.

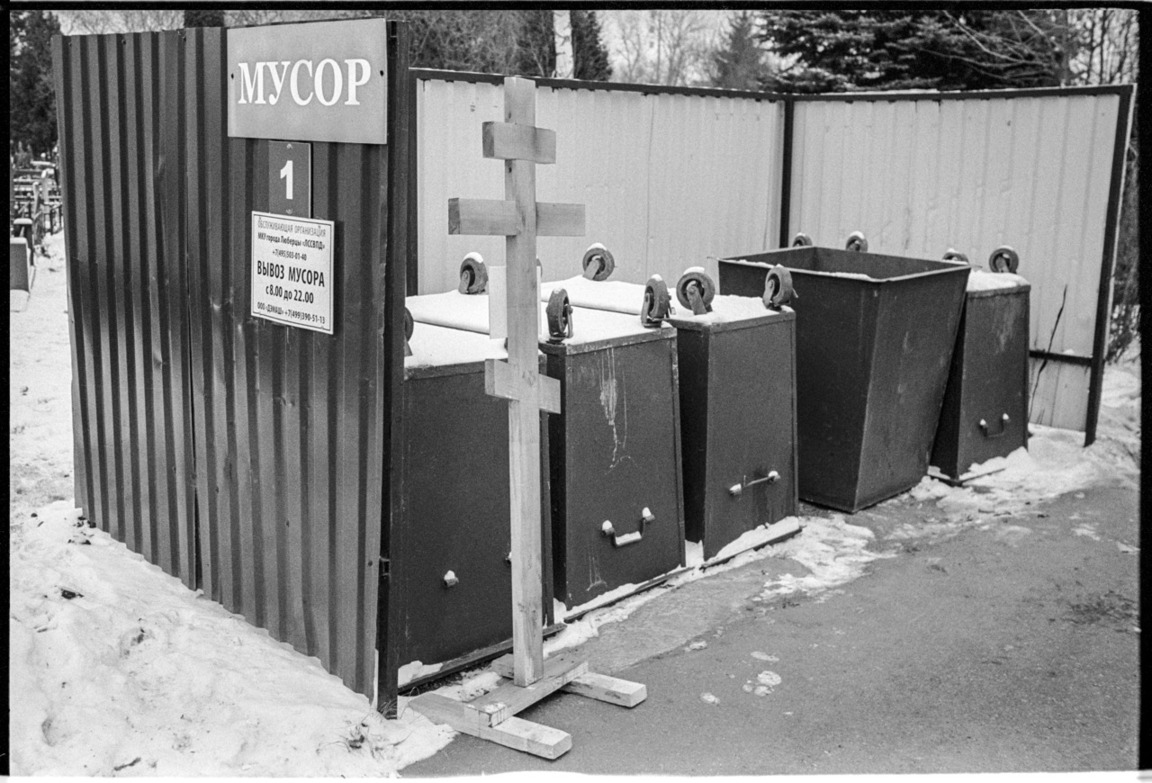

-> Фотографии из личного архива автора. 2024–25.

Отбирая визуальный материал, я ориентировался прежде всего на эмоциональный отклик. Для меня было важно, насколько в изображении ощущаются искренность и степень присутствия — как героя, так и автора. Я стремился выбирать такие работы, в которых маргинальность не превращается в декоративный эффект, а остаётся поводом для размышления о теле, о границах видимого, о допустимости определённых жестов. В фокус моего внимания попали авторы, для которых взаимодействие с персонажем становится частью смысла. Поэтому в исследование вошли как прямые документальные практики, так и проекты, где присутствуют элементы символизма, театрализации, метафоры. Исторический контекст тоже учитывался, но лишь как одна из составляющих, а не как ограничение.

Структура исследования построена как движение от взгляда на маргинальность со стороны (Мухин, Чекменёв, Михайлов и другие) к маргинальному взгляду на мир (Тихий), а затем — к тем авторам, для которых фотография становится способом рассказывать истории и фиксировать опыт (Марков, Есипович, Чичиков). Таким образом, каждая часть демонстрирует своё понимание роли камеры: как она может стать соучастником, жестом принятия или дистанцирования, как она включается в этическое пространство встречи с человеком. Это не просто подбор авторов — это попытка проследить изменение позиции взгляда: от холодного наблюдения к соучастию.

В текстовых источниках я опирался прежде всего на интервью и биографические материалы фотографов, доступные в сети: публикации в медиа, документальные фильмы, авторские блоги. Для меня было важным понять не только визуальный язык каждого автора, но и то, из какого внутреннего опыта этот язык рождается: какие у них отношения с героями, какие мотивы ими движут, что они хотят увидеть и показать. Эти материалы помогли уловить интонацию, с которой они говорят о маргинальности, о видимости, о личной ответственности автора перед теми, кого он снимает.

Маргиналы как центральные фигуры кадра: Игорь Мухин, Александр Чекменёв, Борис Михайлов, Сергей Чиликов, Пётр Барабака

Фотографии Игоря Мухина, сделанные в Ленинграде середины 1980-х годов, можно рассматривать как ключевой документ не только маргинальных сюжетов, но и появления новой молодежной идентичности в позднесоветском пространстве. Его внимание направлено не просто на уличные группы, а на целую среду, в которой зарождались альтернативные культурные формы. Мухин фиксирует панков, рокеров, анархистов, подростков, которые пробуют на прочность границы дозволенного и ищут собственное место в мире, где официальная идеология уже теряет силу.

Игорь Мухин. Ленинград. СССР. 1986–1988.

Игорь Мухин. Ленинград. СССР. 1986–1988.

Многолетний проект Александра Чекменёва «Улицы Одессы» представляет собой подробное наблюдение за городом, где автор последовательно исследует его различные социальные слои. Важную роль в этой серии занимает фигура бездомного — человека, который существует на стыке невидимости и городской обыденности, становясь частью уличной топографии.

Улицы Одессы. Александр Чекменев. 1999-2009.

Чекменёв неоднократно возвращается к образам людей, живущих на улице: неподвижные фигуры на асфальте, тела, окружённые сумками, мешками, вещами, составляющими их кочевой быт. В этих снимках нет попыток смягчить реальность; напротив, присутствует точное, внимательное фиксирование той границы, где исчезает идея города как сообщества и остаётся улица как территория выживания.

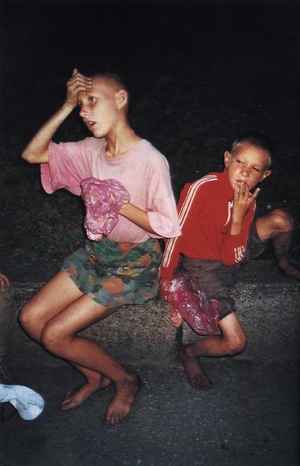

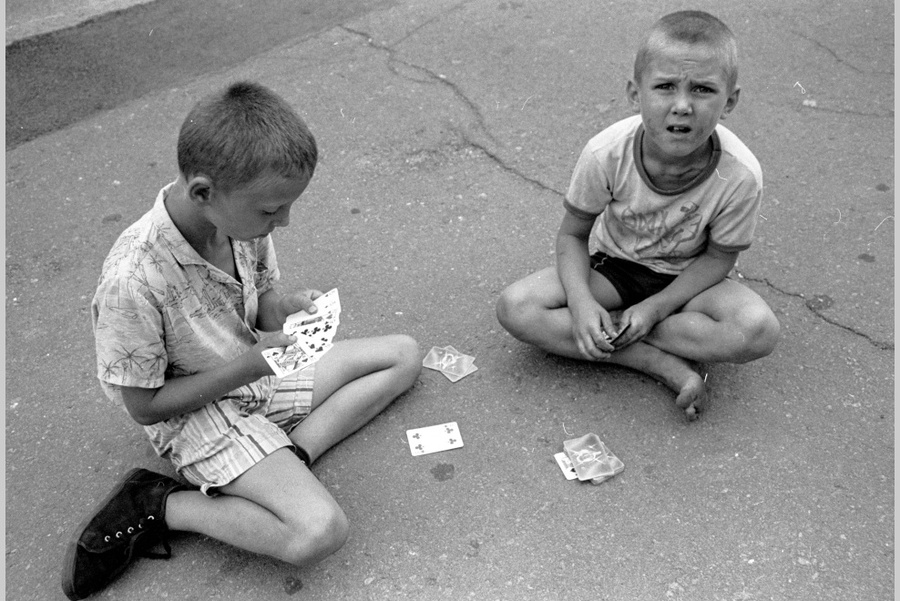

Одним из наиболее жёстких проектов, посвящённых постсоветской маргинальности, остаётся серия Бориса Михайлова «История болезни». В нём художник показывает людей — взрослых и детей, — оказавшихся на самом дне социальной структуры: бездомных, алкоголиков, тех, кого принято не замечать. Михайлов сознательно не сглаживает реальность: грязь, телесные повреждения, боль — всё это становится частью его высказывания о человеческой уязвимости и социальной слепоте.

Борис Михайлов. История Болезни. 1997-98. / Улицы Одессы. Александр Чекменев. 1999-2009.

В его работах ощущается созвучие с фотографиями Чекменёва: моменты, когда людей подхватывают под руки, или босоногие дети, сидящие прямо на асфальте.

Борис Михайлов. История Болезни. 1997-98. / Улицы Одессы. Александр Чекменев. 1999-2009.

Борис Михайлов. Кадры из серии «История Болезни». 1997-98.

Другой цикл Чекменёва, «Людные улицы», развивает темы, обозначенные в «Улицах Одессы», но здесь маргинальные персонажи выходят на первый план. Автор исследует городское кочевничество: люди предстают как фигуры в движении, несущие с собой весь свой нехитрый скарб, одетые в причудливые комбинации вещей. Чекменёв работает на границе документалистики и художественной фотографии, сочетая социальную точность с ясной авторской позицией.

Улицы Одессы. Александр Чекменев. 1999-2009 / Людные улицы. Александр Чекменев. 1999-2009.

Особое место в его творчестве занимает проект «Случайная неслучайность», выстроенный на соседстве кадров на плёнке. Два кадра, оказавшиеся рядом чисто технически, образуют визуальные пары, которые неожиданно раскрывают внутренние связи. В этих сочетаниях возникает почти интуитивная композиционная логика, где маргинальные тела, бытовые детали и символические элементы вступают в новый смысловой диалог.

Александр Чекменев. Случайная-неслучайность. 1994-97.

<— Фотография Петра Барабаки с сайта FURFUR.

Пётр Барабака представляет молодое поколение фотографов, тесно связанное с художественными объединениями и музыкальной сценой новой волны. Он снимал, например, Диму Хаски и сотрудничал с арт-группой ADED, работающей с образами постсоветского пространства, маргинальной эстетикой, урбанистическими сюжетами и утопическими фантазиями.

В своей практике Барабака сочетает наблюдательность документалиста и выразительность постановочного кадра, постоянно экспериментируя с визуальной формой. В исследовании представлены его документальные работы, в которых он обращается к уличной маргинальности и её повседневным проявлениям.

Фотографии Петра Барабаки.

Отобранные кадры Барабаки перекликаются с серией Чекменёва «Случайная неслучайность»: обе практики опираются на принцип парных изображений. Но если у Чекменёва пара возникает из механики плёнки, то Барабака сознательно строит композиционные связи между фотографиями, создавая новые смыслы через сопоставление, контраст или повторение визуальных мотивов.

Маргинальность по другую сторону объектива: Мирослав Тихий

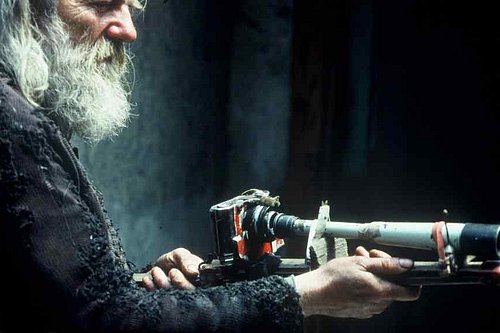

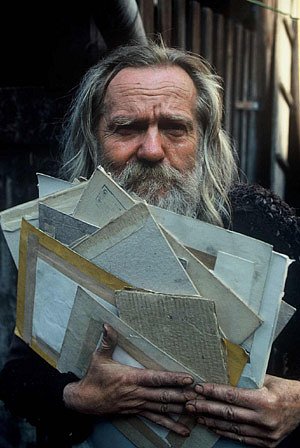

Мирослав Тихий с самодельным фотоаппаратом. / Мирослав Тихий со своими работами.

Мирослав Тихий — фотограф и художник, чья личность сегодня вызывает одновременно восхищение и искренний интерес в художественной среде. Хотя в большинстве источников его называют чешским автором, Тихий родился в Киеве в 1926 году, когда город уже входил в состав Советского Союза. Его биография напоминает почти легенду: окончив Академию изящных искусств в Праге, он постепенно отошёл от официальной культурной жизни и выбрал уединённое, почти скитальческое существование в небольшом городе. Там он создавал свои фотографии с помощью самодельных камер, собранных из подручных и зачастую выброшенных материалов — картона, пластика и линз от старых очков.

Объективы Мирослава Тихого. / Фотоувеличитель Мирослава Тихого.

<— Фотоаппараты Мирослава Тихого. 1960-80.

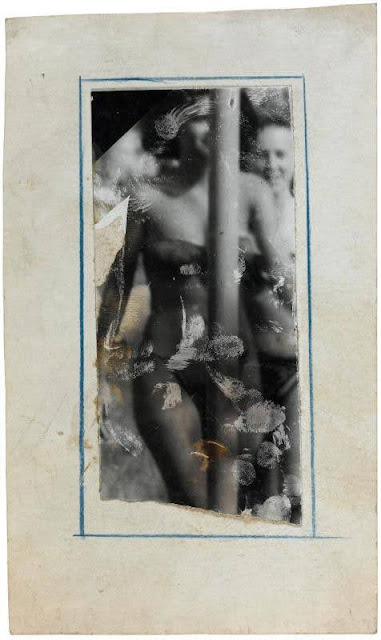

Тихий сознательно отвергал идею технического мастерства. Его снимки не стремятся к чёткости или «правильности»: они смазаны, перекошены, грубо отпечатаны. Но именно эта визуальная небрежность формирует подлинность его метода. Пятна, царапины, прорывы света — всё то, что в академической фотографии назвали бы дефектом, у него становится выразительным элементом. Неряшливость оказывается формой сопротивления, вызовом привычным представлениям о том, какой должна быть фотография. Он создавал камеры собственными руками, сам проявлял плёнки, сам печатал снимки и складывал их в беспорядочные стопки. Его фотоработы невозможно отделить от его быта — они существуют в том же хрупком, хаотичном, самодельном мире.

Фото Мирослава Тихого на паспарту. / Фотографии женщин Мирослава Тихого.

Фигура Тихого важна ещё и тем, что позволяет увидеть, как может выглядеть художественная практика вне институций, без правил и внешней корректности. Он показывает, что маргинальность может стать точкой зрения, что изоляция может превратиться в метод, а отказ от профессиональных стандартов — в высказывание о сути и честности изображения.

Истории маргиналов: фотография как форма повествования — Дима Марков, Алла Есипович, Сергей Чичиков

В этой части мы рассматриваем, как современные фотографы не просто фиксируют действительность, но создают визуальные нарративы, способные погрузить зрителя в контекст жизни маргинальных групп.

Их работы отличаются вниманием к деталям, продуманной композицией и эмоциональной насыщенностью, благодаря чему отдельный кадр способен рассказать сложную историю. Фотография перестаёт быть просто документом и становится полноценным нарративом о судьбах людей.

<— Фотография покойного Димы Маркова в 2018 году.

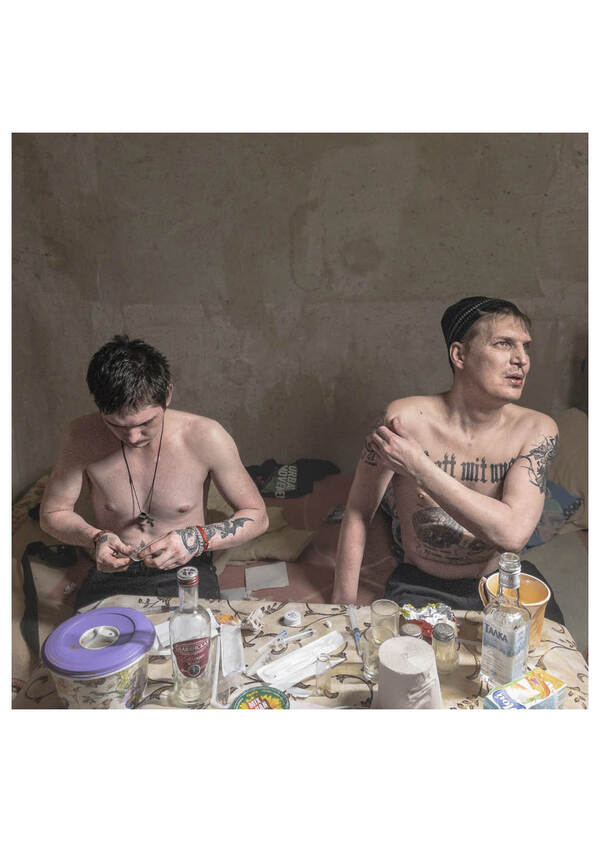

Одним из ярких представителей этого подхода является Дмитрий Марков — российский фотограф, журналист и социальный работник, родившийся в 1982 году в Пушкино. Начав карьеру в журналистике, он постепенно перешёл к фотографии, используя смартфон для съёмки повседневной жизни в российских провинциях. Его работы показывают маргинализированные слои общества: сироты, наркозависимые, бездомные и другие уязвимые группы.

Фотографии Димы Маркова.

Кроме социальной вовлечённости и эмпатии, важной особенностью подхода Дмитрия Маркова является его уникальное чувство композиции.

Марков сознательно выбирает квадратный формат 1:1, который накладывает строгие рамки на композицию, позволяя добиваться максимальной выразительности и равновесия внутри кадра.

Фотографии Димы Маркова.

Аля Есипович в серии «Звезда эпизода» обращается к женщинам, оставшимся на периферии актёрской профессии — актрисам вторых планов, чья слава угасла, но которые продолжают появляться на экране в малых ролях. Её подход сочетает документальную точность и художественную постановку: героини реальны, их судьбы ощутимы, но кадр превращает их в почти театральные образы. Эта граница между действительностью и художественным образом делает серию глубоко выразительной.

Каждый снимок несёт двойной смысл: это и портрет конкретной женщины, и взгляд на положение актрис, оставшихся в тени, лишённых главных ролей, но не лишённых достоинства и внутренней драмы.

Аля Есипович. Звезда Эпизода. 2005–06.

Каждая фотография несёт в себе двойное дно: с одной стороны, это портрет персонажа, которого изображают женщины, с другой — это взгляд на самих актрис, лишённых главных ролей, но не лишённых человеческого достоинства и внутренней драмы.

Сергей Чичиков. Россияне без России. 2005.

Сергей Чиликов — один из наиболее самобытных авторов постсоветской России. Его серия «Россияне без России» (2005) исследует вопросы национальной идентичности и утраты культурных ориентиров в условиях социальных и политических изменений.

Сергей. Чичиков. Россияне без России. 2005.

Обладая философским образованием и тонким взглядом на действительность, Чиликов создаёт постановочные сцены с участием реальных людей, превращая их в метафоры состояния общества. В отличие от Маркова, который стремится к спонтанной документальности, Чиликов тщательно выстраивает композицию, подчёркивая абсурд и многослойность социальной реальности. Символизм и ирония его работ заставляют зрителя переосмыслить понятие «русскости» и роль человека в изменчивом мире.

Заключение

В рамках исследования я проследил, как маргинальность в постсоветской России становится не просто объектом съёмки, но активным участником художественного высказывания. От самодельной оптики Тихого до постановочной точности Чиликова — каждый автор предлагает уникальный взгляд на «изнанку» общества. Эти фотографии не только документируют, но и создают сложные многослойные истории о человеческой уязвимости, отчуждении и, одновременно, о достоинстве, которое сохраняется даже на периферии общественного внимания.

Фотограф Игорь Мухин — о кинематографичности городов, деньгах и документальности // РБК URL: https://style.rbc.ru/people/62f3b1c39a7947563c424a42 (дата обращения: 05.06.2025).

Борис Михайлов: «Я не журналист, меня не интересуют люди» // DW URL: https://www.dw.com/ru/фотограф-борис-михайлов-я-не-журналист-меня-не-интересуют-люди/a-49331940 (дата обращения: 03.05.2025).

Я НЕ ФОТОГРАФ! // sovietfoto URL: http://sovietfoto.ru/chilikov (дата обращения: 04.05.2025).

Петр Барабака о фотографии и духовных скрепах // ODYSSEY URL: https://odyssey.shop/magazine/21428/ (дата обращения: 04.05.2025).

Дима Марков — как он жил и от чего умер / вДудь // вДудь URL: https://www.youtube.com/watch?v=QivQECDXGfQ (дата обращения: 04.05.2025).

био // alla esipovich URL: https://esipovich.com/bio/ (дата обращения: 05.05.2025).

Умер Сергей Чиликов. Материалы о Чиликове в интернете. // livejournal URL: https://trs-trs-foto.livejournal.com/562354.html (дата обращения: 05.05.2025).

Мирослав Тихий: «В фотографии главное — это плохой фотоаппарат» // Photar.ru URL: https://photar.ru/miroslav-tixij-v-fotografii-glavnoe-eto-ploxoj-fotoapparat/ (дата обращения: 16.05.2025).