Применение диалектической логики в определении границ визуальной поэзии

Областью моих исследовательских интересов уже давно является визуальная поэзия. О любви говорить не приходится: это сочетание слов и стоящая за ними сущность последние два года злят меня до исступления. С тщетностью попыток их разгадать я уже свыклась, но на курсе эстетической теории внезапно обрела возможность выстроить в письменной работе линию критики и пересмотра термина 'визуальная поэзия'.

Введение

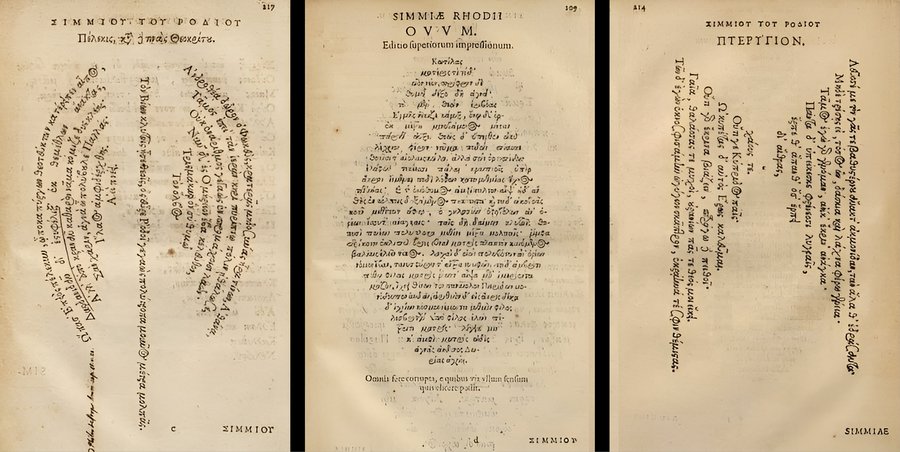

Симмий Родосский, визуальные стихотворения «Лабрис», «Яйцо», «Крылья», III в. до н. э.

Применение диалектической логики, на мой взгляд, наиболее перспективно раскрывается в рефлексии и проработке таксономий, терминов и всякого рода структур.

Вычерчивание в явлениях границ общего и различного напрямую соотносится с целью изобретения терминов в принципе, поэтому анализировать визуальную поэзию, — ее положение относительно других явлений и внутреннее сущностное наполнение, — мы будем через систему Гегелевских диалектических категорий [8].

В её основе лежит движение мысли через взаимоопределение категорий Всеобщего, Особенного и Единичного (Частного): «Единичное — признак конкретного предмета, отличный от признаков всех предметов, входящих в некоторый фиксированный класс; Особенным называют признак, сходный с признаками одних и отличный от признаков других предметов класса, Всеобщее — признак, сходный с признаками всех предметов класса» [12, с. 13].

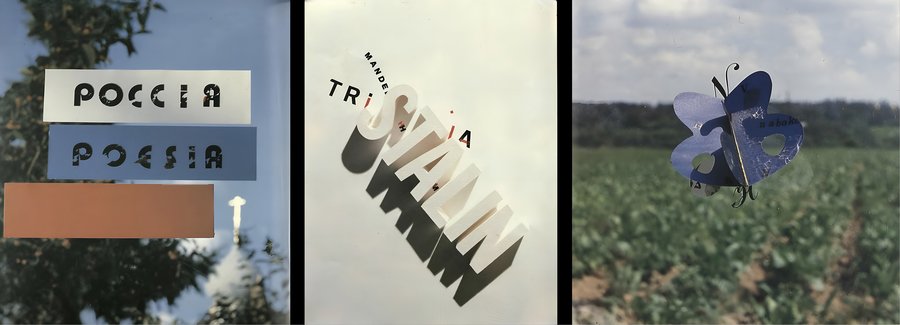

Андрей Вознесенский, «РОССИЯ — POESIA», «Сталин — Мандельштам — Tristia», «Набоков», 1990-е

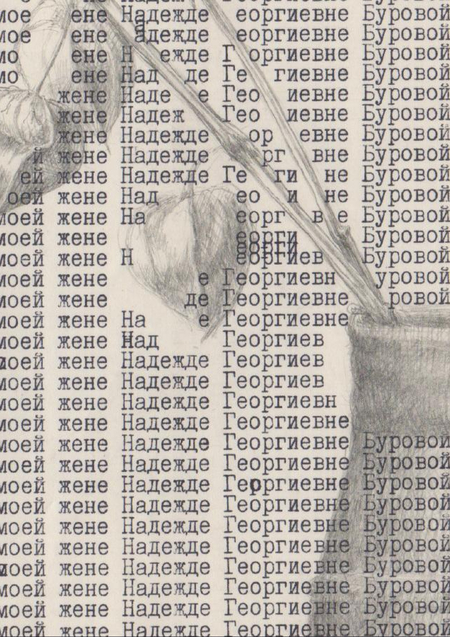

Д. А. Пригов, «Стихограммы», 1980-е

Я намеренно оставляю введение без обозначения предмета исследования, лишь наметив в его роли расплывчатую рамку 'визуальной поэзии'.

Все потому, что 'определение' этого понятия есть одновременно а) проблема, б) процесс и в) цель работы:

а) Ключевая проблема заключается в том, что визуальная поэзия представляется во множестве исследований как совокупность неких «странных» текстов, граничащих с визуальным искусством в совершенно разных аспектах формы [напр. 6, 7, 9]. Метод суммирования «дурных единичностей (Частностей)» приводит нас к неверному Общему.

б) Процесс определения требует рассмотреть визуальную поэзию как категорию Особенного — наравне с другими элементами в системе Всеобщего поэтических текстов, ее «представленность» [10, с. 21] во всеобщем и характерность в Единичных проявлениях.

в) И, наконец, цель работы (вероятно, она мне не совсем под силу после двух лет тщетных попыток, но обозначим ее здесь как цель желанную, утопичную и заветную): с помощью диалектической логики по Гегелю определить такие категории Особенного в визуальной поэзии, которые бы истинно выражали «свой собственный общий тип» в каждом Частном проявлении и воплощали в себе Общее.

Таким образом, визуальная поэзия сталкивается с проблемами и внутри своих терминологических границ, и за их пределами, а потому исследование будет освещать тему в трех главах, посвященных:

I) критике существующего определения; II) поиску соотношения ВП с неким 'внешним', т. е. с иными поэтическими категориями и формами; III) попыткам внутренней ее классификации.

Ойген Гомрингер, «Тишина», «Пинг-понг», «Вьюга», немецкий конкретизм 1970-х

II. Определение без понятия

С проблемностью задачи объяснить, что такое визуальная поэзия, я сталкивалась множество раз. И не только я. Любопытно отсмотреть несколько данных определений и проанализировать их с точки зрения структурного построения текста. Ниже я привожу определения визуальной поэзии от образовательного ресурса «Арзамас» [11], из «Справочника по стихосложению» [13] и статьи «Визуальная поэзия. теория и практика» [9] российских филологов В. Онуфриева и Ю. Гика:

Определения визуальной поэзии [11, 13, 9]

В них совершенно очевидно заметна единая структура: выделение «общего места» визуальной поэзии (что это стихи, литературная форма, жанр и проч.) и ссылка на изобразительность этого явления.

Однако затем определения сворачивают на любопытный путь, не конкретизируя понятие изобразительности, а выражая его через перечисление примеров. Получается недостаточно конкретное определение Особенных черт в Общем, компенсируемое суммой Частностей.

Буквальная сумма Частностей

Не буду голословно обобщать, что это единая проблема для всех определений визуальной поэзии, но такая синтаксическая формула разговора о ней встречается действительно часто.

Кажется, что в определении понятия существует зазор между тем, что есть истинные критерии и свойства 'изобразительности' или 'визуальности', и тем, как их пытаются продемонстрировать через примеры. Остановимся на определении Ю. Гика («Визуальная поэзия — синтетический жанр, находящийся на стыке между визуальными искусствами и литературой» [9, c. 1]) и созданной им классификации. Она подразумевает 14 категорий визуальной поэзии, и вот некоторые из них:

Нестандартное расположение текста на плоскости

Л. Аронзон, «Пустой сонет», 1969 г., Ф. Синглтон, «Вентилятор», 2019 г., Е. Мнацаканова, «Das Buch Sabeth», 1972–88 гг.

Г. Ечеистов, обложка к книге «Разочарование» А. Мариенгофа, 1922 г.; И. Зданевич, форзац книги «Зохна и женихи», 1919 г.

Фигуры, состоящие из текста или его элементов

Симеон Полоцкий, «Звезда» и «Крест» из цикла «Благоприветствования», 17 в.; Эрик Булатов, «Вход», 1974 г.

Может, стоило отнести «Вентилятор» Синглтона к этой категории, а не предыдущей? Что есть фигура в этом разделе — обязательно геометрическая или нет? С увеличением количества разделов вопросов становится все больше, и, чтобы не зашумлять повествование, остановимся только на еще одном из них.

Текст как фон или часть фона работы

Д. А. Пригов, «Стихограммы», 1980-е; О. Гомрингер, «Яблоко», 1967 г.

В приведенных примерах текст — это фон, потому что буквы обрезаются, работая заливкой или контрформой для объекта, или нестандартное расположение текста на странице? Слева, например, межстрочное расстояние настолько разнится, что «стандартным» оно быть точно не может. А справа текст — не просто фон с функцией заливки пустот, но и смыслообразующее звено, воплощение самого слова «яблоко».

Здесь проблема «определения без понятия» проявляется наиболее показательно: апелляция к перечислению Частного не работает, потому что мы упускаем Особенное, которое и должно лечь в основу термина и которое остается до сих пор в тени неопределенности. Именно представление Частного как «конкретной Всеобщности» через Особенное [10, с. 22], а не как суммы бесконечных примеров, и будет интересовать нас далее, в третьей части работы.

Рефлексируя источник появления червоточины в определении визуальной поэзии, его можно обнаружить в неверном использовании логического метода. Движение вслепую, без знания Особенного, подмененное суммой частностей в надежде продемонстрировать тем самым наглядность, возможно, залатывает временно концептуальный разрыв, но не подводит нас к истинной сущности явления.

С проблемой дефиниций гораздо лучше логики формальной справляется логика диалектическая. Взаимосвязь и разницу диалектического и формального подходов описывает С. Иванов в статье «Всеобщее, особенное и единичное как категории диалектической логики», откуда для нас центральной мыслью станет то, что «Категории всеобщего и единичного рассматриваются как одна из форм раздвоения единого процесса на противоположные определения, условием познания которых выступает исследование их единства. В категории особенного фиксируется момент именно этого единства, и оно выступает как такой член отношения, в котором снимается односторонность каждого из них» [10, с. 22].

II. Сущность без определения

Обращаясь к визуальной поэзии, нужно описать ее как Особенное, вписав в Общее всех поэтических текстов. Особенное необходимо выделять не по формальному признаку; он не презентует общность, единство всего разнообразия визуальных стихотворений.

Рассмотрим два других хода по выделению особенного, которые мне представляются более подходящими мерными единицами.

Во-первых, это Особенное визуальной поэзии, которое выделил В. Галечьян в изданной в 2023 году онтологии «Визуальная поэзия»: «Визуальная поэзия — это способ составления, изображения и репрезентации поэтического текста» [7, с. 12].

Разные способы презентации поэтического текста: Полина Кардымон и Ерог Зайцвé, «Травостой», 2022 г.; Саша Браулов, «Разметало нас», 2024 г.

Jo Christian Oterhals, «An elegy for Kodak», 2012 г.; Саша Браулов, «Тренирую страхи», 2025 г.

Утверждая в качестве Особенного способ работы с текстом (а не жанр или формальный признак), мы делаем значительный шаг вперед: каждое Частное в нем больше не требует учета, не делается «дурным единичным», из прецедента превращаясь в прямое воплощение Общего через Особенное.

Однако проблема отделения самой визуальной поэзии как особенного остается: Особенное как «способ презентации» тоже требует уточнения, — потому что всякая поэзия пользуется определенными способами презентации.

Anatol Knotek, «Getting older», 2021 г.; «Wound», 2013 г.; «So so», 2015 г.

В этом логическом движении главной целью мне представляется уход от формальных характеристик текста, потому что они бессмысленно множат разнообразие.

Следующий шаг, — после перехода от наблюдений за формой к наблюдениям за 'способами', — развернуться еще на 180 градусов и понаблюдать за собой как реципиентом этих текстов.

Подход к выделению Особенного, которого придерживаюсь я, таков: Особенное в визуальной поэзии есть логика и паттерн ее восприятия читателем.

Лев Рубинштейн, «Программа совместных переживаний», 1981 г.

Визуальная поэзия — это поэзия, которая с целью какого-либо воздействия производит деструкцию привычного порядка чтения. Именно за счет этого она начинает работать не только как текст, но и как картинка, где визуальность становится «точкой особого трения и дискомфорта» [4, с. 13].

Это связано с тем, что при ее просмотре и прочтении мы считыванием информацию, закодированную в разных режимах означивания: сначала — иконический уровень, общий образ, а затем уже символический, текстовый [2, 5].

Каллиграмма Г. Аполлинера, 1918 г. Запись ай-трекинга на 4, 8, 16 и 20 секундах просмотра

Не хочу отказывать себе в том, чтобы поделиться небольшой экспериментальной частью работы.

На изображениях выше — фиксация движения взгляда привлеченного участника при прочтении/просмотре каллиграммы Гийома Аполлинера 1918 г. написания на четырех этапах: 4, 8, 16 и 20 с. Она подтверждает гипотезу доминирования иконического режима означивания над символическим на начальном этапе взаимодействия с произведением: внимание занимает цельная форма, а не построчная запись символов. Для сравнения, ниже приведена схема движения глаз при чтении классического линейного текста и запись взгляда при чтении «Пустого сонета» Л. Аронзона, в котором эта инертность тоже явно нарушается.

Классическая схема чтения текста: чередование пауз (коротких задержек взгляда на словах) и саккад (скачков между ними); запись ай-трекинга для «Пустого сонета» Л. Аронзона, 1969 г.

Сбой в инертном восприятии текста читателем, кажется, и есть опущенное в определении Особенное.

III. Определенно визуальная поэзия

Непроговоренной остается проблема выделения Особенного внутри Общего визуальной поэзии — т. е. вся область ее внутренней классификации. Необходимо найти такое Особенное для каждой категории, чтобы углубить общее понимание.

Признаться честно, этот блок работы представляется самым сложным и наименее продуктивным. Вопрос Особенного все еще остается для меня открытым, и разрешить его, не скатываясь в «дурные единичности», у меня не получается.

В перспективе предыдущего поворота от формы стихотворений к исследованию воспринимающего субъекта я заходила в тему через особенности восприятия, но не обнаружила в них необходимой максимы, — и не придумала ее сама. Так что завершать работу мне придется не слишком яркой литобзорной нотой и вычерчиванием вектора дальнейших поисков. C’est La Vie.

Итак, таксономия на основе вопроса «как визуальная поэзия на нас воздействует?» может иметь два направления разработки:

-На основе эмоционального опыта, отталкиваясь от ощущений (Напр. [7, с. 5]). Эта область имеет риск оказаться крайне субъективной и тоже привести к распылению на фиксации Частного.

-На основе разных комбинаций режимов означивания, которые технически по-разному считываются воспринимающим субъектом ([1, 2, 3]). У этого подхода меньше возможных комбинаций и, следовательно, соблазнов перечисления Частного, но есть риск ненужной формализации, которые разницы в восприятии, например, никакой не имеют.

BpNichol, «Water poem» и «Untitled poem» из сборника «Art facts: book of context», 1990 г.

Дарья Буюн и Мария Панина, работы с выставки «Заземление. 14 переулков» в ГРАУНД Солянке, 2024 г.

Как бы то ни было, определение визуальной поэзии как Особенного скорректировало вектор работы с ней как с Общим, что уже представляется хорошим результатом проделанного исследования.

IV. Выводы

Гегелевская диалектика и метод определения Общего, Особенного и Частного к концу работы раскрылись в своем главном качестве — взаимной относительности и динамике. Работа с визуальной поэзией как с Общим невозможна без определения ее как Особенного в общем контексте поэтических текстов.

Итак, визуальная поэзия — это лирическое произведение, нарушающее у читателя инертный паттерн восприятия текста и вызывающее благодаря этому дополнительное эстетическое переживание.

Временная (я не теряю надежды!) трудность с определением Особенного может быть все еще кроется в выделении неверного Общего. Возможно, из него необходимо исключить те частности, где мы, например, не можем прочесть текст из-за его чрезмерной деконструкции, или где текст как символический режим означивания дублирует информацию с иконического. Однако даже промежуточный результат (еще одно Особенное!) уже полезен и полон для дальнейшей работы с Общим :)

Elleström, L. Visual Iconicity in Poetry: Replacing the Notion f «Visual Poetry» // Orbis Litterarum. 2016. Vol. 71(6). P. 437–472.

Gross, S. The Word Turned Image: Reading Pattern Poems // Poetics Today. 1997. Vol. 18, № 1. P. 15–32.

Kharkhurin, A. V. Cognitive Poetry: Theoretical Framework for the Application of Cognitive Psychology Techniques to Poetic Text // Creativity. Theories — Research — Applications. 2016. Vol. 3, № 1. P. 59–83.

Mitchell, W. J. Thomas. Picture theory: Essays on verbal and visual representation. Chicago: The University of Chicago Press, Ltd., 1994. 445 p.

Tsur, R. Picture Poetry, Mannerism, and Sign Relationships // Poetics Today. 2000. Vol. 21, № 4. P. 751–781.

Бирюков, С. Е. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М.: Наука, 1994. 288 с.

Галечьян, В. А. Визуальная поэзия. М.: Московский союз литераторов, 2023. 80 с.

Гегель, Г. В. Ф. Наука логики. Энциклопедия философских наук. М.: Мысль, 1974. Т. 1. 426 с.

Гик, Ю. Л. Визуальная поэзия в России // Дети Ра. 2006. 8. № 12. URL: https://magazines.gorky.media/ra/2006/12/vizualnaya-poeziya-v-rossii.html (дата обращения: 22.01.2025).

Иванов, С. Ю. Всеобщее, особенное и единичное как категории диалектической логики // Вестник ОГУ. 2009. № 10(104). с. 19-22.

Корчагин, К. М. Что такое визуальная поэзия // Arzamas. 05.03.2018. URL: https://arzamas.academy/micro/visual (дата обращения 05.11.2024).

Новая философская энциклопедия: в 4 т./ Ин-т философии Российской акад. наук; Гл. ред. В. С. Степин. М.: Мысль, 2000. — Т. 2. — 746 с

Онуфриев, В. В. Справочник по стихосложению // TheLib.net. URL: https://thelib.net/1694926-spravochnik-po-stihoslozheniju.html?ysclid=mi587gxeqb693064648 (дата обращения 18.11.2025).

Anatol Knotek, «Getting older», 2021 г.; «Wound», 2013 г.; «So so», 2015 г. // https://www.anatolknotek.com/ // (Дата обращения: 19.11.25)

BpNichol, «Water poem» и «Untitled poem» из сборника «Art facts: book of context», 1990 г. // https://www.researchgate.net/publication/262890023_Illusions_of_simplicity_A_cognitive_approach_to_visual_poetry // (Дата обращения: 19.11.25)

Jo Christian Oterhals, «An elegy for Kodak», 2012 г. // https://www.flickr.com/photos/oter/6737171205/in/photostream/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera // (Дата обращения: 26.01.25)

Андрей Вознесенский, «РОССИЯ —POESIA», «Сталин — Мандельштам — Tristia», «Набоков», 1990-е // https://vatnikstan.ru/archive/videomy/?ysclid=mi57fua9p1563240547 // (Дата обращения: 18.11.25)

Г. Аполлинер, каллиграмма, 1918 г. // https://ompural.ru/uploads/main/00i/99635438496dccd5bfe93bde197fa9742155e005e76a5ba513a2327078216b37/kaligramma-4.1.png // (Дата обращения: 18.11.25)

Г. Ечеистов, обложка к книге «Разочарование» А. Мариенгофа, 1922 г. // https://www.togdazine.ru/article/3514 // (Дата обращения: 18.11.25)

Д. А. Пригов, «Стихограммы», 1980-е // https://arzamas.academy/micro/visual/9?ysclid=mi3pw18puj381142635; https://yeltsin.ru/affair/odin-razgovor-o-tvorchestve-dmitriya-prigova-s-semenom-chirkovym/, https://www.m24.ru/articles/Belyaevo/17112014/60092 // Дата обращения: 02.02.2025

Дарья Буюн и Мария Панина, работы с выставки «Заземление. 14 переулков» в ГРАУНД Солянке, 2024 г.// https://mediiia.com/project/1be61439dd524ab786a3c6a4422712c1?ysclid=mi5u0bpwpq674568099 // (Дата обращения: 19.11.25)

Е. Мнацаканова, «Das Buch Sabeth», 1972–88 гг. // https://vk.com/doc-123642573_478510016?hash=nggey1caTDLGiSFly4ezbDpTwVtechsrQlR2DQzQmzs&dl=AIcdC5zQ3KZQJZR4ztZ4zoQCHkOssacqCelM6yjiDvo // (Дата обращения: 20.11.24)

И. Зданевич, форзац книги «Зохна и женихи», 1919 г. // https://uk.pinterest.com/pin/43487952626480279/ // (Дата обращения: 18.11.25)

Л. Аронзон, «Пустой сонет», 1969 г. // https://arzamas.academy/micro/visual/15 // (Дата обращения: 18.11.25)

Лев Рубинштейн, «Программа совместных переживаний», 1981 г. // https://dzen.ru/a/ZDcPm3ZtVmIPjtH0 // (Дата обращения: 18.11.25)

О. Гомрингер, «Яблоко», 1967 г. // https://ru.pinterest.com/pin/573153490080239630/ // (Дата обращения: 18.11.25)

Ойген Гомрингер, «Тишина», «Пинг-понг», «Вьюга», немецкий конкретизм 1970-х // https://cdn-s-static.arzamas.academy/uploads/ckeditor/pictures/11645/03B.jpg; https://tr.pinterest.com/pin/437764026271112131/; https://visual-poetry.tumblr.com/post/75795528718/wind-by-eugen-gomringer-via // Дата обращения: 18.11.2025

Полина Кардымон и Ерог Зайцвé, «Травостой», 2022 г. // https://vk.com/doc52707225_628125238?hash=4qeBpW9VbKR1hbeO6OWwLtdJwKCZOgiFb45phN6ZQ0z&dl=yWJzTI8utT6rDCCHg4hHrWpgAlmgNDz00NLuexUhdcH // (Дата обращения: 21.11.24)

Саша Браулов, «Тренирую страхи», 2025 г. // t.me/sashabraulov // (Дата обращения: 18.11.25)

Симеон Полоцкий, «Звезда» и «Крест» из цикла «Благоприветствования», 17 в. // https://dzen.ru/a/YI_lAqONIV1OOvoh, https://inspiritart.ru/kollekciya/simeon-polotskij-kartinki?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera // (Дата обращения: 18.11.25)

Симмий Родосский, визуальные стихотворения «Лабрис», «Яйцо», «Крылья», III в. до н. э. // https://opencourse.lektorium.tv/intermediality/principy // Дата обращения: 20.01.2025

Ф. Синглтон, «Вентилятор», 2019 г. // https://www.tumblr.com/text-mode/184713507963/frank-singleton-has-been-making-typewriter-art-at // (Дата обращения: 23.11.24)

Эрик Булатов, «Вход», 1974 г. // https://za.pinterest.com/pin/1108167052058837840/ // (Дата обращения: 18.11.25)