Аллегория как основа направления поэтического кино Восточной Европы

Рубрикатор

1. Концепция 2. Исторические и культурные условия формирования поэтического кино 3. Политическая аллегория и скрытые формы высказывания 4. Символ и предметная аллегория 5. Пространство и композиция как аллегорические структуры 6. Заключение

Концепция

Поэтическое кино Восточной Европы — это не просто одно из направлений модернизма, а уникальный художественный язык, возникший из необходимости говорить о травме, памяти и исторической раздробленностью в условиях политической несвободы. Его центральная тема — визуальный аллегоризм, то есть способность изображения заменять собой сюжет или высказывание. Именно анализ того, как аллегорический образ становится основной силой киноповествования, и составляет основу данного исследования.

Регионы Восточной и Центральной Европы в 1950–1960-е годы переживали одновременно идеологический контроль, культурное давление и медленное ослабление цензурных механизмов. В этих условиях прямое высказывание было ограничено, поэтому режиссёры обращались к символам, мифам, ритуальным структурам и нелинейному монтажу как к способу говорить о том, что нельзя назвать прямо.

Визуальная аллегория становится не декоративным элементом, а способом скрытого диалога с реальностью, формой внутреннего сопротивления и инструментом восстановления подлинной культурной памяти.

Поэтическое кино отказывается от иллюзионистской достоверности и классической драматургии. Оно выстраивает язык, основанный на визуальной метафоре, материальности пространства, ритуальной повторяемости, фрагментарности и эмоциональной насыщенности кадра. В нём сюжет часто растворён или полностью замещён системой образов: символ одновременно является действием, эмоциональным состоянием и историческим комментарием. Такой подход отражает стремление художников вернуть в искусство независимость и духовную глубину, утраченные в годы доминирования соцреализма.

Именно поэтому в центре исследования — фильмы Сергея Параджанова, Франтишека Влачила, Войцеха Хаса, Юрая Якубиско и Анджея Вайды.

Это режиссёры, которые сформировали наиболее цельный и узнаваемый язык визуальной аллегории, создав пространство, где миф, история и личное переживание образуют единую поэтическую структуру. Их работы позволяют увидеть, как аллегоризм функционирует в разных культурных традициях — украинской, армянской, чешской, польской, югославской — и какие общие механизмы связывают эти национальные варианты в единое направление.

Гипотеза исследования заключается в том, что визуальный аллегоризм — это не дополнительный элемент поэтического кино, а его главный организующий принцип, который выполняет функции нарратива, психологического анализа, политического комментария и культурной рефлексии. Через символы это кино выстраивает собственный способ мышления. Метод исследования строится вокруг четырёх взаимосвязанных аспектов: историко-культурного контекста, политической аллегоричности, символической природы предмета и образа, композиционных и пространственных структур. Такая рубрикация позволяет проследить, как визуальный аллегоризм проявляется на разных уровнях кинематографического языка и как он формирует особую модель восприятия, в которой зритель участвует не в рассказе, а в процессе смыслового созерцания.

Таким образом, исследование направлено на то, чтобы показать: поэтическое кино Восточной Европы — это система, где визуальная аллегория становится способом художественного и исторического самопознания, инструментом сопротивления и основой формирования нового кинематографического языка.

Исторические и культурные условия формирования поэтического кино

С. Параджанов. Тени забытых предков, 1965

Возникновение направления поэтического кино Восточной Европы невозможно объяснить только политическими или эстетическими обстоятельствами — оно формировалось в пространстве, где реальность переставала быть доступной для прямого высказывания. Режиссёры работали в условиях цензурных ограничений, социальной травмы.

Именно этот момент, когда прямое высказывание невозможно, а внутреннее содержание требует формы, стал главной причиной появления поэтического кино. Авторское высказывание смещается в область мифа, фольклора, национальной памяти и визуальной символики. Поэтому анализ предпосылок поэтического кино — это анализ того, как культурные обстоятельства вынудили режиссёров мыслить кадром как знаком.

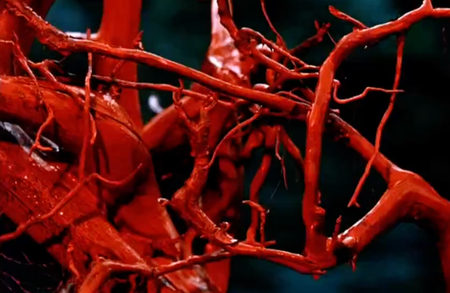

С. Параджанов. Тени забытых предков, 1965

С. Параджанов. Тени забытых предков, 1965

В «Тенях забытых предков» Параджанов показывает, как обращение к карпатской традиции становится способом говорить о прошлом в условиях идеологической несвободы 1960-х годов. Фольклор здесь превращается в визуальный язык исторической памяти и в альтернативу соцреализму.

С. Параджанов. Тени забытых предков, 1965

С. Параджанов. Тени забытых предков, 1965

С. Параджанов. Тени забытых предков, 1965

Обрядовые танцы выражают цикличность культуры, похоронная процессия превращает личную утрату в архетип перехода, свадебный ритуал с красно-белой гаммой визуализирует обновление, а статичное отпевание фиксирует коллективную память.

Ф. Влачил. Маркета Лазарова, 1966

Ф. Влачил. Маркета Лазарова, 1966

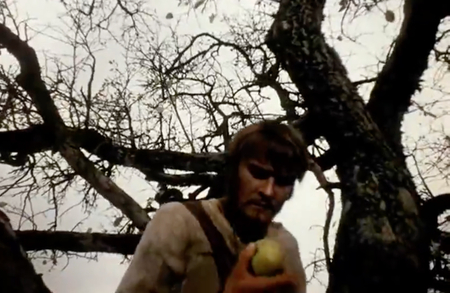

В «Маркета Лазарова» Влачил возвращается к средневековым и дохристианским слоям чешской культуры, предлагая историю как путь к утраченной целостности. Лес, снятый как первозданный и почти сакральный мир, становится образом древнего культурного основания, к которому обращается кинематограф в поисках гуманистической идеи.

Ф. Влачил. Маркета Лазарова, 1966

Политическая аллегория и скрытые формы высказывания

Политическая аллегория в поэтическом кино Восточной Европы возникает как ответ на невозможность прямого высказывания. Аллегория здесь — это форма защиты смысла. Важно, что поэтическое кино формирует особый режим восприятия, в котором политическое не отделено от эмоционального. Состояние героя, архитектура пространства, монтажные разрывы и визуальные метафоры становятся выразителями коллективного исторического опыта, замаскированного в структуре художественного мира.

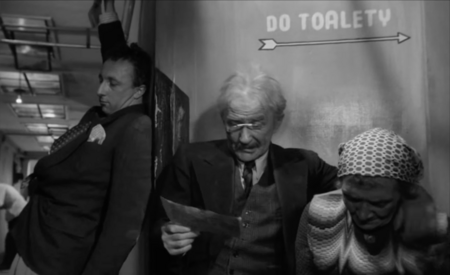

В. Хас. Рукопись, найденная в Сарагосе, 1965

В восточноевропейском кино политическая аллегория всегда имеет несколько уровней. Она может проявляться в гротеске и абсурде, в устройстве пространства, в телесности, в ритуализированных действиях или в постоянном ощущении наблюдения. Эти визуальные стратегии не просто изображают политическую реальность — они показывают её как нечто повседневное.

В. Хас. Рукопись, найденная в Сарагосе, 1965

В. Хас. Рукопись, найденная в Сарагосе, 1965

В «Рукописи, найденной в Сарагосе» Хас превращает политическое высказывание в изощрённую игру форм: лабиринт сюжета и пространства становится аллегорией жизни внутри непрозрачной идеологической системы. Повторяющиеся сцены, циклические возвращения героя к одной и той же ситуации, лестницы, ведущие в ниоткуда, и черепа, создают ощущение мира, где смысл постоянно ускользает. Символы смерти, змея как знак искушения и опасности, а финальное зеркало — как отражение бесконечного цикла — формируют политическую метафору существования в реальности, полной скрытых правил и неясных сил.

В. Хас. Рукопись, найденная в Сарагосе, 1965

В. Хас. Рукопись, найденная в Сарагосе, 1965

А. Вайда. Пепел и алмаз, 1958

В «Пепле и алмазе» Вайда формирует политическое высказывание через образ послевоенной Польши как пространства моральной неопределённости. Появившийся в период «оттепели», фильм отражает стремление к честному разговору о недавней истории, который был невозможен в рамках соцреализма.

А. Вайда. Пепел и алмаз, 1958

Визуальные мотивы — фигура распятого Христа в разрушенной часовне, контрастные застолья, где бытовая праздничность сталкивается с ощущением надлома — превращают внешний реализм в аллегорию национальной травмы. Через судьбу Мацека, балансирующего между долгом, отчаянием и бессмысленностью насилия, Вайда показывает страну, которая пытается обрести моральный ориентир в момент, когда прежние структуры разрушены, а новые ещё не обрели смысл.

А. Вайда. Пепел и алмаз, 1958

Ю. Якубиско. Птицы, сироты и дураки, 1969

В «Птицах, сиротах и дураках» Якубиско политическая аллегория выражена через гротеск и театрализацию, где разрушенные пространства и детские маскарадные игры становятся метафорой страны, живущей после травмы оккупации.

Разрушенные здания и интерьеры, присутствующие в кадре, превращают пространство в образ тотальной нестабильности — мир буквально распадается, как и социальный порядок послевоенной Чехословакии. Театральность героев в костюмах и масках подчеркивает состояние общества, герои пытаются играть в жизнь, не имея реальной возможности изменить политическую реальность.

Ю. Якубиско. Птицы, сироты и дураки, 1969

Ю. Якубиско. Птицы, сироты и дураки, 1969

Символ и предметная аллегория

Поэтическое кино Восточной Европы делает предмет одним из ключевых носителей смысла: объект утрачивает функциональность и превращается в знаковый элемент, который формирует философское содержание кадра.

Символы в этих фильмах не являются буквальными метафорами — они создают особую поэзию, в которой значение рождается из цвета, расположения, взаимодействия с пространством и героями.

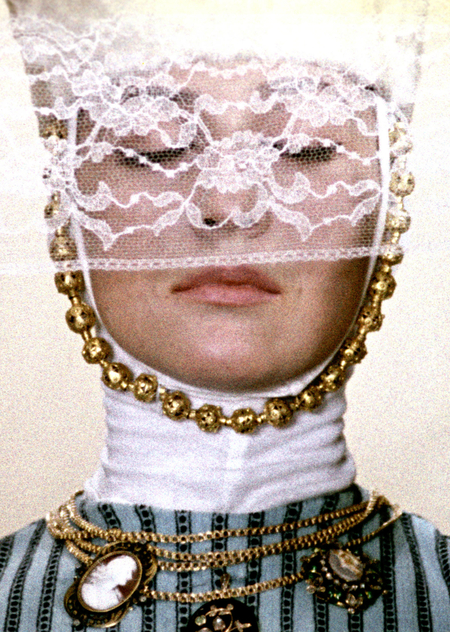

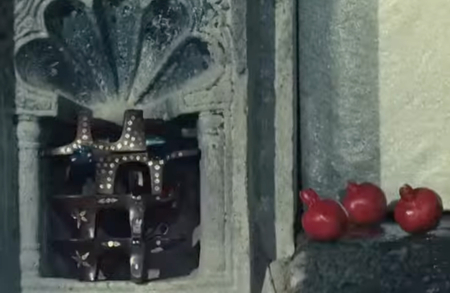

С. Параджанов. Цвет граната, 1969

Для восточноевропейского контекста важно, что символическая система в поэтическом кино не подчиняется логике традиционного повествования. Она выстраивает параллельное пространство смыслов, в котором бытовые вещи обретают новые значения. Аллегория здесь остаётся открытой: каждый предмет способен выражать сразу несколько значений. Эта многозначность делает визуальный язык поэтического кино насыщенным и независимым.

С. Параджанов. Цвет граната, 1969

С. Параджанов. Цвет граната, 1969

В «Цвете граната» Параджанов превращает предметы в самостоятельные знаки: привычная реальность исчезает, уступая место миру ритуалов и символов, через которые он рассказывает о жизни армянского поэта Саят-Новы.

С. Параджанов. Цвет граната, 1969

С. Параджанов. Цвет граната, 1969

С. Параджанов. Цвет граната, 1969

С. Параджанов. Цвет граната, 1969

Гранаты, книги, кружево, ткани, птицы — каждый предмет выражает внутреннее состояние героя и культурный смысл его пути. Красный и белый цвета сменяют друг друга: красный связан с кровью, страданием и творческой силой, белый — с чистотой, смертью и переходом. Гранат становится образом жизненной энергии и судьбы, книга — памяти и духовной традиции, кружево — хрупкости мира, птицы — вдохновения и полёта.

С. Параджанов. Цвет граната, 1969

С. Параджанов. Цвет граната, 1969

Предметы формируют ритуальный ритм фильма, где история поэта раскрывается не через сюжет, а через смысл, заключённый в фактуре и движении вещей.

Ф. Влачил. Валерия и неделя чудес, 1970

Ф. Влачил. Валерия и неделя чудес, 1970

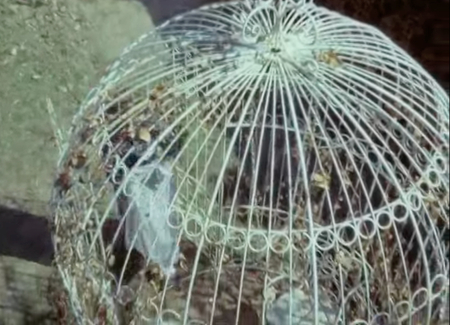

В «Валерии и неделе чудес» Влачил выстраивает аллегорию взросления через мотив сна и предметы, которые связывают телесное и мифологическое. Птицы и клетка формируют образ уязвимости: стремление к свободе постоянно сталкивается с ограничениями. Ромашка, окрашенная кровью, превращает детский символ чистоты в знак боли.

Ф. Влачил. Валерия и неделя чудес, 1970

Ф. Влачил. Валерия и неделя чудес, 1970

Ф. Влачил. Валерия и неделя чудес, 1970

Ф. Влачил. Валерия и неделя чудес, 1970

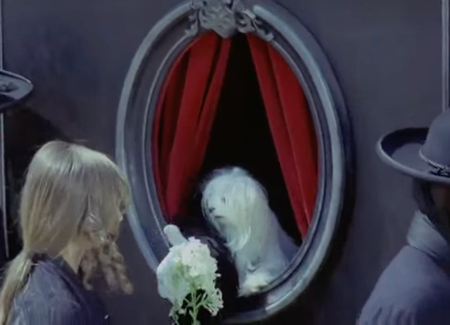

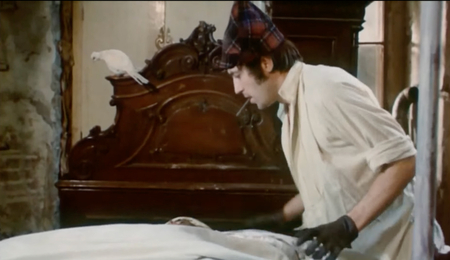

Кровать становится пространством, где интимное сталкивается со страхом, превращая бытовую деталь в метафору внутреннего кризиса. Зловещая фигура с белой собачкой воплощает вторжение чуждого — сочетание невинного и угрожающего. Гроб из яблок соединяет смерть и плодородие, показывая взросление как переход между концом прежней личности и рождением новой.

Ф. Влачил. Валерия и неделя чудес, 1970

Ю. Якубиско. Птицы, сироты и дураки, 1969

Ю. Якубиско. Птицы, сироты и дураки, 1969

В «Птицах, сиротах и дураках» символический слой тесно переплетён с гротескной манерой фильма. Центральным мотивом становятся птицы. Они живут в доме героев, появляются как живые существа, как рисунки на одежде и даже как рисунок на спине героини.

Этот чрезмерный образ превращает птицу в метафору уязвимости, легкости и одновременно невозможности укорениться в мире, лишённом стабильности. Птицы выражают внутреннее состояние персонажей: они существуют в хаосе, пытаются сохранить свободу, но оказываются в замкнутом пространстве разрушающейся действительности.

Пространство и композиция как аллегорические структуры

С. Параджанов. Тени забытых предков, 1965

В поэтическом кино пространство перестаёт быть фоном и становится самостоятельным носителем смысла. Композиция кадра превращает любое расположение предметов и фигур в аллегорический жест: пустое пространство может означать утрату или отчуждение, а плотная визуальная насыщенность — внутренний хаос.

Более сложная структура рождается из того, как пространство говорит деталями. Статика кадра способна фиксировать остановку времени или невозможность перемен, асимметрия подчёркивает хрупкость мира и внутренний разлад персонажа, жёсткие вертикали и горизонтали формируют визуальную геометрию смыслов, где каждая ось становится метафорой борьбы или напряжения.

С. Параджанов. Тени забытых предков, 1965

С. Параджанов. Тени забытых предков, 1965

С. Параджанов. Тени забытых предков, 1965

В «Тенях забытых предков» вертикальные композиции карпатского леса создают ощущение замкнутости и предопределённости: деревья образуют визуальные «стены», превращая природу в пространство судьбы.

Симметричные построения внутри интерьеров и ритуальных сцен усиливают ощущение неизбежности, будто жизнь героев развивается по заранее заданной оси. Цветовые контрасты — красное, белое, чёрное — работают как дополнительные акценты внутри композиции, подчеркивая эмоциональные переломы и переходы между состояниями.

С. Параджанов. Цвет граната, 1969

В то же время, в «Цвете граната» симметрия задаёт особый порядок кадра: фронтальные, центрированные композиции создают ощущение внеисторического пространства.

А. Вайда. Пепел и алмаз, 1958

Еще одним примером работы с пространством является «Пепел и алмаз», где разделённая композиция становится визуальной метафорой расколотой послевоенной Польши. Пространство кадра часто организовано так, будто герои существуют на разных половинах мира — физически рядом, но политически и морально разобщены.

А. Вайда. Пепел и алмаз, 1958

Эта разорванность подчёркивается линиями интерьера, дверными проёмами, резкими светотеневыми контрастами: каждый персонаж занимает свою изолированную зону кадра, отражая невозможность общей позиции и общее состояние распада.

А. Вайда. Пепел и алмаз, 1958

Заключение

Поэтическое кино Восточной Европы формирует собственный язык не через сюжет, а через образность, ритуал и аллегорическую организацию пространства. Визуальный ряд здесь становится способом мышления: не иллюстрацией, а структурой, которая задаёт мироощущение фильма. Этот язык рождается на пересечении культурной традиции, модернистских экспериментов и скрытой политической необходимости говорить иносказательно. Предмет, тело, ландшафт, жест, композиция кадра — всё превращается в самостоятельную смысловую единицу, способную передавать эмоциональную или историческую напряжённость напрямую.

Итак, визуальная поэтика этих фильмов не сводится ни к этнографии, ни к формализму: она работает как система образов, которая одновременно переживает историю, отражает личное и коллективное и создаёт автономное художественное пространство.

Воробьева А. Е. Два направления «новой волны» в советском поэтическом кино 1960–70-х годов // Художественная культура. № 4, 2020. С. 542.

Воробьева А. Е. Язык иносказания как феномен кинофольклоризации многонационального кинематографа СССР 1960–70-х гг. // Том 14, № 6, 2021. С. 1262–1266.

Лукашова А. Г. Творчество Сергея Параджанова как явление постмодернизма. 2009.

Ashes and Diamonds: What Remains / Портал criterion.com / URL: https://www.criterion.com/current/posts/7506-ashes-and-diamonds-what-remains (дата обращения 15.11.25)

Bright, Robert. Has He Lost His Mind? : The Saragossa Manuscript / Портал thequietus.com / URL: https://thequietus.com/culture/film/the-saragossa-manuscript-article/ (дата обращения 16.11.25)

Coates, Paul. The Red and the White: The Cinema of People’s Poland. Wallflower Press, 2005.

Culture Avenue. «The Saragossa Manuscript» — the Labyrinth of Wojciech Jerzy Has’s Imagination / Портал cultureave.com / URL: https://www.cultureave.com/the-saragossa-manuscript-the-labyrinth-of-wojciech-jerzy-hass-imagination/ (дата обращения 15.11.25)

Edmond, John. The Vanguard of Marketa Lazarová // CTEQ Annotations on Film. Issue 80, 2016. Портал sensesofcinema.com / URL: https://www.sensesofcinema.com/2016/cteq/marketa-lazarova/ (дата обращения 15.11.25)

FANDOR STAFF. Daily | František Vláčil’s Marketa Lazarová / Портал fandor.com / URL: https://keyframe.fandor.com/daily-frantisek-vlacils-marketa-lazarova/ (дата обращения 15.11.25)

Hock, Beáta; Kemp-Welch, Klara; Owen, Jonathan (eds.). A Reader in East-Central-European Modernism 1918–1956. The Courtauld Institute of Art, London, 2019.

Iordanova, Dina. Cinema of the Other Europe: The Industry and Artistry of East Central European Film.Wallflower Press, 2003.

Ipcar, Jenna. The Saragossa Manuscript: An Ode to the Journey of Digression / Портал brightwalldarkroom.com / URL: https://www.brightwalldarkroom.com/2020/07/30/the-saragossa-manuscript-journey-of-digression/ (дата обращения 16.11.25)

Nicholson, Ben. Where to begin with Andrzej Wajda / Портал bfi.org.uk / URL: https://www.bfi.org.uk/features/where-begin-andrzej-wajda (дата обращения 16.11.25)

The Art of In-Betweenness in Contemporary Eastern European Cinema. Introduction to Caught In-Between. Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema. Edinburgh University Press, 2020. P. 1–27.

Točíková Vojteková, Zuzana. Slovak Director Juraj Jakubisko, ‘the Fellini of the East, ’ Dies at 84

Вайда, А. Пепел и алмаз. — 1958.

Влачил, Ф. Маркета Лазарова. — 1966.

Влачил, Ф. Валерия и неделя чудес. — 1970.

Параджанов, С. Тени забытых предков. — 1965.

Параджанов, С. Цвет граната. — 1969.

Хас, В. Рукопись, найденная в Сарагосе. — 1965.

Якубиско, Ю. Птицы, сироты и дураки. — 1969.