Подпольная визуальность: влияние андеграунда на современную медиакультуру

Андеграунд в медиаискусстве — это пространство, в котором художественное высказывание формируется не через эстетику комфорта, а через столкновение с тем, что обычно скрыто. Это искусство, которое выходит за пределы нормы, формирует собственные правила и направлено на то, чтобы вызывать эмоциональную реакцию, а не эстетическое удовольствие.

Подпольные художественные практики сосредоточены вокруг боли, уязвимости, экстремальности и честности. В них важна не техническая чистота изображения, а способность визуального жеста оголить внутреннее состояние, вскрыть травму, нарушить привычный ход восприятия и заставить зрителя пережить момент вместе с автором.

В этом смысле андеграунд — не жанр и не визуальный стиль. Это вызов, в котором искусство перестаёт быть украшением и становится способом говорить о том, что обычно избегается.

Андеграундное искусство отличается так же и тем как оно работает с изображением. Его визуальный язык создаётся через тьму, шум, нестабильность и телесность. В отличие от традиционных художественных практик, стремящихся к чистоте и ясности, андеграунд использует недостаток света, ошибки плёнки, размытые границы тела и неустойчивые движения камеры как художественные решения.

В 60–80-е годы художники и фотографы начали разрушать традиционный язык изображения

Искусство

В развитии андеграундной визуальности в искусстве XX–XXI века важную роль играют авторы, чьи работы сознательно отказываются от эстетики гармонии и обращаются к тревоге, разрыву, телесности и внутреннему напряжению. Их общий знаменатель — направленность не на украшение мира, а на фиксацию того, что обычно избегается массовой культурой. Эти художники формируют фундамент визуального языка, основанного на боли, нарушении нормы и психологической интенсивности.

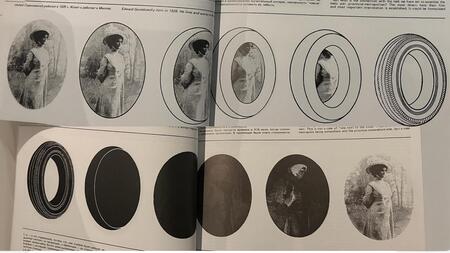

Эдуард Гороховский 1929 г

Здислав Бексиньский

Здзислав Бексиньский радикализирует тему страха его миры, это постапокалиптические пространства, деформированные тела и сны, превращённые в материю. Эта живопись не о сюжете, а о состоянии. Бексиньский — один из ключевых художников, показавших, что изображение может быть инструментом прямой психологической травматичности.

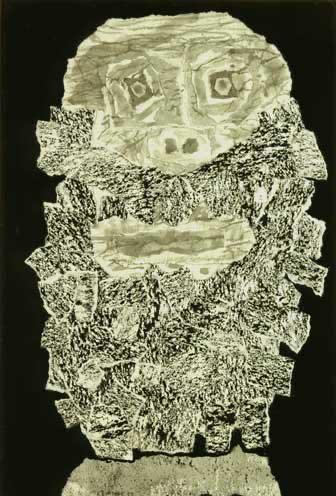

Жан Дюбюффе. «Великий мастер аутсайдеров» (Grand Maître of the Outsider). 1947 Жан Дюбюффе. «Гневная борода» (Barbe Anger). 1959.

Жан Дюбюффе, создатель концепции Art Brut, вводит в искусство эстетику «сырых» жестов — неуклюжих, грязных, эмоционально неустойчивых. Его работы ставят под сомнение саму идею художественной красоты, предлагая вместо этого визуальный опыт психологической неустойчивости. Дюбюффе заложил основу для того, что позднее станет визуальным кодом андеграунда.

Олег Целков 2001, 1966

Олег Целков

Олег Целков создаёт тревожную и давящую образность: маскообразные лица, обезличенные фигуры, глухой цвет. Его живопись отражает состояние подавления и отстранённости, характерное для подпольной культуры второй половины XX века. Он одним из первых сформулировал язык, в котором насилие и отчуждение передаются через форму, а не через сюжет.

Иван Ненашев 2022, 2021

Иван Ненашев работает с тяжёлой фактурой, тёмной палитрой и размытыми формами, превращая живопись в визуальный эквивалент внутреннего напряжения. В его работах нет декоративности — изображение функционирует как прямой контакт с состояниями, которые обычно скрываются. Именно эта честность и направленность внутрь делает Ненашева важным автором в контексте андеграундной визуальности.

Дашка Манашка 2024

Дашка Манашка — автор, чья практика соединяет в себе элементы дневниковой телесности, психологической нестабильности и DIY-визуальности. Её работы выходят за пределы традиционной живописи и функционируют как гибрид личного документа и художественного жеста. Она продолжает линию Art Brut, но в цифровой среде: размытое изображение, нестабильная камера, телесная честность и отсутствие дистанции создают эффект прямого взаимодействия со зрителем. Манашка демонстрирует, что современная визуальная боль может существовать не только в музеях или галереях, но и в мобильной камере, в личном дневнике, в цифровом шуме.

Фотография

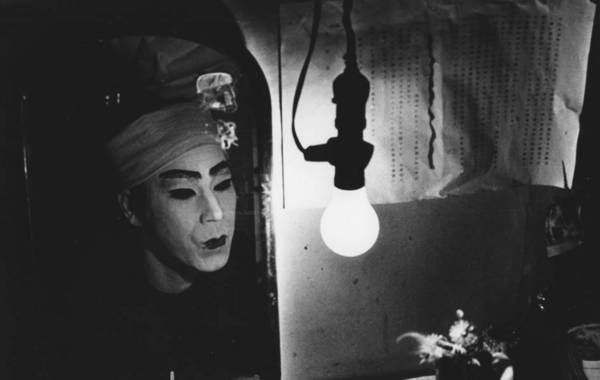

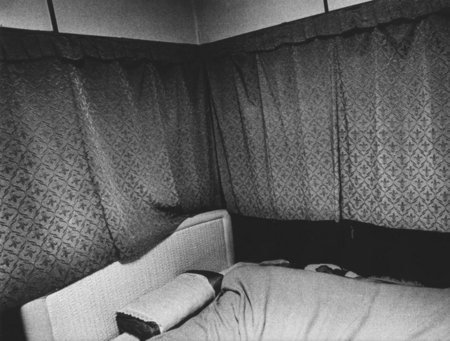

Фотография стала одним из первых полей, где этот язык проявился максимально отчётливо. У Нобуёси Араки интимность перестаёт быть эстетическим объектом и превращается в документ, фиксирующий уязвимость человеческой жизни. Его серия «Sentimental Journey» — это не просто визуальный архив личной трагедии, а пример того, как фотография становится медиумом боли

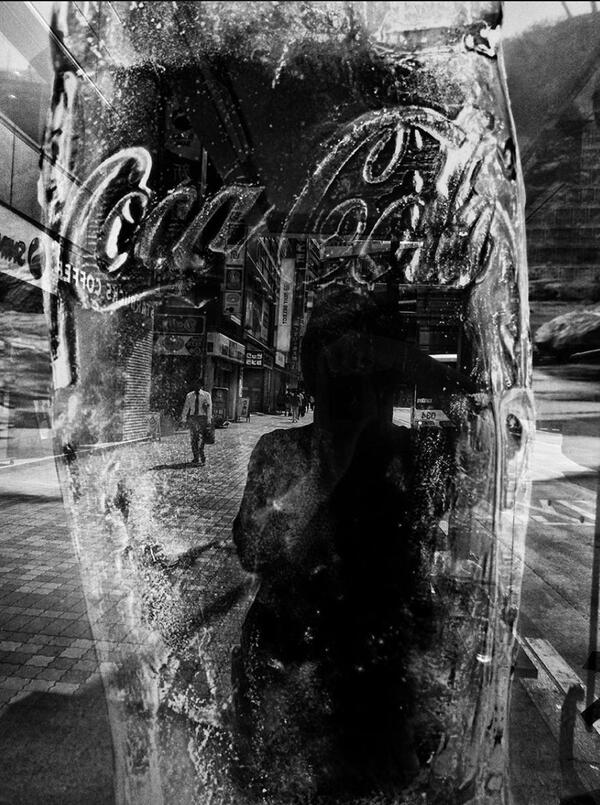

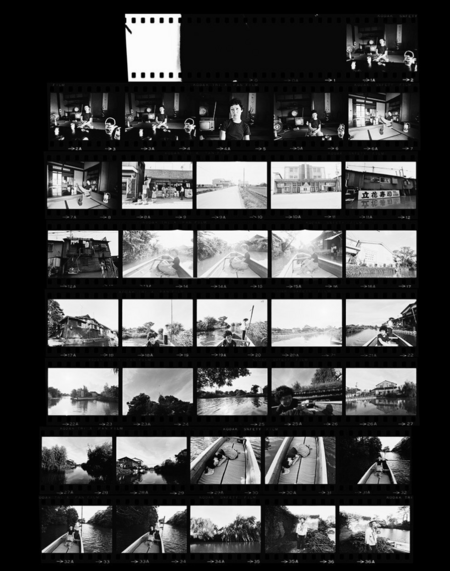

фото Дайдо Мориямы

фото Дайдо Мориямы

фото Дайдо Мориямы

Дайдо Мориямы зерно и ночная дрожащая оптика не случайны: он снимает город так, будто сам находится внутри нервного импульса, а не наблюдает со стороны. Его фотография — это визуальная тревога, превращённая в структуру изображения

Антуана д’Агата 1961 г.

Антуана д’Агата 1961 г

Антуан д’Агата работает на пределе физического и психического: красный свет, тела в состоянии аффекта, зависимость, исчезающие силуэты. Его подход подчёркивает, что изображение может быть не репрезентацией, а фиксацией внутреннего состояния

Салли Манн 1993 г. 1991 г.

Салли Манн обращается к теме смерти и разложения, продолжая ту же линию телесной честности

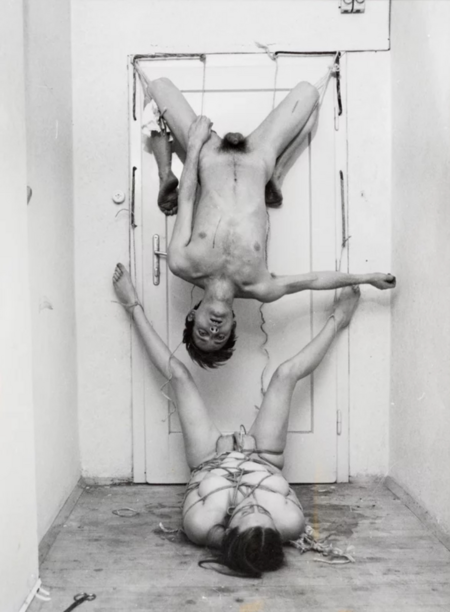

Перформанс

Перформансисты — сделали тело не объектом, а медиумом. Тело перестало быть декоративной формой — оно стало носителем боли, риска, правды.

Марина Абрамович перформанс «Ритм 0» 1974 г.

В январе 1972 года итальянский художник Вито Аккончи показал миру свою работу «Грядка»

Йоко Оно «Cut the piece», 1964 г.

Крис Бёрден «Shoot», 1971 г.

Параллельно с фотографией формируется направление перформанса, в котором тело становится основным медиумом. Все эти авторы работают с телом как материалом прямого воздействия. Здесь визуальный жест не создаётся камерой, он создаётся действием, а камера лишь фиксирует последствия. Например, Бёрден выстраивает работу «Shoot» как радикальный эксперимент с границами допустимого. У Абрамович тело становится местом длительного напряжения и риска. Перформанс закрепляет важную характеристику андеграунда: визуальное воздействие создаётся не техникой, а самим опытом.

Кино

Кино 1970–2000-х усиливает этот язык, делая его массовым инструментом. Анджей Жулавский в «Possession» разрушает привычную структуру кадра: камера не наблюдает, а участвует в истерике, создавая визуальное пространство, где эмоция выходит на первый план. Гаспар Ноэ превращает изображение в физическое ощущение. Используются агрессивные цвета, вращение камеры, длинные непрерывные планы, создающие эффект погружения в состояние персонажей. Филипп Гранрьё, для понимания подлинной визуальной подпольности, использует тьму не как эстетический элемент, а как полноценную среду восприятия. Его фильмы «Sombre» и «La Vie Nouvelle» — это примеры того, как изображение может существовать на грани исчезновения

Отрывок из фильма «Экстаз» Режиссер госпар Ноэ

Трейлер фильма «Вход в пустоту» режиссер Госпар Ноэ

Трейлер фильма «Угрюмый» (1998) режиссер Филипп Гранриё

Трейлер фильма «Новая жизнь» (2002) режиссер Филипп Гранриё

Камера переживает события вместе с персонажами. Это породило огромный сдвиг: кадр перестал быть объективным наблюдателем.

Сейчас это — норма в медиакультуре: психологические триллеры используют дрожащую камеру артхаус-кино снимается как будто «изнутри тела»; документальные проекты транслируют не наблюдение, а участие.

Все эти авторы формируют общий визуальный язык, который можно описать через несколько устойчивых характеристик: зернистость, тёмный палитра, нестабильная камера, акцент на телесности, размытость, агрессивный свет, использование «ошибки» как выразительного элемента, разрушенные пространства, отсутствие дистанции между камерой и объектом. Это и есть визуальный язык, который фиксирует внутренние состояния боли, а не внешнюю форму.

Андеграунд не стал частью медиакультуры напрямую — он стал её языком. Современные изображения говорят на тех визуальных кодах, которые родились в местах уязвимости, риска, провокации и боли.

Заключение

Несмотря на резкие визуальные различия между массовой культурой и андеграундным искусством, их фундаментальное отличие не в форме и не в технических методах, а в отношении к человеческому опыту. Массовая культура всегда стремится к удовлетворению большинства: она создаёт комфортный визуальный слой, который должен быть приятным, понятным, легко считываемым и эмоционально безопасным. Её задача — создавать согласие, стабилизировать восприятие, не выходить за рамки приемлемого. Массовое изображение устроено так, чтобы не тревожить зрителя и не ставить его перед необходимостью сталкиваться с собственными теневыми состояниями.

Андеграундное искусство устроено иначе. Его центральная функция — не успокаивать, не развлекать и не украшать. Его основа — вызов, и это всегда связана с теми переживаниями, от которых массовая культура отворачивается. Андеграунд не стремится нравиться и не адаптируется под вкусы аудитории. Он работает с тем, что человек обычно пытается вытеснить.

Поэтому его визуальный язык неизбежно выглядит провокационным. Но эта провокация не является самоцелью. Она существует потому, что триггер один из немногих способов обратить внимание зрителя на темы, которые он старается избегать. Визуальный вызов, шок, давление на «больное место» — это не инструмент скандала, а способ прямого контакта с реальностью, которая в обычном культурном поле остаётся невидимой.

Андеграунд обнажает то, что скрыто. Он не сглаживает, а подчеркивает разрыв. Он не уводит от боли, а показывает её структуру.

Именно поэтому он вызывает рефлексию. Контакт с травматическим изображением запускает внутреннюю работу, заставляет зрителя столкнуться с собственным страхом, уязвимостью, подавленным опытом. Массовое искусство стремится удерживать человека в состоянии комфорта, тогда как андеграундное искусство сознательно выводит из равновесия, чтобы сделать видимым то, что обычно остаётся за кадром.

Так формируется ключевой вывод исследования: андеграундная визуальность важна не потому, что она отличается стилистически, а потому, что она выполняет ту культурную функцию, которую массовое искусство выполнять не может. Она возвращает медиа к их базовой задаче — свидетельствовать, фиксировать, обострять, показывать невозможное и неприемлемое. Она даёт язык для выражения боли, которая не имеет места в официальных форматах. Она создает пространство, где изображение не служит спокойствию — оно служит правде, даже если эта правда разрушает комфорт восприятия.