От агитации к акции

Трансформация политического плаката от советской эпохи к современности — это не просто смена эстетики, а фундаментальный переворот функции искусства: от инструмента государственной пропаганды к оружию художественного протеста.

Когда смотришь на советский плакат Дмитрия Моора «Ты записался добровольцем?» и на документацию уличных акций группы «Война», возникает странное ощущение одновременной близости и пропасти между ними. И там, и там — прямое визуальное высказывание, обращенное к обществу. И там, и там — политика, встроенная в художественную форму. Но между ними — целая эпоха, переворот смыслов, смена ролей.

Советский политический плакат 1920–1980-х годов — это искусство, которое работало на государство, формировало идеологию сверху вниз, мобилизовало массы на строительство утопии. Современный арт-активизм 2000–2020-х — это искусство, которое работает против государства, критикует власть снизу вверх, разоблачает противоречия настоящего.

Я выбрала эту тему, потому что хочу понять, как искусство меняет свою функцию вместе с обществом. Плакат — идеальный объект для такого исследования: он всегда был формой прямого разговора со зрителем, без посредников, без музейных стен. Но содержание этого разговора изменилось радикально. От «мы строим светлое будущее» к «мы вскрываем проблемы настоящего».

Для исследования я отобрала визуальный материал по принципу функциональной преемственности: это должны быть произведения искусства, которые ставят перед собой задачу социально-политического высказывания через визуальный язык.

Советский период (1920–1980-е): Я сосредоточилась на «золотом веке» советского плаката — конструктивизме 1920-х (Родченко, Лисицкий, Клуцис) и агитационном плакате периода первых пятилеток и Великой Отечественной войны (Моор, Корецкий). Это работы признанных мастеров, которые одновременно были художниками и идеологами, создателями новой визуальной культуры.

Современный период (2000–2025-й): Здесь принципиально важно было выбрать именно художественные практики, а не коммерческую социальную рекламу. Поэтому я сосредоточилась на арт-активизме: группа «Война» (уличные акции, граффити), Пётр Павленский (радикальный перформанс), группа «Синие носы» (ироническая работа с советской символикой), художница Елена Осипова (индивидуальный протест с рисованными плакатами), художественные коллективы 2010-х годов, работающие с протестной эстетикой, анонимный антивоенный стрит-арт. Географические рамки — Россия/СССР, что обеспечивает культурную преемственность. Критерий отбора — художественное высказывание, признанное арт-сообществом (выставки, премии, критические тексты), а не просто политический жест.

Советский плакат говорил от имени власти, обращаясь к народу: «Делай так! Верь в это! Стройте вместе!» Современный арт-активизм говорит от имени художника-гражданина, обращаясь против власти: «Смотрите, что происходит на самом деле! Это неправильно! Сопротивляйтесь!» Если советский плакат создавал консенсус (единое видение реальности для всех), то современный арт-активизм порождает несогласие. Если советский плакат был монументальным (тиражируемым, официальным, встроенным в публичное пространство), то современный — эфемерным и партизанским. При этом визуальные стратегии сохраняют преемственность: и там, и там используется сила прямого образа, контрастная композиция, символизм цвета. Но смыслы переворачиваются с ног на голову. Красный флаг советского плаката — символ надежды; красная краска в акциях группы «Война» — символ крови и насилия. Монументальное тело рабочего у Дейнеки — гимн коллективу; израненное тело Павленского — крик индивидуальной боли.

Исследователь Екатерина Деготь писала о советском искусстве как о движении «от товара к товарищу» — о попытке создать нерыночную, социалистическую эстетику. Современный арт-активизм можно описать как движение «от товарища к сопротивляющемуся» — от коллективного субъекта к индивидуальному бунтарю.

Логика исследования построена на движении от формы к содержанию, от визуального языка к социальной функции:

Раздел 1 анализирует базовые визуальные стратегии: как монументальная эстетика советского плаката (тиражируемость, массовость, официальная встроенность в городское пространство) сменяется эфемерной и партизанской тактикой современного арт-активизма (временность, нелегальность, документация как новая форма плаката). Раздел 2 исследует репрезентацию человеческого тела: от обобщенного, типизированного героя советского плаката (рабочий, солдат, колхозница как символы коллектива) к радикализации индивидуального тела в современном перформансе (тело Павленского как манифест боли, анонимные тела в масках художественных акций 2010-х). Раздел 3 разбирает семиотику цвета и символов: как красно-черно-белая палитра революционного плаката трансформируется в визуальные коды современного протеста (яркие маски и костюмы протестных акций 2010-х, ироническое переосмысление советских символов группой «Синие носы»). Раздел 4 обобщает: как меняется сама функция художественного высказывания — от утопического проекта (строительство нового мира) к критической деконструкции (разоблачение существующего порядка). Такая структура позволяет увидеть не просто смену стилей, а изменение всей системы отношений между искусством, властью и обществом.

Для исследования я использую несколько типов источников, которые дополняют друг друга: Классические искусствоведческие работы о советском плакате (Н. И. Бабурина «Русский плакат», К. Вашик и Н. И. Бабурина «Реальность утопии», П. А. Снопков «Советский политический плакат») дают историко-культурный контекст и фактологическую базу. Это фундамент, на котором строится понимание советской визуальной культуры.

Теоретические работы по семиотике и визуальной коммуникации (Ю. М. Лотман «Семиотика культуры», статьи о визуальной коммуникации в пропаганде) помогают анализировать плакат как систему знаков, передающих идеологические послания.

Критические тексты о современном арт-активизме (статьи о группе «Война», художественных акциях 2010-х, Павленском в журналах «Искусство», «Неприкосновенный запас», исследования арт-активизма ВШЭ) дают инструменты для понимания современных практик в контексте мирового contemporary art. Работы на стыке искусства и политики (Е. Деготь «От товара к товарищу», тексты о протестном искусстве) позволяют увидеть искусство не изолированно, а как часть социальных процессов.

Особенно важны документации самих акций: фото, видео, манифесты художников. Для современного арт-активизма документация — это и есть произведение, потому что сама акция эфемерна.

От монумента к эфемере

Пространственные стратегии и материальность политического плаката

Первая и наиболее очевидная трансформация политического плаката касается его материальной природы и способов существования в пространстве. Советский агитационный плакат воплощал идею массового, тиражируемого, долговечного визуального высказывания, официально встроенного в архитектуру города. Современный арт-активизм радикально пересматривает эти установки: на смену монументальности приходит эфемерность, легальному размещению — партизанская тактика, а физическому объекту — событие, существующее преимущественно в форме документации.

Советский плакат рождался в типографии как массовый продукт. Тиражируемость была идеологическим принципом: массовое воспроизводство отражало идею коллективного субъекта. Один плакат обращается ко всем, все видят одно и то же. Плакат существовал как долговечная вещь, предназначенная для музея. Траектория была предсказуема: улица — архив — музей. Сегодня эти плакаты висят под стеклом в Третьяковской галерее, ГМИИ, MoMA, превратившись в сакральные объекты высокого искусства.

Эль Лисицкий, «Клином красным бей белых», 1920. Коллекция Яны Сасиной

Густав Клуцис, «Под знаменем Ленина. За социалистическое строительство!», 1930.

Виктор Корецкий, «Воин Красной Армии, спаси!», 1942.

Если советский плакат стремился к вечности через тираж и материальную устойчивость, то современный арт-активизм осознанно выбирает эфемерность как художественную стратегию. Произведение существует лишь в момент акции, оставляя после себя фотодокументацию, видеозаписи и медийный резонанс — но не физический объект.

Дмитрий Моор. «Ты записался добровольцем?». Июнь 1920

Эфемерность современного арт-активизма — это не техническая ограниченность, а осознанная стратегия сопротивления коммодификации искусства и присвоению его властью. Если советский плакат стремился стать вечным памятником идеологии, то современная акция сознательно уклоняется от материализации, существуя в пространстве события, жеста, мгновенного вмешательства в социальную реальность.

Общества Радек. 2001. Ярмарка «Арт-Москва». Центральный дом художника, Москва. Courtesy Петр Быстров//Общество Радек. Открытие памятника Анатолию Осмоловскому. 1 июля 2002 года. Парк Музеон, Москва. C

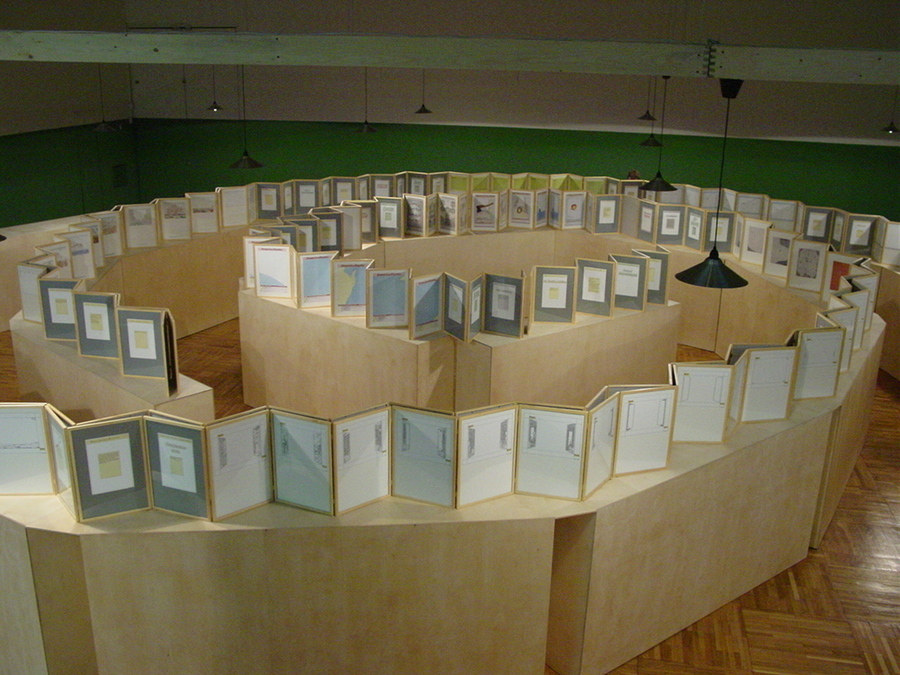

Общество Радек. Do you accord. 2002. Вид инсталляции на выставке Davaj! Russian Art Now.

Монстрация-2016, Новосибирск. Фото: Сергей Мордвинов // Монстрация-2015, Новосибирск. Фото: Евгений Курсков // Монстрация-2011, Новосибирск. Фото: Антон Уницын

Трансформация плаката от советской монументальности к эфемерности современного арт-активизма — это не просто смена материальных носителей, но радикальное переосмысление самой природы политического высказывания в искусстве.

От типа к телу

Советский плакат не изображал конкретных людей — он конструировал типы: рабочий, крестьянка, красноармеец, пионер. Эти фигуры были лишены индивидуальных черт, биографии, личной истории. Они представляли собой визуальные концепты, воплощения социальных ролей в идеологической системе.

Густав Клуцис, «Рабочие и Работницы, все на перевыборы Советов!», 1930.

Александр Дейнека, «Физкультурница», 1933.

Виктор Корецкий, «Наши силы неисчислимы», 1941.

Если советский плакат стирал индивидуальность за обобщённым типом, то современное искусство возвращает телу его уникальность — биографическую, физическую, эмоциональную. Тело перестаёт быть идеологическим конструктом и становится местом личной истории.

AES+F, видео-инсталляциях «Last Riot» (2005) и «Пир Трималхиона» (2009)

В отличие от советского типажа, который подчинён идеологической функции, тела AES+F избыточны, декоративны, бессмысленны. Они существуют в пространстве эстетической утопии, где красота становится самоцелью. Художники используют компьютерную графику для создания искусственных тел, которые выглядят реальнее реальных, но лишены индивидуальности другого рода — они становятся товаром, продуктом цифровой культуры.

Ирина Корина, «Razzle Dazzle», 2021.

Трансформация от типа к телу — это переход от репрезентации идеального к исследованию реального. Советский плакат конструировал тела для будущего коммунистического общества. Современное искусство работает с телами, которые есть здесь и сейчас — цифровыми, медиатизированными, материальными, обыденными, множественными.

Тело перестаёт быть иллюстрацией идеи и становится объектом критического исследования: как оно конструируется культурой? Как оно сопротивляется типизации? Как оно выражает индивидуальность в эпоху массового производства образов?

От символа к иронии

Советская визуальная культура создала один из наиболее мощных символических языков XX века — систему знаков, претендующую на статус универсальной истины. Серп и молот, появившийся 25 апреля 1918 года как эмблема единства рабочих и крестьян, красная звезда как символ интернациональной солидарности пяти континентов, знамёна, факелы, индустриальные силуэты — всё это функционировало не как декоративные элементы, но как идеологические эталоны, визуализация утопического проекта.

Б. Е. Ефимова, «Долой кулака из колхоза», 1930.

Комар и Меламид. Двойной портрет. 1984. Оргалит, темпера. Частное собрание. Повторение работы 1972 года, уничтоженной на «Бульдозерной выставке». Courtesy Московский музей современного искусства

Соц-арт работает методом иронической дистанции: символ сохраняется визуально, но утрачивает серьёзность, становится объектом эстетической игры. Михаил Эпштейн пишет о соц-арте как о «симулякре симулякра» — искусстве, которое обнажает пустоту идеологических знаков, демонстрируя их оторванность от реальности.

Константин Звездочетов и группа «Мухоморы». Акция «Два мухомора». Фрагмент. 2005. Холст, печать. Московский музей современного искусства

Recycle (Андрей Блохин, Георгий Кузнецов). Letter F. 2012. Полиуретановая резина, литье. Предоставлено галереей «Триумф»

Recycle работают методом ироничной материализации утопии: советская символика выполнена не из бронзы или камня, но из пластика — материала, который одновременно вечен (не разлагается) и эфемерен (лишён монументальности). Это превращает серп и молот в потребительский товар, лишённый сакральности.

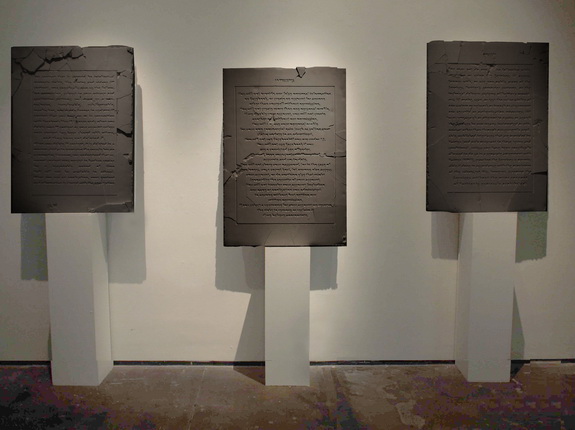

Recycle (Андрей Блохин, Георгий Кузнецов). Врата. 2012. Гофрированная труба, лайтбокс. Предоставлено галереей «Триумф» // Recycle (Андрей Блохин, Георгий Кузнецов). Скрижали. 2012. Полиуретан, литье,

Трансформация от советского символического универсума к постмодернистской иронии современного искусства — это путь от монологической истины к диалогической игре. Советский плакат создавал закрытую систему значений, где серп, молот, красная звезда функционировали как неоспоримые догмы. Соц-арт, концептуализм, современный арт-активизм разрывают эту герметичность, превращая символы в открытые знаки, доступные для интерпретации, пародии, критики.

От утопии к критике

Советский плакат функционировал не просто как средство агитации, но как визуализация утопического проекта. Борис Гройс в книге «Коммунистический постскриптум» (2007) пишет о советском проекте как о «тотальном произведении искусства» (Gesamtkunstwerk), где вся реальность подчинена эстетическому замыслу. Советский плакат был частью этого проекта: он не просто изображал утопию, но создавал её визуальными средствами, превращая идеологию в эстетический опыт.

Александр Дейнека, «Физкультурники», 1928.

Илья Кабаков в серии «Десять персонажей» (1970–1975)

Илья Кабаков в серии «Десять персонажей» (1970–1975) создаёт образы советских людей, живущих в пространстве между официальной утопией и частной реальностью. Его герои не критикуют советский строй напрямую, но демонстрируют его неспособность охватить всю полноту жизни. Кабаков работает методом тихого саботажа: он не отвергает советскую риторику, но показывает её неприменимость к конкретному человеческому опыту.

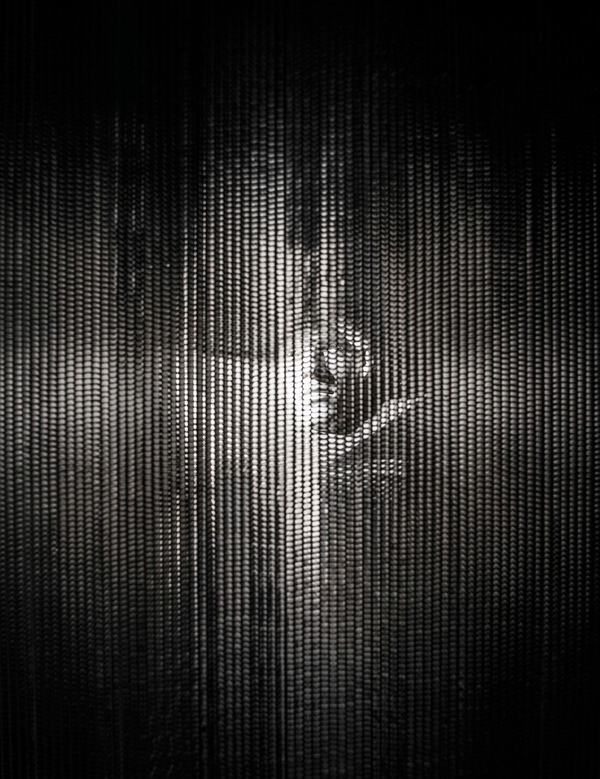

Коллективные действия. Палатка. Фотодокументация акции в подмосковном лесу 2 октября 1976 года.

Концептуалист Андрей Монастырский и группа «Коллективные действия» (с 1976 года) создают акции-поездки за город, где участники переживают опыт пустоты, отсутствия событий. Эти «Поездки за город» функционируют как антиутопические жесты: вместо светлого будущего художники предлагают зрителям опыт ничто, молчания, ожидания без результата. Это критика советской утопии через её отрицание, через создание альтернативного опыта, где ничего не происходит, где нет героев, прогресса, победы.

Группа «Что делать?», «Навстречу другому», 2009

В 1990-е годы, после распада СССР, российское искусство переживает период деполитизации. Соц-арт превращается в ностальгическую игру с советскими образами; концептуализм уходит в институциональную критику. Но в начале 2000-х возникает новая волна критического искусства, которое отказывается от иронической дистанции в пользу прямого политического высказывания.

Заключение

Проведённое исследование демонстрирует четыре вектора радикальной трансформации политического высказывания в визуальном искусстве на протяжении столетия: от монумента к эфемере, от типа к телу, от символа к иронии, от утопии к критике. Каждый из этих переходов обнажает принципиальные изменения в понимании функций искусства, его отношений с властью, обществом и зрителем.

Однако ключевой вывод исследования состоит не в констатации разрыва между советским плакатом и современным искусством, но в обнаружении скрытой преемственности. Современный арт-активизм не просто отвергает советскую традицию; он переосмысляет её, извлекает из неё критический потенциал, который был подавлен идеологической функцией. Группы «Что делать?», Общество Радек, монстрации возвращаются к советским формам (плакат, демонстрация, коллективное действие), но наполняют их новым содержанием.

Исследование показывает, что путь от агитации к акции — это не движение от политического к неполитическому, но смена политической логики: от идеологического монолога к критическому диалогу, от навязывания истины к совместному производству смыслов, от власти над зрителем к сотрудничеству с ним. Современное искусство отказывается от утопий, но не от политики. Оно предлагает не образ идеального будущего, но практику критического настоящего, где каждый жест, каждое действие, каждый плакат становится возможностью поставить вопрос, на который ещё нет ответа.

Гройс, Б. Коммунистический постскриптум / Борис Гройс. — М. : Ад Маргинем Пресс, 2007. — 200 с.

Эпштейн, М. Н. После будущего. О новом сознании в литературе / Михаил Эпштейн // Знамя. — 1991. — № 1. — С. 217–230.

Эпштейн, М. Соц-арт как симулякр симулякра / Михаил Эпштейн // Октябрь. — 1993. — № 7. — С. 177–184.

Клуцис, Г. Фотомонтаж как новый вид агитационного искусства / Густав Клуцис // Изофронт. — 1931. — № 1–2. — С. 28–32.

Dickerman, L. Building the Collective: Soviet Graphic Design, 1917–1937 / Leah Dickerman // Avant-Garde Graphics, 1918–1934: exhibition catalogue. — New York: Museum of Modern Art, 2002. — P. 14–45.

vladey.net («Клином красным бей белых»). URL:https://vladey.net/ru/lot/8342 (Дата обращения: 18.11.25)

redavantgarde.com («Под знаменем Ленина. За социалистическое строительство!»). URL:https://redavantgarde.com/collection/show-collection/805-under-lenin-s-flag-for-the-socialist-construction-.html (Дата обращения: 18.11.25)

omsklib.com («Воин Красной Армии, спаси!»). URL:https://omsklib.ru/Vyistavki/gd33gnjus8/gd390gw1qw (Дата обращения: 18.11.25)

wikipedia.org («Ты записался добровольцем?»). URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%BC%3F# (Дата обращения: 18.11.25)

АРТГИД («Общества Радек»). URL:https://artguide.com/people/3729 (Дата обращения: 18.11.25)

АРТГИД («Do you accord») URL:https://artguide.com/people/3729 (Дата обращения: 18.11.25)

АРТГИД («Монстрация») URL:https://artguide.com/posts/1168 (Дата обращения: 18.11.25)

paradjanov («Рабочие и Работницы, Все На Перевыборы Советов») URL:https://paradjanov.biz/russian/pro/73/ (Дата обращения: 18.11.25)

omsklib («Физкультурница») URL:https://omsklib.ru/Vyistavki/g6gxnlgbee/g6vhn7viur (Дата обращения: 18.11.25)

entermedia.io «Last Riot» URL:https://entermedia.io/people/art-gruppa-aes-f-o-yazyke-video-skulpture-i-rabote-nad-operoj/ (Дата обращения: 18.11.25)

irinakorina («Razzle Dazzle») URL:https://irinakorina.com/ru/2021-razzle-dazzle/ (Дата обращения: 18.11.25)

wikipedia.org («Долой кулака из колхоза») URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%29 (Дата обращения: 18.11.25)

АРТГИД. Комар и Меламид.URL: https://artguide.com/posts/1717 (Дата обращения: 18.11.25)

di.mmoma. Мухомор URL:https://di.mmoma.ru/news?mid=677&id=103 (Дата обращения: 18.11.25)

mamm-mdf «Триумф» URL:https://mamm-mdf.ru/exhibitions/recycle/(Дата обращения: 18.11.25)

rusmuseumvrm.ru «Физкультурники» URL:https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/rs-8429/index.php(Дата обращения: 18.11.25)

russianartarchive «Десять персонажей» URL:https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F6972(Дата обращения: 18.11.25)

АРТГИД «Коллективные действия» URL:https://artguide.com/people/2504-kolliektivnyie-dieistviia-art-ghruppa-940(Дата обращения: 18.11.25)