Образ женской аристократии в портретах эпохи Возрождения и Барокко

Рубрикатор

1. Концепция 2. Раннее Возрождение 3. Высокое Возрождение 4. Маньеризм 5. Барокко 6. Заключение 7. Библиография

Концепция

Женский аристократический портрет — это не просто изображение красивого лица, а сложный культурный символ, в котором отражается политический статус, семейный престиж, социальные роли, а также идеалы красоты и женственности своей эпохи.

Обычные женщины часто оставались обезличенными в искусстве, но представительницы высшего класса становились «образами», символами власти, морали, красоты и порядка мира. Их личности фиксировали, увековечивали, интерпретировали.

Это связано не только с художественными изменениями, но и с тем, что роль женщин высшего общества росла: они становились политическими и интеллектуальными фигурами.

Художники начинали замечать в них не только статус, но и личность — и живопись все яснее показывала индивидуальный взгляд, настроение, внутреннюю силу и присутствие.

«Современники требовали, чтобы женщина была всегда ровна, спокойна в своих манерах, всегда подчинена правилам приличия, но живость ума должна удалять ее от скуки»

Пётр Гнедич [6]

Я предполагаю, что женский портрет в искусстве развивался от условного образа — где женщина была прежде всего символом рода, статуса и идеального благородства — к более личному и психологически глубокому изображению.

Со временем аристократка перестала быть «знаком своего происхождения» и стала восприниматься как самостоятельная личность со своим характером, вкусом, влиянием и историей.

Изучение портретов знатных дам поможет проследить, какие визуальные стратегии использовали художники разных эпох и какие цели они ставили перед собой, изображая значимых женщин.

Мы окнуемся в мир богатства, величия и противоречий, чтобы на самом деле понять, что означает диалектика красоты и власти прошлого.

«Нам нужно рисовать то, что на лице, или что внутри его или за ним?»

Пабло Пикассо [7]

Материал структурирован по хронологическому и стилистическому принципу. Анализ ведётся по ключевым художественным этапам: большое внимание уделяется Раннему и Высокому Возрождению, также упоминается переходный этап — Маньеризм. Заключительная часть исследования посвящается Барокко, которое также можно условно поделить на Ранний и Высокий период.

Такой подход позволяет показать постепенность изменений, проследить преемственность и контрасты, а также взглянуть на картину аристократического портрета целиком.

Для текстовых источников используются авторитетные музейные и образовательные платформы, интернет-ресурсы, искусствоведческие статьи и книги. Критерием отбора служит авторитетность, достоверность и аналитическая ценность.

В визуальный анализ включаются: — масляные живописные портреты; — реальные аристократки, или женщины с признаками принадлежности к высшему обществу; — произведения, входящие в признанный канон истории искусства; — работы, позволяющие показать эволюцию художественных приёмов (жест, взгляд, композиция, атрибуты, свет, ткань, декор).

Раннее Возрождение

Портрет в Раннем Возрождении не возникает из ниоткуда — итальянские художники наследуют античные традиции реалистического изображения человека и постепенно отходят от средневековой безличности.

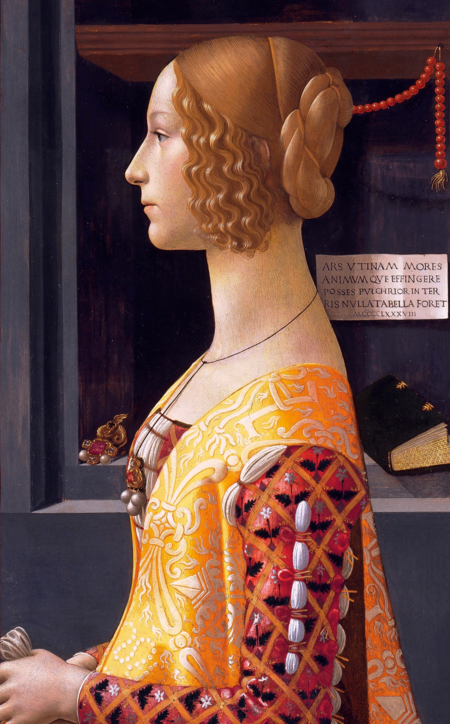

Профильный портрет был не просто художественной привычкой: фронтально изображали только святых, а заказчиков (в том числе знатных женщин) помещали сбоку, отделяя земное от сакрального. Поэтому даже если перед нами герцогиня или жена правителя, её образ пока остается «знаком» рода, а не отражением внутреннего мира. [2]

Пьеро делла Франческа, Портрет Баттисты Сфорца, ок. 1465

Важно то, как художники помещают женщину в пространство: фигура всегда выше линии горизонта — человек снова становится центром мира, как в античности. Пейзаж на заднем плане тоже неслучаен: он символизирует гармонию и мир, а не просто фон. Благодаря большому интересу к человеку в это время появляется портретный жанр.

Портреты раннего Возрождения красочные и выразительные. Героини спокойны в своем величии, а яркий и равномерный свет заливает как фигуру, так и пейзаж. Художники этой эпохи любуются всеми деталями в равной степени — как окружением, так и человеком. [1]

1. Филиппо Липпи, «Портрет женщины», 1440 г. 2. Доменико Гирландайо, «Портрет Джованны Торнабуони», 1488 г.

С картин аристократок этого времени хорошо считываются идеалы красоты Раннего Возрождения: на многих картинах можно увидеть высокий лоб, бедную кожу, тонкие брови, а также светлые или золотистые волосы, которые заплетены в сложную причёску.

Постепенно фигура начинает разворачиваться — возникает тот самый ракурс три четверти, в котором лицо становится живым, появляется взгляд, а не просто силуэт. Это и есть первый шаг к портрету как проявлению индивидуальности. У женщин в этот период важны не эмоции, а атрибуты: драгоценности, сложные причёски, расшитые ткани, рука с перчаткой или платком. Всё это — коды статуса, но ещё не характер.

Рогир ван дер Вейден, Портрет дамы, ок. 1460 г.

Примечательно, что на портретах Раннего Возрождения часто наблюдается акцентирование контуров лица женщин, что создаёт эффект отстранённости. При этом зрителю редко удаётся уловить ощущение единства фигуры модели с фоном — это подчёркивает идеализацию образа и декоративность композиции.

Так в Раннем Возрождении женский портрет только начинает путь: от условного образа к попытке понять, кто перед нами. Но пока красота — это прежде всего отражение порядка и социальной роли.

Высокое Возрождение

Высокое Возрождение отмечает момент зрелости в развитии женского аристократического портрета. Если в раннем Возрождении образ знатной дамы существовал скорее как знак социального порядка и родовой принадлежности, то теперь художники стремятся выразить в женщине не только статус, но и внутреннюю цельность, достоинство, индивидуальность.

За сравнительно короткий период своего существования Высокое Возрождение успело утвердить новые представления об идеале женской красоты.

Изображение женщины становится более реалистичным за счёт тонкой игры света и тени; нередко художники используют тёмный фон, в который плавно вписывается фигура модели.

Почти все женщины этого времени изображаются с причёсками, включающими прямой пробор, различные косы и декоративную сетку для волос, что отсылает к эстетике античности.

1. Леонардо да Винчи, «Прекрасная Ферроньера», ок. 1490 г. 2. Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем», ок. 1490 г.

Живопись Высокого Ренессанса стремится к идеалу — композиция в этот период строится с особым вниманием к идеальной пропорции: фигура уравновешена, фон не спорит с моделью, что часто можно было увидеть в Раннем Возрождении, а помогает создать атмосферу спокойного величия.

Пейзаж или архитектура могут присутствовать, но лишь как контекст, подчёркивающий культурный и интеллектуальный статус героини.

В портретах этой эпохи начинают появляться и причудливые животные. Так, на картине «Дама с единорогом» сразу ощущается аристократическое начало героини, поскольку единороги — мифические существа. Если говорить о более реалистичных изображениях, на портрете «Элеонора Гонзага делла Ровере» можно заметить маленькую собачку.

В наше время такие животные распространены, однако в эпоху Высокого Возрождения они несли в основном декоративную функцию из-за своих размеров. Можно сказать, что эти причудливые создания выступали элементом декора, украшением аристократки и даже символом богатства или высокого статуса.

1. Рафаэль Санти, «Дама с единорогом», ок. 1506 г. 2. Тициан, «Портрет Элеоноры Гонзага делла Ровере», 1538 г.

Одежда и украшения продолжают играть важную роль — они маркируют происхождение, богатство, вкус, придворный этикет. Но, в отличие от последующего барокко, декоративность не становится самоцелью. Шёлк, бархат, жемчуг, золотое шитьё выписаны тщательно, но подчинены задаче гармонии и целостного образа; они поддерживают достоинство модели, а не подавляют её.

Важна и техника: распространение масляной живописи позволяет художникам достигать тончайших градаций света, мягкого моделирования формы, эффекта живой кожи и шелковистых тканей. Воздушная дымка, мягкие переходы, умиротворённый свет — всё это создаёт ощущение пластичности и благородства.

Тициан, «Портрет Изабеллы д’Эсте», ок. 1530 г.

Характерно изменение ракурса: вместо строгого профиля, унаследованного от античной традиции и активно используемого в раннем Возрождении, женщины часто изображаются в три четверти или почти фронтально. Лицо мягко разворачивается к зрителю, появляется прямой или слегка отведённый взгляд — знак уже не только принадлежности к роду, но и самосознания.

Женщина в картине больше не просто функция семейного герба; она — живая фигура.

Тициан, «Красавица», ок. 1536 г.

Так женский портрет Высокого Возрождения оказывается переходной точкой: он уже переосмыслил средневековое восприятие женщины как символа рода, но ещё не погрузился в эмоциональную силу и театральность барокко.

Здесь царит идеал уравновешенной красоты, интеллекта и внутренней собранности. Аристократка не просто «красива» — она воплощает гармонию человеческой природы и величие своего положения, и именно в этом сочетании рождается тот тип образа, который станет каноном европейской культуры.

Маньеризм

Эпоха маньеризма знаменует собой заметные изменения в развитии женского портрета: художники этой эпохи стремятся к безусловной красоте. Кожа становится излишне светлой, избавленной от морщин и других печатей времени. Фигуры теряют естественность, а композиция картины — уравновешенность и легкость. Форма выходит на первый план, а содержание практически исчезает.

Подход художников этого времени приводит к излишней эстетизации и театральности. Композиция кажется перегруженной, а цвета — слишком неестественными, также выглядят и позы героинь. Особенностью также является удлинённость пропорций фигуры и плавность линий. [1]

Пармиджанино, «Женский портрет», ок. 1530 г.

Фигура женщины остаётся центральной, но пространство вокруг неё часто усложнено декоративными элементами: драпировки, архитектурные мотивы и причудливые интерьеры.

Женщина маньеризма часто выглядит как «объект созерцания», её красота и грация хорошо подчёркнуты, но личность остаётся холодной и скрытой, словно за маской. Эти женщины будто смотрят мимо нас, как прекрасные, но застывшие фигуры.

Аньоло Бронзино, «Портрет дамы с щенком», ок. 1537 г.

Особое внимание уделяется одежде и аксессуарам. Как и в эпоху Высокого Возрождения, они остаются важными маркерами статуса, но теперь художники стремятся к более декоративному изображению тканей и украшений.

Шёлк, бархат, кружево и жемчуг выписываются с высокой детализацией и тщательно продуманными светотеневыми эффектами, иногда с утрированными цветами и контрастами, что усиливает декоративное впечатление и подчёркивает художественное мастерство живописца.

Именно поэтому на портретах встречаются роскошные, яркие наряды, которые нередко привлекают к себе основное внимание зрителя

1. Аньоло Бронзино, «Портрет дамы в зеленом», 1532 г. 2. Аньоло Бронзино, «Портрет Элеоноры Толедской с сыном», 1545 г.

Алессандро Аллори, «Мария Медичи, жена Генриха IV, Короля Франции», ок. 1555 г.

Образ становится более театрализованным, изысканным и даже «скульптурно-пластическим», что характерно для маньеристской эстетики. Однако нередко богатство и выразительность нарядов затмевают самих их носительниц, и зритель уже не в силах разглядеть за великолепием костюма реальную личность.

Таким образом, портрет аристократки в эпоху маньеризма отражает переходный этап: от идеальной гармонии и психологической ясности Высокого Возрождения — к более изысканным и художественно сложным образам Барокко.

Барокко

В Барокко женский портрет становится парадным. Он не описывает, а утверждает. Женщина не просто позирует — она демонстрирует присутствие, статус, масштаб. Художник создаёт не образ человека, а образ величия.

Здесь красота снова становится политической: она подчёркивает право занимать место в иерархии. Но теперь она подаётся не через идеальность, как в Ренессансе, а через эффект — движение, фактуру, поглощающее зрелище. Женщина — уже не «хранительница рода», а личность и представительница социальной роли, которую необходимо визуально утвердить.

1. Диего Веласкес, «Инфанта Мария Тереза Испанская», 1652 г. 2. Диего Веласкес, «Портрет инфанты Марии Анны Испанской, королевы Венгрии», 1630 г.

Тип портрета, сложившийся к концу XVI века и ставший важнейшим в XVII — парадный портрет. Его задача — подчеркнуть социальный статус героя, его положение в обществе и заслуги. Подобные портреты должны вызвать у зрителя чувство уважения и восхищения. [1]

Если художники Возрождения старались подчеркнуть внутреннее благородство и в каждом портрете создавали образ мыслящего творческого человека, часто ретушируя недостатки, то портреты Барокко более выразительны, психологичны и правдивы. Художник старается передать не только внешнее, но и внутреннее сходство, не стесняясь обнаружить недостатки.

Антонис ван Дейк, «Портрет королевы Генриетты Марии», 1649 г.

Портреты аристократок этого времени подчёркивают социальный статус и богатство: женщины изображаются с роскошными тканями, кружевом, драгоценностями и сложными причёсками, часто на фоне мягко намеченного интерьера или архитектуры.

Позы остаются относительно статичными, но уже появляются лёгкие развороты корпуса, руки и плечи занимают естественные изгибы, создавая эффект грации, а на лицах — мягкая улыбка. Свет используется более выразительно, чем в маньеризме, формируя мягкие объёмы лица и одежды.

Антонис ван Дейк, «Портрет Марии Луизы де Тассис», ок. 1630 г.

Драпировки, ткани, жемчуг и украшения выписаны с максимальной детальностью и блеском, органично встроены в динамичную композицию, а свет и цвет подчёркивают объём, фактуру и даже эмоциональное состояние модели.

Множество деталей теперь не затмевают, а, напротив, усиливают образ женщины: золотая вышивка гармонично сочетается с жемчугом и драгоценными камнями, а белый цвет нередко приобретает аристократичный молочный или голубоватый оттенок. Подобная цветовая палитра сама по себе ассоциируется с богатством. Здесь отсутствуют яркие и драматичные краски маньеризма, однако перед нами — зрелая, уравновешенная композиция, идеально вписывающаяся в представление об аристократизме и роскоши.

Питер Лели, «Портрет Фрэнсис Стюарт в жёлтом платье», 1662 г.

1. Питер Пауль Рубенс, «Портрет Елены Фурман», ок. 1630 г. 2. Антонис ван Дейк, «Портрет королевы Генриетты Марии», ок. 1636 г.

Женский портрет становится мягче, интимнее, эмоциональнее. Практически исчезают атрибуты власти — остается нежный румянец, живой взгляд, грациозные жесты и лёгкость света. Женщина больше не позирует как участница великого спектакля — она присутствует в картине как живая.

Появляется индивидуальное очарование, возраст, игра, чувственность. Художник снова возвращается к личности, но уже не к идеальной, как в Ренессансе, и не к стилизованной, как в маньеризме — а к реальной, телесной, эмоциональной.

Заключение

Изучив множество материалов, я осознала, что женский аристократический портрет — это не просто последовательность художественных стилей, а движение от дистанции к присутствию. От раннего Возрождения, где женщина была знаком рода и частью большого идеального мира, до барокко, где она наконец появляется как фигура с живым взглядом, характером и собственной эмоциональностью.

Если в раннем Возрождении женский облик был знаком статуса и гармонии, то к эпохе Барокко он становится более эмоциональным и выразительным. Художники стремятся не только подчеркнуть социальное положение, но и передать внутреннюю силу и индивидуальность. Красота превращается в язык, через который читается характер, достоинство и личная история.

«И портрет уже выполнял не столько мемориальную функцию, призванную запечатлеть внешность портретируемого, сколько обретал программу, раскрывающую личность модели.»

Богомолова Юлиана [4]

Мне было важно увидеть, как меняется сам взгляд художника на женщину. В Раннем Возрождении он ещё осторожный, уважительно-отстранённый: профиль, строгий силуэт, минимум жестов и эмоций. В Высоком Ренессансе появляется доверие — женщина разворачивается к зрителю, взгляд становится мягче, поза естественнее. Маньеризм будто пробует выйти за пределы привычного и создаёт образ, который больше о стиле, чем о человеке.

А в барокко происходит то самое освобождение формы: свет становится смелее, ткани оживают, а женский образ наконец обретает эмоциональный объём. Она не растворяется в декорациях, а занимает пространство — уверенно, по-своему. В её лице впервые появляется то, что можно назвать личной историей.

Этот путь — не только про красоту и власть. Этот путь про то, как художники учились видеть в аристократке не символ, не должность, не украшение династии, а самостоятельную личность. И чем дальше я продвигалась по эпохам, тем яснее становилось: женский портрет — это всегда попытка зафиксировать присутствие.

И мы наконец видим, как постепенно, через смену визуальных стратегий, художественных задач и эстетики времени, женщина в живописи становится видимой.

Аксёнова А. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения [Электронный ресурс]. — URL: https://books.yandex.ru/books/gyil6CTU/read-online (дата обращения: 14.11.2025)

Аксёнова А. Портреты эпохи Возрождения [Электронный ресурс] // LevelOne: [сайт]. — URL: https://levelvan.ru/pcontent/renaissance-1/portraits (дата обращения: 14.11.2025)

Arzamas. Маньеризм [Электронный ресурс] // Arzamas: [сайт]. — URL: https://arzamas.academy/mag/1001-manierismo(дата обращения: 14.11.2025)

Богомолова Ю. Ю. Женский портрет в ренессансной живописи [Электронный ресурс] // Теория и история искусства: [сайт]. — URL: https://artsmsu.ru/zhurnal_vypusk_2023_1-2.pdf

Габидуллина Ч. Ф. Восприятие и культ женского образа в эпоху Возрождения [Электронный ресурс] // Общество и государство: [сайт]. — 2023. — № 1. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vospriyatie-i-kult-zhenskogo-obraza-v-epohu-vozrozhdeniya (дата обращения: 14.11.2025)

Гнедич П. П. Эпоха Возрождения [Электронный ресурс]. — URL: https://books.yandex.ru/books/J2XDdxs9 (дата обращения: 14.11.2025)

Пикассо П. Цитаты [Электронный ресурс] // Викицитатник: [сайт]. — URL: https://ru.wikiquote.org/wiki/Пабло_Пикассо (дата обращения: 14.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стюарт, _Фрэнсис_Тереза#/media/Файл: Frances_Teresa_Stuart_by_Lely.jpg