Тело как экран: от перформанса к видеоарту

Рубрикатор

— Концепция — Почему тело вошло в искусство — Рождение видеоарта: камера как посредник между телом и экраном — Тело как экран: практика проекций и расширенная телесность — Заключение

Концепция

Тема телесности в искусстве второй половины XX века стала определяющей для понимания перехода от статичного объекта к действию и медиированному изображению. Развитие перформанса и появление видеоарта привели к тому, что тело оказалось одновременно инструментом художественного жеста и поверхностью, способной вступать в непосредственное взаимодействие с камерой, обратной связью и проекцией. Именно этот переход к «экранности» тела определил выбор темы исследования: важно понять, каким образом технологии изменили художественную природу телесности и почему тело стало восприниматься как медийная поверхность.

Принцип отбора визуального материала строится на включении произведений, в которых тело не просто фиксируется камерой, а вступает с ней в активный диалог. В исследование вошли работы Брюса Наумана, Джоан Джонас, Питера Кампуса, Билла Виолы, Пипилотти Рист и Тони Оуслера. Эти художники по-своему раскрывают идею тела как медиума и показывают разные формы его существования — от перформативного жеста до проецируемой поверхности.

Структура исследования выстроена в логике художественно-технологической эволюции. Сначала рассматривается переход от перформанса к видеоарту и то, как использование камеры трансформировало саму природу действия. Затем анализируется феномен «двойной телесности», возникающей при взаимодействии живого тела и его электронного отображения. Далее исследуются практики видеопроекции, в которых тело или объект функционируют как экран. В заключении выявляются общие художественные механизмы, формирующие новую модель восприятия тела в медиа-искусстве.

Такое структурирование позволяет проследить внутреннюю логику перехода от физического действия к его электронному отражению и понять, почему медиированная телесность становится самостоятельным художественным явлением.

Работа с текстовыми источниками опирается на теоретические исследования перформанса и видеоарта, а также на авторские комментарии ключевых художников. Они позволяют реконструировать контекст возникновения новых художественных стратегий и осмыслить принципы взаимодействия тела и изображения.

Ключевой вопрос исследования: как видеотехнология изменила художественную природу телесности и почему тело стало функционировать как экран?

Гипотеза заключается в том, что появление портативной видеокамеры, эффектов обратной связи и проекционных технологий создало новую форму существования тела — электронную. Это позволило художникам работать с телесным образом как с переменной, разложимой на сигналы, отражения и проекции. В результате тело становится медиатором между физическим и цифровым, а также полноценной экранной поверхностью, на которой рождаются новые смыслы. Феномен «тела как экрана» таким образом не является метафорой, а представляет собой устойчивую художественную практику, сформировавшуюся на пересечении перформативности, медиа и визуального восприятия.

Почему тело вошло в искусство?

Середина XX века бросила вызов самому определению искусства: что, если искусство — это не картина в позолоченной раме, а ты сам, твой поступок здесь и сейчас? Этот провокационный вопрос ознаменовал радикальный сдвиг: художники начали массово отходить от репрезентации, стремясь вернуть искусству его изначальную связь с реальным, телесным опытом.

Художники решительно отказываются от того, что воспринимают как «статичное» искусство — с канонической живописью, музейным объектом и застывшей формой изображения.

Аллан Капроу, Домашнее хозяйство, 1964

Этот поиск непосредственности, событийности и телесности закономерно привел к рождению перформанса — художественной практики, в которой тело художника впервые осознается и используется как полноправный материал искусства.

Аллан Капроу, Внутренний двор, 1961

Перформанс утверждает себя как художественное действие, разворачивающееся в реальном времени при непосредственном соучастии зрителя. Его суть заключается не в создании объекта, а в акте творения как таковом. В этой парадигме художник начинает использовать собственное тело в качестве основного инструмента — подобно тому, как в предшествующие эпохи он использовал кисть или глину.

Аллан Капроу, Флюиды, 1967

Термин «хэппенинг» был введен в художественный лексикон художником и композитором Алланом Капроу на рубеже 1950-х годов [1]. В отличие от традиционного спектакля с его четкой драматургией, хэппенинг утверждал себя как спонтанное событие, рождающееся «здесь и сейчас» при активном соучастии как художников, так и зрителей.

Аллан Капроу, Флюиды, 1967

Параллельно сформировалось междисциплинарное объединение Fluxus, консолидировавшее художников, музыкантов и поэтов (среди них — Йозеф Бойс, Джордж Мачунас, Нам Джун Пайк). Участники группы ставили перед собой задачу деконструкции границ между художественным жестом и повседневным опытом. Их практики, часто сводившиеся к простым или намеренно абсурдным действиям, были неизменно ориентированы на процесс и телесное переживание.

Так, в работе Йоко Оно «Вырезанная пьеса» («Cut Piece») 1964 года художница неподвижно сидит на сцене, предлагая зрителям по очереди подходить и отрезать от её одежды фрагменты ножницами [1]. Пассивность художницы обнажает механизмы власти, а простота действия раскрывает глубину этических противоречий. Тело здесь становится одновременно медиумом, мишенью и зеркалом общественных отношений: каждый отрезанный фрагмент метафорически обозначает границы личной свободы и взаимной ответственности.

Йоко Оно, Вырезанная пьеса («Cut Piece»), 1964

Хэппенинги Аллена Капроу и практики Fluxus, последовательно вводят в художественный обиход элементы игры, импровизационной случайности и повседневного действия. Художники активно используют в своем творчестве движения, жесты и организуют ситуации коллективного соучастия с аудиторией. Именно в этом контексте тело впервые осмысляется как самостоятельный носитель художественной идеи, а не как пассивный или сугубо репрезентативный объект.

В видео «Хождение по периметру квадрата в преувеличенной манере» («Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square») 1967 года Брюс Науман использует собственное тело как инструмент для исследования пространства. Он шагает по воображаемому квадрату, акцентируя внимание на каждом шаге, движении бедра и переносе веса, преувеличивая эти элементы в движении. Науман демонстрирует, что тело художника способно функционировать как лаборатория, а самый простой жест — становиться значимым событием искусства.

Брюс Науман, Хождение по периметру квадрата в преувеличенной манере, 1967

Так, перформативные практики создают новую художественную форму — телесный жест, где смысл рождается из самого действия. Повтор, ходьба, наклон, напряжение — эти базовые акты становятся содержанием произведения. Тело окончательно закрепляется как медиум, а действие — как основной художественный материал.

Этот переход оказался ключевым: признав тело медиумом, искусство закономерно обратилось к камере как его продолжению. Видео позволило художнику не просто фиксировать действие, но и трансформировать восприятие телесности. На этом пересечении и возникает концепция «тела как экрана» — поверхности для проекции новых смыслов.

Рождение видеоарта: камера как посредник между телом и экраном

Перформанс Марины Абрамович и Улая, Отношения во времени, 1977

Появление портативной видеокамеры Sony Portapak в 1965 году ознаменовало собой поворотный момент в истории искусства. Впервые у художников появился инструмент, позволявший фиксировать действие в реальном времени и в любой окружающей среде. Камера стала логичным технологическим продолжением тела художника — таким же мобильным, непосредственным и вовлеченным в процесс.

Сигеко Кубота в своей студии, 1972 год Фотография Тома Хаара

Именно доступность Portapak сделала возможным становление видеоарта как самостоятельной дисциплины, где движущееся изображение перестало быть лишь документом о перформансе, но обрело статус независимого художественного медиума.

Изначально видеокамера использовалась художниками для документирования перформансов. Однако вскоре стало очевидно, что видео не просто фиксирует действие, но и активно преобразует его природу, привносит в искусство целый ряд новых категорий: — Медиацию, то есть опосредованное восприятие; — Монтаж как инструмент формирования новой реальности; — Темпоральность — возможность задержки и мгновенной обратной связи; — Репродуцируемость действия, лишённого ауры уникальности; — Ракурс, раскрывающий тело под углами, недоступными живому наблюдателю.

Так, тело обретает двойственное существование: в физическом пространстве и в пространстве видеотрансляции. Камера в этой системе становится не просто инструментом, а ключевым медиатором между этими двумя измерениями.

В работе «Телевизионный Будда» («TV Buddha») Нам Джун Пайк выстраивает диалог между традиционной скульптурой и электронным экраном. Статуя Будды созерцает собственное изображение, транслируемое камерой в реальном времени. Эта визуальная петля превращает статичный объект в динамичное цифровое присутствие — образ, непрерывно обновляемый потоком света и пикселей.

Работа наглядно демонстрирует ключевой переход: от восприятия тела как материального объекта — к пониманию его как динамического электронного образа, рожденного технологией.

Нам Джун Пайк, Телевизионный Будда (TV Buddha), 1974

Этот подход ознаменовал собой первый шаг к концепции тела как программируемого электронного экрана, поддающегося модификации, усилению и декомпозиции на элементарные сигналы.

Одним из ключевых открытий раннего видеоарта стал феномен видеообратной связи — эффекта, возникающего при наведении камеры на транслируемое ею же изображение, что порождает рекурсивную визуальную петлю. Этот прием позволил художникам помещать физическое тело в непосредственный диалог с его цифровым двойником.

В результате возникала особая художественная зона — пространство раздвоенной идентичности, где живой жест вступал во взаимодействие со своим медийным отражением. Тело обретало способность существовать одновременно «здесь» и «там», вступая в диалог — а зачастую и в спор — с собственным электронным образом.

Валие Экспорт, Столкнувшись с семьей (Facing a Family), 1971

С появлением видеоарта перед художниками открылась принципиально новая проблема — вопрос о том, что происходит с самоощущением человека, когда он видит собственное тело на экране. Видеотехнология породила уникальную форму саморефлексии, позволившую художнику впервые одновременно совершать действие и наблюдать его результат.

Джоан Джонас, Вертикальный крен (Vertical Roll), 1972

В работе Джоан Джонас «Левая сторона, правая сторона» (1972) художница выстраивает сложную цепь отражений, используя зеркало, камеру и монитор, в результате чего лицо перманентно расщепляется между физическим носителем и его видеодвойником.

Джоан Джонас, Левая сторона, Правая сторона, 1972

Возникла парадоксальная ситуация, в которой тело стало одновременно инструментом творения, объектом изображения и сторонним наблюдателем по отношению к самому себе. Этот тройной статус телесности лег в основу многочисленных художественных исследований — от постановочных инсценировок и экспериментальных видеопортретов до масштабных работ, исследующих механизмы конструирования идентичности.

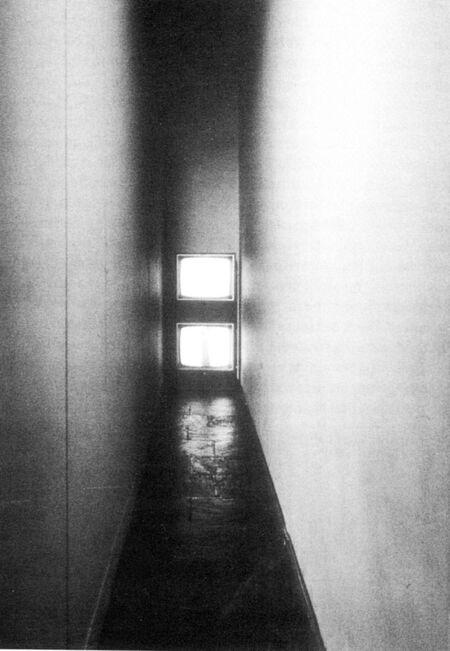

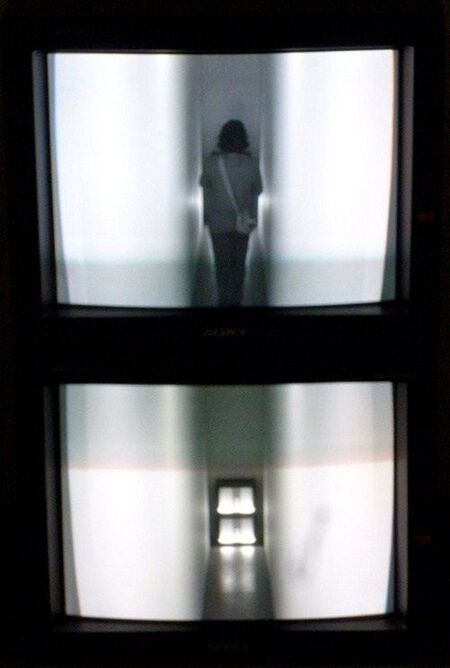

Так, в работе «Live-Taped Video Corridor» (1970) Науман помещает зрителя в узкий коридор, где камера, фиксируя его со спины, транслирует изображение на монитор впереди. Этот простой приём порождает чувство глубокого отчуждения — человек одновременно является и наблюдателем, и объектом наблюдения, вынужденно воспринимая своё тело как чужой, опосредованный образ.

Коридор видеозаписей в прямом эфире, Брюс Науман, 1970

Видеоарт осуществил фундаментальный перевод телесности из физического плана в электронный, что с необходимостью породило новый тип художественной телесности. Тело обрело возможность существовать в следующих формах: — в качестве электронного сигнала; — как пиксельная репрезентация; — в форме проекции; — через наложение образов; — в виде искажённого или алгоритмически реконструированного образа.

Эти новые модусы существования закономерно привели к следующему этапу — возникновению практик, в которых тело используется в качестве непосредственной физической поверхности для проекции, то есть функционирует как живой экран.

Тело как экран: практика проекций и расширенная телесность

Переход от перформанса к видеоарту породил парадокс: камера, снимая тело, одновременно отдаляет его, превращая в образ, но открывает новые возможности для художественных манипуляций. Следующим шагом стало возвращение видеосигнала на физическую оболочку. Художников уже не устраивало простое документирование, они начали использовать кожу как живую поверхность для проекции. Так возникла практика превращения тела в материальный экран.

Одним из первых и наиболее буквальных воплощений идеи тела-экрана стала работа Нам Джуна Пайка и Шарлотты Морман «Телевизионный бюстгальтер для живой скульптуры» («TV Bra for Living Sculpture»), 1969 года. В перформансе мини-телевизоры, закреплённые на груди Шарлотты Морман, превращают её тело в работающий экран. Пайк соединяет органическое и электронное, делая человеческую фигуру носителем видеосигнала. Здесь тело впервые предстает как технологическая медиаповерхность.

Нам Джун Пайк, Телевизионный бюстгальтер для живой скульптуры (TV Bra for Living Sculpture), 1969

Питер Кампус в числе первых обратился к технологии наложения видеосигнала на живое тело. В своей работе «Интерфейс» (1972) художник создает ситуацию, в которой зритель, видя собственное изображение на мониторе, одновременно наблюдает, как видеосигнал частично проецируется в физическое пространство, вступая в непосредственное взаимодействие с его телом.

Питер Кампус, «Интерфейс», 1972

В своей работе «Теневая проекция» («Shadow Projection») 1974 года Питер Кампус обращается к юнгианской концепции Тени как метафоре скрытой части личности. Художник материализует эту идею через статичное изображение тени зрителя, которая вступает во взаимодействие с проецируемым световым контуром. Этот приём превращает тело в поверхность обратной связи — место встречи физического присутствия и его медийного двойника. Таким образом, тень становится не просто оптическим эффектом, а визуализацией того самого «другого Я», в диалог с которым вступает зритель, осознанно отворачиваясь от камеры для встречи с собственным отражением-проекцией.

Скрины из видеоролика на Youtube «Peter Campus discusses his work Shadow Projection» *Платформа Youtube признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

«И это также часть работы, в которой вы никогда не увидите своего лица, глядя на себя. И это соответствует идее о том, что вы никогда не узнаете себя по-настоящему так, как вас знают другие люди.» — Питер Кампус [5].

В работах Билла Виолы проекция обретает новое измерение, взаимодействуя с полупрозрачными тканями и многослойными поверхностями. Тело в его инсталляциях не просто проецируется — оно пульсирует в пространстве, появляясь и растворяясь в сложной игре световых плоскостей. Художник использует ткань как медиатор, создавая «экран» в промежуточной зоне между физической реальностью и изображением. Этот прием превращает видеопроекцию в подобие ритуала, где материальное тело проходит через процесс непрерывной трансформации, стирая границы между непосредственным присутствием и медийным призраком.

Билл Виола, Завеса, 1995

В масштабных инсталляциях Пипилотти Рист видеопроекция превращает всё пространство в единую визуальную среду, где тела зрителей, архитектура и предметы интерьера сливаются в потоке насыщенных цветом и движением образов. Художница создаёт не просто изображение на коже, а коллективный чувственный опыт — своего рода «визуальное купание», в котором тело становится проводником эмпатии, полностью растворяясь в общем медийном поле.

Пипилотти Рист, Излей свое тело (Pour Your Body Out), 19 ноября 2008 — 2 февраля 2009, МоМА

Отрывок из видео «Documentation of Pipilotti Rist, Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters)», взятого с MoMa

Тони Оуслер переосмысливает саму идею «тела-экрана». Он проецирует человеческие лица и голоса на мягкие куклы и манекены, буквально вдыхая в них жизнь и наделяя субъектностью. В его работах экранная поверхность может быть чем угодно — не обязательно человеческой кожей, — но при этом она остается местом, где рождается личность. Это приводит нас к важному выводу: тело как экран может быть внешним, отчужденным объектом, который мы перформативно «заселяем» чужой идентичностью и волей.

Слева-направо: Тони Оурслер, Голди, 2004; Тони Оурслер, Вечные мутации, 2024

Заключение

Исследование показывает, что переход от перформанса к видеоарту радикально изменил понимание телесности в искусстве. Камера, обратная связь и видеопроекция превратили тело из инструмента действия в медиированную поверхность, на которой формируются новые образы и смыслы. Взаимодействуя со своим электронным двойником, тенью или проекцией, тело становится гибридным пространством, существующим одновременно в физическом и цифровом измерениях. Художники используют эту двойственность, чтобы исследовать идентичность, восприятие и границы между присутствием и образом.

Видеоарт создаёт опыт, который выходит за пределы простого наблюдения: зритель оказывается вовлечён в игру отражений и проекций и переживает телесность в изменённой, многослойной форме. Феномен «тела как экрана» демонстрирует, что экранность — это не технический приём, а новый способ художественного высказывания. Тело становится местом, где зритель сталкивается с собственным восприятием, а произведение — событием, в котором соединяются действие, изображение и личный чувственный опыт.

A History of Performance Art. Royal Academy of Arts [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.royalacademy.org.uk/article/history-of-performance-art (дата обращения: 15.11.2025).

Fluxus. Sotheby’s [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.sothebys.com/en/art-movements/fluxus (дата обращения: 16.11.2025).

Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square. Not Coming to a Theater Near You [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.notcoming.com/reviews/walkingsquare/ (дата обращения: 16.11.2025).

In praise of the Portapak. ACMI [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.acmi.net.au/stories-and-ideas/portapak-history (дата обращения: 17.11.2025).

Кампус П. «И это также часть работы, в которой вы никогда не увидите своего лица, глядя на себя. И это соответствует идее о том, что вы никогда не узнаете себя по-настоящему так, как вас знают другие люди.» [Видеозапись] / П. Кампус // «Peter Campus discusses his work Shadow Projection» // Walker Art Center. — 2010. — Режим доступа: URL: https://youtu.be/UqxBgbVgmVQ?si=tKrVXZKs5F4muwku

https://zetvibeart.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/12/1-52.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

https://img-s1.onedio.com/id-5b8e7092c03b42b30eda263a/rev-0/raw/s-db50446311581a5b11e32b5f4ebe326c63d3496a.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

https://ru.pinterest.com/pin/40673202858807777 (дата обращения: 15.11.2025).

https://br.pinterest.com/pin/389068855281440959 (дата обращения: 15.11.2025).

https://br.pinterest.com/pin/124341639696231185 (дата обращения: 15.11.2025).

https://br.pinterest.com/pin/216595063322455581 (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.yahoo.com/lifestyle/yoko-ono-music-mind-seven-090000565.html?fr=sycsrp_catchall (дата обращения: 15.11.2025).

https://live.staticflickr.com/65535/48019820687_e82009a9e3_b.jpg (дата обращения: 16.11.2025).

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/9686475/pub_6475a2286bf6d2581055e176_6475a25bffa8bf12a643ab6a/scale_1200 (дата обращения: 16.11.2025).

https://static.kinoafisha.info/k/movie_shots/1920x1080/upload/movie_shots/1/1/1/8134111/0fb78ff2469a1576170db6bf972c4ce8.jpg (дата обращения: 16.11.2025).

https://acmi-website-media-prod.s3.amazonaws.com/media/images/Shigeko_Kubota_Portapak.width-1431.jpg (дата обращения: 16.11.2025).

https://ru.pinterest.com/pin/233342824435425763 (дата обращения: 16.11.2025).

https://youtu.be/sUjdINipz_A?si=VGD1oEpqgI4FNKYt (дата обращения: 16.11.2025).

https://youtu.be/Ujh7OAcksFI?si=MsOzf4hd6rsFacx_ (дата обращения: 15.11.2025).

https://youtu.be/9UaRe6q7M4k?si=FYii7v-SN44evgeg (дата обращения: 17.11.2025).

https://ru.pinterest.com/pin/343188434085254821 (дата обращения: 17.11.2025).

https://tr.pinterest.com/pin/134263632635701186/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 17.11.2025).

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=ce0e0a3049cc15d9522edb86519c1f4f_l-5236673-images-thumbs&ref=rim&n=13&w=810&h=995 (дата обращения: 17.11.2025).

https://wwd.com/wp-content/uploads/2017/02/paris-scene-f17-6.jpg (дата обращения: 17.11.2025).

https://youtu.be/UqxBgbVgmVQ?si=tKrVXZKs5F4muwku (дата обращения: 17.11.2025).

https://fabricworkshopandmuseum.org/wp-content/uploads/2019/04/FWM_BV_5490_LR.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

https://nyclovesnyc.blogspot.com/2008/12/pipilotti-rist-pour-your-body-out-7354.html (дата обращения: 18.11.2025).

https://www.moma.org/multimedia/video/28/499 (дата обращения: 18.11.2025).

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_6704bc6236ccdf3a4cd7a634_6704bccd996627484cd0c407/scale_1200 (дата обращения: 18.11.2025).

https://img.artlogic.net/w_2020,h_1160,c_limit/exhibit-e/571f68db6aa72cb4609d6774/1694c0337894a7ad9c669b2454347b2e.jpeg (дата обращения: 18.11.2025).