Найденная и созданная абстракция: от фактуры к конструкции

Концепция

Абстрактная фотография в XX веке возникает на пересечении нескольких кризисов и открытий сразу: разочарования в идее «объективного» снимка, диалога с живописной абстракцией и стремления увидеть в фотографии не только средство фиксации реальности, но и самостоятельный визуальный язык. В этом смысле тема «Найденная и созданная абстракция: от естественных фактур к визуальным конструкциям» представляется актуальной не только в историческом, но и в современном контексте. В эпоху цифрового изображения вопрос о том, где заканчивается документальность и начинается абстракция, а также какова роль автора в управлении визуальной случайностью, вновь становится принципиальным. Исследование абстракции в фотографии позволяет по-новому взглянуть на сам медиум: не как на «окно в мир», а как на поле конструирования и интерпретации видимого.

Исторически абстрактная фотография формируется на фоне кризиса пикториализма. Пикториалистская традиция конца XIX — начала XX века стремилась приблизить фотографию к живописи, подчеркивая мягкий рисунок, ручную ретушь, «туманную» атмосферу и индивидуальное выражение. Внимание к эмоциональному, субъективному взгляду подготовило почву для отказа от прямой репрезентации: если фотография не обязана «правдиво» описывать мир, она может обращаться к чистой форме, свету, фактуре. Исследователи абстрактной фотографии неоднократно подчеркивали, что абстракция заложена в медиуме изначально: любое фотографическое изображение уже есть трансформация света и пространства в плоскость, а значит — степень абстрагирования реальности.

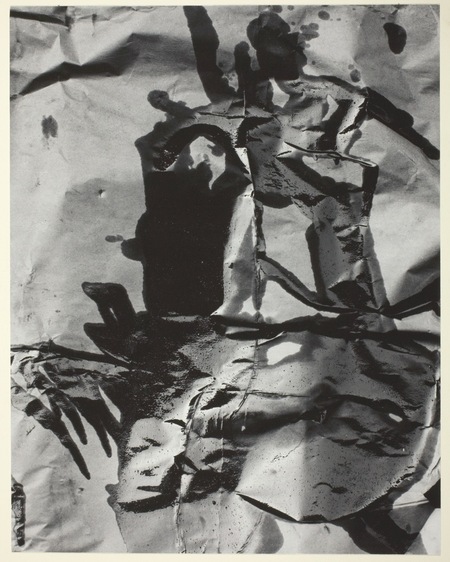

Первые радикальные шаги в сторону абстракции связаны с практиками безкамерной фотографии — фотограммами. В работах Кристиана Шада, получивших позднее название «шадографий», случайно найденные обрывки билетов, ткани, бытовые мелочи раскладываются на светочувствительной бумаге и экспонируются, превращаясь в контурные, лишённые привычной глубины изображения. Эти ранние фотограммы 1910–1920-х годов считаются одними из первых осознанно абстрактных фотографий: они почти не отсылают к узнаваемому сюжету, а работают как композиции пятен и линий.

Параллельно Ласло Мохой-Надь в баухаусовской среде развивает фотограмму как экспериментальный метод, исследуя поведение света, прозрачных и непрозрачных объектов, ритмы теней. В его фотограммах предметы часто теряют идентифицируемость: остаются лишь намёки на форму, сложные градации тонов, динамика белого и черного. При этом Мохой-Надь мыслит абстракцию не как отказ от реальности, а как способ раскрыть «энергию света» и материал фотографии — бумагу, эмульсию, время экспозиции. В Париже Ман Рэй создаёт свои знаменитые «рейографии» — также камеролесс-изображения, полученные путем размещения предметов на фотобумаге и кратковременного экспонирования. Металлические спирали, гребни, мелкие объекты превращаются у него в призрачные силуэты, лишенные масштабных привязок и логики привычного пространства. Эти работы, оказавшиеся на стыке дадаистского жеста, сюрреалистического воображения и технического эксперимента, подчёркивают, что фотография может быть не только «документом», но и автономным полем игры света и формы.

Таким образом, уже на раннем этапе развития абстрактной фотографии складывается важный прецедент: фотографы отказываются от сюжетной «узнаваемости» в пользу исследования медиума как такового. В абстрактной фотографии акцент смещается с вопроса «что изображено?» на вопросы «как устроено изображение?» и «что оно делает с восприятием?»

Явление абстракции в фотографии в этом контексте можно описать как сознательное смещение акцента от «узнаваемого объекта» к структурам, которые стоят за видимым: линиям, плоскостям, ритмам, фактурам, световым градиентам. Для фотографов-абстракционистов важна не только новая формальная свобода, но и возможность пересобрать отношения между автором, реальностью и изображением. Отказываясь от иллюзии прозрачного окна, они предлагают зрителю смотреть на фотографию как на объект, как на сконструированную поверхность, как на поле взаимодействия материала и намерения. Стремление «увидеть невидимое» — скрытые структуры мира, энергии, следы времени, динамику разрушения или роста — сочетается у них с желанием поставить под вопрос привычные представления о репрезентации.

Центральным для данной работы становится тезис о существовании в абстрактной фотографии XX века двух полюсов, двух способов достижения абстракции: условно «органического» и «конструктивного».

Центральным для данной работы становится тезис о существовании в абстрактной фотографии XX века двух полюсов, двух способов достижения абстракции: условно «органического» и «конструктивного». Под «органическим» полюсом я понимаю те практики, в которых абстракция возникает как бы «найденной» — из естественных фактур и процессов, из природных или городских явлений, из случайных следов и повреждений, которые автор замечает и фиксирует. Роль фотографа здесь — в радикальном кадрировании, выборе фрагмента, увеличении масштаба, иногда — в использовании технических приемов (например, мультиэкспозиции), но отправной точкой остается уже существующий, не им сконструированный мир. «Конструктивный» полюс, напротив, связан с ситуацией, когда абстракция рождается прежде всего из решения художника выстроить изображение как систему: через модульные серии, сетки, повтор, монтаж, работу с «фотографией о фотографии», включение снимка в инсталляцию или объект. В этом случае исходный мотив может быть вполне узнаваемым, но важнее, каким образом он подвергается структурированию: дроблению, ритмизации, тиражированию, концептуальному переосмыслению. Здесь фотограф выступает как конструктор, выстраивающий визуальный и смысловой каркас, в который включается исходная реальность.

Ключевой вопрос моего исследования формулируется следующим образом: как соотношение «найденной» и «созданной» абстракции в фотографии XX века отражает изменение представлений о роли автора, материала и самого медиума?

Работа исходит из гипотезы о том, что на ранних этапах абстрактная фотография тяготеет к разведению этих полюсов: либо доверие к случайности и игре светочувствительного материала (фотограммы, шадографии, рейографии), либо ориентация на строгую композицию, геометрию, конструктивистскую логику. Со временем же граница между «органическим» и «конструктивным» смещается: фотографы не столько выбирают одну из стратегий, сколько конструируют ситуации, в которых найденная фактура или природная форма становится строительным материалом для сложной визуальной конструкции. Наиболее значимые высказывания в абстрактной фотографии, согласно этой гипотезе, рождаются именно в зоне напряжения между двумя полюсами, когда случайность оказывается управляемой, а конструкция — пронизанной следами живой, не до конца контролируемой реальности.

В рамках визуального исследования фокус смещается от ранних «основоположников» абстракции к линии середины XX века, связанной с Аароном Сискиндом, Гарри Каллаханом и их учениками — Рэем Метцкером, Барбарой Крейн, Кеннетом Джозефсоном, Ясухиро Исимото. Эти фотографы здесь представляют «органический» полюс: он находит абстракцию в фактурах городской среды — трещинах, облупившейся краске, следах времени. Ученики развивают этот опыт, всё более сознательно конструируя абстракцию: Метцкер строит сложные серийные и композитные структуры, Крейн превращает тела и толпы в орнаментальные паттерны, Джозефсон выстраивает мета-композиции «фотографии в фотографии». Через сопоставление их работ становится возможным проверить гипотезу о подвижной, продуктивной границе между «найденной» и «созданной» абстракцией.

Структура исследования строится на двух взаимосвязанных блоках. В первом, найденная в материальном мире», рассматривается «органическая» абстракция — практики «найденной» абстракции у Сискинда, Каллахана, Исимото и других авторов, выявляющих абстрактные качества в фактурах природной и городской среды. Особое внимание уделяется тому, как выбор фрагмента, точки зрения, масштаба и тональной организации позволяет превратить участок реальности в автономный визуальный объект. Во втором блоке, анализируется «конструктивная» абстракция, основанная на серийности, монтаже, сетках, повторе и концептуальной рефлексии медиума у Метцкера, Крейн, Джозефсона. При этом переходы и пересечения между двумя стратегиями рассматриваются внутри этих блоков через сопоставление конкретных серий и авторских подходов, что позволяет показать не только различие полюсов, но и динамику их взаимного влияния.

Принцип отбора визуального материала опирается, во-первых, на значимость абстракции в практике автора: рассматриваются фотографы, для которых работа с абстрактной формой является устойчивой линией, а не единичным экспериментом. Во-вторых, на тип взаимодействия с реальностью: для «органического» полюса отбираются изображения, где фактура мира (природная или городская) сохраняет ощутимую самостоятельность; для «конструктивного» — работы с явно выраженной системной, серийной или концептуальной организацией. Корпус, связанный с Сискиндом, Каллаханом и их кругом, важен тем, что позволяет проследить преемственность и увидеть, как общие установки усложняются и радикализуются от поколения к поколению.

Абстракция, найденная в материальном мире

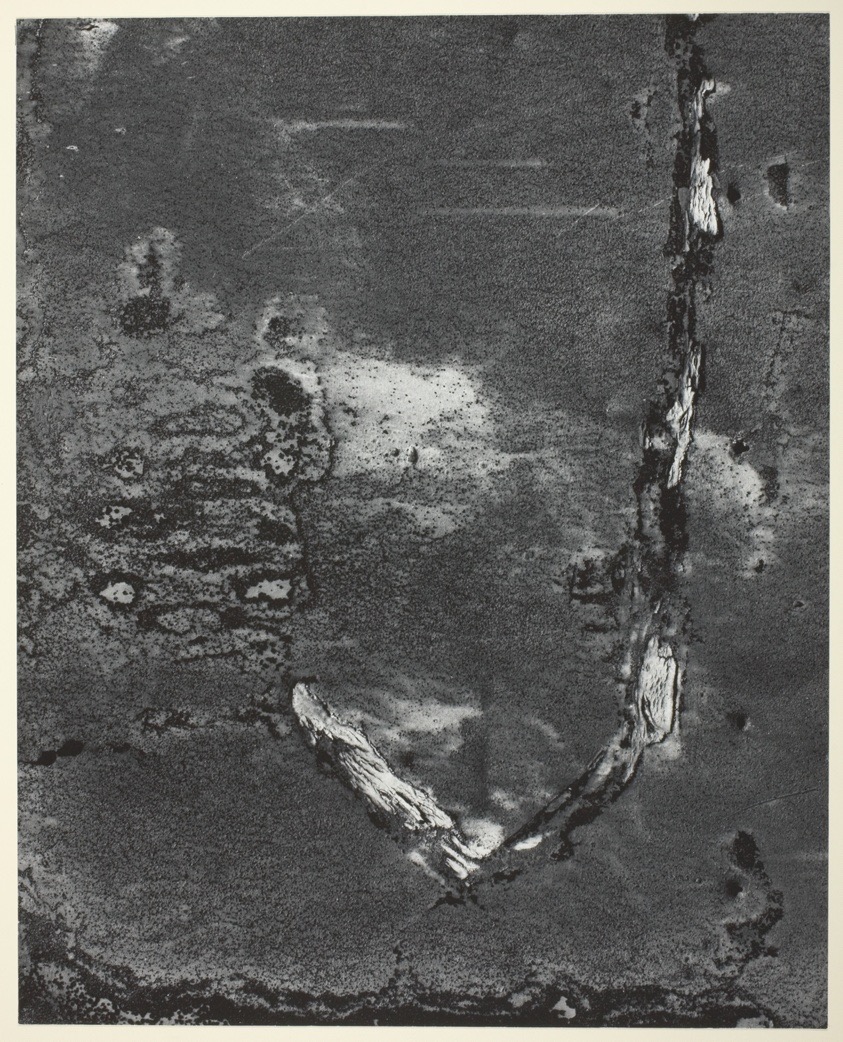

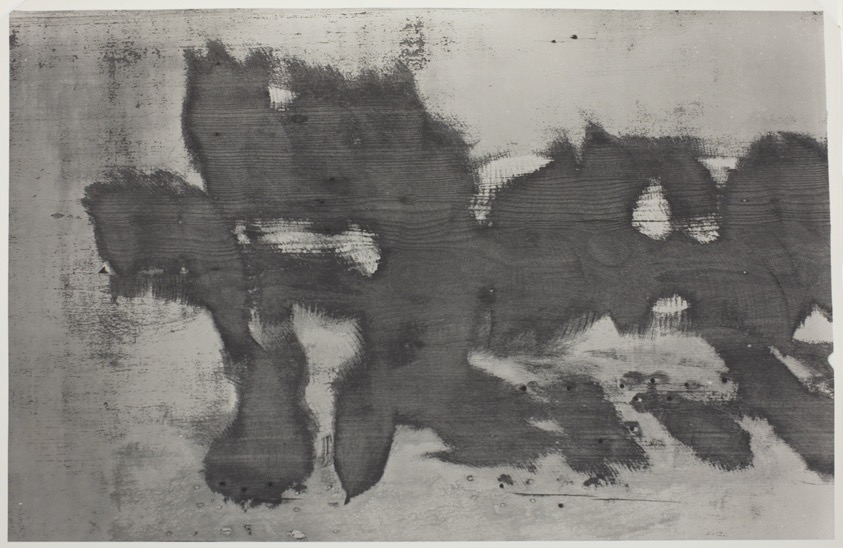

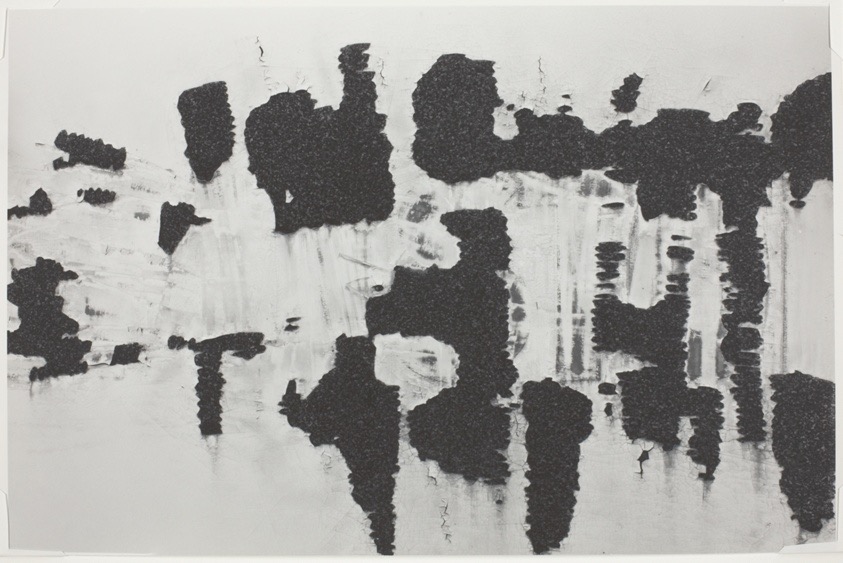

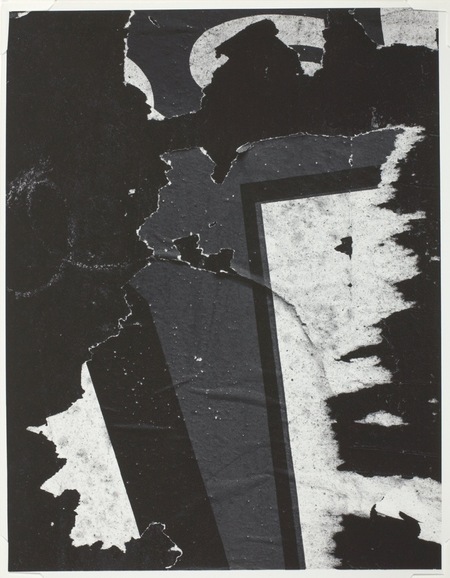

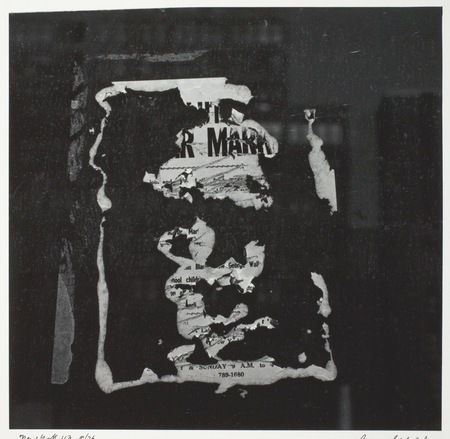

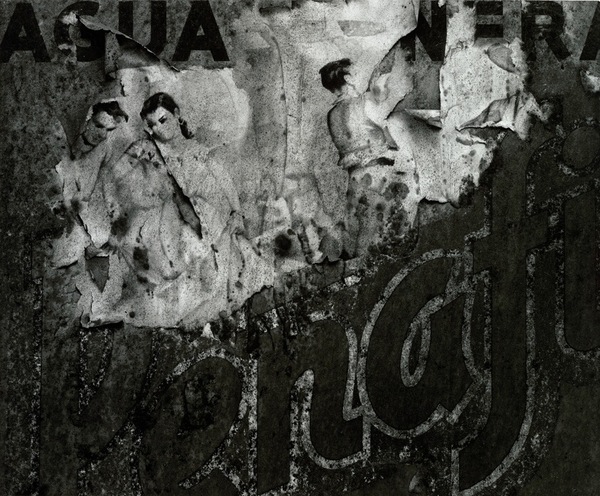

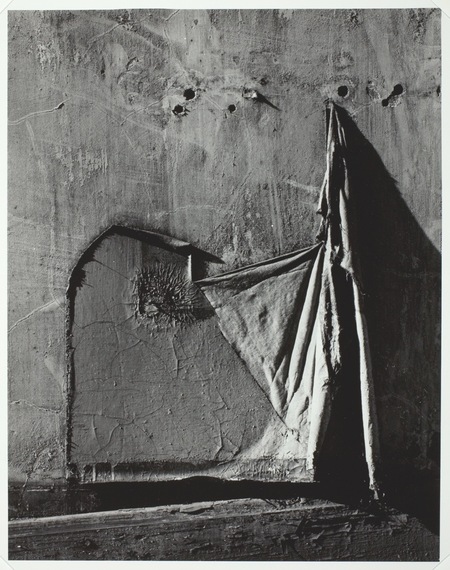

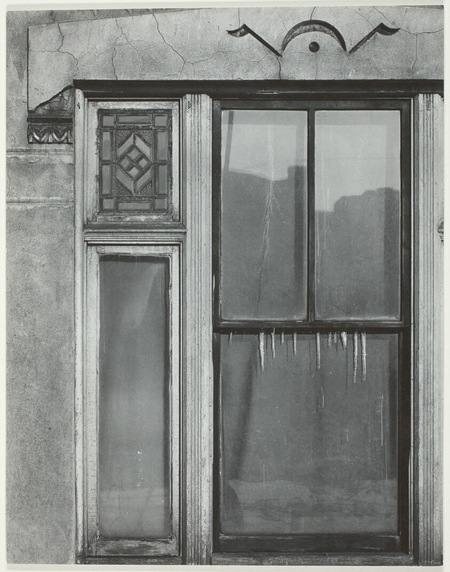

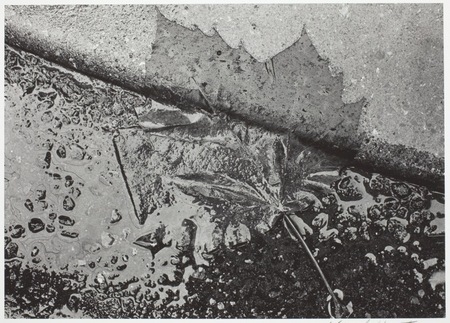

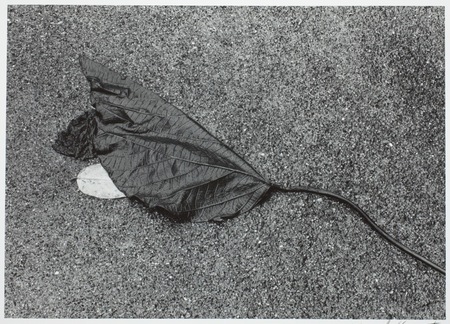

Peeling Paint, Jerome, Arizona, 1949; New York, 1950, Aaron Siskind

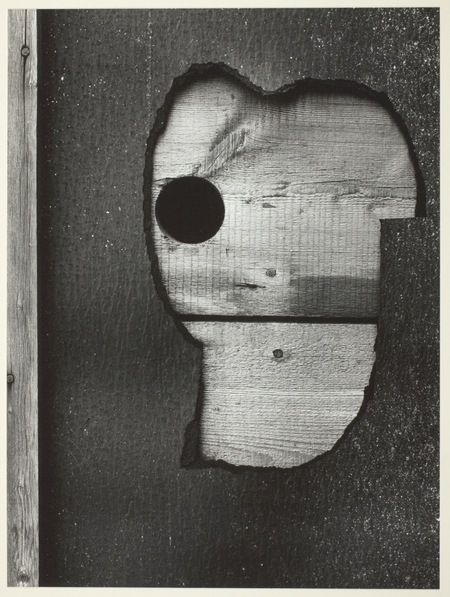

Chicago 1, 1949, Aaron Siskind

Aaron Siskind

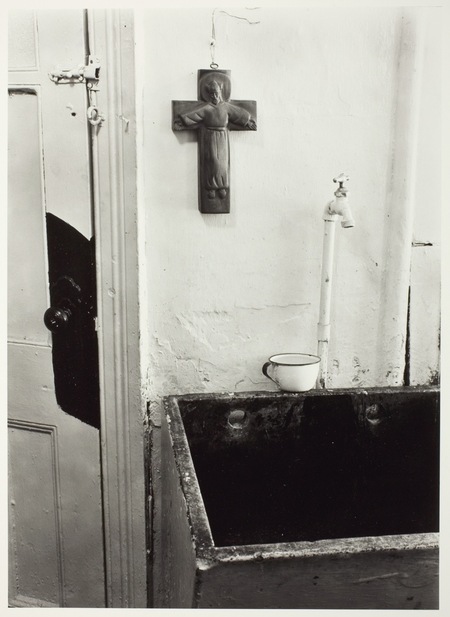

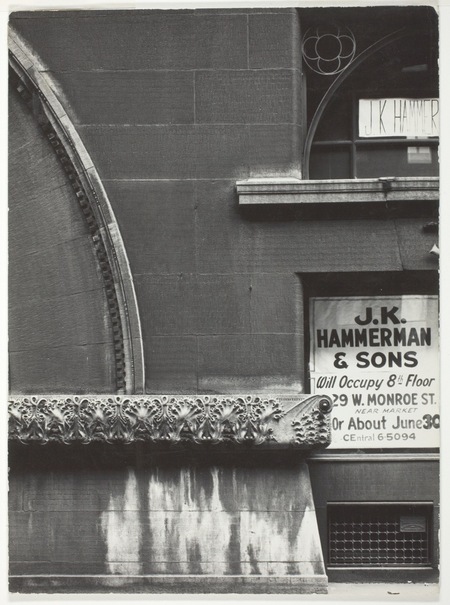

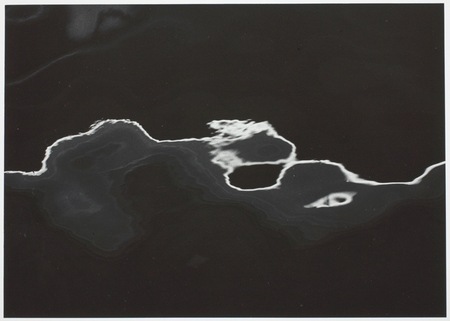

В первом блоке исследования абстракция рассматривается как результат внимательного всматривания в уже существующую реальность. Фотограф здесь не конструирует сцену с нуля, а «откапывает» абстрактные структуры в повседневных фактурах — природных и городских. Такой подход напрямую связан с тем, как в истории абстрактной фотографии описывается переход от предметного изображения к «структуре визуального опыта», о котором пишет Лайл Рексер, прослеживая линию от ранних фотограмм к послевоенным практикам.

Aaron Siskind

Aaron Siskind

Aaron Siskind

Aaron Siskind

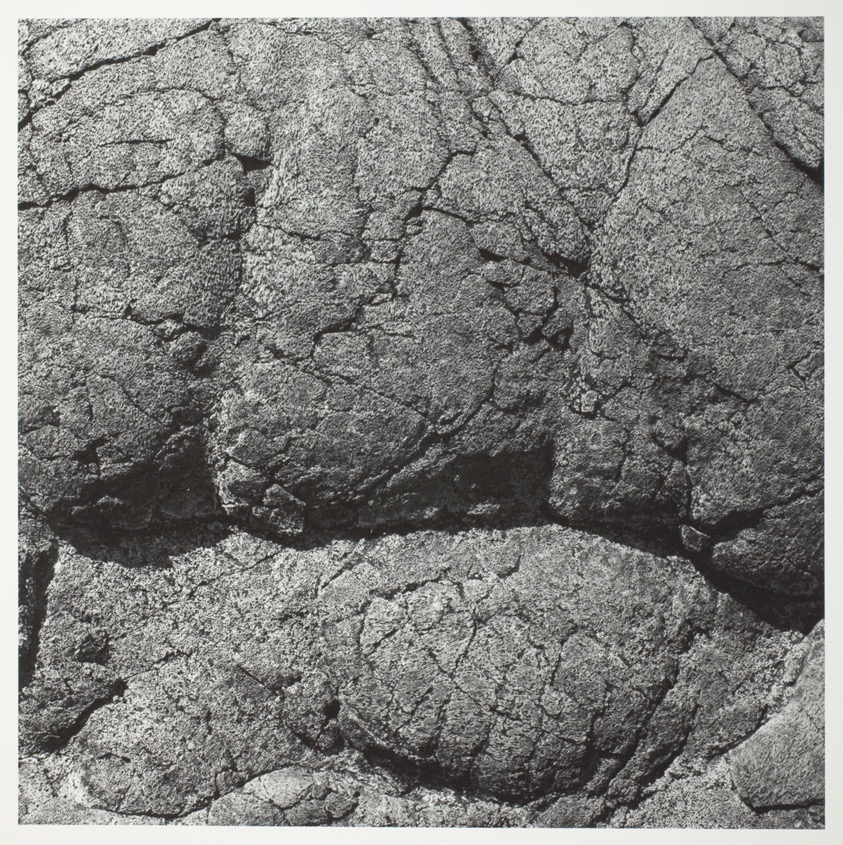

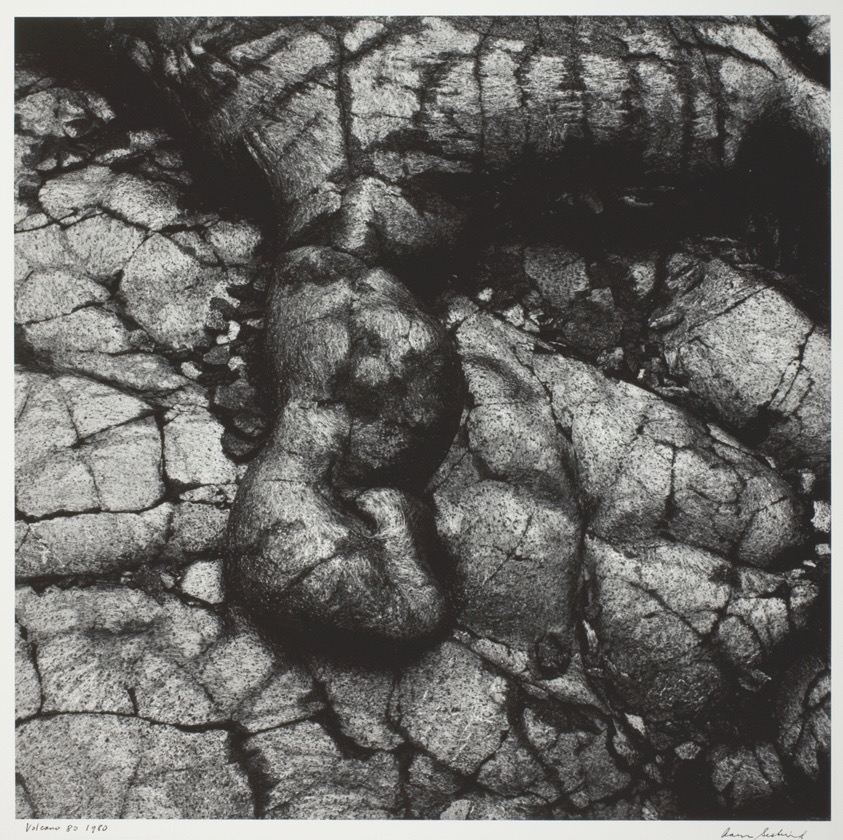

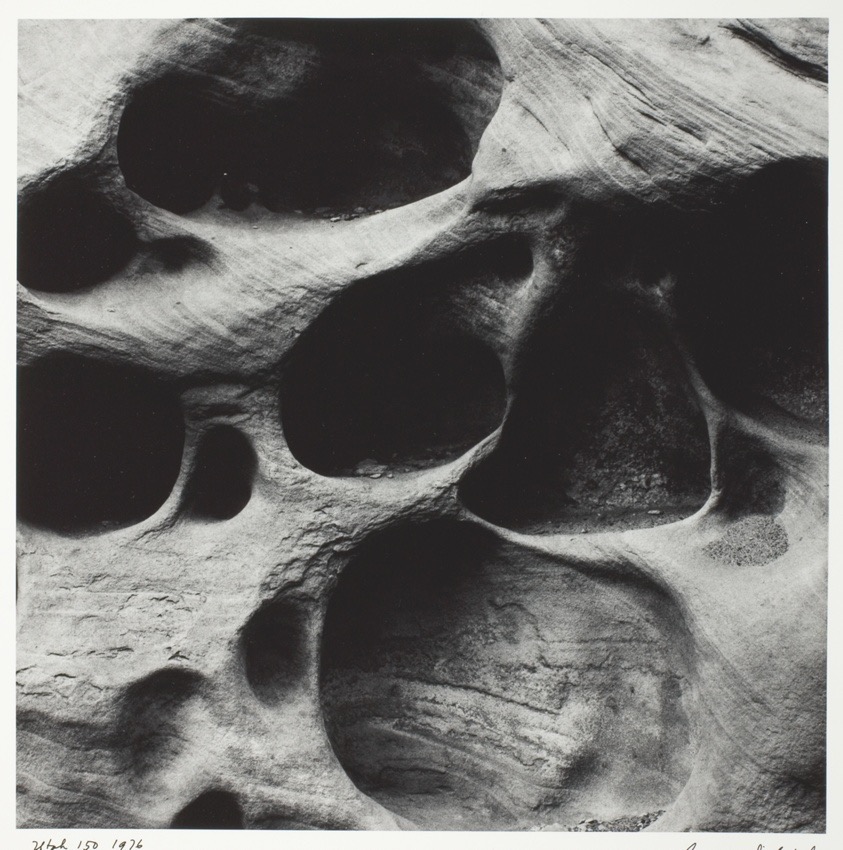

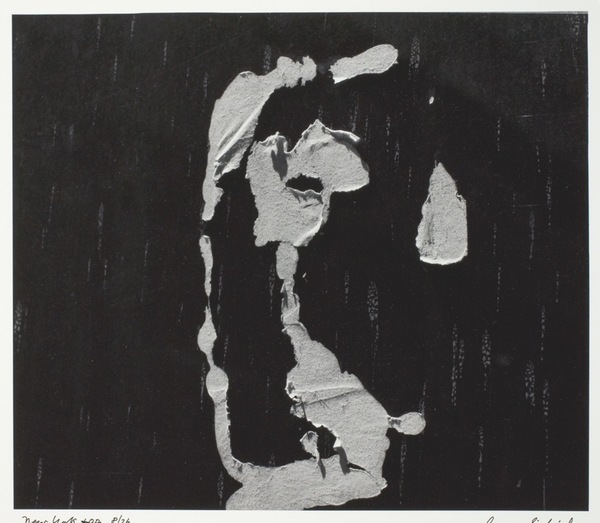

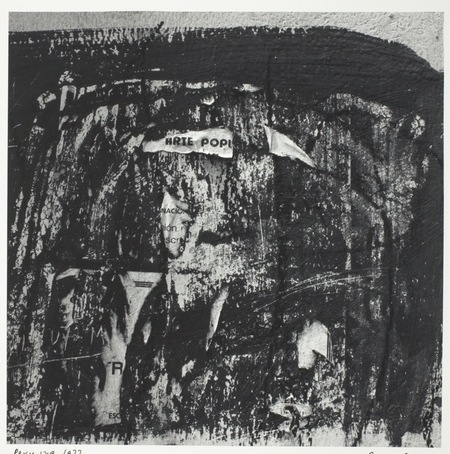

В послевоенных сериях Аарона Сискинда стены с облупившейся краской, афиши, разодранные тумбы, асфальт с трещинами превращаются в самостоятельные композиции. Деталь кадрируется так плотно, что объект перестаёт быть «стеной» или «плакатом» и начинает функционировать как поле линий, пятен, царапин. Исследователи отмечают, что в книгах «Aaron Siskind: Another Photographic Reality» и «Aaron Siskind 55» его практика сопоставляется с абстрактным экспрессионизмом: движение трещины или рваный край бумаги воспринимаются как эквивалент жеста кисти, хотя в реальности этот «жест» принадлежит времени, погоде, разрушению. В этом и заключается «органичность» данного полюса: абстракция рождается из процессов, происходящих без участия автора, но именно фотографический взгляд делает их видимыми как художественную форму.

Aaron Siskind

Aaron Siskind

Aaron Siskind

Aaron Siskind

Aaron Siskind

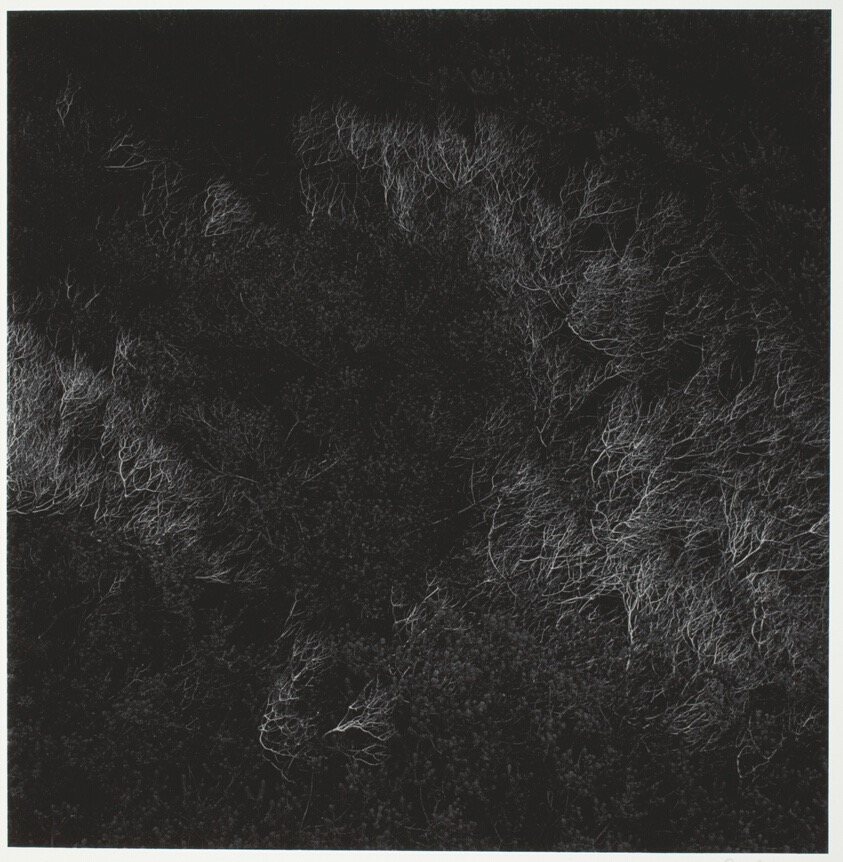

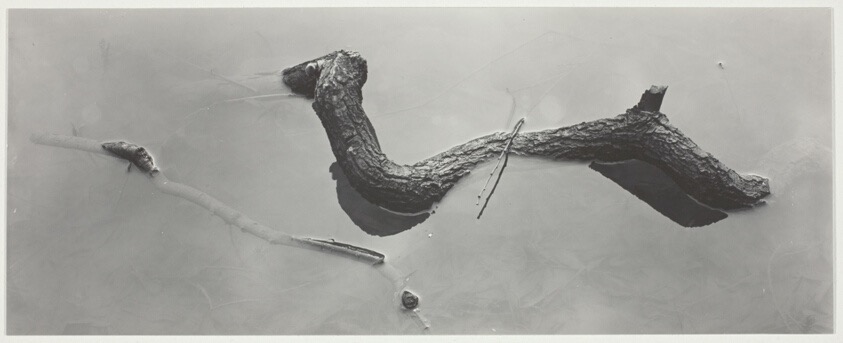

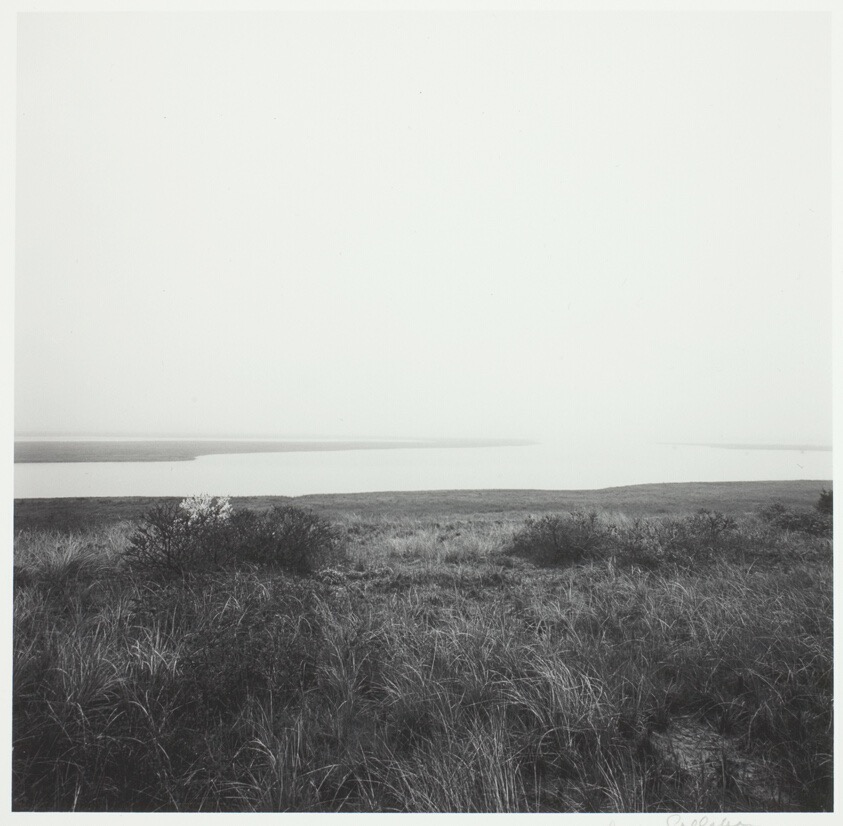

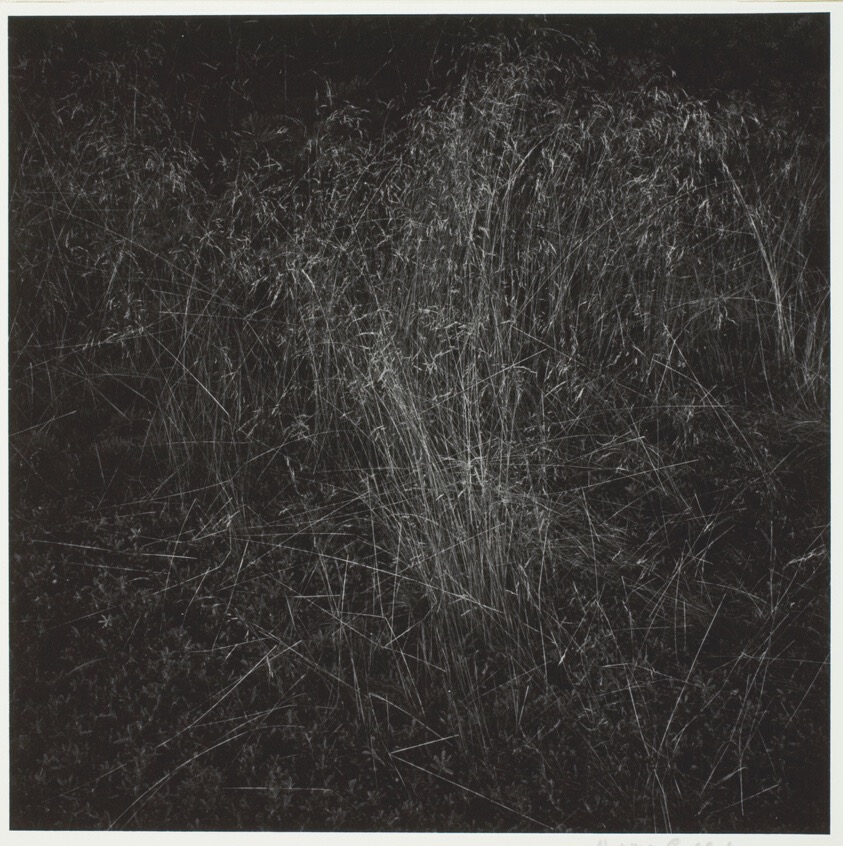

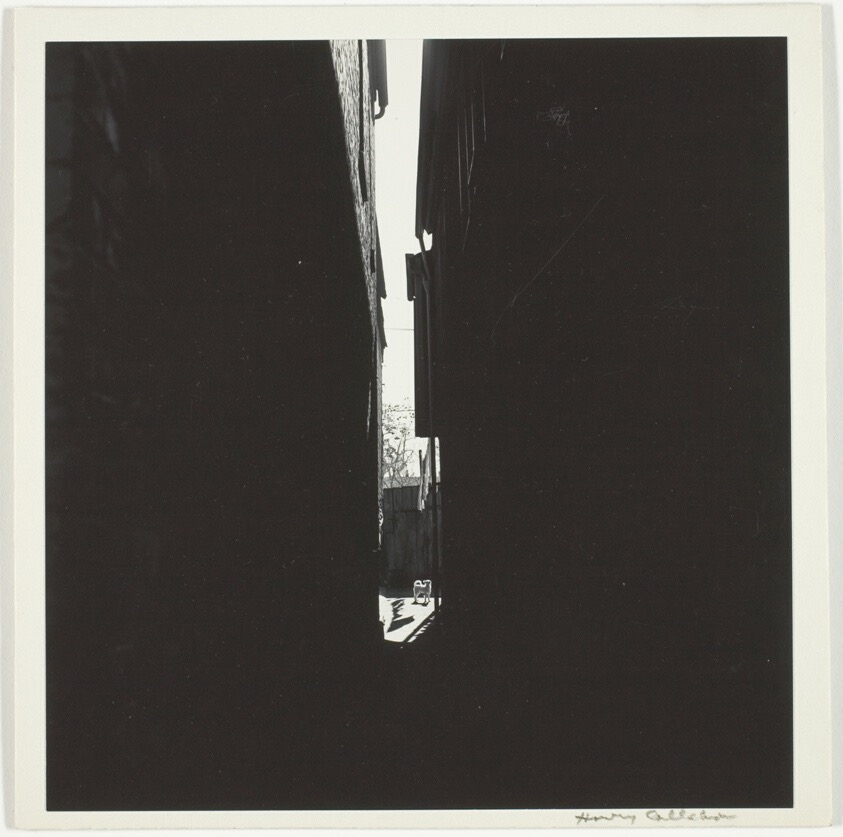

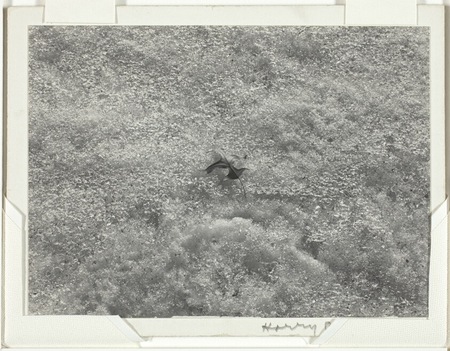

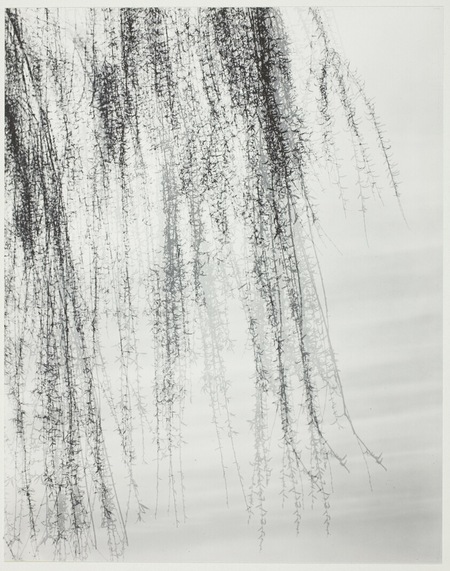

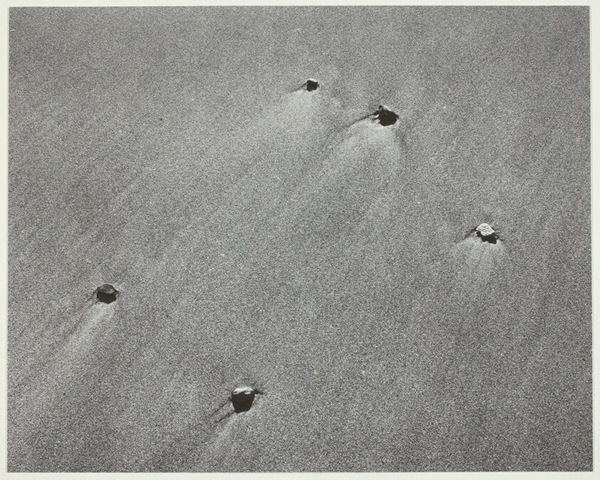

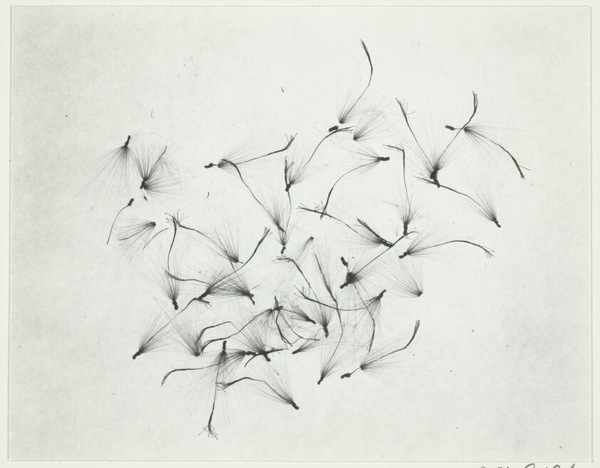

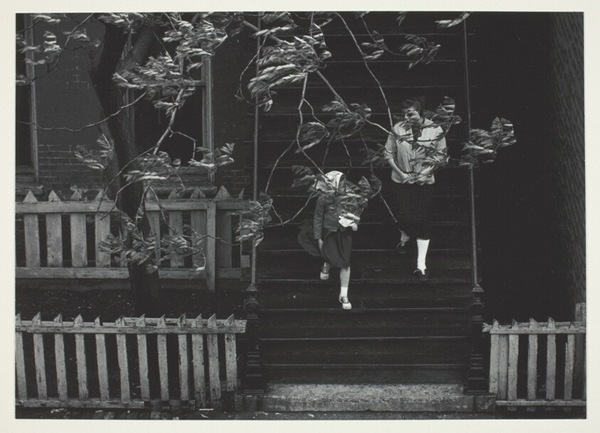

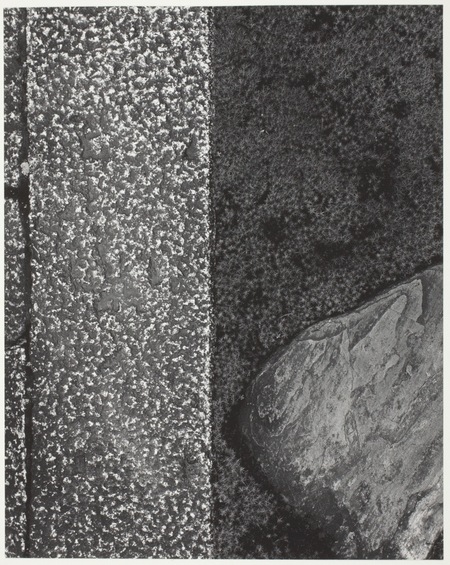

Harry Callahan

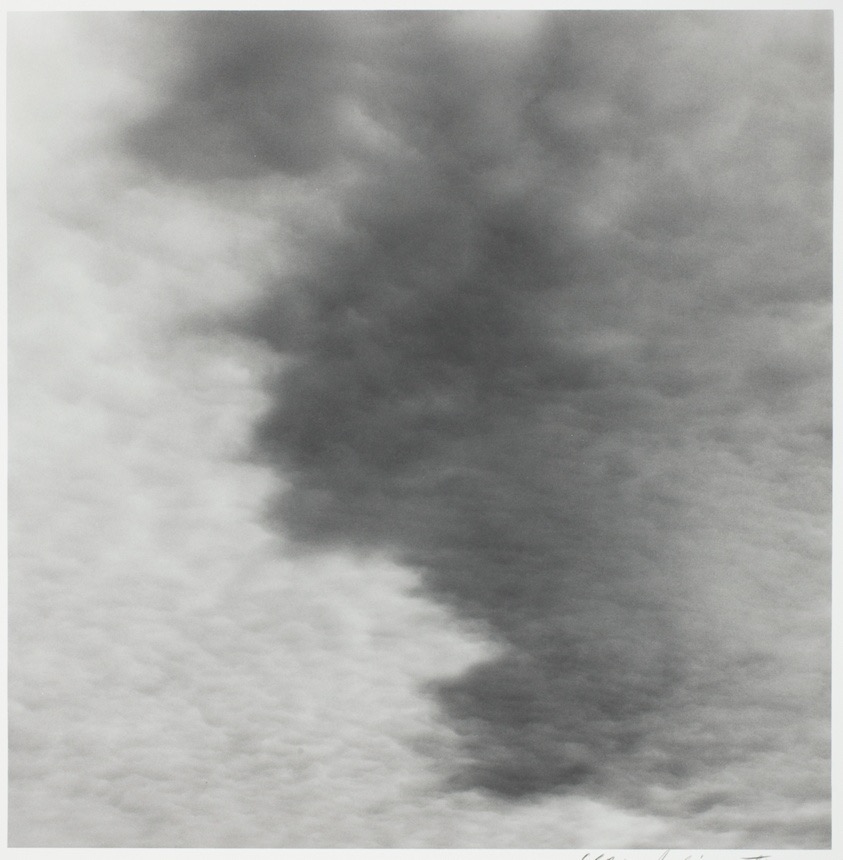

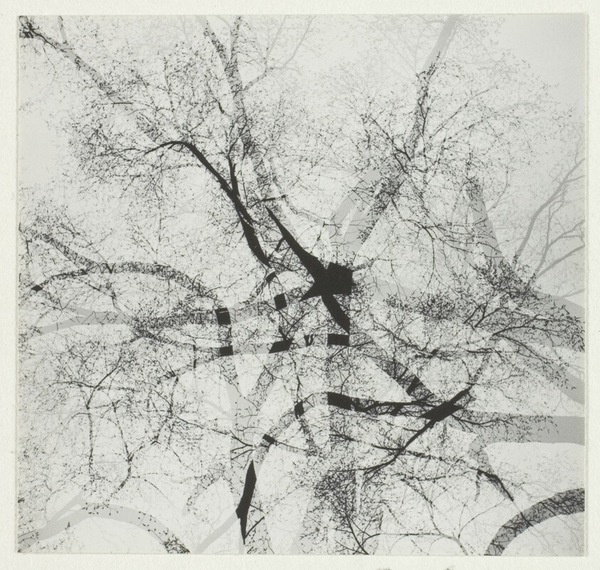

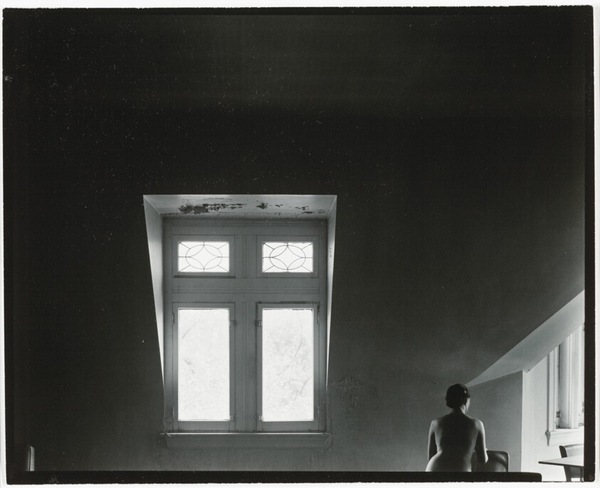

Гарри Каллахан развивает иной вариант найденной абстракции. Его мультиэкспозиции деревьев, травы, силуэтов людей строятся на использовании природных форм как исходного материала. Несколько экспозиций наслаиваются друг на друга, ветви превращаются в плотный графический узор, при этом каждая линия по-прежнему принадлежит реальному дереву. В пейзажах со снегом, водой, отражениями Каллахан демонстрирует, насколько нестабилен привычный взгляд: стоит изменить масштаб или точку съёмки, и знакомая сцена распадается, обнажая скрытую геометрию света и тени. В монографиях о Каллахане подчёркивается, что его интерес к двойным экспозициям и экстремальному кадрированию связан именно с поиском абстракции в повседневном опыте, а не с уходом от него.

Harry Callahan

Harry Callahan

Гарри Каллахан в многочисленных циклах, посвящённых естественным явлениям, работает с природой не как с идиллическим пейзажем, а как с источником сложных графических структур. Ветви, снятые на фоне неба или снега, превращаются в густую сеть линий; трава, снятая сверху, воспринимается как текстурное поле; отражения в воде разрушает привычную перспективу и создают почти нематериальные рисунки света. Здесь абстракция возникает не «вопреки» мотиву, а из его внутренней сложности: природная форма сама по себе оказывается достаточно насыщенной, чтобы стать автономной композицией, стоит лишь изменить масштаб и точку зрения.

Harry Callahan

Harry Callahan

Harry Callahan

Harry Callahan

Harry Callahan

Harry Callahan

Harry Callahan

Harry Callahan

Harry Callahan

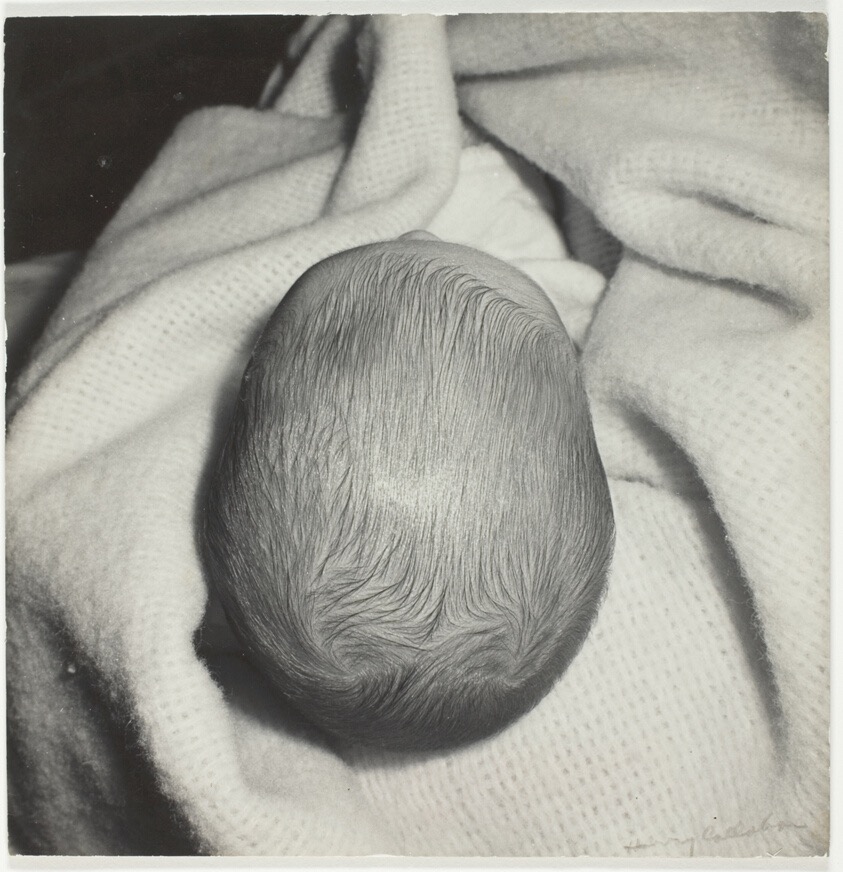

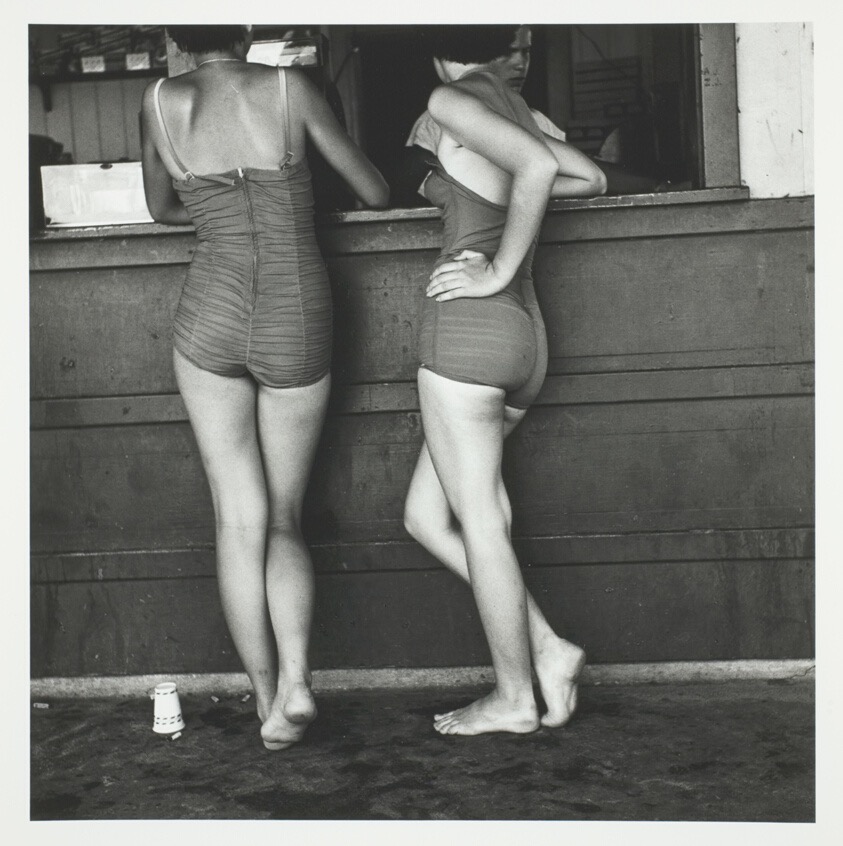

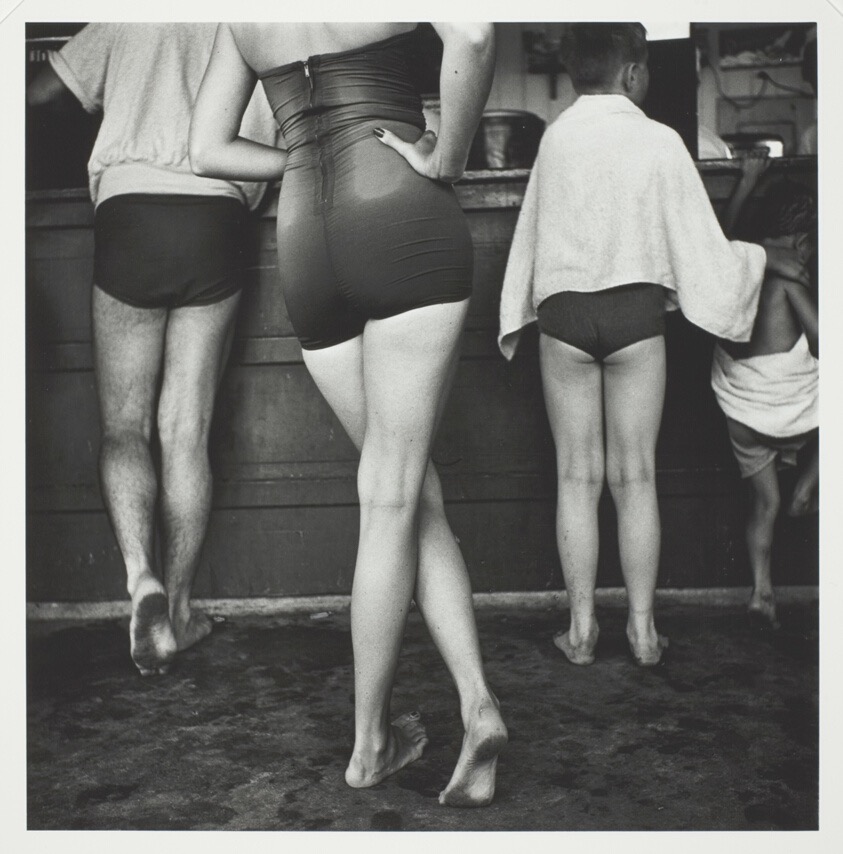

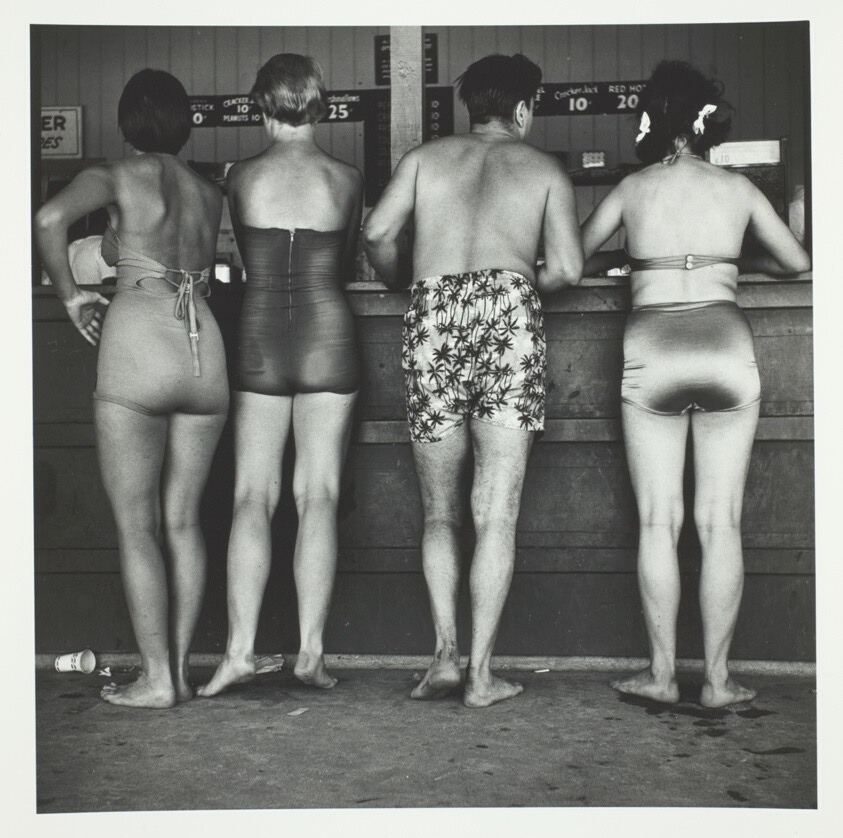

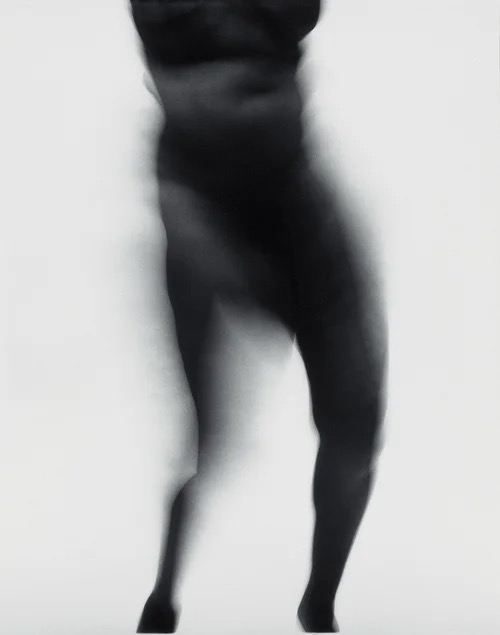

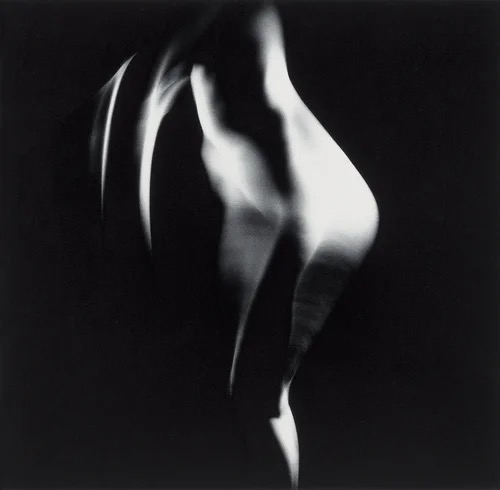

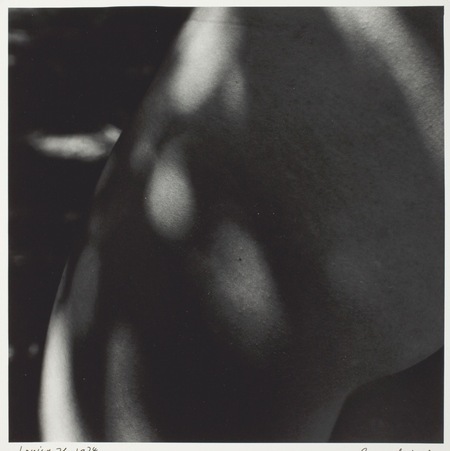

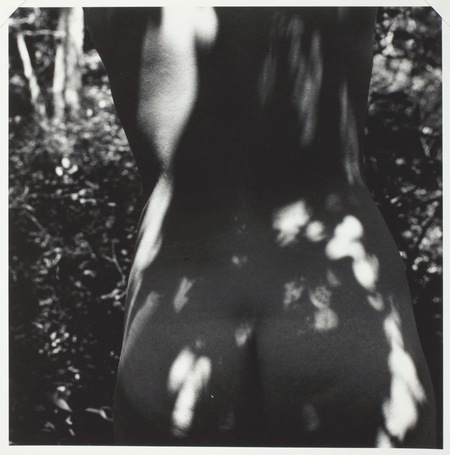

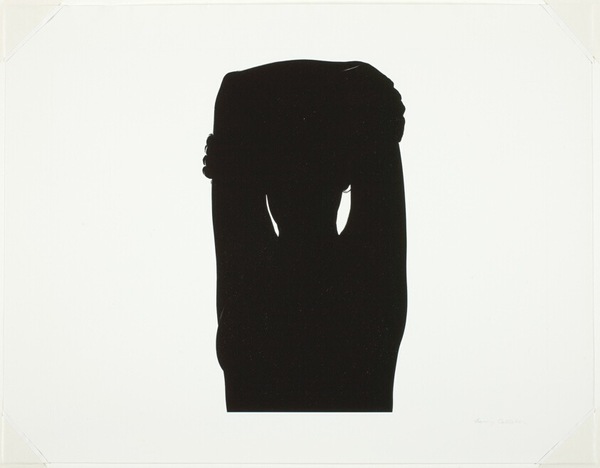

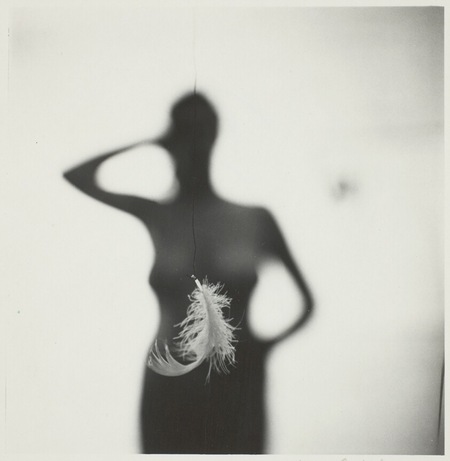

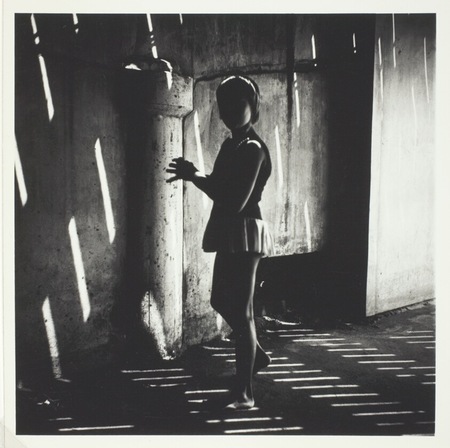

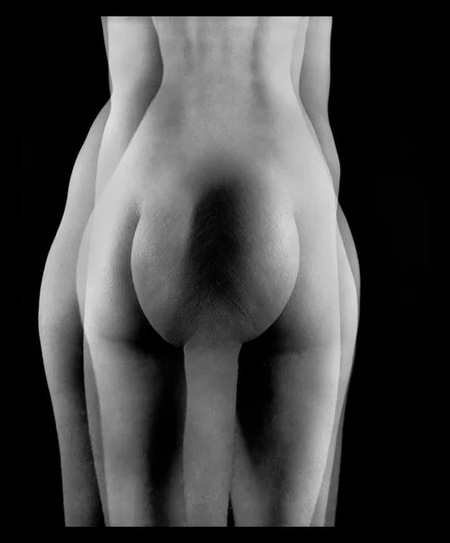

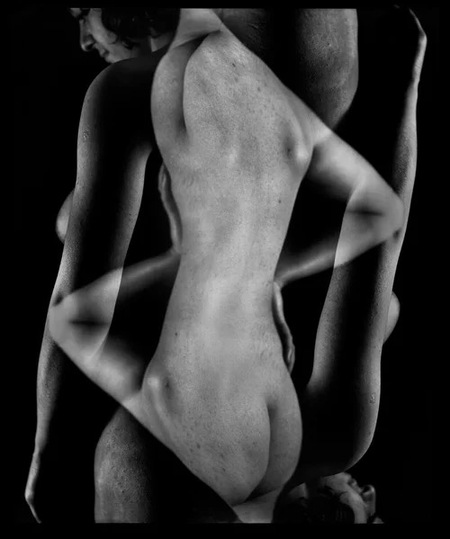

Особой зоной найденной абстракции становится человеческое тело. В крупноплановых фрагментах, ракурсах с сильным укрупнением или необычным обрезом человеческая фигура теряет привычное «портретное» качество. Отдельные участки кожи, изгиб руки или спины, пересечения рук и ног могут восприниматься как игра линий и объемов, прежде чем зритель «собирает» фигуру обратно. Подобные опыты встречаются и у Каллахана, и у фотографов, на которых он повлиял: человеческое тело здесь — не только носитель индивидуальности, но и пластический материал, в котором можно находить абстрактные структуры так же, как в коре дерева или фактуре камня. Даже без радикальных технических приёмов сам выбор фрагмента и ракурса превращает тело в поле визуального исследования.

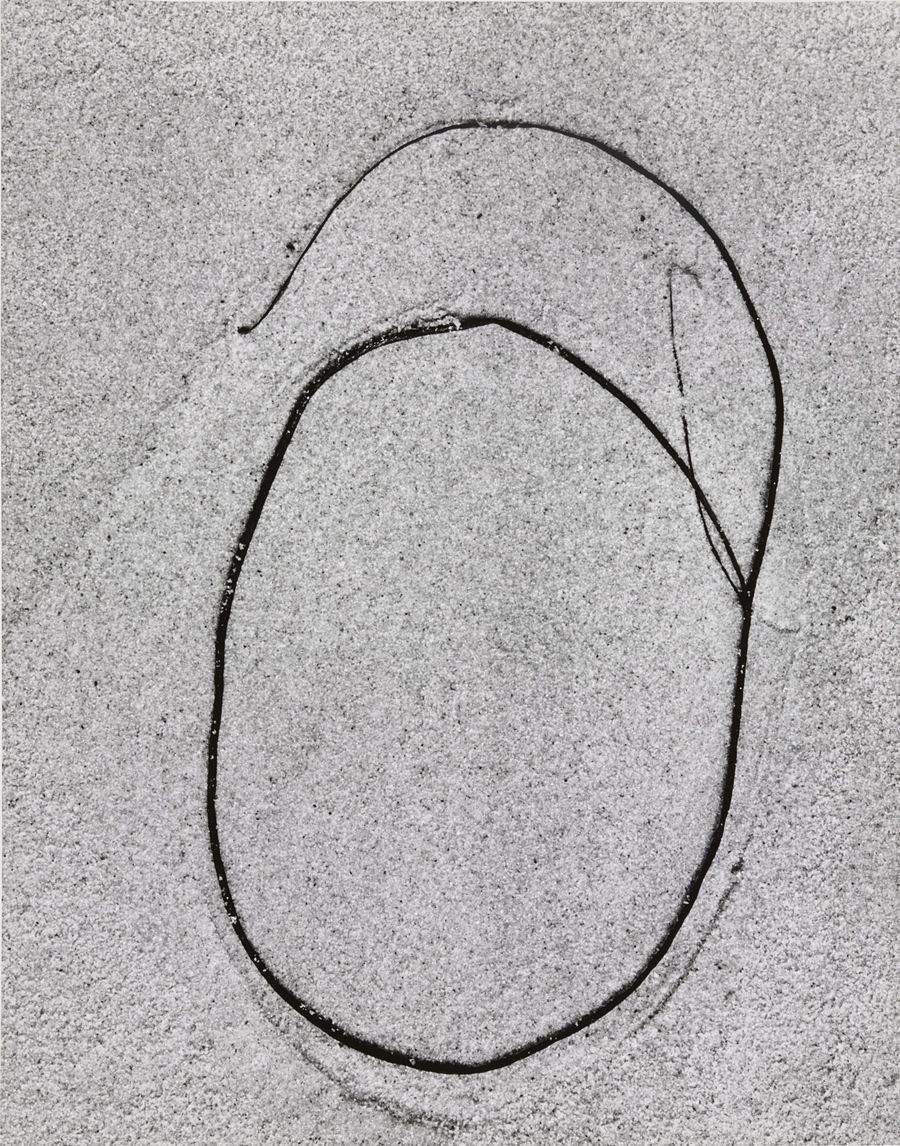

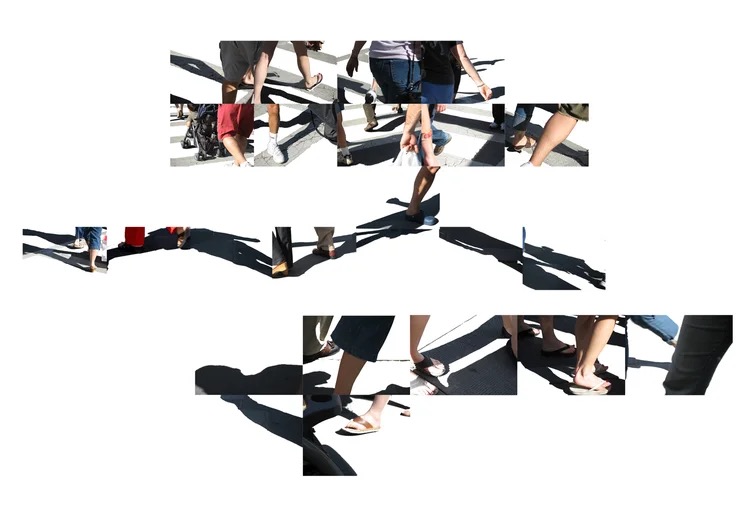

Ray K. Metzker

Ray K. Metzker

Ray K. Metzker

Ray K. Metzker

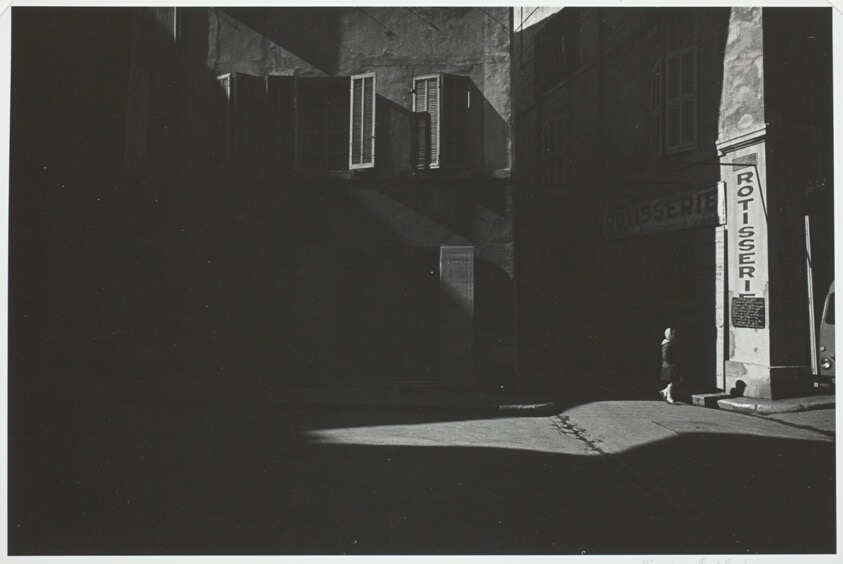

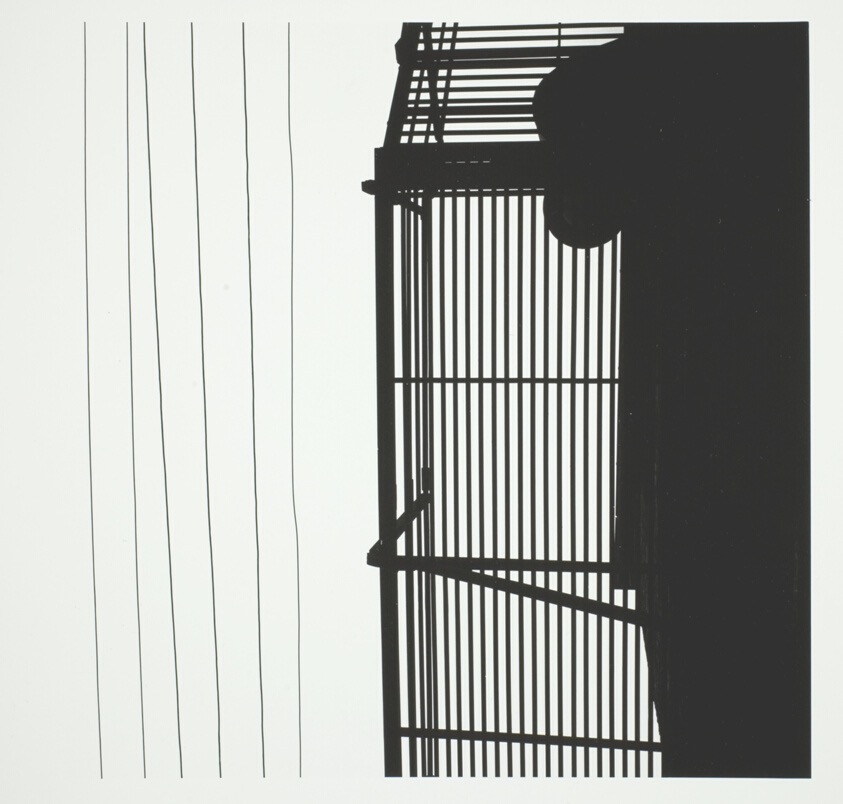

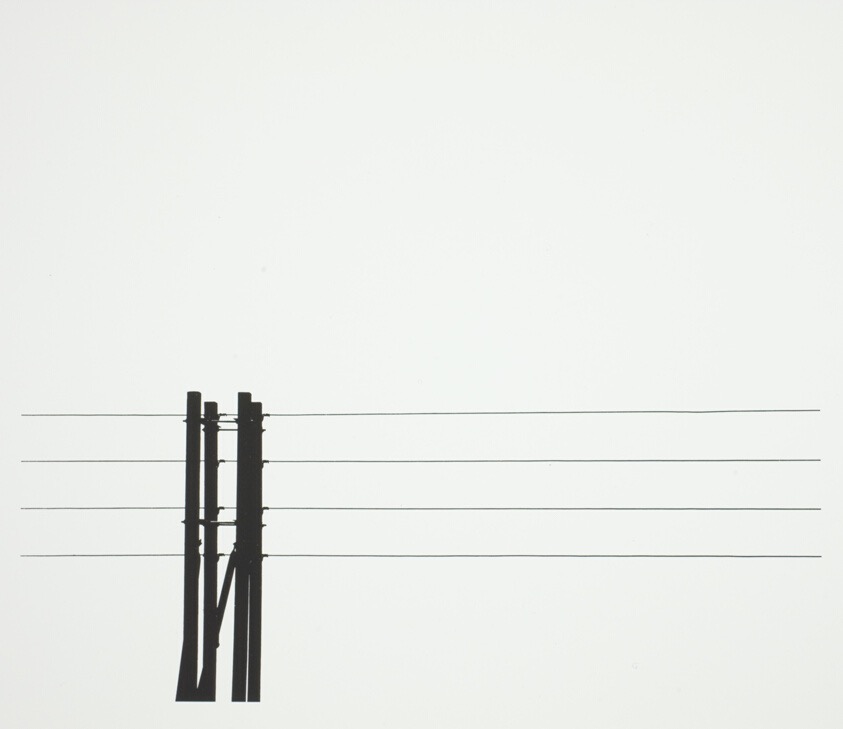

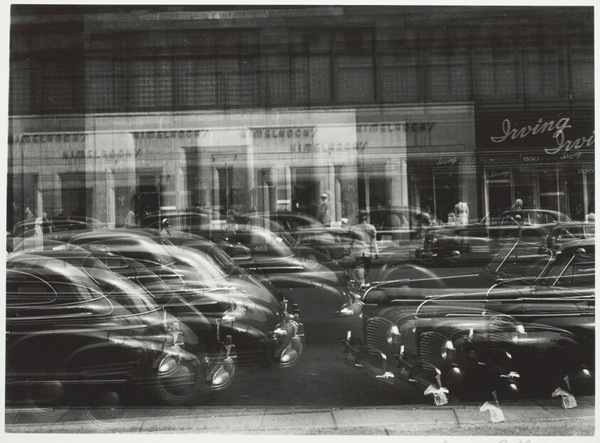

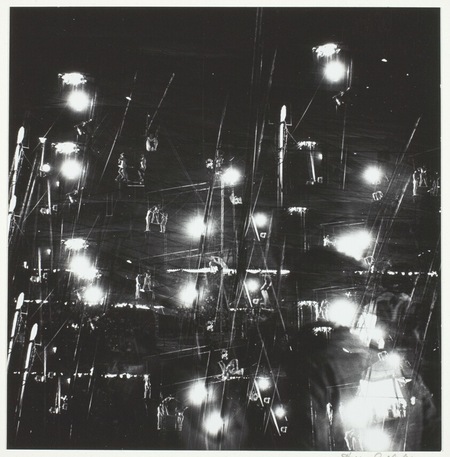

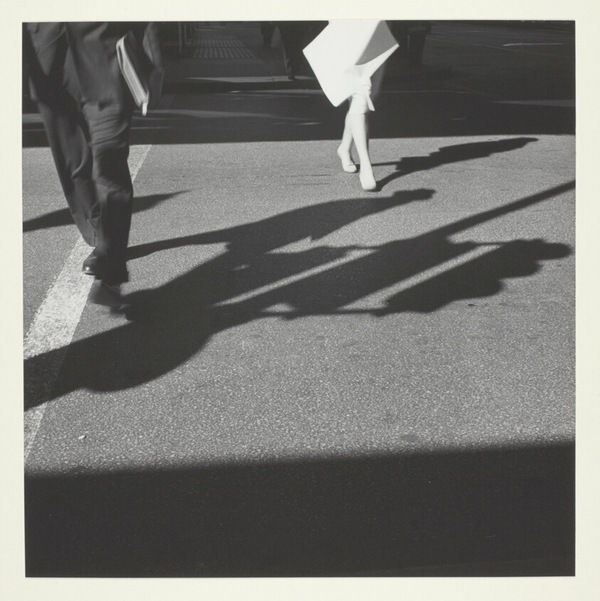

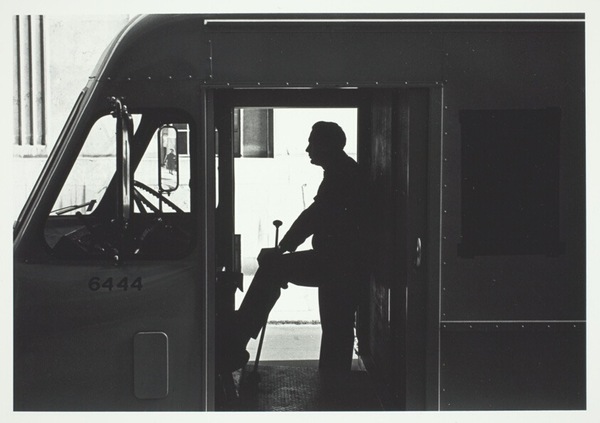

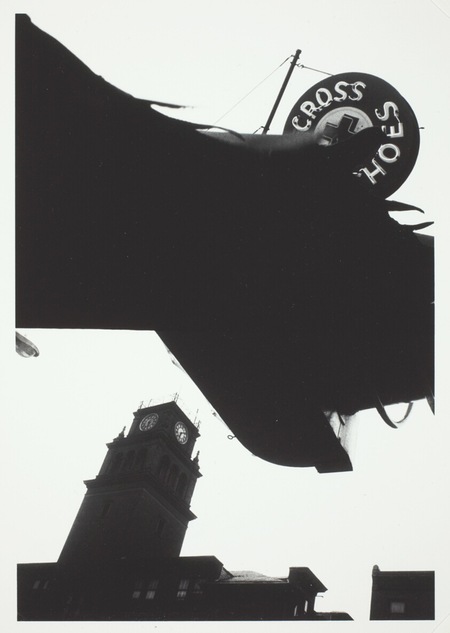

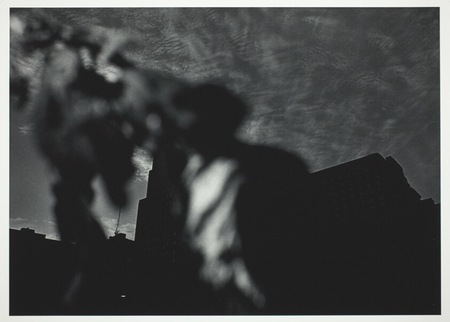

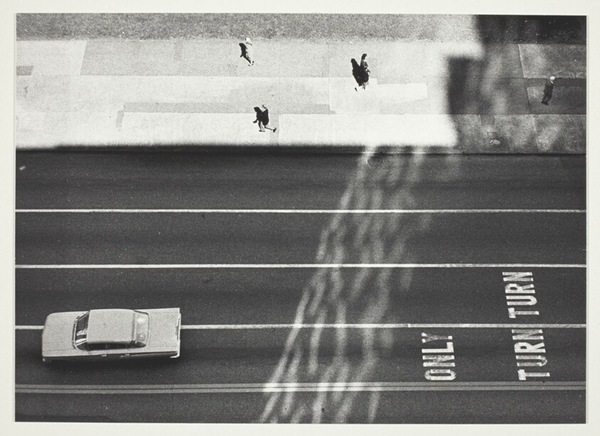

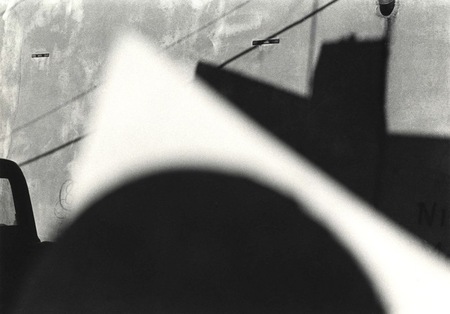

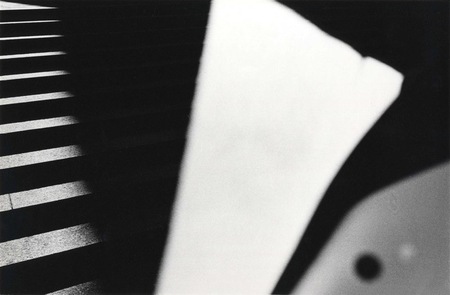

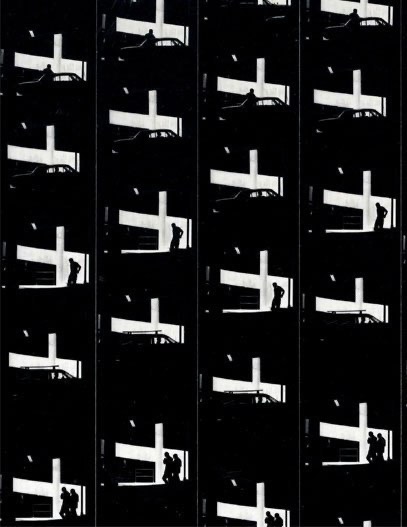

Найденная абстракция важна и в раннем творчестве Рэя Метцкера. Прежде чем перейти к сложным композитам, он в одиночных кадрах исследует городскую среду как театр света и тени. Уличные сцены, снятые в глубокой тени с резкими «врезками» солнечных пятен, превращают фигуры людей в почти безликие силуэты, а архитектуру — в набор пересекающихся плоскостей. Свет здесь ведёт себя как самостоятельный персонаж: он вырезает из толпы отдельные фрагменты, выбеливает участки асфальта, создаёт чёрные провалы, в которых исчезает детализация. Метцкер не выстраивает специально декорации, он наблюдает, как в течение дня меняется конфигурация света в городе, и выхватывает моменты, когда реальная сцена буквально распадается на абстрактные пятна. В этом смысле его работы вписываются в тот же «органический» полюс: архитектура, тени, силуэты не изобретены автором, они найдены в потоке уличной жизни, но увидены в максимально абстрагирующем режиме.

Ray K. Metzker

Ray K. Metzker

Ray K. Metzker

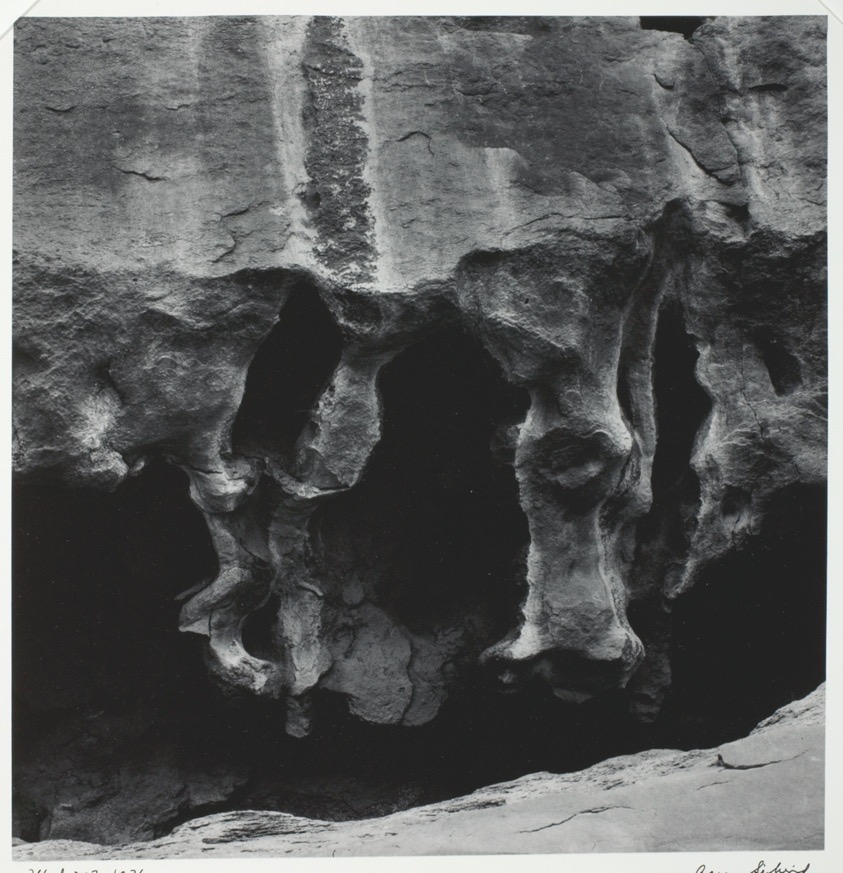

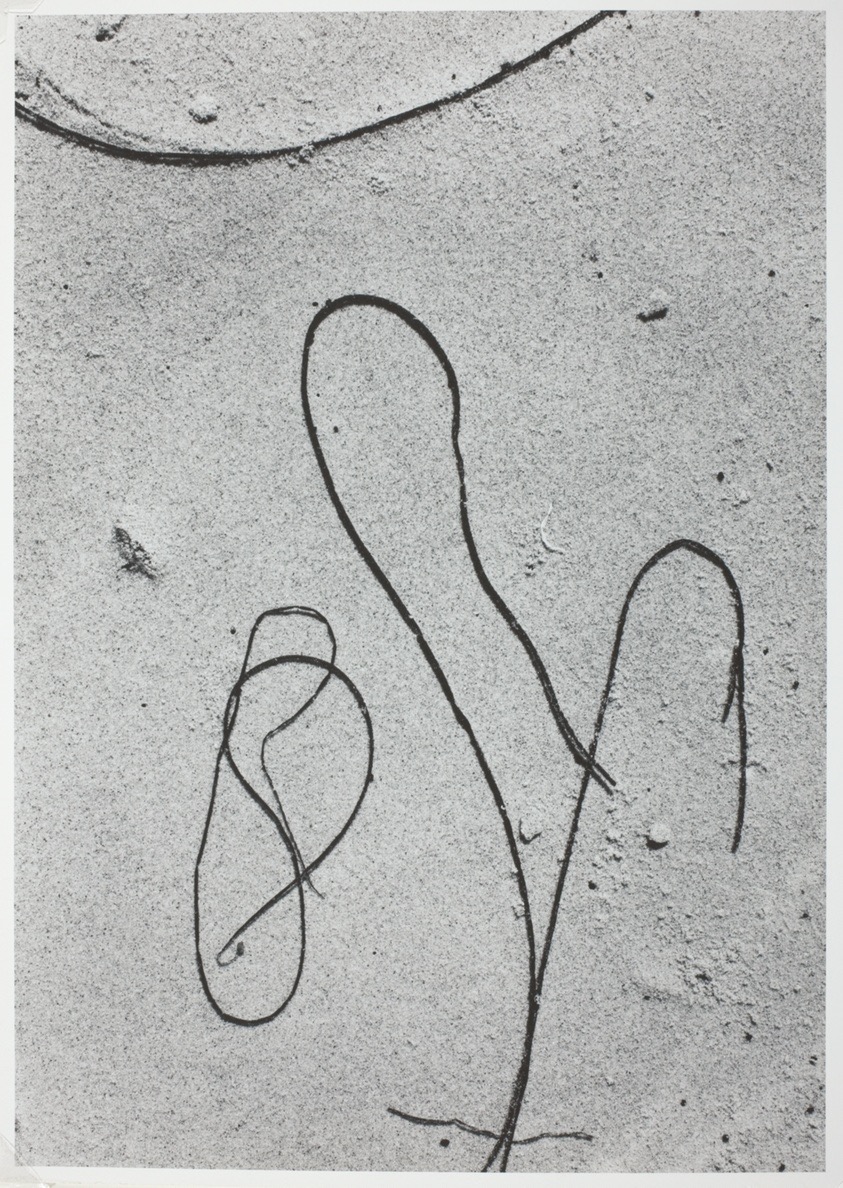

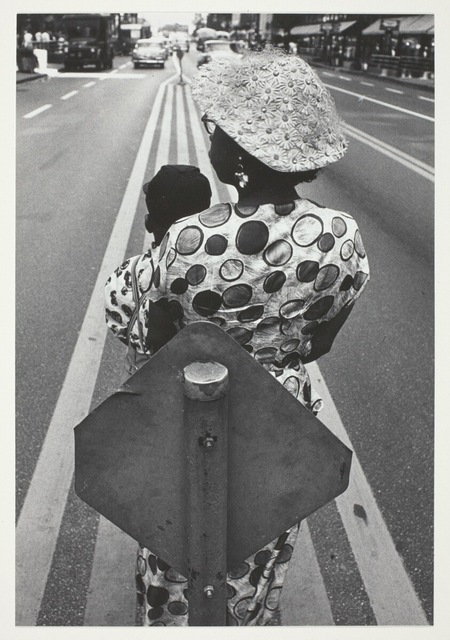

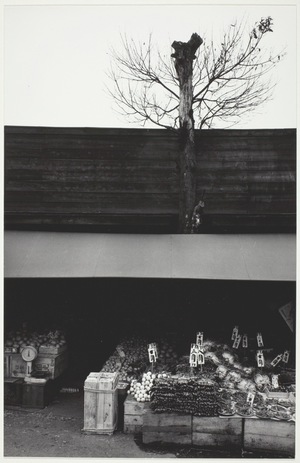

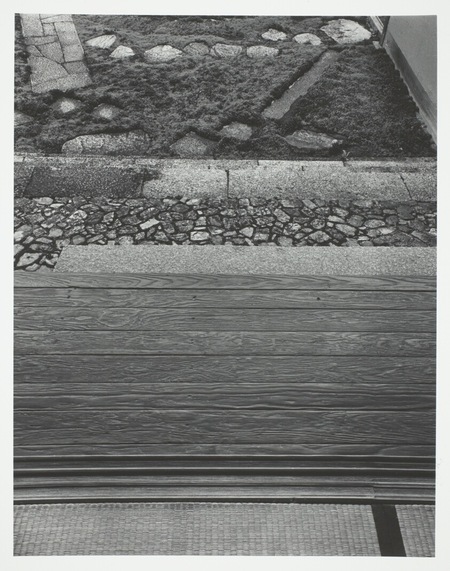

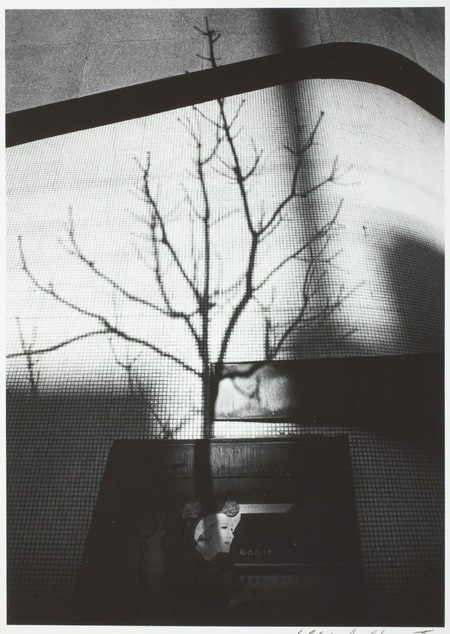

Yasuhiro Ishimoto

Yasuhiro Ishimoto

Yasuhiro Ishimoto

Yasuhiro Ishimoto

Yasuhiro Ishimoto

Yasuhiro Ishimoto

Особое место в этом блоке занимает Ясухиро Исимото, чья практика соединяет «новый баухаус» в Чикаго и японскую визуальную традицию. В серии о вилле Кацу́ра, а также в городских циклах Исимото линии архитектуры, пересечения стен, тени от карнизов превращают пространство в набор плоскостей и ритмов. Фотограф сознательно выбирает точки съёмки, где архитектурная структура начинает работать как почти чистая абстракция, но при этом сохраняет связь с реальным, обитаемым пространством.

Yasuhiro Ishimoto

Yasuhiro Ishimoto

Yasuhiro Ishimoto

Yasuhiro Ishimoto

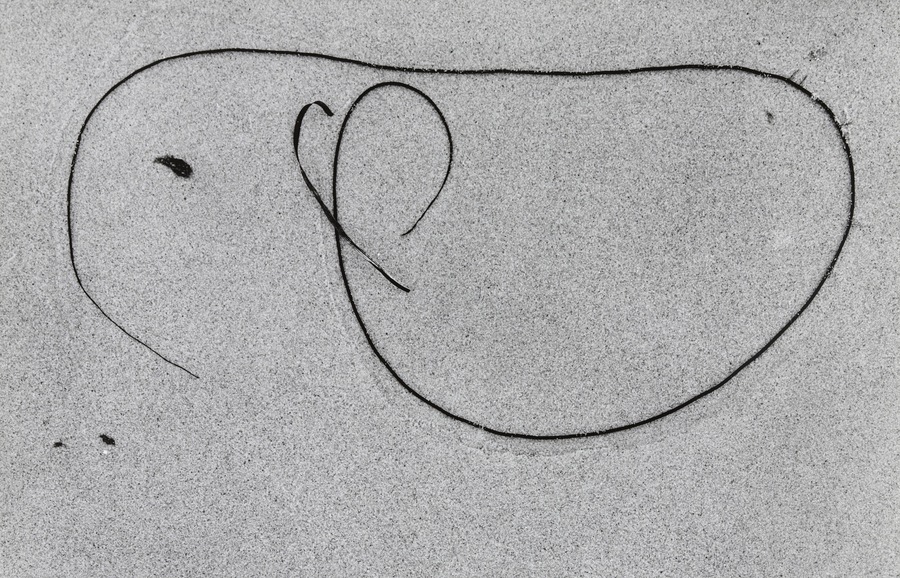

«Найденная» абстракция строится на нескольких ключевых стратегиях: радикальном приближении к фактуре (стена, кожа, трава), изменении масштаба и точки зрения, внимании к свету как структурирующей силе и признании автономности материала — природного, городского, телесного. Фотограф в этом полюсе выступает не конструктором, а внимательным наблюдателем, который выбирает моменты и фрагменты, в которых мир сам проявляет свои абстрактные качества. Именно этот подход задаёт важный вектор исследования: он показывает, насколько далеко можно уйти от узнаваемого сюжета и при этом оставаться внутри реальности, не подменяя её искусственно созданной сценой.

Абстракция — конструкция, созданная фотографом

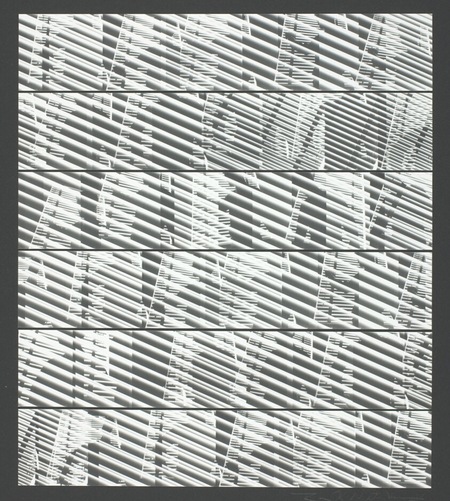

Во втором блоке исследования акцент смещается от обнаружения готовых фактур к сознательному конструированию абстракции. Фотография здесь перестаёт быть только способом «увидеть иначе» уже существующий мир и всё больше действует как лаборатория, где изображения собираются, комбинируются, повторяются по заданным автором правилам. Если для «органического» полюса характерна доверенность материалу, то для «конструктивного» центральной становится идея системы: сетки, серии, монтажные структуры, игра с рамкой и самим статусом снимка. Именно эта линия подробно анализируется как в общем историческом обзоре Мэри Уорнер Мэриен, так и в исследованиях абстракции, где подчёркивается роль серийности и монтажа в послевоенной фотографии.

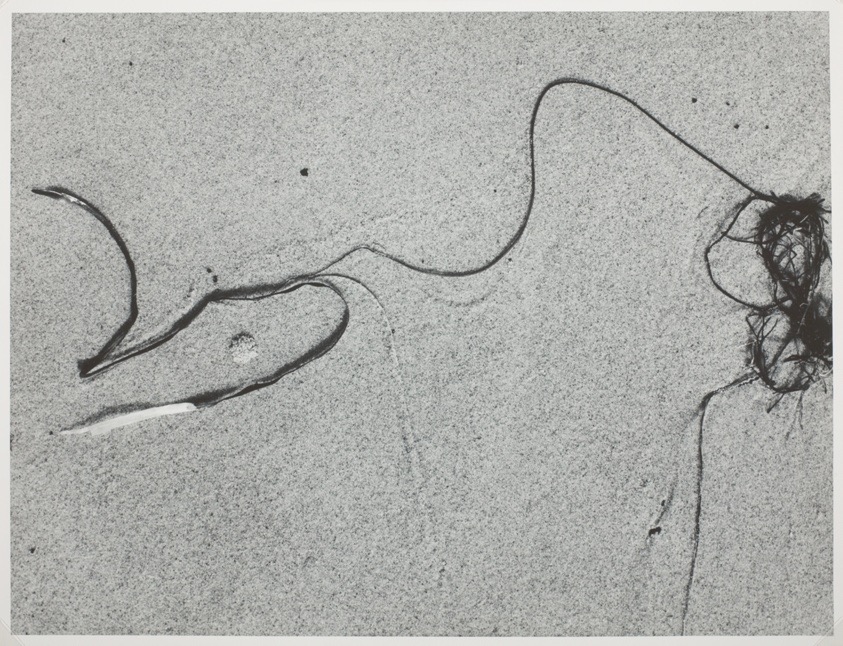

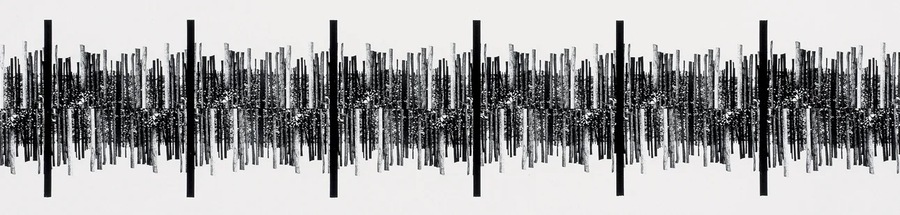

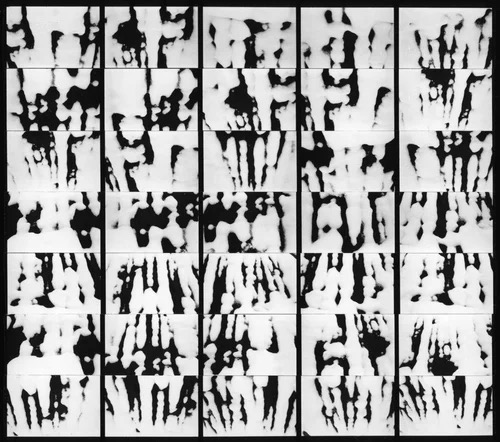

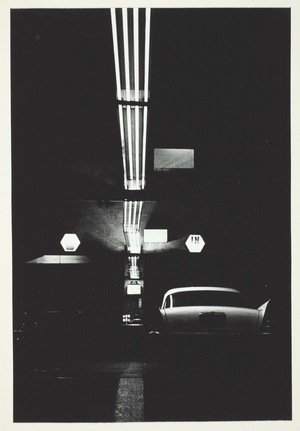

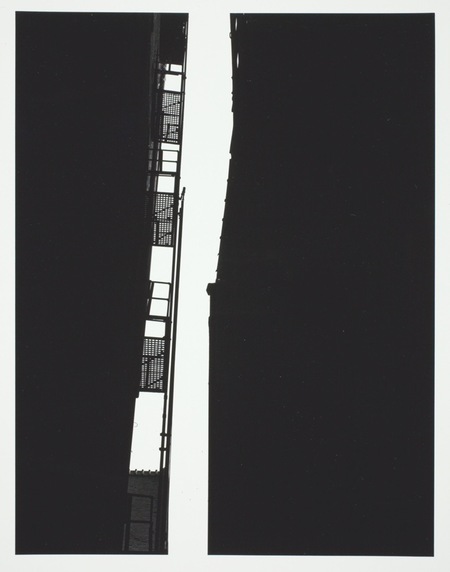

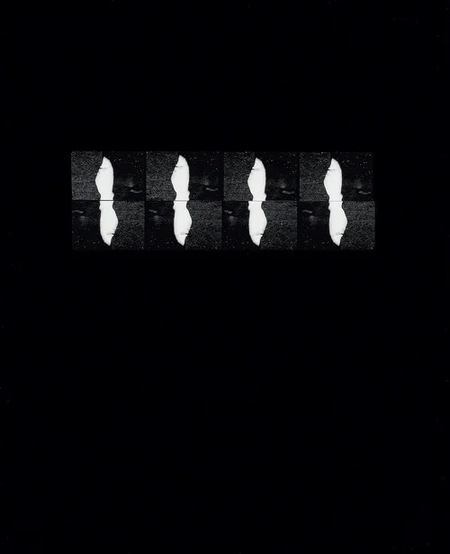

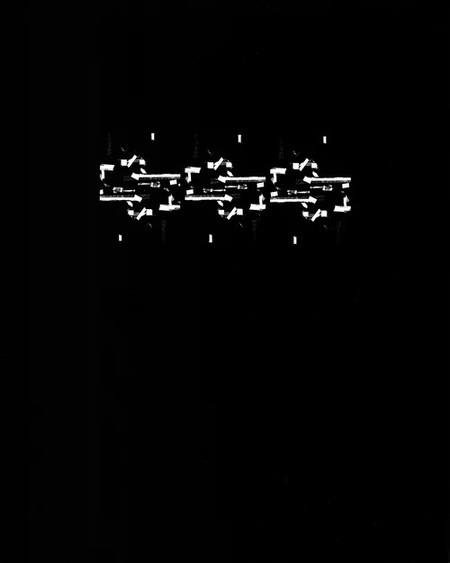

Ray K. Metzker

Ray K. Metzker

Ray K. Metzker

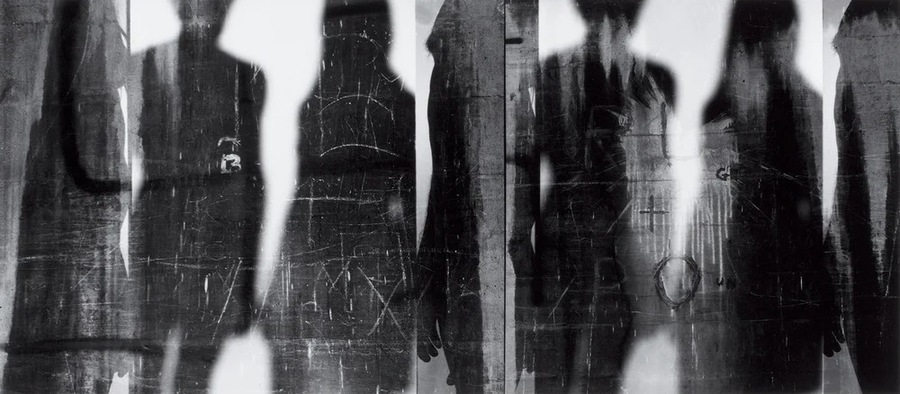

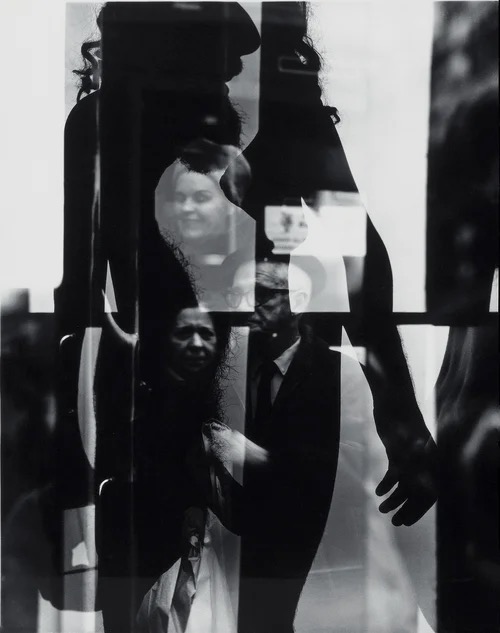

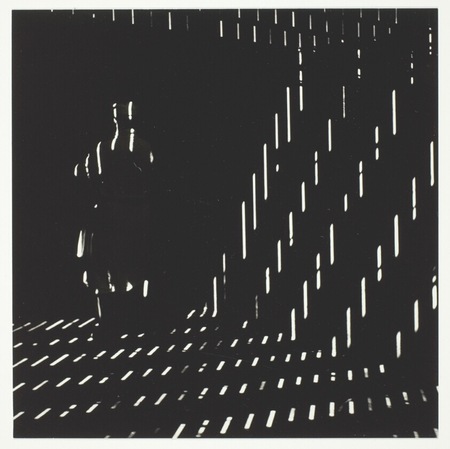

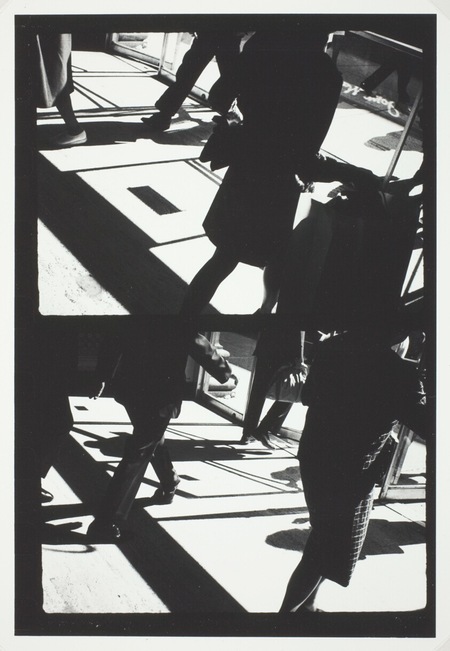

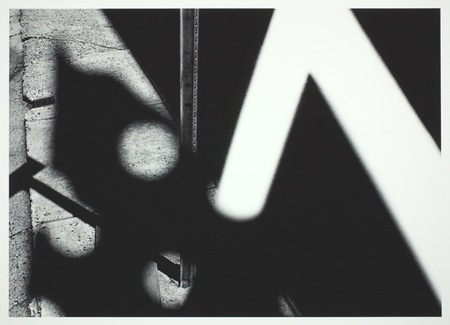

Рэй Метцкер — одна из ключевых фигур данного полюса. Его городские серии и «ландшафты» часто строятся на экстремальном контрасте и фрагментации: фигуры людей, тени, архитектурные элементы дробятся и собираются в плотные чёрно-белые конструкции. Особое место занимают композитные работы, где несколько негативов печатаются на одном листе, образуя новую, «невозможную» сцену. Каталоги Ray K. Metzker: Landscapes и ретроспективные издания подчёркивают, что такая практика роднит Метцкера с модернистским монтажом, но при этом опирается на фотографическое наблюдение: каждый фрагмент — реальный кадр улицы, который в результате превращается в элемент визуального уравнения.

Ray K. Metzker

Ray K. Metzker

Ray K. Metzker

Ray K. Metzker

Ray K. Metzker

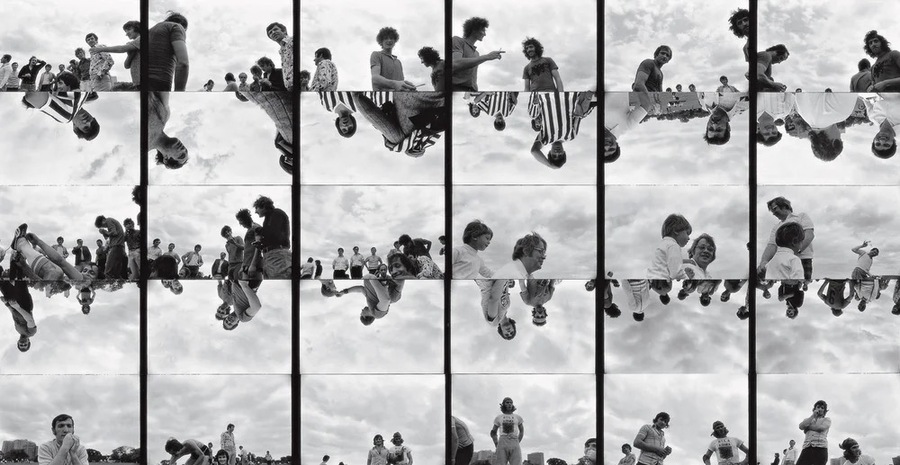

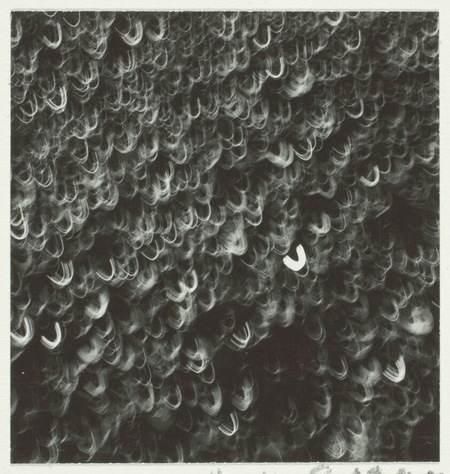

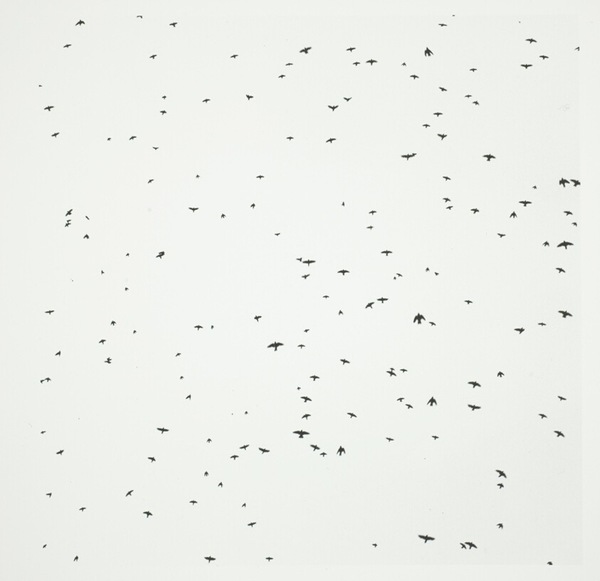

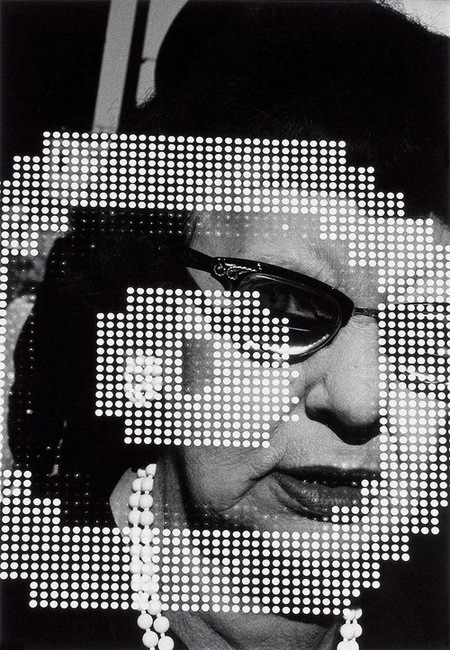

Barbara Crane

Barbara Crane

Barbara Crane

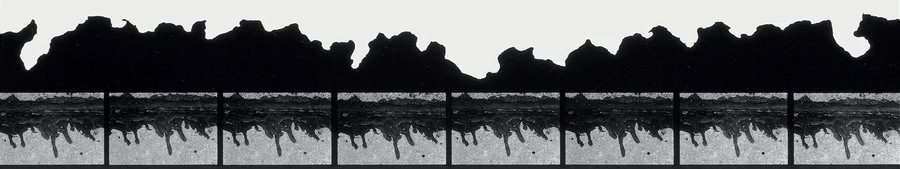

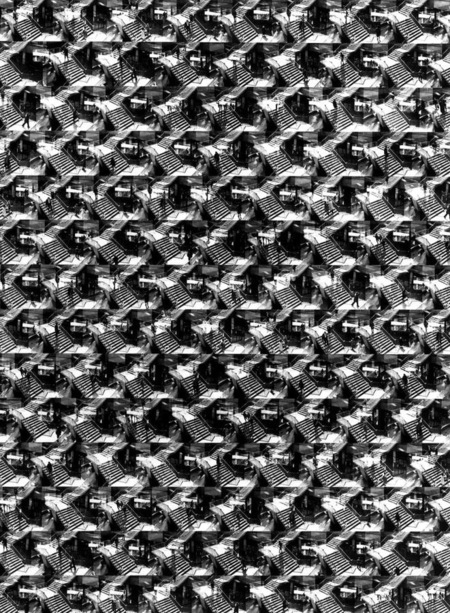

У Барбары Крейн конструирование абстракции связано прежде всего с принципами повтора и серийности. В проектах, где человеческие тела, толпы или предметы выстраиваются в сетки и ряды, органический, живой материал — жесты, позы, случайные соприкосновения — превращается в орнаментальный паттерн. Крейн, принадлежит к «чикагской школе» и формалистической традиции Мохой-Надя и Сискинда: хаос уличной жизни превращается у неё в жёстко организованные визуальные структуры.

Barbara Crane

Barbara Crane

Barbara Crane

Barbara Crane

Barbara Crane

Barbara Crane

Barbara Crane

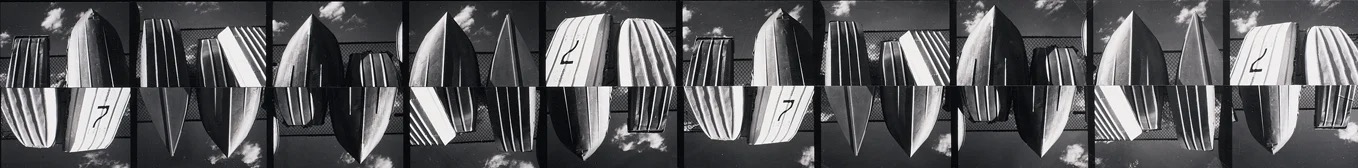

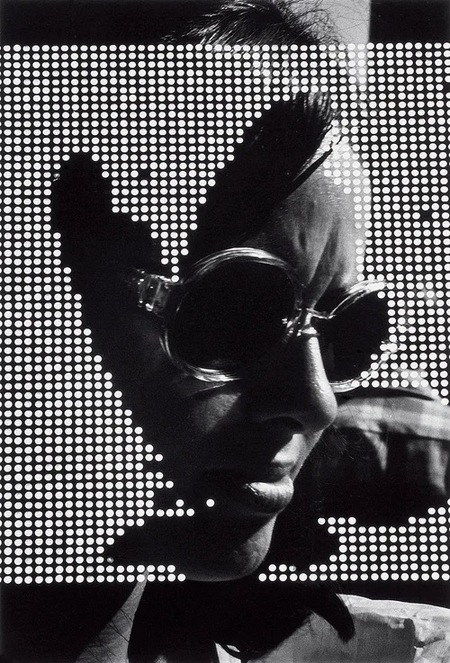

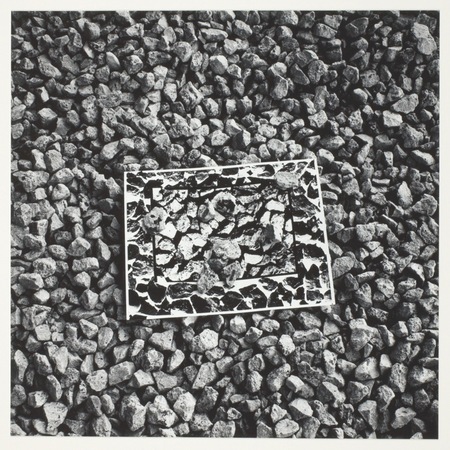

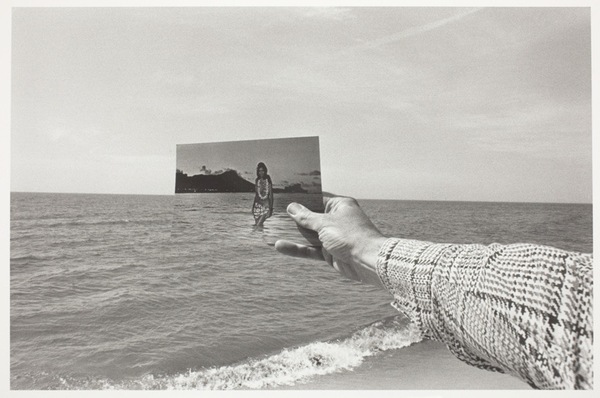

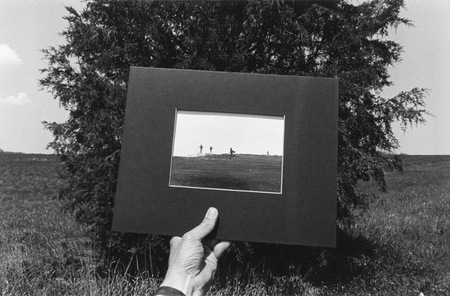

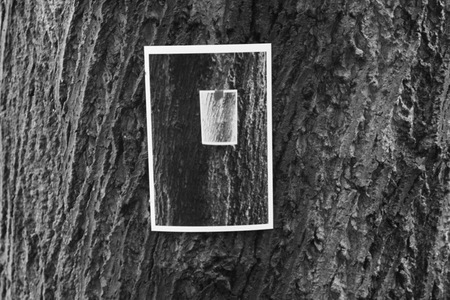

Kenneth Josephson

Kenneth Josephson

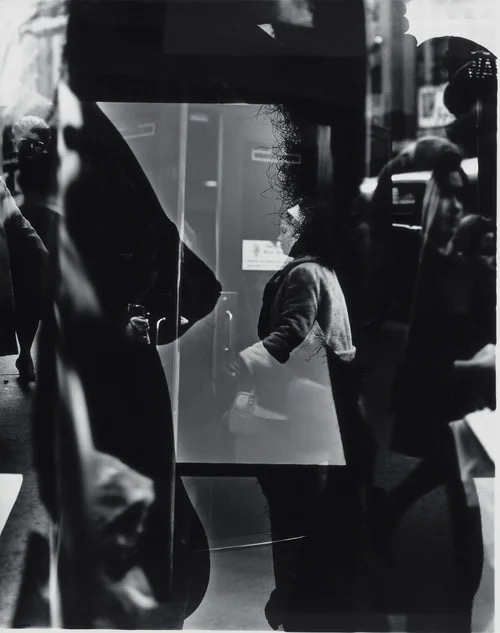

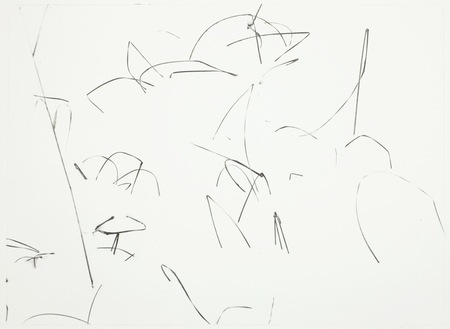

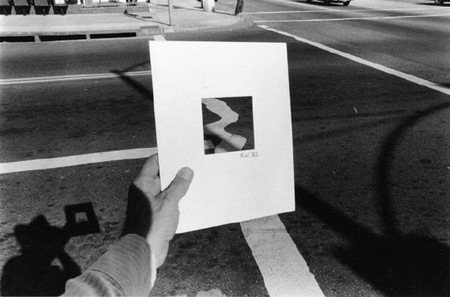

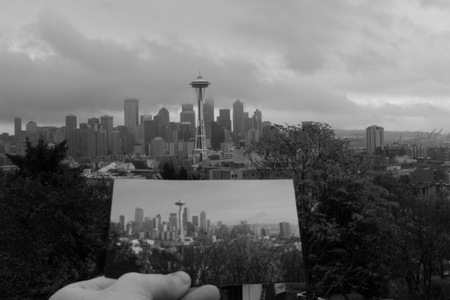

Кеннет Джозефсон радикализирует «конструктивный» подход, выдвигая на первый план саму природу фотографического изображения. Его кадры «фотографии в фотографии», где отпечаток удерживается рукой на фоне пейзажа или города, превращают снимок в объект, включённый в реальную сцену. Абстракция здесь уже не только формальная, но и концептуальная: Джозефсон демонстрирует условность фотографического представления, разрывая ожидание «прозрачного окна» и предлагая многослойную конструкцию из знаков, отражений и совпадений.

Kenneth Josephson

Kenneth Josephson

Kenneth Josephson

Kenneth Josephson

На «конструктивном» полюсе абстракция возникает как результат серии осознанных решений: что включить в кадр, как объединить снимки, по какому принципу выстроить последовательность. В отличие от найденной фактуры, здесь на первый план выходит не материал, а правило его организации. Однако важно, что даже в самых сложных конструкциях исходным сырьём остаётся фотографический след реальности: люди, улицы, архитектура, фрагменты пейзажа. Этот полюс не отменяет связи с миром, а демонстрирует, насколько активно фотография может перерабатывать его в автономные визуальные системы — и именно в сравнении с «органическим» полюсом становится видна степень авторского вмешательства и концептуализации.

Заключение

В исследовании рассматривались два ключевых полюса абстрактной фотографии XX века — «найденная» и «созданная» абстракция — и то, как через их взаимодействие меняется понимание роли фотографа и самого медиума. Исторический контекст ранних экспериментов (Мохой-Надь, Шад, Ман Рэй) показал, что фотография довольно рано вышла за пределы простой фиксации реальности, превратившись в средство исследования света, формы и материала. Анализ линии середины XX века, связанной с Аароном Сискиндом, Гарри Каллаханом и их учениками (Рэй Метцкер, Барбара Крейн, Кеннет Джозефсон, Ясухиро Исимото), позволил конкретизировать заявленные полюса. «Найденная» абстракция проявилась в фактурах городской и природной среды, фрагментах человеческого тела, световых рисунках: авторы обнаруживают в реальности уже существующие структуры и, за счёт кадрирования, масштаба и работы со светом, превращают их в автономные визуальные объекты. «Созданная» абстракция, напротив, строится как система: серии, сетки, монтаж, «фотография в фотографии», концептуальные конструкции, в которых реальность выступает сырьём для визуального и смыслового конструирования. Сопоставление этих подходов показало, что граница между «найденным» и «созданным» не жёсткая: многие важные работы существуют в промежуточной зоне, где органика фактуры сочетается с жёсткой структурой кадра, а сложные визуальные конструкции продолжают опираться на наблюдение за реальным светом, телами, архитектурой. Это подтверждает исходную гипотезу: именно подвижность границы между двумя полюсами делает абстрактную фотографию особенно продуктивным полем поиска, где заново определяются отношения между миром, автором и изображением. Абстрактная фотография предстает как способ мыслить о реальности через её преобразование. Оптика «найденной» и «созданной» абстракции остаётся актуальной и сегодня, в цифровую эпоху, когда любой кадр в той или иной степени одновременно обнаруживает и конструирует мир, а задача зрителя и исследователя — увидеть, как именно распределены усилия между случайностью материала и намерением автора.

Rexer L. The Edge of Vision: The Rise of Abstraction in Photography / L. Rexer. — New York: Aperture, 2009. — 288 p.

Shape of Light: 100 Years of Photography and Abstract Art / ed. S. Baker, E. de l’Ecotais, S. Mavlian. — London: Tate Publishing, 2018. — 224 p.

Marien M. W. Photography: A Cultural History / M. W. Marien. — 4th ed. — London: Laurence King Publishing, 2014. — 568 p.

Aaron Siskind: Another Photographic Reality / C. Cravens. — Austin: University of Texas Press, 1983. — 176 p.

Kenneth Josephson: A Retrospective / ed. S. Wolf. — Chicago: Art Institute of Chicago; Boston: Bulfinch Press, 1999. — 224 p.

Barbara Crane / ed. C. Chéroux et al. — Paris: Centre Pompidou; Paris: Atelier EXB, 2023. — 256 p.

Ishimoto Y. Someday, Somewhere / Y. Ishimoto. — Tokyo: Heibonsha, 1958. — 132 p.

Ishimoto Y. Ishimoto. Lines and Bodies / Y. Ishimoto. — Paris: Atelier EXB; Paris: LE BAL, 2022. — 192 p.