N.

[рубрикатор]

[1] концепция [2] видеоэссе [3] структура [4] вступление [5] глава 1 [6] глава 2 [7] заключение [8] библиография [9] список источников изображений

[концепция]

Для анализа было выбрано интенсивное переживание в реальном времени. Сначала было произведено взаимодействие с эмоциональным архивом личной памяти через лингвистическую форму. Были взяты два эмоциональных среза, две главы (более старый и более актуальный; один с романтической коннотацией, второй с экзистенциальной). Таким образом был написан текст. Затем была произведена работа с ощущенческой визуализацией текста посредством интернет-архива со свободным доступом.

Архив был выбран намеренно иностранный, тематически разнородный и далекий по временному срезу, чтобы исключить элемент эмоциональных пересечений на почве совпадений. Чтобы сохранить визуальную цельность, были отобраны только видео-материалы, снятые на vhs-ккамеру.

«В процессе взаимодействия с чужим архивом происходит опосредованный контакт с личным опытом.»

В работе присутствуют фрагменты, из чужих личных архивов, телеэфиров, реклам, клипов, тв-шоу, новостных передач и фильмов. Текст был наложен в форме титров и намеренно написан в мужском роде, чтобы максимально его обезличить и позволить зрителю интенсивно прожить свой собственный аудиально-визуальном опыт в ходе просмотра, сохранив при этом авторскую оптику первого лица.

Концептуальная составляющая заключается в том, что в процессе взаимодействия с чужим архивом происходит опосредованный контакт с личным опытом. Болезненные переживания подвергаются деконструкции, анализу и, как следствие снижается их интенсивность и острота.

«Отобранные VHS-кадры, будучи частью коллективного визуального поля, одновременно являются и документальным свидетельством эпохи, и сырым, неотредактированным материалом, что усиливает эффект подлинности и позволяет зрителю проецировать на них собственные воспоминания, совершая личный терапевтический жест дистанцирования и присвоения.»

С философской точки зрения, предложенный метод работает с архивом в двух ключевых оптиках. Во-первых, это «археология» (М. Фуко), где художник проводит раскопки собственной памяти, используя чужие визуальные артефакты в качестве инструмента. Это позволяет дистанцироваться от прямого переживания и объективировать его. Разрозненные VHS-фрагменты, изъятые из первоначального контекста, функционируют как «машина желания» (Ж. Делёз, Ф. Гваттари), генерирующая новые, имперсональные смыслы и аффективные связи. Эта машина не отражает реальность, а производит новую — ту, в которой личная боль может быть пересобрана и перепрожита.

Во-вторых, это создание «архива будущего» — жеста, направленного не в прошлое, а вперед, на формирование нового, коллективного опыта из фрагментов личной истории. В контексте современного искусства такая работа продолжает традицию, когда архив используется для преодоления дистанции между приватным и публичным, между «большой» историей и «малой» памятью. Отобранные VHS-кадры, будучи частью коллективного визуального поля, одновременно являются и документальным свидетельством эпохи, и сырым, неотредактированным материалом, что усиливает эффект подлинности и позволяет зрителю проецировать на них собственные воспоминания, совершая тот же терапевтический жест дистанцирования и присвоения.

[видеоэссе]

[структура]

1. Лингвистический слой. Исходным материалом служит текст, созданный через взаимодействие с эмоциональным архивом личной памяти. Он сконструирован в форме двух эмоциональных срезов-глав (с романтической и экзистенциальной коннотацией), что задает диалектическую основу для последующей визуализации.

2. Визуально-архивный слой. Текст получает ощущенческое воплощение через коллаж из найденных VHS-материалов, намеренно отобранных из тематически инородного интернет-архива. Этот выбор обеспечивает эстетическую цельность и исключает прямые эмоциональные пересечения, смещая фокус с автобиографичности на универсальный опыт.

«Структура провоцирует зрителя на интенсивное самоисследование, предлагая ему для проекции собственных переживаний одновременно сырой документальный материал и обезличенное повествование.»

3. Концептуально-зрительский слой. Фиксация текста в мужском роде и его наложение в форме титров выполняют двойную функцию: обезличивания авторского высказывания и создания гибридной оптики «первого-третьего» лица. Эта структура провоцирует зрителя на интенсивное самоисследование, предлагая ему для проекции собственных переживаний одновременно сырой документальный материал и обезличенное повествование, и тем самым завершает терапевтический акт деконструкции личного опыта через коллективный архив.

[вступление]

«N. Nihil. Анализ ландшафта памяти — дело сейсмоопасное. Производство анализа посредством лингвистической экспертизы. Так лучше. Чужой архив. Еще лучше. Деконструкция своего архива посредством чужого архива. Обезличенного. Инородного. Без привязки к месту, времени, лицам. Один контекст внутри другого, чтобы обезопасить себя настолько, насколько возможно.

Теперь можно начать.»

[глава 1]

«Я большой и я маленький. Поролоновая кукла и гвоздь в шершавой доске. Мокрый огрызок строительных лесов на ветру. Я расширялся при нагревании и сужался при охлаждении. Я был там. Я видел это своими глазами. Оно прожгло мне сетчатку своей красотой. И глаза стали мне больше не нужны. Через меня прошел ток в три тысячи вольт, и рецепторы стали мне больше ни к чему.»

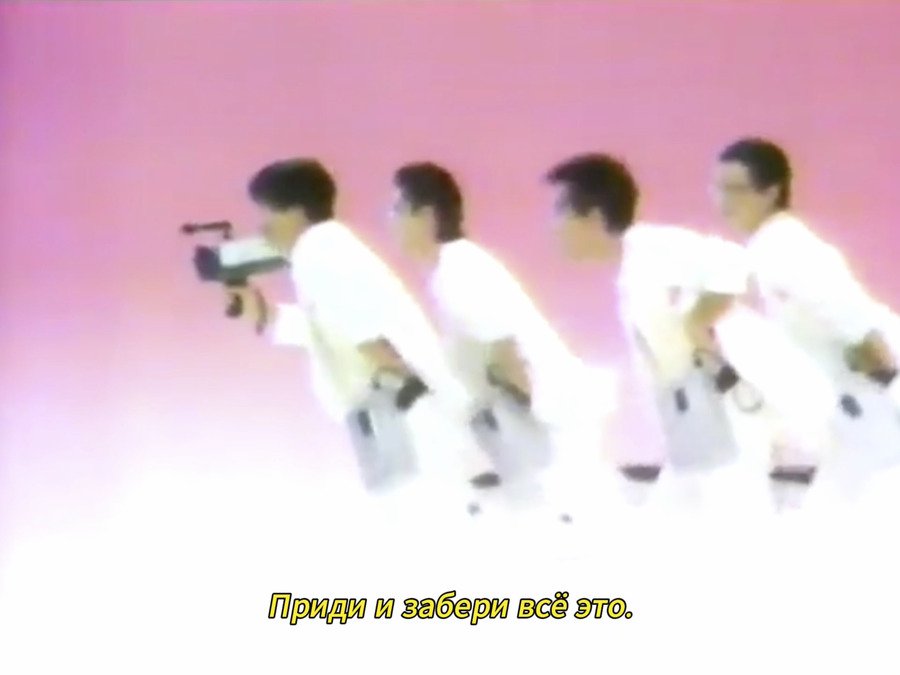

«Приди и забери всё это.»

«Я был там. Я чувствовал это. Ипритовые облака обложили носовые проходы. И обоняние отмерло. Перегруз рецепторных систем. Зачем мне дальнейший отрезок? Что мне с ним делать? Приди и забери всё это. Оно мне больше не нужно, оно больше не может чувствовать. Оно грустно и стыдливо плавает в проруби использованным презервативом.»

[глава 2]

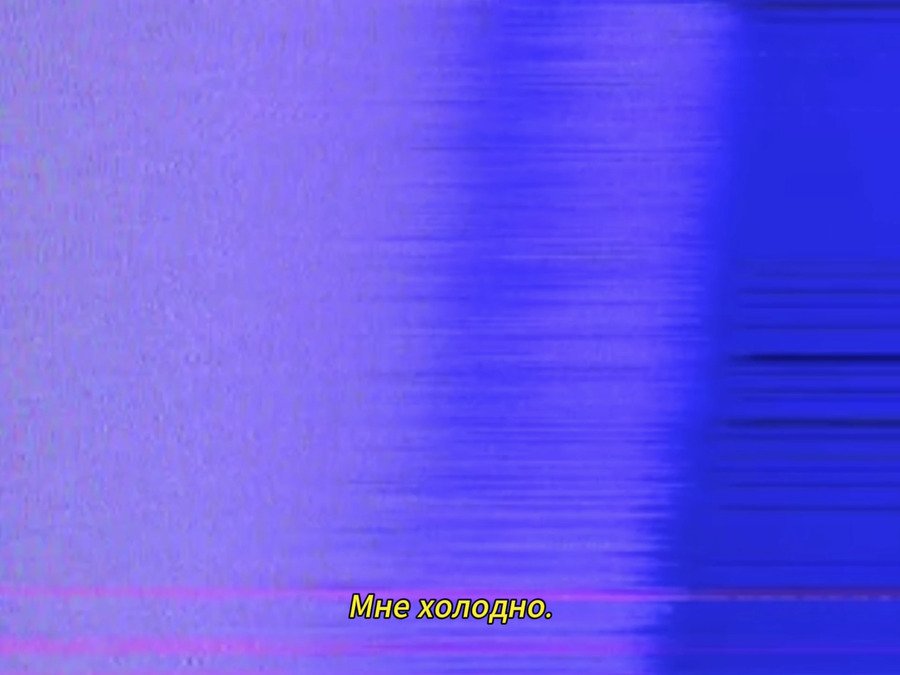

«Я сменил одну тропинку на вторую. Вторую на третью. Третью на четвертую. Я сижу в тени. В тишине. В наготе. В блаженном юродивом. А неподалеку гудит бетонная автомагистраль. Там механические действия возведены в абсолют. Там все связаны цепью и очень этим довольны, так довольны, что улыбаются каждый выполненный цикл. Вот тебе монета, вот тебе пиджак.»

«А я всё безумнее меняю тропинки, потому что не могу не менять.»

«А я всё безумнее меняю тропинки, потому что не могу не менять. И прикрыть наготу — предательство. Мне холодно. И я совсем один. Но мне честно и иначе нельзя. Я спотыкаюсь, и на доске появляются новые зазубрины. Набойки отлетают пока иду, иногда петляю. Иногда сложно сохранять глаза открытыми. Но „я нужен богу, чтобы поднять этот камень.“"

[заключение]

«Там механические действия возведены в абсолют.»

Данное видеоэссе реализует метод художественного исследования, который можно определить как «археологию личного через чужой архив». Этот подход, находящий отклик в философской оптике М. Фуко, позволяет провести деконструкцию болезненного переживания не через прямое его изображение, а через дистанцированную работу с обезличенными VHS-материалами. Такой архив функционирует как «машина желания» (Ж. Делёз, Ф. Гваттари), производящая новые, имперсональные смыслы и аффекты, и превращая личную травму в сырье для трансформации.

Я спотыкаюсь, и на доске появляются новые зазубрины.

Финальный жест работы — это создание «архива будущего». Процесс не заканчивается катарсисом или избавлением от прошлого, а ведет к формированию новой субъективности. Таким образом, работа совершает полный цикл: от интимного переживания — через его деконструкцию коллективным архивом — к созданию универсального высказывания, открытого для проекции и присвоения зрителем.

Фуко М. Археология знания / Пер. с фр. М. Б. Раковой, А. Ю. Шемановой. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2021. — 416 с.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. Д. Кралечкина. — М.: У-Фактория, 2021. — 672 с.

Callahan S. Art and the Archive: Understanding the Archival Turn in Contemporary Art. — Manchester: Manchester University Press, 2022. — 280 p.

Breakell S. Perspectives: Negotiating the Archive // Tate Papers. — 2019. — Issue 28.

Архивы современного искусства: теория и практика / Отв. ред. А. В. Толстова. — М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2020. — 216 с.

Архивация современного искусства. Архив будущего: Материалы круглого стола // Архив Музея современного искусства «Гараж». — 2018. — 15 мая.