Эволюция образа маски в западном театре: от ритуала к постдраме

Рубрикатор

Введение

Маска как ритуал: рождение театра из сакрального

Маска как социальный тип: архетипы Ренессанса

Маска как психология (XIX–XX века) в европейском театре

Маска как тело (постдраматический театр Европы)

I Лик божества: сакральная функция маски в античном театре II Маска в Ренессансе: от сакрального к социальному и театральному образу III Маска в театре модернизма: от символа к инструменту психологической правды

Гордон Крейг: маска простанства

Маска у Мейерхольда: внешний образ вместо «лица» психологии

IV Постмодернизм Марина Абрамович: тело как живая маска Пина Бауш: тело как маска поведения Ромео Кастеллуччи: маска толпы и обезличенного тела

V Вывод

Библиография Источники изображений

Введение

Маска — один из самых древних и устойчивых визуальных и культурных символов человечества. В западной традиции она пережила путь, сравнимый по сложности с историей самого театра: от сакральных ритуалов древности до современного постдраматического спектакля, в котором маска исчезает как материальный предмет, но продолжает существовать как метафора, состояние тела, жест или структура присутствия. Маска — это одновременно и лицо, и его отсутствие, инструмент для роли актера и проводник в иное измерение.

Визуальное исследование, посвящённое эволюции архетипов масок, неизбежно становится исследованием природы образа и человека. Маска — это не просто предмет. Это философская проблема, которая воплощается в визуальной форме. Она существует на границе чувственного и символического, материального и воображаемого, индивидуального и коллективного.

Именно поэтому история масок — история изменения того, как человек понимает себя и мир.

Маска как ритуал: рождение театра из сакрального

Первоначальная функция маски была тесно связана с сакральным. Древнейшие археологические находки показывают, что маски использовались в обрядах задолго до появления театра как художественной формы. Африканские, египетские, минойские, этрусские маски — все они связаны с одной и той же идеей: маска позволяет человеку стать больше, чем он есть. Она открывает возможность приблизиться к Богу или Богам. [3]

В этом контексте маска не является образом — она есть существо, которое она изображает. В обряде танцор в маске не играет духа — он становится им.

Знаменитые древнегреческие театральные маски наследуют именно эту сакральную природу. Хотя античный театр стал светским, его происхождение связано с культом Диониса, где маска служила посредником между человеком и силами природы, между индивидуальным и коллективным.

Таким образом, самая ранняя функция маски — мистериальная. Она не скрывает человека, а наоборот — показывает то, что больше человека.

В философском плане это можно выразить так: маска — это максимальная форма отчуждения от земного. Человек исчезает, чтобы явиться в новом виде [4, стр 582].

Маска как социальный тип: архетипы Ренессанса

Со временем сакральность маски постепенно вытесняется социальной театральностью. Настоящая трансформация происходит в эпоху commedia dell’arte. Здесь маска становится архетипом, узнаваемым в рамках социального поведения.

Это уже не маска духа или божества, это маска социального характера. Она не просто изображает типаж, она является языком, через который общество отражает всем понятные социальные структуры: любовь, власть, хитрость, страх, желание.

Здесь маска становится своего рода визуальным кодом: как только зритель видит определённую форму, цвет, нос, брови, он мгновенно понимает, как этот персонаж будет двигаться, говорить, реагировать. Маска формирует тело и поведение актёра, а не наоборот.

Именно в этот момент маска становится инструментом художественного языка.

Если в античности маска давала доступ к божественному, то теперь она дает доступ к социальному. Она не поднимает человека над миром, скорее помещает его внутрь театрального мира со своими правилами.

Маска как психология (XIX–XX века) в европейском театре

В европейском театре XIX–XX веков происходит глубокий перелом в понимании природы маски: она перестаёт быть внешней формой и начинает восприниматься как выражение внутреннего состояния человека. Европейская культура этого периода переживает кризис субъектности, рост индустриализации, разрушение традиционных религиозных и социальных ценностей. Личность становится центральной проблемой искусства, как нестабильное, тревожное внутренне «я». Это отражается и в театральной маске, которая впервые утрачивает необходимость быть физическим предметом на лице актёра.

В своих текстах Гордон Крейг рассуждает о маске как об абстракции, которая освобождает сцену от случайных эмоциональных проявлений и подчиняет актёра единому ритму постановки. Для него маска — это средство выйти за границы индивидуальной психологии, чтобы актёр перестал быть «человеком с биографией» и стал художественным инструментом [1].

Одновременно в Европе развивается экспрессионизм — мощное художественное движение, прежде всего немецкое, для которого характерны гротеск, деформация, напряжённость линий. Здесь маска становится внутренним напряжением: лицо актёра превращается в графическую поверхность, подчёркнутую гримом, светом, тенью. Это уже маска-эмоция. В экспрессионистском театре человек обладает лицом, которое напоминает не предмет, а состояние: изломанное, болезненное, прерывистое.

Таким образом, европейский театр модернизма превращает маску из объекта в психологическую структуру, которая выражает внутренний мир актёра. Маска становится способом показать не социальный тип и не мифологическую фигуру, а внутренний разрыв человека модерна. Впервые за всю историю западной театральной культуры маска перестаёт быть тем, что надевается на лицо, она становится тем, что исходит из самого человека.

Маска как тело (постдраматический театр Европы)

В конце XX — начале XXI века европейский театр вступает в эпоху постдрамы, где сюжет, роль, персонаж, психологизм уступает место телесности, материалу, действию, пространству. В этой новой парадигме маска достигает крайней точки своей эволюции: она перестаёт существовать как предмет, но не исчезает как идея. Маска полностью растворяется в теле актёра, который становится одновременно и образом, и материалом, и жестом.

Европейские режиссёры и перформеры работают с маской не как с объектом, а как с изменённым состоянием тела. В работах Марины Абрамович маской становится её неподвижное лицо, выдерживающее боль или длительное напряжение; маской становится само сопротивление тела, стоящее между жизнью и художественным актом. У Ромео Кастеллуччи маской становится толпа. У Пины Бауш маской: повторяющийся жест.

В европейской постдраме маска больше не скрывает и не типизирует, она обнажает, стирает, нарушает привычный способ смотреть на актёра.

Такой театр не требует от актёра «надеть» образ, он требует пережить его. Поэтому в постдраме маска становится процессом, переживанием, телесной интенсивностью, а не материальным объектом. Это маска, которая больше не служит проводником между актёром и персонажем, это маска, которая показывает, что актёр и есть образ. [5, стр 162-166, 167-171]

I Лик божества: сакральная функция маски в античном театре

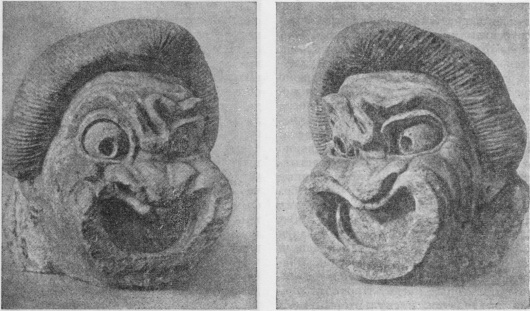

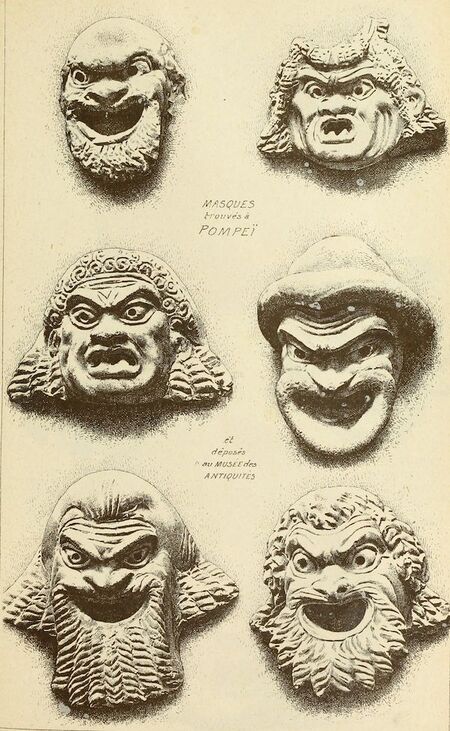

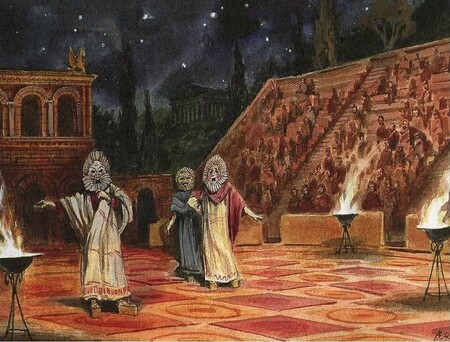

Античные театральные маски разных эпох и жанров Дата и место неизвестны

Античный театр возник не как искусство в современном смысле, а как часть религиозного ритуала, связанного с культом Диониса. Именно из ритуала берёт начало главное свойство древнегреческой маски: она служила не для «роли» в нашем сегодняшнем понимании, а для воплощения божественного архетипа. Надевая маску, актёр переставал быть собой и становился носителем мифа, проводником героя, бога или хорового «мы».

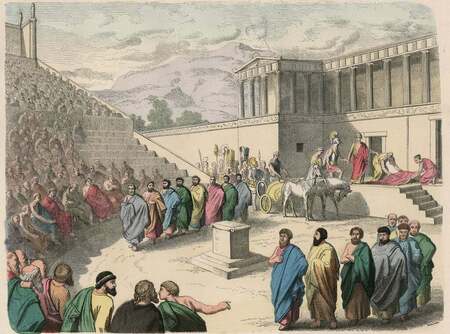

Реконструкция того, как мог выглядеть древне-греческий театр

Ранние маски отличались условностью: застывшее лицо с «архаической улыбкой», обобщённые линии, символические цвета. Позднее, в классическую эпоху, на них появились более тонкие складки, более сложные эмоциональные состояния. Однако маска принципиально не становилась индивидуальной. Её задача заключалась не в передаче уникального характера, а в фиксации состояния героя: гордости, страдания, решимости, ужаса. В трагедии это были цари и правители, героини-жёны и матери, прорицатели, герои-страдальцы и посланники богов — фигуры, через которые проговаривалась судьба, а не личная биография.

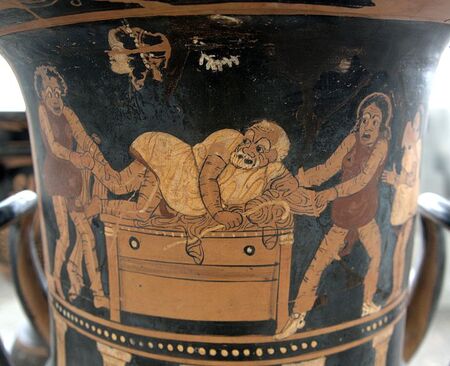

Сцена из флиаки на кратере вазописца Астея из Пестума. Все актеры — в масках. 350-340 гг. до н. э. Мраморный рельеф с изображением драматурга (Менандра), держащего театральную маску

Особый пласт составляли сатировские маски: грубые, комически-гротескные, с животными чертами. Они выражали дионисийскую телесность, хаос, смех — полюс, противоположный трагической сдержанности. В сатировской драме доминировали сатиры и их вожак Силен, воплощающие взрывную, инстинктивную энергию. В комедии же появлялись политические и бытовые типажи: болтуны, старики, жёны, философы, демагоги. Все эти фигуры были узнаваемыми масками-ролями, через которые театр раскрывал миф, порядок мира и человеческие слабости.

Греческая маска не столько «прятала» актёра, сколько превращала его в носителя роли — в другое лицо, другое существо.

Комическая сценка с сатирами. Аттика, 500—490 гг до н. э. Сатир. Изображение на вазе работы вазописца Эпиктета

Римская мозаика, изображающая две театральные маски, датируемая II веком нашей эры

Греческая маска не была ни нейтральной, ни «характерной» в современном смысле. Её нельзя описать простым противопоставлением «скрывает / показывает»: она одновременно скрывает физическое лицо актёра и раскрывает метафизический уровень — архетип, миф, божественное. Маска уничтожает индивидуальное, чтобы высветить сверхличное.

Пол Монаган [6]

Мозаика из Помпей с изображением театрализованного представления. I в. н. э.

Именно эта двойственность заранее обозначила те изменения, которые позже произойдут в театре Древнего Рима. Римляне унаследовали греческую систему масок, но переработали её: вместо сакрально-героического содержания маска стала обозначать социальный типаж, приближённый к повседневности. Так маска постепенно утрачивает ритуальную функцию и превращается из образа судьбы в знак человеческого поведения. Это переход, который определит дальнейшую эволюцию театральной маски вплоть до эпохи Возрождения.

II Маска в Ренессансе: от сакрального к социальному и театральному образу

В XVI веке возникает commedia dell’arte — первый профессиональный европейский театр, основанный на импровизации, типажах и масках. Именно здесь маска приобретает принципиально новое значение: она перестаёт быть ликом божества и становится характером. Если в античности маска была проводником мифа, то в комедии дель арте она превращается в знак человеческого поведения.

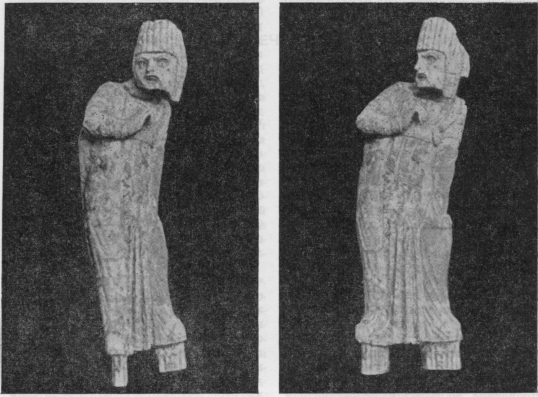

1. Панталоне 2-3. Капитан 4,6. Дотторе 5. Панталоне

Ключевое отличие — форма маски. В античном театре маска полностью закрывала голову и стирала индивидуальность актёра, превращая его в безличный носитель архетипа. В commedia dell’arte появляется лёгкая, частичная маска, закрывающая только верхнюю часть лица — лоб, глаза, нос. Нижняя часть — рот и подбородок — остаётся открытой. Это не техническая деталь, а принципиальный шаг вперед: актёр может свободно говорить, импровизировать, менять тембр и ритм речи, работать мимикой нижней части лица. Маска перестаёт быть ритуальным «ликом» и становится рабочим инструментом актёрской техники, усиливающим характер, а не стирающим личность.

Труппа «Джелози», фламандский художник конца XVI века

Трансформация связана с общим мировоззренческим сдвигом эпохи Ренессанса. Если в античности маска представляла сверхчеловеческое — богов, демонов, героев, то в Возрождении она становится частью культуры, которая ставит в центр самого человека. Ренессанс усиливает интерес к телесности, эмоциям; художники изучают движение, философы возвращаются к идее человека как меры всех вещей. На этом фоне маска теряет сакральную функцию и превращается в социальный и театральный знак.

«Арлекин и Коломбина», Джованни Доменико Ферретти «Панталоне, Арлекин, Капитан», ок. 1680 г. автор неизвестен

Так появляется новый тип театрального архетипа. Каждая маска commedia dell’arte — это не бог и не дух, а социальный типаж, повторяемая модель поведения, узнаваемый характер:

Арлекин — ловкий слуга-трикстер,

Бригелла — хитрый слуга-манипулятор,

Панталоне — скупой старый купец,

Капитано — хвастливый, но трусливый воин,

Доктор — болтливый псевдоучёный,

Здесь важно, что маска = сам персонаж: зритель узнаёт образ по маске ещё до текста.

Демонстрация возможных образов актеров на постановках

Commedia dell’arte строится на импровизации, и это напрямую связано с масками. Вместо полноценной пьесы у актёров был лишь — краткий план сцены. Реплики, повороты сюжета, шутки рождались в моменте, реагируя на зрителя. Каждый актёр годами играл одну и ту же маску, в отличие от Древней Греции, где один актёр мог сменить 2–3 маски-персонажа в одной постановке. Ренессансный актёр буквально «врастал» в свой образ: изучал маску до мельчайших жестов, угла наклона головы, пластики корпуса. Маска задавала жёсткий каркас — тип, темперамент, ритм движения, а внутри него и рождалась свобода импровизации. Открытый рот здесь не случайность, а условие: без живой речи, быстрого темпа и пластической свободы такая система не могла бы существовать.

В Ренессансе маска перестаёт изображать богов и начинает изображать человека, но не индивидуального, а социального — тип, роль, повторяемый поведенческий паттерн.

Именно это радикально отличает ренессансный театр от античного. В греческой трагедии актёр был носителем фиксированного текста и не имел права отклоняться от мифа; его маска полностью скрывала лицо, подчёркивая, что на сцене присутствует не человек, а архетип. В commedia dell’arte «маска» и «персонаж» используются взаимозаменяемо: мотивация, история и даже физика персонажа воплощены в маске».

Сцена комедии дель арте в итальянском пейзаже. Пеэтер ван Бредель (1629-1719). Франсиско де Гойя Бродячие комики (1793)

Архетипы commedia dell’arte не исчезли вместе с эпохой Возрождения — они продолжают жить в современном театре и визуальной культуре. Несмотря на смену художественных стилей, человеческие типы, рождённые в XVI веке, оказались удивительно устойчивыми. Фигуры Арлекина, Пьеро, Коломбины или Пульчинеллы до сих пор узнаваемы по характерной пластике, костюмам и эмоциональному коду. Их образы появляются в европейских театральных труппах, на уличных перформансах, в цирковом театре, в кино и массовой культуре.

III Маска в театре модернизма: от символа к инструменту психологической правды

В театре модернизма XIX–XX века маска перестаёт быть предметом и становится внутренней структурой персонажа. Если античность использовала маску для представления богов, а Ренессанс для социальных типажей, то модернизм переносит маску внутрь человека. Она превращается в символ психологического раскола, отчуждения и расщепления личности. Герой модернистской драмы — это не целостный характер, а конфликт между внешним «я» и внутренним хаосом.

Гордон Крейг: маска простанства

Эдвард Гордон Крейг рассматривал театр как искусство, которое должно избавиться от бытового реализма и актёрского «лица». Он считал, что индивидуальная мимика мешает созданию подлинно художественного образа, и предлагал заменить актёра «сверхмарионеткой» — фигурой, свободной от психологии и личных эмоций. В этой концепции маска и сценическая форма становятся важнее живого выражения лица: актёр превращается не в личность, а в символ.

«Вся природа человека устремлена к свободе; тем самым он в самом себе несёт доказательство того, что как материал для Театра он бесполезен. В современном театре, поскольку в качестве материала используются тела мужчин и женщин, всё, что там представлено, носит случайный характер. Движения тела, выражение лица актёра — всё находится во власти прихотливых ветров его эмоций».

Гордон Крейг [2, стр 56]

Наброски пространств для будущих постановок Гордон Крейг

В своей знаменитой постановке «Гамлета» для МХТ Крейг использовал абстрактные подвижные экраны, свет и геометрические конструкции. Это была сцена, построенная как визуальное пространство, где человеческая индивидуальность растворяется в архитектуре образа. Такой подход создавал эффект маски не как предмета, а как архитектурной структуры, внутри которой актёр существует как элемент композиции.

Маска у Мейерхольда: внешний образ вместо «лица» психологии

Для Мейерхольда маска была не только вещью на лице, но любым приёмом, который изменяет внешний облик актёра. Он писал, что маской может быть грим, причёска, застывшее выражение лица, даже специфическая манера движения — всё, что превращает живого человека в театральный образ.

Сцена из спектакля Государственного театра Мейерхольда «Баня» по пьесе Владимира Маяковского (1930) Сцена из спектакля «Великодушный рогоносец» в постановке В. Мейерхольда (1922)

Костюмы к спектаклю «Маскарад» в постановке Мейерхольда. Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Исследователи подчеркивают, что маска у Мейерхольда «заставляет актёра экстериоризировать средства выражения — использовать тело как главный носитель смысла». Маска становится гротескным гримом, костюмом или специфичной мимикой. Это делает актёра знаком, символом и фигурой.[10, стр 58]

IV Постмодернизм

После Крейга и Мейерхольда маска окончательно выходит за пределы объекта: у одного она становится маской пространства, у другого маской тела и жеста. Во второй половине ХХ века этот процесс радикализируется: в перформансе и постдраматическом театре маска превращается в режим существования художника на сцене.

Если историческая маска — это предмет, надетый на лицо, то в современном театре всё можно увидеть метафорическую маску. Это не физический объект, а способ существования человека в роли: социальной, психической, сценической.

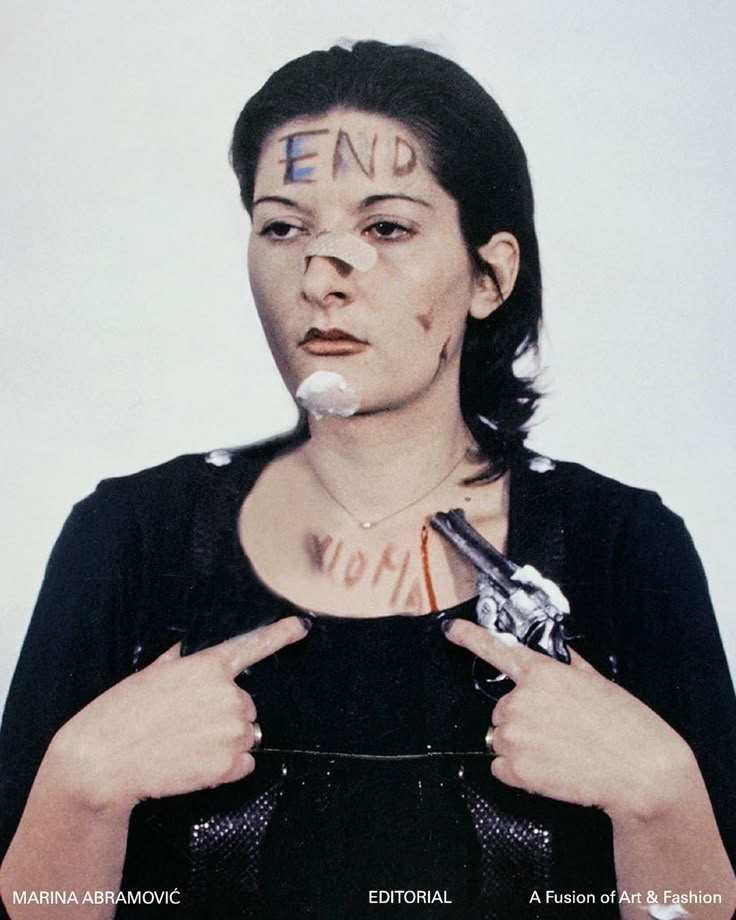

Марина Абрамович: тело как живая маска

В работах Марины Абрамович маска перестаёт быть предметом и становится формой присутствия, в которую художница вводит своё тело. Её перформансы показывают, что маска — это не скрытие лица, а превращение человека в символ. Через маску-состояние Абрамович исследует уязвимость, контроль, присутствие и власть зрителя над художником.

Rhythm 0 (1974)

В этом перформансе Абрамович превращает своё неподвижное тело в полностью открытый объект, доступный для действий публики. Шесть часов она стоит без движения, не говоря ни слова, позволяя зрителям делать с ней всё, что они захотят, используя 72 предмета: от розы до заряженного оружия.

Rhythm 0 (1974) Марина Абрамович

В Rhythm 0 тело Абрамович становится маской пустоты, «неживой оболочкой», которая не отвечает. Её неподвижность и отказ от реакции создают эффект тотального обезличивания, превращая её в поверхность, на которую зрители проецируют собственные желания, страхи и агрессию. Маска здесь — это не форма, а исчезновение субъекта, акт полного подчинения себя взгляду другого. Смысл перформанса раскрывается через эту маску: он показывает, что человек, лишённый лица и права отвечать, становится объектом власти, жестокости и фантазии общества.

Rhythm 0 (1974) Марина Абрамович

В более позднем перформансе The Artist Is Present (2010) маска обрела противоположную природу. Абрамович сидит неподвижно перед лицом зрителя, смотря ему прямо в глаза. Её лицо лишено ярких эмоций — оно становится маской сосредоточенности, маской абсолютного присутствия.

The Artist Is Present (2010) Марина Абрамович

Но это не пустота, как в Rhythm 0; наоборот, это чистая открытость. Неподвижность превращает её лицо в архетипический образ — спокойствия, уязвимости, эмпатии. Зрители, садящиеся напротив, сталкиваются с состоянием, которое художница воплощает.

Марина Абрамович The Artist Is Present (2010)

Пина Бауш: тело как маска поведения

В древнем мире танец почти никогда не существовал «сам по себе»: он был частью ритуала, культом, военным или брачным обрядом. Танец, маска и музыка были связаны: маска задавала образ божества или духа, а тело в танце этот образ «оживляло». То есть танец служил маске — маска определяла, кто танцует (бог, демон, воин, плодородие), а движение было продолжением этого образа.

В современном театре и перформансе происходит обратное: мы убираем физическую маску, но сохраняем танец — и тогда само тело становится маской.

Танец Страсти 2011 г. Пина Бауш

В контексте этого исследования Пина Бауш важна как фигура, у которой маска окончательно перестаёт быть предметом и становится паттерном поведения. В её танцтеатре тело не прячется за традиционной маской, наоборот, через навязчивые повторы поз и жестов, ситуаций или взаимодействий актеров формируется маска эмоций и отношений: страха, зависимости, желания, насилия, отчаяния. Тело танцовщика превращается в метафорическую маску, в узнаваемый сценарий, через который зритель считывает не индивидуальный характер, а более общий, почти архетипический опыт.

Орфей и Эвридика — Пина Бауш (2012)

Спектакли Бауш — это «парады человеческого поведения, комплексов и ритуалов», где повторяющиеся движения и жесты сами становятся историей, а не иллюстрацией к заранее заданному образу.[7, стр 25] Маска у Бауш — это видимая форма внутренней правды, то, что человек делает, пытаясь справиться с чувствами и ожиданиями. В отличие от античности или Ренессанса, где маска обозначала бога или архетип, в танцтеатре Бауш маска — это психология, выводимая наружу через движение.

Ромео Кастеллуччи: маска толпы и обезличенного тела

В спектаклях Ромео Кастеллуччи маска окончательно перестаёт быть предметом на лице и становится принципом организации толпы. Его массовые сцены — дети, старики, мужчины в одинаковых костюмах, фигуры с закрытыми лицами — работают как одна огромная маска, натянутая на множество тел. Здесь маска — это не отдельный объект, а коллективный образ, который стирает различия между людьми и превращает их в единый безличный организм.

Ромео Кастеллучи «Ад» 2008 г.

У Кастеллуччи маска возникает в самом стирании индивидуальности: одинаковая одежда, одинаковый свет, общий ритм движения и походка делают людей не персонажами, а «человеческой массой» — архетипом толпы, носителем угрожающего, животного или ритуального начала. Так он радикализирует античную идею маски: если греческая маска превращала одного актёра в геройский образ, то у Кастеллуччи обезличивание превращает многих в безличный символ, в тело истории или судьбы. Маска становится не лицом и не внутренним состоянием одного актёра, а коллективной формой существования на сцене, где человек растворяется в образе, заведомо большем, чем он сам.

Ромео Кастеллуччи — «Моисей и Арон» 2015 г.

В постмодернизме маска проходит последнюю радикальную трансформацию: от предмета на лице она становится способом мыслить театр и тело. От античного лика божества, через социальный тип commedia dell’arte и модернистскую маску пространства и жеста, мы приходим к маске как состоянию, структуре поведения и форме коллективного существования на сцене. В этом смысле современный театр не отменяет маску, а, наоборот, раскрывает её скрытый потенциал: маска больше не то, что надевают, а то, как живут и показывают себя в искусстве.

V Вывод

Проследив эволюцию маски в западном театре: от античных дионисийских ритуалов до постдраматических практик конца XX–XXI века, можно увидеть, что меняется не только форма маски, но и само представление о человеке, теле и театре. В древнегреческом театре маска была ритуальным ликом, который одновременно скрывал физическое и раскрывал метафизическое: надев её, актёр становился голосом божества. В Ренессансе и commedia dell’arte маска окончательно примеряет на себе социальные роли, у каждой из которых есть своя модель поведения. Появляется новая фигура — актёр, который не растворяется в маске, а, наоборот, использует её как инструмент игры и импровизации. В модернистском театре (Крейг, Мейерхольд, экспрессионизм, Брехт) маска выходит за пределы предмета: она становится принципом оформления пространства, стилизации тела, приёмом отчуждения. Теперь важными становятся силуэт, жест, конструкция сцены. Маска превращается в символ, через который театр не столько изображает мир, сколько анализирует его. В постмодернизме и постдраматическом театре маска радикализируется до состояния: у Марины Абрамович она становится фигурой присутствия и уязвимости, у Пины Бауш — повтором, жестом, поведенческим шаблоном, у Ромео Кастеллуччи — коллективной оболочкой толпы и голого тела, где индивидуальность стирается. Маска уже не то, что надевают на лицо, а способ существовать на сцене: режим тела, структура поведения, форма отношений между актёром и зрителем. Таким образом, эволюция маски в западном театре показывает движение от сакрального архетипа к социальному типу, от материального объекта к телесному и пространственному состояниям. При этом маска ни разу не «исчезает» в буквальном смысле, она каждый раз заново изобретает себя в соответствии с тем, как эпоха мыслит человека, его роль в обществе, конечно в каком формате существует театр. В этом смысле маска оказывается не только визуальным мотивом, но и тем, через что можно читать историю западного театра и его представлений о лице, теле и личности.

Edward Gordon Craig and the periodical as performance: sources, background and editorial strategies in The Mask

Craig E. G. On the Art of the Theatre. London: Heinemann, 1911. P. 56.

https://vkvideo.ru/video-50334704_456243252 (Ромео Кастеллучи, «Ад»)

https://vkvideo.ru/video-50334704_456242865 (Ромео Кастеллуччи — «Моисей и Арон»)

https://vkvideo.ru/video-50334704_456243048 (Пина Бауш, «Танец Страсти»