Концептуализация крупных планов в европейском кинематографе 1910–1920 годов

Концепция

Кинематограф 1910-1920-х годов активно искал свой уникальный язык, и ключевую роль в этом процессе сыграло осмысление крупного плана. Возникнув как прагматичный прием для ясности повествования, например, чтобы показать зрителю деталь, документ, к концу 1920 годов он был в полной мере концептуализирован и стал обладать несколькими важнейшими функциями. В 1910–1920 годы крупный план стал важнейшим объектом изучения для французского кино, немецкого экспрессионизма, использовавшего его для передачи психологических и эмоциональных состояний. Данное исследование прослеживает развитие крупного плана в европейском кино этого периода. В данном исследовании крупный план рассматривается как тип кадра и способ кадрирования, сыгравший решающую роль в становлении киноязыка.

Потребность в осмыслении и активном поиске специфического кинематографического языка, такого как крупный план, была вызвана несколькими причинами. Во-первых, к началу 1910-х годов кинематограф исчерпал себя как исключительно аттракционный, документальный медиум. Требовались более сложные сюжеты и смыслы, для передачи которых обращение к уже сформировавшимся искусствам было не вполне исчерпывающим.

Режиссеры и деятели кино стремились утвердить кинематограф как полноценное искусство, по этой причине им требовалось найти то, что невозможно в литературе, театре или живописи.

Крупный план, с его способностью беспрецедентно приближать зрителя к объекту, проникать в микромимику и изолировать деталь, наделяя ее новым смыслом, и стал одним из многочисленных ответов на этот вызов. Он позволял не просто рассказывать историю, но и раскрывать внутренний мир персонажа, создавая интенсивное эмоциональное переживание, невозможное на театральных подмостках, где перемещение актера ограничивается сценой. Таким образом, осмысление крупного плана было не просто экспериментом, а стратегией на пути к признанию и утверждению кинематографа как самобытного искусства, попыткой обрести свой уникальный голос и доказать право на место в пантеоне искусств.

Моя гипотеза заключается в том, что развитие и концептуализация крупного плана в европейском кинематографе протекали постепенно, но не линейно. Возникнув с целью решить проблемы повествования и удержания зрительского внимания, такой способ кадрирования трансформировался в сильнейший философско-поэтический, психологический инструменты и в фундаментальную единицу монтажа. К концу рассматриваемого мной периода, крупный план концептуализировался и стал обладать несколькими функциями: нарративной, психологической, философской и монтажной.

Актуальность исследования обусловлена тем, что история концептуализации крупного плана важна для понимания развития всего киноязыка. Изучение того, как кинематограф открывал и осмыслял свою уникальную способность, не просто показывать, но и проникать «вглубь» кадра, позволяет проследить формирование визуального мышления, определившего развитие искусства XX и XXI веков. Анализ резонирует с современной визуальной культурой, где крупный план остается одним из доминирующих инструментов. В драме и хорроре, в социальных сетях, этот способ кадрирования является важнейшей составляющей. Изучение процесса концептуализации крупного кадра позволяет критически осмыслить как и почему одно лишь приближение к лицу или предмету продолжает сохранять такую мощную силу эмоционального и смыслового воздействия на зрителя сегодня.

Сюжетная и информационная функции крупного плана

Первоначально в европейском кино крупный план использовался как практичный акцентирующий кадр, а в частности, как кадр-деталь, обеспечивавший ясность повествования. Нельзя сказать, что при этом режиссеры не обращались к такому способу кадрирования и в других целых, например, для усиления драматического эффекта, но в первой половине 1910 годов создатели кино еще не в полной мере осмыслили весь потенциал этого приёма. Чаще их подход был более функциональным.

«Вампиры» (реж. Луи Фейад, 1915)

Крупный кадр использовался в целях текстозамещения, например, для того, чтобы зритель прочитал важный документ, имя, записку, адрес вместе с героем, избегая отвлечения на титры. Таким образом зритель погружался в события фильма, уподобляясь герою, в свою очередь это способствовало завлечению в сюжет и удержанию внимания.

«Вампиры» (реж. Луи Фейад, 1915)

В кинокартине «Вампиры» крупный план часто встречается в кадрах с записками, письмами, текстом, внутри фильмов. Зритель становится соучастником в деле о таинственных нарушителях, погружается в раскрытие планов банды и детективный процесс благодаря возможности прочитать важную информацию вместе с героем. Такой приём часто применялся в детективных сериалах и фильмах того времени, особенно в работах Луи Фейада.

«Вампиры» (реж. Луи Фейад, 1915)

«Вампиры» (реж. Луи Фейад, 1915)

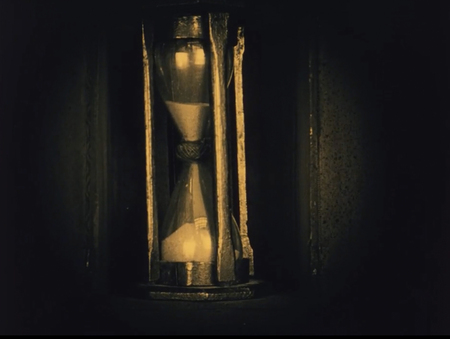

Крупный план способствовал идентификации героев, а также он привлекал внимание к важной для нарратива детали. Такой способ кадрирования позволял зрителю фокусировать внимание на сюжетообразующей детали или важном для нарратива объекте, в том числе таким образом режиссер управлял линией повествования. Более того, определенный элемент помогал в идентификации персонажа, что давало возможность зрителю отличать и выделять героя, а создателю фильма — конструировать запоминающийся образ. Тем не менее, на одном из приведенных отрывков крупный план способствует как выстраиваю нарратива, за счёт привлечения зрительского внимания к важному элементу, часам, намекающему на то, что времени осталось немного и скоро начнется активное действие, так и созданию напряжённой атмосферы.

«Вампиры» (реж. Луи Фейад, 1915)

Такой способ кадрирования также применялся из монтажной необходимости. Например, в сценах, в которых присутствует хаос, толпа или обилие элементов, такой тип съемки позволял вычленить главного героя. Благодаря крупным планам зритель считывал нужное для повествования действие или реакцию.

Таким образом, на начальном этапе крупный кадр утвердился как нарративный и во многом функциональный инструмент. Его использование было подчинено прагматичным задачам: обеспечить сюжетную ясность, идентифицировать ключевую деталь или персонажа, донести информацию, которую невозможно было эффективно передать общим планом или с помощью титров. Еще не осмысленный как философский феномен, крупный план уже доказал свою незаменимость, заложив технический и драматургический фундамент для своей будущей концептуальной трансформации. Безусловно, киноискусство не развивалось и не развивается линейно, говоря о функциональности крупного кадра, нужно заметить, что такой подход к его использованию крайне часто встречается как в 1910–1920 годы, так и в современном кинематографе, а дальнейшая трансформация будет рождать новые подходы и отношения к крупному плану, но не будет при этом перечеркивать ранее созданные.

Психологическая функция крупного плана

Со временем режиссеры создали иной подход к использованию крупных планов. Такой тип кадрирования стал автономной единицей, имеющей большое психологическое значение. Режиссеры пришли к пониманию потенциала, которым обладает крупный план в аспекте психологического воздействия на зрителя.

«Кабинет доктора Калигари» (реж. Роберт Вине, 1920)

Они обратили особое внимание на потенциал мимики, выражения лиц актеров. Силы были направлены на создание особой интимной связи между зрителем и героем, крупный план стал проводников для построения таких отношений. Создатели кинокартин хотели передать весь спектр эмоций персонажа через его глаза, губы, лицо крупным планом. Согласно взглядам теоретика кино Белы Балаша, крупный план является кадром, открывающим внутренний мир. К такому подходу к кадрированию обращались многие режиссеры.

«Кабинет доктора Калигари» (реж. Роберт Вине, 1920)

«Кабинет доктора Калигари» (реж. Роберт Вине, 1920)

В немецком экспрессионизме режиссеры прибегают к крупному плану чтобы передать ощущение ужаса, страха, яркие человеческие эмоции. В фильме «Кабинет доктора Калигари» крупный план часто применяется во фрагментах с лицами, он раскрывает их переживания и эмоции: смятение Франца, отрешенность Джейн, показывает неприятную и зловещую душу самого доктора, его подозрение и напряжение.

«Последний человек» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924)

«Последний человек» также демонстрирует передачу психологического и эмоционального состояния. Лицо главного героя приближено к зрителю для передачи его состояния, унижения, отчаянья, шока.

«Метрополис» (реж. Фриц Ланг, 1927)

Один из наиболее известных кино экспрессионистов, Фриц Ланг, использует крупный план для усиления эмоционального и психологического напряжения. Его работа «Метрополис» отражает его подход. В сцене, когда Фредер видит, как машина пожирает рабочих, его лицо изображено крупным планом, оно искажено ужасом.

«Метрополис» (реж. Фриц Ланг, 1927)

Крупные планы лиц Марии и Лже-Марии позволяют передать разницу между героинями. Искренняя, одухотворенная натура настоящей Марии противопоставляется хищному выражению робота.

«Страсти Жанны Д’Арк» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1928)

Одним из самых важных фильмов как в контексте европейского кинематографа, так и в контексте изучения крупного плана, является работа Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д’Арк». Можно сказать, что в этом фильме крупный план не просто показывает лица, а раскрывает души, описывает личности. Психологически вовлекая зрителя, крупный план даёт возможность режиссеру управлять фокусом внимания с новом силой и создавать напряженные отношения между героями без активной динамики действий.

«Страсти Жанны Д’Арк» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1928)

«Страсти Жанны Д’Арк» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1928)

Дрейер писал о фильме: «Я хотел сделать интерпретацию гимна триумфа духа над жизнью. Это должно вытекать из неслучайно подобранных странных крупных планов. Все эти кадры отражают характер героини и дух того времени».

«Страсти Жанны Д’Арк» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1928)

«Страсти Жанны Д’Арк» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1928)

Крупный план лица главной героини длится непривычно долго. Монтаж строится на крупных планах и психологической заряженности кадров. Лицо Жанны, искажённое осознанием скорой смерти, безысходностью, лицо святой кажется невероятно содержательным и говорящим благодаря такому подходу, оно передаёт зрителю гораздо больше, чем могли бы передать слова или действия.

«Страсти Жанны Д’Арк» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1928)

Её взаимодействия с судьями строится также на крупных планах, герои часто смотрят на неё сверху вниз, в сочетание с их мимикой создаётся ощущение угнетения главной героини, её слабости перед ними. Лица и мимика контролируют зрительское отношение к происходящему в фильме.

Говоря о фильме, режиссер утверждал: «Ничто в этом фильме не имело значения, кроме внутреннего конфликта, чье драматическое развитие отражалось только выражением лиц, которое можно воспроизвести лишь на крупных планах».

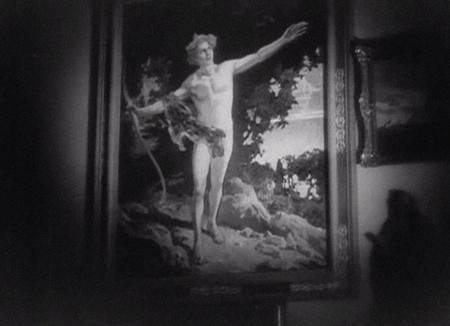

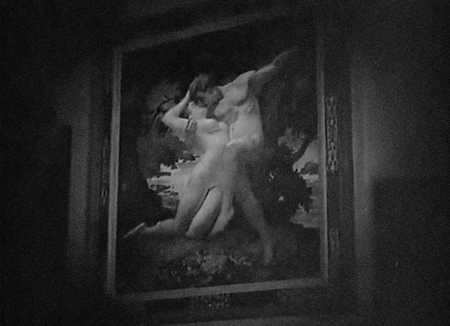

«Михаэль» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1924)

«Михаэль» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1924)

Не менее важный фильм Дрейера «Михаэль» также воплощает такой же концептуализированный подход к крупному плану. Режиссёр стремиться рассказать историю не только через действия, но через выражения лиц героев.

Таким образом, произошло крупное изменение в подходе к использованию крупных планов. Режиссеры увидели в них не только нарративный инструмент, но и психологический.

Монтажная и философские функции. Процесс дематериализации через монтаж или вычленение объекта.

Крупный план имеет не только нарративную и психологическую функции, но и философскую и монтажную. К концу 1920 годов крупный план или изолирующий кадр трансформировал материальный объект в абстракцию, идею автора или философское высказывание. Крупный план позволил создать символы и знаки, которые реализовались через монтажную конструкцию или самостоятельно, благодаря силе самого кадра, достигнутую за счет изоляции и длительности.

Объекты дематериализуется, превращаясь в мысль, идею, высказывание.

«Кабинет доктора Калигари» (реж. Роберт Вине, 1920)

В немецком экспрессионизме философская часть ни чуть не менее важна чем психологическая. Ощущение скорой трагедии, предчувствие предшествующих исторических событий, разочарование в техническом прогрессе создают необходимость в полемике, в которую вступают немецкие режиссеры того времени. Создатели «Кабинета доктора Калигари» хотели не просто передать психологический слом героев, через них они хотели выразить ужас поколения, которое должно застать грядущие события. Сцена с Чезаре, чьё лицо изображает ужас и растерянность, резонирует с народным самоощущением. Именно изолировав и приблизив объект, режиссер подарил ему новый смысл.

«Метрополис» (реж. Фриц Ланг, 1927)

Таким же приёмом пользуется Ланг при создании «Метрополиса». Изолированное лицо робота, похожего на человеческое лицо, вселяет страх в зрителя. На философском уровне режиссёр говорит о потере души, делая акцент на важности некоторых качеств, таких как сострадание, в то же время выражая критическое отношение к слишком быстрому технологическому развитию, с которым, по его мнению, человечество не готово и не может справиться.

«Метрополис» (реж. Фриц Ланг, 1927)

Ланг прибегает к вещественным символам, выражающим абстрактные понятия. Часы и мотив времени символизируют абсолютный контроль, расписание, которому подчиняется общество. Словно стрелки, рабочие обязаны исправно и безошибочно выполнять свои обязанности.

«Страсти Жанны Д’Арк» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1928)

Философские идеи могут раскрываться посредством монтажа. В этом контексте нельзя не упомянуть об эффекте Кулешова. Теоретик создал определённые правила монтажа, оттолкнувшись от особенностей зрительского восприятия. Согласно его теории, монтаж и близ стоящие кадры принципиально важны для нарратива и сюжета, передачи эмоций или идей. Режиссер может управлять зрительскими эмоциями через последовательность кадров. Таким образом выстраивает последовательность Дрейер: чтобы передать ужас, который Жанна испытывает перед смертью, режиссер ставит кадры с черепом и с главной героиней рядом, используя при этом крупный план. Такой тип кадрирования в данном случае усиливает эффект, акцентируя внимание на необходимых вещах. Без применения крупного плана зритель бы не смог понять, какие объекты нужно сопоставить.

«Страсти Жанны Д’Арк» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1928)

Одним из самых запоминающихся уподоблений через монтаж является сцена перед казнью. То, как ребенок держится за материнскую грудь кажется похожим на то, как Жанна держится за крест. Зритель понимает, что вера для главной героини что-то очень личное, сама Жанна отождествляется ребенку Бога. Скоро она будет окружена заботой, будто дитя, защищённое любовью, находящееся в безопастности. Такие философские смыслы рождаются благодаря сочетанию подходящего и осмысленного монтажа и крупного плана, изолирующего объект.

«Страсти Жанны Д’Арк» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1928)

«Страсти Жанны Д’Арк» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1928)

Одним из главных символов в фильме является самодельная корона. Кадры, где Жанна держит стрелу с короной на голове, несомненно отожествляют её со святой. Сцена, где корону выбрасывают, а к Жанне приходит понимание её поступка, производит особое впечатление. За счёт монтажа и философских символов зритель понимает, что решение Жанны принять смерть связано именно с этим моментом, когда героиня поняла, что не отречётся от Бога даже перед страхом быть сожжённой.

«Михаэль» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1924)

Дрейер часто обращался к символам и деталям, чтобы раскрыть философские идеи и мотивы или рассказать о чувствах героев. Для этих целей также применялся крупный план, благодаря чему объектам придавалось особое значение.

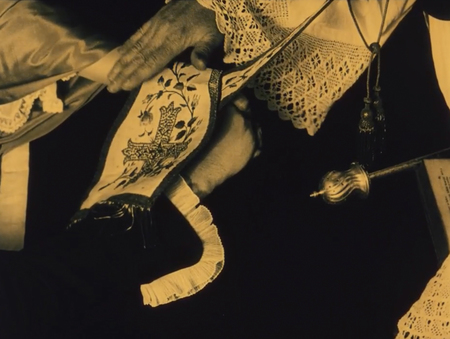

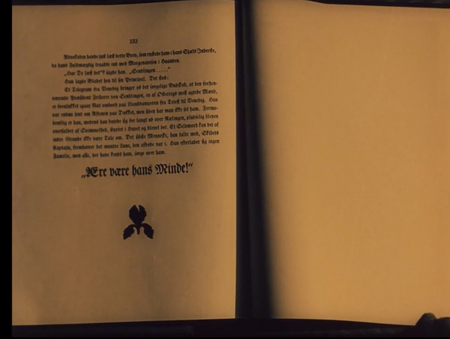

«Председатель суда» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1919)

«Председатель суда» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1919)

Заключение

Анализ европейского кино 1910–1920-х годов показывает, что процесс концептуализации крупного плана протекал не линейно. Режиссёры по-разному осмысляли этот тип кадрирования и все они способствовали формированию многофункционального инструмента. Разные подходы к его использованию возникали и сосуществовали, обогащая язык кинематографа. В начальный период крупный план выполнял сюжетно-информационную функцию, обеспечивая нарративную ясность. К середине 1920-х годов теоретики и режиссеры раскрыли его психологическую функцию, начав использовать крупный план для передачи внутренних состояний персонажей. К концу десятилетия утвердилась философская функции — крупный план стал работать как элемент монтажной структуры и самостоятельный носитель символических значений. Эти функции составили комплекс выразительных возможностей, которые продолжают использоваться в современном кинематографе. Изучение данного периода демонстрирует, как крупный план превратился в ключевой компонент киноязыка, сохраняющий свою актуальность в самых разных направлениях кинематографа до сих пор.

Источники

Андронова А. Карл Теодор Дрейер. Великий датчанин. — СПб. 2014. — С. 169.

Дрейер, К. Т. О кино. Статьи и интервью [Текст] / К. Т. Дрейер. — Москва, : Новое издательство, 2016.

Балаш, Б. Видимый человек / Б. Балаш. — Москва; Ленинград, : Кинопечать, 1925. — 56 c.

Кулешов, Л. В. Искусство кино (Мой опыт) / Л. В. Кулешов. — Москва, : Теа-кино-печать, 1929. — 140 c.

Эпштейн, Ж. Здравствуй, кино / Ж. Эпштейн. — Санкт-Петербург, : Издательство Европейского университета, 2016.

«Вампиры» (реж. Луи Фейад, 1915)

«Кабинет доктора Калигари» (реж. Роберт Вине, 1920)

«Метрополис» (реж. Фриц Ланг, 1927)

«Последний человек» (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924)

«Михаэль» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1924)

«Страсти Жанны Д’Арк» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1928)

«Председатель суда» (реж. Карл Теодор Дрейер, 1919)