Концепция «светлого будущего» в советском плакате 1920-х и 1960-х годов

Рубрикатор

- Введение - Рождение мечты: Авангардная утопия 1920-х годов - Развитие мечты: Освоенное будущее в период оттепели - Заключение - Источники

Плакат «Грамотный — обучи неграмотного!», Терпсихоров Н., 1930

Введение

В советской культуре идея «светлого будущего» была очень важна. Этот образ идеального коммунистического общества стал частью официального искусства и отражал стремления страны. Ретроспективные выставки показывают, что «мечта о лучшем будущем» была основой советского искусства на протяжении многих лет. Действительно, художники разных поколений в своих работах обращались к утопии как к идеальному обществу. Важно проанализировать эту тему, чтобы понять, как коммунистическая идеология влияла на искусство и визуальные образы того времени.

Плакат «Октябрьская революция — мост к светлому будущему», неизвестный художник, 1920.

Изображения выбирались по нескольким критериям, чтобы материал был показательным и понятным. Для равномерного представления разных периодов были отобраны работы 1920-х годов (авангард) и 1960-х годов (соцреализм). Особое внимание уделялось выразительности и ясности темы: предпочтение отдавалось простым композициям и ярким цветам, подчёркивающим идею прогресса. В материалах представлены плакаты, агитационная графика. Плакат считался «народным искусством», которое должно было выражать стремления народа, поэтому в выбор вошли известные агитплакаты и обложки журналов, популярные в годы НЭПа и «космической эры». Критерием также было разнообразие тем: строительство, коллективизация (1920-е), космос, наука, мирный труд (1960-е). Такой набор изображений даёт представление о том, как идея «светлого будущего» воплощалась в разные периоды.

Плакат «Советской науке — слава!», Валиков В., 1961

Работа разделена на периоды и темы. Первый блок — 1920–1930-е годы (авангардная пропаганда и индустриальные утопии), второй — 1960-е годы (пропаганда космоса, прогресса и общественных идеалов «оттепели»). Такой подход соответствует разделению истории искусства по «эпохам», основанным на идее «утопии» — светлого будущего, к которому стремилось советское общество. В каждом блоке анализ строится по темам (промышленность, наука, коллектив), что позволяет сравнить подходы двух эпох и выявить общую идеологию.

Плакат «Лучший ответ на замыслы империалистов — усиление индустриализации и кооперирование». Неизвестный художник, 1929.

Исследование основано на известных работах об искусстве СССР. Используются идеи Бориса Гройса о «тотальном искусстве» и его утопическом потенциале. Например, искусствовед Г. Ревзин говорит, что конструктивисты 1920-х рассматривали архитектуру и художественную форму как «производство утопии» — проектирование нового общества. И. Голомшток отмечает, что и авангард, и сталинский ампир — это разные варианты одного художественного проекта. Для понимания образов 1960-х используется концепция «постреализма» Н. Лейдермана, которая говорит о сочетании реализма с мифологией. Дополнительные источники — исследования по советской идеологии (например, об идее «светлого будущего») и визуальному языку соцреализма. Тексты определяют аналитическую рамку и термины (утопия, прогресс, герой труда), которые помогают интерпретировать выбранные образы.

Иллюстрация из журнала «Техника — молодёжи», автор неизвестен, 1960 г

Главный вопрос: Как менялся образ «светлого будущего» в советском искусстве 1920-х и 1960-х годов? Несмотря на общую идеологию, эти эпохи по-разному представляли будущее. В 1920-х годах преобладали индустриальные и коллективистские утопии (заводы, «новый человек», покорение природы), а в 1960-х — «космические» и научно-технические образы (ракеты, спутники, современный быт). Предполагаю, что разница в визуальной форме (композиция, символы, цвета) отражает изменения в обществе, но идея «светлого будущего» остаётся важной частью советской культуры, вдохновляющей художников.

Плакат «Юные ленинцы — дети Ильича. К 7-й годовщине Октябрьской революции», Изенберг В. К, 1924

В советском визуальном искусстве 1920-х и 1960-х годов концепция светлого будущего служила мощным инструментом идеологического воздействия. Советское искусство, с момента своего зарождения, позиционировалось как искусство, ориентированное на будущее, отображающее утопическое общество труда и равенства.

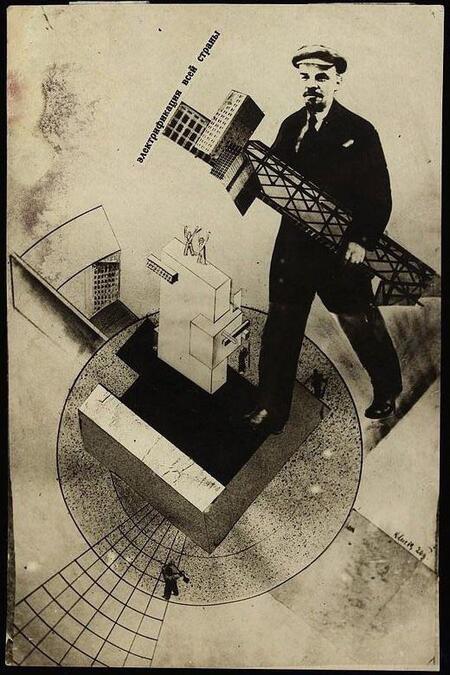

1920-е: будущее как революционная мечта

В 1920-е и 1930-е годы, в период послереволюционного культурного подъёма, коммунистическая доктрина провозглашала постепенный вход в светлое будущее, который должен был быть достигнут через трансформацию мира в фабрику и посредством широкой электрификации. Борис Гройс отмечал, что коммунисты стремились к достижению светлого будущего путём улучшения материальных условий жизни людей, преобразуя мир в подобие фабрики. Эта установка оказала заметное влияние на формы советской графики, где плакаты, иллюстрации и обложки журналов настойчиво пропагандировали образ будущего как мира, где преобладает созидательный труд, передовые технологии и свобода от устаревших религиозных догм и обычаев.

Плакат «Пролетарии всех стран, соединяйтесь…» Худяков Л. В., Фридман И. М., 1920

В эпоху 1920-х годов, время революционных экспериментов и авангарда, светлое будущее занимало центральное место в художественных программах авангардистов, которые видели в нем реализацию идеалов строителей коммунизма. В отличие от социалистического реализма сталинской эпохи, ранние плакаты часто опирались на символику религиозного и крестьянского фольклора, переосмысливая её в соответствии с новой идеологией. Так, Дж. Браунинг анализирует плакат 1920 года «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», созданный Худяковым и Фридманом, где воин и крестьянин, восседающие на крылатом коне, заменяют Архангела Михаила в апокалиптической битве. Это символизирует революционную войну, представленную как священная миссия, выражая утопическое стремление к победе мирового пролетариата и установлению коммунизма.

Плакат «На борьбу с самогоном!», художник не установлен, 1920-е

Плакаты 1920-х годов тематически объединены акцентом на преобразовании старого мира. Например, агитационный плакат «На борьбу с самогоном!» демонстрирует негативные последствия самогона, представляя бутылку, череп и лозунг: «Самогонщина разоряет хозяйство, разрушает здоровье человека, погубит его потомство и ведет к преступлениям». В данном случае будущее изображено косвенно — как избавление от вредных привычек, что, как утверждается, обеспечит светлое будущее для грядущих поколений. Стиль изображения прост и нагляден, шрифты крупные, напоминая народный лубок, ориентированный на широкую неграмотную аудиторию.

Плакат «Клином красным бей белых», Лисицкий Э., 1919

Конструктивистский плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» визуализирует разгром белых в Гражданской войне с помощью красной геометрической фигуры. Прямая композиция и динамика образа символизируют революционное движение вперед. Главный посыл заключается в победе масс и начале новой жизни, направленной в светлое будущее постреволюционного мира.

Агитационный плакат «Крестьянка! Будь готова уйти от старой жизни к новой», неизвестный художник, 1923

Агитационный плакат 1923 года «Крестьянка! Будь готова уйти от старой жизни к новой» изображает крестьянку в окружении текста, включающего антирелигиозную притчу и лозунг «Исполняй заветы Ильича… Чтобы дети дома не чахли… стройте детские школы, ясли!». Плакат обращается к крестьянству, подчеркивая, что новая жизнь предполагает революционные преобразования, включая ликвидацию безграмотности и развитие дошкольного воспитания, тогда как старая жизнь ассоциируется с религией и невежеством. Плакат отражает политику ликвидации безграмотности, изображая неграмотную девушку в начале пути, что символизирует цели этой кампании. Изображение стилизовано под народную графику, но текстовая часть типична для агитпропа, а упоминание Ильича (Ленина) подчеркивает связь с партийными целями.

Плакат «Женщина! Учись грамоте!», Кругликова Е.С., 1923

Плакат «Женщина! Учись грамоте!», выполненный в двух цветах и стилизованный под старый печатный лубок, изображает мать и ребенка. Ребенок призывает мать: «Маманя, была-бы ты грамотной, помогла-бы мне!». Браунинг отмечает, что этот образ направлен на осуждение невежества со стороны соратников и общества. Неграмотная женщина изображена в тени дома с деревянной избой, что является метафорой прежней жизни. Этот плакат иллюстрирует идею 1920-х годов о том, что грамотность является ступенью на пути к свободному коммунистическому обществу.

Выводы 1920-х годов

Плакат «Грамота — путь к коммунизму», неизвестный художник, 1920

Важно отметить связь визуального ряда с идеологией. Многие плакаты 1920-х годов используют элементы народного искусства или религиозные образы, переосмысливая их в контексте пролетарского торжества. Таким образом, светлое будущее конструировалось как новый церковный миф, где революция представлялась как избавление от зла (религии, царизма, капитализма) и обещала коммунистический рай на земле. Борис Гройс подчеркивал, что авангардисты рассматривали и фабрику, и церковь как идеалы совершенства, способные вдохновлять массы, и могли идентифицировать их роли. Однако при советской власти церковь была отвергнута, а индустриализация приобрела черты религии будущего.

1960-е: будущее как наука и техника в гармонии

В 1960-е годы тема будущего получила новое звучание. Космическое пространство и научные достижения стали главными символами прогресса. Николай Лейдерман отмечал, что XX век открыл человечеству бескрайние перспективы, включая проникновение в тайны атома и биологической клетки, выход в космос и создание глобальной информационной сети. Эти широкие горизонты нашли отражение в плакатах космической эры, где ракеты, спутники и радостные космонавты служили символами светлого будущего.

Плакат «Сказка стала былью», Старис Б., 1961

К 1960-м годам концепция светлого будущего стала более технологичной. Период оттепели после смерти Сталина породил надежду на прогресс без репрессий, однако главными героями идеологии остались ракеты, атом и человек новой формации. Визуальный язык претерпел изменения: вместо крестьян и фабрик появились космонавты, научное оборудование, витиеватые шрифты и горизонтальные перспективы. Лейдерман отмечал, что освоение космоса и развитие информационных сетей стало символом эпохи обещанных расцветов.

Плакат «Слава первому космонавту Ю. А. Гагарину!», Викторов В., 1961

На плакате изображен Гагарин в шлеме, смотрящий влево, а справа — ракета, направленная вверх. Преобладают синие и зеленые холодные тона. Надпись крупными буквами слева гласит: «Слава первому космонавту!», что выражает национальную гордость. Композиция сбалансирована: портрет героя и ракета, стремящаяся ввысь, показывают единство человека и техники в исследовании космоса. Лицо героя, смотрящего в сторону, и устремлённая вверх ракета олицетворяют собой союз человеческого гения и технологического прогресса, который сделал возможным покорение космоса. Плакат, таким образом, не только прославляет подвиг Гагарина, но и утверждает веру в безграничные возможности науки и техники.

Плакат «Первыми к дальним мирам!», Урбетис К., 1966

В плакатах 1960-х годов появилась тема мира без войн, которая часто выражалась через образы дружбы народов и космического братства. Сохранились элементы героической композиции (солдаты, рабочие), но к ним добавились дети, студенты, ученые и космонавты. Например, плакат, посвященный освоению космоса «Первыми к дальним мирам!», где ярко красный силуэт советского человека как бы тянется ввысь. Подобные образы подчеркивали, что мечта о космосе стала реальностью.

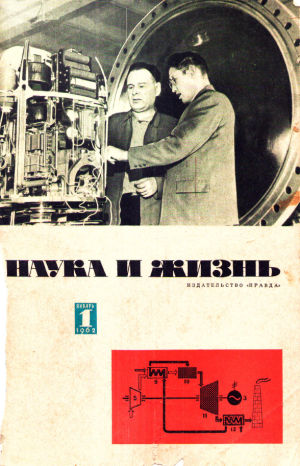

Обложка журнала «Техника — молодежи», 1961 Обложка журнала «Наука и жизнь», 1962

Также были популярны мотивы мирного атома и прогресса техники — изображения атомных электростанций, компьютеров и автомобилей. Часто встречался обобщенный образ человека будущего — молодой физик или химик, работающий в лаборатории, или семья в благоустроенном доме. Примером служат обложки журналов «Техника — молодежи» и «Наука и жизнь», на которых изображены инженеры с моделями двигателей и ракет в руках, позиционируя будущее как результат коллективного труда.

Плакат «Пусть будет атом рабочим, а не солдатом!», Владимиров К. В., 1967

На плакате изображён энергетик в спецодежде, в руках у него стилизованный символ атома. На заднем фоне — изображение ядерной реакции. Цветовая гамма включает тёплые оттенки красного и оранжевого, контрастирующие с фиолетовым и бежевым. Плакат призывает к применению атомной энергии в мирных целях, акцентируя внимание на прогрессе, которого достиг Советский Союз. Основной упор сделан на образ энергетика и стилизованное изображение энергии.

Выводы 1960-х годов

Плакат «ХХІІ съезд КПСС — съезд строителей коммунизма», Панченко Т. В. (составитель); Кокарев Н. И. (художник), 1962

В социокультурном плане, если в 1920-е годы светлое будущее было социалистической утопией, то в 1960-е оно трансформировалось в модернистский оптимизм, связанный с космосом, полетами и технологическим прогрессом. Борис Гройс указывал на преемственность этих движений, отмечая, что XX век породил новый тип культуры, рожденный глубоким разочарованием, но не отказавшийся от стремления к гармонии. Визуально это проявилось в сочетании реализма с элементами модерна, плавными линиями, сглаженными перспективами и светлыми тонами. Упрощенная иконография стала более приветливой, ориентированной на всесоюзную аудиторию, и внушала, что будущее уже близко.

Заключение

Концепция светлого будущего в советском визуальном искусстве претерпевала изменения, но основная идея оставалась неизменной: будущее — это цель всех общественных усилий. В 1920-е годы оно представлялось коммунистической утопией, отвергающей наследие старого мира, с использованием авангардных форм, народных мотивов и символизма победы. В 1960-е годы будущее стало ассоциироваться с научным и техническим прогрессом, космосом и технологиями. Несмотря на различия в эстетике и сюжетах, оба периода использовали образы всеобщих надежд на торжество труда. Исследователи отмечают, что разрыв между эпохами был лишь внешним, а внутри продолжали существовать те же идеи революционного преобразования мира и веры в безграничный прогресс.

Плакат «Знание разорвёт цепи рабства», Радаков А. А, 1920

Источники

Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. — Москва: Галарт, 1994. — 296 с.

Морозов А. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. — Москва: Галарт, 1995. — 224 с.

Гройс Б. Е. Искусство утопии. — Москва: Художественный журнал, 2003. — 240 с.

Глухарев Н. Н. Формирование образов будущего в СССР в 1920-е гг. // Genesis: исторические исследования. — 2024. — № 1. — С. 28–43. https://www.e-notabene.ru/hr/contents_2024_1.html (дата обращения: 17.11.2025).

Осипова И. Почему все без ума от советского искусства? // Узнай Россию. — 20.08.2020. https://ru.rbth.com/read/1034-sovetskoe-iskusstvo (дата обращения: 17.11.2025).

Яблонская Т.Н. «Утро», 1954 // Каталог иллюстраций журнала «Третьяковская галерея». http://www.tg-m.ru/catalog/picture/10649 (дата обращения: 3.11.2025).

Государственный исторический музей (ГИМ). Плакат «Октябрьская революция — мост к светлому будущему», 1920 https://lenin.shm.ru/2571-2/ (дата обращения: 12.11.2025).

«Век незавершенных утопий. Официальное советское искусство (1917–1991)»: выставочный проект 2021–2022 / Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. — https://vrubel.ru/exhibition/vystavka-vek-nezavershennyh-utopij-oficzialnoe-sovetskoe-iskusstvo-1917-1991/ (дата обращения: 8.11.2025).

Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. — М.: Галарт, 1994. — 296 с.

Гройс Б. Е. Обратная перспектива. Очерки по истории искусства. — М.: Ad Marginem, 2008. — 352 с.

Гройс Б. Е. Под подозрением. Эстетика тоталитаризма. — М.: НЛО, 2010. — 320 с.

Ревзин Г. Л. Архитектор и утопия. Советский проект и наследие авангарда. — М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2020. — 256 с.

Лейдерман Н. Постконцептуализм: искусство в эпоху его вторичной рефлексии. — М.: Логос, 2005. — 174 с.