Свобода художников импрессионизма и философия эстетического восприятия

Концепция

Импрессионизм, возникший во Франции в конце XIX века, стал революционным поворотом в истории искусства, кардинально изменившим основы эстетического восприятия зрителя. В отличие от традиционной академической живописи, которая стремилась к точному воспроизведению деталей и идеализированной форме, импрессионизм предложил совершенно иной взгляд на изображение мира — как на изменчивую, мимолетную игру света, цвета и атмосферы.

В данном визуальном исследовании я бы хотел изучить импрессионизм через призму философии эстетического восприятия Эммануэля Канта. Кант выделяет эстетическое суждение как особый способ познания, основанный на чувственном восприятии формы и структуры без утилитарной или прагматической заинтересованности, что он называет «незаинтересованным благорасположением». Красота в его понимании — это не объективное свойство предмета, а результат динамического, гармоничного взаимодействия воображения и рассудка, вызывающего у субъекта чувство удовольствия без цели.

В этой работе я хочу рассмотреть как этот кантовский концепт эстетического переживания перекликается с импрессионистским подходом, в котором художники стремятся передать не законченный, идеализированный образ, а живое, текущее впечатление «здесь и сейчас»

Основу исследования составляют произведения Клода Моне — одного из основателей импрессионизма, а также его современников: Огюста Ренуара, Камиля Писсарро, Альфреда Сислея и Берты Моризо. Работа опирается на анализ их ключевых картин, охватывающих различные стадии и аспекты течения. Эти полотна характеризуются экспериментами с цветом, светом и композицией, способными наглядно демонстрировать переход от классических приемов к передаче мгновенных впечатлений, изменчивости атмосферы и субъективности видения. Основное внимание уделяется тому, как эти художники заменили идеализированное отображение реальности на фиксацию субъективного впечатления, тем самым переопределив саму суть эстетического переживания.

Импрессионисты поставили своей задачей не создание идеализированных изображений, а передачу живого, непосредственного опыта восприятия, что совпадает с кантовской идеей эстетики как «чистого чувственного наслаждения». Художественные приемы, которые включают технику коротких, дробных мазков, асимметричные композиции, отказ от черной краски и новаторское использование цвета и света, отражают стремление художников к свободному созерцанию изменчивой действительности. В картине Моне, например, свет и цвет не фиксируются в статичной форме, а переживаются как динамичный процесс, подобный тому, что Кант описывает как «игру» воображения и рассудка — гармоничное движение субъективных сил, создающее эстетическое удовольствие.

Таким образом, цель исследования — через детальный разбор художественных произведений раскрыть, в чём именно теория Канта сходиться с импрессионизмом. Это исследование воспроизводит переход от восторженного копирования к созерцательному ощущению, где сама реальность видится сквозь призму мгновения и настроения.

Революция мазка: передача мимолетности и движения

В своей «Критике способности суждения» Кант обращает внимание на то, что эстетическое суждение действует вне рамок практического интереса и познавательной пользы, оно связано с «чистым чувством» красоты, возникающим из свободной игры воображения и рассудка. Техника коротких дробных мазков, развитая Моне и Писсарро, иллюстрирует именно этот принцип: художники фиксируют не постоянные формы, а непрерывное движение света и изменений атмосферы.

Техника коротких дробных мазков, разработанная Клодом Моне и Камилем Писсарро, стала фундаментальным инструментом для передачи изменчивых световых эффектов. Этот подход позволял художникам фиксировать динамику природных явлений, таких как мерцание воды или движение облаков. Мазки наносились быстро и энергично, создавая визуальное ощущение непрерывного изменения. В результате зритель воспринимал не статичный объект, а процесс его преображения под воздействием света

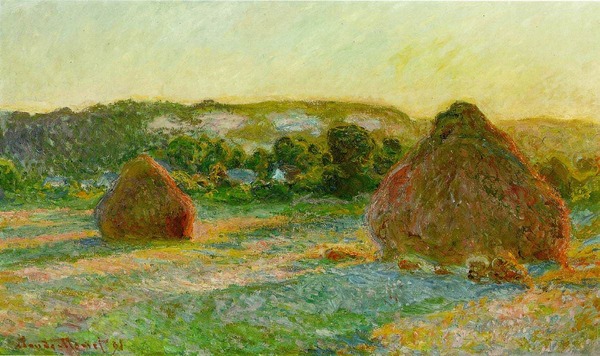

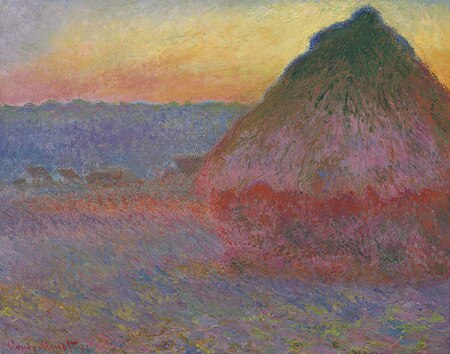

Слева: «Стога. Конец лета» 1890–1891 года; Справа: «Стог». 1891 год

Работы Моне демонстрируют, как дробные мазки могут запечатлеть мимолетные состояния атмосферы. Например, в сериях «Стогов», где вариации цвета и фактуры передают разные моменты дня. Моне мастерски использует цвет и текстуру, чтобы создать впечатление движения и жизни, что делает его картины поистине живыми и выразительными, как, например, в картине «Скалы в Бель-Иль»

Клод Моне. «Скалы в Бель-Иль» (Пирамиды Пор-Котон. Бурное море). 1886 год.

Камиль Писсарро. «Красные крыши в углу деревни зимой». 1877 год.

В картинах Камиля Писсарро движение света по поверхности полей не просто подчёркивает текстуру земли — оно становится источником вибрации и живости, которая удерживает внимание не за счёт понятностных смыслов, а как чисто эстетическое явление. Это соотносится с кантовским понятием чистого эстетического суждения: зритель испытывает безинтересное удовольствие от видимого — от игры света и цвета как таковой — и вовлекается в «свободную игру» воображения и рассудка, когда восприятие не редуцируется к понятийному объяснению. В этом смысле свет у Писсарро функционирует как форма «целесообразности без цели» — он кажется устроенным специально для эстетического восприятия, но не преследует никакой практической цели, что и составляет по Канту ядро эстетического опыта

Камиль Писсарро. «Сад и цветущие деревья. Весна». 1877 год.

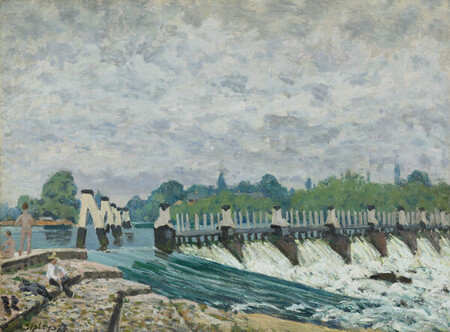

Альфред Сислей и Берта Моризо использовали дробную фактуру живописи для передачи вибрации воздушной среды и подвижности городских сцен. Сислей в своих пейзажах с реками и небом мастерски передавал ощущения легкого ветра и влажности атмосферы. Например, в картине «Мост в Вильерсе». А Моризо в жанровых сценах изображала движение фигур и тканей мелкими, нервными мазками.

Берта Моризо. «Перед зеркалом». 1875 год.

Альфред Сислей. «Мост в Вильнёв-ла-Гаренн». 1872 год

Огюст Ренуар, выдающийся французский художник и один из ведущих представителей импрессионизма, сознательно отказался от традиционной академической гладкости поверхности своих картин. Вместо этого он выбрал более выразительный и многослойный подход, акцентирующий внимание на фактуре и динамике. Его работы наполнены живыми цветами и энергией, что позволяет зрителю ощутить атмосферу момента. В этом проявляется близость к кантовскому пониманию эстетики: зритель получает безинтересное удовольствие от самой игры цвета и света, вовлекаясь в свободную гармонию воображения и рассудка. Например, в «Завтраке гребцов» Ренуар передает атмосферу радости и беззаботности, создавая ту самую «целесообразность без цели», о которой писал Кант.

Огюст Ренуар. «Завтрак гребцов». 1880–1881 года.

Огюст Ренуар. «Сена в Аньере». 1879 год.

Можно сказать, что зритель, наблюдая работы импрессионистов, вовлекается в переживание мимолетности, что соответствует кантианской идее восприятия красоты как «беспредметного» и свободного эстетического удовольствия — в живописи создается эффект живого, постоянно меняющегося впечатления, которое нельзя свести к фиксированной форме. Это переосмысление реальности как потока ощущений демонстрирует глубину кантовского эстетического опыта в современных художественных практиках.

Отход от канонов: нарушение академических правил композиции и формы

Кант в своих трудах утверждал, что эстетическое восприятие не диктуется строгими законами и не подчиняется понятийному аппарату — оно основано на чувственном созерцании. Асимметричные композиции и смещенные перспективы, использованные Писсарро, Сислеем и Моне, можно рассматривать как визуальное воплощение этой философской позиции.

Работы Камиля Писсарро и Альфреда Сислея демонстрировали сознательный отказ от традиционных академических правил композиции. Художники использовали асимметричные построения вместо классических центрических схем. Такой подход позволял передавать естественность и динамику повседневной жизни. Нарушение канонов стало важным шагом в развитии нового визуального языка импрессионизма.

Альфред Сислей. «Мороз в Лувесьенне». 1873 год.

Альфред Сислей. Слева: «Дождь в Морэ-сюр-Луан». 1888 год; Справа: « Молси Вейр, Хэмптон Корт». 1874 год.

В пейзажах Сислея, таких как «Мороз в Лувесьенне», асимметричная композиция создает ощущение непосредственного наблюдения за природой. Писсарро в работе «Бульвар Монмартр» также применял смещенные перспективы, разрушая привычные иерархии изображения. Эти приемы способствовали формированию более живого и непосредственного восприятия у зрителя. Таким образом, художники утверждали новую эстетику, основанную на свободе композиционных решений.

Камиль Писсарро. «Бульвар Монмартр в Париже». 1897 год.

Клод Моне и Берта Моризо активно использовали фрагментарность и случайные ракурсы в своих произведениях. Этот подход создавал эффект спонтанного визуального восприятия, характерный для импрессионизма. Подобная композиционная свобода перекликается с кантовским пониманием эстетики, в котором красота воспринимается через свободную игру воображения и рассудка, не ограниченную строгими правилами или фиксированными схемами.

Композиции картин Берты Моризо часто спонтанны и динамичны, с акцентом на свет, цвет и движение. Она использовала «открытую» композицию, где края часто остаются незавершенными, создавая ощущение пространства, например, в картинах «Пшеничное поле» или «На утесе в Портриё».

Берта Моризо.«Пшеничное поле». 1875 год.

Берта Моризо. «На утесе в Портриё». 1894 год.

Клод Моне. «Завтрак на траве». 1865 год.

Моне в данном контексте выступает с уникальной авторской позицией. Он не только применял асимметрию и неожиданные ракурсы, но и использовал фрагментарность изображения, что создавало ощущение спонтанного визуального восприятия, практически «запечатленного» мгновения. Именно через такие техники Моне добивался эффекта «мимолетности» и изменчивости восприятия, что является центральным элементом эстетики импрессионизма и практически отражает теоретическое положение Канта.

Клод Моне. «Жанна Маргарита Лекадр в саду». 1866 год.

Клод Моне. «Прогулка по скалам в Пурвиле». 1882 год.

Для Канта именно такой свободный, несистематизированный опыт является подлинным эстетическим переживанием, что в импрессионизме нашло отражение как отказ от академических канонов в композиции в пользу живого, непредсказуемого визуального языка. Отказ от канонов — это не хаос, а эстетическое обновление, подкрепленное философским пониманием свободы восприятия. Такие смещенные и нестандартные композиционные решения помогли устранить жесткие шаблоны, привычные зрителю, усиливая эффект непосредственного наблюдения и вовлеченности.

Световоздушная среда: новаторство в работе с цветом и светом

В кантианской эстетике цвет и форма — это первоисточники эстетического опыта, вызывающие у субъекта гармоническое оживление чувств и воображения. Оптическое смешение цветов в живописи Моне и не только соответствует этому принципу, создавая особую вибрацию и движение света, что усиливает эмоциональное воздействие полотен. Вместо монохромной меланхолии старых приемов, в импрессионизме цвет становится активным, живым элементом, который зритель воспринимает интуитивно и эмоционально.

Клод Моне систематически использовал принцип оптического смешения цветов вместо традиционного физического смешивания пигментов. Этот метод заключался в нанесении чистых тонов мелкими мазками рядом друг с другом, что позволяло глазу зрителя самостоятельно синтезировать цветовое восприятие. В результате возникала вибрация света и усиливалось ощущение подвижности воздушной среды. Такая техника принципиально изменила подход к передаче световых эффектов в пейзажной живописи.

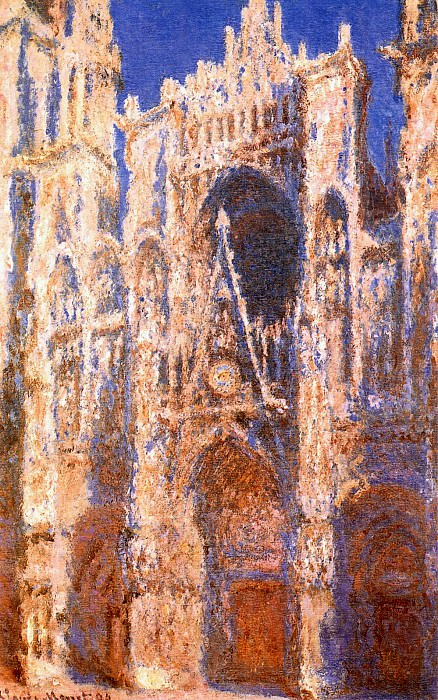

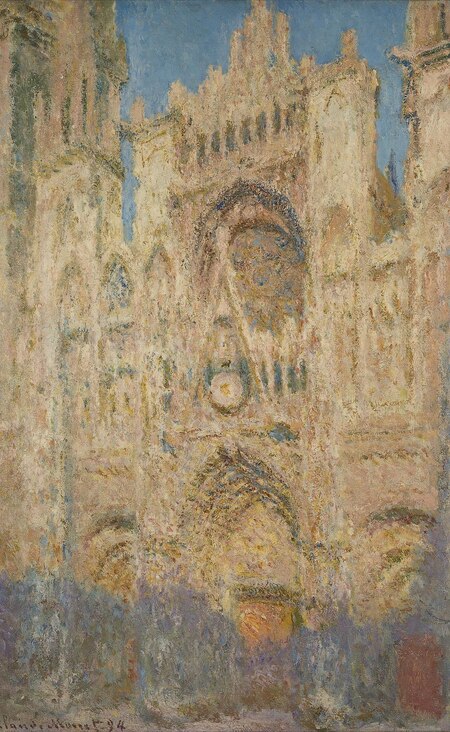

Клод Моне. Слева: «Руанский собор. Портал (солнце)». 1893 год. Справа: «Руанский собор. Портал (пасмурная погода)». 1892 год.

Применение оптического смешения особенно заметно в сериях работ Моне, таких как «Руанский собор», где чередование теплых и холодных тонов создает иллюзию изменчивого дневного освещения. Кроме того, благодаря способности художника передавать изменения света, камень собора, нарисованного в разное время дня, казалось бы, живет своей жизнью — он меняет свой цвет, переходя от золотистого и медового в полдень до холодного фиолетово-синего в туманное утро и ярко-розового на закате. Свет в этих картинах — не просто освещающая субстанция, а активный участник композиции, формирующий форму и цвет, создающий иллюзию вибрации и постоянного движения.

Клод Моне. Слева: «Руанский собор, эффект солнца, конец дня». 1892 год; Справа: «Руанский собор вечером». 1894 год.

Альфред Сислей в своих видах Сены использовал аналогичный подход, располагая мазки синего и оранжевого для передачи отражений на водной поверхности. Данный метод требовал от художников глубокого понимания законов цветовосприятия. Он стал основой для создания динамичного световоздушного пространства, характерного для импрессионизма

Альфред Сислей. «Сена близ Буживаля». 1876 год.

Альфред Сислей. «Сена близ Сюрена». 1879 год.

Альфред Сислей.«Берег Сены осенью». 1879 год.

Камиль Писсарро и Огюст Ренуар сознательно отказались от использования чёрной краски для изображения теней, что стало важным шагом в развитии импрессионистской палитры. Вместо этого они применяли сложные комбинации дополнительных цветов, таких как фиолетовый, синий или тёмно-зелёный, для передачи теневых участков. Этот подход значительно повышал светонасыщенность полотен, устраняя традиционную мрачность теней. В результате их картины обрели невиданную ранее яркость и вибрацию света.

Слева: Огюст Ренуар. «Гребцы в Шату» 1879 год; Справа: Камиль Писсарро. «Пейзаж. Церковь и ферма в Эраньи». 1895 год.

Камиль Писсарро. «Небольшой залив на острове Сен-Тома, Антилы». 1856 год.

Работы Моне и других импрессионистов, где свет и цвет разрушали традиционные приемы, создавая световоздушную среду, иллюстрируют кантовскую мысль о «чистой красоте», не зависимой от понятия, но вызывающей живое эстетическое чувство. Принцип оптического смешения цвета, где глаз зрителя самостоятельно синтезирует восприятие, усиливает это эмоциональное «оживление» художественного образа. Такое восприятие — не пассивное созерцание, а активный процесс, где взаимодействие света и цвета приносит эстетическое наслаждение и раскрывает новые глубины видимого мира.

Механизм оптического смешение воспроизводит кантовскую мысль о том, что красота не в самой вещи, а в эстетическом переживании, возникающем из зрительного опыта, лишенного понятийного давления.

Заключение

Таким образом, в конце визуального исследования можно сказать, что теория Канта об эстетическом суждении становится методологической базой для анализа импрессионизма. Импрессионизм воплощает кантовскую идею о красоте как субъективном, свободном и текучем феномене, который рождается в процессе непосредственного переживания света, цвета и движения. Исследование, раскрывая техники мазка, композиций и световоздушных эффектов, доказывает именно ту художественную трансформацию восприятия, которую Кант видел как высшую форму эстетического опыта — когда красота не фиксируется, а существует в изменении и взаимодействии с воспринимающим субъектом.

Отход от академических канонов композиции у Писсарро, Сислея и Моне, разрушение традиционных приёмов при помощи работы со светом и цветом, а также упор на мимолётном мгновении, всё это находит объяснение в кантовской теории.

Кант утверждал, что эстетическое восприятие не должно ограничиваться жёсткими правилами и понятиями, оно подчинено исключительно чувственному созерцанию. Асимметричные композиционные решения и случайные ракурсы создают пространство для свободы воображения и индивидуального восприятия, что делает зрителя активным участником эстетического процесса. Это освобождение от классических схем способствует возникновению нового визуального языка — языка изменчивости и непосредственности.