Гибкие визуальные мотивы в русской иконописи

Рубрикатор

1. Концепция 2. Историческая справка 3. Сандалия апостола 4. Мальчик с занозой 5. Мистические уши ангелов 6. Заключение 7. Библиография и источники

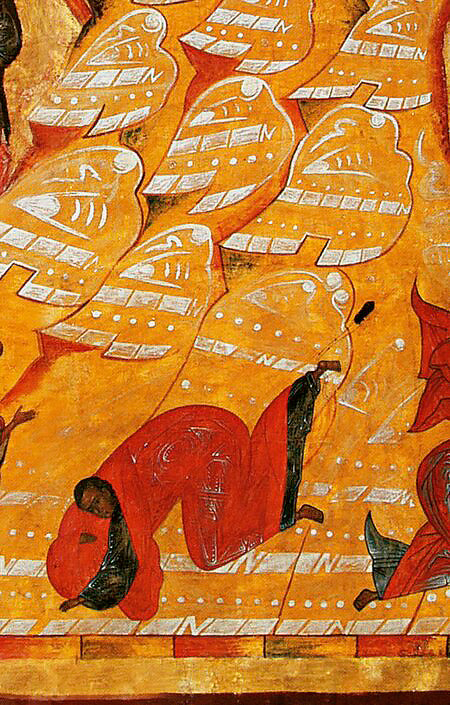

Крещение народа, фрагмент иконы Иоанн Предтеча, с праздниками, Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль», 16 в. Первая треть

Концепция

Многие ассоциируют искусство иконописи с четким следованием определенному канону. Однако это не совсем так. Веками язык русской иконописи менялся и усложнялся. Некоторые образы и детали приобретали самостоятельный характер, порождая новые визуальные мотивы. Подобные явления становились поводом для возникновения легенд и различных трактовок.

Русская иконография была неразрывно связана с фольклором. Для создания иконы художники опирались на религиозные тексты. Однако книжные описания не всегда раскрывали полную картину сюжета, отчего иконописцы могли додумать некоторые детали, добавить новых персонажей, изменить цветовую палитру и композиционное решение. Вследствие чего, на сегодняшний день мы имеем множество любопытных мотивов русской иконописи, которые не всегда удается объяснить.

Гибкие визуальные мотивы — это элементы, которые являются отдельными образами, и составляют небольшое сюжетное ответвление в основной композиции. Они зачастую содержат в себе целостный визуальный образ, но при этом постоянно изменяются и дополняются со временем. Одни такие мотивы закрепляются и становятся новой традицией, другие же могут остаться в качестве уникального почерка автора.

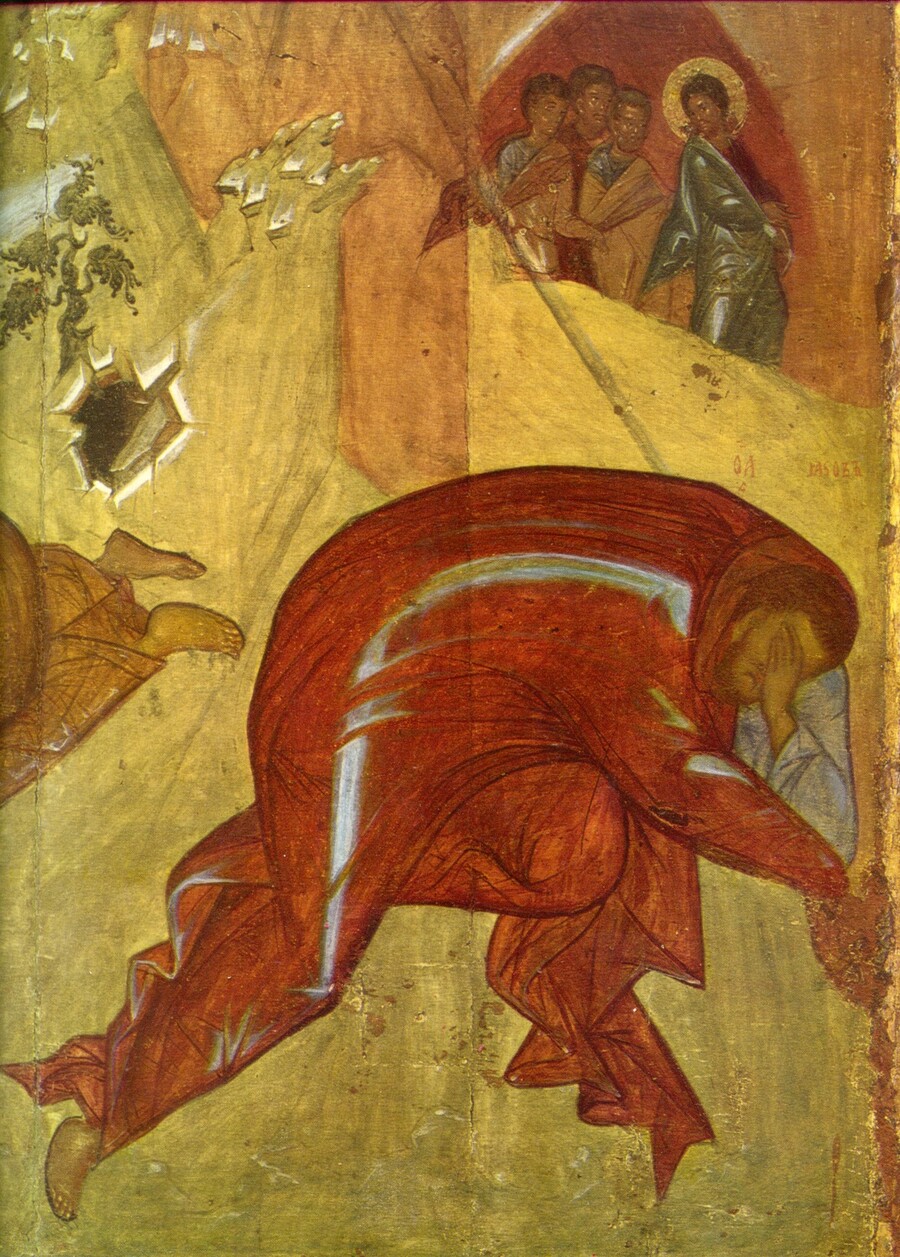

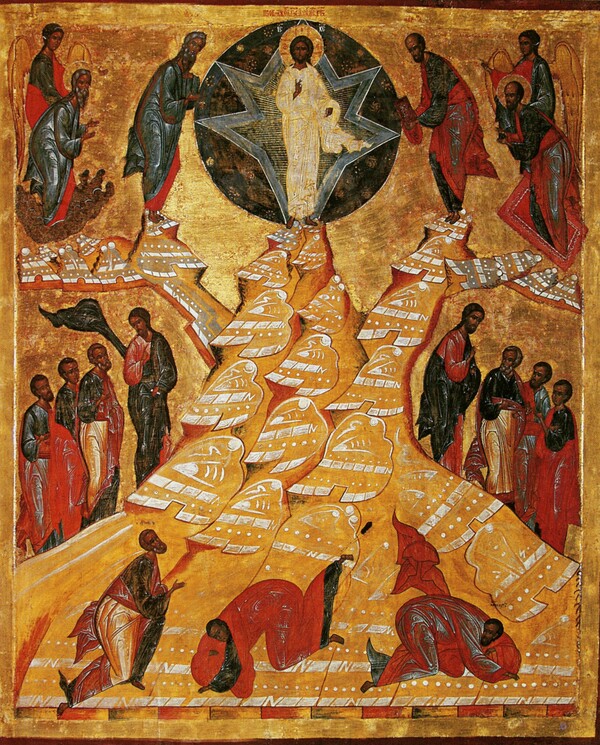

Фрагмент иконы Преображение, Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Кириллов, ок. 1497 г.

Цель исследования — разобрать причины возникновения необычных иконописных мотивов. Проследить за тем, как они менялись и трактовались.

Ключевой вопрос — так ли тщательно русская иконопись придерживается религиозного канона? Преследуют ли иконописцы определенный набор правильных схем в сюжетах?

Гипотеза — русская иконопись соблюдает канон Священного Писания. Однако она также подверглась влиянию фольклора, что повлекло за собой возникновение новых традиций, интересных и порой даже забавных мотивов.

Исследование состоит из нескольких разделов. Сначала вводится историческая справка, а после анализируются выбранные мной мотивы в русской иконописи. Данная структура делает работу более целостной и удобной для чтения.

Приведенные для анализа сюжетные приемы показались мне весьма курьезными и любопытными, что стало причиной их нахождения в работе.

Я отбирала материал для исследования на основе проверенных источников и прочитанной литературы по этой теме.

Иконопись играет важную роль в науке и культуре. Ее мир очень разнообразен и интересен. В иконах можно найти огромное количество символов и необычных деталей, которые можно изучать бесконечно.

Как создавались иконы?

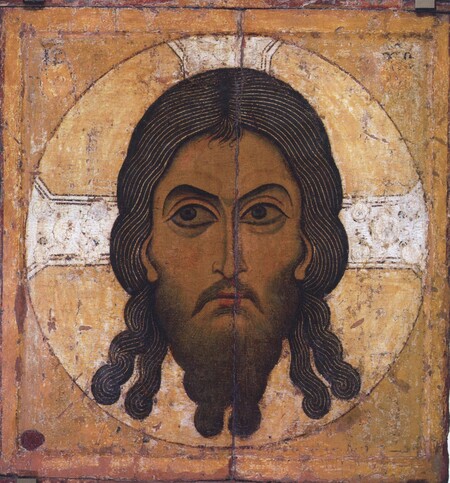

Стоит заметить, что иконы не привязаны к определенной методике и материалу. Их писали в технике энкаустики (восковой живописи), яичной темперой, масляной краской. Также иконы могли вырезать из дерева, камня и кости (рельефы, круглая скульптура) или вышивать. Традиционная православная икона чаще всего пишется яичной темперой на дощечках из дерева или на ткани, помещенной на деревянную поверхность.

Спас Нерукотворный (на обороте Прославление Креста) 12 в. Вторая половина. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Богоявление. Собор Иоанна Предтечи. 1540-е годы. Псков

Историческая справка

Икона, священное изображение рассматривались как реальный образ высшего мира, который дает верующему всю полноту молитвенного общения с первообразом. [2]

Христианское искусство Древней Руси развивалось на протяжении семи столетий, от 988 г., когда Русь получила христианство из Византии, и до рубежа XVII–XVIII вв. [3] Крещение Руси было актом исключительной важности. Благодаря этому событию Киевское государство, куда входили не только южные земли, но и Новгород с его северными владениями, оказалось в орбите культуры Византии, а через нее оказалось связанным с большой традицией культуры Средиземноморья. [2]

Стоит заметить, что не совсем верно оценивать культуру русской иконописи исключительно как оттиск византийского искусства.

Сама византийская традиция была воспринята на Руси не в полном объеме, ибо античное наследие, игравшее огромную роль в культуре Византии, в ее письменности, пришло на Русь в крайне редуцированном виде: в изобразительном искусстве это наследие сказалось в большей мере — в стиле, пропорциях, в существе художественной формы. На Руси было неизмеримо слабее и значение культуры светской, существовавшей в Византии в достаточно развитом виде и отличавшейся от собственно религиозной церкви. [2]

В чем же разница?

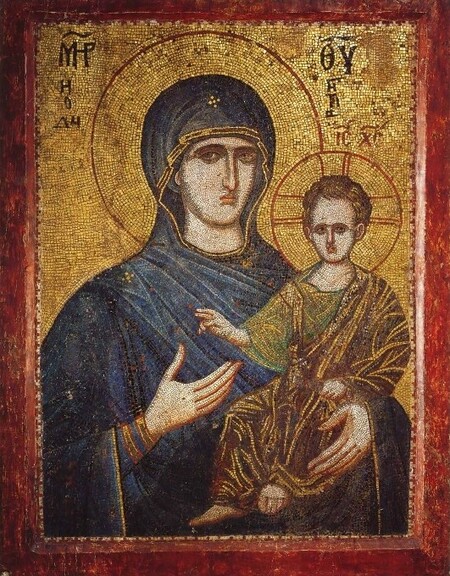

Богоматерь Одигитрия. Мозаическая икона, первая половина 13 в. Национальный археологический музей, София, Болгария

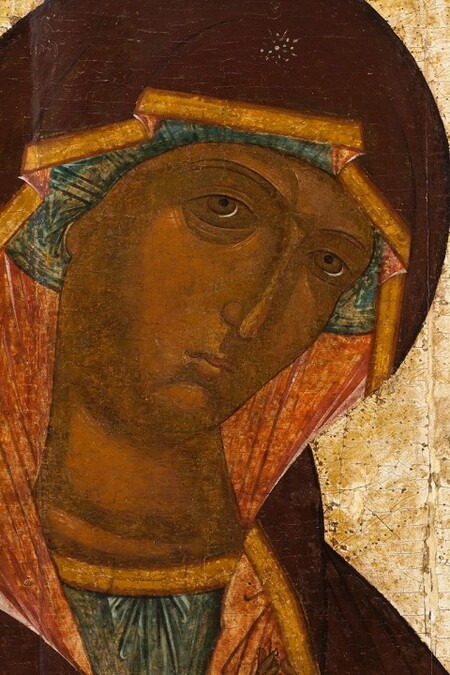

Богоматерь Одигитрия (Грузинская) Конец 15 века. Новгород

Византийские иконы более натуралистичны, в них не прослеживается стремление изменить пропорции. Они технологически сложнее: византийская Богоматерь выполнена в технике мозаики. На Руси же мозаические иконы не встречались.

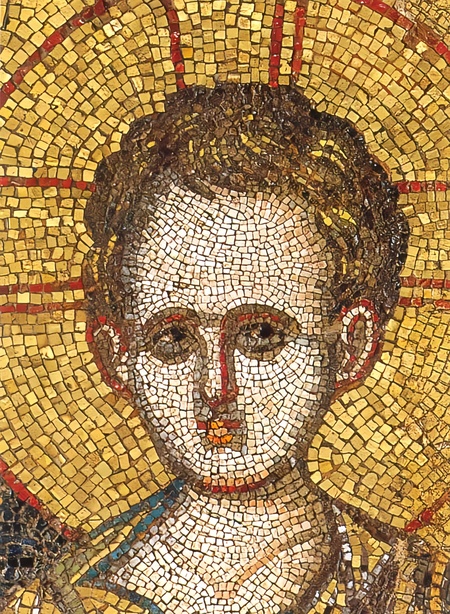

Богоматерь Одигитрия. Мозаическая икона, первая половина 13 в. Национальный археологический музей, София, Болгария Фрагменты

Русским иконам не свойственен роскошный золотой фон, они более упрощены. Здесь сразу бросается в глаза игра с формами натуры. У византийской Богоматери можно заметить легкую светотень на складках одежды, в то время как русская икона кажется плоской.

Богоматерь Одигитрия (Грузинская) Конец 15 века. Новгород Фрагменты

В целом, чтобы различить византийское и русское искусство, в большинстве случаев достаточно обратить внимание на перечисленные художественные приемы.

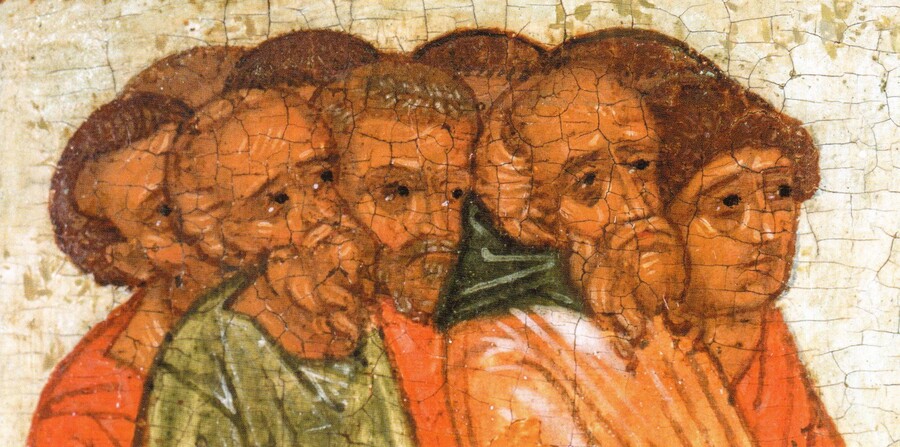

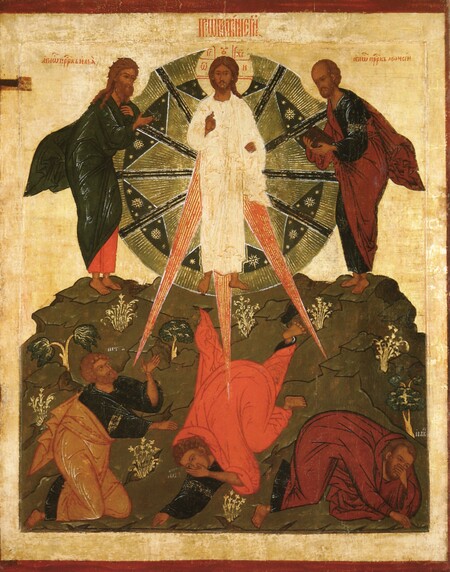

Сандалия апостола

Перед нами один из наиболее распространенных сюжетов в русской иконописи — Преображение Господне. Здесь изображен Иисус Христос, рядом с ним пророки Илия и Моисей (он держит Скрижали), а снизу, падшие ниц, три апостола: Петр, Иоанн и Иаков. В верхних углах можно заметить ангелов, которые влекут на гору Фавор Илию и Моисея.

Преображение, Школа Феофана Грека, Государственная Третьяковская галерея, Москва, 15 в., около 1403 г.

При написании иконы мастера, конечно же, полагаются на Священное Писание, но иногда происходит так, что источником информации становится сама икона. Художник иконописец берет ее как референс и порой иногда акцентирует внимание на незначительных деталях, которые благодаря этому перерастают в новую визуальную традицию.

Преображение, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 16 в., 1516 или 1563 гг.

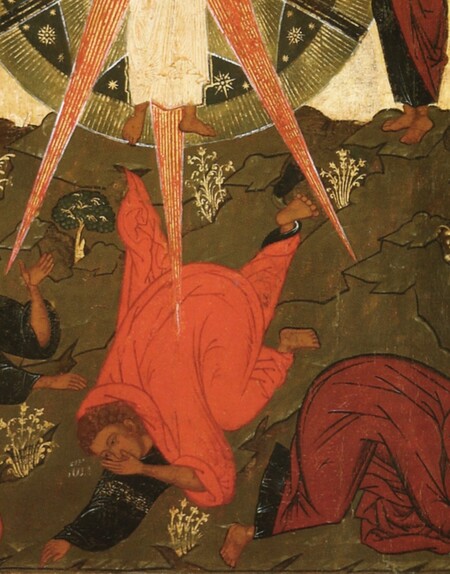

Здесь видно, что на иконе появляется маленькая, не совсем заметная деталь: апостол Иоанн падает и теряет сандалию. Я предполагаю, что данным композиционным решением мастер хотел изобразить динамику движения.

Преображение, Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 16 в. 1595 г.

И вот эта сандалия начинает кочевать по иконам в разных вариациях и приобретать постоянный характер. Здесь обувь и ступню связывают длинные шнурки.

Преображение, Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 17 в., около 1613 г.

На этой иконе сандалия превратилась в отпечаток ступни на скале.

Очень интересно наблюдать за тем, как иконопись превращается в некое подобие сломанного телефона.

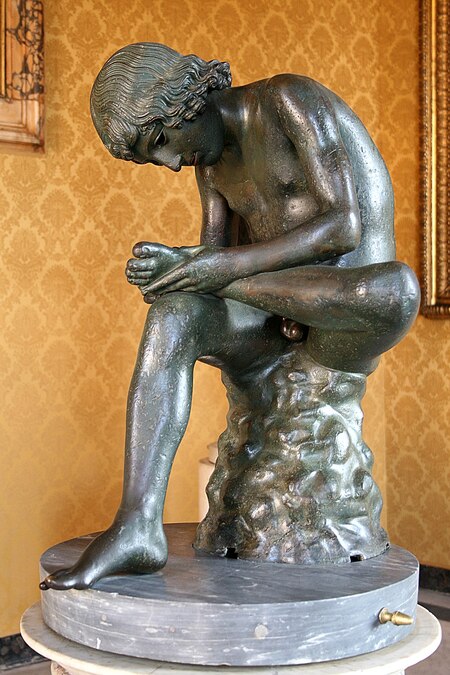

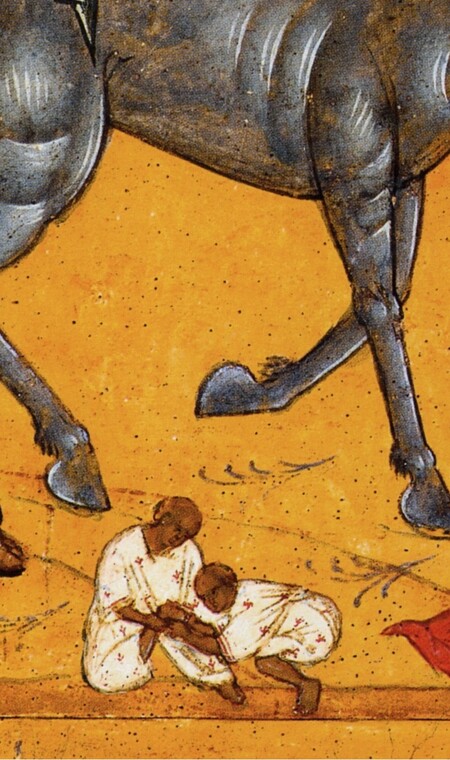

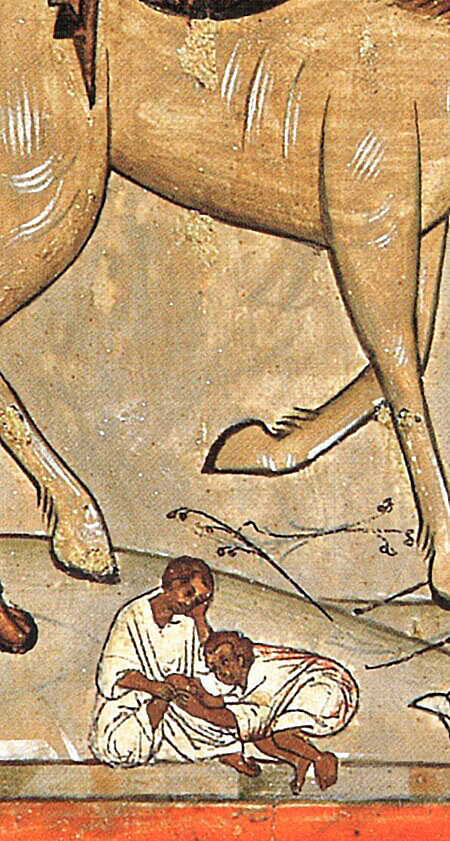

Мальчик с занозой

Еще один античный мотив проник в иконографию без всякой связки с сюжетом. В III в. до н. э., в эпоху эллинизма, была создана статуя обнаженного юноши — положив ногу на ногу, он пытается вынуть занозу из ступни. Эту скульптуру увязывали с несколькими легендами — к примеру, о пастухе Марции, который бежал в Рим, чтобы предупредить о нашествии врагов, а затем умер от раны в ноге. Отсюда возникло одно из названий статуи, Fidele, «верный». Однако вероятно, что это была лишь жанровая бытовая сцена. [1]

Спинарио, мальчик, вытаскивающий занозу. Ок. 50 г. до н. э.

На протяжении Средневековья бронзовая скульптура стояла в Риме и была доступна для обозрения как горожан, так и бесчисленных паломников святого города. [1] Образ начали использовать в живописи и, в конечном счете, через Византию он пришел на Русь. [1]

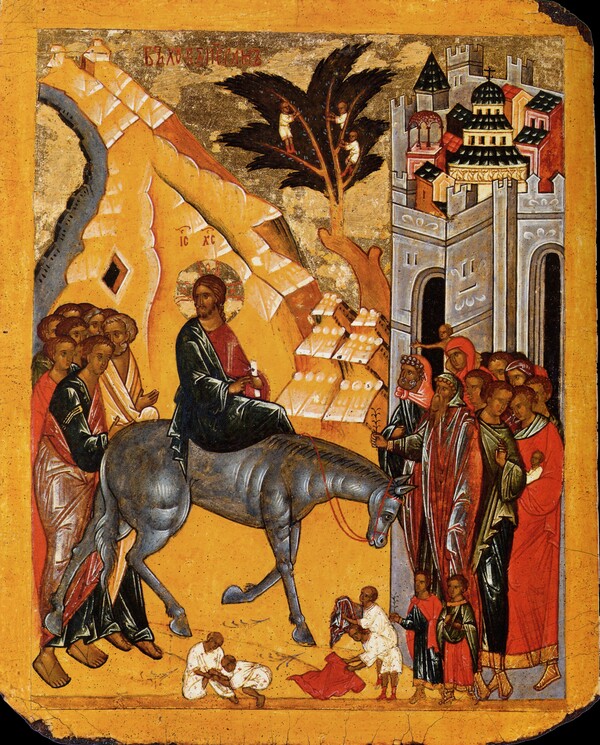

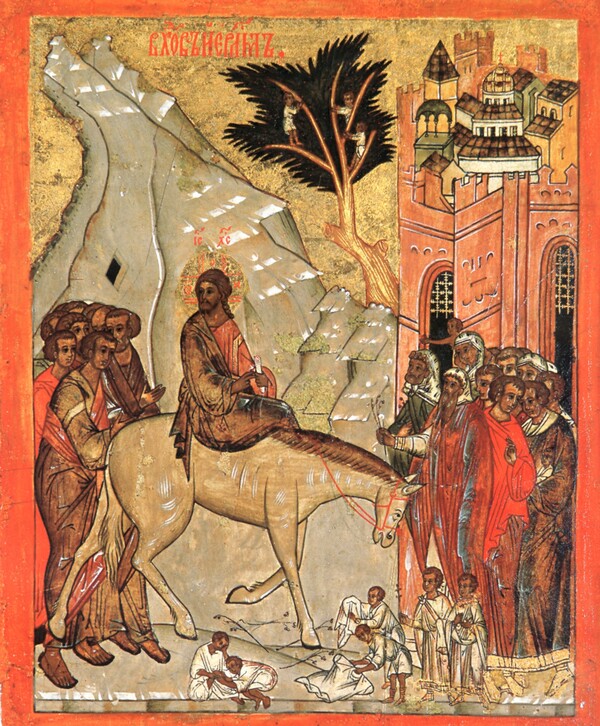

Рассмотрим иконы с сюжетом Входа Господня в Иерусалим. Помимо самого Христа на ослике (в случае русских икон — на лошади) и апостолов, идущих позади, изображали встречающих его горожан.

Вход в Иерусалим Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, 14 в.

На русских иконах люди кладут под ноги лошади зеленые ветки или вербу (аналог пальмовых ветвей), а дети постилают одежды.

«Вход Господень в Иерусалим» Ризница Покровского собора при Рогожском кладбище, 15 в. Середина

Если приглядеться, в нижней части иконы можно заметить двух маленьких мальчиков; их совершенно не интересует происходящее вокруг. Один из них сидит в позе скорби, подняв ногу, а второй разглядывает его ступню. Становится ясно, что это сцена вынимания занозы. Она практически аналогична эллинистическому источнику.

«Вход в Иерусалим» (двусторонняя икона) Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, 15 в., конец

Этот мотив оброс определенным смыслом. Возникли легенды, в которых утверждалось, что заноза — это грех, а мальчик вынимающий ее, — грешник, с болью избавляющийся от содеянного.

«Вход в Иерусалим» Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 16 в. Вторая половина.

Так изначально обычная бытовая сценка получила сакральный смысл.

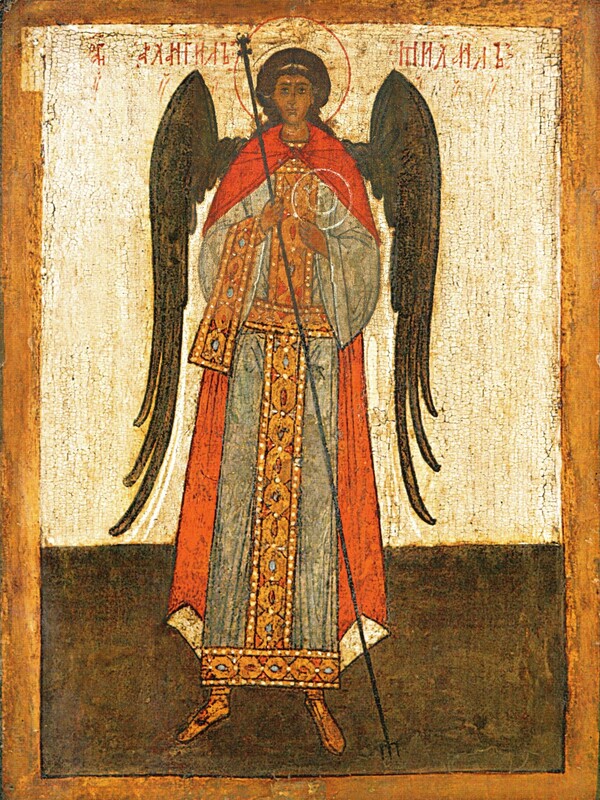

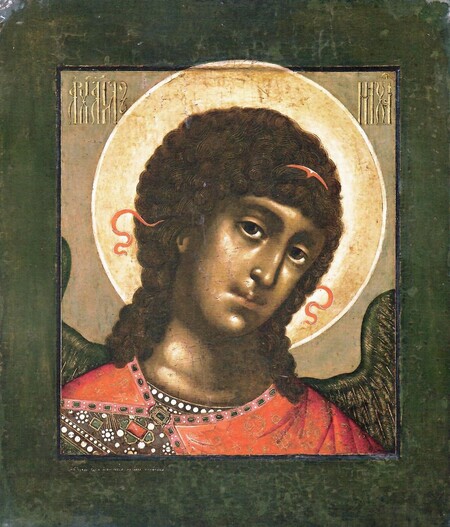

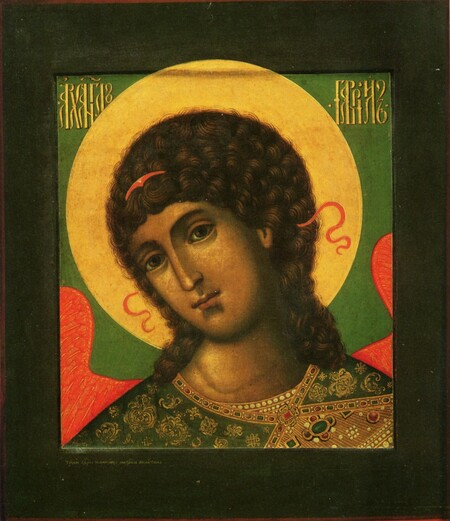

Мистические уши ангелов

На русских иконах и фресках прическу ангелов часто дополняют две ленты: они развиваются либо сзади, либо справа и слева от головы. Приглядевшись, нетрудно заметить, что это единая лента, продетая сквозь волосы, — она проходит над лбом и спускается по сторонам. Такую перевязь для волос, охватывающую голову, часто украшенную драгоценными камнями, носили римские императоры. Она была вплетена в прическу богини Ники, которая стала прообразом ангелов в христианском искусстве. [1]

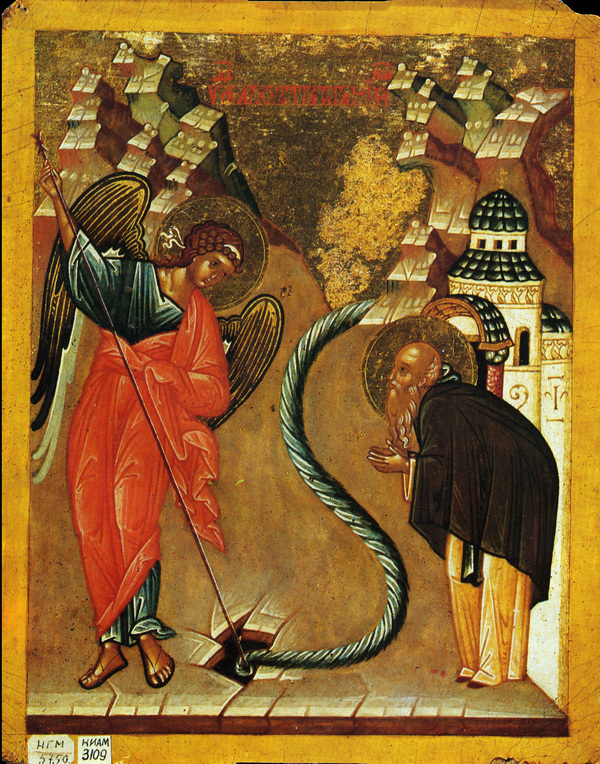

Михаил архангел (чудо в Хонех), Рязанский областной художественный музей, 15 в. Конец

Такая головная повязка была названа «торока», то есть «перевязь» или «ремень». Эта красивая лента впечатляла зрителей, однако о римском головном уборе на Руси знали далеко не все.

Вследствие чего, эта деталь получила популярное и комичное объяснение. «Тороки» — это дополнительные уши ангелов, которые помогают им связываться с Богом. Позже ангельским ушам дали другое название, более простое — «слухи».

Михаил архангел (чудо в Хонех) Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, 15 в. Конец

С точки зрения христианской теологии некие приспособления, без которых господь не может донести свою волю до ангелов, — идея балансирующая между абсурдом и кощунством. Однако это не книжная, а фольклорная версия, и тексты такого рода рождаются не среди богословов.[1]

Михаил архангел Михаил Милютин Государственный Исторический музей, Москва, 17 в. Вторая половина Гавриил архангел Михаил Милютин Государственный Исторический музей, Москва, 17 в. 1680 г.

Легенда смогла объяснить простым языком непонятную для древнерусского зрителя деталь, и это сделало ее популярной.

Заключение

В заключение хотелось бы сказать, что язык православной иконописи необычайно разнообразен. Совершенно обычные детали, которые мало кто замечает, могут иметь особый смысл. Оформление икон не сводится только к книжным источникам, а постоянно дополняется визуальными образами, которые создают интересные сюжетные линии или образуют легенды.

Гавриил архангел (из Благовещения), Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 15 в. Середина — вторая половина

Фрагмент иконы «Спас Нерукотворный» 17в. Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск. Надпись. «Нерукотворенный образ»

Антонов, Д. И. Нимб и крест: как читать русские иконы. / Д. И. Антонов. — Москва: АСТ, 2023. — 304 c. (дата обращения: 15.11.2025).

Сарабьянов, В. Д. История древнерусской живописи / В. Д. сарабьянов, Э. С. Смирнова. — Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007. — 750 c. (дата обращения: 15.11.2025).

История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI–XX века / Л. Евсеева, Н. Комашко, М. Красилин [и др.]. —: Верхов С. И., 2014. — 290 c. (дата обращения: 15.11.2025).

Московская, Д. А. «Византия или Русь?» Лекция о том, как отличать русскую икону от греческой. / Д. А. Московская: [сайт]. — URL: https://rutube.ru/video/795a7ef63fc59017941a997266276982/(дата обращения: 15.11.2025).

Марсадолова, Т. Л. Художественный образ ангела: от первобытности к средневековью / Т. Л. Марсадолова.// Народы и религии Евразии. — 2010. — № 4. (дата обращения: 17.11.2025).

«Русские иконы: знаки, смыслы и загадки». Лекция историка Дмитрия Антонова Ко Дню славянской письменности и культуры / Антонов Дмитрий: [сайт]. — URL: https://youtu.be/dRpXOhOMQUQ?si=CryWB2U1OH3E-ocM (дата обращения: 15.11.2025).

Московская, Д. А. «Рождение иконы». Лекция о том, как появилась иконопись. / Д. А. Московская. //: [сайт]. — URL:https://rutube.ru/video/937f25206d992c7f13fec9a5461aa44c/?r=wd (дата обращения: 20.11.2025).

https://icons.pstgu.ru/icon (дата обращения: 15.11.2025).

https://www.icon-art.info/hires.php?lng=ru&type=1&id=3749 (дата обращения: 15.11.2025).

https://new.russikona.ru/collection?page=1 (дата обращения: 15.11.2025).