Salon des Refusés: формирование альтернативной выставочной практики

Концепция

Во Франции XIX века Парижский салон был основной государственной художественной выставкой и главным инструментом оценки и признания художников. Жюри салона определяло, какие произведения соответствуют требованиям академической системы, а какие — нет. Для художников допуск на салон был важным условием профессионального роста: он давал возможность получить внимание публики, поддержку государства и заказы. Однако со временем критерии отбора становились все более жесткими, что приводило к конфликтам между художниками и академической средой.[1] Многие авторы считали, что система салона не отражает реальных изменений в искусстве и ограничивает появление новых художественных направлений.

В таком контексте «Салон отверженных» — это важное событие в истории европейских художественных выставок XIX века, возникшее в 1863 году как результат конфликта между художниками и официальным Парижским салоном. Из-за большого количества отклоненных работ Наполеон III разрешил провести отдельную выставку, куда вошли произведения, не принятые жюри.[2] Эта выставка стала заметным моментом в развитии художественной культуры, потому что показала новые направления и продемонстрировала, что система академических отборов перестаёт соответствовать запросам художников и зрителей. Хотя «Салон отверженных» часто рассматривают как предысторию импрессионизма, его значение шире. Он выявил, что художественная среда нуждается в изменениях: в иных способах презентации работ, в большей свободе для экспериментов и в возможности для публики знакомиться с разными визуальными подходами. В условиях традиционной иерархии Парижского салона этого было трудно добиться, поэтому отдельная выставка дала возможность показать разнообразие различных художественных практик, которые раньше считались «неправильными» или «неподходящими» для официальной выставки.

Название «Салон отверженных» подчеркивает отношение жюри к работам участников, но одновременно показывает, что границы допустимого в искусстве могут и должны пересматриваться. Авторы, представленные на выставке (включая Мане, Уистлера, Писсарро), использовали другие визуальные решения, которые в дальнейшем станут основой формирования отдельных направлений в искусстве.

Цель данного визуального исследования — рассмотреть «Салон отверженных» как событие, которое повлияло на развитие выставочной культуры Европы и на формирование новых художественных практик. Исследование анализирует, какие произведения были представлены, как они были размещены в пространстве, как публика реагировала на выставку и как критика обсуждала увиденное. Особое внимание уделено тому, каким образом сама структура экспозиции позволила художникам показать свои работы в новом контексте, а зрителям — увидеть альтернативу официальному искусству.

Важно также рассмотреть вопрос о том, почему «Салон отверженных» вообще стал возможным. С одной стороны, это можно объяснить политическими причинами и намерениями, но с другой стороны выставка отражала и накопившиеся противоречия в художественной среде. Рассмотрение картин парижского салона и сравнение их с работами салона отверженных, каталога выставки помогает понять визуальные причины существования данной выставки, общественную реакцию и условия, в которых происходили такие художественные изменения.

В исследовании используются несколько ключевых направлений для анализа: сначала рассматривается контекст и политика Парижского салона, затем сама выставка, особенности экспозиции, художественные характеристики представленных работ, и в конце исследуются влияние и последствия выставки 1863 года в контексте искусства. Такой подход позволяет увидеть, что «Салон отверженных» стал не случайным эпизодом, а элементом более широкого процесса преобразований в выставочной системе.

Рубрикатор

1. Исторический контекст формирования выставки 2. Салон отверженных

- 2.1. Выставка вне нормы: устройство «Салона отверженных»

- 2.2. Участники и художественные особенности произведений

- 2.3. Критика современников и значение выставки

Исторический контекст формирования выставки

Дворец промышленности, место проведения выставок парижского салона с 1855 года, Макс Бертлен, 1854 г.

На протяжении первой половины XIX века Парижский салон оставался центральной институцией художественной жизни Франции: он задавал стандарты, обеспечивал общественное признание и профессиональную карьеру художников. Участие в салоне определяло доходы, репутацию и доступ к государственным и частным заказам; обратная сторона — отвержение жюри — часто означало профессиональную изоляцию.

«Салон в Лувре», Габриель де Сент-Обен, 1753 г; «Карл X вручает награды художникам, участвовавшим в выставке в Лувре в 1824 году», Франсуа Жозеф Хейм, 1825 г.

Жюри салона оценивало работы по строгим критериям: композиции, техники рисунка и тематики. Академия поощряла идеализированное, «отполированное» письмо и приверженность «высоким» сюжетам — историческим и мифологическим; любые отклонения в виде грубых мазков, бытовых сцен или новых сюжетных акцентов на современности могли трактоваться как недостаток мастерства или вкуса. Эти правила формировались и поддерживались экзаменаторами и академическими кругами, а четкая выборка сохраняла культурное и экономическое доминирование академии, и постепенно все жестче отсекала художественные направления и поиски, которые развивались вне официальной школы.

Выставленная в парижском салоне 1859 года картина «Ален Шартье и Маргарита Шотландская», Пьер-Шарль Конт, 1859 г.

Непринятые в парижский салон работы Эдуарда Мане: слева — «Любитель абсента», 1859 г.; справа — «Музыка в саду Тюильри», 1862 г.

Именно эта структура отбора создавала постоянное напряжение между «официальным» искусством и теми, кто искал новые формы выражения. Отказы и споры стали регулярными: художники жаловались на коррупцию, пристрастность и необоснованность решений жюри при отборе. Эта напряжённость выходила в печать и общественное обсуждение, усиливая давление на институт салона. В числе работ, вызвавших споры, — полотна, которые сегодня считаются ключевыми для перехода к новому этапу в искусстве.

«Портрет Наполеона III», Франц Ксавер Винтерхальтер, 1853 г.; «Портрет генерала Лебёфа», Леон Кремьер, 1850 г.; Газета 'Le Moniteur universel' с заявлением Наполеона III за 24 апреля 1863 г.

Кульминацией этого кризиса стал салон 1863 года: из примерно 5 000 поданных на рассмотрение работ большая часть — около 3 000 — были отклонены, что вызвало широкое обсуждение в обществе, а отклоненные авторы и их сторонники жаловались на несправедливость отбора. Такой конфликт обрел большой резонанс, вследствие чего 22 апреля Наполеон III посетил выставку вместе с адъютантом, генералом Лебефом, где им были продемонстрированы некоторые отклоненные работы. После осмотра император сделал заявление, которое позже было опубликовано в газете французского правительства ‘Le Moniteur universel’:

«Император получил многочисленные жалобы в отношении произведений искусства, отвергнутых жюри Салона. Его Величество, желая дать возможность общественности прийти к собственному заключению о правомерности этих жалоб, решил, что отвергнутые произведения будут выставлены напоказ в другой части Дворца Индустрии. Выставка эта будет добровольной, и тем, кто не пожелает принять в ней участие, нужно будет лишь уведомить администрацию, которая незамедлительно возвратит им их работы»

Газета ‘Le Moniteur universel’, 1863 г.

Такое решение можно расценивать с одной стороны как политический жест для укрепления позиции на посту императора, и с другой стороны как практическую меру для снижения уровня накала конфликта: император предложил в качестве решения проблемы передать часть оценки в общественное поле и позволить зрителям самим увидеть и судить картины, отвергнутые жюри.

Так возник «Салон отверженных» — выставка, ставшая ответом на кризис доверия к официальной системе художественной оценки.

«Салон отверженных»

Выставка вне нормы: устройство «Салона отверженных»

Салон отверженных был открыт 15 мая 1863 г. по распоряжению Наполеона III. Экспозиция расположилась в помещениях, прилегающих к Дворцу промышленности на Елисейских полях — в залах, выделенных для «параллельного» показа отклоненных жюри работ. Выбор места был прагматичным: рядом с официальным салоном, но в отдельном пространстве, чтобы зритель мог легко увидеть «альтернативную» экспозицию.

Дворец промышленности, место проведения обеих выставок (Парижского салона и Салона отверженных), Эдуард Бальдюс, 1850 г.

Визуальная структура залов «Салона отверженных» отличалась от салонной нормы: полотна развешивали плотнее и без строгой жанровой иерархии, шли в алфавитном порядке и не были особо систематизированны.[2] Жанры не занимали отдельные «этажи» экспозиции, как это было принято в официальном Салоне. Вместо этого зритель видел рядом разные стили и размеры полотен, что приводило к хаосу и разрозненности в визуальном восприятии работ.

Пример систематизации работ парижского салона: «Вид на Салон 1785 года», Пьетро Антонио Мартини, 1785 г.

Так же как и у официальных выставок парижского салона у Салона отверженных был каталог. Однако он был составлен быстро и не полно (в каталоге указаны порядка 780 работ, но он не охватывает весь объем отклоненных), поэтому публике приходилось ориентироваться в экспозиции преимущественно визуально, без подробных печатных пояснений к каждой работе. Каталог Салона отверженных служил одновременно списком участников и инструментом навигации для публики и критики.

Участники и художественные особенности произведений

Салон отверженных 1863 года стал площадкой, на которой зрители впервые увидели работы, отвергнутые официальным жюри Парижского салона. Эти произведения в основном отличались от академических по сюжету и технике письма. Центральной фигурой конфликта 1863 года стал Эдуард Мане: «Завтрак на траве» раскритиковали в первую очередь за вульгарность и непристойность[3] — изображение обнаженной женщины с современно одетыми мужчинами выглядело дико для современников.

«Завтрак на траве», Эдуард Моне, 1863 г.

Фрагменты картины «Завтрак на траве» Эдуарда Моне, 1863 г.

Если рассматривать технику Мане, — плоскостные пятна цвета, резкие контрасты света и тени, при этом сохранен сильный академический рисунок — то она выглядела «сырой» и «неотшлифованной» для ценителей салонной живописи. Реакция публики и критики колебалась от насмешки до серьезных споров: часть критиков защищала художника, другие — высмеивали «небрежность» письма и «аморальность» сюжета.

Также критики отмечали, что композиция в центре опирается на сюжет гравюры Маркантонио Раймонди, созданной по мотивам работы Рафаэля, и указывали на сходство мотива с «Сельским концертом» Тициана.[3]

«Сельский концерт», Тициан, ок. 1509 г.; Фрагмент гравюры «Суд Париса» по мотивам Рафаэля Санти, Маркантонио Раймонди, ок. 1510–1520 гг.

Еще одной из провокационных картин Мане является «Олимпия», которая была выставлена позднее. Эта картина вызвала шок как у публики, так и получила критику со стороны салонных ценителей, во многом за свою «грубую откровенность».

«Олимпия», Эдуард Мане, 1863 г.

Фрагменты с техникой письма картины «Олимпия», Эдуард Мане, 1863 г.

В отличие от традиционных обнажённых мадонн или аллегорических фигур, Мане не идеализирует образ девушки на картине и не приписывает ей мифического сюжета, который «возвышал» бы фигуру в глазах зрителей, как это проявляется например на картине Александра Кабанеля «Рождение Венеры», выставленной в Парижском салоне 1863 года. Также можно заметить сходства с картиной Тициана «Венера Урбинская», над копией которой в тот период работал Мане: словно заимствуя ее элементы для «Олимпии», он снова перекладывает их на современный лад.

Техника Мане — относительно плоские участки цвета, как и на предыдущей картине «Завтрак на траве», четкое разделение на темные и светлые участки и уверенные контуры, что еще больше усиливает ощущение «открытости» и реализма, за что художник также был раскритикован.

«Рождение Венеры», Александр Кабанель, 1863 г.; «Венера Урбинская», Тициан, 1538 г.

Еще один художник, работа которого получила широкую огласку, — Джеймс Уистлер и его знаменитая «Symphony in White, No. 1: The White Girl» 1861–1862 гг. Сама картина, как и многие произведения «Салона отверженных», больше фокусируется на гармонии цвета и композиции, а не на содержательном сюжете. Фигура девушки в белом почти абстрактна — ее контуры смягчены, а белое пространство вокруг служит не фоном, а элементом композиции. Эта работа стала экспериментом художника с цветом как самостоятельной величиной: светлые тона, мягкие тени и минимальные сюжетные детали создают эффект некой музыкальности визуального ряда.

«Симфония в белом № 1», Джеймс Уистлер, 1861–1862 гг.; Фрагменты картины «Симфония в белом № 1»

Для зрителей Салона отверженных такое произведение могло выглядеть как абстрактное или «умозрительное»: обычно портреты такого формата писали с известных или общественно значимых людей. В случае Уистлера на картине изображена Джоанна Хиффернан — ирландская иммигрантка, которая позировала для художника в 1860-е.[5]

«Симфония в белом № 1» и примеры портретов парижского салона: «Портрет принцессы Матильды», Эдуард Луи Дюбюф, 1861 г.; «Огюст-Этьен Реньо де Сен-Жан д’Анжели», Шарль-Филипп Ларивьер, 1860 г.

Работа Уистлера не соответствовала драматическим сюжетам или идеализированным формам академической живописи. В контексте этой выставки его подход к цвету и композиции оказался контрастным и выразительным, что привлекло внимание публики, но отнюдь не всегда положительное: многие рецензии сводились к оценке картины как «одной из самых незавершенных работ» и проводили параллели с произведением «Женщина в белом» Уилки Коллинза, которое художник даже не читал, и уж тем более не пытался проиллюстрировать:

«Я не имел ни малейшего намерения иллюстрировать роман мистера Уилки Коллинза; более того, я его никогда не читал. На моей картине просто изображена девушка в белом, стоящая перед белым занавесом.»[6]

Спустя время художник создаст еще 2 работы, оформив три картины в серию под названием «Симфония в белом».

Серия работ «Симфония в белом» Джеймса Уистлера: «Симфония в белом № 1», 1861 г.; «Симфония в белом № 2», 1864 г.; «Симфония в белом № 3», 1865–1867 гг.

В «Салоне отверженных» также выставлялась и пейзажная живопись, которая не входила в число «предпочитаемых» жанров в парижском салоне, располагаясь ниже картин на исторические, мифологические и библейские сюжеты. Одним из таких пейзажистов на выставке был Йохан Бартольд Йонгкинд, которого часто относят к группе художников‑барбизонцев и к родоначальникам импрессионизма — он уделял большое внимание свету, атмосфере и природе. В 1863 году он выставил 3 своих произведения, в числе которых была картина «Руины замка Роземон».

«Руины замка Роземон», Йохан-Бартольд Йонгкинд, 1861 г.

Фрагменты с техникой письма картины «Руины замка Роземон», Йохан-Бартольд Йонгкинд, 1861 г.

Критика в тот момент отмечала его особую манеру: согласно исследованию, критик Артур Стивенс писал, что «картины Йонгкинда выделяются манерой мастера и акцентом, напоминающим способ гравюры — передача природы в его работах ощущается как глубокое впечатление».[4] Сама картина, изображающая архитектурные руины в пейзаже, косвенно сочетает историческую тематику, что приветствовалось канонами парижского салона, с мягкостью и интимностью пейзажной живописи, контрастирующими с академическими и преимущественно сконцентрированными на исторических событиях пейзажными полотнами, принятыми в официальном Салоне.

«Автопортрет», Камиль Писсарро, 1873 г.; «Автопортрет», Поль Сезанн, ок. 1890 г.; «Автопортрет», Арман Гийомен, 1878 г.

В выставке участвовало много художников, обретших позднее мировую известность: Писсарро, Сезанна, Гийомена и Фантен-Латура также были отвергнуты парижским салоном и выставляли свои работы на альтернативной выставке. Как уже говорилось ранее, большинство художников и их работы не были записаны в каталог, поэтому распознать их работы на этой выставке не предоставляется возможным. Однако же, несомненным остается одно: все участники «Салона отверженных» проложили путь к формированию новой системы оценивания искусства и возможности его развития в различных направлениях.

Критика современников и значение выставки

Выставка вызвала большой резонанс и интерес, ее посещало более тысячи человек в день. Несмотря на большое количество насмешек и резких суждений, вокруг «Салона отверженных» постепенно формировался круг защитников, которые сумели осмыслить новые эстетические принципы и публично поддержать художников. Один из таких людей — Эмиль Золя — стал самым последовательным и авторитетным защитником Мане и его круга.

Эмиль Золя, 1898 г.

Уже в середине 1860-х годов, комментируя «Завтрак на траве», он отделился от большей массы зрителей и встал на защиту молодых художников, заявив, что публика отказывается оценивать картину как произведение искусства и рассматривать ее с точки зрения искусства в целом. Позже, в своей отдельной брошюре ‘Édouard Manet’ (1867 г.) Золя продолжил линию защиты, объясняя «грубость» работы Мане как сознательный и честный реализм, который противопоставляется салонной «гладкой» манере письма:

«То, что называют его небрежностью, — это смелость видеть современность такой, какая она есть»

Эмиль Золя, статья в журнале 'La Revue du XXe siècle', 1867 г.

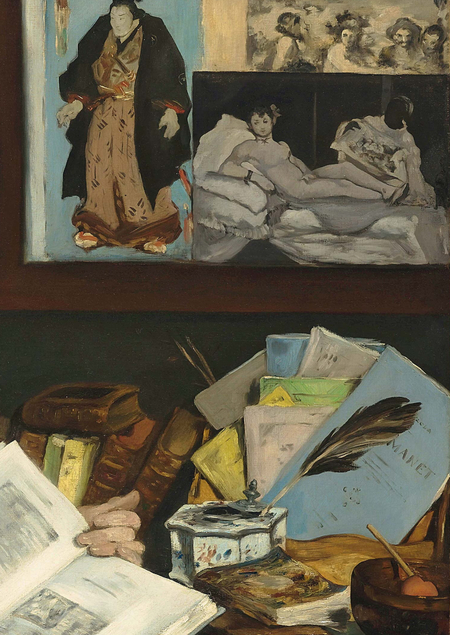

Такие обстоятельства и защита со стороны Золя впоследствие привели к дружбе между писателем и художником, а в 1868 в знак благодарности Эдуард Мане пишет портрет Золя. На самой картине можно увидеть как картину «Олимпия» самого Мане, которая была одной из любимых картин писателя, так и голубую брошюру со статьей о Мане, которую Золя написал в 1866 году в журнале La Revue du XXe siècle, вышедшей в формате брошюры уже в следующем году.

«Эмиль Золя», Эдуард Мане, 1868 г.; Фрагмент с картиной Эдуарда Мане «Олимпия»; Фрагмент с брошюрой Эмиля Золя ‘Édouard Manet’

Еще одним защитником художников «Салона отверженных» стал Теодор Дюре — критик, коллекционер и один из первых теоретиков импрессионизма. Он воспринимал Салон отверженных как важный этап вектора развития искусства. Позднее, в книге 'Histoire des peintres impressionnistes', он писал:

«Жюри салона могло только поддерживать живопись, не имевшую будущего, и отвергать ту, что должна была завоевать мир»

Дюре, Histoire des peintres impressionnistes, 1878 г.

«Портрет Теодора Дюре», Эдуард Мане, 1868 г.; «Композиция в светло-розовых и чёрных тонах: портрет Теодора Дюре», Джеймс Макнил Уистлер, 1883 г.

В статьях 1860-х годов Дюре поддерживал молодых авторов, отмечая, что их «незавершенный» мазок, на который часто указывали жюри парижского салона, — не ошибка, а отказ от академизма, мешающего изображать живое впечатление. Его собственные покупки работ Мане и Писсарро можно назвать помощью в укреплении материального положения художников и в обретении независимости от официальных институтов.

Картины художников этого салона также покупали Поле Дюран-Рюэле и Жюльене-Франсуа Танги.[2] Оба, вопреки крайне обостренной реакции публики, начали приобретать полотна новых художников, которые позднее станут основоположниками импрессионизма.

«Портрет Поля Дюран-Рюэля», Частная коллекция, 1866 г.; «Портрет Папаши Танги», Эмиль Бернар, 1887 г.

Несмотря на ожидания Парижского салона, который был уверен, что параллельная выставка провалится и покажет несостоятельность отвергнутых художников, произошло обратное. Салон отверженных не только привлек внимание публики, но и стал символом несогласия с академической политикой жюри.

Эти две выставки — официальная и альтернативная — сосуществовали рядом, и это соседство показало слабости парижского салона: его догматизм и неспособность замечать новые художественные поиски. Так «Салон отверженных» привел к осознанию того, что помимо официального искусства и его канонов может существовать альтернативный взгляд, который и проложил дорогу к развитию новых направлений в будущем, в частности — импрессионизма.

Дальнейшее влияние

После «Салона отверженных» стало очевидно, что художники могут заявлять о себе и вне официальной системы. Уже в конце 1860-х и начале 1870-х годов вокруг художников, отвергнутых Салоном, формируются устойчивые круги взаимной поддержки. Главным подтверждением этого стала первая выставка импрессионистов 1874 года, организованная вне парижского Салона. На ней были представлены такие работы, как «Впечатление. Восход солнца» Клода Моне, «Ложа» Пьера Огюста Ренуара, жанровые сцены Эдгара Дега, пейзажи Альфреда Сислея, а серия из 2 картин Клода Моне «Бульвар Капуцинок» стала программным произведением выставки. Хотя критика встретила экспозицию резко, она показала жизнеспособность независимого художественного пути и подтолкнула к появлению новых выставочных форматов.

«Впечатление. Восход солнца», Клод Моне, 1872 г.

«Бульвар Капуцинок», № 1, Клод Моне, 1873 г.; «Бульвар Капуцинок», № 2, Клод Моне, 1873–1874 гг.; «Ложа», Пьер Огюст Ренуар, 1874 г.

Формирование независимых выставок способствовало появлению новой экономической системы. После Салона отвержённых арт-дилеры — прежде всего Поль Дюран-Рюэль — начинают систематически покупать работы художников, отвергнутых официальным Салоном. Его поддержка Моне («Бульвар Капуцинок», 1873), Писсарро и Ренуара сыграла решающую роль: художники получили возможность работать не ориентируясь на вкусы жюри. Позднее такую же роль сыграли Амбруаз Воллар, продвигающий Сезанна («Гора Сент-Виктуар», цикл 1880–1900), и Тео ван Гог, благодаря которому Ван Гог мог продолжать работать до конца жизни.

«Портрет Амбруаза Воллара», Пьер Огюст Ренуар, 1908 г.; «Портрет Поля Дюрана-Рюэля», Пьер Огюст Ренуар, 1910 г.

В 1881 году Французская академия изящных искусств прекратила спонсировать Парижский салон, после чего сформировалось Общество французских художников и монополия официальной системы начала ослабевать. Уже в 1884 году был основан «Салон независимых», действовавший без жюри и без наград. Здесь впервые широко заявили о себе неоимпрессионисты: Жорж Сёра с «Купанием в Аньере» и Поль Синьяк с картиной «Завтрак» и ранними морскими пейзажами. Салон быстро стал центром для художников, которым было необходимо свободное пространство показа.

«Купание в Аньере», Жорж Сёра, 1884 г.; «Завтрак» (или «Столовая»), Поль Синьяк, 1887 г.

Следующим шагом стал Осенний салон ('Salon d’Automne'), созданный в 1903 году. Он стал важной площадкой для модернистов начала века и сыграл ключевую роль в становлении фовизма — именно здесь в 1905 году был показан портрет жены Матисса «Женщина в шляпе», вызвавший известный скандал и породивший термин «фовисты». Осенний салон унаследовал профессиональную организацию официальных выставок, но ориентировался на поддержку новых художественных направлений.

«Женщина в шляпе», Анри маттис, 1905 г.; «Сушка парусов», Андре Дерен, 1905 г.

С исчезновением монополии Салона художники получают возможность формировать собственные выставочные пространства. К концу века в Париже действуют уже несколько независимых групп: импрессионисты, «Наби», молодые символисты и фовисты. Каждое новое направление использует модель, возникшую именно в 1863 году: отсутствие жюри, собственный круг зрителей и свободу эксперимента. Таким образом, частные и независимые выставки, возникшие после «Салона отверженных», сформировали новую художественную инфраструктуру.

Итоги

«Салон отверженных» 1863 года показал, что официальные правила Парижского салона слишком ограничивают художников и мешают новым идеям. На выставке работы Мане, Уистлера, Йонгкинда и Писсарро с необычной композицией, цветом и сюжетом контрастировали с академическим искусством. Хотя критики часто осуждали эти картины, выставка привлекла внимание публики и защитников нового искусства, таких как Эмиль Золя и Теодор Дюре, создавая пространство для свободного художественного выражения.

Эта выставка стала примером для независимых показов и помогла развить новые направления, включая импрессионизм. Благодаря ей художники поняли, что можно работать и без официального одобрения, а публика — что существует альтернатива академическим нормам. Опыт «Салона отверженных» напрямую подготовил почву для первой выставки импрессионистов в 1874 году, где Моне, Писсарро, Ренуар и другие продолжили искать новые формы и техники в живописи. Таким образом, Салон отверженных стал одним из ключевых событий в истории европейских выставок, открыв дорогу новым направлениям в искусстве и новому взгляду на систему выставочного пространства.

Хауптман У. Жюри, протесты и контрвыставки до 1850 года // The Art Bulletin. — 1985. — № 67. — С. 95–109. (дата обращения: 20.11.2025)

Как Парижский салон вершил судьбы художников // Arzamas URL: https://arzamas.academy/materials/212 (дата обращения: 18.11.2025).

Мосин И. Г Мировое искусство. Импрессионизм. — М.: Кристалл, 2006. — 6-90 с. (дата обращения: 20.11.2025)

Креспель Ж. П. Повседневная жизнь импрессионистов. 1863-1883 / Жан Поль Креспель; пер. с фр. Е. Пуряевой; — М.: Молодая гвардия; Палимпсест, 2012. — 284 с.

Symphony In White, No. 1: The White Girl // Atrhive URL: https://www.artchive.com/artwork/symphony-in-white,-no.-1-the-white-girl-1862-by-james-whistler/ (дата обращения: 20.11.2025).

Pennell J., Pennell E.R. The Life of James McNeill Whistler. — Philadelphia: J.B. Lippincott Company, W. Heinemann., 1908. — 453 с. (дата обращения: 22.11.2025)

Чем «Олимпия» Мане напугала первых зрителей // Arzamas URL: https://arzamas.academy/courses/59/1 (дата обращения: 18.11.2025).

https://gallerix.ru/ (дата обращения: 23.11.2025)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4438997g/f1.item (дата обращения: 20.11.2025)

https://www.louvre.fr/en (дата обращения: 20.11.2025)

https://www.musee-orsay.fr/fr (дата обращения: 20.11.2025)

https://artchive.ru/ (дата обращения: 20.11.2025)