Эволюция сложности в детских играх

Рубрикатор

— Коцепция — Сложность как базовый элемент гейм-дизайна — Как это было раньше — Как стало сейчас — Почему все упростили — Что изменилось визуально — Что мы теряем и выигрываем в гейм-дизайне — Где сложность еще жива — Вывод

Концепция

В современном обществе детские игры демонстрируют тенденцию к упрощению как в механиках, так и в общей концепции. Если раньше игры способствовали развитию терпения, внимательности и способности преодолевать трудности, то сейчас преобладают форматы с мгновенным вознаграждением. Данное исследование посвящено анализу изменений в представлении о сложности детских игр и их связи с эволюцией культурных норм детства.

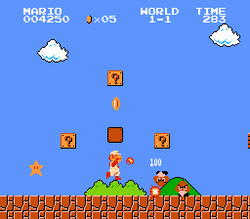

Игры конца XX — начала XXI века предполагали значительные когнитивные и эмоциональные затраты. Например, классические платформеры Super Mario Bros. (NES, 1985) и The Legend of Zelda (1986) требовали запоминания расположения врагов, платформ и секретов; смерть означала возврат к началу уровня или мира, что заставляло проходить большие участки заново. Sonic the Hedgehog (1991) наказывал потерей всех колец и мгновенной смертью при попадании, вынуждая развивать точность и скорость реакции. Tetris (1984–1989) ускорял падение фигур без возможности паузы, а ошибка приводила к быстрому заполнению экрана и завершению партии. Аркадные игры типа Pac-Man (1980) или Space Invaders (1978) давали лишь три «жизни» на всю игру без сохранений. Даже относительно простые тайтлы вроде Kirby’s Dream Land (1992) или Alex Kidd in Miracle World (1986) требовали многократных попыток для прохождения боссов. Сложность выступала моделью взросления: через повторения и постепенное освоение формировались навыки устойчивости. Неудача была неотъемлемой частью обучения.

Современные мобильные и цифровые детские игры ориентированы на удержание внимания. Candy Crush Saga (2012): уровни короткие, неудача решается покупкой бустеров или ожиданием восстановления «жизней» (таймер 30 минут на жизнь); система подстраивает сложность, чтобы игрок почти всегда продвигался. Toca Life World (с 2014, объединенная версия 2018) — полностью открытый мир без целей, наказаний и проигрыша; ребенок просто «играет в куклы» в цифровом пространстве. Toca Boo, Toca Hair Salon и другие приложения серии исключают даже намек на фрустрацию. Duolingo (2011) превращает изучение языка в цепочку микрозаданий: ошибка не останавливает прогресс, а лишь слегка снижает «здоровье», которое быстро восстанавливается; стрики поддерживаются напоминаниями и бонусами. Бесконечные раннеры вроде Subway Surfers (2012) или Temple Run (2011) используют автосейвы, возрождения за рекламу/валюту и ежедневные награды. Roblox (2006) в большинстве детских опытов (Obby, Tycoon) предлагает чекпоинты каждые 10–15 секунд и мгновенное возрождение. Визуальный стиль — пастельные тона, круглые формы, постоянные анимации поощрения.

Основной вопрос: какие аспекты детского опыта теряются при отказе от сложности? Упрощение повышает доступность, но может ограничивать развитие упорства и способности справляться с неудачами. Эволюция игр отражает культурную трансформацию — от воспитания через преодоление к воспитанию в условиях комфорта и безопасности.

Сложность как базовый элемент гейм-дизайна

В ранних видеоиграх сложность выступала основным инструментом обучения игрока. Прогресс зависел только от роста личного мастерства, а не от подсказок системы. В Super Mario Bros. (1985) смерть отбрасывала к началу мира без сохранений, в Tetris (1984–1989) темп постоянно ускорялся, а в Pac-Man (1980) и Sonic the Hedgehog (1991) ошибка означала потерю всего прогресса.

Фрустрация здесь была запланированной механикой: поражение давало точную обратную связь и мотивировало к новой попытке. Правила оставались полностью прозрачными, успех определяло только умение игрока, поэтому сложность воспринималась как честная.

Таким образом, в гейм-дизайне 1980–1990-х годов сложность являлась центральным элементом: она превращала игру в модель реального испытания, где преодоление было главной ценностью опыта.

Как это было раньше?

До появления цифровых платформ детские игры существовали в физическом и социальном пространстве, где сложность формировалась через обговоренные правила, соревнование и риск. Уличные игры вроде пряток, «Казаки-разбойники» или классиков требовали скорости, координации, умения договариваться и принимать поражение. Такой подход соотносится с пониманием игры как культурной практики у Й. Хейзинги (Homo Ludens, 1938) и как системы правил у Р. Кайуа (Man, Play and Games, 1958). Ошибка не сглаживалась внешними механизмами — она проживалась открыто, что соответствует идеям Д. Б. Эльконина о развитии через действие (Психология игры, 1978).

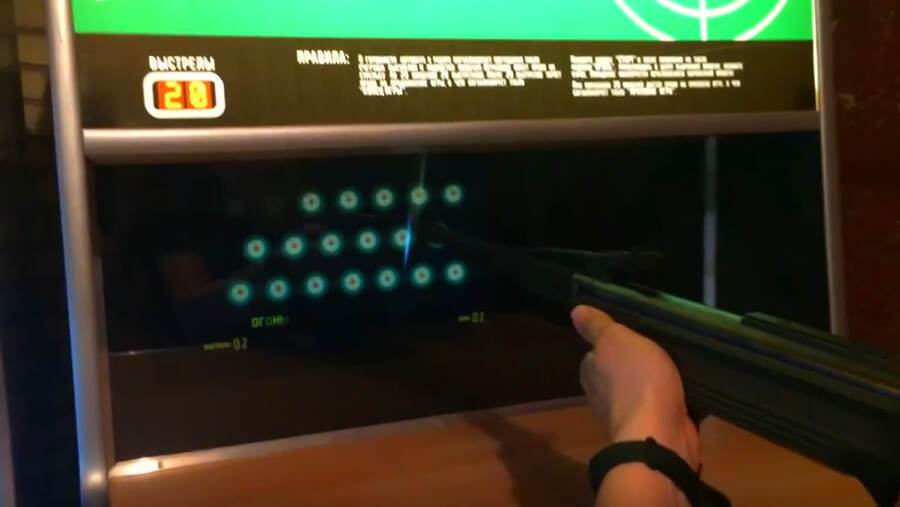

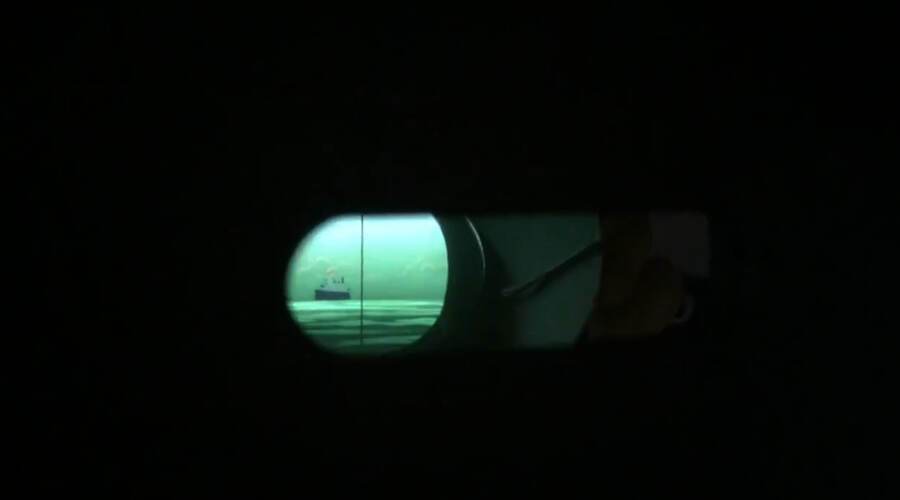

В 1970–1980-х советские аркадные автоматы перенесли эту логику в электронный формат. «Морской бой» (1974), «Снайпер» (1979), «Танкодром» (1982) давали 3–5 попыток и требовали точной реакции и запоминания паттернов. Проиграл — жетон кончился, начинай сначала. В отличие от западных аркад, где сложность была объектом монетизации, советские автоматы работали скорее как тренажеры, цель которых улучшить свой результат, а не просто скоротать время.

Снайпер, Морской бой, Перехватчик

Домашние консоли 1980–1990-х усилили эффект проигрыша. The Legend of Zelda (1986) — без карты и сохранений в первых версиях. Обычно дети прибегали к использованию блокнотов, либо же хранили все в голове. Super Mario Bros. (1985) — смерть отбрасывала к началу мира. Sonic the Hedgehog (1991) — потерял кольца и упал в пропасть — весь прогресс уровня потерян, начинай заново. Отсутствие автосейвов и чекпоинтов заставляло проходить уровни десятки раз, пока мышцы и мозг не запоминали каждый прыжок, также оттачивая глазомер.

Sonic the Hedgehog (1991), The legend of zelda (1986)

Во всех этих форматах сложность была главным учителем: ошибка не сглаживалась системой, она учила на практике. Прогресс ощущался честным, потому что зависел только от игрока, а не от интерфейса или доната. Именно эта модель, к сожалению, и начала исчезать с приходом мобильных игр и free-to-play.

Как стало сейчас

Современные детские игры строятся на принципе удержать ребёнка в приложении как можно дольше, а не заставить его становиться лучше. Поражение либо отсутствует полностью, либо мгновенно «растворяется».

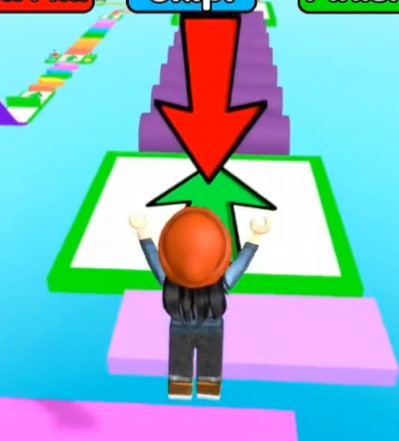

Subway Surfers, Roblox: Obby

Классический пример — бесконечные раннеры и Obby в Roblox. В Subway Surfers (2012) упал под поезд — сразу респавн за рекламу или ключи. В большинстве детских режимов Roblox (Tycoon, Obby, Simulator) чекпоинты стоят каждые 5–10 секунд, а смерть вообще ничего не значит: ты появляешься там же, где умер. Ошибка не учит, она даже не фиксируется.

Гиперказуальные хиты (или же брейнрот игры) от Voodoo (Helix Jump 2018, Aquapark.io, Hole.io и тд.) довели упрощение до предела: одно действие (свайп или удержание пальца), уровни генерируются случайно и проходятся с первого-второго раза. Игра сама подкручивает сложность вниз, если видит, что игрок часто проигрывает. Навык не нужен — достаточно держать приложение открытым. К тому же, пестрые цвета завлекают детей в подобные игры.

Hole.io, Helix Jump

Этот сдвиг связан с моделью free-to-play, где метрики удержания важнее обучения. Как отмечают Бьорк и Холопайнен (Bjork & Holopainen, Patterns in Game Design, 2005), снижение фрустрации повышает частоту возвращений. Из популярный примеров, в которых «залипают» не только дети — Candy Crush Saga (2012). Игра адаптирует уровни, выдает бустеры и создает ощущение успеха даже при низком уровне мастерства.

Это отражение тенденции к избеганию дискомфорта в цифровой среде. Платформы стремятся минимизировать негативные стимулы, чтобы удерживать внимание. В результате исчезает связь между усилием и достижением: прогресс становится внешним, а не заработанным. Усилие и заслуженный результат ушли на второй план.

Почему все упростили

Упрощение детских игр вызвано экономикой free-to-play. Основной доход идёт от времени в приложении и рекламы, поэтому фрустрация считается угрозой удержанию. Любая сложная механика заменяется короткими циклами вознаграждения.

Неудача превращается в точку монетизации. В Subway Surfers и Temple Run продолжение — за просмотр рекламы, в Candy Crush — покупка бустеров. В гиперказуальных играх роста навыка вообще не требуется: уровни генерируются просто, а алгоритм динамически снижает сложность при первых ошибках.

Candy Crush

На этот процесс влияет и современный UX-подход. Мобильный рынок сформировал ожидание мгновенного входа в игру, без обучения и без риска «потеряться». Как пишет С. Роджерс (Level Up! , 2014), именно первые секунды определяют удержание, поэтому интерфейс берет часть действий на себя: автосохранения, мягкие подсказки, чекпоинты каждые несколько секунд. Игра сопровождает пользователя, а не проверяет его способность справляться самостоятельно.

Дополнительную роль играет адаптивная сложность, алгоритмы подстраивают уровни так, чтобы избежать разрыва между ожиданием и результатом. В исследованиях мобильного удержания это описывается как механизм эмоционального сглаживания, а не стимул к обучению (Turgut, Mobile Games Engagement, 2019). В такой системе преодоление перестает быть ценностью, потому что сама необходимость преодолевать исчезает.

Что изменилось визуально

В играх 1980–1990-х графика подчеркивала вызов. Пиксель-арт с жесткими контурами, резкими контрастами и минимальным HUD заставлял игрока самому читать пространство. В Super Mario Bros (1985) опасность обозначалась только формой и движением — шипы, пропасти, враги. Никаких стрелок, подсказок или маркеров. В Sonic the Hedgehog (1991) скорость передавалась через размытие фона и плотность препятствий — все нужно было улавливать на лету.

Super Mario Bros, Sonic The Hedgehog

Современные детские игры используют противоположный подход. Основные приемы:

- пастельные цвета и градиенты; - скругленные формы, большие глаза у персонажей; - постоянные вспышки, конфетти и сердечки при любом действии; - огромные светящиеся стрелки, подсвеченные кнопки и маркеры «куда нажать».

Экран Game Over практически исчез. Вместо него — мягкое «Попробуй ещё раз :)» и мгновенная награда. Визуальный дизайн перешел от нейтрального и требовательного к «заботливому»: он не просто оформляет игру, а сам выполняет роль няньки, заранее снимая любое напряжение и снижая когнитивную нагрузку. В итоге игроку больше не нужно самостоятельно интерпретировать мир — игра все объясняет и ведет за ручку игрока.

Что теряет и выигрывает гейм-дизайн

Убирая сложность, современный детский гейм-дизайн теряет ключевые инструменты создания глубины.

1. В The Legend of Zelda (1986) и Metroid (1986) каждая смерть углубляла понимание мира. В Count Masters (2021) или Join Clash 3D (2020) все решает один свайп — ошибка ничего не учит, уровень проходится случайно.

2. Idle-игры вроде Idle Miner Tycoon (2016) и Tap Tap Fish (2016) идут вперед сами. BabyBus сводит все к «нажми — получи награду». Нет цепочек взаимосвязанных механик и метапрогресса.

3. Уходит долгосрочная кривая сложности Сессии по 3–5 минут, уровни изолированы, ничего не переносится дальше. Нет «озарения» после десятков часов.

4. Ломается flow, ведь автоматическая подстройка сложности разрушает баланс «вызов и навык». Поток не возникает — игрок просто потребляет конвейер контента.

5. Пропадает заслуженная победа и гордость от нее. Радость после 50 попыток сменилась на мелкие всплески каждые 15 секунд независимо от усилий.

Но в этом есть и свои плюсы, и выигрыш для гейм-дизайна:

1. Минимальный порог входа. То есть, ребенок 3–4 лет может играть без туториала. BabyBus, PJ Masks: Moonlight Heroes, Toca Boca — все понятно с первого касания. Дизайнеру не нужно тратить часы на обучение базовым механикам.

2. Автосохранения, отсутствие наказания и адаптивная сложность позволяют играть детям с ОВЗ, СДВГ, моторными проблемами или на спектре. Если сравнить, то Super Mario отсеивал 70% детей на первых уровнях, современные же приложения удерживают почти на 100%.

3. Когда сложность не обязательна, появляется место для: чистых песочниц (Toca Life, Minecraft), симуляторов ухода (Pou, My Talking Tom), ритмических и релаксационных игр, AR-приложений без цели и проигрыша. Ценность создается путем прогресса.

4. Социальный и эмоциональный фокус. Упрощенные механики легче интегрировать в кооператив и ролевые форматы: Roblox-аватары, PK XD, Zepeto для малышей. Игра становится площадкой для коммуникации, самовыражения.

Где сложность еще жива?

В инди-сегменте ее часто оставляют как главную фичу. Celeste (2018) — платформер с очень высокой сложностью, но с полноценным Assist Mode (бесконечные жизни, замедление, пропуск участков). Игрок сам решает, хочет ли он настоящий челлендж или просто историю.

Hollow Knight (2017) вообще не дает поблажек: огромный мир, жесткие боссы, обучение только через смерть — и все равно игру проходят тысячи детей 10–14 лет.

В коммерческих проектах сложность обычно делают настраиваемой. Cuphead (2017) — режим Simple / Regular / Expert, где Simple все равно требует нормального навыка. Ori and the Blind Forest (2015) и Ori and the Will of the Wisps (2020) на высоких уровнях сложности возвращают ту самую «старую школу» с точным таймингом и без частых чекпоинтов.

Появляются и образовательные игры, где сложность — это основа обучения. Human Resource Machine (2015), 7 Billion Humans (2018), The Signal State (2021) — прогресс возможен только если реально понимаешь логику и программирование. Нет адаптивной подстройки сложности. Пока не решил — не идешь дальше.

Сложность никуда не делась, просто перестала быть обязательной. Теперь это отдельная ниша для тех, кто готов тратить время и усилия. В массовом детском сегменте ее почти нет, зато в инди и образовательных проектах она сохраняется и даже развивается — просто игрок сам выбирает, нужна ли она ему.

Вывод

Эволюция детских игр отчетливо показывает смену парадигмы сложности. В 1980–1990-х она была главным инструментом гейм-дизайна: прогресс строился на личном мастерстве, повторных попытках и честной обратной связи от системы. Ошибка не сглаживалась — она учила читать паттерны, планировать действия и выдерживать отложенную награду. Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Tetris и даже советские автоматы работали именно так.

Современный мобильный и free-to-play сегмент сделал сложность необязательной. Алгоритмы динамически подстраивают уровни, чекпоинты ставятся каждые 10 секунд, поражение покупается рекламой или бустерами. Визуально все перешло от резкого пиксель-арта к пастельным тонам и «заботливым» интерфейсам. В результате игры стали максимально доступными и инклюзивными — теперь в них могут играть дети 3–5 лет и дети с ОВЗ, чего раньше практически не было.

Однако цена этого — потеря глубины. Гейм-дизайн лишился механик накопления навыка, долгосрочной кривой сложности и ощущения заслуженной победы. Игра перестала быть безопасно моделировать реальные испытания и превратилась в сервис непрерывного комфортного потребления.

Проблема не в самом упрощении, а в его тотальности. Когда комфорт — единственный допустимый принцип, исчезает баланс. Лучшие современные примеры (Celeste с Assist Mode, Ori, некоторые образовательные проекты) показывают выход: сложность должна остаться доступной опцией, а не исчезнуть совсем. Только тогда детская игра снова сможет быть и абсолютно безопасной, и по-настоящему развивающей одновременно.

Хёйзинга Й. Homo Ludens. Опыт определения игры как элемента культуры. — М.: АСТ, 2020.

Кайуа Р. Игры и люди. — М.: Академический проект, 2007.

Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978.

Чиксентмихайи М. Поток. Психология оптимального переживания. — М: Альпина нон-фикшн, 2019.

Bjork J., Holopainen J. Patterns in Game Design. — Hingham: Charles River Media, 2005.

Greenfield S. Mind Change: How Digital Technologies Are Leaving Their Mark on Our Brains. — New York: Random House, 2015.

Turgut Z. Mobile Games Engagement: Behavioral Patterns in Free-to-Play Design. — London: Routledge, 2019.