Эволюция образа рыцаря в средневековом искусстве: история появления, расцве

«Не дай господь и ангелы святые, Чтоб обесчестил я наш край родимый. Позор и срам мне страшны — не кончина, Отвагою — вот чем мы Карлу милы».

Роланд, «Песнь о Роланде»

Концепция

Если у современного человека спросить, кто такой рыцарь, что первое придет ему на ум: благородный герой в блестящих серебряных доспехах или бывалый воин в потертой кольчуге, сражающийся верхом в гуще толпы за своего сеньора? На чем он заострит внимание: на честных поступках и вежливости или на количестве ран, полученных в битвах? Кажется, довольно сложно оценить, насколько сильно сегодняшнее представление о рыцарях отличается от облика настоящих средневековых всадников, сражавшихся в битвах. Не менее трудно ответить на вопрос: почему в XXI веке люди считают, что воин в латных доспехах — это обязательно бескорыстный герой, совершающий подвиги?

Однако все можно прояснить, если глубже погрузиться в историю возникновения рыцарства, его подлинного расцвета в Средневековье и последующего кризиса, начавшегося с приходом эпохи Возрождения.

Знания о том, как зарождался образ рыцаря, дадут четкое понимание различий в средствах и приемах, которые использовались для его репрезентации в разные исторические периоды, а также развеют культурный миф о «рыцаре на белом коне» — идеальном справедливом воине, спасающем принцессу из мучительного заточения.

← Рыцарский турнир, миниатюра из Манесского кодекса, 1300 г.

В ходе данного визуального исследования меня прежде всего интересовала репрезентация рыцарства в хронологических рамках эпохи Средневековья, так как именно на это время пришелся пик популярности всадников и тяжелой конницы в составе армии. Тем не менее помимо средневековых образов, я считаю важным:

- показать, что именно легло в основу рыцарской культуры, предшествовало ее развитию и популяризации;

- проследить момент кардинального сдвига в репрезентации — смещение акцента от физической мощи и воинской чести к внутренним, нравственным и духовным качествам.

Главная цель остается прежней: сфокусироваться на том, как средневековые мастера и художники представляли рыцарство в реалиях своего времени.

Структура исследования охватывает ключевые этапы формирования и трансформации образа всадников преимущественно с V по XIV–XV века. В каждом из них я проанализирую подходы к репрезентации, использовавшиеся в основных видах визуальных источников эпохи (книгах, полотнах, мозаиках и других). Сначала рассмотрю античные предпосылки, затем проанализирую трансформацию образа на протяжении разных периодов Средневековья и в завершение кратко сопоставлю исторический облик рыцаря с его репрезентациями в Ренессансе и Барокко.

Античность: конь как символ статуса и власти

Известно, что использование лошади для верховой езды началось, вероятно, только на исходе II тысячелетия до н. э. [1] Рассмотрим барельеф и фрагмент вазописи, чтобы увидеть как во времена античности изображали всадников.

← Алебастровый барельеф. Фрагмент сцены охоты на львов при Ашшурбанапале, VII век до н. э., Северный дворец в Ниневии, Месопотамия, современный Ирак

Ассирийский царь Ашшурбанапал на коне вонзает копьё в голову льва. Алебастровый барельеф, Северный дворец в Ниневии, Месопотамия, современный Ирак, 645–635 гг. до н. э

На представленном алебастровом барельефе отчетливо виден акцент на превосходство царя Ашшурбанапала как правителя и главного персонажа в сцене охоты. Копье, пронзающее пасть льва — царя зверей символизирует его господство над самой природой. Кроме того, лев изображен значительно меньше коней, что дополнительно подчеркивает величие всадника, легко управляющего столь мощным животным. Одежда Ашшурбанапала и конское снаряжение имеют множество тщательно проработанных элементов и деталей — явные показатели статуса и богатства, как и сама сцена охоты.

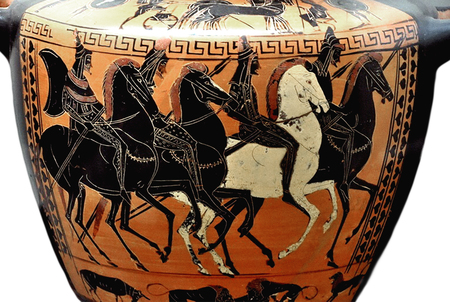

В качестве второго примера обратимся к вазописи Эксекия. Хотя изображение выполнено в упрощенной манере, все равно на облачениях всадников можно увидеть мелкие узоры. Стоит отметить, что они имеют мало схожего с доспехами, способными защитить от удара мяча. Это позволяет предположить, что перед нами — представители знати, а кони, на которых они скачут, служат наглядным подтверждением их богатства и высокого положения.

← Древнегреческая вазопись авторства Эксекия — гончара и вазописца Афин, 550-530 гг. до н. э.

В ходе небольшого исследования, где были рассмотрены два разных античных источника репрезентации образа всадника, можно сделать вывод: несмотря на стилистические различия в изображении, мастера через символический образ коня стремились передать статус владельца, его превосходство и власть.

Данный принцип репрезентации в последствии найдет отражение в образе рыцарей, хотя и будет немного переосмыслен в соответствии с идеями и изменениями новой эпохи.

Раннее Средневековье

Миниатюры из «Утрехтской псалтири», 820-835 гг.

Визуальных источников, показывающих первых рыцарей периода раннего Средневековья, дошло до нас немного, предположительно из-за войн и ограниченности ресурсов. Тем не менее в рукописных псалтирях — в частности, в Утрехтской и Штутгартской — сохранились яркие изображения всадников вооруженных копьями, мечами и топорами.

Всадники. Миниатюры из «Штутгартской псалтыри» 820-830 гг.

На представленных страницах видно, что рыцари облачены в «аварскую» тунику, и лишь некоторые фигуры поверх носят кольчугу. Малочисленность металлической брони у воинов можно объяснить дорогостоящим вооружением, которое было необходимо для обеспечения профессионалов кавалерии. [2]

Обратим внимание на детали репрезентации всадников, которые заметны не сразу: лица мужчин серьезны, они стараются держать строй, движения направлены вперед, а оружие готово к бою. На одной из миниатюр запечатлен рыцарь явно только вышедший из сражения: его одежда в крови, но он уже готов к новой схватке. Всадники на другой миниатюре оставляют позади тела павших и невозмутимо продолжают свой путь.

Эти детали раскрывают суть рыцарского идеала раннего Средневековья: дисциплинированный воин, сильный духом и телом, готовый сражаться против зла.

(1) Оплакивание Иисусом Иерусалима из «Евангелия Оттона III», ок. 1000 г. н.э (2) Шестая труба откровения Иоанна из Бамбергского апокалипсиса, 1001–1020 гг.

Проанализируем также две более поздние иллюстрации. Здесь абсолютно все рыцари уже в кольчугах. Особенно выразительна сцена из Бамбергского апокалипсиса: кони всадников изображены с открытыми ртами, из которых обильно течет кровь. Несмотря на повреждения они продолжают идти прямо по телам убитых. Эта сцена показывающая жестокость и беспощадность станет одним из устойчивых элементов репрезентации рыцарства после его окончательного формирования.

Классическое Средневековье

«Сословие рыцарей уже в самый момент своего зарождения подчас предстало как корпорация насильников, притеснителей, кровожадных и хищных животных».

Франко Кардини. «Истоки средневекового рыцарства»

Батальная сцена. Миниатюра из рукописи «Сентенций» Петра Ломбардского, 1180 г.

С переходом к Классическому Средневековью репрезентация рыцарства достигает кульминационной точки.

В воображении большинства рыцарь почти всегда держит в руках меч — классический атрибут вооруженного всадника. Однако, несмотря на распространенность этого представления, роль меча выходила за рамки обычного оружия: во многом благодаря церкви он также служил символом борьбы и «связующим звеном между идеологией защиты слабых и рыцарством». [3]

(1) Миниатюра из Библии Этьена Хардинга, XI в. (2) Миниатюра из манускрипта «Беатус де Лас Уэльгас», около 1220 г.

Иллюстрация из рукописной Библии Мациевского, фрагмент, 1240–1250 гг.

Обратимся снова к миниатюрам: действительно, рыцари теперь чаще изображены с мечами в руках. На некоторых страницах еще встречаются копья, однако они не преобладают — как это было в Штутгартской псалтыри в IX веке.

Любопытно, что даже в библейских миниатюрах сцены с рыцарями почти всегда сопровождаются жестокими кровавыми эпизодами. На одних изображениях воины, облаченные в длинные кольчуги, отрубают головы, на других — буквально рассекают противников пополам. Кроме того нередко теперь повторяется сюжет, где всадники идут прямо по телам мертвых.

На мой взгляд такая репрезентация образа рыцаря могла сформироваться в результате попыток церкви удержать баланс между «необходимыми» военными убийствами и неосуществимым желанием вычеркнуть войну из истории человечества. [4]

«Невоин жил для воина и по его милости, получая взамен защиту».

Франко Кардини. «Истоки средневекового рыцарства»

Граф Альбрехт II Гогенберг в сражении, миниатюра из Манесского кодекса, 1300 г.

С расцветом рыцарства значительную популярность приобрели и рыцарские турниры. На них воины в доспехах могли не только продемонстрировать свою силу, но и, конечно же, показать себя и свое мастерство перед публикой, любившей подобные зрелища.

На миниатюре из Манесского кодекса, где в центре возвышается граф Альбрехт II, проиллюстрирован, очевидно, один из таких турниров. На земле лежат поверженные всадники вместе с лошадьми, в то время как другие участники продолжают бой, несмотря на кровоточащие раны. У самого Альбрехта ран на теле не видно: он поднимает меч, полыхающий кровью словно огнем, чтобы нанести очередной удар.

Вся эта яркая сцена наглядно иллюстрирует, демонстрацию личной свободы, которую обретал рыцарь, владевший оружием.

(1) Дама помогает рыцарю надеть доспехи. (2) Дуэль рыцарей. Миниатюры из Манесского кодекса. 1300 г.

Позднее Средневековье

С началом XIV века рыцарство начало постепенно угасать. До кризиса еще было рано, однако в армии уже происходили изменения, вытесняющие всадников с тяжелыми мечами. Во многом это было связано с ростом популярности лучников и пехоты, появлением наемных армий, а также снижением стоимости защитных доспехов. [5]

Посмотрим, как эти процессы повлияли на репрезентацию рыцарского образа в позднем Средневековье.

Гвидориччо да Фольяно. Художник Симоне Мартини. Фреска 1328 г. Палаццо Пубблико. Сиена

Монета (франк) с изображением Иоанна II Доброго верхом на коне, 1360 г.

Фреска с Гвидориччо да Фольяно и монета-франк с Иоанном II показывают, что теперь с началом XIV века в доспехах и верхом на коне изображают не только воинов, но и знатных особ. При этом следует отметить: хотя Гвидориччо сохранял некоторые общие черты с рыцарями, его все же правильнее считать воином-наемником знатного происхождения.

Таким образом, фокус репрезентации смещается: если прежде подчеркивалась профессиональная боеспособность воина независимо от его рода, то теперь акцент делается на престиже и возможности обладать парадными доспехами по индивидуальному заказу.

Под натиском военно-социальных изменений рыцарские идеалы постепенно утрачивают свое прежнее значение.

«Битва тридцати» (1351 г.), миниатюра из «Сборника хроник из истории Бретани» Пьера ле Бу, 1480 г.

В XV веке создаются иллюстрации к французским хроникам, написанным в XIV веке.

Миниатюра «Битва тридцати» изображает поединок 1351 года, где 30 французов и 30 англичан согласно договоренности должны были сражаться пешими. На представленной композиции виден старый идеал рыцарского сражения [5]: главный план занимают воины, вовлеченные в схватку друг с другом. При этом половина рыцарей изображена в позолоченных доспехах, хотя в исторических источниках о битве такие детали не упоминаются.

Вероятно, что эта позолота появилась в связи с популяризацией парадных доспехов в XV веке: художник, иллюстрируя событие столетней давности, мог руководствоваться современными ему представлениями о рыцарском вооружении. Тем не менее, однозначно утвердить причину данного художественного решения трудно.

Битва при Оттерберне. Миниатюра из рукописи «Хроник» Жана Фруассара, фрагмент, 1399 г.

Миниатюры к Песни о Роланде из Больших французских хроник (1) сюжет авторства Симмона Мармиона середина XV в. (2) Гибель Роланда авторства Жана Фуке середина XV в.

Тот же прием с позолотой встречается и на некоторых иллюстрациях к «Большим французским хроникам» Жана Фруассара.

У одних рыцарей позолочена только часть доспеха, у других — как, например, на иллюстрации гибели Роланда, — доспех полностью золотой. Вероятно, художник стремился визуально подчеркнуть значимость героя в эпизоде поражения французского войска в битве в Ронсевальском ущелье.

Интересный факт: «Песнь о Роланде», написанная ориентировочно в XI веке, приобрела популярность именно в эпоху расцвета рыцарства — в период классического Средневековья. Образ Роланда во многом определил саму идею рыцарской чести и долга.

Кризис рыцарства в эпоху Возрождения

На первый взгляд может сложиться впечатление, что кризиса рыцарской эпохи не было вовсе и она просто перетерпела некоторые изменения. Однако, это не так.

Кризис был — и дело не только в активных военных переменах последних двух столетий Средневековья.

С приходом эпохи Возрождения рыцарский статус утратил свою исключительность, которая возвышала «свободных воинов», «владельцев священного оружия» над мелкой аристократией. Одновременно в обществе стали обретать популярность и укрепляться идеи гуманизма, национализма и патриотизма — все они противоречили ценностям и идеалам средневековых рыцарей. [6]

«Благородные и бодрящие рыцарские подвиги подверглись большему осмеянию, чем даже война».

Артур Боулз Фергюсон. «Золотая осень английского рыцарства»

Сон рыцаря, Рафаэль, 1504 г.

В изобразительном искусстве эпохи Возрождения прямые насмешки над рыцарями, конечно, отсутствовали, однако на некоторых полотнах и гравюрах можно проследить существенную трансформацию в репрезентации рыцарского образа по сравнению со средневековыми миниатюрами.

Показательным примером служит работа Рафаэля «Сон рыцаря». Само название намекает на завершение рыцарской эпохи: общество больше не испытывает той необходимости в защите от рыцарей как раньше.

На самой картине рыцарь предстает погруженным в умиротворенный, спокойный сон. Его конечности расслаблены, тело полностью открыто: он не ждет никакой битвы, а, напротив, словно отдыхает от нее, не обращая внимания ни на окружающих его дам, ни на протянутый в его сторону меч.

(1) Рыцарь, Смерть и Дьявол. Гравюра Альбрехта Дюрера, 1513 г. (2) Пляска Смерти, Рыцарь, Ганс Гольбейн Младший, 1526 г.

Другими яркими примерами служат гравюры Альбрехта Дюрера и Ганса Гольбейна Младшего, в которых образ рыцаря репрезентируется в окружении смерти.

В отличие от изображений насилия и кровопролития, типичных для репрезентации Средневековья, смерть здесь показана не символично, она обретает облик: предстает либо в виде скелета, пронзающего живот рыцаря, либо в образе наполовину сгнившего трупа с короной на голове.

Такой визуальный ряд подчеркивает неизбежность конца. Убивая одного рыцаря, смерть ставит точку в эпохе рыцарства, царившей в Средневековье.

Барочное переосмысление образа рыцаря

Что же случилось с образом рыцаря позже?

Рыцарский идеал был переосмыслен: он вобрал в себя новые черты, которые существенно отличались от средневековых канонов.

В искусстве Барокко репрезентация рыцаря смещается к акценту на духовности и театральности образа.

Рассмотрим подробнее картину Эль Греко «Рыцарь с рукой на груди», на которой герой изображен серьезным и строгим. Его взгляд направлен на зрителя, в ожидании какого-то ответа. Спокойная, уверенная поза подчеркивает внутреннюю собранность. Вместо доспехов — одежда с рюшами. Единственный намек на то, что перед нами все еще рыцарь — золоченная рукоять меча, которая является здесь скорее дополнительным атрибутом образа, чем тем самым неотъемлемым священным орудием в руках воина.

Вся композиция и сама фигура передают характерный для Барокко драматизм: напряжение сосредоточено не в действии, а во внутреннем состоянии персонажа.

← Рыцарь с рукой на груди, Эль Греко, около 1580 г.

(1) Портрет мужчины в доспехах с красным шарфом, Антонис ван Дейк, 1625–1627 гг. (2) Камерный портрет тевтонского рыцаря, Мартин ван Майтенс, 1743 г.

Заключение

Образ рыцаря прошел большой путь трансформации — от воина, совершающего подвиги в Средневековье, до инструмента для выражения новых духовных и философских идей.

Реальность существенно расходится с романтизированным мифом: рыцари Средневековья не были воплощением безупречного благородства. Их повседневная жизнь неразрывно была связана с насилием, военной агрессией и развлекательными турнирами.

Тем не менее образ подлинного рыцаря по-своему интересен и привлекателен. В миниатюрах, рассмотренных в ходе визуального исследования, действительно чувствуется свобода всадников, мастерски управляющих и конем, и своим оружием.

Франко Кардини. Истоки средневекового рыцарства. Пер. с ит. В. Гайдука. — М.: Ломоносовъ. — 2024. — с. 26

Франко Кардини. Истоки средневекового рыцарства. Пер. с ит. В. Гайдука. — М.: Ломоносовъ. — 2024. — с. 155-156

Жан Флори. Идеология меча [Электронный ресурс] URL: https://dl.libcats.org/genesis/191000/3ed68050f382fd0cb531444d0c34c155/_as/[Flori_ZH.]_Ideologiya_mecha._Preduestoriya_ruecar (libcats.org).pdf (дата обращения: 30.10.2025)

Франко Кардини. Истоки средневекового рыцарства. Пер. с ит. В. Гайдука. — М.: Ломоносовъ. — 2024. — с. 133

В. С. Калмыков. Рыцарский идеал войны и военное искусство Западной Европы XIV–XV вв. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rytsarskiy-ideal-voyny-i-voennoe-iskusstvo-zapadnoy-evropy-xiv-xv-vv/viewer (дата обращения: 14.11.2025)

А. Б. Фергюсон. Золотая осень английского рыцарства. Исследование упадка и трансформации рыцарского идеализма [Электронный ресурс] URL: https://djvu.online/file/7ewWtF9lNeqIY (дата обращения: 14.11.2025)

Старофранцузский эпос. Песнь о Роланде. Пер. с старофр. Ю. Корнеева. — М.: АСТ. — 2025. — 224 с. — (Эксклюзивная классика)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Assyrian_horses.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/21/9b/dd/219bdd47a75237849085b31c9df1fd88.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://vpk.name/file/img/frakiiskie-vsadniki-na-afinskoi-chernofigurnoi-vaze-okolo-510-goda-do-ne-naciona-0tgtrsh5-1613383742.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://static.tildacdn.com/tild3235-3565-4334-a539-666366376332/0069.jpg (дата обращения: 30.10.2025)

https://static.tildacdn.com/tild3036-3261-4162-b837-633133613831/0105.jpg (дата обращения: 30.10.2025)

https://archive.org/details/StuttgarterPsalter_966/page/n9/mode/2up (дата обращения 30.10.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Maciejowski_Bible_-Morgan_Library%26_Museum_MS_M.638%2C_fol._10v.jpg (дата обращения 30.10.2025)

https://i.pinimg.com/736x/5b/98/50/5b985041fd58a5294e6e6c073c0271eb.jpg (дата обращения 30.10.2025)

https://essentiels.bnf.fr/fr/societe/economie/b5ea6c1b-57ed-4d55-b6ea-cad52a6938a9-franc/article/4e17b8a1-fb64-4009-9b9e-bb438b16510c-cheval-franc (дата обращения: 30.10.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Simone_Martini_-Guidoriccio_da_Fogliano-_Google_Art_Project.jpg (дата обращения: 30.10.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/BambergerApokalypse.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglitData/image/cpg848/3/042r.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Otterburn_Battle.jpg/1280px-Otterburn_Battle.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/45/bd/fa/45bdfaea400ee47443f00aec49e3fed7.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://darthkendraresearch.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/09/bnf_fr_8266-f486-crop.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://heraldica.hypotheses.org/files/2016/02/2.K_mpfende_Ritter.png (дата обращения: 13.11.2025)

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglitData/image/cpg848/3/026r.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/a9/d4/97/a9d497fbe83d03e4a3351871aebc4fa2.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/78/38/72/783872ba68531235c5488aaa50bb613f.png (дата обращения: 13.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Holbein_Danse_Macabre_31.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Anthony_van_Dyck_-_Portrait_of_a_Man_in_Armour_with_a_Red_Scarf.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/RAFAEL_-Sueño_del_Caballero%28National_Gallery_de_Londres%2C_1504._Óleo_sobre_tabla%2C_17_x_17_cm%29.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://www.lempertz.com/lempertz_api/images/1149-51-Jacobus-Schmitz-Portrait-of-a-K.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/69/El_caballero_de_la_mano_en_el_pecho_%282008%29.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglitData/image/cpg848/3/231r.jpg (дата обращения: 13.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Grandes_chroniques_Roland.jpg (дата обращения: 14.11.2025)

https://riakalm.ru/images/FACTS/Mort_de_Roland.jpg (дата обращения: 14.11.2025)