Русская депрессия: от постсоветской меланхолии к doomer-визуальности

[1] Концепция

Выбор темы исследования обусловлен желанием понять, как визуальные коды депрессии и апатии, ставшие узнаваемыми в современной культуре России и СНГ, выросли из травмы постсоветского распада. Даже поколения, родившиеся после 2000-го года, ощущают притяжение к этой эстетике — к миру бетонных панелек, затянутых туманом дворов, грубых текстур и приглушённого света.

Алексей Юрчак в книге «Это было навсегда, пока не кончилось» подчёркивает, что позднесоветская эпоха сформировала уникальное состояние проживаемой бесконечности: «категория бесконечности в позднем социализме переживалась как нечто очевидное, незыблемое» [1, с. 4]. Именно из этой «ощущаемой стабильности, которая вдруг обрывается» возникает тот тип утраченной утопии, который позже проявляется в меланхолическом взгляде постсоветских поколений.

Гипотеза исследования: визуальный код депрессии и апатии в современной культуре России и СНГ — это трансформация постсоветской травмы и продолжение утраченной утопии, перешедшей в интимные образы, связанные с личным опытом.

Цель — проследить, как как постсоветская меланхолия 1990–2000-х трансформировалась в визуальный язык современной «русской депрессии» и стала частью массовой культуры через музыку, фотографию и интернет-мифологию.

Методы — отбор и анализ фотографических и художественных серий 1990–2020-х годов, а также сравнение с музыкальными и цифровыми визуальными практиками. Анализ формальных и смысловых характеристик — цвет, свет, текстура, архитектурные и телесные мотивы, интонация визуального высказывания. Семиотический разбор — рассмотрение визуальных элементов как знаков. Сравнение того, как изменяется визуальный язык от 1990-х до 2020-х годов.

[2] 1990–2000-е: фиксация распада

Начало 1990-х — момент распада советской визуальной системы. То, что вчера было оформлено в образы коллективного труда и веры в будущее, превращается в реальность без сценария и декораций. Здесь рождается поэтика руины — внимательное, почти документальное наблюдение за тем, как исчезает прошлое и как из этого исчезновения формируется новый визуальный язык. Такое состояние «растянутого конца», когда старое ещё существует по инерции, а нового нет, очень точно описывает Юрчак, говоря о ситуации, когда «всё было навсегда, пока не кончилось» [1, с. 28–30].

Фотографы становятся свидетелями исчезновения утопии: фиксируют не события, а саму суть времени, подчеркивают «непраздничное» тело общества. Этот сдвиг к документальности и фиксации следов прошлого перекликается с идеей Норы о «местах памяти» — моментах, где исчезающая реальность пытается удержать себя через фиксацию [4, с. 23].

Александр Чекменёв

Александр Чекменёв / Без названия / серия «Люди улиц» / 1994-1999 точный год неизвестен

Фотограф Александр Чекменёв фиксировал постсоветскую действительность Украины. Его чёрно-белая серия «Black & White Lugansk» (1994–1999) и цветной цикл «Люди улиц» (1994-1999) документируют жизнь провинции после распада системы, когда город стал пространством выживания.

На снимках — безработные, пенсионеры, дети, торговки у стен полуразрушенных зданий. Каждое фото — будто фрагмент хроники внутреннего распада, где не осталось прежних ориентиров. Камера Чекменёва не ищет драматизма — она просто фиксирует факт существования, как будто от лица очевидца, а не участника.

В серии «Люди улиц» (1994–1999) чувствуется визуальная преемственность советской документальной школы — прямота кадра, свет «в лоб», бытовая пластика. Но контекст другой: люди больше не представляют «народ», как в советской фотографии, а существуют сами по себе, поодиночке, либо маленькими группками, сбивающимися вместе. Это не коллектив, а множество личных одиночеств.

Например, кадр с женщиной, сидящей под деревом (Луганск, 1996), — обнажённая простота быта, без героики и метафоры. А на фотографии с мальчиками (Луганск, 1995) — разделение между толпой прохожих запечатленных в движении и статичным, застывшими двумя фигурами детей. Здесь документ превращается в свидетельство, а повседневность — в язык памяти, что напрямую связано с описанной Бартом способностью фотографии фиксировать «то, что было» как присутствующее отсутствие [3, с. 85].

В «Black & White Lugansk» (1995–1998) в чёрно-белой палитре город выглядит как постапокалиптическое пространство: люди словно растворяются в пыли времени, застывают среди заброшенных дворов и пустых каруселей.

Эти фотографии можно рассматривать как визуальный симптом перехода — от коллективной утопии к частной выживаемости. В каждом кадре — не только фиксация распада, но и попытка удержать человеческое достоинство внутри повседневной безысходности. Чекменёв не осуждает и не романтизирует своих героев, а показывает, как большая история становится личной трагедией.

Александр Чекменёв / Без названия / серия «Люди улиц» / 1995 Александр Чекменёв / Без названия / серия «Люди улиц» / 1996

Александр Чекменёв / Без названия / серия «Black & white Lugansk» / 1992-1997 точный год неизвестен Александр Чекменёв / Без названия / серия «Black & white Lugansk» / 1994

Игорь Мухин

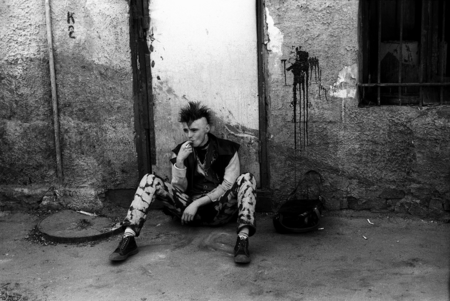

Игорь Мухин / «Ст. Арбат» / Серия «Я видел рок-н-ролл» / Москва / 1998

Мухин — хроникёр московской уличной культуры: рок-сцена, субкультуры, толпы, ночная Москва. Его герои — молодые музыканты, панки, поэты, случайные прохожие, городская молодёжь, бродящая по Москве. Его снимки — не о политике напрямую, а о духе времени: о том, как люди строят «малые миры» в пространстве большого культурного разлома.

Его чёрно-белые кадры передают то зыбкое ощущение времени, когда старый порядок уже исчез, а новый ещё не оформился. На фотографиях из серии «Я видел рок-н-ролл» (1986–1991) чувствуется дрожание эпохи: энергия, направленная не на революцию, а в пустоту. На одном из снимков из цикла «Я видел рок-н-ролл» (1986) молодой панк сидит у стены — за спиной облупленная штукатурка, в кадре ни событий, ни движения. Всё внимание сосредоточено в этом почти статичном моменте. Герои Мухина не позируют, не заявляют о себе — они существуют, как будто внутри непрерывного похмелья после советской эйфории. Через них проступает психическая маргинальность эпохи — ощущение, что прежний смысл ушёл, а нового нет, и остаётся только движение по инерции.

В серии «Наши девяностые» (1990-е) этот мотив только усиливается: толпы на митингах, портреты старушек и подростков, кадры с транспарантами и флагами — все эти фрагменты складываются в хронику рассеянной памяти. На снимке с демонстрации 9 мая 1996 года толпа несёт портреты Сталина; в объективе Мухина нет осуждения и нет восторга — только наблюдение за тем, как прошлое возвращается в странных формах. Это не политика, а ностальгия как бытовое состояние. На другой фотографии — пожилая женщина среди молодых полицейских; между ними нет конфликта, но есть зияние эпох. Эти визуальные несостыковки становятся для Мухина способом говорить о разрыве поколений, о том, как символы теряют смысл, а город превращается в хранилище несовпадений и противоречий.

Игорь Мухин / Без названия / Серия «Я видел рок-н-ролл» / Москва / 1986 Игорь Мухин / Ганс, Хирург / Серия «Я видел рок-н-ролл» / Москва / 1987

Игорь Мухин / Улица Горького / серия «Наши девяностые» / Москва / 1991

Игорь Мухин / 9 мая, Тверская улица / серия «Наши девяностые» / Москва / 1996 Игорь Мухин / Без названия / серия «Наши девяностые» / Москва / 1996

Сергей Максимишин

Максимишин снимает не кризис, а инерцию: люди продолжают жить по инерции в реальности, потерявшей смысл. Его кадры окрашены серыми, коричневыми, блеклыми тонами — цветами стагнации и усталости. В отличие от Игоря Мухина, Максимишин показывает обратную сторону — жизнь вне ритма, где время не движется. Визуально снимки выглядят повседневно и просто: нейтральный свет, спокойная (иногда почти «спящая») композиция, выцветшие тона. Но именно эта простота работает: она показывает, что ничего «эпохального» не происходит — происходит однообразие.

Максимишин не драматизирует, он фиксирует инерцию: люди живут «по привычке», и это ощущение стагнации становится главным персонажем его снимков. Такое состояние хорошо описывает Фишер, говоря о «мире без альтернатив», где депрессия становится структурным переживанием времени [5, с. 21].

В контексте темы «эстетика русской депрессии» Максимишин показывает фазу «не яркой катастрофы, а затянувшейся апатии». Если другие фотографы фиксируют распад как событие — у него распад уже стал фоном, фоновым режимом, который встроен в бытовую реальность.

Сергей Максимишин / Невский проспект / Санкт-Петербург / 2000

Сергей Максимишин / Кормление голубей / Санкт-Петербург / 2001 Сергей Максимишин / Беспризорники-3 / Санкт-Петербург / 2000

Три фотографа дают разные грани одного процесса: Чекменёв — утрата и архив личности, Мухин — столкновение прошлого и будущего, Максимишин — провинциальное застойное бытие. Вместе они иллюстрируют: 1990-2000-е не просто эпоха социалистической утопии, которая рухнула — это эпоха, в которой человек впервые оказался один на один с пространством, временем и собой. Эти снимки не ностальгируют — они фиксируют момент, когда «мы» потеряли смысл, и начинается поиск «я».

[3] Поколение 2000–2010-х: археология личного и коллективного опыта

После десятилетий, когда распад фиксировался как событие — как хроника выживания и перемен, — в 2010-е фокус смещается внутрь. Художники начинают смотреть на последствия: не на сам момент утраты, а на то, как эта утрата встроилась в повседневное восприятие, в язык, в память семей и тел. Поколение художников 2000–2010-х — Павел Отдельнов, Тимофей Ради — выросло уже в реальности после распада. Для них советское прошлое — не личная память, а наследуемый след, почти генетическая травма, переданная через пространство: заводы, города, бытовые привычки. Именно так работает описываемый Норой «след памяти», который передается не через события, а через среду проживания [4, c. 17–19]. Поэтому в их работах появляется не документальность, а археология личного и коллективного опыта.

Павел Отдельнов

Павел Отдельнов / «Бездна. Панельки.» / серия серия «Hometown» / 2023 / Холст, масло / 100×120 cm

Павел Отдельнов / «Банда» / серия «Hometown» / Холст, акрил / 210×285 Павел Отдельнов / «Семья» / серия «Hometown» / 2023 / Холст, акрил / 210×285

Павел Отдельнов — один из немногих художников, кто работает на стыке документального и личного. Его интересует, как постсоветское пространство влияет на формирование личности — через архитектуру, пейзаж, язык. Он не просто реконструирует 90-е, а исследует, как эта эпоха живет в настоящем.

Художник вырос в Дзержинске, городе-заводе, и его живопись представляет собой внутреннюю археологию советской индустрии. Серые промзоны, старые цеха, опустевшие коридоры — изображены с почти фотографической точностью, но без нарратива. Это не обвинение и не ностальгия: у Отдельнова в этих пространствах живёт тишина и отзвуки труда, ощущение, что здесь недавно был человек — но его уже нет. Его проекты «Промзона» (2014) и «Hometown» (2023) обращаются к индустриальной памяти: заброшенные заводы, закрытые предприятия, города-призраки.

В проектах «Промзона» (2014) и «Hometown» (2023) художник работает почти как исследователь: изучает архивы, собирает устные истории, фиксирует личные воспоминания бывших рабочих — и тем самым создаёт социальную топографию утраты. Эта работа с «осадочными слоями времени» созвучна Беньяминовской идее меланхолии как взгляда, который видит мир через остатки и фрагменты [6, c. 112–114].

Если у фотографов 1990-х была фиксация «здесь и сейчас», то у Отдельнова — анализ следа: он работает не с событием, а с его отголоском. Характерная выцветшая палитра, мутный свет и пыль как почти физический материал делают его живопись визуальной метафорой памяти, где время — не линейное, а осевшее слоями. Отдельнов показывает, что постсоветская меланхолия — это не просто чувство, а форма проживания истории.

Павел Отдельнов / «Рельсы» / из серии «Промзона» / 2018 / холст, масло / 150×200

Тимофей Ради: город как полотно для чувств

Тимофей Ради / «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» / 2017

Тимофей Ради (Екатеринбург) работает c самим городским пространством в философском направлении с контекстом личных переживаний. Его уличные фразы — «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?», «Я бы обнял тебя, но я просто текст», «Эй ты люби меня» — установленные как арт-объекты как дополнение самих зданий становятся тихими актами поддержки, выражением глубокого через повседневный, иногда грубоватый сленг.

Если для 1990-х характерно отчуждение, то Ради вводит интонацию эмпатии, формируя эмоциональный код, в котором город — не просто бетонная масса, а носитель чувства. Город представляется как участник диалога, и это впервые вводит эмоциональный, почти терапевтический аспект в работу с постсоветским пространством.

Это важный переход: теперь архитектура — не фон, а психологический экран, отражающий внутреннее состояние поколения. В этих надписях слышится и усталость, и надежда, и стремление вернуть человечность в мёртвое пространство. Эти фразы — первые визуальные маркеры «новой чувствительности», из которой позже вырастет цифровая doomer-эстетика. Именно здесь зарождается ее визуальный тон — сочетание отчуждения и нежности, разрухи и интимности.

Тимофей Ради / «Эй ты люби меня» / 2016 Тимофей Ради / «Я бы обнял тебя, но я просто текст» / 2014

Если в 1990–2000-е фотографы документировали распад внешнего мира, то в 2010-е художники исследуют, как этот распад живёт внутри нас. Для них травма — это не событие, а среда существования, в которой человек формирует идентичность.

Так рождается новая чувствительность — русская меланхолия XXI века. Именно из этого пласта потом вырастет следующая стадия — эстетизация депрессии и «doomer-эстетика», где личное чувство безысходности превращается в визуальный стиль.

[4] Переосмысление утопии: от личного опыта к формированию субкультуры

Когда исчезает коллективная идея, остаётся только личное переживание. Там, где раньше смысл поддерживался обществом, теперь его нужно конструировать самому. Это очень точно описывается в работах Норы, где коллективная память перестаёт быть устойчивой опорой и распадается на индивидуальные «места памяти» [4, c. 24–27]. Поэтому в искусстве и музыке 2010–2020-х фокус неизбежно смещается на психику, чувства, травму, тело.

Усталость, апатия, аутсайдерство, эскапизм — новая форма честности 21 века. Действительно, какой же еще самоидентичности возможно вырасти в обломках советской утопии? Реальность стала фоном, отражающим внутреннее состояние: постиндустриальные пейзажи превращаются в сцены внутреннего конфликта, VHS-текстуры и серые фильтры — в язык ностальгии, а депрессия — в способ самоидентификации. Эта эстетизация внутреннего состояния соответствует тому, что Беньямин описывал как превращение руины в форму меланхолического созерцания [6, c. 89–92].

Эстетика «постсоветской депрессии» обретает романтическое и символическое измерение: пространство не просто отражает состояние, оно становится соучастником, героем и метафорой.

Хаски: постсоветская поэзия как исповедь

Дмитрий Кузнецов (Хаски) / кадры из клипа «Колобок» / 2025

Если Чекменёв и Мухин фиксировали людей, существующих среди руин, то Хаски (Дмитрий Кузнецов) показывает человека, который вырос из этих руин — он их сын. Его тексты и клипы соединяют поэтику андеграунда с визуальным языком индустриальных руин, окраин и дворов.

Один из гимнов эстетики думер и классическое представление русской депрессии — песня «Панелька», выпущенная 31 марта 2017 года в рамках студийного альбома «Любимые песни (воображаемых) людей». Клип, снятый в VHS-фильтрах: крупное зерно, контрастное черно-белое изображение, шатающаяся живая камера. На фоне типичного индустриального пейзажа — здания панельки. Клип не имеет острого сюжета — лишь сам исполнитель на статичном фоне городского пейзажа. Но внизу экрана мелкой строчкой бегут субтитры, не к песне, это выражение мыслей автора о том, что происходит с поколением: российское общество застряло, оцепенело внутри этой бетонной коробки, те же «рожи, смеющиеся и пьющие шампанское» бесконечно мелькают в телевизоре. Все тот же фамильный хрусталь, покорно ждущий за стеклянной створкой шкафа своего часа, «особого случая», который вряд ли когда-то наступит. А панельный дом — это бетонный гроб для сменяющих друг друга поколений.

«Большинство людей, которых ты знаешь, были зачаты в панельных домах. Большинство людей, которых ты знаешь, умрут в панельных домах»

(Хаски / из субтитров клипа «Панелька» / альбом «Любимые песни (воображаемых) людей» / 2018)

Дмитрий Кузнецов (Хаски) / кадры из клипа «Панелька» / 2017

Дмитрий Кузнецов (Хаски) / кадры из клипа «Панелька» / 2017

В этом клипе — негодование на бездействие, на покорное принятие судьбы тех, кто привык прятаться внутри коробки, уже не имея веры в то, что возможны изменения. И образ панельки, так часто мелькающий в стилистике думер эстетики — это символ застоя, символ вечности, устойчивости, не в хорошем смысле, а в смысле того, что человек сам же себе и строит стены и клетки, не желая принимать нового.

Клип «Иуда» (2018) — здесь разворачивается целый сторитейлинг на фоне городских джунглей, дома, крыши, граффити и темные переходы, все то, что мы встречаем, выходя на улицу каждый день. Динамичная, дергающаяся съемка с резким зумом, крупное зерно шума и приглушенный цветокор. В клипе присутствуют еще один яркий образ думер эстетики — пленки видеокассеты. Этот образ обыгран через метафору наркотических веществ. В клипе буквально через советскую, классическую железную мясорубку, (которую каждый представитель нашего поколения в своем детстве встречал у своей бабушки на кухне) перекручиваются ленты видеокассеты в некое подобие порошка для курения. Одна из щепетильных, нелицеприятных проблем, связывающих современное поколение и поколение 90х — наркозависимость. Желание сбежать от давящей, серой реальности, где все не имеет смысла. И Хаски здесь представляется в образе «барыги», наркоторговца, который записывая себя на пленку делает «закладки» со своей музыкой, как бы подсаживая слушателей. Это метафора того, что его творчество ассоциируется с чем-то таким же грязным, мерзким, запрещенным, а он сам становится Иудой, тем, кто предал самого Всевышнего. Это новое видение себя через призму антагониста. В контексте постсоветской творческой идеологии больше не нужно ассоциировать себя с чем-то чистым и светлым, чтобы нести правду. Это новая действительность, грязная, черная, без прикрас, наполненная негативным и деструктивным становится новой призмой того, каким может быть искусство.

Дмитрий Кузнецов (Хаски) / кадры из клипа «Иуда» / 2018

Дмитрий Кузнецов (Хаски) / кадры из клипа «Иуда» / 2018

Дмитрий Кузнецов (Хаски) / кадры из клипа «Иуда» / 2018

«Поэма о Родине» (2018) — это противоречие нежной любви к неидеальному, даже безобразному миру. Нахождение романтики в обыденности, где каждый грязный переулок, каждый покосившийся забор и голый пустырь с облупившейся детской площадкой — это своя красота родного и с детства знакомого.

«Моя Родина — моя любовь, вид из окна: Моногородок в платье серого сукна Моя Родина — моя любовь, и в каждом окне Солдаты трущоб улыбаются мне»

(Хаски / песня «Поэма о Родине» / альбом «Любимые песни (воображаемых) людей» / 2018)

Дмитрий Кузнецов (Хаски) / кадры из клипа «Поэма о Родине» / 2018

Таким образом, Хаски превращает эстетику выживания в форму экзистенциальной поэзии, где депрессия и агрессия становятся выражением тоски по смыслу, по утраченной вере в бессмысленное тупое продолжение той самой «утопии», разрушенной в 1991 году. Но это отеческая злость, скорее то, как может ребенок злится на ругающую его мать. Это выражение смешанных чувств, по отношению к тому, что происходит в реальности и одновременно ее принятие как часть своей идентичности, которое гармонично сочетается с желанием перемотать уже наконец эту заевшую на одном статичном кадре кассету реальности.

Дмитрий Кузнецов (Хаски) / кадры из клипа «Молодой русский» / 2024

IC3PEAK: тело как протест и медиум боли

IC3PEAK (Анастасия Креслина и Николай Костылев) / кадры из клипа «Где мой дом?» / 2025

Если Хаски говорит языком личной боли, то IC3PEAK (Анастасия Креслина и Николай Костылев) превращают эту боль в политическую метафору. Там, где герой Хаски пытается примириться с безобразной реальностью они выбирают столкновение. Группа соединяет электронную музыку и визуальные перформансы, превращая тело в инструмент политического и эмоционального высказывания.

В клипах IC3PEAK часто обращаются к образам пионеров, но их метафоры всегда переигрывают узнаваемые мотивы в каком-то особом, часто негативном ключе. Используется прием абсурда, оксюморона — пионеры с автоматами, серьезные военные с воздушными шариками, баллистические ракеты и фейерверки. Все это активно выражает взгляды на политику, социальные устои и нормы.

IC3PEAK (Анастасия Креслина и Николай Костылев) / кадры из клипа «Марш» / 2020

IC3PEAK (Анастасия Креслина и Николай Костылев) / кадры из клипа «Где мой дом?» / 2025

Исполнители предстают перед нами как фигура пограничности: между жизнью и смертью, между человеком и образом, между протестом и покорностью. Постсоветская среда — лестничные клетки, школьные классы, дворы — становится сценой ритуала. Это не просто ностальгия, а мистификация повседневности: каждый бетонный коридор превращается в миф, в постсоветский готический театр.

В отличие от Хаски, где его герой пусть и с долей осуждения и протеста относится к тому, что его окружает, но испытывает очень теплые чувства к безобразной действительности, у IC3PEAK тело активно сопротивляется, трансформируется, буквально «выплевывает» собственную боль — с кровью, с безумной улыбкой. Здесь депрессия становится коллективным актом сопротивления — эстетикой боли, обретшей голос.

IC3PEAK (Анастасия Креслина и Николай Костылев) / кадры из клипа «Смерти больше нет» / 2018

IC3PEAK (Анастасия Креслина и Николай Костылев) / кадры из клипа «Dead But Pretty» / 2022 IC3PEAK (Анастасия Креслина и Николай Костылев) / кадры из клипа «Смерти больше нет» / 2018

Молчат Дома: цифровое эхо Бориса Рыжего

В творчестве Молчат дома (Егор Шкутко, Роман Комогорцев, Павел Козлов) — история о выживании, существовании и адаптации к серым будням. Здесь нет крика или активного протеста — только усталое созерцание, повторяющийся бит, тусклый свет, отрешённость.

Песня «Судно» — это мост между поколениями. Молчат дома исполнили произведение «Эмалированное судно» поэта Бориса Рыжего, который творил в городе Екатеринбург в 1992–2001е годы. Его произведения пропитаны атмосферой распада. Это особая, очень метафоричная депрессивная поэзия об отрешённости, бессмысленности. Так, это соединение делает «Судно» буквально мостом между поколениями: проза 1990-х оживает в цифровой культуре 2020-х, становясь символом того, как травма памяти превращается в эстетику. Клип как будто иллюстрирует самого поэта и то, что творится у него в душе, двигатель его творчества, которое рождается из тьмы, негатива, упадка. Чёрная текучая масса вместо головы — это как будто иллюстрация его состояния, апатии, меланхолии, которая выливается на бумагу. Обклеенная рукописями комната становится метафорой сознания поэта.

Клип «Волны» снят в Припяти и мотив визуала очень прост: кадры города, снятые с квадрокоптера. Но видеоряд настолько гармонично ложится на текст и мотив песни: замедленный, романтично-грустный, сразу отсылающий в своей ритмике и звучании к эстетике русской тоски. А кадры разрушенного, серого, оставленного города, в котором еще сохранился дух до распада СССР передают особое настроение в духе классической русской депрессии.

Молчат дома (Егор Шкутко, Роман Комогорцев, Павел Козлов) / кадры из клипа"Судно» / 2018

Клип Звезды о том, как серая, грубая городская среда становится пространством самовыражения и своеобразным маяком к пути к счастью и нахождению себя. Это история о несчастном маляре, вынужденном вечно закрашивать граффити. В какой-то момент он начинает видеть в уличном искусстве особый смысл, тянется к яркости красок и идет против системы и находит в самом себе тот самый свет смысл и космос, который так упорно изображал на стенах серых домов неизвестный художник. Смысл надежды, нахождения себя среди бетонных коробок и режима, диктующего правила против идентичности и самовыражения. Концовка внушает надежду и оставляет тепло в душе — над городом взлетают рубашки из спецодежды всех маляров в городе.

Молчат Дома эстетизируют спокойствие, апатичное состояние повседневного обывателя при взгляде на окружающую его реальность, которая сама невольно создает настроение. Кажется, что единственный выход — это романтизация, иначе можно сойти с ума, депрессивное состояние возьмет верх и каждый из нас может трагично закончить, как Борис Рыжий. Поэтому в глазах исполнителя эта реальность красива, эстетизирована и в этом проявляется новый виток постсоветской меланхолии: не как боли, а как привычного состояния, в котором можно жить.

Молчат дома (Егор Шкутко, Роман Комогорцев, Павел Козлов) / кадры из клипа «Звезды» / 2019

Молчат дома (Егор Шкутко, Роман Комогорцев, Павел Козлов) / кадры из клипа «Волны» / 2018

Буерак и Пасош: бытовая меланхолия и самоирония

Если Молчат Дома превращают тоску в музыку, то Буерак (Артём Черепанов и Александр Макеев) и Пасош (Петар Мартич, Кирилл Городний, Григорий Драч) вообще делают гениальную вещь: они перестают искать драму и начинают смотреть прямо под ноги. Не куда-то в руины, не в символы, не в «большие идеи». А на то, где мы реально живём: кухни с облезлыми шкафчиками, подъезды, маршрутки, серые дворы. И внезапно выясняется, что это всё — уже эстетика. Что эта серость сама по себе выстраивает настроение, что в ней есть свой уют, своя «ламповость», которую не подделать никакими фильтрами. Их клипы — как случайно найденные старые кассеты. Полуархив, полуреальность. И именно это делает их такими честными. Но при этом за бытовыми картинками у них всегда есть внутренняя линия — переживание. Как будто камера снимает не улицу, а человека изнутри, просто через эту улицу. То есть повседневность у них не фон — это точка, где человек начинает понимать себя. Вот эта медленная, вязкая тоска, которая не кричит — она как будто собирается из бытовых мелочей.

Буерак (Артём Черепанов и Александр Макеев) / кадры из клипа «Страсть к курению» / 2016

Буерак (Артём Черепанов и Александр Макеев) / кадры из клипа «Усталость от безделья» / 2017

Клип «Летние дворы» Буерак буквально как будто снят в 1985 году, хотя это лишь фильтр отсылающей к эстетике советской будничной съемки, помехи, блеклые цвета, низкое качество. И хотя снимается современность — можно заметить, что очень тяжело различить городской пейзаж 21 века от пространства 90х. Это тонкая метафора застоя, камера клипа запечатлевает декорации от советской утопии, в которых выросло и продолжает жить поколение, рожденное уже после СССР. А клип «Шаги» — это буквально сборник будничной, каждодневной съемки жизни простого россиянина, как будто мы смотрим чей-то личный архив. Это дает ту атмосферность, «ламповость» и нахождения прекрасного, эстетичного в повседневности, а не в вылизанном лоске отретушированной картинки. Возможно, это так трогает душу, потому что это искренность, честность, открытость. Мы слишком пресыщены идеальным, пластмассовым и ненастоящим — тем, что нам так старательно транслируют медиа и соцсети. Поэтому тоска и серость будней обретает в наших глазах уют.

Буерак (Артём Черепанов и Александр Макеев) / кадры из клипа «Летние дворы» / 2017

Буерак (Артём Черепанов и Александр Макеев) / кадры из клипа «Летние дворы» / 2017

Буерак (Артём Черепанов и Александр Макеев) / кадры из клипа «Шаги» / 2016

Пасош «Вечеринка» — это тоже повседневные кадры из метро, но это целая история, история о чьем-то переживании, дне, жизни, моменте. Здесь важно не то ГДЕ происходит действие, а ЧТО происходит в душе, пока ты в этом метро находишься. Под визуал, привычный человеку, живущего в большом городе играет песня о поиске себя, ощущении себя не на своем месте, достаточно кризисный момент и глубокие размышления о собственной идентификации в этом мире:

«А я сам себя толком не знаю ещё Я думал, что всё то, что было не в счёт, но нет Мы правда здесь и сейчас И никто кроме нас не решит всё за нас, а этот Город заставляет двигаться кругами Те, кто были рядом вдруг становятся врагами То, что было надо вдруг становится ничем И ты вроде бы со всеми, а вроде бы ни с кем» (Пасош)

Казалось бы, обычная поездка в общественном транспорте, но фокус сдвигается гораздо глубже внутрь — о том, какие мысли внутри головы человека, который в этом транспорте едет. Это прекрасный пример того, как в современном искусстве в отличии от советского особое значение имеет эмоция, состояние, глубина переживаний.

Пасош (Петар Мартич, Кирилл Городний, Григорий Драч) / кадры из клипа «Вечеринка» / 2017

Клип и песня Пасоша «Россия», тоже о чем-то будничном, обыденном: о людях, о прохожих, о том, что представляет из себя окружающая нас действительность. Но опять же, фокус здесь глубже, чем может показаться на первый взгляд. На самом деле тут раскрывается суть всего русского народа, его суровость и стойкость. Это не про коллективный труд, не воспевание труда, не призыв «вставайте товарищи, время покорять новые вершины». Это проявление чувственного отношения к реальным людям с их не идеальностью, угрюмостью. Восхищение характером и гордое ощущение себя частью этого общества.

Буерак и Пасош показывают, что постсоветская серость — это уже не трагедия. Это просто «температура среды». Мы в ней выросли, мы в ней привыкли жить, и мы её воспринимаем почти как природное явление. Как воздух: не идеальный, не чистый, но свой.

«Я живу в России, и мне не страшно, будет завтра минус или плюс Я живу в России, и мне не страшно, и мне не страшно, я не боюсь Мы здесь умерли давно, и не чувствуем голода Мы родились стариками, и мы ждём свою молодость»

(Пасош / песня «Россия» / альбом «Нам никогда не будет скучно» / 2015)

Пасош (Петар Мартич, Кирилл Городний, Григорий Драч) / кадры из клипа «Россия» / 2015

Пасош (Петар Мартич, Кирилл Городний, Григорий Драч) / кадры из клипа «Навсегда» / 2015

Пасош (Петар Мартич, Кирилл Городний, Григорий Драч) / кадры из клипа «Лето» / 2015

Все перечисленные исполнители формируют общий язык поколения, выросшего после утраты коллективной утопии. Их визуальный и поэтический мир складывается из одних и тех же элементов: панельные кварталы, VHS-зерно, серые окраины, усталые лица. Это не просто стиль. Это новая форма коллективного переживания, в которой личная депрессия становится культурным кодом. Именно из этих элементов — тоски, иронии, постиндустриальной среды, визуального «шума» и опыта одиночества — в конце 2010-х и формируется doomer-эстетика: образ поколения, для которого грусть стала нормой, а меланхолия — единственным честным способом смотреть на мир.

[5] Эстетика doomer: лицо усталого поколения

Автор неизвестен / мем doomer эстетики / год неизвестен Автор неизвестен / мем doomer эстетики / год неизвестен

Эстетика doomer появилась на анонимных платформах — 4chan, Reddit — примерно в 2018 году, но ощущается так, будто этот персонаж был с нами всегда. Обычный, ничем не примечательный мужчина в чёрной худи, с сигаретой, неряшливый, не идеальный. Его помещают в любые пространства — к промзоне, к бетонным пустырям, в ночные подъезды, к панельным дворам после дождя. Он везде одинаково уставший, и в этом есть какая-то прямота, к которой сложно не прислушаться.

Этот персонаж стал визуальным отражением той самой тоски, которая впиталась в музыку всех исполнителей, о которых шла речь ранее — от холодной отстранённости Молчат Дома до бытовой тоски Буерака, выцветшей чувствительности Пасош, нервных вспышек IC3PEAK и мрачной исповедальности Хаски. Это не буквальное соответствие, а общее настроение: внутренняя тишина, которая копится поколениями и вдруг проявляется в самых разных формах.

В doomer-картинках всегда похожая палитра: приглушённые тона, индустриальные горизонты, фонари, которые светят так, будто из последних сил. Эти пейзажи выглядят не просто как фон, а как продолжение тела. Пространство подтверждает эмоцию: оно такое же выдохшееся, как человек, который в нём стоит.

Именно поэтому этот мем перестал быть мемом — он стал культурным контейнером, куда стекались переживания целого поколения: одиночество как бытовое состояние, усталость как язык, жизнь в постоянной полутени. Он оказался тем самым образом, где встречаются три линии:

— Постсоветская чувствительность, о которой говорили Чекменёв, Мухин и Максимишин.

— Личное проживание травмы, которое выражают Отдельнов и Ради.

— Музыкальная интонация 2010–2020-х, где личное перестало скрываться — и стало эстетикой.

Автор неизвестен / собирательный образ doomer / год неизвестен

Doomer — это не герой. Это зеркало. Он возник там, где коллективная история стала частью семейной памяти, а семейная память — частью внутренней топографии каждого. Он не про «грустные мемы», а про попытку найти свой голос внутри пространства, которое само по себе звучит глухо.

[6] Выводы

Поставленная в исследовании гипотеза подтверждается: визуальный код депрессии и апатии, распространившийся в современной культуре России и стран СНГ, действительно является трансформацией постсоветской травмы и продолжением утраченной утопии.

С конца 1980-х человек в России оказался в ситуации резкого разрыва — исторического, социального, внутреннего. То, что раньше держало общность — идея, коллективность, понятный вектор — исчезло. И на его месте возникло огромное, ничем не заполненное пространство. Именно в это пространство и проваливается сегодняшний визуальный код «русской депрессии».

Фотографы 1990–2000-х зафиксировали сам момент обрушения: они сняли не бедность и не хаос — они сняли момент, когда «мы» растворилось.

Художники 2010-х и 2020-х уже работают не с внешним распадом, а с внутренними следами этого распада. Прошлое не исчезает — оно проступает через детство, через город, через семейную память. Травма становится не событием, а ландшафтом, частью генетической погоды.

Музыканты 2010–2020-х доводят этот процесс до предела — все они говорят об одном состоянии, просто разными языками. Это уже не попытка объяснить прошлое. Это жизнь внутри его последствий.

Doomer-эстетика стала визуальным итогом всего этого пути. Фигура курящего человека на фоне серого горизонта — это не интернет-мем, а собирательный образ поколения, которое выросло среди руин утопии и научилось в них жить. Он вобрал в себя взгляд Чекменёва, Мухина, серость Максимишина, детские призраки Отдельнова и саундтрек всех, кто поёт о тишине внутри. Именно поэтому этот визуальный код так узнаваем и стабилен: он собран из опыта, который не отменили, а просто перестали вслух проговаривать.

В итоге проявляется простая мысль: постсоветская травма не исчезла — она изменила форму. Из исторического события она стала эстетикой, языком, внутренним климатом. И сегодняшняя «русская депрессия» — не об усталости, а о попытке жить с наследием, которое глубже нас и старше нас.

Это не диагноз и не приговор. Это про то, как поколение ищет своё место после того, как общее место исчезло.

Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: Последнее советское поколение. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 600 с.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ В КНИГЕ«РОМАНСЕ» М. СТЕПАНОВОЙ «ПАМЯТИ ПАМЯТИ» (ЗНАКОВЫЙ КОД И СТРАТЕГИИ)

Барт Р. Camera Lucida. Комментарий к фотографии. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2011. — 192 с.

Нора П. Франция-память, эссе «Между памятью и историей» — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. — 542 с.

Фишер М. Капиталистический реализм. Нет альтернатив? — М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. — 208 с.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. — М.: Медиум, 1996. — 240 с. (эссе о руине, фрагменте, меланхолии — внутри этого сборника)

https://www.alexanderchekmenev.com/ (Дата обращения: 08.11.2025)

https://igormukhin.ru/ (Дата обращения: 11.11.2025)

http://www.maximishin.com/ (Дата обращения: 11.11.2025)

https://otdelnov.com/ru (Дата обращения: 11.11.2025)

https://deniscollection.com/radya/ (Дата обращения: 20.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=Uqlgcv7aD5A&list=RDUqlgcv7aD5A&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=QUnw7OjeKBI&list=RDQUnw7OjeKBI&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=0e9JgyzCIBc&list=RD0e9JgyzCIBc&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=TiDZHgzpxTw&list=RDTiDZHgzpxTw&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=CQsVkgjGqBU&list=RDCQsVkgjGqBU&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=eTjjj0JN5i4&list=RDeTjjj0JN5i4&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=xqohApD6Ng8&list=RDxqohApD6Ng8&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=MBG3Gdt5OGs&list=RDMBG3Gdt5OGs&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=qCljI3cIObU&list=RDqCljI3cIObU&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=91GTuZWCQmY&list=RD91GTuZWCQmY&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 20.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=uiYmb1xkND4&list=RDuiYmb1xkND4&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 20.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=-6G6AW7oApA&list=RD-6G6AW7oApA&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 20.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=jxLYYf5bz0M&list=RDjxLYYf5bz0M&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=qzvcM2d1M8k&list=RDqzvcM2d1M8k&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=HvG-S8tBYFU&list=RDHvG-S8tBYFU&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=3NrU7W2H4GE&list=RD3NrU7W2H4GE&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=lvomHMixkBQ&list=RDlvomHMixkBQ&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=wOID2ocMT9g&list=RDwOID2ocMT9g&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=TjRHGbgRc7A&list=RDTjRHGbgRc7A&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=ErgGAn1bXEU&list=RDErgGAn1bXEU&start_radio=1 кадры из клипа (Дата обращения: 19.11.2025)

https://vk.com/doomersaesthetic?z=photo-206436755_457245698%2F55957bf133778ff1fc (Дата обращения: 20.11.2025)

https://de.pinterest.com/makarnaumov7/домики/ (Дата обращения: 20.11.2025)