Эффект сна и неожиданной концовки в анимациях 20 века

Рубрикатор

1. Концепция 2. «Dreams of Toyland» — из сна в кошмар 3. «Туннель под Ла-Маншем» — театральный вещий сон 4. Заключение 5. Библиография 6. Источники изображений

Концепция

Задумываетесь ли вы когда-нибудь при просмотре фильмов или мультфильмов о приемах, которые используют сценаристы и режиссеры для создания необходимой визуальной атмосферы? Не особо часто, ведь так? Мы все привыкли смотреть на красивую, приятную нашему глазу картинку, порой упуская важнейшие детали, которые влияют на наше подсознание и заставляют проникнуться произведением кинематографа еще глубже.

Важно понимать, что каждая часть кинематографической работы существует в необъятном синтезе, где каждая деталь плотно взаимосвязана с предыдущей. И если эта гармония не прерывается, то мы либо восхищаемся проделанной работой специалистов, либо вовсе не замечаем какие-то удачные приемы и визуальные решения, поскольку расслабляемся и полностью погружаемся в сюжет и действие, происходящее на экранах.

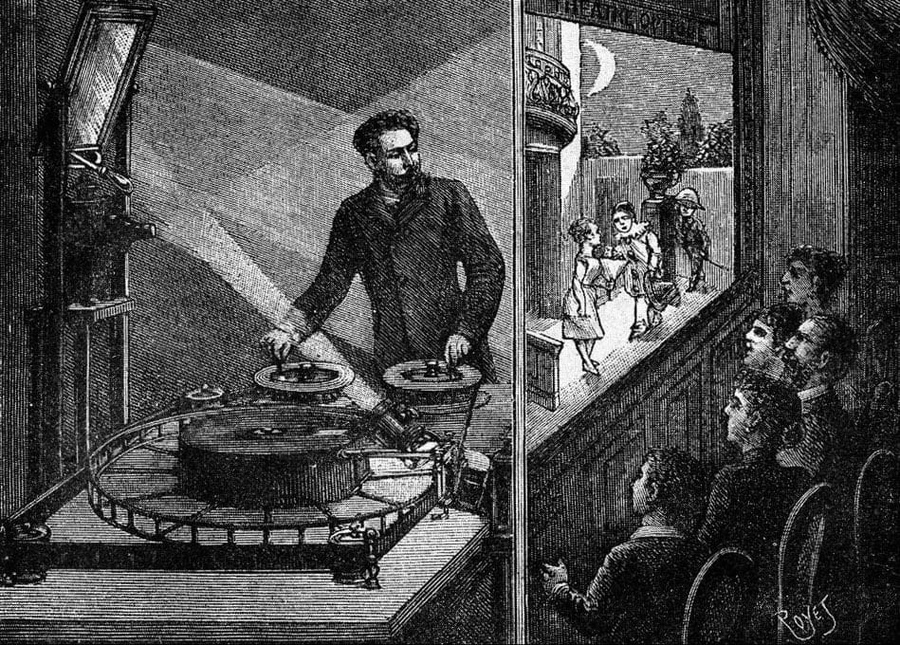

«Эмиль Рейно показывает светящуюся пантомиму», 1892 год, Неизвестный автор

Первый мультипликационный фильм возник еще в конце 19 века, благодаря изобретению Эмилем Рейно праксиноскопа, который позволял создавать плавное и последовательное движение нескольких рисунков. Именно после него зародился живой интерес к анимации. С каждым десятилетием люди находили все новые и новые способы заставить изображения двигаться.

Однако мне хотелось бы подробнее остановиться на исследовании самых ранних анимационных фильмов 20 века. В то время режиссеры не имели особого понятия, как создавать драматический сюжет и воздействовать на зрителей. Именно поэтому они часто экспериментировали, открывая приемы и сюжеты, постепенно конструируя определённые правила и каноны, по которым и создается нынешнее кино.

«Подход к анимации как к зрелищной форме развлекательно-трюкового типа был определен её функционированием. Она была частью программы увеселительных заведений. На раннем этапе сюжеты представлялись художником как оптические номера. Эта форма показов постепенно ушла в прошлое, уступив место кинопоказу. Превращение анимации в часть кинозрелища, имеющего иные условия функционирования, повлияло на изменение формы фильма. Визуальный номер эволюционировал в сторону простых форм сюжетопостроения. Развиваясь, анимация становилась способом создания художественной реальности, включающей наполненные парадоксальными ассоциациями образы».

Кривуля Наталья Геннадьевна, «Эволюция художественных моделей в процессе развития мировых аниматографий»

Так мы подбираемся к цели моего визуального исследования: к изучению и анализу одного из сюжетных приемов в кинематографическом повествовании. А именно к одному внезапных поворотов финала произведения, когда все части сюжета, то есть все кульминационные события и испытания персонажа оказываются просто сном.

Мне очень хотелось бы проследить за зарождением данного сюжетного решения, проанализировать приемы, использующиеся авторами в то время, а также выяснить, почему подобное развитие сюжета зачастую оставляет после себя негативное впечатление. Ведь вовсе не зря такой финал уничижительно прозвали «сном собаки» и в настоящее время высказываются о нем не в самом лучшем ключе.

Исследование данного феномена является важным для понимания истории самой анимации, а также для изучения основных сюжетных и визуальных приемов, которые используются в современном кинематографе.

«Dreams of Toyland» — из сна в кошмар

Хотелось бы начать с анализа работы Артура Мельбурна-Купера — одного из пионеров анимации. Он стал первым, кто стал использовать мультипликацию в своих произведениях, а также заложил основу для техники стоп-моушн.

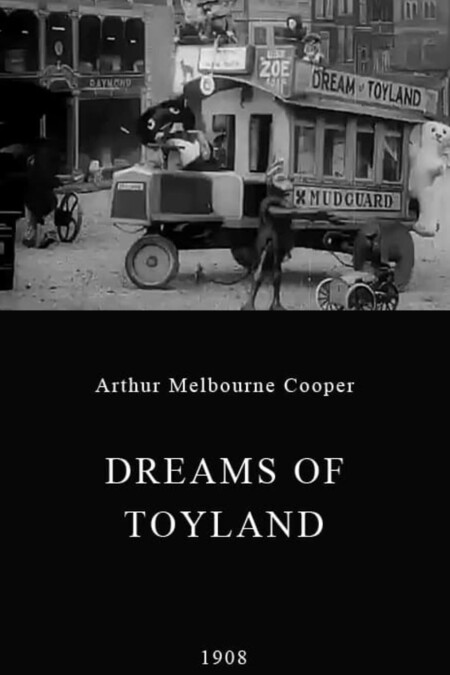

Для анализа мной был выбран его проект «Сон о стране игрушек» («Dreams of Toyland»), в котором как раз и используется прием неожиданной концовки.

Слева: обложка к фильму «Сон о стране игрушек», Артур Мельбурн-Купер, 1908 год.

Фрагмент из фильма «Сон о стране игрушек», Артур Мельбурн-Купер, 1908 год.

Сюжет довольно незамысловат. Первая сцена демонстрирует нам идущую маму с мальчиком, которая ведет свое чадо в магазин игрушек.

Особых интересных визуальных приемов пока нет, однако интересной деталью является автобус с надписью, выступающей в качестве отсылки на название фильма, словно предвещая последующие события.

Фрагмент из фильма «Сон о стране игрушек», Артур Мельбурн-Купер, 1908 год.

Самое интересное начинается, когда мальчик засыпает и план плавно сменяется на другой при помощи затемнения.

Такой, казалось бы, банальный монтажный прием в современном кинематографе, но для того времени это было настоящим прорывом.

Фрагмент из фильма «Сон о стране игрушек», Артур Мельбурн-Купер, 1908 год.

Так, Мельбурн-Купер переносит нас в другое место, а именно в сон мальчика, где и начинается само действие.

Игрушки, которые мальчику купила его мама, благодаря технике стоп-моушн, оживают и начинают двигаться на экране.

Фрагмент из фильма «Сон о стране игрушек», Артур Мельбурн-Купер, 1908 год.

Картинка очень насыщена действием. Все персонажи постоянно двигаются и метаются, взаимодействуя друг с другом, никто не стоит на месте.

Несмотря на ограниченность цветовой палитры, за происходящим наблюдать очень интересно.

Фрагменты из фильма «Сон о стране игрушек», Артур Мельбурн-Купер, 1908 год.

Глаза разбегаются от количество происходящих событий, наш фокус внимания рассредоточен. Мы не можем сконцентрироваться только на одном персонаже.

Думаю, что этот прием автор использовал специально, чтобы усилить эффект сюрреализма в фильме. В конце концов мы наблюдаем за сном, а они часто не несут в себе глубинного смысла.

Фрагменты из фильма «Сон о стране игрушек», Артур Мельбурн-Купер, 1908 год.

Так, например, очень забавным подсюжетом является сцена, в который белый медведь на поезде врезается в обезьянку.

Она очень смешно реагирует на это: подпрыгивает, дергает ногами, демонстрируя возмущение, а затем седлает лошадь и скачет мстить неуклюжему косолапому.

Движения героев дерганные, а не плавные, однако это идет фильму только на руку, создавая суматоху. Мы с легкостью можем прочувствовать эмоции главных героев, погрузиться в их непонятные игры друг с другом.

Слева: Фрагмент из фильма «Сон о стране игрушек», Артур Мельбурн-Купер, 1908 год.

Фрагмент из фильма «Сон о стране игрушек», Артур Мельбурн-Купер, 1908 год.

Кульминацией сна мальчика является ужасная авария. Все герои внезапно пропадают из кадра, а мы на протяжении целой минуты наблюдаем за сломанным автобусом. Атмосфера сменяется на более жуткую, ведь мы привыкли видеть движение, а в этом кадре все статично и как будто мертво.

Единственным движением в кадре является белый дым, прием, что впоследствии будет использоваться многими режиссерами и аниматорами в своих кинематографических произведениях.

Фрагменты из фильма «Сон о стране игрушек», Артур Мельбурн-Купер, 1908 год.

Мельбурн-Купер прекрасно использует дым от катастрофы во сне, движения которого перерастают в падающего с кровати мальчика, перенося нас из сна в реальность.

Позже к нему прибегает мама и утешает его. Это уже небольшой эпилог, дополняющий произошедшие события и усиливающий эффект для зрителей.

Вывод:

Проанализировав «Сон о стране игрушек» Мельбурна-Купера, можно заявить, что это один из первых фильмов, где зарождается прием неожиданной концовки, когда все действие оказывается сном. У нас имеется экспозиция с мальчиком, которому купили игрушки, однако вся динамика происходит во сне.

И кульминационный момент, когда случается авария, подводит нас к развязке, в которой мальчик просыпается. Мы можем видеть, как произошедшее повлияло на героя.

Здесь очень грамотно использованы основные визуальные и сюжетные приемы, которые создают необходимую атмосферу даже ввиду своей ограниченности. Игра живых актеров выступает контрастом по отношению к стоп-моушн анимации игрушек, помогая четко отделить сон от реальности.

«Туннель под Ла-Маншем» — театральный вещий сон

Уникальный подчерк Мари-Жоржа-Жана Мельеса увидеть можно практически сразу. Он часто использовал театральные выразительные средства как спецэффекты. Фотографические трюки, активная жестикуляция актеров, интересные раскрашенные полотна в качестве декораций, нарисованная перспектива помогают ему мастерски сочетать реальное с бутафорским.

Мне хотелось бы разобрать один из его фильмов: «Туннель под Ла-Маншем, или Франко-английский кошмар».

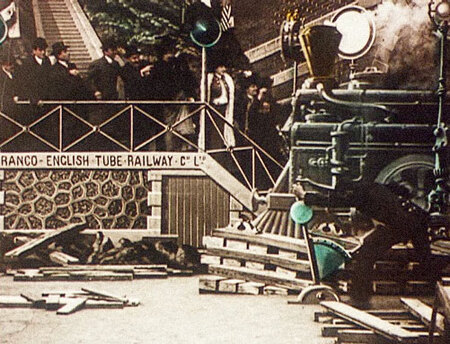

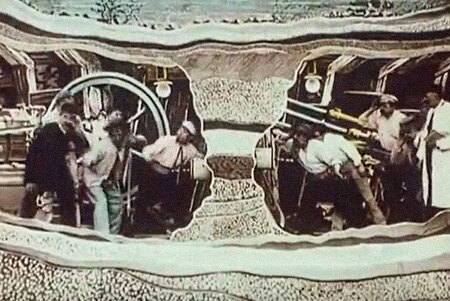

Слева: Фрагмент из фильма «Туннель под Ла-Маншем», Мари-Жорж-Жан Мельес, 1907 год.

Фрагмент из фильма «Туннель под Ла-Маншем», Мари-Жорж-Жан Мельес, 1907 год.

В начале фильма автор делит экран пополам. В правой его части изображен Париж, где президент Фальер готовится ко сну. В левой части в Букингемском дворце также укладывается спать Эдуард VII.

Это экспозиция, ведь основной сюжет опять протекает во сне, в котором и начинается строительство туннеля под Ла-Маншем.

Фрагмент из фильма «Туннель под Ла-Маншем», Мари-Жорж-Жан Мельес, 1907 год.

Как уже было сказано, Мельес любит сочетать различные техники в своих работах. Так, на переднем плане можно заметить людей, пока на заднем движутся фигуры благодаря стоп-моушн анимации.

Разные планы, подчиняющиеся основным законам перспективы, помогают зрителю полностью погрузиться в пространство кадра.

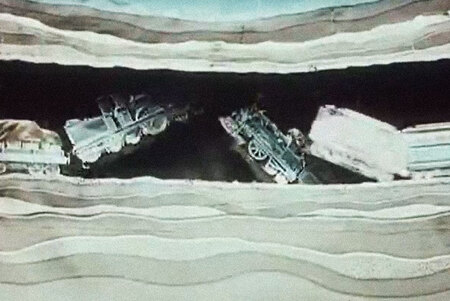

Фрагменты из фильма «Туннель под Ла-Маншем», Мари-Жорж-Жан Мельес, 1907 год.

В середине фильма внезапно появляется цвет. И только посмотрите, насколько детальными являются фоны и костюмы персонажей.

Думаю, что подобную внезапную смену цветовой палитры можно даже связать с сюжетом, ведь во сне все становится ярче.

Одной из важных деталей является применение Мельесом одной из самых легкоузнаваемых монтажных склеек: наплыв (когда один кадр плавно сменяется другим).

И в наше время этот монтажный прием до сих пор активно применяют в кинематографе.

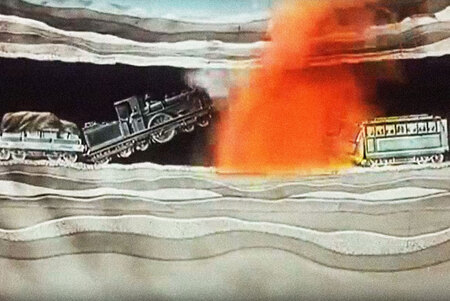

Фрагмент из фильма «Туннель под Ла-Маншем», Мари-Жорж-Жан Мельес, 1907 год.

Здесь мы снова видим эффект дыма, однако на этот раз он ярко-красного цвета, тут же приковывает внимание зрителей к себе.

Фрагменты из фильма «Туннель под Ла-Маншем», Мари-Жорж-Жан Мельес, 1907 год.

В данном фильме практически отсутствует стоп-моушн анимация, Мельес больше полагается на игру актеров. Однако фрагмент с врезающимися друг в друга поездами можно назвать прототипом предметной или кукольной анимации.

Он кстати и является кульминацией сна, яркой точкой, что пробуждает главных героев.

Фрагменты из фильма «Туннель под Ла-Маншем», Мари-Жорж-Жан Мельес, 1907 год.

Забавной является развязка фильма, в котором оба правителя, все еще находясь под впечатлением ото сна, прогоняют инженера, который пришел к ним с идеей о постройке того самого туннеля, что разрушился в конце сна.

Живая жестикуляция актеров и их мимика создают необходимый комичный эффект, завершая сюжет.

Вывод

Таким образом, мы можем сказать, что прием с сюжетом, разворачивающимся в сне, работает в данном фильме именно потому, что он создает в конце необходимый эффект.

«Умело применённый трюк, при помощи которого можно сделать видимыми сверхъестественные, воображаемые, нереальные явления, позволяет создавать в истинном смысле этого слова художественные зрелища, дающие огромное наслаждение тем, кто может понять, что все искусства объединяются для создания этих зрелищ», — говорил сам Жорж Мельес.

Заключение

Подводя заключение над моим исследованием, можно прийти к выводу о том, что прием неожиданного финала, когда происходящие события оказываются сном, довольно уникальный и интересный способ рассказать историю. В современном кинематографе такой прием считают довольно низшим, поскольку он зачастую разрушает ожидания зрителей и разочаровывает их.

Однако, как можно увидеть в произведениях Мельбурна Купера и Жоржа Мельеса, подобный финал вовсе не рушит наше впечатление, а только усиливает его. Думаю, основной причиной является именно четкая экспозиция и реакция персонажей нас он. Авторы не пытаются нас запутать, а самого начала заявляют, что последующие события будут являются нереальными.

«Пройдя первоначальный этап своего развития от кинооператорского трюка и визуального аттракциона, — отмечает Н. Г. Кривуля, — анимация становилась средством, способным создать иную художественную реальность, функционирующую на грани иррационализма и формирующую наполненные напряженными ассоциациями образы. За эпатажными и увлекательными трюками, образующими ткань сюжета, открывался путь к созданию иной реальности, существующей не только в ином пространстве времени, но и по своим законам…»

Кривуля Наталья Геннадьевна, «Эволюция художественных моделей в процессе развития мировых аниматографий»

Эксперименты великих кинорежиссеров и аниматоров в 20 веке несомненно проложили дорогу для развития современной анимации. Именно благодаря их вкладу, на данный момент существует множество различных спецэффектов, монтажных приемов, сценарных и визуальных решений, благодаря которым кинематографические произведения откладываются в памяти на долгое время.

Кривуля, Н. Г. «Аниматология: Эволюция мировых аниматографий» https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004301470.pdf (дата обращения: 20.11.2024)

Кравцов Н. «История анимации: как рождается искусство» https://www.litres.ru/nikitaolegovich-kravcov/istoriya-animacii-kakrozhdaetsya-iskusstvo/ (дата обращения: 21.11.2024).

Левашова Е. А. «Из истории анимации и мультимедиа» https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskiy-potentsial-stop-motion-animatsii-kak-fenomena-ekrannoy-kultury-v-tsifrovuyu-epohu (дата обращения: 22.11.2024)

Лотман Ю. М. «О языке мультипликационных фильмов» https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/701ffa75-8a05-493a-b1f0-654d9ce43125/content (дата обращения: 22.11.2024)

Норштейн, Ю. Б. «Снег на траве» (Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации) https://studfile.net/preview/1788505/ (дата обращения: 22.11.2024)

Arthur Melbourne-Cooper «Dream of Toyland», 1908 г. https://www.youtube.com/watch?v=Hu-1t9sId5I

Georges Melies «Le Tunnel sous La Manche ou Le cauchemar franco-anglais», 1907 г. https://www.youtube.com/watch?v=FOUbDeWf9iQ