Деконструкция фольклорных нарративов в российском искусстве2010-2020х годов

Рубрикатор: — Концепция — Глава 1. Анатомия сказки: деконструкция сюжета и нарративных структур — Глава 2. Лик и личина: трансформация фольклорного персонажа-архетипа — Глава 3. Знак и магия: деконструкция фольклорного символа и атрибута — Вывод

КОНЦЕПЦИЯ

В современную эпоху глобализации, цифровизации и кризиса идентичностей все чаще можно увидеть «возвращение к корням». В обычной жизни люди обращаются к давно забытым традициям предков, культурная апроприация становится все более порицаема, а художники и творцы находят в народном творчестве истоки вдохновения.

(Слева: Юлдус Бахтиозина «Красна девица», 2015, пленочная фотография, цифровая печать, акварель)

Фольклор оказывается востребованным по нескольким причинам. Во первых, он помогает определить свою самость и идентичность: художники и общество в целом обращаются к фольклору как к устойчивому культурному коду, чтобы осмыслить свою национальную и культурную принадлежность в меняющемся мире. Во вторых, фольклор помогает критиковать реальность: архаические образы и сюжеты становятся идеальным инструментом для аллегорической критики современных социальных и политических реалий, позволяя говорить о наболевшем через язык метафоры. Фольклор также становится реакцией на глобализацию, представляя собой область «аутентичного», «локального», противопоставленного унифицированной глобальной масс-культуре. И, наконец, в третьих, фольклор неисчислимо богат на интерпретации: его нарративы содержат универсальные архетипы (герой, трикстер, тень), которые поддаются бесконечному переосмыслению в контексте феминизма, экологической повестки, психоанализа и так далее.

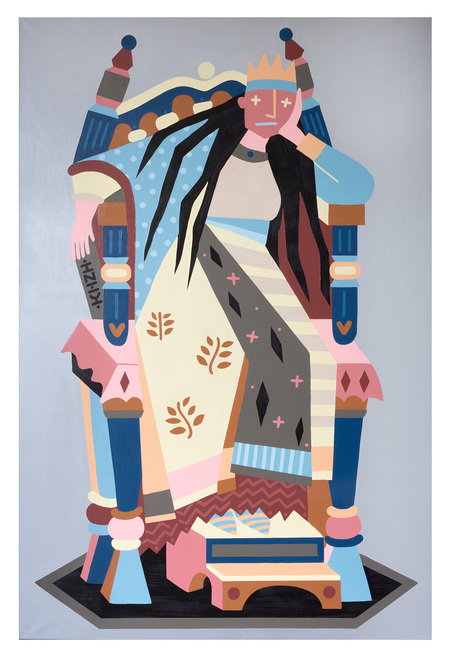

Анна Самойлова «Мокошь», 2020

Деконструкция же фольклора актуальна, потому что она превращает его из музейного экспоната в живой инструмент диагностики настоящего.

Деконструкция — это стратегия анализа, выявляющая внутренние противоречия текста. Она показывает, как привычные бинарные оппозиции (например, истина/ложь) распадаются при ближайшем рассмотрении, и как смысл раскрывается не как нечто фиксированное, а как игра нестабильных, множественных значений.

В своём исследовании я рассматривала деконструкцию фольклорных сюжетов в современном российском искусстве как художественную практику, в рамках которой привычные сказки, мифы и образы подвергаются критическому переосмыслению. Художники разоблачают заложенные в них идеологии (патриархальные, этатистские, моралистические), стирают границы между «добром» и «злом» и переводят миф на язык личного опыта, раскрывая его условность и неоднозначность. Их цель — не рассказать старую историю, а заставить её говорить о современных проблемах.

(Слева: Ольга Чикина «Царевна Несмеяна», 2019)

Методология моего исследования основана на последовательном анализе трёх уровней фольклора: сначала сюжетов, затем персонажей и, наконец, визуальных символов. Такой подход «от большого к малому» позволяет наглядно продемонстрировать, как художники деконструируют традиционные образы, чтобы вдохнуть в них новую жизнь и актуальный смысл.

Глава 1. Анатомия сказки: деконструкция сюжета и нарративных структур.

Исследование начинается с макроуровня — целостного сюжета. В этой главе анализируется, как художники разрушают повествовательную структуру сказки, подвергая сомнению её логику, меняя перспективу или превращая универсальный миф в личную травму. Это закладывает основу для последующего анализа, демонстрируя, как разрушается привычная нам история.

Глава 2. Лик и личина: трансформация фольклорного персонажа-архетипа.

Акцент смещается на мезоуровень — уровень ключевых персонажей. В этой главе рассматривается процесс демонтажа архетипа: снятие привычной маски для обнажения скрытого лица. Художники по-разному трансформируют привычных нам героев: наделяют их сложной психологией, пересмотривают гендерные роли, а также сознательно упрощают и искажение визуальные образы. Эти стратегии позволяют создать персонажей, чьи внутренние конфликты и противоречия отражают актуальные проблемы самоидентификации человека в современном мире.

Глава 3. Знак и магия: деконструкция фольклорного символа и атрибута.

Исследование завершается анализом микроуровня — отдельных символов и атрибутов. В этой главе я показываю, как фольклор фрагментируется. Художники извлекают магические предметы или символы из контекста и рассматривают их как самостоятельные носители смысла.

Алиса Горшенина, из серии «Русское инородное», 2017-2019

Таким образом, каждая последующая глава не просто добавляет новый пример, а переходит на новый уровень глубины анализа, выстраивая целостную картину процесса деконструкции: от эпического повествования к личной драме и далее к визуальному символу.

Методология моего исследования, построенная как путь от целостной истории, через призму героя, к языку отдельных символов, наглядно демонстрирует сам механизм переосмысления фольклора. Этот структурный анализ позволяет увидеть, что художники не просто заимствуют образы, а ведут глубокую работу с культурным кодом, разбирая его на слои и собирая заново. Однако ключевой вопрос заключается не в том, как это делается, а в том, с какой целью: как деконструктивные стратегии в современном искусстве не просто используют, но и воссоздают фольклорную традицию, превращая её в живой и актуальный язык выражения современности?

Ульяна Подкорытова «Тамотка», 2021

ГЛАВА 1. АНАТОМИЯ СКАЗКИ: ДЕКОНСТРУКЦИЯ СЮЖЕТА И НАРРАТИВНЫХ СТРУКТУР

Анализ начинается с изучения того, как современные художники трансформируют сказочные сюжеты. Изменяя повествовательную перспективу, нарушая хронологию и переосмысливая смыслы, а также используя прочие приемы, они открывают новые грани знакомых историй. Этот процесс позволяет традиционным нарративам обрести актуальность, превращая их в инструменты для понимания современных реалий.

Ульяна Подкорытова «Тамотка», 2021

Начать я бы хотела с видеоработы Ульяны Подкорытовой «Тамотка» — яркого примера переосмысления фольклора современным искусством. Опираясь на сказки поморских писателей Писахова и Шергина и народную культуру Русского Севера, художница создаёт не стилизацию, а новую мифологию. Её героиня, облачённая в деревянные доспехи из храмовых лемехов, творящая древнее заклинание, спасающее реку, больше напоминает современного супергероя, чем традиционный народный образ.

Само название произведения, «тамотка», что означает «где-то там», становится знаковым в этом новом мифологическом пространстве. Оно представляет Русский Север не как заповедник старины, а как живую землю коллективной свободы, где прошлое и будущее сосуществуют: древние заклинания оживают, решая экологические проблемы, а персонажи живут среди обычных людей.

Ульяна Подкорытова «Тамотка», 2021

Таким образом, Подкорытова не просто использует фольклор, а создаёт новый нарратив, где традиция становится языком обсуждения современных вызовов.

Ульяна Подкорытова «Тамотка», 2021

Если Ульяна Подкорытова создает свои нарративы на основе фольклора севера, то Юлдус Бахтиозина переносит привычные сюжеты в современную реальность, знакомую каждому из нас.

Так, в своей работе «Маша и медведь», 2015, художница проводит радикальную деконструкцию знакомого сюжета через прием «пересадки» в реалистичный контекст советской и постсоветской повседневности.

Перенос действия сказки на покрытый ковром диван в интерьере хрущевской квартиры служит не просто для смена обстановки, а становится мощным высказыванием о том, как миф и повседневность переплетаются в единое психологическое пространство.

Юлдус Бахтиозина «Маша и медведь», 2015

В образе Маши фотограф сочетает детскую наивность и взрослое поведение. Её головной убор из кукол и сигарета в руке напоминают о столкновении детского мира с суровостью взрослой жизни. Девочка теряет наивность, попадая в недетскую ситуацию.

Медведь в этой сцене тоже преображается, из доброго друга становясь опасным диким зверем. Его оскал нарушает привычную сказочную идиллию, создавая ощущение скрытой угрозы.

Еще одним примером деконструкции фольклорного сюжетного нарратива может послужить работа Юлдус «Аленушка и братец Иванушка» из серии «Русские сказки на новый лад». В этой серии работ Юлдус кардинально деконструирует сказочный сюжет, заменяя метафору превращения брата в козленка её буквальным воплощением — демонстрацией частей тела настоящего, забитого животного. Это не магия, а акт насильственного расчленения, радикально меняющий смысл повествования.

На втором фото главная героиня сказки, Аленушка, вообще отсутствует. Так, Бахтиозина делает главным героем саму смерть, доводя идею деконструкции до логического предела: от мифа не остаётся ничего, кроме материальных свидетельств насилия. Таким образом, сказка переосмысливается как история не чудесного спасения, а невосполнимой утраты, травмы и полного одиночества.

«Не осталось знакомых сценариев: ты должен очень хорошо знать себя, чтобы прийти к нужной сюжетной ветке. Исследуя будущее, я строю к нему мост от прошлого. Хаос — моя родная стихия, а несоответствие — идеальная форма для создания самого продуктивного процесса».

(Юлдус Бахтиозина в интервью для «Собаки»)

Еще одним способом деконструировать фольклорные нарративы становится работf с костюмом. Так, в проекте Полины Осиповой «Броня воспоминаний», 2021, художница создает скульптуру доспехов, которые в буквальном смысле становятся носителями памяти. Художница одновременно обращается и к семейному архиву — с помощью фотографий, и к народному наследию — ее работы отсылают нас к легенде о «волжских амазонках», в которой чувашские женщины изображаются как обладающие беспрецедентной властью среди многих древних обществ.

«Броня воспоминаний» — не оружие для боя, а доспехи для сохранения идентичности. В этом проекте Осипова конструирует новый миф, в котором такие технологии, как 3D-печать, заменяют собой ручное мастерство, а женская сила черпается родовой памяти и культурной идентичности.

«С детства я безумно вдохновлялась национальным чувашским костюмом, он казался очень экстравагантным, чем-то напоминал мне наряд амазонки. Кроме того, я много смотрела на луки в интернете. Видимо, вот этот синтез исторических кодов и современного стиля сформировал мой собственный».

(Интервью Полины Осиповой для «Собаки»)

Анализ работ показывает, что современные художники используют деконструкцию сюжета для преобразования фольклорных нарративов в актуальные высказывания. Подкорытова, Бахтиозина и Осипова предлагают разные методы: создание альтернативных мифологий, остранение через шок и превращение памяти в осязаемую форму. Их работы демонстрируют, как традиционные нарративы, будучи деконструированными и собранными заново, начинают затрагивать вопросы, актуальные для современного зрителя: от вопросов личной и коллективной идентичности до переосмысления культурного наследия в современном контексте.

ГЛАВА 2. ЛИК И ЛИЧИНА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ПЕРСОНАЖА-АРХЕТИПА

Если предыдущая глава была посвящена деконструкции сюжетных структур, то в этой фокус смещается на уровень архетипического персонажа. Художников интересует не просто внешняя трансформация героя, но сложный процесс снятия привычных ярлыков для раскрытия его сущности. Благодаря деконструкции привычные фигуры теряют свою одномерность, становясь проводниками современных экзистенциальных и социальных тем. В этой главе мы увидим, как работа с фольклорными персонажами помогает создать новый способ говорить о современных проблемах.

Фотография Юлдус Бахтиозиной «Русалка» проводиет мощную деконструкцию архетипа, соединяя его древнюю, хтоническую суть с эстетикой современного тела. Художница частично использует славянский образ: скрывает лицо девушки. Однако вместо белых одежды мы видим эротизированный образ: губы и соски подчеркнуты красным, а тело покрыто «татуировками» — словно магическими знаками, связывающими ее с водной стихией.

Ключевым элементом деконструкции являются головы рыб над глазами: если традиционная русалка — это дух с невидимым лицом, то здесь её взгляд плотно закрыт.

Еще одноим примером полной деконструкции традиционного архетипа может послужить работа Анны Самойловой «Мокошь». Анна переводит образ славянской богини из мифологического прошлого в крайне актуальный социальный контекст. Художница не просто изображает языческое божество, но переосмысливает её сакральную функцию: если в древности Мокошь была покровительницей судьбы, ремёсел и плодородия, то здесь она становится символом коллективной поддержки и защиты для современных женщин.

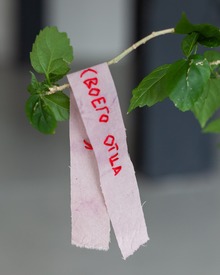

Ключевой приём деконструкции — интерактивность и прямое вовлечение зрителя. Деревья с вышитыми лентами, символизирующими желания, и сайт для сбора сообщений превращают традиционный ритуал подношения в инструмент коллективной терапии. Таким образом, Самойлова актуализирует тему домашнего насилия, особенно актуальную в период пандемии.

Анна Самойлова «Мокошь», 2020

Величественная фигура Мокоши в центре композиции служит мощным напоминанием о социальной и сакральной роли женщины, противопоставленной современной реальности насилия. В этой работе художница не только обращается к архаичному образу, но и наделяет новой функцией: стать точкой сбора голосов жертв.

«Сейчас много разговоров о том, что у нас нет идентичности, своей культуры, что у нас все намешано и заимствовано. А русское наследие на самом деле рядом, стоит только немного углубиться в изучение своей истории и культуры».

(Интервью Анны Самойловой для Blueprint)

По-другому женский сказочный архетип деконструирует Ольга Чикина: обращаясь к известным девицам под окном, в своей картине «Три девицы над окном», 2019, Ольга фрагментирует целостный образ на геометрические фигуры, заключая каждую девушку в отдельный ромб — можно поразмышлять про мотив женского одиночества, например, социального. Мотив окна, центральный в композиции, утрачивает свою функцию «связи с миром», становясь столь же абстрактным, элементом узора.

Цветовая гамма произведения активно способствует деконструкции архетипа. Неестественные оттенки кожи превращают персонажей в условные символы.

Ольга Чикина «Три девицы над окном», 2019

Продолжает архетип девицы под окном Алиса Горшенина в своей работе из серии «Русское инородное», 2018. В работе над образом девицы под окном Горшенина создает гибридное существо, в котором живое тело сочетается с тряпичной куклой, что может олицетворять метафору внутреннего конфликта между живой личностью и навязываемой ей культурной ролью.

В другой работе Алисы из серии «Дневник северных вод» можно увидеть глубокую и личностную деконструкцию архетипа, связанного с женственностью и природными стихиями. Художница говорит про это фото следующее: «я очень успокаиваюсь, когда смотрю на воду и когда трогаю свои кудри руками». Маска с развевающимися синими волосами становится идеализированным, мифологическим альтер-эго, а фигура в чёрном олицетворяет внутреннее, скрытое «я». Использование маски как основного элемента напрямую отсылает к концепции проекта «Русскиое инородное» и состоянию между собственной идентичностью и навязанным образом, между человеческим и природным, между реальностью и мифом.

«В деревне люди поняли мои работы лучше, чем опытные искусствоведы».

(Интервью Алисы Горшениной для Experiment Gallery)

Таким образом, современные художники используют деконструкцию архетипов как способ перевода фольклорных персонажей в плоскость современных проблем. Художники объединяют разные элементы в новое целое, заставляют по-новому взглянуть на обычное и превращают зрителя в соавтора, тем самым раскрывая за сказочными образами экзистенциальные темы одиночества, травмы и поиска идентичности. Такой подход позволяет им не только пересказать миф, но и наделить его личным и коллективным опытом современного человека.

ГЛАВА 3. ЗНАК И МАГИЯ: ДЕКОНСТРУКЦИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО СИМВОЛА И АТРИБУТА

И наконец, я перехожу к микроуровню фольклорного текста — анализу отдельных символов и магических атрибутов. Если ранее я рассматривала трансформацию сюжетов и персонажей, то теперь хочу сосредоточиться на работе художников с более мелкими единицами культурного кода.

Наталья Менякина «Древо»

Инсталляция Натальи Менякиной «Древо» — это современная интерпретация архетипа Мирового Древа, деконструированная посредством визуальной метафоры. Традиционная символика переосмыслена: вместо листьев ветви покрыты гибридными элементами — глазами, цветами, рыбами и солнцем.

Деконструкцией символов художница актуализирует древний образ, наполняя его новым содержанием. Глаза, заменяющие листву, можно интерпретировать как метафору коллективного сознания или повсеместности цифрового наблюдения в современном мире. Рыбы, ассоциируются в мифологии с подземным миром и тайным знанием, а солнце, можно назвать основным символом славян. Таким образом, инсталляция не только отсылает к архаичным представлениям о Мировом Древе, но и становится визуальным воплощением идеи единства всего сущего, где каждая деталь, от корней до кроны, взаимосвязана.

Скульптура Ульяны Подкорытовой «Косы», 2019 — яркий пример деконструкции фольклорного символа через его материальное переосмысление. Художница изымает традиционный атрибут женского образа в славянской культуре из привычного контекста и превращает её в самостоятельный арт-объект. Этот жест можно рассматривать как визуальную метафору «разрушения» стереотипных представлений о женственности: коса перестаёт быть частью женского облика, а становится самодостаточным артефактом, несущим новый смысл. Через этот объект Подкорытова предлагает зрителю переосмыслить привычные архетипы, видя в этом традиционном атрибуте не только красоту, но и силу и многогранность.

«Я подумала, что нам нужен какой-то женский „изм“ и пускай он будет незлой шуткой над космизмом. Им стал „косизм“, потому как коса в нашей традиции связана с девушкой».

(Интервью Ульяны Подкорытовой с The Art Nespaper Russia)

Работа Ольги Иней «Чур меня», 2024 представляет собой сложный синтез двух архетипических пограничных образов — окна и зеркала, — объединенных общей мифологической функцией границы между мирами. Художница проводит деконструкцию традиционных символов, создавая гибридный объект, в котором оконный наличник обрамляет не окно, а зеркальную поверхность. Этот прием радикально переосмысляет оба архетипа: окно как портал в иной мир («мир мертвых») и зеркало как опасный магический инструмент для гаданий, способный выпустить «черта».

Ольга Чикина «Чур меня», 2024

Работа Юлдус Бахтиозиной «Всё, что удалось собрать в последних пяти кисельных реках», 2016 можно рассмотреть как разговор об угасании народной культуры. Пять сосудов визуализируют исчезновение фольклорного образа «кисельных рек» — символа сказочного изобилия. Художница деконструирует миф, запечатлевая его в стерильных формах, где роза становится хрупким символом памяти, а её постепенное обесцвечивание — метафорой необратимого растворения культурного кода в современности.

Работа Юлдус Бахтиозиной «Молочные реки», 2015, тонко деконструирует фольклорный архетип, переводя его из области мифа в плоскость интимного ритуала. Художница заменяет эпический образ изобилия — молочные реки с кисельными берегами — тихой, словно интимной сценой. В этой работе Бахтиозина исследует возможность личного переживания мифа. Молоко становится посредником невидимой связи. Сказочное изобилие сжимается до объёма чаши, но при этом приобретает ценность тихого ритуала, доверия и связи. Таким образом, художница не отвергает фольклорную традицию, а наполняет её новым смыслом.

Анализ показывает, что деконструкция фольклорных символов в современном искусстве представляет собой стратегию перевода архаичных образов в актуальный культурный код. Художники последовательно разбирают устоявшиеся символы на составные части, наделяя их новыми смыслами. Объединяющим принципом выступает гибридизация — создание новых смыслов посредством соединения несовместимого. При этом деконструкция не ведёт к отказу от традиции, а становится средством её сохранения через адаптацию к языку современности. Фольклорный символ, пройдя через художественное переосмысление, не теряет своей сути, а обретает способность говорить о сложных явлениях современности — от социальных проблем до экзистенциальных поисков личности. Эти работы доказывают, что народная культура остаётся живым источником, способным питать современное искусство и помогать ему находить аутентичные формы выражения.

ВЫВОД

Прроведенное мной исследование наглядно демонстрирует, что современное российское искусство активно переосмысляет фольклор, используя деконструктивные стратегии. Анализ трёх уровней (сюжета, персонажа и символики) показывает, как художники, разбирая традиционные нарративы на составляющие, создают новый художественный язык. Такой подход позволяет им обращаться к самым острым проблемам современности: от экзистенциальных кризисов и социальных травм до вопросов культурной идентичности в эпоху глобализации.

В работах рассмотренных художников деконструкция предстаёт не как разрушение традиции, а как способ её актуализации. Художники не просто заимствуют образы, а вступают с ними в диалог, наполняя архаичные формы новым содержанием. Будь то создание Подкорытовой альтернативных мифологий, психологизация персонажей Бахтиозиной или превращение символов в носители личной памяти Осиповой, каждая стратегия демонстрирует жизнеспособность фольклора как живого источника, способного отвечать вызовам времени.

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что обращение к фольклору в современном искусстве оказывается как ностальгией по прошлому, так и эффективным инструментом для понимания настоящего. Деконструируя традиционные образы, художники открывают аутентичные формы выражения, создавая мост между культурным наследием и современностью. Этот процесс демонстрирует, что народная культура продолжает оставаться мощным ресурсом художественной практики, помогая искусству сохранять свою значимость и актуальность в быстро меняющемся мире.

ALICEHUALICE// Проекты [Электронный ресурс] — URL: https://alicehualice.com/proecty (дата обращения: 19.11.2025)

Blueprint // В мастерской у Анны Самойловой [Электронный ресурс] — URL: https://theblueprint.ru/culture/art/u-anny-samojlovoj (дата обращения: 19.11.2025)

THE ART NEWSPAPER RUSSIA // Ульяна Подкорытова: «Я балансирую между тремя точками — эрос, танатос и юмор» [Электронный ресурс] — URL: https://www.theartnewspaper.ru/posts/20230608-rjwn/ (дата обращения: 19.11.2025)

Голос севера // ТАМОТКА. Ульяна Подкорытова [Электронный ресурс] — URL: https://golos-severa.timepad.ru/event/3279529/ (дата обращения: 19.11.2025)

Екатерина Андреева // PEOPLETALK // Славянская мифология в современном искусстве: как художники переосмысливают культовые образы мифических существ [Электронный ресурс] — URL: https://peopletalk.ru/article/slavyanskaya-mifologiya-v-sovremennom-iskusstve-kak-hudozhniki-pereosmyslivayut-kultovye-obrazy-mificheskih-sushhestv/ (дата обращения: 19.11.2025)

Образ мирового древа в славянском фольклоре[Электронный ресурс] — URL: https://www.cross-kpk.ru/ims/files/7/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.files/page0079_org.htm (дата обращения: 19.11.2025)

Полина Осипова // The armour of memory [Электронный ресурс] — URL: https://www.polinaosipova.com/the-armour-of-memory (дата обращения: 19.11.2025)

Собака // «Нормальное — самое слабое звено в нашем новом мире, где властвует аномалия»: манифест художницы Юлдус Бахтиозиной [Электронный ресурс] — URL: https://www.sobaka.ru/fashion/heroes/131378 (дата обращения: 19.11.2025)

Сюрреалистичный фотопроект «Русские сказки на новый лад» от Юлдуз Бахтиозины [Электронный ресурс] — URL: https://trinixy.ru/110612-syurrealistichnyy-fotoproekt-russkie-skazki-na-novyy-lad-ot-yulduz-bahtioziny-18-foto.html (дата обращения: 19.11.2025)

Эксперимент // Алиса Горшенина [Электронный ресурс] — URL: https://experiment.gallery/authors/alisa-gorshenina/ (дата обращения: 19.11.2025)

Энциклопедия постмодерна // Деконструкция [Электронный ресурс] — URL: https://postmo.ru/article.php?id=194 (дата обращения: 19.11.2025)

Annanova Gallery // Юлдус Бахтиозина [Электронный ресурс] — URL: https://www.annanova-gallery.ru/artists/182-/works/ (дата обращения: 19.11.2025)

ALICEHUALICE// Проекты [Электронный ресурс] — URL: https://alicehualice.com/proecty (дата обращения: 19.11.2025)

DESIGNERS FROM RUSSIA // Новое звучание русского фольклора: выставка кокошников Серафимы Злобиной [Электронный ресурс] — URL: https://designersfromrussia.ru/novoe-zvuchanie-russkogo-folklora-vystavka-kokoshnikov-serafimy-zlobinoy/ (дата обращения: 19.11.2025)

MYTH gallery // Ульяна Подкорытова [Электронный ресурс] — URL: https://mythgallery.art/artists/ulyana-podkoryitova/works/objects (дата обращения: 19.11.2025)

Анна Самойлова // Мокошь [Электронный ресурс] — URL: https://annasamoylova.com/projects/mokosh/ (дата обращения: 19.11.2025)

Влада Маловатова // Личное-мифологическое в творчестве Алисы Горшениной [Электронный ресурс] — URL: https://hsedesign.ru/project/f9ab17a1d94148f48ebfd93be53239a3 (дата обращения: 19.11.2025)

Выставка русской сказки [Электронный ресурс] — URL: https://ruskazka.ru/ (дата обращения: 19.11.2025)

Екатерина Андреева // PEOPLETALK // Славянская мифология в современном искусстве: как художники переосмысливают культовые образы мифических существ [Электронный ресурс] — URL: https://peopletalk.ru/article/slavyanskaya-mifologiya-v-sovremennom-iskusstve-kak-hudozhniki-pereosmyslivayut-kultovye-obrazy-mificheskih-sushhestv/ (дата обращения: 19.11.2025)

Эксперимент // Алиса Горшенина [Электронный ресурс] — URL: https://experiment.gallery/authors/alisa-gorshenina/ (дата обращения: 19.11.2025)