Аура произведений в цифровом веке

РУБРИКАТОР

2-10. Концепция 11-17. Дорепродукционная «аура» 18-22. Утрата «ауры» через механическую репродукцию 23-29. Необходимость нового понятия 30-36. Искажение «ауры» вследствие интернет-ремиксации и модификации 37-42. «Слабая аура» цифровой уникальности (NFT) 43-50. Невозможность «ауры» в произведениях, созданных ИИ 51-54. Вывод 55. Библиография 56. Источники изображений

КОНЦЕПЦИЯ

Вальтер Беньямин в эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» сформулировал проблему утраты искусством особого качества, которое он обозначил понятием «аура». В дорепродукционную эпоху каждая работа была неразрывно связана с контекстом своего существования: пространством, временем и иными окружающими его условиями. С развитием технологий и появлением все более широких возможностей механической репродукции эта связь ослабевает все больше.

Эссе, выпущенное в 1936 году, могло опираться лишь на доступные живущему в определенном историческом периоде автору средства, такие как газеты, фотографии, кинофильмы. Однако утверждение Вальтера Беньямина не теряет своей актуальности с появлением Интернета.

Современная цифровая среда изменила и способы создания визуального материала, и сам механизм взаимодействия зрителя с изображением. Порог доступа к средствам производства визуальной информации сегодня минимален: практически каждый человек обладает возможностью создавать, копировать, трансформировать и распространять изображения с огромной скоростью, и тенденция дальнейшего развития аналогична. В этих условиях обсуждение понятия «ауры» оказывается еще более актуальным, чем прежде.

Я выбрала именно эту тему потому, что мне кажется, что мы подошли к определенному историческому порогу: сегодня человечество, возможно, находится в точке, когда понятие «ауры» перестает существовать в принципе. Причиной этому служит возникновение такого феномена, как нейро-арт, и стремительное развитие нейросетей в принципе.

Ключевыми в исследовании становятся два вопроса: 1. Может ли понятие «ауры» произведения сохраняться в беньяминовском определении в цифровом веке? 2. Актуально ли еще понятие «ауры» в целом — для публики и для авторов?

Моя гипотеза заключается в том, что беньяминовское понятие «ауры» не может быть в полной мере актуально сейчас, с возникновением новых технологий и новых направлений в искусстве, однако суть самого понятия, смыслы, в него вкладываемые, даже более актуальны и культурно значимы, чем прежде, пусть и в измененном контексте.

Для своего исследования я отбирала визуальный материал, включающий и классические произведения, существовавших в условиях невозможности копии, и цифровые изображения меметической природы, и полностью сгенерированные работы. Материал не используется как художественные произведения, а приводится как примеры, визуально подтверждающие рассуждения. В качестве теоретическо-текстового фундамента используется вышеупомянутое эссе Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости».

Рубрики исследования построены на и отражают технологическую последовательность: I. Аура по Беньямину: ㅤ1. дорепродукционная «аура»; ㅤ2. утрата «ауры» через механическую репродукцию; II. «Аура» сейчас: ㅤ1. необходимость нового понятия; ㅤ2. искажение «ауры» вследствие интернет-ремиксации и модификации; ㅤ3. «слабая аура» цифровой уникальности (NFT); ㅤ4. невозможность «ауры» в произведениях, созданных ИИ.

Дорепродукционная «аура»

В дорепродукционную эпоху «аура» произведения искусства была его неотъемлемой частью. Она формировалась из нескольких факторов: уникальности объекта, его пространственно-временной привязки, также, например, ритуальности места, в котором оно находилось, и ограниченности доступа. Произведение было вписано в конкретную культурную, географическую и социальную среду, из которой его невозможно было вырвать без утраты контекста.

«Аура» определялась Беньямином как уникальное «здесь и сейчас»

Ранее если зритель желал увидеть произведение, ему приходилось совершать движение навстречу, физическое и символическое — преодолеть расстояние, войти в пространство, то есть принять условия, которые диктовал сам объект. Некоторые же произведения искусства были вовсе доступны только очень ограниченному кругу людей. Познавание произведения в таком контексте являлось неравным диалогом: объект оставался центром смысла, а зритель оказывался в роли преходящего участника.

Микеланджело, «Страшный суд», 1537-1541 — роспись на потолке Сикстинской капеллы

Яркий пример — средневековые религиозные образы. Они, являясь произведением искусства, к которому нередко прикладывали руку лучшие мастера своего времени, не предназначались для массового созерцания, так как были частью ритуального пространства. Фрески, мозаики, витражи принадлежали конкретному месту и не мыслились вне него.

Сент-Шапель

Утрата «ауры» через механическую репродукцию

Появление технологий механического тиражирования стало тем историческим моментом, который, по Беньямину, изменил отношение общества к художественному объекту. Дорепродукционная эпоха держала произведение в уникальном пространственно-временном единстве, а распространение сначала печатной графики, затем фотографии и кинематографа создало ситуацию, в которой изображение могло существовать вне своего оригинального носителя. Произведение перестало быть единственным в своем роде, а значит перестало требовать непосредственного присутствия зрителя для переживания. В результате произведение стало терять не отделимый прежде контекст, а «аура» стала слабеть.

Механическая репродукция разрушила представление о том, что ценность произведения обусловлена его неповторимостью. Изображения перестали быть связаны с контекстом, в котором были созданы: одна и та же картина могла одновременно присутствовать и в галерее, и на страницах журнала, и в домашнем альбоме. Это привело к тому, что уникальный опыт, который человек получал, впервые видя произведение искусства, теперь редко был связан с оригинальным произведением и его «аурой».

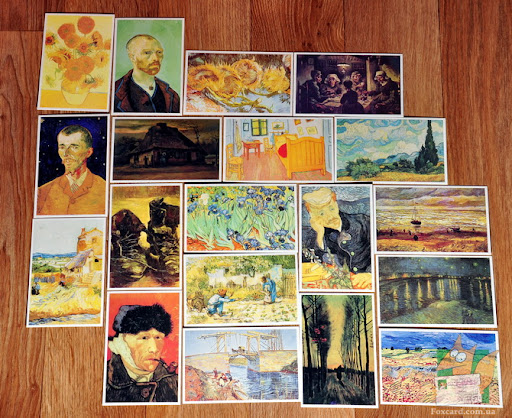

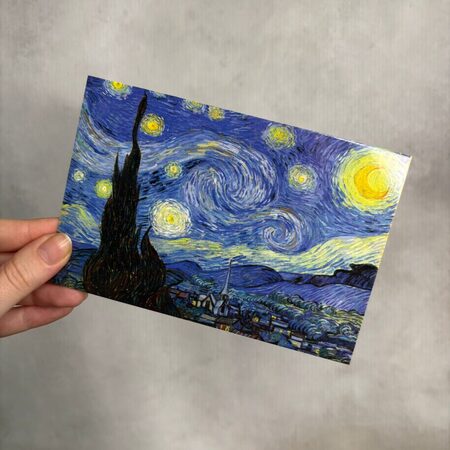

Открытки с произведениями Ван Гога

Изменилось восприятие и тех форматов искусства, которые стало возможно запечатлеть с помощью средств видеозаписи — например, театра. Ранее театральное действие обладало ярко выраженной «аурой» из-за непосредственного присутствия, но появление видеозаписей повлияло на ощущение подобного переживания. Кинофильмы, например, формируют новое восприятие: впечатления зрителя, наблюдающего спектакль на экране, модерируются режиссурой оператора, монтажом. Камера выбирает ракурсы, фиксирует детали, которые в зале могли бы остаться незамеченными. В результате театральное переживание это уже не опыт присутствия, а медиапродукт с собственной логикой.

Необходимость нового понятия

Современные технологии вовсе изменили условия существования визуального искусства, создав ситуации, для которых беньяминовское понимание «ауры» оказывается неполным или вовсе не применимым. Если в первой половине XX века исчезновение «ауры» произведения было связано с механической репродукцией, то сегодня перед нами иная проблема: возникновение таких форм художественного производства и распространения, для которых невозможно определить оригинал. Именно поэтому на первый план выходит необходимость модификация понятия «ауры» — для описания искусства в условиях полной цифровой доступности и бесконечного тиражирования.

Во-первых, появление новых средств создания визуального контента — прежде всего диджитал-арта, но также и ar- и vr-объектов, веб-сайтов, игр — разрушает классические критерии «ауры». У цифрового произведения нельзя однозначно определить место существования: одно и то же авторское изображение может одновременно существовать на устройстве автора, на серверах социальных сетей, на сайтах-агрегаторах или в чатах, где его пересылают пользователи. Оно не имеет привязки к пространству в том смысле, в каком ее имели, например, картины мастеров Возрождения, существовавшие в физическом мире. Цифровое искусство может быть опубликовано в нескольких средах, социальных сетях, как пример — каждая из которых создает свой контекст и свою интерпретацию, что приводит к множественности вместо единственного «здесь-и-сейчас».

West Studio, диджитал-арт для игры League of Legends

Во-вторых, доступ к цифровым объектам практически ничем не ограничен. Даже если автор произведения пытается создать эксклюзивное ощущение присутствия — закрытый профиль, платная подписка, ограниченный доступ к файлам, — цифровая копия, или репродукция, ничем не отличается от так называемого «оригинала». Ее можно сохранить, переслать, загрузить заново без ведома создателя. Это окончательно стирает различие между оригиналом и копией, которое было ключевым для беньяминовского определения «ауры». Любое изображение становится бесконечно копируемой сущностью, для которой не существует единственного подлинного экземпляра.

Danni Juhl, «How To Disappear Completely.», 2023

Наконец, снизился и порог создания изображения. Те форматы, которые раньше требовали больших ресурсов — например, производство кино — стали массово доступными благодаря смартфонам, видеохостингам и платформам коротких вертикальных видео. Сегодня любой человек может создавать визуальный контент, из-за чего беньяминовское утверждение о фильтрах, через которые проходят репродуцируемые произведения, становится менее однозначным. Если большие кинокомпании и продакшн-студии все еще модифицируют имеющийся материал, превращая его в продукт, то каждый отдельный человек имеет возможность запечатлеть что-либо, не прибегая к фильтрам вовсе.

Искажение «ауры» вследствие интернет-ремиксации и модификации

Развитие Интернета не только усугубило тенденцию, намеченную Вальтером Беньямином, но и создало отдельный феномен. Современная цифровая среда является благоприятным пространством для появления новых контекстов.

Леонардо да Винчи, «Мона Лиза», 1503-1519 в Лувре и многочисленные мемифицированные варианты

В этом процессе большой вес имеют мемы — один из ключевых форматов современной коммуникации. Мемы функционируют как инструменты переработки культурного материала: изображение начинает жить собственной жизнью, определяемой ситуативным интернет-кодом. Некоторые мемы настолько прочно закрепляются в массовом сознании, что вытесняют или полностью искажают исходную «ауру» оригинала. Люди, незнакомые с изначальной «аурой» произведения или часто встречающие модифицированный оригинал, начинают воспринимать первоисточник уже через призму интернет-образа. Произведение оказывается как бы «вынуто» из собственной истории и помещено в коллективно сконструированную интернет-пространством — то есть теряет способность быть воспринятым через оригинальную «ауру».

Таким образом, создается эффект «вторичной ауризации»: репродукция произведения, попадая в интернет-пространство, окружается вниманием и обретает собственную «ауру», которая в свою очередь начинает оказывать влияние на «ауру» оригинального объекта. Если речь идет о диджитальном произведении, то «вторичная аура» и вовсе способна потеснить оригинальную, обретя столь же весомое значение. «Аура», возникающая в результате мемификации, — это «аура» коллективного пользовательского творчества, лишенная какой-либо связи с авторской интенцией.

Томас Ли, «Взгляд на две тысячи ярдов», 1944 и мемифицированные вариации

Интернет перестал быть пространством репродукции; он стал в том числе пространством соавторства, где группа пользователей способна вмешаться в восприятие произведения. И чем активнее оно [произведение] становится объектом онлайн-ремиксации, тем менее заметна оригинальная «аура» произведения. Если технический прогресс времен Вальтера Беньямина охарактеризовался угасанием «ауры» и ее отсутствием в репродукциях, в нашу современность к этому иногда добавляется процесс «вторичной ауризации».

«Слабая аура» цифровой уникальности (NFT)

Появление концепции NFT стало одной из наиболее заметных попыток вернуть произведениям цифровой среды уникальность — подобие той самой «ауры», о которой писал Беньямин. Создатели и коллекционеры NFT стремились к эффекту «единственности», который в материальном искусстве обеспечивался физической недоступностью и невозможностью полного копирования. Однако в цифровом пространстве уникальность оказалась сведена к записи в блокчейне, тогда как сам визуальный объект оставался бесконечно копируемым и не отличимым от любой его копии.

NFT-токен закрепляет за владельцем не исключительное право на объект, а лишь некий «маркер обладания». Однако этот маркер не формирует специфического опыта «здесь-и-сейчас»; он подтверждает владение с помощью строки данных. В результате возникает имитация «ауры» — суррогат, существующий на уровне транзакций.

Bored Ape Yacht Club NFT

К тому же, большинство популярных NFT-проектов только усилили разрыв между идеей уникальности и реальной «аурой» произведения: изображения, служившие основой для токенов, генерировались автоматически из заранее подготовленных элементов. За ними не стояло ни авторской интенции, ни художественного высказывания, ни контекста, который можно было бы считать источником «ауры».

В стремлении вернуть чувство уникальности цифровое сообщество создало механизм, который, наоборот, еще сильнее разрушил саму возможность «ауры». Концепция NFT отделила визуальный объект от его смысла, сведя уникальность к финансово-технической стороне вопроса и продемонстрировав, насколько глубоко в укоренена невозможность традиционной «ауры» в диджитале.

Невозможность «ауры» в произведениях, созданных ИИ

Произведения, созданные алгоритмами искусственных интеллектов, в принципе не свободны обладать «аурой». ИИ функционирует по иной логике, нежели чем человек. Создавая любое новое произведение, даже участвуя в процессе ремиксации старого, автор вкладывает в него как минимум собственный опыт, идеи и время, как максимум — мастерство, высказывание, стремление создать определенный контекст. Искусственный интеллект же не обладает собственным опытом, он лишь воспроизводит вероятностные комбинации элементов.

Подобный процесс лишен не только замысла, но и индивидуального творческого акта. Алгоритм подбирает статистически уместные варианты: он не располагает пониманием того, что и как он размещает на холсте, не оперирует такими понятиями, как находящиеся на изображении объекты. ИИ использует данные для того, чтобы из размытого набора пикселей создать что-то, что будет имитировать пользовательский запрос. Он не переживает события, не пытается высказать позицию и не может соотнести себя с миром. ИИ не способен «придумать» что-то новое, что-то, чему он еще не был обучен, что резко отличает его от людей, этой способностью обладающих. Поэтому произведение, созданное ИИ, с момента своего появления оказывается лишено того основания, на котором могла бы возникнуть «аура»: оно не связано ни с конкретным автором, ни с неповторимыми обстоятельствами, ни с материальным носителем.

Кроме того, технологическая природа таких изображений предполагает бесконечную воспроизводимость и изменяемость. Один и тот же запрос можно повторять бесчисленное количество раз, получая вариации, не имеющие статуса «оригинала». Они равноценны между собой если не в глазах запрашивающего, то в мировоззрении прямого «творца» — искусственного интеллекта. Фиксированная точка отсчета просто отсутствует — каждое изображение равноценно и заменимо. Авторская интенция не имеет никакого значения, ведь единственная цель ИИ — удовлетворить запрос пользователя. Сам же пользователь имеет такое же отношение к полученному продукту, какое заказчик имеет к заказанному у художника портрету. Так исчезает сама возможность эмоциональной или культурной дистанции, из которой могла бы возникнуть «аура».

Десятки вариаций одного и того же изображения, сделанные нейросетью Leonardo.ai

Наконец, ИИ систематически размывает, уничтожает понятия авторства и подлинности, а вместе с ними и «ауры». Стиль художника может быть имитирован, контекст — автоматически реконструирован, изобретен на пустом месте или переизобретен. В таких условиях произведение становится запросом, а не результатом человеческого переживания, что окончательно исключает возможность существования «ауры» в ее классическом понимании.

Именно в эпоху такой тотальной воспроизводимости возрастает ценность человеческого искусства — и тяга к нему. Чем более доступными и широко распространенными становятся алгоритмические изображения, тем больше пользователь стремится к тому искусству, что не было сгенерировано, в поисках того, что сгенерировать нельзя. Возникает своеобразная «ностальгия по ауре» — стремление ощутить реальное присутствие автора, знать, что произведение существует не только как визуальный, пусть даже и эстетически приятный объект, но и как чье-то переживание, воплощенное в творческом акте.

Эта тяга к подлинности нередко проявляется в резкой нетерпимости к произведениям, созданным ИИ или при помощи ИИ. Для немалой части аудитории, особенно той, что сама связана с творчеством в том или ином проявлении, ИИ-контент воспринимается не просто как «неискусство», но как угроза самой идее творчества. Отчуждение, возникающее от бесконечного потока итеративно сгенерированных изображений, вызывает потребность защитить человеческую интенцию. Зрители не готовы признавать алгоритмические изображения равными человеческим именно потому, что в них отсутствует главный критерий доверия — та самая «аура» в любом виде. И чем активнее ИИ вторгается в сферу художественных практик, тем сильнее становится стремление отстоять человеческое, уникальное, неподделываемое — то, что и составляет основу «ауры».

ВЫВОД

Проанализировав феномены, возникшие с появлением Интернета, можно сделать вывод о том, что гипотеза визуального исследования оказалась правдива.

Новые формы искусства сделали необходимым переосмысление «ауры» — критерии, выдвинутые Беньямином в оригинальном эссе, просто не подходят для современного искусства, которое включает в себя диджитал-произведения.

Однако это не значит, что понятие «ауры» вовсе перестало быть актуальным. Именно эпоха цифровой избыточности и тотальной доступности контента создала тоску по оригинальности, уникальности опыта. Все это лишь усилилось с появлением нейросетей и нейро-арта, в котором «ауры» не может быть как таковой.

«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», Вальтер Беньямин, 1936 г.

Для обложки были использованы результаты генерации через ИИ Leonardo.ai по запросу «anime girl, standing straight to camera, looking into camera, short black hair, shy smile, city scenery behind», наложенные друг на друга.