Архитектурно-декоративное искусство башенной культуры Ингушетии

Оглавление

1. Концепция 2. Зарождение 3. Развитие 4. Строительство и строительное искусство 5. Оформление башен и связь с культурой 5. Типы башен 6. Башни в наше время 7. Заключение 8. Библиография 9. Источники изображений

Концепция

Исследование архитектурного и культурного наследия башенной культуры Ингушетии позволяет выявить ключевые черты, связанные с функциями, эстетикой и символикой башен, а также продемонстрировать их уникальную роль в формировании исторического облика народа. Работа раскрывает, как традиционные строительные практики, декоративные знаки и инженерные решения передавались из поколения в поколение и адаптировались к вызовам времени, сохраняя свою идентичность и связь с ингушской культурой.

Башни стали не просто архитектурой — они стали символом стойкости, родовой чести и умения, отражая духовную связь народа с его землёй и историей.

Башенная архитектура Ингушетии — уникальное явление кавказской и мировой истории зодчества. Она сформировалась как ответ на природные, социальные и культурные условия горной жизни ингушей, став одним из основных символов национальной идентичности. В башнях воплотились инженерная смелость, художественная традиция, стремление к защите рода и глубокий пласт духовно-мифологических смыслов, уходящих в древность.

Зарождение

Своей самобытностью и величественностью древняя архитектура ингушей издавна привлекает к себе внимание многих ученых. Еще в середине 18 века Вахушти Багратиони отмечал, что ингуши «умеют строить из камня на извести и из них воздвигают дома, башни и укрепления». Позднее к этой архитектуре обращались Штедер, Паллас, Клапрот, Энгельгардт, Бларамберг, В. Миллер; уже в советское время — Л. Семенов, Е. Крупнов, М. Базоркин, А. Робакидзе и др

Каменные башенные постройки существовали у древнеингушских кобанских племён Северного Кавказа конца II–I тыс. до н. э. Сохранившиеся в горной Ингушетии остатки мегалитических циклопических построек из крупных каменных плит и блоков расположены у древних башенных городов-поселений Таргим, Хамхи, Эгикал, Дошалкхе, Кхарт и др. Циклопические постройки из сложенных без раствора больших камней ученые склонны относить к весьма отдаленным временам, вплоть до времен неолита. Обычно эти постройки выполняли роль заградительных стен, воздвигавшихся перед входом в пещеру или же — вокруг жилища. На смену циклопическим строениям со временем пришли строения из обычного камня скальной породы с употреблением скрепляющего раствора. Речные округлой формы камни почти не употреблялись, так как они плохо скреплялись с раствором и между собою. Датировку начала таких строений установить весьма затруднительно: одни ученые относят ее к первым векам нашей эры, другие — к 8 веку н. э.

Древнейшими считаются полужилые — полубоевые башни (г1ала). Иногда они двухэтажные, чаще — трех и четырехэтажные. Завершались они деревянным потолком, сверху накатанным утрамбованной глиной. Завершенные стены такой башни поверху покрывались камнями, не скрепленными раствором. Эти камни, во-первых, могли метаться сверху во врагов, а, во-вторых, предохраняли стены от проникновения в них дождя и талого снега. Первый этаж такой башни отводился скоту. С первого этажа по внутренним лестницам проникали во второй и последующие жилые этажи. Входная дверь делалась из плотно пригнанных дубовых плошек и закрывалась двумя прочными засовами. Небольшие узкие оконца давали свет, а также использовались и в оборонительных целях.

Развитие

К средневековью башенная архитектура достигла высокого уровня. Сформировались устойчивые строительные традиции и типы сооружений. Совершенствовалась техника сухой каменной кладки, увеличивалась высотность, усложнялись пропорции. Башни становились не только оборонительными объектами, но и символами силы рода, его достоинства и статуса. Башенные комплексы (Эрзи, Вовнушки, Таргим, Хамхи, Цори) образовали особую архитектурную среду Ингушетии, которая стала культурным ядром горных обществ.

В горной зоне Ингушетии на территории современного Джейрахского района располагалось около 150 населённых пунктов. Все они состояли из комплексов каменных жилых башен, за редким исключением в каждом из них имелись полубоевые и боевые башни. Многие селения представляли собой укрепленные замковые комплексы, включавшие в себя одну или несколько боевых и полубоевых башен, объединенных высокими оборонительными каменными стенами с жилыми постройками. Боевые башни, имеющие строгие гармоничные пропорции, сочетающиеся с крепостью стен, достигают у основания толщины около одного метра, и наглядно демонстрируют высокий уровень развития средневековой ингушской архитектуры. В то же время они — иллюстрация своей эпохи, повседневностью которой являлись война и борьба за выживание. Постоянное отражение внешних агрессий, внутренние междоусобные столкновения, а также само географическое расположение на перевальных путях из Закавказья на равнины Северного Кавказа — все эти обстоятельства, вынуждали ингушей строить крепкие каменные дома-крепости. Постепенно разрастаясь с увеличением населения, средневековое поселение превращалось в укрепленный замковый комплекс, в котором были все атрибуты средневековой крепости — высокие боевые башни, крепостные стены, жилые и хозяйственные постройки. Каждое такое поселение было единым, самодостаточным и прочным объединением соседей-родственников. Все отношения с окружающим миром регулировались посредством института старейшин, деятельность которых была строго регламентирована в соответствии с народным правом — адатом. По своей внешней форме эти поселения напоминали небольшие «средневековые города», в которых была единая политика, во главу которой были поставлены интересы «свободных и равноправных горожан».

Известный советский археолог и кавказовед Е. И. Крупнов в своем фундаментальном труде «Средневековая Ингушетия» пишет:

«Ингушские боевые башни являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Она поражает простотой формы, монументальностью и строгим изяществом. <…> Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо».

Строительство и строительное искусство

Ингушетия находится в зоне, где часты землетрясения. При этом башни держатся много веков подряд. Скорее всего, причиной устойчивости башен является их местоположение — на открытых скальных участках, состоящих из слоёв сланца, способных гасить колебания земной коры. Пластины сланца также служат кровлей башням подобно листам шифера.

Важное отличие ингушских боевых башен — значительная высота по отношению к основанию: 10 к 1. Это придаёт постройкам особенное изящество. Кроме того, ингушские каменные сооружения выделяются среди башен соседних народов обилием мелких деталей архитектуры: кормушек для коней, наличием козырьков, камней-коновязей и т. д.

Ингушская боевая башня в разрезе. Рисунок Щеблыкина И. П. 1928 год

Жилые постройки — это приземистые, прямоугольные в плане сооружения в два — четыре этажа, сложенные из хорошо подобранных и пригнанных камней, скрепленных глиняно-известковым раствором. В верхние помещения снаружи вела приставная лестница, несомненно, существовало и внутреннее сообщение. Внутри башни в большинстве случаев установлена колонна — опорный четырехугольный столб с каменными «подушками», расположенными на разной высоте. Между-этажные перекрытия покоились на каменных подушках столба и специальных выступах стен (их иногда заменяли гнезда, в которые входили бревна перекрытия).

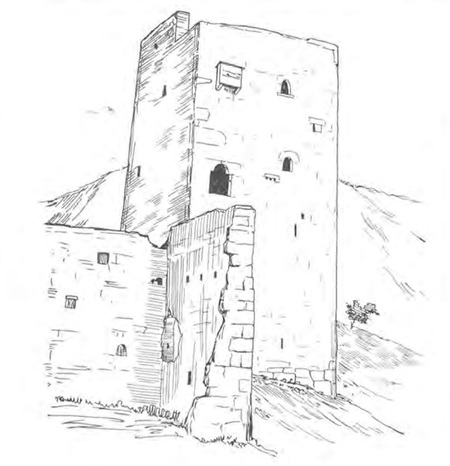

Для построек боевого типа характерны стройность, гармовичность пропорций, довольно симметричное расположение дверных и оконных проемов и машикулей. Описываемая башня лишена симметрин, проемы разбросаны по стенам, а машикули расположены не по центру, а возле стыка стен — над дверными проемами.

Полубоевая башня в с. Фалхан имеет три входных проема (первый — третий этажи) два машикуля, расположенные у стыка стен. К постройкам этого же типа можно отнести одну из башен с. Бейни и башню, стоящую возле с. Верхний Алкун». М. Б. Мужухоев, пользуясь предложенным мною термином «полубоевые башни» и изучив серию ингушских построек, замечает, что для подобных башен характерны слабое сужение стен, отсутствие центрального опорного столба, низкое расположение дверных проемов и простота конструкций перекрытий.

Оформление башен и связь с культурой

Обычно у входа в башню имеется оттиск ладони — руки мастера, возводившего здание. Оно являлось своеобразной гарантией прочности творения зодчего, что и подтверждено временем — башни пережили своих создателей на много веков. На многих башнях высечены рисунки-петроглифы. Среди них знаки, напоминающие буквы, рисунки в виде крестов, спиралей, свастик, солярных кругов, изображения предметов быта и вооружения. На башнях также изображали символы рода. Башенное строительство Ингушетии, яркое наследие древней материальной культуры, уникально как на Кавказе, так и во всем мире. Ингуши как этнос ментально неразрывно связаны со своей башенной культурой. Считается, что башенные комплексы в течение многих веков вырабатывали у горцев-ингушей эстетическое чувство прекрасного, чувство бережного отношения к дому, как святилищу семьи, которое является одним из основ ингушского кодекса чести — Эздел.

Этот уникальный символ на многих башнях Г1алг1аев, обозначает «Эздел» — неписаный духовно-нравственный кодекс чести Г1алг1аев.

Слово"Эздел» происходит от «Эзе», производная форма от глагола «oza», означающего: взвешивать. А второй компонент «дел» (от глагола «де»), означает: делать. Таким образом это переводится как «взвешенно-делай!», другими словами «Взвешивай свои действия!» Для Г1алг1аев — Эздел является кодексом чести и поведения, передаваемый из поколения в поколения.

солярный знак и петроглиф

Изображения такого рода встречались нам ранее на стенах боевых, полубоевых и жилых башен в других ингушских средневековых поселений: Таргим, Эгикал, Мэллер, Цори, Гул и др.

Типы башен

ЖИЛЫЕ БАШНИ Жилая башня (ингуш. гӏа́ла, мн. ч. гӏа́лаш) представляла собой квадратную или прямоугольную в плане каменную постройку, сложенную обычно в два-три этажа, с плоской земляной крышей, хорошо обмазанной глиной. Высота трехэтажной башни достигала в среднем 10-12 метров, а размеры основания варьировались от 5×6 до 10×12 м. Стены башни сужены к верху, что составляет отличительную деталь архитектуры ингушей периода Средневековья. Например, боевые башни имели значительный угол сужения стен, достигавший в среднем 10-11 градусов. В боевой башне с. Верхний Лейми угол сужения стен достигает рекордных 14 градусов, что придает особую стройность ее внешнему виду. Кладка стен в жилых башнях, состоявшая из грубо обработанных каменных блоков, была более примитивной по сравнению с кладкой боевых башен, что вполне объяснимо. Задача построения жилой постройки отличалась от боевой, так как требовала скорейшего завершения строительства для заселения семьи, поэтому внешнему виду не уделялось такое пристальное внимание. Возводились башни в Горной Ингушетии повсеместно на известковом растворе, а сверху покрывались толстым слоем штукатурки желтого, либо желто-белого цвета, изнутри швы кладки замазывались раствором. Это было характерной деталью всех архитектурных памятников Горной Ингушетии: боевых и жилых башен, склепов и святилищ. По преданию, в состав известкового раствора добавляли молоко или сыворотку и куриные яйца.

ПОЛУБОЕВЫЕ БАШНИ Переходной формой от жилых к боевым башням исследователи считают так называемые полубоевые башни. Они отличаются от жилых и боевых башен тем, что содержат элементы тех и других. Строились они в 3-4 этажа. В основании полубоевые башни почти квадратные и меньшей площади по сравнению с жилыми: их размеры колеблются от 4,5-5 м в ширину до 5-5,5 м в длину. Высота — 12-16 м. В этих башнях отсутствует центральный опорный столб, но имеются навесные балкончики-машикули, как у боевых башен. Перекрытие стен, как у жилых башен, плоское, бревенчатое. Вход устроен также, как у жилых башен, на первом этаже. Очень редко встречаются полубоевые башни, у которых вход, подобно боевым башням, расположен на втором этаже.

БОЕВЫЕ БАШНИ Наивысший расцвет ингушского башенного зодчества связан со строительством боевых башен (ингуш. вIов, мн. ч. вIовнаш). Боевые башни ингушей были нескольких типов, в которых, как объясняют специалисты, прослеживается эволюция техники строительства оборонительных сооружений в горах Северного Кавказа. Считается, что боевые башни появились в ходе совершенствования техники строительства, путем эволюции жилых башен сначала в полубоевые, затем — в боевые башни с плоским венчанием и, наконец, в башни со ступенчато-пирамидальной кровлей. В то же время появление более совершенных башен не означало прекращения строительства прежних типов, они все в равной мере продолжали возводиться вплоть до позднего Средневековья. Каждый этаж боевых башен имел свои определенные функции. Одним из первых попытался дать характеристику этим функциям архитектор И. П. Щеблыкин, который писал: «первый этаж предназначался для пленников, второй — для стражи и защитников, третий и четвертый — для защитников и семьи, а пятый — для наблюдателей и семьи». Первый этаж служил тюрьмой для пленников и хранения сельскохозяйственных припасов, для этого они оборудовались специальными конусовидными каменными «мешками» — отсеками по углам башни. В него можно было попасть только через квадратный лаз со второго этажа. Вход в башню обычно располагался на уровне второго этажа, что в том числе лишало потенциальных врагов возможности применения тарана. Он представлял собой сводчатый дверной проем, закрываемый изнутри прочными деревянными ставнями и запираемый на деревянный брус, который вдвигался в толщу стен. И только некоторые башни, расположенные в труднодоступных местах, имели вход на первом этаже.

Боевая башня в Ний

На уровне последнего (пятого или шестого), этажа являвшегося главным обзорным пунктом и одновременно главной боевой площадкой, здесь хранилось оружие: камни, луки, стрелы, ружья. В средней части каждой из стен этажа устраивались сквозные створчатые ниши — амбразуры. Они прикрывались специальными каменными навесными балкончиками — машикулями. Верхняя часть амбразуры оставалась свободной для наблюдения. Археолог М. Б. Мужухоев предполагает, что выбор строительства того или иного типа оборонительной башни зависел от рельефа местности. Исходя из архитектуры башен с пирамидальной ступенчатой кровлей, отличающихся наибольшей обороноспособностью, он считает, что такой тип башен возводился в местах легкодоступных, подход к которым не был естественно укреплен. Такие башни строились с учетом, что противник сможет вплотную подойти к стенам башни. В местах же труднодоступных, с точки зрения возможного штурма, возводились менее укрепленные плоскокровельные башни Из всего количества боевых башен 50 башен со ступенчато-пирамидальным венчанием, более 40 башен — плоскокровельные, более 30 башен — полуразрушенные, несохранившиеся и неисследованные.

Боевая башня в Хяни

Башни в наше время

В современном мире ингушские башни представляют собой как исторические памятники, так и современный символ культуры. Древние каменные башни в Джейрахском ущелье сохраняются как туристические объекты и места встреч родовых общин, хотя некоторые требуют срочного восстановления. Одновременно с этим, в столице республики Магасе была возведена современная 100-метровая Башня Согласия, стилизованная под традиционные башни, но построенная с использованием современных технологий и материалов, что делает ее символом новой Ингушетии.

Башня Согласия. г. Магас

Заключение

Башенная культура Ингушетии — это наследие, которое продолжает жить. Архитектура, орнаменты, символика и традиции строительства создают уникальный художественный мир, важный для понимания истории и идентичности народа. Сегодня башни становятся не только объектами изучения, но и источником вдохновения для новой культуры.

«Ингушская башня удивляет точностью, красотой и смелостью — это архитектора мысль, опередившая своё время.» Руслан Цуров

Тярш. Башенный комплекс

Лялах. Башенный комплекс

Исследование архитектурно-декоративных особенностей башен позволяет глубже понять историю Ингушетии и её художественное наследие, которое сохраняет свою актуальность и сегодня.

Башня Согласия — личные изображения.