Архитектура души в немецком экспрессионизме

Концепция

Кинематограф, пришедший в повседневную жизнь человека относительно недавно, стал не просто новым способом развлечения, а инструментом, с помощью которого люди получили возможность высказаться и влиять на массы. Так, например, часть немецкого общества на протяжении половины столетия пыталась изжить кошмар войны и кризиса, вкладывая свои волнения в киноискусство.

Когда мы говорим о Германии первой половины XX века, то сразу представляем период социальных, политических и психологических потрясений: Веймарская республика терпит гиперинфляцию, унизительные условия Версальского договора и неустойчивые настроения в обществе. Именно на этой почве, пропитанной коллективной травмой Первой мировой войны, тревогой и предчувствием новой череды катастроф, расцвел один из самых выделяющихся и запоминающихся кинематографических стилей в истории — немецкий экспрессионизм, благодаря которому киноискусство Германии смогло завоевать внимание зрителя и стать достаточно конкурентоспособным на фоне других европейских представителей.

Экспрессионизм — про внутренность человеческой души, которую переносят в физический мир.

Направление стало негласным голосом нации, потому что зафиксировало масштабные сдвиги в сознании немцев, которые наблюдали за стремительным крахом прежних ценностей.

Эстетика рождалась из экзистенциальной боли, а реальностью становилось не то, что люди видели, а то, что чувствовали. Именно поэтому немецкий экспрессионизм славится своими абстрактными и нереалистичными декорациями, ведь невозможно заглянуть внутрь человеческой души, посмотреть или потрогать чувства — они не имеют определённой физической формы. Режиссёры показывают их с помощью уникальных визуальных решений, тщательно работая над пространственным оформлением, которое играет ключевую роль в восприятии зрителя всего происходящего в фильме. Благодаря художникам немецкое кино смогло воплотить в жизнь выдуманные миры, основанные на личной печали и сумасшествии.

Теперь классический вопрос о взаимоотношении человека и внешнего мира, в котором он обитает, немецкие режиссёры ставят по-новому: «Что произойдёт, если сама среда станет прямым воплощением души, её безумия и желаний?».

Целью исследования является изучить роль декораций и оформления пространства в немецких фильмах первой половины XX века; понять, какое символическое значение может нести в фильме окружающая среда, часто выступающая как визуальная проекция внутреннего мира героев.

Для анализа были выбраны фильмы с самыми яркими декоративными решениями и стилем: «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине (1920), «От рассвета до полуночи» Карла Хайнц Мартина (1920), «Носферату, симфония ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау (1922), «Тени: Ночная галлюцинация» Артура Робинсона (1923), «Метрополис» Фрица Ланге (1927).

Проекция безумия в «Кабинет доктора Калигари» (1920) Роберта Вине

Фильм, перенесший эстетику мрачного сумасшествия из картин Эдварда Мунка и Сальвадора Дали на киноплёнку.

Роберт Вине не просто создаёт в своём кино искажённоё и изломленное пространство — он заранее даёт незнающему зрителю визуальную подсказку к развязке про безумное восприятие мира психически больным Френсисом.

Действия происходят в городе Хольстенвалль, вся архитектура которого состоит из острых углов и зубчатых форм.

Неправильные по своему устройству здания, сильно сужающиеся кверху, заглядывают друг в друга, создавая впечатление тотальной слежки и паранойи, а остроконечные крыши и стрельчатые изогнутые стены — агрессии и давящей на зрителя тревоги.

Неестественно извивающиеся улочки и дороги выглядят как ловушки, из которых невозможно выбраться. Словно зритель идёт по запутанному сознанию рассказчика, пытающегося внятно донести свою историю.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Декорации совсем не стремятся к реализму и выглядят плоскостными, потому что большинство из них выполнены с помощью подручных традиционных материалов: красок, холстов и деревянных каркасов. Такое художественное решение обусловлено ограниченным бюджетом, но именно оно стало ключом к созданию уникального облика фильма и его последующей известности.

На кадрах с ярмаркой отчетливо читается этот подход. Если внимательно их изучить, то можно заметить, что большинство палаток обозначены схематичными полотнами, на окнах которых можно рассмотреть всю экспрессию штрихов, которую вложил художник, создающий детали. Лишь палатка доктора Калигари, возвышающаяся над другими, сделана из настоящей ткани, что иллюстрирует её важность на фоне остальных.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

В сценах с работниками, представляющими местную власть, намеренно увеличивают размеры стульев, на которых они сидят. Это приём, олицетворяющий возвышение бюрократии над простыми гражданами, проблемы которых решаются неохотно.

Ещё одной важной декорацией, которая высмеивает политические органы, являются бесконечные ступеньки. Если к полицейским ведёт всего один ряд, то в конечной сцене с психиатрическим отделением в кабинет доктора Калигари ведут уже три точно таких же ряда, что подтверждает статус личности и затрудняет доступ к ней.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Стоит отметить достаточно беспорядочное интерьерное заполнение пространства, смотря на которое в голове появляется ряд громких, перекрикивающих друг друга звуков, что усиливает ощущение хаоса, происходящего в голове уже не только у Френсиса, но и зрителя.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Иногда декорации синхронизируются с настроением персонажа, находящегося в кадре. Так, например, можно проследить напряжение, исходящее от доктора, благодаря визуальному решению травы, острой как иглы, или веткам дерева, панически направленным в разные стороны.

На фрагменте с Чезаре прямые формы в виде веток, тропинки, травы и наклонённых деревьев агрессивно указывают путь герою и всё ещё оставляют зрителя в немом напряжении. Силуэт человека будто бы сам становится частью пейзажа и рифмуется с деревьями: руки как ветки, а сам он пошатывается словно листья на ветру. Такое сравнение подчёркивает бессознательное и независящее от личных желаний состояние.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

В фильме перспектива ломается намеренно, проводя визуальный аналог с разрушенным психическим состоянием главного героя. Смелые декоративные решения создают неповторимый живописный стиль, с помощью которого получилось выразительнее рассказать о самых тёмных уголках человеческой души, визуализировать паранойю и потерю контроля над реальностью. Роберт Вине через многогранный образ города и улиц показывает беспомощность человека, на жизнь которого влияют внешние, независящие от него самого факторы, и предупреждает о том, как под маской правопорядка может скрываться иррациональный деспотизм.

Страстный спектакль в «Тени: ночная галлюцинация» (1923) Артура Робинсона

Если «Кабинет доктора Калигари» проектировал безумие в материальных декорациях, то фильм Артура Робинсона целенаправленно рисует своё пространство с помощью игры света и тени, внушая зрителю то, что реальность — это лишь образы и личные взгляды на жизненные ситуации.

Сам фильм немой, но он и не нуждается в диалогах и интертитрах. История рассказывается через метафоры, созданные тенями. Они становятся самостоятельными героями, наделёнными способностью показывать скрытое, визуально искажать смысл событий и влиять на эмоции людей. Такая «власть» порождает конфликты между персонажами, из-за неё завязываются основные сюжет и проблема фильма.

Так, например, графу, сходящему с ума от ревности, повсюду мерещится измена жены, которой на самом деле не случилось.

Артур Робинсон «Тени: Ночная галлюцинация», 1923

Такого новаторского использования теней как пространства режиссёр и его команда добиваются с помощью грамотной работы со светом: яркая вспышка, направленная на человека, позволяет играть с его тенью, вариациями её размеров, чёткостью и силуэтами. Актёры при съёмке могут даже не касаться друг друга — это сделают их проекции.

Такой подход можно рассмотреть в сцене с дракой, в ходе которой тени мужчин сливаются в единые неразборчивые пятна, похожие на дерущихся мистических существ, что отражает животную, иррациональную природу разногласия героев.

Артур Робинсон «Тени: Ночная галлюцинация», 1923

Комнаты чаще всего пустые и минималистичные, с большими «голыми» стенами, мебель либо отсутствует, либо сведена к нескольким предметам. Это «чистый белый холст», показывающий драму, происходящую в потёмках души, а не физическом мире. Теневые сюжеты динамично трансформируют пространство и иллюстрируют внезапно воплощающуюся в жизнь двойственную природу человека.

Стоит отметить, что неоднозначность теней перекликается с идеями Зигмунда Фрейда и раскрывает все неосознанные тайные желания и страсти каждого героя.

Артур Робинсон «Тени: Ночная галлюцинация», 1923

Артур Робинсон «Тени: Ночная галлюцинация», 1923 Теневой бой — визуализация возможного исхода конфликта героев.

На протяжении фильма появляются плотно интерьерно оформленные пространства. Плоские и достаточно условные геометричные декорации не вызывают чувства визуального перенапряжения в фильме и хорошо вписываются в его внутреннее устройство, разбавляя теневые сцены мистически-сказочными мотивами.

Замок, в котором происходят основные события, выглядит обычной прочно стоящей постройкой и не вызывает у зрителя мыслей о драме, которая происходит внутри. Самая проработанная его деталь — большие узкие окна, через которые сочится свет, как бы намекая зрителю на то, из чего будут состоять визуальные образы.

Декорации в сцене со сном благодаря своим тонким и длинным формам рифмуются с женским силуэтом, говоря о её хрупкости. Лестница работает как указатель пути, по которому героиня собирается бежать, пугаясь тянущихся мужских рук.

Артур Робинсон «Тени: Ночная галлюцинация», 1923

Ключевая часть декораций фильма заменена на театр теней, который становится главным средством выразительности. Артур Робинсон заставляет зрителя поставить под сомнение объективность мира и показывает, что игнорирование собственных «теней» неизбежно приводит к катастрофе, которая может повлиять на окружающих.

Реалистичный страх в «Носферату, симфония ужаса» (1922) Фридриха Вильгельма Мурнау

В отличии от предыдущих двух фильмов, Фридрих Мурнау отдаёт предпочтение реальным и узнаваемым локациям. Он не создаёт искажённый безумный мир, а насыщает привычный тлением, чумой и потусторонней силой. Готические декорации здесь словно само воплощение вампира, присутствие которого ощущается везде. Они выглядят обыденно, но несут в себе пугающую смерть.

Висборг — город света. Здесь настоящие немецкие аккуратные улицы, белые большие дома и цветущие сады. Заглядывая в дом Хуттера, зритель чувствует его наполненность жизнью: тут небольшие комнаты с домашними цветами на подоконнике, картины в рамках и чайнички с чашками на столах. Такие простые и натуральные элементы декора создают ощущение постоянного присутствия людей. Это идиллический мир, который герою придётся защитить.

Фридрих Вильгельм Мурнау «Носферату, симфония ужаса», 1922

Фридрих Вильгельм Мурнау «Носферату, симфония ужаса», 1922

Для сцен с готическими пейзажами Мурнау специально выбирал места, сохранившие средневековый облик, которые своей реальностью вызывали у зрителя подсознательный ужас. Так его глаз пал на замок «Оравский град» и Лунатицкое ущелье в Словакии.

Интерьер в обители вампира, несмотря на её масштабность, небогат: всего пара громоздкой готической мебели, которая стоит в пустых залах посреди гигантских острых арок. В сравнении со светлым домом Хуттера, такой выбор декораций подчёркивает многовековое одиночество и древность вампира, убеждает в том, что он отчуждён от всего людского мира.

Высокий стул, на котором сидит Носферату за обеденным столом — классический символ власти и надзора. Вампир молчаливо показывает гостю, что он хозяин положения.

Фридрих Вильгельм Мурнау «Носферату, симфония ужаса», 1922

Фридрих Вильгельм Мурнау «Носферату, симфония ужаса», 1922

Такие малозаметные на первый взгляд детали, как кони, одетые в черные одеяния, словно призраки, которых не видно в темноте ночи, или часы-скелет со старинным циферблатом, также намекают зрителю о сверхъестественном происхождении их владельца.

Фридрих Вильгельм Мурнау «Носферату, симфония ужаса», 1922

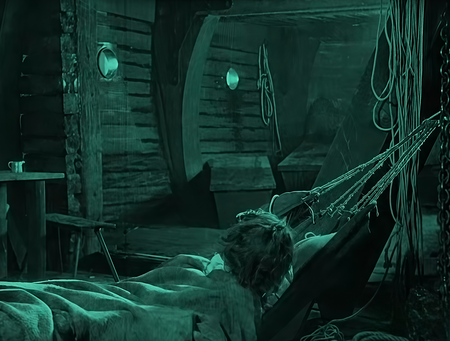

Ещё одной важной декорацией фильма является корабль, а именно — его трюм, который намеренно стилизован вампиром под склеп. Своеобразный груз, который везёт судно, а также мёртвые члены экипажа превращают его в один большой плавучий гроб, распространяющий смерть по всей Европе.

Фридрих Вильгельм Мурнау «Носферату, симфония ужаса», 1922

Мурнау показывает мир, заражённый сверхъестественным злом при помощи натуральных декораций, пропитывая их символикой. На протяжении фильма он оставляет зрителю подсказки-метафоры, при считывании которых можно в полном объёме прочувствовать атмосферу ужаса, проникающую в привычную жизнь. Пессимистичный исход фильма, в котором победа над злом достигнута ценой жизни, отражает настроения в немецком обществе, которое с трудом верило в ближайшее светлое будущее.

Экзистенциальный вопрос в «От рассвета до полуночи» (1923) Карла Хайнц Мартина

Фильм, сильно приближённый своим визуальным стилем к графике. Художники выбирают четкий, строго геометрический прямоугольный мир для создания атмосферы бездушности. Здесь не только нарисованное пространство, но и герои кажутся картонными и нереальными.

Первое место действия, которое фильм показывает зрителю — банк. Кадр можно поделить на три основных пятна, которые визуально дробят пространство: касса, пронизанная решетками, будто символизирующая заточение Кассира, большой сейф с нарисованными цепями и входная дверь. Такое чёткое разграничение создаёт впечатление тюремности, в которой работает главный герой, он словно сидит в «клетке» бюрократии. Намеренно высокие стойки банка показывают контраст между человеческим силуэтом и масштабом архитектурных форм, подчёркивая что Кассир всего лишь мелкий винтик в огромной системе, а не личность.

Карл Хайнц Мартин «От рассвета до полуночи», 1923

Карл Хайнц Мартин «От рассвета до полуночи», 1923

Следующая ключевая локация, в которой оказывается Кассир — его дом. Обстановка вызывает ощущение тесноты, потому что комната плотно заполнена разной мебелью. В ней нет чего-то особенного, это обыденный мир мужчины, в котором он давно не чувствует жизни. Члены семьи, занимающиеся в такой унылой обстановке повседневными делами, кажутся частью интерьера, что только усиливает эффект отчуждения главного героя и показывает отсутствие душевного простора.

Сама конструкция дома с большими чёрными окнами и длинным входом будто открывает рот, чтобы поглотить героя в домашнюю рутину.

Карл Хайнц Мартин «От рассвета до полуночи», 1923

Карл Хайнц Мартин «От рассвета до полуночи», 1923

Места с наигранной роскошью и безмолвным присутствием смерти: герой сначала направляется в велотрек, а после — на танцы.

Царящая атмосфера истеричного возбуждения на гонках достигается заполнением пространства зрителями. Декорации здесь — сама толпа, хаотичная и безликая, сливающаяся в одно единое пятно. Езду велосипедистов по кругу можно считать метафорой на изнурительную гонку Кассира за смыслом жизни.

Карл Хайнц Мартин «От рассвета до полуночи», 1923

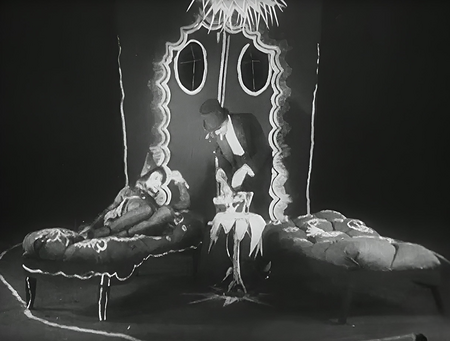

В сцене, где мужчина пьёт шампанское с дамой, композиция симметричная, ограничивающаяся лишь парой декораций. Оба диванчика стоят по разные стороны друг от друга, но объединяет их вход в комнату и общая тумбочка с бутылкой. Возможно, это история про то, что смерть, которая здесь воплотилась в лице женщины, всегда идёт с человеком рука об руку и может проявиться совершенно неожиданно.

Также стоит отметить стилизованные в духе смерти светильники. Лучи света на них выглядят как острые выпирающиеся шипы, а в дуэте с длинными креплениями они напоминают скелеты пауков или крыс и угрожающе давят сверху на людей.

Карл Хайнц Мартин «От рассвета до полуночи», 1923

Финальными станциями Кассира становятся бар и штаб-квартира Армии спасения. Теснота и вульгарность в баре воплощаются в большом круглом столе с сигаретами и девушками. Нарисованный на стене «забор» говорит о том, что зависимости, в которых герой пытается спрятаться от серости мира, — тюрьма. А искривлённая лестница, ведущая к окну, иллюстрирует, до какой низости упал мужчина, и даёт шанс на исправление.

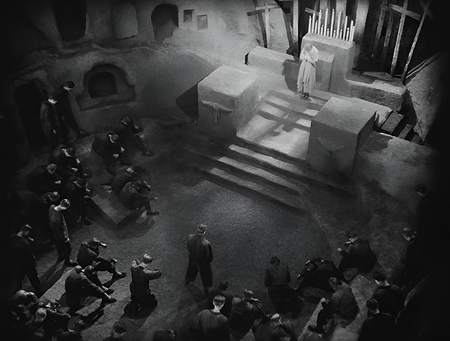

В штаб-квартире, в отличии от бара, уже нет окон или дверей — потенциально возможных выходов. Герой зашёл в тупик, стоя на фоне деревянного креста, вокруг которого тёмные, словно черная затягивающая дыра, ткани.

Карл Хайнц Мартин «От рассвета до полуночи», 1923

Карл Мартин выбирает чёткие и геометричные формы с целью создания мира-лабиринта. Пространство здесь условное: действия разворачиваются на чёрном фоне, доказывая, что такая вездесущая пустота давно обитает в сознании Кассира. Каждая из локаций насыщена искажёнными картонными декорациями, которые отражают бездушность реальности и разрушение привычных ценностей героя. Проводится большая аллегория на бессмысленность существования в мире, где деньги становятся новой религией, которая в итоге приводит общество в тупик.

Раскол общества в «Метрополис» (1927) Фрица Ланге

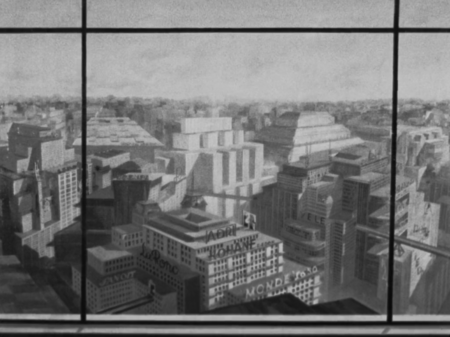

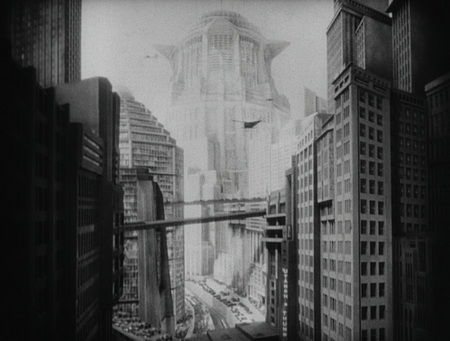

Пожалуй, одно из самых известных произведений Фрица Ланге, интересующее зрителя футуристической вселенной. По-разному стилизованное окружение отражает социальное неравенство, а также предвидит облики современных мегаполисов. Декорации города созданы вручную, съёмочная команда возводила его с нуля. Ланг не искажает привычным экспрессионистским образом, а играет с масштабами зданий, делая их непомерно высокими на фоне людей.

На первых минутах фильма зрителя встречает Верхний город. Его небоскрёбы, устремлённые в небо — монолитные, геометрические и иногда ступенчатые. Они созданы властью, сидящей на вершине этого мира. Такая визуальная «чистота» рисует образ холодного и идеального города, в котором царит рациональный порядок. Однако всё это устройство — иллюзия, призванная скрыть хаос, кипящий в основании.

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

Вечный сад стилизован по античным мотивам. Здесь фонтан со скульптурой обнажённой девушки, павлины и разнообразная дикая растительность. Такой выбор декораций обусловлен идеей античности как идеала, гармонии и красоты — всего того, к чему должна стремиться элита общества. Но зрителю не дают забыть об футуристической составляющей мира, поэтому в основе конструкции фонтана, извилистых колонн, ступеней и дверей лежат чёткие геометрические формы.

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

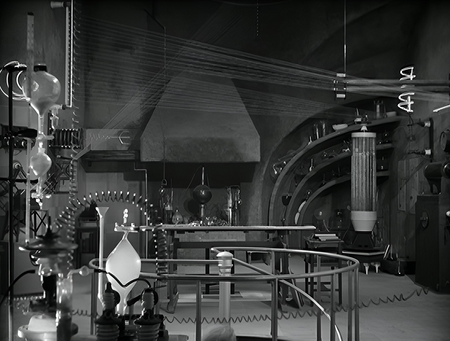

Переносясь в Нижний город, художники не отказываются от вертикалей, но теперь синхронизируют их с извилистыми округлыми формами. Пространство выглядит изолированным, взгляд упирается в бесконечные балки и колбы из которых состоят огромного размера машины. Рабочие, живущие здесь, считаются лишь расходным материалом и частью большого процесса.

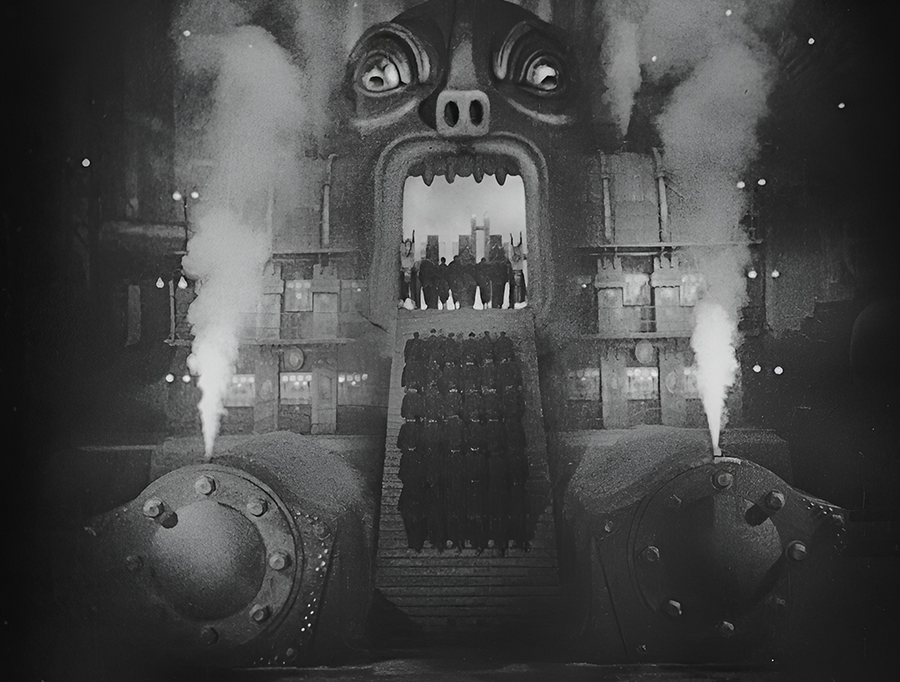

Фредер впечатляется различиями между двумя городами и начинает видеть Сердце-машину в виде Молоха¹, который поедает рабочих. Эта сцена описывает переживания героя, который начинает осознавать истинную сущность системы, созданной его отцом.

Активные декорации в Нижнем мире играют на контрасте со спокойными интерьерами Верхнего, что усиливает ощущение хаоса, всеобщего недовольства и «контролируемого» беспорядка.

¹ Молох — языческое божество, которому приносили в жертву детей.

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

Собор как судья, представляющий конфликт между нравственным и технологическим. В нём преобладают декорации в готическом стиле, которые противопоставляются футуристическим. Одними из важных декораций являются скульптуры грехов во главе со смертью. Фредерик разговаривает с ними после прогулки по ужасам Нижнего города. Это момент его глубочайшего духовного кризиса, перерастающий в желание прекратить борьбу между классами.

Множество лестниц, колонн и арок создают запутанный путь, ведущий к примирению Верхнего и Нижнего города. Финал фильма показывает, что цель воссоединения всё-таки была достигнута, когда рабочие и власть жмут друг другу руки.

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

Фриц Ланг рождает свою версию футуристического пейзажа, подпитывая его извечным конфликтом между технологиями и человечностью. Он не зря выбирает именно геометрическое устройство вселенной: оно считается правильным, чётким и надёжным, что синхронизируется с идеей безоговорочного подчинения власти. Работа с масштабными и сложноустроенными декорациями, спецэффектами и массовкой создаёт универсальный визуальный язык, который предвосхитил эстетику будущего тоталитарного режима, расколовшего немецкое общество на две части.

Заключение

Немецкий экспрессионизм не просто создал новый визуальный стиль — он разработал целую систему, по которой можно проследить как пространство становится активным участником нарратива и трактует свои смыслы. Режиссёры и художники, творящие в стране в один из худших её периодов, искусно выходят из своего бедного положения, придумывая новаторские декоративные решения, в которые вкладывают душу страдающего немецкого общества, стремящегося к самопознанию через визуальные образы. Они синхронизируют свои идеи с историко-политическим контекстом, насыщая фильмы метафорическими смыслами и персонажами, которые даже в немых фильмах способны кричать.

«Окружающий мир больше не окружает, он создает эмоции в фильме и включается в зрительский опыт как данность» (Э. Видлер)

100-летний юбилей «Кабинета доктора Калигари»: как один фильм предопределил будущее кинематографа? // Timeout URL: https://www.timeout.ru/msk/feature/493454?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 19.11.2025).

Беда В. Г. Репрезентация эпохи и социокультурных тенденций в контексте сопряжения идейного и художественного (на примере фильма Фрица Ланга«Метрополис») // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2025. № 1 (53).

Как это снято: «Кабинет доктора Калигари» // vk.com URL: https://vk.com/wall-161714564_1760 (дата обращения: 19.11.2025).

Кузьмина Д. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬМОВ НЕМЕЦКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМОВ «КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГАРИ» И «НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ УЖАСА») //ББК 74.580. 268 Д54. — С. 85.

От рассвета до полуночи (1920) // likefilmdb URL: https://likefilmdb.ru/film/ot-rassveta-do-polunochi-1920/story/ (дата обращения: 19.11.2025).

Рецензия на фильм Р. Вине Кабинет Доктора Калигари // Проза.кн URL: https://proza.ru/2014/01/09/1708 (дата обращения: 19.11.2025).

Русина Н. П. и др. Игровое кино как исторический источник на примере фильма Ф. Мурнау» Носферату: симфония ужаса"(1922). — 2017.

Сальникова Е. В. Пространство города и повествования в фильме «Кабинет доктора Калигари» //Наука телевидения. — 2020. — №. 16.2. — С. 45-69.

Ткачева Е. А. Режиссеры немецкого экспрессионизма. От театра к кино //Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). — 2013. — №. 3 (28). — С. 183-187.

Артур Робинсон «Тени: ночная галлюцинация», 1923 // VK Видео URL: https://vkvideo.ru/video-39165340_456252168?t=10m56s&ref_domain=yastatic.net (дата обращения: 19.11.2025).

Карл Хайнц Мартин «От рассвета до полуночи», 1923 // VK Видео URL: https://vk.com/video-4411020_166140450 (дата обращения: 19.11.2025).

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920 // VK Видео URL: https://vkvideo.ru/video-171437921_456240946?t=1h14m7s&ref_domain=yastatic.net (дата обращения: 19.11.2025).

Фридрих Вильгельм Мурнау «Носферату, симфония ужаса», 1922 // VK Видео URL: https://vk.com/video-155284657_456242871 (дата обращения: 19.11.2025).

Фриц Ланг «Метрополис», 1927 // VK Видео URL: https://vk.com/video33293976_456239901 (дата обращения: 19.11.2025).