Визуальный архетип женского призрака в японской хоррор-культуре

Кагомэ, кагомэ, птичка в клетке. Когда же, когда же она ее покинет? Может быть, во тьме ночной сгинут аист с черепахой. Кто же за твоей спиной?

Народная песня, исполняемая детьми во время игры

Содержание

[1] Введение [2] Формирование визуального архетипа в театральной традиции и раннем кинематографе [3] Архетип в популярной мистике 1950-1970-х годов [4] Прикрепить карточку Новая интерпретация привычных образов в J-horror [5] Глобализация и мультимедийность образа в 21 веке [6] Заключение

Введение

Архетип женского призрака из японских хорроров за последние десятилетия набрал широкую популярность и узнаваемость во всем мире, прочно закрепившись в массовом сознании. Несмотря на свою простоту в изображении, многие отмечают, что образы из азиатских фильмов пугают их гораздо сильнее, чем западные истории про призраков и их ремейки. Так что же такого необычного кроется в японских историях о сверхъестественном, что заставляет людей по всему миру испытывать большой интерес к образам из «Звонка» и «Проклятия» и даже называть их культовыми?

На самом деле, узнаваемый образ женщины с «белым лицом и длинными черными волосами» уходит корнями далеко в прошлое, а именно — в японский фольклор, полный историй о неупокоенных душах, возвращающихся мстить за свою смерть. Такие призраки носят название юрэй — это собирательный термин, обозначающий беспокойного призрака человека (обычно без ног), который погиб насильственной смертью и не завершил какое-либо дело или же не был должным образом захоронен. Разновидностью юрэя считаются онрё — мстительные духи, причиняющие вред людям (о них речь пойдет далее), или, например, акаяси — призраки, появляющиеся после кораблекрушения.

Почему же юрэй это обычно женский образ? В Японии считается, что для возвращения с «того» света нужно особое желание, сильная эмоция, а мужчины обычно более скупы в своих чувствах. Конечно, считать, что все призраки исключительно женщины — неверное суждение, однако обычно это именно они. Другая причина кроется в социальной составляющей: женщины чаще становятся жертвами насилия и принуждения к действиям сексуального характера, что рассказывается в большинстве японских легенд. Например, один из классических сюжетов — муж убивает жену из-за ревности или же наоборот потому что она мешает его отношениям на стороне, после чего та возвращается за местью.

[слева] «Юрэй», гравюра, Саваки Сууши, 1737 [справа] «Токайдо Ецуя Кайдан», гравюра, Утагава Тоёкуни, 1812

Визуально, образы имеют характерные черты: 1. Белое погребальное одеяние, обычно — кимоно или длинное бесформенное платье-балахон, отсылающие к похоронным ритуалам Японии. В целом, белый цвет в японской традиции связан со смертью и загробным миром. 2. Длинные чёрные распущенные волосы (обычно ниже пояса и прикрывающие лицо, могут быть растрёпаны) — в целом, это нарушение традиционных женских норм в Японии, при которых волосы должны быть собраны. 3. Белое лицо и тело — трупная бледность, которая иногда может усиливаться театральным белым гримом (оширои). 4. Неестественные движения — парение в воздухе, медленная «плывущая» походка или же, наоборот, слишком высокая скорость. Также, важный элемент — вода: в Японии она считается границей между мирами и часто сопутствует образу юрэя. Другой природный атрибут — туман: он стирает границу реального и может скрывать в себе то, что неугодно духу. Остальные объекты и черты варьируются в зависимости от истории призрака и медиума, в котором он появляется. Эти характеристики из мифологии и наследуют кинематографический архетип женского призрака. Моя задача в этом исследовании проследить эволюцию образа в японском кинематографе начиная с 1950-х годов до современных кинокартин и медийных источников. Основные вопросы исследования: Как образ женского призрака в японской поп-культуре отражает коллективные страхи эпохи? Как визуальные коды японского женского призрака работают в контексте страха — какие именно элементы вызывают у зрителя тревогу и почему? Почему именно такое визуальное решение образа стало международным культурным кодом и как оно функционирует в межкультурных переводах? Основной фокус будет направлен на рассмотрение характеристик и атрибутов самого призрака, а также композиционных, световых и монтажных приемов, сопровождающих этот архетип в кино.

Формирование визуального архетипа в театральной традиции и раннем кинематографе

Маски театра Но: ко омотэ [слева] и хан-ня [справа]

Перед тем как перейти непосредственно к кино, стоит обратить внимание на театральную традицию изображения женских образов и призраков. Так, в театре Но для женских ролей использовалась маска ко омотэ. Она изображает лицо милой невинной молодой девушки следуя традиционной моде на хикимаю (выщипывание бровей и рисование вместо них темных пятен на лбу; традиция возникла примерно в 8 веке), а также на охагуро (чернение зубов). Также эта маска часто использовалась для образов духов девушек, погибших в раннем возрасте. Другая же маска — хан-ня — представляет собой того самого мстительного духа онрё, но обязательно женского пола. Она выражает экстремально сильную эмоцию ревности и отчаяния женщины (верхняя половина маски отображает грусть, а нижняя — гнев), из-за которых та становится похожей на дьявола. Эти две маски становятся важными визуальными символами, которые почти напрямую кочуют в кинематограф, речь о чем пойдет далее.

Также, важный вклад в японский кинематограф в целом, а в частности и в образы женских призраков, внес театр кабуки. Одна из составляющих представления в этом театре — традиционный танец с веером (нихон-буё), который в последствии стал частью многих кинематографических образов и далее будет упомянут в исследовании.

«Momijigari», реж. Цуневэмон Цуцуми, 1899

Говоря о довоенном кинематографе Японии (1920-1940), сложно отметить какие-либо выдающиеся образы, связанные с женскими призраками, однако есть несколько интересных моментов, на которые я бы хотела обратить внимание.

В фильме «Страница безумия» Тэйноскэ Кинугаса частично использует те атрибуты, о которых я говорила выше; конечно, фильм рассказывает далеко не о мире духов, а наоборот, вполне о реальных людях, но на мой взгляд привязка этих (почти ритуального) танца и масок к истории о сумасшествии добавляет зловещего и загадочного звучания происходящему на экране и отчасти роднит этот фильм с историями о призраках.

Другой интересный пример «Кот-призрак и таинственный сямисэн». Название фильма прямо говорит о том, что в этой истории присутствуют духи, однако при этом они не появляются напрямую, а присутствуют в звуковом сопровождении и в галлюцинациях главной героини (которая является виновной в убийстве двух девушек и кота, которые ее преследуют). Здесь призраки появляются в виде некой калейдоскопной полупрозрачной картинки, что скорее с точки зрения композиции и быстрой смены кадров роднит этот прием со «Страницей безумия», чем с последующими фильмами, однако эффект прозрачности и некой эфемерности это то, что будет широко эксплуатироваться в популярной мистике 1950-1960-х годов. И снова обращу внимание на танец: здесь он служит не только буквально представлением для зрителей, но также и своего рода ритуалом, во время которого призраки проявляют себя наиболее активно.

[слева] «Страница безумия», реж. Тэиносукэ Кинугаса, 1926 [справа] «Кот-призрак и таинственный сямисэн», реж. Киёхико Усихара, 1938

Архетип в популярной мистике 1950-1970-х годов

Важный период, который можно назвать основным в формировании архетипа женского призрака в японском кино, пришелся на 1950–1970-е годы. В 50-е годы Япония еще оправляется от второй мировой войны; в этот промежуток времени особую популярность набирает жанр дзидайгэки (историческая драма), в котором поднимаются социальные проблемы, темы связанные с войной и жестокостью, но через призму других веков. В связи с этим становится популярна мистика и кайдан тематика, которая помогает зрителю осмыслить травматичный опыт прошлого через символические и метафорические формы.

Итак, в 1953 году выходит фильм «Сказки туманной луны после дождя» рассказывает о военных действиях в Японии 16 века, во время которых гончар Гэндзюро отправляется в город, чтобы продать свои изделия. Там он и встречает госпожу Вакаса — призрак юной девушки, погибшей от рук самураев; её везде и всегда сопровождает старушка прислуга, которую постигла та же участь, что и её госпожу. При первой встрече героев на базаре сразу можно заметить, что девушка не похожа на остальные женские образы: внешне она полностью соответствует традиционному образу юрэя — длинные распущенные черные волосы, выбеленное лицо, словно маска ко омотэ. Этот персонаж в основном принимает достаточно статичные позы и обладает неярко выраженной мимикой.

«Сказки туманной луны после дождя», реж. Кэндзи Мидзогути, 1953

«Сказки туманной луны после дождя», реж. Кэндзи Мидзогути, 1953

«Сказки туманной луны после дождя», реж. Кэндзи Мидзогути, 1953

Рассматривая образ в движении, можно заметить, что при ходьбе она словно медленно плывет, парит в воздухе. Часто при появлении госпожи Вакаса Мидзогути использует длинную монтажную склейку (что в целом характерно для этого фильма), которая начинается с тени героини, а уже потом выходит она сама — каждое её появление очень тихое и изящное; этот прием одновременно и намекает зрителю, что Вакаса — призрак, и при этом стирает грань между реальным и фантастическим мирами. Также в фильме присутствует танец-ритуал, во время которого исполняется странная песня, связывающая её душу с душой Гэндзюро.

С точки зрения освещения особенно интересны финальные сцены: в них используется достаточно театральное, контрастное освещение, направленное сверху, что и усиливает накал драмы, и придает образу героини зловещие и более резкие черты; при этом движения самой героини остаются плавными и размеренными, продолжая следовать заданному потустороннему и загадочному звучанию образа. Кроме того, безусловно важный атрибут — туман: он не используется в доме, но на задних планах его можно заметить; туман словно огораживает дом с приведениями от остального мира.

Говоря о мотивации героя, важно отметить, что госпожа Вакаса одна из немногих (из материалов этого исследования), кто возвращается в мир людей не за местью или кровопролитием, а за тем, чтобы познать любовь, которою она не успела испытать при жизни. Это скорее трагичный и ранимый, а не зловещий образ, что Мидзогути и подчеркивает с помощью её плавности и легкости.

«Сказки туманной луны после дождя», реж. Кэндзи Мидзогути, 1953

В фильме «История призрака Ёцуи"(1959) перед зрителем предстает уже не тихий загадочный юрэй, а самая настоящая онрё. Сюжет основан на пьесе Нанбоку Цуруя IV, в которой самурай Иэмон ради продвижения по службе бросает жену и ребенка и уходит к другой женщине, а после и вовсе убивает их, чтобы они ему «не мешали». Так и появляется призрак Оивы — несчастной женщины, преданной любимым человеком и возвращающейся чтобы отомстить ему за смерть свою и ребенка. Основные атрибуты внешности у Оивы также архетипичные за исключением того, что её лицо изуродовано гигантскими волдырями из-за «дорогого лекарства», которое ей милостиво предложил муж. Образ этого призрака выглядит гораздо более пугающе и отталкивающе по сравнению с госпожой Вакаса, однако судьба Оивы гораздо трагичнее.

Мстительный дух появляется в кадре всегда достаточно резко, но не как склейка-скример, а с помощью быстрого перевода камеры или стремительного выплывания из-за какого-то предмета. Также стоит отметить, что часто это появление из нестандартных (для кинематографа Японии того времени) мест, таких как потолок, дверца шкафа, сверху ширмы, покрывающей кровать, через отражение в зеркале и даже из-под земли. На мой взгляд этот прием предзнаменование (а может и вдохновение) психологического страха, используемого в J-horror, так как в 50-60 годах образ призрака был все же более классический и спокойный.

Поскольку фильм цветной, можно говорить о символике цвета: Оива носит декоративный пояс (оби) голубого цвета, который в японской культуре обозначает честность, верность и благородство и по сути характеризует её как хорошую и надежную жену (что и правда так); также появляется кроваво-красный цвет, который буквально обозначает кровь и месть в данном случае, однако у красного цвета есть и другое традиционное трактование, пришедшее из театра кабуки — справедливость — что тоже придает интересное звучание таким кадрам и хорошо рифмуется с самой сутью истории.

Освещение же на протяжении всего фильма довольно мрачное, однако каких-то характерных приемов, интересно подчеркивающих образ главной героини (кроме красного цвета) здесь нет.

«История призрака Ёцуи», реж. Нобуо Накагава, 1959

«История призрака Ёцуи», реж. Нобуо Накагава, 1959

Единственное световое решение, на которое я бы хотела обратить особое внимание, это кадр сверху слева: Оива смотрит в зеркало и замечает волдыри на своем лице. В момент поворота головы героини, неизуродованная половина её лица оказывается во тьме — её красота теперь ничего не значит, остаются только ужасающие раны, которые по сути отражают то, как муж и окружающие всё время воспринимали её — как гнойную рану, мешающую жить. Также я бы обратила внимание на зеркало: в привычной нам европейской традиции оно часто служит проводником между мирами, так что можно уже на этом кадре сказать, что героиня наполовину в могиле, темноте, поглощающей её. В верности этой трактовки я, конечно, сомневаюсь, однако, на мой взгляд, она имеет место быть.

Кроме того, примечательна и финальная сцена, где отомстив мужу (отрубив ему голову), Оива с ребенком, наконец, обретают покой и возносятся. Это совсем не типичный сюжет и картинка для Японии: обычно призрак просто исчезает, причем за кадром. Вероятно, такое решение было заимствовано из западных фильмов или же вдохновлено иконами с мадонной и младенцем.

На мой взгляд, этот фильм дает новую жизнь традиционным сюжетам, подчеркивая детали, которые не характерны для архетипа женского призрака в классической истории, и добавляя новые смыслы с помощью различных символов.

«История призрака Ёцуи», реж. Нобуо Накагава, 1959

И еще более интересный пример — фильм «Женщина-демон». Важно, что в «Женщине-демоне» отсутствует сверхъестественное в прямом смысле слова, однако структура появления «демона» в кадре полностью воспроизводит логику классического образа женского призрака.

В основе сюжета лежит буддийская притча о том, как женщина надевала маску демона для того, чтобы не пустить собственную дочь посещать церковь, за что Будда приклеил маску к ее лицу навсегда. В фильме же режиссер добавляет ко всему этому военную тематику: мать и невестка ждут сына (мужа) с войны и пытаются выжить, как вдруг его друг приносит весть, что ждать больше некого — сын погиб. Мать замечает, что невестка по ночам уходит к мужчине, и, боясь, что та бросит её одну, решает напугать её с помощью маски, снятой с убитого самурая.

Появление «демона» каждый раз выглядит как классическая театральная сцена из Но: искусственный свет, зажигающийся снизу, статичная поза с широко раскинутыми руками и белое кимоно с черными растрепанными волосами, что очень близко к изображению юрэй. Ко всему этому добавляются дождь и ветер, усиливая напряжение; к тому же в отличие от остальных сцен, в кульминации мы видим очень динамичную камеру, двигающуюся хаотично, словно она пришла сюда из «Страницы безумия».

Более кинематографичная картинка предстает перед зрителем уже в финале, когда героини пытаются снять маску: режиссер использует сверхкрупный план и контровой источник освещения, отделяя фигуру героини от окружающего пространства, создавая вокруг неё тёмную ауру — словно маска сама поглощает носителя.

Расколотая маска становится символом внутреннего раскола героини; не случаен и тот факт, что использована именно маска хан-ня: как я писала ранее, эта маска мстительного духа онрё, характеризующая ревность и отчаяние — вместе с этой маской из женщины как будто испаряются эти качества и остается лишь тихая мольба о помощи.

По сути, фильм показывает трагедию женщины, которая вынуждена становиться демоном, чтобы выжить. Фильм материализует страхи героинь, возникающие из войны, одиночества и утраты, а маска становится метафорой того, что со временем демоническое сливается с человеческим, и граница между ними исчезает.

«Женщина-демон», реж. Канэто Синдо, 1964

«Женщина-демон», реж. Канэто Синдо, 1964

В фильме «Кайдан: Повествование о загадочном и ужасном» встречаются сразу две истории, представляющие архетип женского призрака. В первой истории «Черные волосы» сюжет похож на историю Оивы за тем исключением, что муж, оставивший жену, каждый день сожалел об этом; вернувшись к ней герой проводит с ней прекрасный вечер, а по утру обнаруживает её скелет и длинные (живые) черные волосы. Интересно то, что по сути здесь нет человеческого отображения именно мстящего духа, от его классического изображения остаются только волосы, однако они транслируют то же самое, что и классический архетип. Кобаяси умело комбинирует медленное потустороннее движение объекта в начале, постепенно наращивая его интенсивность к финалу. Других визуальных особенностей здесь мало, однако такие «самостоятельные» волосы далее будут копироваться в «Проклятии», «Звонке» и «Темных водах» как дополнительный атрибут, предвещающий свершение проклятия.

«Кайдан: Повествование о загадочном и ужасном», реж. Масаки Кобаяси, 1964

Вторая история «Снежная женщина» представляет архетип в достаточно классической интерпретации. Юки-онна (снежная женщина, подобие снежной королевы), взятая из фольклора и литературной переработки Лафкадио Херна в сборнике «Kwaidan» (1904), обладает всеми основными чертами юрэй: длинные черные распущенные волосы, белая кожа и белое кимоно. Мотивация жестокости героини до конца неизвестна: сложно отнести её к онрё, так как нет указания на, то что её убили или, что она мстит; отсутствие предыстории персонажа делает её более загадочным и мистическим существом. Если говорить через призму фольклора, то образ Юки-онна относится скорее к ёкай (сверхъестественные существа-чудовища), нежели к юрэй, однако обладает всеми характерными для него визуальными чертами.

При первом появлении зритель сразу же видит, как она убивает человека, заморозив его насмерть, после чего поворачивается к главному герою. Её движения хотя и плавные, но при этом холодные и быстрые; камера подхватывает её движения и отдаляется при повороте, показывая следующую жертву (которая таковой не станет), движется за девушкой при приближении к лесорубу Минокити. Также режиссер дает сверхкрупные планы лица героини, подчеркивая её опасность, хищность.

«Кайдан: Повествование о загадочном и ужасном», реж. Масаки Кобаяси, 1964

На протяжении всей второй истории Кобаяси использует синий цвет как цвет холода и, соответственно, он становится частью образа Юки-онны. При этом, поскольку режиссер экспрессионистски стилизует весь фильм «Кайдан: Повествование о загадочном и ужасном», синий цвет используется специально очень насыщенного оттенка, чтобы сохранять искусственность и «сказочность» созданного мира.

Когда в конце истории герой замечает в своей жене черты Снежной женщины, и она раскрывает свое истинное лицо, сцена из теплых приятных оттенков переходит в холодный синий. Особенно интересен сверхкрупный план лица: за счет изменения цвета и света (по-другому ложатся тени, становятся более резкими), оно сразу принимает более зловещий, холодный и отстраненный вид.

«Кайдан: Повествование о загадочном и ужасном», реж. Масаки Кобаяси, 1964

Когда женщина покидает лачугу (в начале) и дом (в конце), она словно плывет по воздуху, при этом очень стремительно, что добавляет еще больше саспенса в её образ. Также Кобаяси использует двойную экспозицию, в целом, частый прием для того чтобы показать призрака, который может проникнуть везде, что опять же сближает Юко-онну скорее с эфимерным юрэй, чем с физически реальным екай.

Интересное наблюдение, не совсем относящееся по смыслу к анализу образа, однако когда женщина уходит в первый раз, режиссер направляет её по нисходящей диагонали, подчеркивая, что та не хочет покидать приглянувшегося ей мужчину; когда же она уходит после предательства её уже мужа, она поднимается по восходящей диагонали, что эмоционально ускоряет её шаг.

Таким образом, история Юки-онны повторяет классический сюжет предательства со стороны мужчины; её истинная сущность повторно раскрывается лишь после того, как мужчина переступает границу дозволенного.

«Кайдан: Повествование о загадочном и ужасном», реж. Масаки Кобаяси, 1964

«Кайдан: Повествование о загадочном и ужасном», реж. Масаки Кобаяси, 1964

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях» на первый взгляд напоминают «Сказки туманной луны после дождя», однако этот фильм более жесток и разнообразен. Сюжет рассказывает о матери и невестке, которые ждут сына-мужа с войны (знакомая история, не так ли?), однако в один из дней к ним в дом врываются воины, насилуют и убивают женщин, после чего те отдают свою душу демону и теперь они обязаны каждую ночь убивать самураев. Героини следуют визуальным чертам канона юрэй и практически идентичны с госпожой Вакасой из «Сказок туманной луны после дождя»; отличает их то, что они всё же становятся онрё, а также могут превращаться в черных кошек (бакэнэко — демонические кршки), которые, в целом как и во всем мире, по поверьям являются спутниками ведьм и злых духов. Канэто Синдо в основном не показывает кошек напрямую, но периодически за кадром слышно мяуканье; в самих женщинах он подчеркивает кошачьи повадки: то игривое виляние волосами, то питье воды по-кошачьи. Убивают девушки тоже по-животному — вцепляясь в шею своей жертвы и разрывая её. Режиссер создает достаточно противоречивый образ призраков: чарующие и элегантные при встрече, но безжалостные и резкие в движениях когда совершают свою месть.

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях», реж. Канэто Синдо, 1968

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях», реж. Канэто Синдо, 1968

Показывая героинь, режиссер использует театральные приемы освещения: прожекторы сверху, иногда одновременно с ним, контровую подсветку снизу, что широко использовалось в театре Но; все это создает ощущение иного, нереального мира. Также это подчеркивает и стелящийся по полу туман, добавляя переходности между мирами. Сами женщины также часто принимают театральные позы, особенно в сцене, где невеста тоскует из-за того, что не может видеться с женихом, так как тот стал самураем.

Кроме того, Канэто Синдо добавляет ритуальный танец: здесь он более резкий и энергичный, нежели танец госпожи Вакаси из «Сказок туманной луны после дождя» — этот танец служит ритуалом жертвоприношения демону, которому они поклялись подчиняться.

Стоит отметить, что с приходом сына, мать предстает в черном, а не белом кимоно; до этого момента оба призрака роковые соблазнительницы, однако воссоединение с сыном возвращает старшую в роль матери, которая переживает трагедию, а не мстит. Это кимоно — ещё одна цитата из Но: чёрное одеяние курагинами символизируют тень, скорбь, или скрытое чувство. Изменяется и проведение ритуала: в женщине больше нет решительности и хищности, а только скорбь; также на этом кадре танец показан сквозь бамбуковые заросли, в отличие от всех предыдущих, что говорит о потерянности женщины. Однако после смерти невестки, мать не хочет повторять её судьбу и зрители вновь видят образ в белом — с хитринкой и коварностью.

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях», реж. Канэто Синдо, 1968

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях», реж. Канэто Синдо, 1968

Сцены, где самураи пытаются отбиться от злых духов визуально очень наполненные и динамичные: быстрые монтажные склейки, неестественное парение (черта от юрэй) и прыжки (черта от бакэнэко) героинь создают напряжение и добавляют больший саспенс в их образы.

Также появляется вода, сопутствующая образу юрэй: в этом фильме она служит разоблачителем — первый раз, когда мать пьет из бочки, второй раз, когда сын видит истинный облик матери в отражении в луже. В целом, для конца фильма характерна смена «масок» матери — её образ предстает более демоническим и мстительным; так в финале режиссер через резкие монтажные склейки показывает зловещий образ и разоблачает намерение матери вернуть свою руку (лапу). Канэто Синдо не избегает и «растворения» духов в кадре с помощью двойной экспозиции и медленного выплывания их из кадра.

Таким образом, этот фильм можно назвать одним из самых каноничных примеров образа женского призрака если не всего японского кинематографа, то 50-60 годов точно. Он сочетает в себе классический фольклорный сюжет мести и объединяет в себе 90% приемов, которые применялись когда-либо в предыдущих фильмах.

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях», реж. Канэто Синдо, 1968

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях», реж. Канэто Синдо, 1968

«Чёрные кошки в бамбуковых зарослях», реж. Канэто Синдо, 1968

Таким образом, период 1950–1970-х годов является ключевым в кристаллизации визуального архетипа женского призрака: именно в это время формируется сочетание традиционных атрибутов (белое кимоно, распущенные чёрные волосы, бледное лицо) и современных страхов, связанных с травмой войны и изменением роли женщины в обществе. Обращение к кайдан — традиционным историям о призраках — позволяло кинематографистам говорить о насилии, утрате, разрушенных семьях и коллективной вине более безопасным, завуалированным способом. Женский призрак в этих фильмах становится проводником к тем внутренним страхам, которые невозможно проговорить напрямую: страхом перед разрушением дома, перед предательством, перед возвращением того, что было вытеснено или забыто. Этот синтез станет основой для всего последующего развития J-horror и определит узнаваемый образ, который к концу XX века станет одним из главных символов японского кинематографического страха.

Новая интерпретация привычных образов в J-horror

Перед тем, как переходить к J-horror, скажу пару слов про период 1970-1980-х годов. В этот момент интерес к кайдан-культуре значительно снижается, а если в фильмах и присутствует призрак, то он скорее похож на чудовище, чем на традиционный архетип; создатели фильмов стремятся к более психологизированным, формально экспериментальным и социально окрашенным интерпретациям. Этот период оказывается переходным между традиционным «гравюрным» кинематографом Кобаяси, Мидзогути, Синдо и последующим J-horror 1990-х. Классический образ женщины в белом с распущенными волосами не исчезает (его продолжают использовать в ряде фильмов, но их очень-очень мало), однако он сильно видоизменяется: появляются дневные призраки (а не только ночные, как было до этого), театральная стилизация смещается в сторону голливудских спецэффектов, чаще используется натуралистичный свет и дрожащая камера.

Из этого промежутка я бы хотела рассмотреть только один фильм — «Милый дом"(«Родная обитель»). В основе сюжета лежит классическая история мести онрё: женщина не усмотрев за ребенком, находит его сгоревшим в отопительной печи после чего сходит с ума и начинает красть детей и бросать в печь к «своему мальчику, чтобы ему было не одиноко», за что с ней жестоко расправляются местные жители, но и после смерти женщина продолжает страдать по своему ребенку и убийства не прекращаются.

Визуально, женщина в начале предстает также как классический юрэй: светлая кожа, распущенные длинные черные волосы, выплывающая походка; однако её образу сопутствуют видения и галлюцинации, например, искажение лиц и пространств. На протяжении большей половины фильма зрителю показывают лишь ужасные тени, воспламеняющие всех кто в них попадет. Образ женщины-призрака мы снова видим лишь в финале, но уже совершенно другим: изуродованным лицом монстра, световые и воздушные спецэффекты вокруг которого, а также быстрые монтажные склейки, формируют образ ужасного монстра, визуально не характерного для японской культуры.

«Милый дом», реж. Киёси Куросава, 1989

В финале зрители наблюдают воссоединение матери и ребенка и вознесение их на небо; подобный момент уже встречался нам в «Истории призрака Ёцуи» и, как говорила ранее, это снова скорее заимствованный западный визуальный и смысловой прием. Примечательно, что фильм очень эксперементальный и цветной, при этом чисто кинематографичный: в этот временной промежуток театральность окончательно уступает место кинематографичности.

Подобные смелые изменения можно также наблюдать в фильме «Дом» (1977, реж. Обаяси), но там образ призрака переходит из разряда хоррора в разряд чёрной комедии. Эти фильмы стали предвестниками j-horror, а точнее создали благодатную почву для его появления: популяризация телепердач про сверхъестественное и переход этих фильмов к телевизионной форме подготовил массовых зрителей к появлению более глубоких и психологичных образов.

«Милый дом», реж. Киёси Куросава, 1989

И вот он, J-horror — японский хоррор конца XX — начала XXI века, представляющий собой уникальное культурное явление, в котором традиционная призрачная эстетика соединяется с визуальными стратегиями современного кинематографа. Возникнув на пересечении фольклорных кайданов, послевоенной тематики и телевизионных мистических антологий 70–80-х годов, J-horror сформировал новый язык страха — медленный, основанный на атмосферном напряжении, нарушении бытового пространства и ощущении повседневной «нечистоты» (kegare). В отличие от западного хоррора, делающего акцент на телесности, агрессии и прямом насилии, японский ужас продолжает работать с коллективной травмой и внутренней тревогой, возникающей из самой структуры повседневной жизни.

Основоположник этого термина — фильм «Звонок» (Ringu, 1998). Ключевой образ фильма — Садако — по своей сути является онрё: она возвращается в мир живых к тем, кто смотрит проклятую кассету, чтобы мстить за свою смерть. Тут и формируется одна из важных особенностей j-horror — нелогичность, но не сюжета, а логики проклятия — ведь как виновен человек, просто посмотревший кассету и даже не знающий истории Садако? Никак. Тут и кроется важная особенность: если в фильмах 1950-1960 месть была конкретным людям или пласту людей (в основном мужчин), то здесь неизбежность и несправедливость жестокой мести, к тем кто оказался не в том месте и не в то время: оно начинает распространяться и на мужчин, и на женщин, и даже на детей. Кстати, еще одно новшество, внесенное «Звонком» это то, что у главной героини был реальный прототип — Садако Такахаси. Конечно, в реальной жизни не было никаких проклятий, а только «экстрасенсорные способности», однако приписка «основанно на реальных событиях» всегда сильно влияет на зрителей. Итак, визуальный образ Садако оставляет традицию белой одежды, бледности кожи и длинных черных распущенных волос, однако к этому добавляется очень неестественная, ломаная походка, создающая эффект зловещей долины — мы видим черты человека, но считываем «неправильность» его движений, и подсознательно мозг начинает бить тревогу.

«Звонок», реж. Хидэо Наката, 1998

«Звонок», реж. Хидэо Наката, 1998

И конечно же — знаменитый образ телевизора; почему героиня вылезает именно из него? На момент выхода «Звонка» телевизор был главной точкой пересечения человека с массовой культурой: он стоял в каждой японской квартире, создавал ощущение «общего медиапространства». Садако буквально вторгается в дом через самую доверенную, бытовую, привычную вещь, нарушая границу между безопасным и опасным. Это переворачивает представление о доме как о защищённом пространстве. «Звонок» использует страх перед тем, что технологии выходят из-под контроля: проклятие теперь распространяется по медиа-каналу, а не через суеверие или ритуал.

Кроме того, фильм по сути тренирует нас замечать черты этого призрака, что сильно отразится на глобальной культуре. Так, первая часть фильма показывает зрителю Садако только в конце, НО! зритель уже знает как она должна выглядеть, так как режиссер показывает её символичное присутствие: ноги — голые или в белых туфельках и волосы, обычно в каких-то неожиданных местах или с эффектом «живости».

«Звонок», реж. Хидэо Наката, 1998

«Звонок», реж. Хидэо Наката, 1998

Проводником между миром живых и мертвых в фильме становится не только телевизор: традиционные образы зеркала и воды также продолжают существовать, причем на них делается акцент сильнее, чем он делался в послевоенных фильмах. Зеркало служит одним из главных маяков её способностей и присутствует на кассете как проклятый образ. С водой же всё интереснее: так как Садако была скинута в колодец и умирала одна в темноте среди воды, поэтому, каждый раз, когда вода появляется в кадре, это отсылает зрителя именно к моменту мучительной смерти Садако. Вода сопутствует образу в деталях: мокрые волосы и следы и льющаяся из телевизора вода, а также все видения, которые получают герои, происходят с помощью воды или вблизи нее.

«Звонок 2», реж. Хидэо Наката, 1999

«Звонок 2», реж. Хидэо Наката, 1999

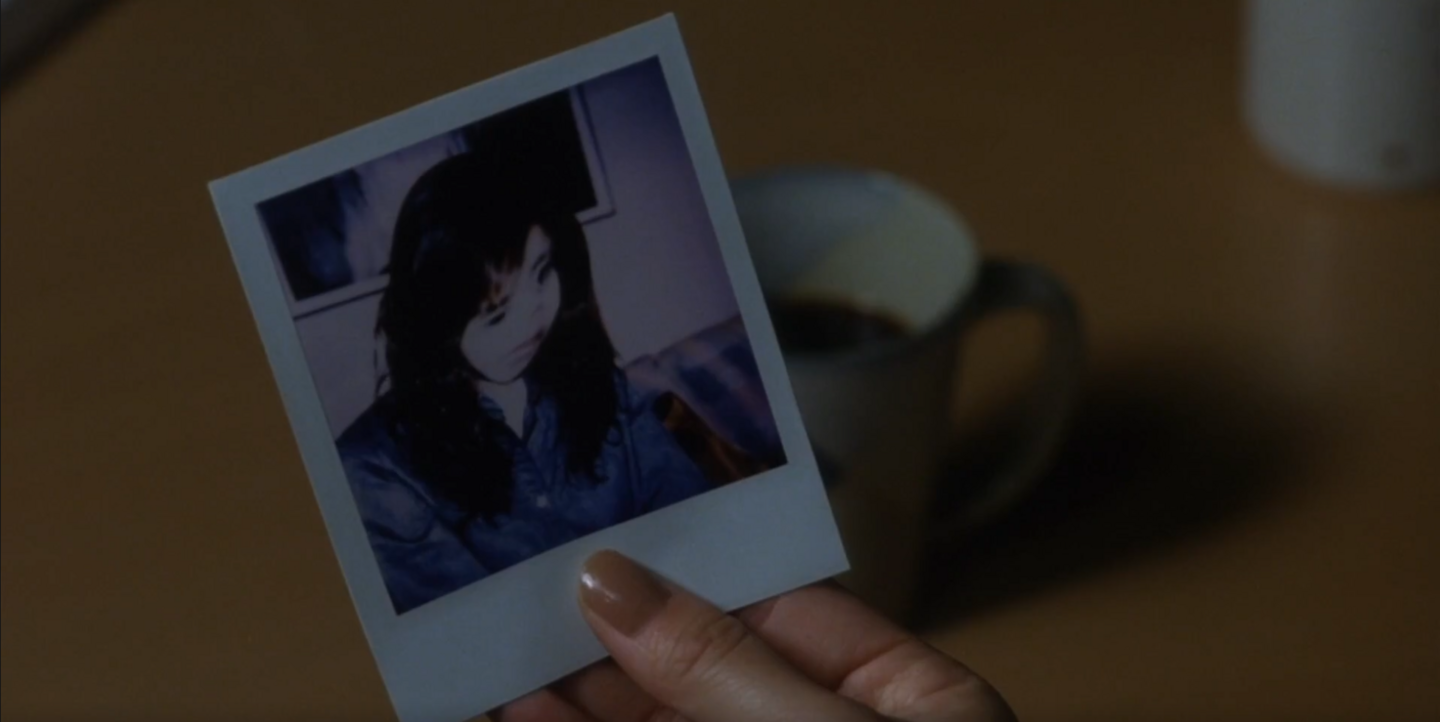

Еще одна важная черта это использование и других популярных медиумов для свидетельства о «заражении " человека проклятием. Так, например, лица всех, кто посмотрел проклятую кассету расплываются на фотографиях.

Кроме того, вторая часть серии прибегает к частому использованию VHS эффектов вроде глитчей и помех, что нагнетает страх не только перед образом Садако, но и перед сутью технологий в целом.

В совокупности «Звонок» формирует новый тип кинематографического призрака — гибрид традиционного юрэй и медиального вируса, который больше не связан с конкретным преступлением или конкретным виновником, а действует как автономная, самораспространяющаяся сила. Садако одновременно укоренена в классическом японском хорроре (длинные волосы, белая одежда, смерть в воде, характер онрё), но при этом полностью принадлежит современности, где границы сверхъестественного перемещаются в область технологий, экранов, изображений и носителей информации. Благодаря этому фильм не просто обновляет архетип женского призрака — он радикально расширяет его возможности: теперь призрак может жить в медиумах, распространяться без физического контакта, воздействовать на реальность через любые формы визуальной фиксации.

«Звонок», реж. Хидэо Наката, 1998

«Звонок 2», реж. Хидэо Наката, 1999

Другой культовый фильм, «Проклятие», также рассказывает о духе онрё, но уже в другом тоне. Каяко Саэки — один из самых узнаваемых женских призраков современной японской культуры и второй важнейший медиальный дух после Садако. Если Садако воплощает страх перед технологиями и медиа-вирусностью, то Каяко олицетворяет домашнюю травму, семейное насилие и неразрешённый ужас повседневности, возвращая архетип онрё к его эмоциональному первоисточнику — ярости, рожденной из страдания. Она была жестоко убита собственным мужем после вспышки ревности, а затем её тело было выброшено, также погиб её сын и их кот. В «Проклятии» важна не столько сама Каяко, сколько архитектура её гнева. Проклятие не следует за человеком непосредственно, как Садако, — оно привязано к дому. По структуре это очень древняя японская модель: место, вобравшее в себя смерть, становится центром онрё. Люди заражаются, просто оказавшись внутри. Важно, что месть Каяко не направлена персонально на мужа или на тех, кто причастен к её гибели. Она мстит всем, кто пересекает границу её пространства.

Визуально образ Каяко близок к Садако, однако кожа у нее уже совсем белая, а волосы уже не закрывают лицо, а наоборот, обнажают большие безумные глаза. В движениях Каяко уходит еще дальше, чем Садако: они становятся максимально неестественными из-за переломанных конечностей, напоминают судороги. Лично я испытываю самый сильный эффект зловещей долины именно от этого образа, особенно, если учесть то, что Каяко передвигается с характерным хрипящим звуком, по которому можно узнать её приближение.

Очень примечательна первая сцена появления призрака: она предстает не как человек, а как облако черного густого дыма, что отсылает к буддийской традиции; кстати, это единственный образ (во всяком случае из этой выборки), где у духа отсутствуют ноги: это образ классического юрэй с гравюр, они абсолютно всегда изображались именно так.

Нападение Каяко всегда очень разное, однако, учитывая, что она почти никогда не ходит, её атаки строятся на характерном ползущем движении — выглядит как смесь человека, мертвеца и животного. Это делает сам процесс приближения призрака частью нападения: зритель боится не того, что она сделает, но и того, как она движется. Её атаки основаны на принципе нелогичности места появления: она может выйти из стенного шкафа, появиться на лестнице, сползти сверху вниз по вертикали и тд.

«Проклятие» (Ju-on), реж. Такаси Симидзу, 2002

«Проклятие» (Ju-on), реж. Такаси Симидзу, 2002

«Проклятие» (Ju-on), реж. Такаси Симидзу, 2002

Мальчик Тошио Саэки является вторым ключевым элементом проклятия Каяко в «Проклятии». Он — символ невинности, ставшей жертвой насилия и трагедии, и одновременно носитель ужаса для зрителя. Его образ усиливает психологический эффект фильма и расширяет традиционный архетип онрё и делая его подобным истории Оивы.

Его движения минимальны, но они резко контрастируют с телесной агрессией Каяко: мальчик чаще наблюдает, скрывается, иногда появляется в неожиданных местах, мяукает и шипит; предстает черным котом. Тошио в основном действует как посредник между Каяко и жертвой: появляется первым в кадре, как предупреждение, иногда «ведёт» героев к месту нападения. Визуально, он наследуют ту же классическую мертвенную бледность и выразительный, безумный взгляд от Каяко.

«Проклятие» (Ju-on), реж. Такаси Симидзу, 2002

«Проклятие» также использует визуальные искажения в VHS эстетики, однако, не как обязательный атрибут, а скорее как дополнительную планку нагнетения страха — преследование Каяко еще более неумолимо, чем преследование Садако, она не зависит от медиума, что создает ощущение разложения реальности и хаоса.

Преследование Каяко кажется ещё более жестоким, потому что оно не подчиняется логике времени и расстояния: она может появиться неожиданно сверху, снизу или из темного угла комнаты, мгновенно сокращая пространство безопасности героев. VHS-эффекты искажения изображения усиливают это чувство непредсказуемости и иррациональности, делая каждое её появление более интенсивным и пугающим.

«Проклятие» (Ju-on), реж. Такаси Симидзу, 2002

Из наиболее необычных предзнаменований нападений Каяко можно выделить заполнение черными котами всей комнаты, появление её над кроватью девушки-соцработницы (её не убили в тот момент, просто напугали) и атака умерших подруг на оставшуюся в живых девушку. Заполнение комнаты черными котами действует как визуальный и символический сигнал: привычное пространство превращается в аномальное, границы реальности размываются, и зритель ощущает нарастающее давление проклятия. Появление над кроватью девушки демонстрирует, что Каяко может проявляться даже без намерения убивать сразу — её присутствие само по себе травмирует и подготавливает жертву к будущей атаке. Атака умерших подруг на оставшуюся в живых девушку показывает, что проклятие способно использовать жертвы как орудие страха, расширяя зону действия и создавая эффект цепной реакции ужаса, где смерть и насилие повторяются по цепочке.

Таким образом, Образ Каяко в «Проклятии» демонстрирует эволюцию архетипа онрё: от традиционной мести к универсальной, пространственно-привязанной угрозе, распространяющейся на всех, кто пересекает границы дома. Её визуальная и телесная трансформация, сочетание нелогичных движений, предзнаменований и аудиовизуальных эффектов создают ощущение непреодолимой неизбежности, усиливая психологический страх. В сочетании с образом Тошио, она превращает фильм в живую модель семейной травмы, где ужас становится не только физическим, но и эмоционально проникающим, делая пространство дома ареной постоянного напряжения и угрозы.

«Проклятие» (Ju-on), реж. Такаси Симидзу, 2002

Достаточно необынчый пример — фильм «Только через твой труп». Он представляет собой яркий пример современной интерпретации архетипа японского женского призрака, перенося театральную онрё (Оиву) в современный мир. По сюжету фильма главная героиня играет Оиву в постановке, а её парень — мужа Оивы Игэимона, при этом отношения персонажей в реальной жизни начинают строиться также, как в пьесе: измены, насилие и угроза ребенку.

Из важных визуальных особенностей здесь традиционная двойная экспозиция при появлении призрака, объединенная при этом со скримерами и резкостью перемещения потусторонней силы. Фильм также использует воду, как проводник между мирами, а также театральные декорации из-за которых появляется Оива, в частности — полупрозрачные ткани.

Интересной особенностью фильма становится кукла ребенка, используемая в постановке как сын Оивы: до конца неизвестно, как она связана с происходящим, но возможно в ней заключено проклятие или зой дух, вызывающий повторение событий в жизни героев.

Финал фильма классический в плане того, что жестокий партнер терпит наказание (отсечение головы), но при этом главная героиня остается жива (а тот сюжет, в котором она умирает оказывается ложным). «Только через твой труп» интерпретирует старую легенду через новый феминистический взгляд, где женщина способна противостоять мужчине в реальном мире, а не только после смерти.

«Только через твой труп», реж. Такаси Миике, 2014

«Только через твой труп», реж. Такаси Миике, 2014

«Только через твой труп», реж. Такаси Миике, 2014

Архетип женского японского призрака продолжает эволюционировать в XXI веке, принимая все более разнообразные и экспериментальные формы, адаптируясь к современным страхам и медиумам. В фильме «1303: Комната ужаса» (Атару Оикава, 2007) дух женщины-онрё проявляется через привязку к конкретному пространству квартиры, где привычная бытовая среда становится источником ужаса. «Женщина с разрезанным ртом» (Такааки Хасигути, 2005) возрождает древний городской миф кэко-дзёрэ, при этом усиливая телесную и визуальную травматичность образа: призрак одновременно узнаваем и ужасающ, играя на эффекте «неправильности» человеческого тела. В «Проклятие старуха в белом» и «Проклятие: Девочка в черном» (Рюта Митаку, 2009) наблюдается дальнейшая трансформация архетипа через комбинацию традиционных черт онрё с современными мотивами сверхъестественного насилия и психологического давления, где духи становятся не только носителями мести, но и символами исторической, бытовой и культурной травмы. Таким образом, женский призрак в японском хорроре постоянно переосмысляется, сочетая классические визуальные и символические коды с актуальными формами страха XXI века.

[1] «1303: Комната ужаса», реж. Атару Оикава, 2007 [2] «Женщина с разрезанным ртом», реж. Такааки Хасигути, 2005 [3] «Проклятие старуха в белом», «Проклятие: Девочка в черном», реж. Рюта Митаку, 2009

Глобализация и мультимедийность образа в 21 веке

В XXI веке архетип женского японского призрака переживает процесс глобализации и мультимедийной трансформации: образ онрё перестает быть исключительно локальным фольклорным феноменом и выходит на международную арену через кино, телевидение, интернет и видеоигры, глобализация делает эти образы универсально узнаваемыми. Мультимедийность усиливает эффект присутствия призрака: теперь он может проявляться не только на экране телевизора, но и в потоковом видео, VR-играх, мобильных приложениях, мемах, превращаясь в культурный и цифровой символ страха. Образ женского японского призрака успешно переходит в западный кинематограф начала 2000-х, где он сохраняет свои ключевые визуальные и эмоциональные характеристики, но адаптируется к новым культурным и жанровым контекстам. В «Звонке» Садако трансформируется в Сэмару с теми же атрибутами, но с более линейной и понятной западному зрителю логикой. В «Проклятии» (The Grudge) аяко и Тошио сохраняют свою пространственную зависимость, но визуальная эстетика становится более яркой и кинематографически насыщенной: добавляются скримеры и резкость движений. «Сайлент Хилл» демонстрирует более свободную интерпретацию архетипа: образы женских призраков сохраняют характерные черты онрё — бледность, скрытые лица, нелогичные движения, — но органично интегрированы в атмосферу сюрреалистического города, что позволяет сочетать японскую визуальную традицию с западной готической эстетикой.

[1] «Звонок», реж. Гор Вербински, 2002 [2] «Проклятие» (The Grudge), реж. Такаси Симидзу, 2004 [3] «Сайлент Хилл», реж. Кристоф Ган, 2006

Видеоигры XXI века демонстрируют дальнейшую эволюцию архетипа японского женского призрака, перенося его из кино в интерактивные медиумы и расширяя возможности воздействия на аудиторию.

В Eyes: The Horror Game и Slendrina 2 игрок сталкивается с женскими призраками, которые перемещаются по пространству дома или других ограниченных локаций, используя ненормальные движения, внезапные появления и пространственные искажения, создавая эффект постоянного напряжения и страха.

Альма Вейд из F.E.A.R. демонстрирует адаптацию архетипа в более западном контексте: её образ сочетает элементы онрё с сюжетом о сверхъестественных экспериментах, где призрак становится одновременно источником страха и носителем загадки.

В этом смысле The Mortuary Assistant можно рассматривать как пример глобального хоррора, который адаптирует ключевые визуальные и психологические приёмы. Главный призрак — белый мужчина — сохраняет элементы, схожие с онрё: бледная кожа, неподвижность или резкие нелогичные движения, внезапные появления в пределах ограниченного пространства и привязка к конкретной локации (морг). Эти приёмы создают эффект зловещей непредсказуемости, аналогичный японским фильмам, где страх рождается не только от насилия, но и от нарушения привычного порядка пространства и времени.

Во всех этих случаях ключевой визуальный код женского призрака функционирует как универсальный сигнал сверхъестественной угрозы, адаптированный к местным культурным и жанровым особенностям, что обеспечивает его узнаваемость и эмоциональную эффективность на международной арене.

«Eyes: The Horror Game» [слева] и «Slendrina 2”[справа]

[1] Альма Вейд из «F.E.A.R.» [2] The Mortuary Assistant

Заключение

Эволюция образа женского призрака в японской культуре демонстрирует постепенное усложнение визуальных и эмоциональных кодов, начиная с классических гравюр XVIII–XIX веков, где юрэй изображались в белых кимоно, без ног и с длинными распущенными волосами, символизируя смерть и месть. Фильмы 1950–1960-х развивали архетип, сочетая фольклорные мотивы с авторской кинематографической стилизацией, усиливая эмоциональный и эстетический эффект присутствия призрака. Призрак становился визуальным сигналом трагедии, его движения и жесты подчеркивали эфемерность и сверхъестественность. В 1970–1980-х годах внимание смещается к телесной и пространственной выразительности, где призрак становится символом внутренней травмы, социального давления и женской ярости. С приходом J-horror конца 1990-х — начала 2000-х архетип трансформируется в глобально узнаваемый визуальный код: бледная кожа, длинные черные волосы, белое платье, ломаные движения, внезапные появления и связь с пространством или медиумом (телевизор, видеокассета). Эти элементы создают эффект зловещей долины и психологической тревоги, поскольку зритель узнает в призраке человеческое, но одновременно чуждое, что нарушает ощущение безопасности и предсказуемости. В XXI веке глобализация и мультимедийность расширяют возможности воздействия: женский призрак появляется в западных ремейках и видеоиграх, сохраняя визуальные коды и эмоциональную силу, при этом адаптируясь к локальной культуре и интерактивным форматам.

Женский призрак в японской поп-культуре отражает коллективные страхи эпохи: в раннем фольклоре это месть и духовное наказание, в послевоенном кинематографе — травмы, семейные и социальные конфликты, в J-horror — страх перед технологиями, вторжением в личное пространство и несправедливость смерти. Визуальные коды работают на уровне мгновенного распознавания угрозы: белая одежда и лицо+ длинные черные волосы + ломаная походка = эффект зловещей долины, который можно свободно считать, не погружаясь в культуру; внезапные появления и привязка к пространству формируют чувство неизбежности и нарушения привычного порядка. Эти элементы совместно усиливают психологическое воздействие, делая женский призрак универсальным архетипом страха, способным адаптироваться к разным эпохам, медиумам и культурным контекстам, что и обуславливает его широкое распространие и популярность в 21 веке.