Афиши как зеркало театральной эпохи 1900-1930

РУБРИКАТОР

00. Концепция 01. Исторический контекст театра 1900–1930 02. Театральная афиша как визуальный объект 03. Европейские театральные афиши (1900–1930) 04. Русская школа театрального плаката 05. Сравнительный визуальный анализ 06. Как афиша формировала театральный образ эпохи

00. КОНЦЕПЦИЯ

Выбор темы обусловлен стремлением рассмотреть театральную культуру начала XX века через её визуальные следы — афишную графику как особый источник, объединяющий художественный стиль, культурный контекст и идеологические процессы. Период 1900–1930 годов является одним из наиболее интенсивных в истории театра: модерн, авангард, революционные преобразования и институциональные эксперименты привели к радикальным изменениям в визуальном языке театральной афиши. Афиша в этот период выступает не просто информационным объявлением, а самостоятельным художественным объектом, который отражает дух времени, творческие поиски театров и изменение отношения общества к искусству. Анализируя афиши, можно выявить динамику художественных стилей, способы самопрезентации театров и характер взаимодействия театра с публикой.

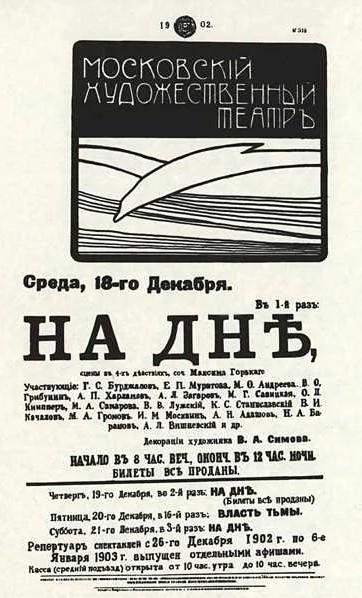

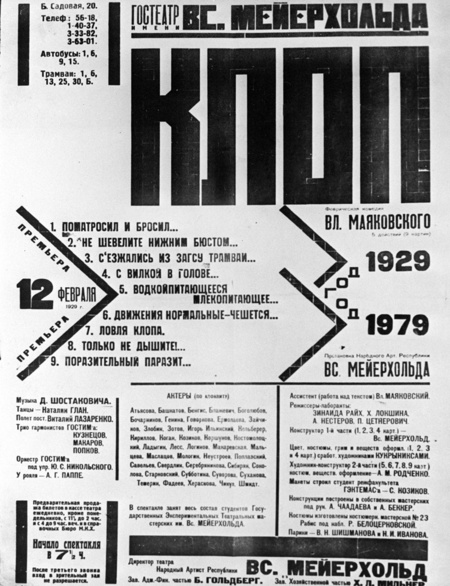

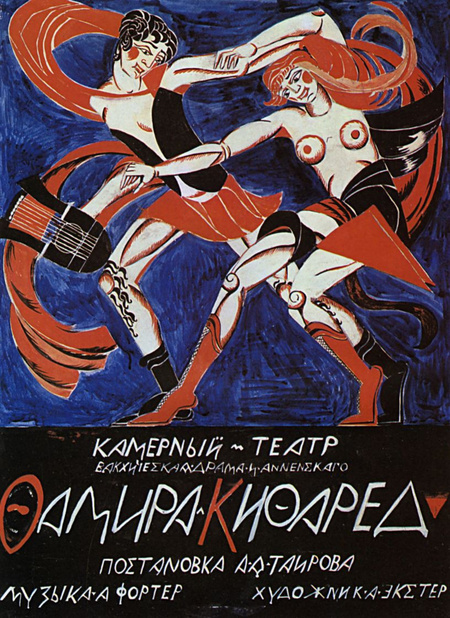

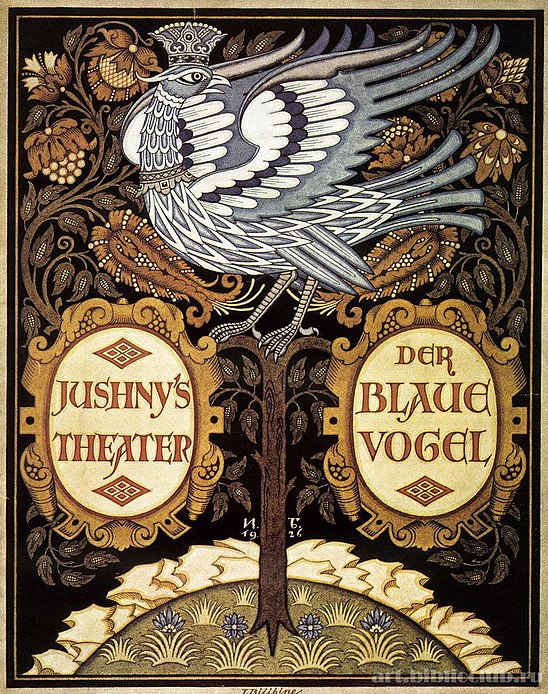

Принцип отбора материала строится на подборе афиш трёх условных этапов эпохи: 1. дореволюционного модерна (1900–1916); 2. авангардных экспериментов 1917–1924 годов; 3. институционализированной советской визуальной стилистики (1925–1930). Для каждого этапа предполагается выбрать по 6–10 афиш разных театров: Московского художественного театра, театров В. Э. Мейерхольда, Камерного театра Таирова, а также региональных театральных студий и массовых спектаклей 1920-х годов. Такой принцип позволяет проследить, как меняется эстетика и коммуникационная функция афиши под воздействием исторических событий и художественных тенденций.

Принцип структурирования исследования основан на движении от общего культурного контекста к конкретным визуальным решениям. Исследование будет состоять из трёх разделов: — историко-культурный контекст, определяющий ключевые особенности театральной жизни периодов; — визуальный анализ афиш, включающий разбор композиции, цвета, шрифта, графических приёмов; — сравнительный анализ, выявляющий взаимосвязи между театральной эстетикой и визуальным языком афиш, а также различия между эпохами. Такой подход обеспечивает целостное рассмотрение афиши как культурного документа и как художественного объекта.

Принцип выбора текстовых источников предполагает опору на исследования по истории театра и истории графического дизайна начала XX века, на работы о художественных движениях модерна и авангарда, а также на архивные публикации, посвящённые афишам МХТ, ГосТИМа, Камерного театра и театральным экспериментам 1920-х. Текстовые источники будут использоваться для уточнения контекста, терминологии и сопоставления визуального материала с театральными практиками эпохи. Цитирование будет ограничено необходимым минимумом и оформлено согласно правилам.

Ключевой вопрос исследования: как театральная афиша отражает культурные, эстетические и идеологические особенности эпохи 1900–1930 годов? Гипотеза: афиша в этот период выполняет роль индикатора театральных трансформаций и изменений общественного сознания; её визуальный язык напрямую связан с господствующими художественными стилями и социально-политическими процессами. Модерн создаёт образ элитарного и эстетского театра; авангардная афиша становится экспериментальной лабораторией формы; советская афиша превращается в инструмент массовой коммуникации и идеологического посыла. Таким образом, афишная графика не только сопровождает театральную жизнь, но и формирует её визуальную идентичность, отражая переход от эстетизма к революционному эксперименту и дальше — к стандартизированной массовой культуре.

01. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ТЕАТРА 1900-1930

К. Сомов. Программа Эрмитажного театра, 1900

Период 1900–1930 годов стал временем стремительных трансформаций в общественной, культурной и художественной жизни России. Рубеж XIX–XX веков характеризуется усилением роли городского пространства, ростом грамотности, формированием новой массовой аудитории и расширением сферы культурного потребления. Театр становится важнейшей индустрией городского досуга, что автоматически повышает значимость визуальной коммуникации — прежде всего афиши. Афиша в это время выполняет сразу две функции: — информирование; — визуальное «приглашение» в новую театральную реальность. Театров становится больше, конкуренция растёт, и афиша из простого объявления постепенно превращается в выразительный художественный объект, который должен выделить спектакль среди множества культурных предложений.

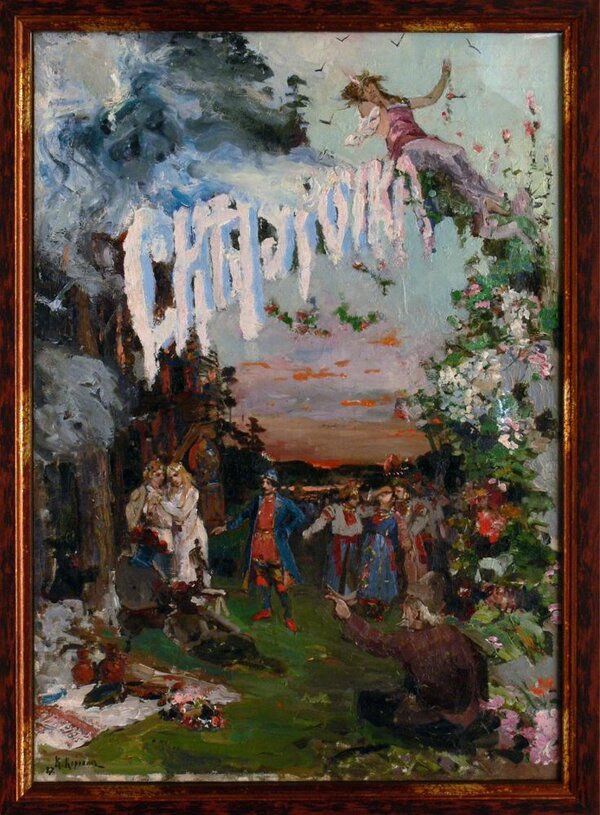

Афиша к постановке «Снегурочка» (Головин, 1900–1905) Афиша МХТ 1902 года художника А. Головина

Русский модерн формируется под влиянием европейского ар-нуво. Для афиш этого периода характерны: текучие линии; вытянутые шрифты; декоративные рамки; иллюстративность персонажей; тонкие орнаментальные решения. Именно в модерне афиша становится художественным объектом — это заметно в работах художников МХТ, студии Головина, дизайнеров, работавших с А. Я. Таировым.

Афиша премьеры спектакля «Клоп» по пьесе В. В. Маяковского». Художники Кукрыниксы и А. М. Родченко Афиша к спектаклю «Фамира Кифаред» по пьесе И. Анненского

Период революции и культурного взрыва рождает совершенно новый язык — геометричный, радикальный, лаконичный. В это время появляются афиши Мейерхольда, агитплакаты ранних 1920-х, работы художников Лавинского, Родченко, Степановой, Поповой. Основные черты: резкие диагонали, асимметрия композиции, крупная контрастная типографика, минимализм цвета (красный, чёрный, белый). Авангардные афиши становятся отражением нового театрального языка — динамичного, условного, антииллюстративного.

Афиша исторического вечера «Три левых часа» литературно-художественного объединения ОБЭРИУ, состоявшегося 24 января 1928 года в ленинградском Доме печати

К середине 1920-х годов визуальная культура становится более стандартизированной. Театр, находящийся под влиянием новых культурных политик, использует конструктивистский язык более рационально и утилитарно: чёткие сетки композиций, упорядоченная типографика, фотография становится частью афиши, исчезает декоративность. Это время утверждения массового зрителя, поэтому афиша начинает работать быстрее и проще — она обязана быть эффективной.

02. Театральная афиша как визуальный объект

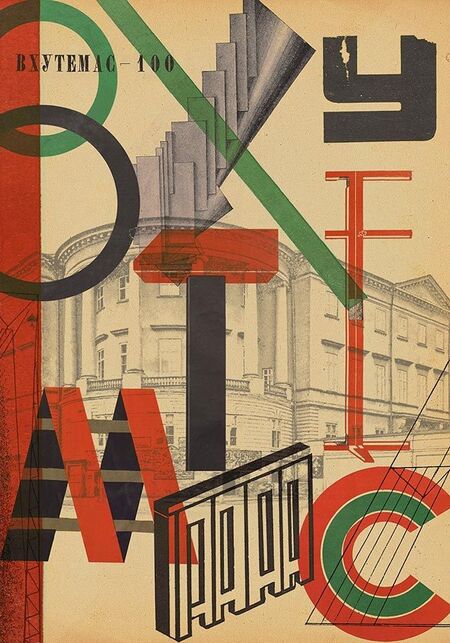

Театральная афиша 1900–1930 годов — визуальный объект со строго выстроенной внутренней структурой. В начале XX века композиция афиш сохраняет вертикальную ориентацию, соответствующую привычной логике уличного расклеивания. Доминирующую позицию занимают заголовочный блок, имя театра и драматурга, ниже — распределённый по горизонталям набор информации (время спектакля, актёры, место продажи билетов). После 1917 года, под влиянием конструктивизма, структура радикально меняется: появляется диагональ как основной композиционный принцип, информационные блоки превращаются в динамические акцентные узлы. В афишах мастерской Лавинского и ВХУТЕМАС композиция строится на принципе «полей напряжения» — текста как графического объекта.

Афиша Московского Художественного театра. «Синяя птица» М. Метерлинка, 1908 Афиша ГМИИ ВХУТЕМАС, 1920-е

До революции цветовые решения афиш строятся на принципах, свойственных модерну: пастельные тона, выверенные сочетания охры, умбры, травяных зелёных оттенков. Цвет выполняет декоративную, атмосферную функцию — он соответствует поэтике спектакля. 1920-е принесли новую логику: цвет стал семантическим оружием. Красный использовался как символ действия и агитации, чёрный — как графический контур, белый — как активная пустота. Конструктивисты свели палитру к трём–четырём ключевым цветам, близким к промышленной полиграфии: красный, чёрный, синий, реже жёлтый. Принцип цветового минимализма стал частью «новой афиши»: цвет не украшает, а структурирует поле и расставляет идеологические акценты.

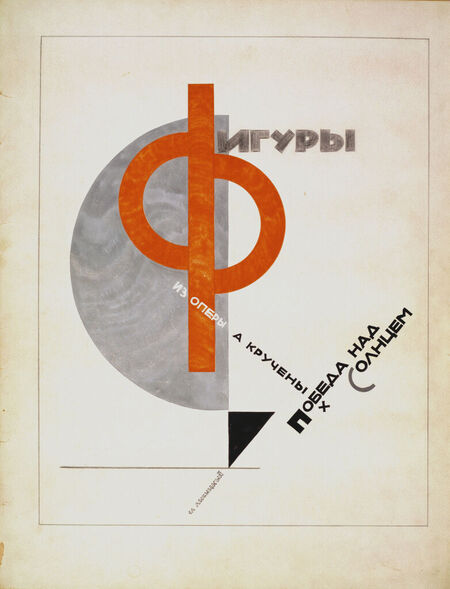

Обложка папки «Фигуры из оперы А. Крученых „Победа над солнцем“ 1920-1921

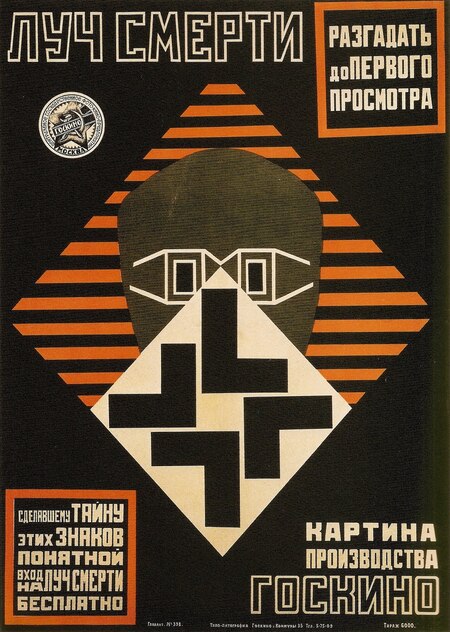

Афиша „Луч смерти“. Александр Родченко. 1925

Типографика — ключевой элемент визуальности афиши. 1900–1910-е: декоративные засечковые шрифты модерна; сложные титульные гарнитуры (влияние журнала «Мир искусства»); часто используется каллиграфический заголовок как художественный жест. 1920-е: Шрифтовая революция конструктивизма — появление «гражданских» гротесков, индустриальных шрифтов, подчеркнутой геометричности. Родченко и Лисицкий использовали шрифт как модуль, равный по значимости изображению. В афишах ГОСЕТ (Государственного еврейского театра) типографика становится «актером», который двигается по диагонали, меняет размер и создаёт ритмический рисунок.

Братья Стенберги Афиша к фильму «Дитя рынка»

В 1900–1910-е афиши создавались в основном литографией, что обеспечивало мягкость линий и декоративность рисунка. Литографическая техника позволяла художникам модерна (Сомов, Бенуа) вводить тончайшие цветовые переходы, стилизованные растительные орнаменты, сложные формы. В 1920-е печатные технологии становятся частью художественного языка. Трафарет и ранний офсет позволяли тиражировать работы быстрее и дешевле, что совпало с задачами массовой агитации. Художники ВХУТЕМАС стремились не скрывать механическую природу печати — наоборот, подчёркивали её, превращая грубые цветовые пластины и видимую сетку растра в художественный ресурс.

Сергей Дягилев «Русские сезоны» в Париже. 1906-1929 Мебель для передвижного театра. Проект В. Ахметьева. 1920-е

03. Европейские театральные афиши 1900–1930

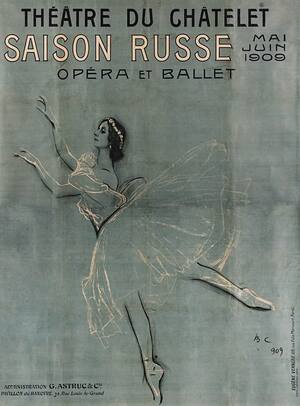

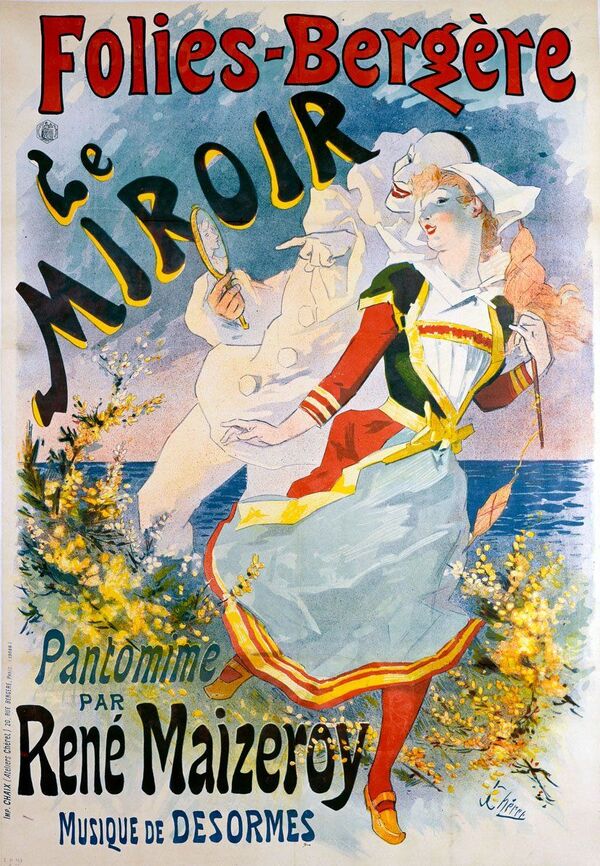

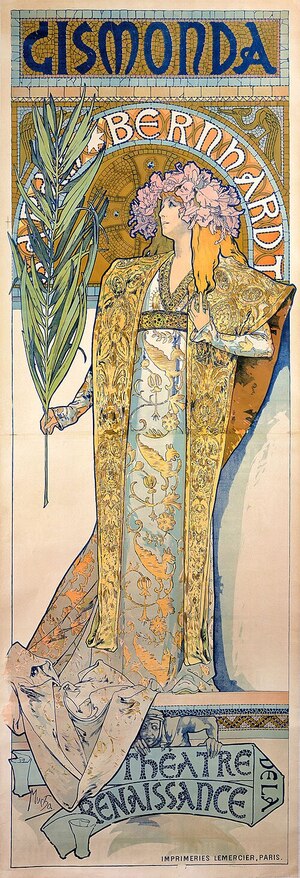

Французская афиша рубежа века — это вершина модерна, где театральный плакат становится произведением декоративного искусства. Основной визуальный принцип — текучая линия, цвет как лёгкая акварельная дымка и обожествление женского образа. Ключевыми особенностями стали: орнаментальная композиция, отсутствие жёсткой структуры; богатая декоративная типографика; использование литографии; мягкая пастельная палитра.

Jules Chéret — «Folies-Bergère», 1893 Alphonse Mucha — «Gismonda», 1894

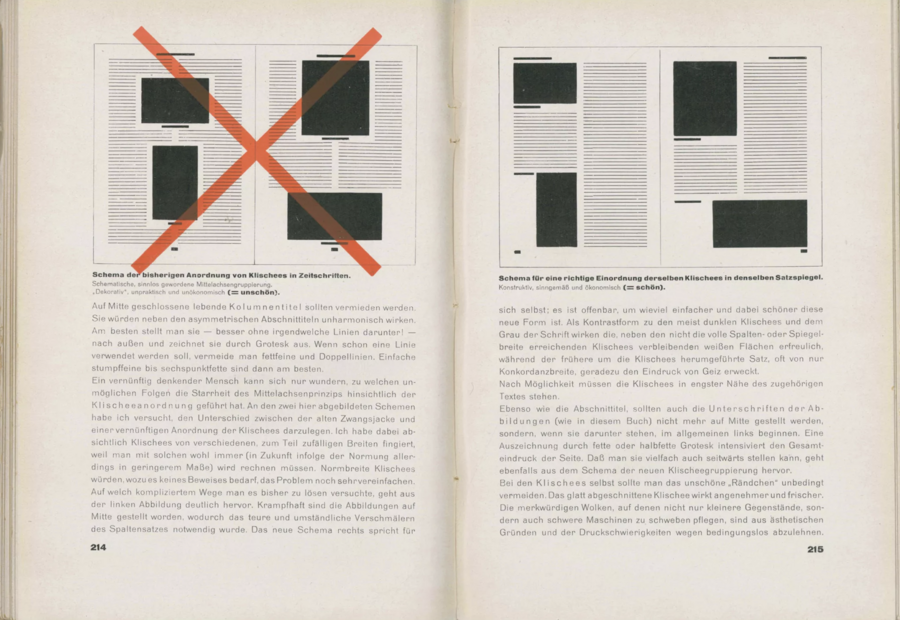

Германская афиша 1910–1920-х одним из первых порывает с декоративностью. Возникает экспрессионизм: ломаные контуры, повышенный контраст, острые цветовые столкновения. После 1920-х в Германии распространяется Neue Typographie (Тащихольд), где текст становится основным визуальным элементом.Особенности: чёрно-красная палитра; угловатые формы; наклонённые шрифты; акцент на драматическом напряжении.

Jan Tschichold — Die Neue Typographie, 1928

Ludwig Hohlwein — Violetta Foxtrot von Adolf Wittmann, 1926

Итальянский футуризм внёс в афишу энергию скорости и разрушение классической композиции. С 1910-х годов афиши начинают строиться на динамике диагоналей и типографическом эксперименте. Особенности: разорванная композиция; агрессивная шрифтовая верстка; эффект движения; ярко-красные и чёрные контрасты.

Enrico Prampolini — Theatre Poster, 1920

Чехия и Польша. Здесь возникает явление «восточноевропейского модерна» и раннего конструктивизма, где цвет приобретает повышенную выразительность, а форма становится лаконичной и мощной. Особенности: насыщенный цвет; синтез национальных мотивов; сильная графическая линия; ранние конструктивистские элементы.

Vitezslav Nezval — Pantomima, 1920

04. Русская школа театрального плаката

В первые десятилетия XX века русский театральный плакат формировался под явным влиянием круга «Мир искусства». Художники того времени превращали афишу из утилитарного объявления в самостоятельный эстетический объект, где линия становилась изящным графическим жестом, а композиция — продуманной декоративной конструкцией. Визуальный язык этих афиш отличался утончённой стилизацией: мотивы прошлых эпох, мягкая цветовая палитра и изысканные шрифты создавали ощущение культурной преемственности и художественной «аристократичности». Типографика была столь же выразительной, как рисунок, сохраняя элемент ручной пластичности и подчёркивая элитарность самой театральной среды. Так складывается характерная риторика дореволюционного плаката — спокойная, декоративная и глубоко созерцательная, в которой реклама уступает место эстетическому переживанию.

Stenberg Brothers — Человек с кино аппаратом, 1929

Когда мы сравниваем европейские театральные афиши начала ХХ века с русскими плакатами 1920-х, первое, что бросается в глаза, — это принципиально разная природа шрифта. В модерне типографика выступает продолжением рисунка: она плавная, гибкая, будто написанная в воздухе рукой художника. Буквы здесь — часть декоративного орнамента, они подчинены ритму линий и пластике фигур. Русский авангард, напротив, воспринимает шрифт как инженерную конструкцию. Буква лишается «рукописности» и становится элементом пространственной системы, сравнимой с металлическими балками или архитектурными фрагментами. Шрифт не украшает — он организует композицию, заставляет взгляд двигаться по диагоналям, входить внутрь плаката. Так возникает принципиально новая визуальная логика: текст перестаёт быть просто носителем смысла и превращается в самостоятельный художественный объект, равноправный линии, пятну и форме.

Лисицкий, афиша ГОСЕТ, 1923

Цветовые стратегии двух культурных миров демонстрируют почти антитетическую модель чувствительности. Европейские афиши модерна выстраивают колористическую гармонию через мягкие градации пастельных тонов. Цвет здесь близок к театральной дымке — полутона создают атмосферу грёз, уюта, чувственного предвкушения спектакля. Русский авангард, напротив, мыслит цвет как энергию и сигнал. Красный — как идеологический импульс, чёрный — как структурный контур, белый — как плоскость, на которой рождается движение. Такой цветовой минимализм работает не как украшение, а как визуальная команда. Это уже не колористическая «мелодия», а своего рода графический удар, соответствующий темпу революционной эпохи, её остроте и напряжению.

«Chat Noir», 1896

Если европейская афиша в начале ХХ века строилась на принципе симметрии и спокойного равновесия, то русский плакат 1920-х сознательно разрывает это равновесие. Европейские художники отдают предпочтение фронтальности, ясной центральной оси, плавным дугам. Композиция стремится к инклюзивности: она мягко «вводит» зрителя в сюжет. Конструктивисты же создают пространство напряжения. Диагонали, резкие углы, смещённые центры формируют ощущение действия — будто сама афиша движется вперёд. Метафорически такая композиция выражает ускорение истории, отказ от статичности и традиционной театральности.

Грюн, Fête Foraine, 1900

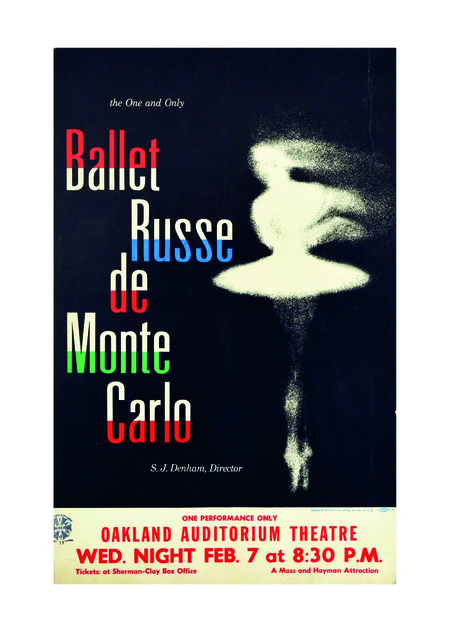

Европейская афиша сохраняет человекоцентричность: фигура актрисы, танцовщицы или персонажа спектакля становится главным носителем смысла. Это визуальная мифология театра — портреты, жесты, костюмы. Авангардный русский плакат постепенно отказывается от фигуры. Вместо тела — геометрия; вместо лица — знак; вместо персонажа — динамическая структура. Такой отказ от образности говорит о смене художественной парадигмы: театр становится лабораторией нового восприятия, где форма важнее сюжета.

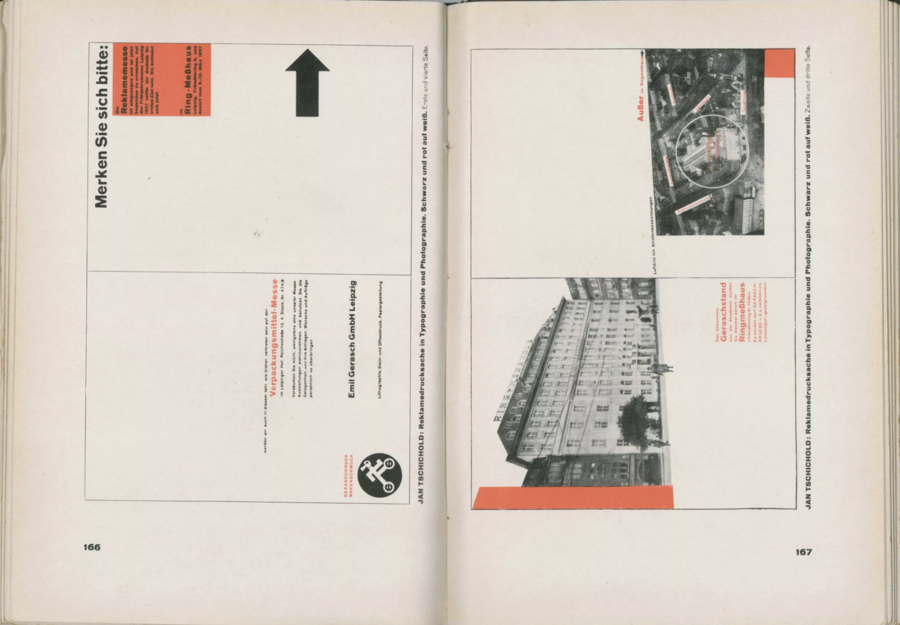

Ballets Russes

Афиша в театральной культуре всегда была чем-то большим, чем объявлением. Она формировала эмоциональный тон спектакля ещё до того, как зритель входил в зал. В модерне это «приглашение» утончённое: мягкая линия, декоративный жест, ароматная цветовая гамма создают атмосферу мечты и романтического ожидания. Авангард же предлагает иное предвосхищение — напряжённое, провокационное. Именно афиша сообщает зрителю, что за её пределами начинается эксперимент, эстетический вызов. В Европе афиша способствует мифологизации актёров — их образы становятся культурными символами эпохи, вписываются в визуальную историю театра. В России 1920-х миф создают не лица, а формы. Театральная звёздность уступает место визуальной идеологии. Фигура актёра часто растворяется в конструктивной структуре, превращаясь в абстрактный знак.

Ballets Russes

Первая треть ХХ века превращает художника афиши в ключевую фигуру театрального процесса. Муха создаёт визуальный образ модернового театра; Родченко и Лисицкий — образ театра революционного. Плакатист становится тем, кто «переводит» идею спектакля на язык эпохи и формирует общий визуальный стиль времени. Именно поэтому театральная афиша — это не второстепенный жанр, а самостоятельный художественный документ, в котором отражён дух культурной трансформации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ театральных афиш 1900–1930-х годов показывает, что этот жанр стал точным отражением перемен, происходивших в искусстве и культуре начала XX века. От декоративной утончённости модерна, воспринимавшего театр как пространство эстетического переживания, до конструктивной жёсткости авангарда, связанного с идеей преобразования общества, афиша последовательно фиксировала изменение художественного мышления. Различия в шрифте, цвете и композиции свидетельствуют о глубокой трансформации художественного языка: модерн стремился к гармонии и чувственной пластике, тогда как авангард выстраивал динамическую, напряжённую визуальную структуру, превращая плакат в инструмент воздействия. Афиша в этот период выступает не просто рекламным носителем, но самостоятельным художественным документом, способным формировать ожидания зрителя и задавать интонацию театральной эпохи. Она одновременно отражала театр и участвовала в его создании, становясь частью общей культурной системы. Таким образом, исследование позволяет увидеть театр через призму его визуальных маркеров: афиша становится не дополнением к сценическому действию, а важным компонентом исторического и художественного процесса, в котором проявляется дух времени и его эстетические напряжения.

Библиографический список

1 Демоси, Л. Плакат и модерн: Альфонс Муха, Жюль Шере и парижская традиция [Электронный ресурс] / Л. Демоси. — Лондон: Thames & Hudson, 2019. — URL: https://www.thamesandhudson.com/books/poster-and-modernism (дата обращения: 15.10.2025).

2 Ковылин, Е. А. ВХУТЕМАС и рождение советского дизайна [Электронный ресурс] / Е. А. Ковылин // Academia. — 2021. — № 3. — URL: https://cyberleninka.ru/article/v/vhutemas-i-rozdenie-sovetskogo-dizayna (дата обращения: 16.10.2025).

3 Лавинский, А. Театральная афиша 1920-х: от модерна к конструктивизму / А. Лавинский, М. Родченко // Искусство плаката. — 2017. — № 4. — С. 12–25.

4 Лебедев, В. В. Французский театральный плакат эпохи модерна: Альфонс Муха и Бернард Грюн / В. В. Лебедев. — СПб. : Арка, 2020. — 245 с.

5 Родченко, А. М. Рабочий клуб. Статьи. Воспоминания. Дневники / А. М. Родченко. — М. : Советский художник, 2019. — 320 с.

6 Советский конструктивистский плакат: каталог выставки / сост. О. И. Петрова. — М. : ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2022. — 180 с.

7 Тупицын, И. В. Диагональ Родченко: композиция как идеология [Электронный ресурс] / И. В. Тупицын // Журнал исследований авангарда. — 2023. — Т. 10, № 1. — URL: https://avant-garde-journal.ru/article/diagonal-rodchenko (дата обращения: 17.10.2025).

8 Шелковский, В. П. Афиша «Велосипедист» в контексте русского авангарда / В. П. Шелковский // Вопросы искусствознания. — 2018. — № 2. — С. 45–58.

9 Heynen, J. The Russian Avant-Garde and its Posters: From Structure to Sensation [Electronic resource] / J. Heynen. — Boston: MIT Press, 2020. — URL: https://mitpress.mit.edu/books/russian-avant-garde-and-its-posters (дата обращения: 18.10.2025).

10 Mucha, A. Les Maîtres de l’Affiche: The Masters of the Poster [Электронный ресурс] / A. Mucha. — Digital collection from the Victoria and Albert Museum. — URL: https://www.vam.ac.uk/collections/art-nouveau-posters (дата обращения: 14.10.2025).

Почему опускаюсь на горьковское дно? // АЕ (Александр Ельчищев) URL: https://alex-elch.ru/pochemu-opuskajus-na-gorkovskoe-dno/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 24.10.2025).

Афиша к спектаклю «Фамира Кифаред» по пьесе И. Анненского // Arthive URL: https://arthive.com/ru (дата обращения: 07.11.2025).

ТЕАТР И ЕГО ОБЭРИУ // Петербургский театральный журнал URL: https://ptj.spb.ru/archive/81/walk-with-classics/teatr-iego-oberiu/ (дата обращения: 06.11.2025).

ОБЛОЖКА ПАПКИ «ФИГУРЫ ИЗ ОПЕРЫ А. КРУЧЕНЫХ „ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ“» 1920-1921 // Моя третьяковка URL: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/21937 (дата обращения: 08.11.2025).

Советские афиши 20-х годов, часть вторая — работы братьев Стенбергов // Blogspot URL: https://otkritka-reprodukzija.blogspot.com/ (дата обращения: 08.11.2025).

Мебель для передвижного театра // Тогда х МИРА URL: https://www.togdazine.ru/article/1088?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 10.11.2025).

Die Neue Typographie, Bildungsverband der Deutschen Buchdrucker, 1928 // Design Reviewed URL: https://designreviewed.com/artefacts/die-neue-typographie-bildungsverband-der-deutschen-buchdrucker-1928/ (дата обращения: 04.11.2025).

«Depero New Depero»: al Mart di Rovereto la mostra del «re Mida» degli anni '30 // tgcom24 URL: https://www.tgcom24.mediaset.it/cultura/depero-new-depero-al-martdi-rovereto-la-mostra-del-re-mida-degli-anni-30_39625611-202102k.shtml (дата обращения: 11.11.2025).

Собрание афиш и программ // САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА URL: https://theatremuseum.ru/page/sobranie_afish_i_programm (дата обращения: 24.10.2025).