Эволюция интерпретации Ада и его обитателей

Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу, Утратив правый путь во тьме долины.

Данте Алигьери, «Божественная комедия» (Перевод М. Лозинского)

Роль Ада в классической живописи, от самых её истоков вплоть до XV века, эволюционировала от незримого ужаса до детализированного зрелища, служа мощным инструментом визуальной проповеди, демонстрируя тем самым человеческие пороки.

В первобытном искусстве загробный мир ещё не имел чёткого разделения на рай и ад, часто изображаясь как сумрачное царство теней, что отражало общие представления о посмертии. Однако с утверждением христианства в средневековой Европе Ад превратился в центральный и неотъемлемый элемент картины мироздания.

Рубрикатор

1. Концепция 2. Античные истоки: хаос и хтонь 3. Раннехристианский период 4. Ренессанс 5. Вывод исследования 6. Источники

Концепция

Эволюция образа ада в западноевропейской живописи представляет собой грандиозный интеллектуальный и художественный путь — от лаконичного сакрального символа до многослойной психологической вселенной. Эта метаморфоза отражает глубочайшие сдвиги не только в религиозном сознании, но и в самом восприятии человеком своей природы, греха и справедливости. Каждая эпоха вкладывала в изображение преисподней свои самые острые страхи и самые насущные вопросы, превращая Ад в зеркало общества.

Трирский Апокалипсис, автор неизвестен, первая половина IX в.

В искусстве раннего Средневековья, еще находящегося под сильным влиянием византийских канонов, Ад представал не столько местом физических пыток, сколько метафизическим состоянием вечной разлуки с Богом. Это выражалось в схематичных, почти отвлеченных образах. Его часто изображали как «пасть Ада» — зев мифологического Левиафана, безличную силу, заглатывающую души грешников. В последней праведники безмятежно пребывали в лоне Авраамовом, в то время как грешники отделялись от них пропастью или языками пламени. Это был Ад-символ, Ад-приговор, где главной была идея в отделенности от Бога, а не детализированное мучение. Фигура Христа в сценах «Сошествия во Ад», например, у Фра Анджелико, была центральной, а сам Ад — всего лишь темницей, чьи врата были сокрушены, что подчеркивало идею спасения, а не наказания.

Рельеф «Страшный Суд», Гильберт, начало XII в.

Однако с углублением религиозной рефлексии, усугубленной социальными катаклизмами, эпидемиями Черной смерти и проповедями о неминуемом Страшном суде, образ Ада начинает стремительно усложняться и обрастать плотью ужаса. Эпоха Позднего Средневековья и Проторенессанса превращает его в гигантскую, сложно устроенную машину для возмездия. Решающую роль здесь сыграло влияние «Божественной комедии» Данте Алигьери, чей текст предоставил художникам готовую, детально проработанную картографию преисподней. Ад приобретает четкую архитектуру — многоуровневую концентрическую воронку или неприступную крепость, где для каждого класса грехов предусмотрено особое, символически соответствующее ему наказание. Это наглядно демонстрируют фрески Джотто, где впервые появляется масштабная, систематизированная и населенная активными демонами-палачами вселенная зла, подчиненная своей собственной жуткой логике.

Ад в искусстве как «зеркало» эпохи: благодаря нему прослеживается отражение меняющихся представлений о смерти, справедливости и человеческой природе.

Тема эволюции визуального образа Ада была выбрана не случайно. Она представляет собой уникальный и невероятно насыщенный объект для исследования, находящийся на стыке искусства, религии и философии. Период с античности до конца XV века охватывает ключевые метаморфозы этого концепта — от его мифологических истоков до полного художественного оформления в качестве центрального элемента христианской дидактики.

Изучая, как мастера изображали Ад, по сути изучается, чего больше всего боялось общество, как оно понимало добро и зло и каким представляло себе божественное правосудие.

Античные истоки: хаос и хтонь

В отличие от позднейшей христианской традиции, в античном мировоззрении не существовало единой и догматичной концепции Ада как места посмертного возмездия за грехи. Аид (или Гадес) был, прежде всего, Царством Мертвых — обиталищем всех без исключения душ, местом сумрачного покоя и забвения. Однако именно в недрах этой общей концепции зародились визуальные образы отдельных локаций вечного наказания — Тартара и Полей Скорби, которые стали фундаментом для всей последующей европейской иконографии Ада.

Кратер Мастера Подземного мира, развёртка росписи, 340–330-е гг. до н. э.

Образ Аида, владыки подземного царства мёртвых, в античной живописи прошёл сложную и многогранную эволюцию, отражающую изменения в религиозных верованиях, философских представлениях и художественных задачах эпохи. Если в искусстве архаического и раннеклассического периодов Аид представал как безличная хтоническая сила, воплощённая скорее через символы и контекст, то к эпохе классики и особенно эллинизма он превратился в яркого антропоморфного персонажа с развитой иконографией и сложной психологической характеристикой.

Изначально, в греческой вазописи VIII–VI веков до н. э., прямое изображение Аида встречается крайне редко, что связано с религиозным табу и страхом перед упоминанием имени «Безвидного» (Аида).

«Похищение Персефоны», около 440-430 года до н.э, Аттика

В ранних изображениях, например, на знаменитой амфоре из Элевсина, Аид уже предстаёт как мужчина зрелого возраста с бородой, схватывающий юную Персефону. Однако здесь он ещё лишён уникальных атрибутов власти, его образ неотличим от образа любого другого героя или бога, а его божественная природа подчёркивается лишь контекстом и масштабом фигуры. Его царство изображалось условно, часто просто как пустое пространство, а главным визуальным маркером служили фигуры самого Аида и его супруги.

Аид с рогом изобилия и Персефона, VI в. до н. э.

Перелом наступает в V веке до н. э., когда под влиянием аттической трагедии и философии образ Аида становится более детализированным и символически насыщенным. Ключевым атрибутом, закрепляющимся за ним в вазописи, становится рог изобилия, который изображается, к примеру, на краснофигурных пеликах и гидриях. Этот символ, парадоксальным образом связывающий Бога смерти с плодородием и богатством, подчёркивает его функцию «Зевса Подземного», хозяина всех сокровищ, скрытых в земных недрах. Его облик теперь — это облик могущественного, величественного царя, восседающего на троне, часто в окружении Гермеса Психопомпа, приводящего души, или других обитателей подземного мира, таких как Геката.

В этот период формируется его канонический вид: зрелый, бородатый муж с тёмными, иногда зачёсанными назад волосами, облачённый в длинные одеяния, с задумчивым или строгим выражением лица. Его образ лишён откровенного ужаса; это не демон-мучитель, а суровый, но справедливый правитель, поддерживающий порядок.

Визуальные образы загробного мира, созданные античными мастерами, послужили отправной точкой для последующих художников, вдохновляя их на переосмысление Ада и его обитателей в живописи.

Эволюция образа от античного Аида к Аду в искусстве представляет собой метаморфозу, где смена визуальных кодов отражает глубочайшие сдвиги в человеческом сознании. В древнегреческой вазописи и рельефах Аид предстаёт как царство упорядоченной меланхолии — мрачное, но лишённое исступлённого ужаса. Холодный эстетизм сквозит в изображениях стройного Аида на троне, его похищения Персефоны, где драма трактуется как неизбежный ритуал, а не акт жестокости. Души здесь — бесплотные тени, блуждающие в асфоделовых лугах, сама смерть мыслится как переход в состояние тоскливого покоя, где единственным наказанием становится вечная память о потерянной жизни. Кроме того, в античности некоторые мифы и герои представляли загробный мир как место, где душа может пройти испытания и, возможно, получить новую жизнь или воздаяние.

Эта эстетика безразличного спокойствия радикально преображается с приходом христианской эпохи, где искусство превращается в инструмент дидактики. На следующем этапе эволюции Ада, в период активного распространения раннего христианства, образ «Геенны огненной» в искусстве претерпевает значительные изменения.

Раннехристианский период

Переход от античной визуальной традиции к раннехристианской и далее — к эпохе возрождения знаменует собой кардинальный сдвиг в самой функции изображения. Если античность стремилась к повествовательности и мифологической топографии, то искусство этого периода делает образ Ада инструментом богословия, эволюционируя от лаконичного символа к сложному эсхатологическому нарративу.

Фрагменты миниатюр с изображениями сошествия Христа в Ад, «Хлудовская псалтырь», Константинополь, середина IX в.

Миниатюры «Хлудовской псалтыри» представляют собой бесценный источник для понимания визуального образа Ада. Они запечатлели тот уникальный момент, когда богословская концепция только начинала обретать зримые черты, и мастера находились в активном творческом поиске, экспериментируя с аллегорическими и антропоморфными формами.

Ключевой инновацией, представленной в этих миниатюрах, стала персонификация Ада в образе античного великана Силена. Эта смелая трактовка, более нигде не зафиксированная, демонстрирует, как раннехристианское искусство ассимилировало античное наследие для решения сложнейшей догматической задачи — изображения «неизобразимого».

Ад здесь — не безличная темница, а живое, поверженное существо. Его тело становится пространством: опрокинутое, с раскинутыми руками и открытым ртом, оно служит одновременно и местом заточения, и источником освобождения. Чрево Силена символически замещает собой преисподнюю, из которой Христос выводит праведников.

«Сошествие во ад» — сцена, где Христос, спустившись в преисподнюю, освобождает Адама, Еву и других ветхозаветных праведников. Пространство ада передавалось через глубокую черную пустоту, усыпанную символами поверженной смерти: сломанными замками, ключами и обломками врат.

Миниатюра с изображением сошествия Христа в Ад. «Хлудовская псалтырь», Константинополь, середина IX в.

Формирование иконографии «Сошествия во ад» в основном завершилось к X веку, однако самые ранние из сохранившихся примеров демонстрируют то, как Ад начал принимать привычный для нас, современных людей, визуал.

На первой представленной миниатюре, иллюстрирующем псалом, Христос, окружен в сияющей золотой мандорлой — символом божественного сияния, спускается в преисподнюю. В центре композиции изображен поверженный великан Силен: он полуобнажен, в набедренной повязке охристого цвета, и его фигура перевёрнута. Из разверстого чрева гиганта Спаситель бережно выводит прародителей человечества: седовласого Адама и юную Еву, облаченную в красное. Драматизм сцены подчеркивают четыре мелких демона, что в панике устремляются прочь, в то время как сам Силен с недоумением простирает к ним руки.

Миниатюра с изображением сошествия Христа в Ад, «Хлудовская псалтырь», Константинополь, середина IX в.

На другой миниатюре, созданной, по-видимому, иным мастером, сцена представлена не в той трактовке как первая. Силен изображен опрокинутым на спину, облаченным в синие одеяния, с раскинутыми руками и таким же раскрытым от изумления ртом. Сверху, в обрамлении темно-синей мандорлы, спускается Христос, который также, как и в первой миниатюре, выводит Адама и Еву из чрева поверженного великана.

Контурное изображение Силена, символизирующего ад, снимок через ультрафиолетовый свет. «Хлудовская псалтырь», Константинополь, середина IX в.

На третьей миниатюре, иллюстрирующей псалом с призывом «Воскресни, Боже, суди землю», сохранилась лишь верхняя часть композиции. В ней Христос в голубой двухслойной мандорле простирает руку к Адаму и благословляет Еву. Изначально нижний фрагмент был практически утрачен: при визуальном осмотре можно было различить лишь контур ступни, что ранее интерпретировалось как «нога убегающего демона».

Благодаря мультиспектральной съёмки удалось реконструировать утраченный фрагмент. Оказалось, что под ногами Христа расположена огромная фигура Силена, изображенного в виде скорбного сидящего великана.

Фрагмент миниатюры с изображением первых образов в Аду. «Хлудовская псалтырь», Константинополь, середина IX в.

Что касается обитателей Ада, то миниатюры Псалтыри также сыграли ключевую роль. Помимо главных действующих лиц — Адама и Евы, которых Христос выводит за руку, — здесь впервые появляются крылатые демоны. Эти мелкие, стремительно убегающие существа становятся прототипом будущих бесовских сил. Их малые размеры и паническое бегство подчеркивают их ничтожность перед божественной силой. При этом Силен, олицетворяющий сам Ад, изображен не как злобный мучитель, а скорее как удивленное и поверженное существо, что добавляет образу психологической сложности.

Миниатюры «Хлудовской псалтыри» демонстрируют переход от абстрактного понятия к конкретному образу: Ад из черной бездны обретает черты живого существа так же как и демонические силы: антропоморфные и зооморфные черты.

Этот уникальный сплав античной аллегории и раннехристианского богословия, зафиксированный в Псалтыри, стал отправной точкой определения дальнейшего развития одной из самых важных иконографических схем в искусстве. Ад утверждается как место, куда попадают грешники, где живут бесы с каноничными образами и где находятся бесконечные мучения и боль.

Ренессанс

Для более лучшего анализа эволюции интерпретации Ада в эпоху ренессанса мной было решено разделить данную главу на периоды и мастеров.

Раннее Возрождение

Дуччо ди Буонинсенья, «Сошествие во ад», 1308-1311

Фра Анджелико, «Сошествие во ад», 1431-1432

В одноимённых картинах Дуччо ди Буонинсенья и Фра Анджелико «Сошествие во ад» адские силы отражают переход от условной византийской иконографии к нарождающемуся ренессансному мироощущению. Визуальная концепция беса лишена драматизма и гротеска, характерных для более поздних мастеров. Вместо активного, мучающего грешников демона мы видим фигуру, буквально зажатую Христом. Такая трактовка неслучайна и проистекает из византийской традиции, где акцент делался не на натуралистическом изображении зла, а на его символическом преодолении.

Символическая роль бесов в данных картинах многогранна и целиком подчинена главной идее произведения — торжеству Христа над злом. Бесы олицетворяют собой поверженную власть Ада. В то время как фигура Спасителя занимает композиционный центр и активным жестом выводит Адама из заточения. Что самое необычное: бесы не оказывают сопротивления, его поза выражает скованность и покорность. Они, в трактовке Дуччо и Фра Анджелико, не ужасающие монстры, а образы, воплощающие идею зла, лишенного своей силы. Они представляют собой уникальный синтез византийской духовности, где демоническое часто изображалось через символизм, и зарождающегося ренессансного интереса к человеческому. В этой сдержанности мастера сумели показать не могущество Ада, а его окончательное и безусловное поражение.

Джотто ди Бондоне, «Страшный суд», 1306 г.

Фреска Джотто ди Бондоне представляет собой революционный для ренессансного искусства подход к визуализации преисподней. Если у его предшественников, как Дуччо, Ад оставался темницей, акцент в которой делался на моменте освобождения, то Джотто создает сложную и детализированную материальную вселенную возмездия, подчиняющуюся строгому, пусть и ужасающему, порядку. Его Ад — это не просто место пребывания грешников, а мир, композиция которого строится вокруг принципа наказания, который с точностью соответствует содеянному греху.

Центральным элементом и смысловым стержнем этой композиции является фигура Сатаны, изображенного не как активный противник, а как неподвижный, поглощающий демонический идол, который восседает в самом сердце адской бездны. Его тело становится конечной точкой падения, воплощением абсолютной духовной смерти, поглощающей саму себя. Эта фигура выполняет роль трона и алтаря одновременно, вокруг которого выстраивается вся иерархия мучений. Пространство Ада у Джотто особенно организовано: оно напоминает гигантскую каменную пещеру, расположенную в правой части фрески в противовес небесным сферам слева.

Ключевым отличием Ада Джотто является активность его обитателей. Демоны здесь не статичные стражи, а гиперактивные и мускулистые палачи, наделенные ярко выраженными характерами и эмоциями. Эта телесность страдания выводит концепцию Ада на новый уровень, обращаясь не только к душе, но и к плотскому воображению зрителя.

Высокое и Позднее Возрождение

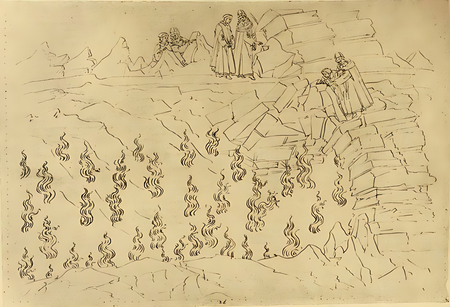

Иллюстрации Сандро Боттичелли к «Божественной комедии» Данте являются уникальной визуализацией литературного текста. Его работы становятся не просто украшением поэмы, а ответом, где на первый план выходят законы дантовского Ада.

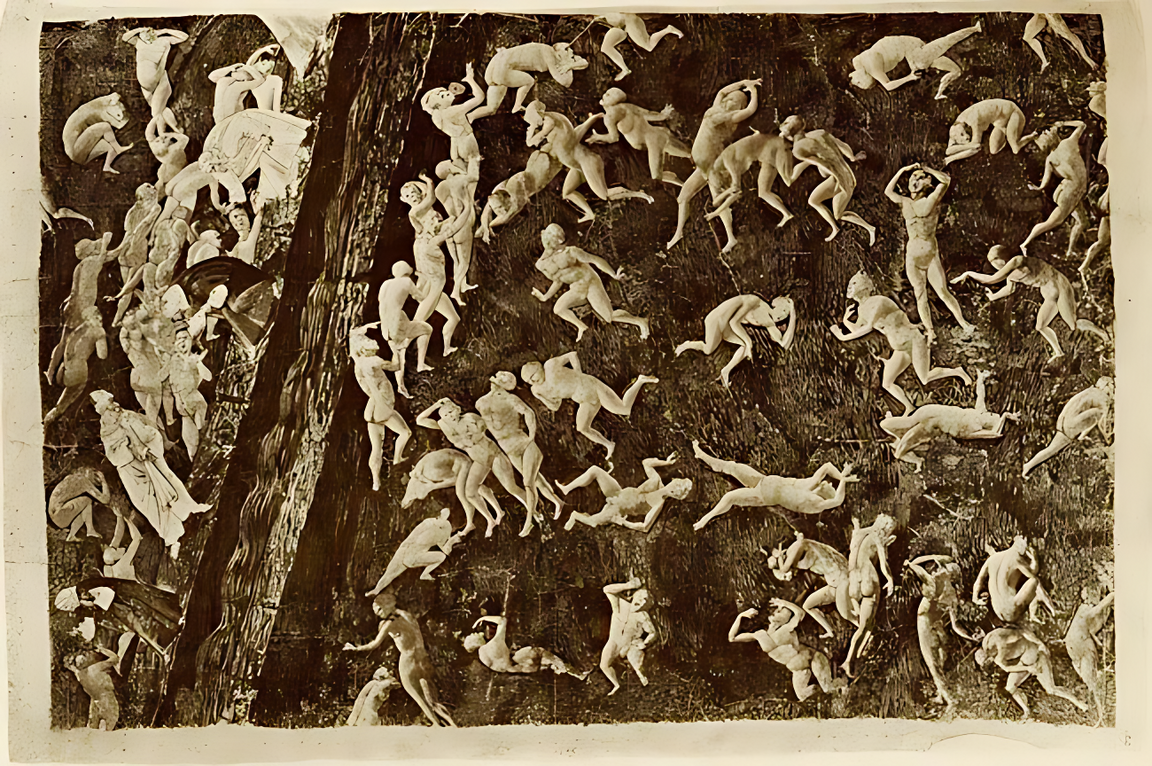

Данте и Вергилий у ворот города Дис. Сандро Боттичелли, иллюстрация к «Божественной комедии», 1480-1500

Наказание высокопоставленных духовными лицами, которые торговали должностями церкви. Сандро Боттичелли, иллюстрация к «Божественной комедии», 1480-1500

Наказание еретиков. Сандро Боттичелли, иллюстрация к «Божественной комедии», 1480-1500

Наказание лицемеров и льстецов. Сандро Боттичелли, иллюстрация к «Божественной комедии», 1480-1500

Наказание насильников. Сандро Боттичелли, иллюстрация к «Божественной комедии», 1480-1500

Наказание лукавых советчиков. Сандро Боттичелли, иллюстрации к «Божественной комедии», 1480-1500

Работы Боттичелли становятся графическими эссе, раскрывающими философскую логику божественной справедливости. Так, сладострастники изображены гонимые ураганным ветром; прорицатели, пытавшиеся заглянуть в будущее, обречены вечно идти вперёд с вывернутыми головами; а поджигатели страдают от огненного дождя.

Наказание предателей. Сандро Боттичелли, иллюстрация к «Божественной комедии», 1480-1500

Наказание лжесвидетелей и фальшивомонетчиков. Сандро Боттичелли, иллюстрация к «Божественной комедии», 1480-1500

Наказание ростовщиков и содомитов. Сандро Боттичелли, иллюстрация к «Божественной комедии», 1480-1500

Самоубийцы. Сандро Боттичелли, иллюстрация к «Божественной комедии», 1480-1500

Люцифер. Сандро Боттичелли, иллюстрация к «Божественной комедии», 1480-1500

Карта Ада. Сандро Боттичелли, иллюстрация к «Божественной комедии», 1480-1500

Центральным элементом в интерпретации Боттичелли становится архитектура Ада, которая изображается как гигантская конусообразная воронка (она образовалась в результате падения Люцифера). Эта воронка чётко разделена на девять кругов, каждый из которых предназначен для определённой категории грешников, причём тяжесть греха и суровость наказания нарастают по мере продвижения к центру.

Особую выразительность этой системе придает контраст между грандиозными, детально проработанными ландшафтами ада и хрупкими, почти бесплотными фигурами грешников. Демоны здесь часто наделены гротескными, но скорее сложными и отчасти комичными чертами. Крошечные, извивающиеся фигурки грешников, теряющиеся на фоне гигантских рвов, скал и ледяных пустынь воплощают идею ничтожности отдельного греха перед лицом правосудия.

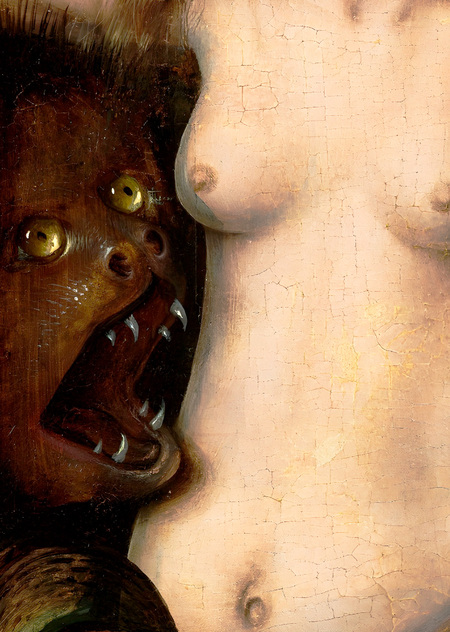

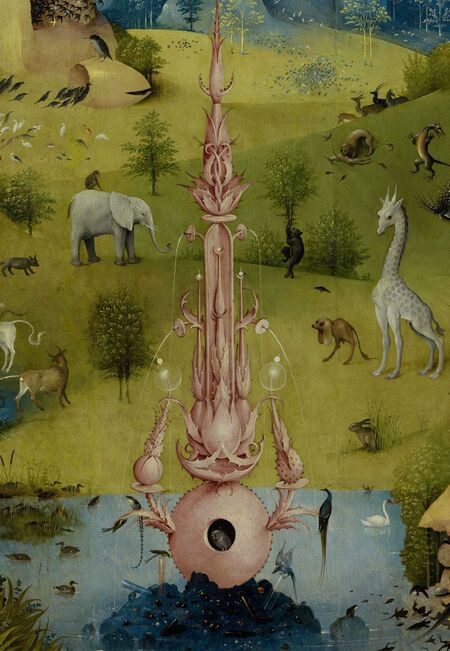

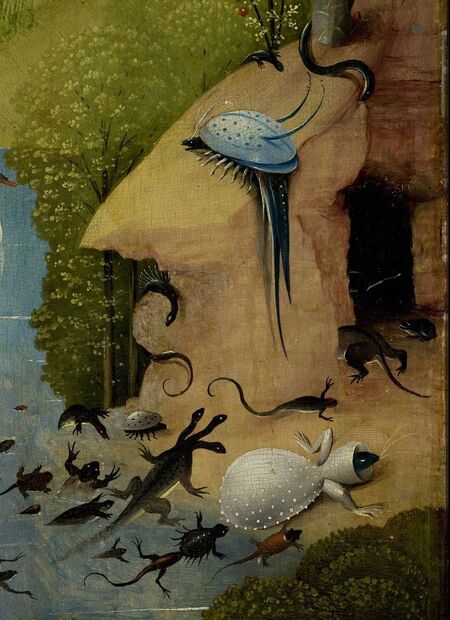

Иероним Босх, створки триптиха «Сад земных наслаждений», ок. 1500–1510

Анализ Ада в интерпретации Босха на триптихе «Сад земных наслаждений» логичнее всего начинать со створок, иллюстрирующих третий день сотворения Земли, где та изображена в виде формирующейся сферы. Цветовая палитра приглушена у Босха для которого цвет был носителем смысла и символизировало божественное и сакральное начало.

На верхнем левом углу изображён образ Бога. На его лице можно заметить меланхоличное выражение, передающее осознание, что созданный им мир когда-то отвернётся от всего божественного и примкнёт к греховному.

Иероним Босх, триптих «Сад земных наслаждений», 1500–1510

Иероним Босх, Фрагменты из триптиха «Сад земных наслаждений», 1500–1510

Левая створка триптиха, традиционно именуемая «Рай», в отличие от внешних неброских створок, выполнена в насыщенной и разноцветной палитре, что символизирует греховность и зло. Об этом говорят выползающие земноводные животные, очередной символ скверны, поразивший Рай.

Данная часть триптиха содержит в себе прообраз грядущего апокалипсиса — уникальный и сложный образ Ада, существующий еще до грехопадения. В отличие от более поздних изображений, где Ад предстает местом посмертного воздаяния, у Босха это зарождающееся состояние зла. Этот «прото-Ад» представляет собой средоточие хаоса и потенциальной катастрофы.

Иероним Босх, Фрагмент из триптиха «Сад земных наслаждений», 1500–1510

Правая створка триптиха это Ад, где знакомый мир превращен в гигантскую мастерскую пыток. В отличие от традиционных изображений преисподней с ее огнем и смолой, Ад Босха — это сумеречный, холодный и техногенный кошмар, освещенный багровым заревом далеких пожаров. Город на заднем плане, объятый пламенем, отбрасывает зловещее сияние на фантасмагорическую сцену, где небеса более не видны, а пространство замыкается на самом себе.

Иероним Босх, Фрагменты из триптиха «Сад земных наслаждений», 1500–1510

Иероним Босх, Фрагмент из триптиха «Сад земных наслаждений», 1500–1510

В центре доминирует гибридный образ — так называемый «человек-дерево». Его торс, подобный полому яйцу, опирается на высохшие, похожие на ходули ноги, растущие из лодок. Сквозь прозрачную оболочку туловища виднеется подобие таверны, где грешники суетятся вокруг стола, а на его голове, увенчанной дисковым головным убором, пляшут грешники под звуки волынки. Этот образ — квинтэссенция Ада Босха: человеческое тело становится архитектурой греха, а его душа — местом вечного, бессмысленного времяпрепровождения.

Некоторые искусствоведы полагают, что прообразом данного «человека-дерева» является сам Босх. Но, скорее всего, это не так, так как внешность художника по сей день остаётся загадкой. Так или иначе, если предполагать, что это правда, и Босх действительно изобразил себя на триптихе, то образ «человека-дерева» можно связать с грехом, а именно: тщеславие.

Сова, символ дьявола. Иероним Босх, Фрагменты из триптиха «Сад земных наслаждений», 1500–1510

Сатана в образе совы. Иероним Босх, Фрагмент из триптиха «Сад земных наслаждений», 1500–1510

На картинах Босха совы всегда следят либо за зрителем, либо за грешниками. Их повторяющееся присутствие (в Раю, где сова сидит у источника жизни, наблюдая за грехопадением Адама и Евы, и в центре сада, где она прячется в гигантской прозрачной сфере) маркирует ключевые точки повествования. Для Босха и его современников данная птица, как ночной хищник, была олицетворением тьмы, ереси и дьявольских сил.

В триптихе Босха «Сад земных наслаждений» совы изображены 6 раз и практически незаметны, последняя же является Сатаной.

Триптих разворачивает перед зрителем всю историю человечества: от райской чистоты и невинности через хаос земных страстей и иллюзорных наслаждений к закономерному финалу — гибели и адскому возмездию.

Босх создает универсальную и вневременную картину мира, предупреждая о хрупкости бытия и о том, что человек, забывший о духовном в погоне за телесным, сам становится творцом своего ада, обрекая себя на вечную пустоту и страдания.

Выводы исследования

Эволюция образа Ада в западноевропейской живописи с античности до конца XV века представляет собой грандиозный путь трансформации, наглядно отражающий глубочайшие сдвиги в религиозном сознании. От безличного и меланхоличного царства теней Аида в античном искусстве, где смерть воспринималась как состояние упорядоченного покоя, образ преисподней совершил сложнейшую метаморфозу, пройдя через этап раннехристианского символизма, как в «Хлудовской псалтыри», где Ад впервые обрел аллегорические черты поверженного великана. Дальнейшее усложнение и влияние социокультурного контекста, особенно трактатов и «Божественной комедии» Данте, привели к рождению в эпоху Ренессанса детализированной вселенной возмездия. Драматичный, но еще сдерживаемый канонами Ад у Дуччо и Фра Анджелико, где акцент был на победе над злом, до систематизированной иерархической машины пыток у Джотто и философски выверенной архитектуры дантовских кругов у Боттичелли. Апогеем этой эволюции стало творчество Иеронима Босха, который превратил Ад из места посмертного наказания в символ внутренней катастрофы человечества, создавшего собственный техногенный и психологический кошмар в результате отказа от духовности в пользу греховных страстей. Эта смена визуальных кодов демонстрирует, что Ад в искусстве всегда был и остается инструментом рефлексии, зеркалом, в котором каждое общество пыталось и пытается до сих пор различать добро от зла.

Источники

Подземный мир Древней Греции: Гробница Амфиполя [Изображение] // Проект Химера. — URL: https://chimeraproject.ru/underworld1 (дата обращения: 16.11.2025).

Бозинг, В. Иероним Босх: Между Адом и Раем / В. Бозинг. — Москва: Арт-Родник, 2001. — 96 с. — ISBN 5-88896-058-5.

«Страшный суд» (фреска Джотто в Капелле Скровеньи) // Artchive: [веб-сайт]. — URL: https://artchive.ru/giotto/works/238471~Strashnyj_sud (дата обращения: 17.11.2025).

Ад как зеркало: чего мы боимся при жизни // Вокруг света: [научно-популярный журнал]. — URL: https://www.vokrugsveta.ru/article/255556/ (дата обращения: 17.11.2025).

Иванов, С. «Хлудовская псалтырь»: Образ Ада в раннехристианском искусстве / С. Иванов // MediaShm.ru: [электронный научный блог]. — URL: https://blog.mediashm.ru/?p=2668 (дата обращения: 18.11.2025).

Подземный мир Древней Греции: Гробница Амфиполя [Изображение] // Проект Химера. — URL: https://chimeraproject.ru/underworld1 (дата обращения: 16.11.2025).

Pappas S. Dazzling Mosaic of Persephone and Hades Found in Greek Tomb [Электронный ресурс] // Live Science. — 2014. — 13 October. — URL: https://www.livescience.com/48314-mosaic-greek-tomb-persephone.html?cmpid=514645 (дата обращения: 16.11.2025).

Тени и блики: эстетика вазописи Древней Греции [Электронный ресурс] // Ifaba. — URL: https://ifaba.ru/teni-i-bliki/vazopis-estetika-gretsii.php (дата обращения: 16.11.2025).

Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте (Ад, XXXI): Падение Люциера // Histograf: [веб-сайт]. — URL: https://histograf.ru/sandro-botticelli-inferno-big-image.html (дата обращения: 16.11.2025).

«Страшный суд» (фреска Джотто в Капелле Скровеньи) // Artchive: [веб-сайт]. — URL: https://artchive.ru/giotto/works/238471~Strashnyj_sud (дата обращения: 17.11.2025).

Фра Анджелико «Сошествие во ад (Освобождение Адама)» // The Heritage: [веб-сайт]. — URL: https://theheritage.ru/poleznoe/catalog/zarubejnie-hudozhniki/beato-andzheliko-fra/stsena-soshestvie-vo-ad-osvobozhdenie-adama/ (дата обращения: 17.11.2025).

Иванов, С. «Хлудовская псалтырь»: Образ Ада в раннехристианском искусстве / С. Иванов // MediaShm.ru: [электронный научный блог]. — URL: https://blog.mediashm.ru/?p=2668 (дата обращения: 18.11.2025).

Картины ада: как менялся образ преисподней в мировой живописи // Histograf: [веб-сайт]. — URL: https://histograf.ru/art/content-112/ (дата обращения: 18.11.2025).

Сандро Боттичелли. Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте (Ад, XVIII) // Histograf: [веб-сайт]. — URL: https://histograf.ru/sandro-botticelli-inferno-big-image.html (дата обращения: 18.11.2025).

The Bosch Project: Interactive Online Catalogue // The Bosch Research and Conservation Project: [official website]. — URL: http://boschproject.org/#/artworks/ (дата обращения: 23.05.2024).