Некровремя: вопросы нарратива и памяти в работах Евгения Юфита

концепция

«Эстетический опыт делает возможными новые модели политического конструирования общественных объектов и новые перспективы коллективных формулировок» (Rancière, 2008).

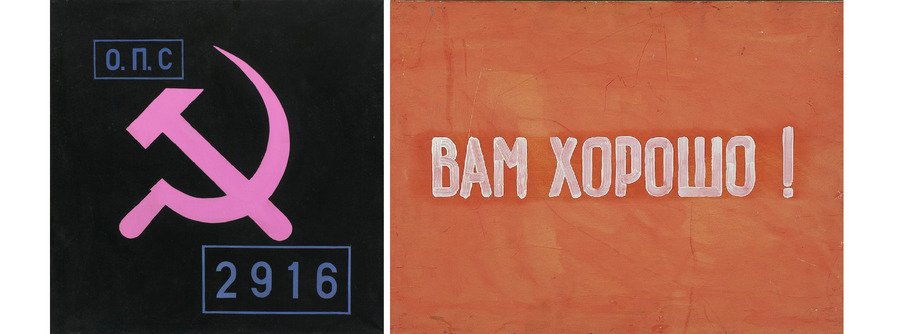

В последние десятилетия существования Советского Союза усиливается значение подпольной контркультуры, неофициального советского искусства. Одним из основных векторов ее развития становится спор с искусством официальным — соцреализмом. Однако этот нарратив реализуется по-разному. Можно выделить два основных способа его выражения. Так, в среде Московского концептуализма возникает соц-арт, представители которого оперируют прочно закрепившимися советскими идеологическими штампами — лозунгами, языковыми конструкциями, визуальными образами, ритуалами, которые подвергаются деконструкции за счёт игры и пародии. Здесь большую роль играет нарративность и повествовательность — одним из центральных медиумов оказывается текст, который становится полноправным изобразительным средством, и либо сопровождает визуальные образы, либо целиком их замещает.

Гия Абрамишвили «Патриотический союз» (1989), Комар и Меламид «ВАМ ХОРОШО!» (1972)

В Ленинградском андеграундном искусстве более распространенной становится практика аполитичности и дистанцирования по отношению к политической системе. Однако эта невовлеченность оказывается скорее формальной, внешней. Так, «застойное» ощущение постепенного разложения советского режима, его последовательное умирание (вслед за чередой похоронных процессий генеральных секретарей) выражается в интересе к мотиву смерти, положенного в основу ненаписанного манифеста некрореализма. Здесь противопоставление официальному советскому дискурсу реализуется скорее опосредованно — через заимствование и переосмысление бытовой советской реальности, а не символики. Возможно поэтому роль повествования здесь оказывается редуцирована. При поверхностном знакомстве с некрокино может сложиться ощущение, что оно представляет собой набор эпизодов и кадров, составленных в хаотичном порядке, лишенных какой бы то ни было оформленной сюжетной линии.

«Весна» (Евгений Юфит, 1987)

Целью моего исследования стало изучение организации нарратива, времени и репрезентации памяти в некрокино на примере работ Евгения Юфита, как одного из центральных представителей некрореализма; попытка проследить эволюции его творческого метода, в основе анализа которого лежит внимание к характеру повествования. В начале я обращаюсь к раннему периоду (начало 1980-х) — спонтанной некропрактике, во многой перформативной, далее фокусируюсь на ранних короткометражных фильмах, созданных в середине десятилетия, затем рассматриваю полнометражное кино зрелого периода.

прото некрореализм: спонтанность некропрактики

«Лесоруб» (Евгений Юфит, 1985); «Некрореалисты, кто они?» (тв-передача «Пятое колесо», 1989)

Некрореализм возникает в Ленинграде начала 1980-х, в достаточно маргинальной среде молодых людей, вовлечённых в разнородную эстетическую деятельность (живопись, джаз и рок музыка, поэзия и т. п.), но выключенных из политической жизни страны. Эта отстраненность преимущественно выражается в неофициальном статусе их основной активности — многие официально трудоустроены, однако эта работа носит скорее формальный характер, так как большую часть времени они посвящают творческому процессу, результаты которого не воспринимаются на официальном государственном уровне. (Юрчак, 2015).

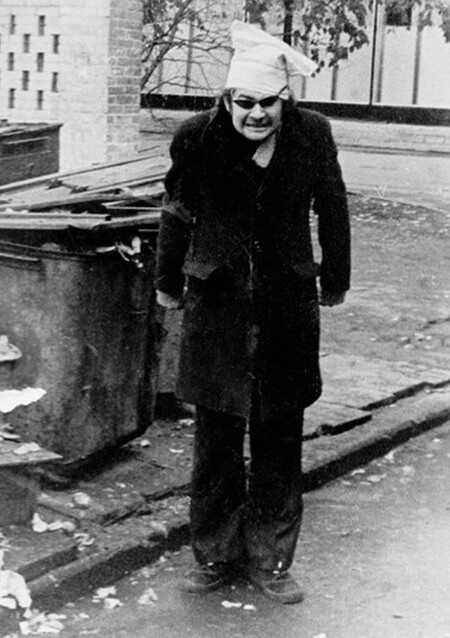

Андрей Панов, Евгений Юфит (1970-е)

Андрей (Свин) Панов и Евгений Юфит с друзьями на помойке. 1970-е годы.

В начале 1980-х основу художественной практики некрореалистов составляют коллективные акции, по своей форме напоминающие перформансы, разворачивающиеся в общественном пространстве. Чаще всего это массовые постановочные драки, лишенные сценария и режиссуры, протекающие спонтанно и направленные на провокацию и эпатаж. Участники подобного рода акции, под эгидой ещё не до конца сформировавшегося некрореализма, тогда ещё не воспринимали себя как художников.

Евгений Юфит, Массовая драка на заводе (1984); Некрореалисты сбрасывают Зураба (1983); Некрореалисты (1983)

Главным в их деятельности этого периода можно считать именно процессуальность, которая и составляла основу нарратива этих перформансов. При этом отмечается важность реакции публики и случайных свидетелей. Поэтому можно считать, что основными на этом этапе становятся спонтанность, импровизационность и провокативность.

Некропрактика (начало1980-х)

ранний некрореализм: короткий метр

С течением времени эти спонтанные акции осознаются участниками как художественный жест, а некрореализм концептуально оформляется, в нем закрепляются некоторые эстетические положения и выявляется творческий метод. В основе их деятельности лежит гротеск и абсурдность создаваемых ситуаций, сопровождаемые непонятностью и непредсказуемостью для зрителей, в основном случайных.

«Санитары-оборотни» (Евгений Юфит, 1984)

Постепенно перформативные результаты некропрактики начинают фиксироваться на камеру, так возникает первый фильм Юфита — «Санитары-оборотни». Однако спонтанность не уходит, наоборот, она носит формобразующий характер, сюжет определяется и развивается в момент съемки фильма.

Вспоминает Юфит: «Мы поехали на электричке за город… Человек вышел, я снял это, человек шел дальше, я снимал. И так шаг за шагом, сам собой сюжет развивался… Возникла линия преследования, абсурдистская такая ситуация: моряк уходит в лес, а за ним бегут какие-то санитары. Вот так, совершенно спорадически, появился мой первый фильм „Санитары-оборотни“» (Юрчак, 2015).

«Весна» (Евгений Юфит, 1987)

С точки зрения сюжетных мотивов, в раннем некрокино Юфита превалируют изображение насилия и репрезентация процесса умирания, в основном это — немотивированные драки, погони, абсурдные (само)убийства. Этот образный уровень дополняется фрагментами кинохроники, на символическом уровне сконцентрированной вокруг образов официального советского дискурса — танцующих детях, пионерах, белых пароходах, военных, спортсменов.

1, 2, 3 — «Весна» (Евгений Юфит, 1987), 4 — «Рыцари поднебесья» (Евгений Юфит, 1989)

«Весна» (Евгений Юфит, 1987)

Мотив столкновения знаков советского официоза и визуального изображения насилия появляется в фотографии Юфита еще до возникновения спонтанных перформансов. В начале 80-х он создает постановочные портретные снимки, героями которых становятся загримированные «нетрупы» моряков (Мазин, 1998).

«Портрет моряка» (Евгений Юфит, 1983); Автопортрет (Евгений Юфит, 1980-е)

Портрет Котельникова (Евгений Юфит, 1983); Автопортрет (Евгений Юфит, 1980-е)

Линия столкновения несопоставимого реализуется и на формальном уровне — ранние фильмы смонтированы хаотично, кадры сменяют друг друга предельно быстро. Кино этого периода — немое, во время его создания Юфит во многом ориентировался на теории монтажа советских авангардистов — Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова, их фильмы и тексты. Эту ретроспективную направленность в выборе формы произведения можно трактовать как попытку «реставрации…освоения и присвоения прошлого» (Сандомирская, 2022), а обращение к авангарду, довольно традиционное для советского неофициального искусства, как подтверждение теории о выборочности этого заимствования.

«Лесоруб» (Евгений Юфит, 1985), «Папа, умер Дед Мороз» (Евгений Юфит, 1991)

В вышеупомянутой монтажности можно увидеть указание на нелинейность создаваемого нарратива. Обращение к артефактам прошлого (хронике), только усиливает этот эффект. Намеренное использование архаичной формы и абсурдного содержания (непонятного сюжета, разворачивающегося в переходных и как будто вневременных локациях — пригородные платформы, руины, безлюдные поля, леса и озера) разрушают ощущение цельности хронотопа, дезориентируют зрителя, лишая его связи с конкретным предметном миром. Таким образом, нарратив в некрокино Юфита можно причислить к «мнимому повествованию» (Мазин, 1998, 138).

1 — «Папа, умер Дед Мороз» (Евгений Юфит, 1991), 2 — «Вепри суицида» (Евгений Юфит, 1988), 3 — «Рыцари поднебесья» (Евгений Юфит, 1989), 4 — «Воля» (Евгений Юфит, 1994)

зрелый некрореализм: опыты в полнометражном кино

При переходе к полнометражным работам, принципы абсурдности, гротескности и расплывчатости содержания сохраняются, а последний принцип даже усиливается посредствам изменения интонации. Теперь фильмы Юфита предельно медленные, растянутые. Несмотря на значительное увеличение хронометража, концентрация активных действий не меняется, за счет этого восприятие времени нарушается. Ощущение дробности ранних фильмов сменяется присутствием растянутости и беременности, впечатление потерянности усиливается тем, что ткань полнометражных фильмов оказывается составленной из разнородных эпизодов, в которых визуальные образы превалируют над речью и действиями. Возникает ощущение статичности, несмотря на смену кадров, персонажей, локаций и даже сюжетных линий.

«Папа, умер Дед Мороз» (Евгений Юфит, 1991)

«Папа, умер Дед Мороз» (Евгений Юфит, 1991)

Ярким примером подобной ситуации служит фильм «Папа, умер Дед Мороз». В нем Юфит немного отдаляется от использования советских штампов, переключаясь на литературную адаптацию. Изначально сюжет основывался на рассказе А. Толстого, однако в конечном итоге, сценарий был отложен и съемки проходили в привычной спонтанной манере.

«Герой собирается написать рассказ о мышке-полевке, но, наверное, так и не напишет, потому что на свою голову отправляется в деревню и попадает там в жуткую историю. В ход идет обойма фирменных юфитовских гэгов: герою набивают рот ватой, пеленают в длинные бинты и если не подвергают лютому надругательству прямо в кадре, то делают это где-то очень близко за кадром. В финале обессилевший горе-писатель катит в дрезине непонятно куда и попутно переезжает колесами мальчика, томно положившего шею на рельсы. Мальчика жалко, но не очень, потому что в вещем сне, приснившемся герою в прологе фильма, этот мальчик вместе с безногим дедушкой цинично мародерствовал над трупом водопроводчика, удавленного в канализационном туннеле.» (Добротворский, 2007)

«Папа, умер Дед Мороз» (Евгений Юфит, 1991)

«Папа, умер Дед Мороз» (Евгений Юфит, 1991)

«Папа, умер Дед Мороз» (Евгений Юфит, 1991)

Формально фильм состоит из преимущественно статичных длинных кадров, сложных ракурсов, сопровождаемых стуком топора, гудением техники, азбукой морзе. Возникает и речь, но она максимально расчленена — реплики персонажей не обращены к кому-то конкретному, ситуация диалога не получается, коммуникация нарушена.

«Папа, умер Дед Мороз» (Евгений Юфит, 1991)

Хронотоп здесь реализуется через смену локаций — квартира, поезд, поле, избушка, река, лесопилка, кабинет стоматолога, опять поле и река. По внешним признакам сюжет разворачивается за несколько дней, на это указывает чередование дня и ночи. Однако из-за растянутости действия и его иррационального начала возникает ощущение, что категория времени здесь редуцирована, а нарратив напоминает сон.

«Папа, умер Дед Мороз» (Евгений Юфит, 1991)

Фильм строится на повторениях не конкретных образов — центральными оказываются природные мотивы, это нарушение связи с вещественным миром дополнительно усиливает ощущение вневременности.

«Папа, умер Дед Мороз» (Евгений Юфит, 1991)

При этом, последовательность кадров выстроена таким образом, что, несмотря на обездвиженность нарратива, у зрителя постоянно присутствует ощущение что что-то вот-вот произойдет, однако часто это ощущение не находит подтверждения. Так, нарратив в кино Юфита зрелого периода во многом оказывается построен на амбивалентной ситуации растянутости и напряженности ожидания, которое в конечном счете оказывается обмануто.

«Папа, умер Дед Мороз» (Евгений Юфит, 1991)

заключение

Таким образом, некрофильмы Юфита не лишены повествовательности, однако она организована странным образом. Нарратив можно описать как ощущение подвешенного состояния, построенного на совокупности обмана ожидания и нарушения жизнеподобного восприятия времени путем его предельного ускорения (в ранних работах) или замедления (в поздних). Память репрезентируется через ретроспективную направленность визуального метода, основанного на практиках немого кино и киноавангардного монтажа, введение и использование кинохроники и переосмысление советского наследия.

Jacques Rancière, «Aesthetic Separation, Aesthetic Community: Scenes from the Aesthetic Regime of Art, ” Art & Research, 2.1 (Summer 2008), p. 13

Кабинет Юфитъ. Картины мира VII / Ст.: Мазин В., Юрчак А., Туркина О., Кэмпбелл Т., Вайбель П. / Ред. Мазин В. СПб.: Скифия-принт, 2015.

Мазин В. Кабинет некрореализма. Юфит и. СПб., 1998.

Кьяра Валли, Элина Видарссон, Алина Деревянко, Искусство, которое создает наследие. Шведский и беларусский взгляды на искусство и наследизацию (2019), стр 124

Ирина Сандомирская (2022), Past discontinuous: Фрагменты реставрации. Там глава: Формы записи и перезаписи прошлого: памятник, исторический памятник, наследие. М.: НЛО, 2022

Добротворский С. Кино на ощупь. Составитель Аркус Л. СПб.: Сеанс, 2007

«Санитары-оборотни» (Евгений Юфит, 1984)

«Лесоруб» (Евгений Юфит, 1985)

«Весна» (Евгений Юфит, 1987)

«Вепри суицида» (Евгений Юфит, 1988)

«Рыцари поднебесья» (Евгений Юфит, 1989)

«Папа, умер Дед Мороз» (Евгений Юфит, 1991)

«Воля» (Евгений Юфит, 1994)

«Деревянная комната» (Евгений Юфит, 1995)

«Серебряные головы» (Евгений Юфит, 1998)

«Некрореалисты, кто они?» («Пятое колесо», 1989)