Искусители и искушенные. Трактовка соблазна в библейской иконографии

Концепция

Соблазн — это не катастрофа. Это пауза. Секунда, в которой человек не падает, а замирает. В иконографии эта секунда часто длится вечно — взгляд замирает на яблоке, рука не решается дотронуться, демон ещё только подступает. Это не сцена преступления. Это сцена предложения.

Библейские искушения — не про зло, не про дьявола с рогами, а про нюанс. Тот самый момент, когда в твоём внутреннем интерфейсе появляется окно: «А если?..» Вот в этот момент — и рождается искусство. Потому что соблазн всегда требует образа. Он не может быть бесформенным — он хочет быть увиденным, разглядываемым, запоминающимся.

В раннехристианской живописи соблазн ещё неуверен в себе — змей, сатана, тьма, всё по учебнику. Но позже становится ясно: пугает не страх, пугает желание. Лукавый становится красивым. Зло — обтекаемым. Антигерой — харизматичным. Искуситель не карает, он притягивает. И дело не в религии. Просто у человека такая архитектура — мы реагируем не на угрозу, а на возможность.

Тело в этом сюжете играет главную роль. Библейский соблазн всегда телесен. Тело Евы, тело Христа в пустыне, тело святых, которых терзают иллюзии. Всё, что происходит между святым и грехом, происходит через плоть. Но и плоть здесь — не просто объект. Это медиа. Через неё соблазн «передаётся», как сигнал. Обнажённость, слабость, касание, взгляд — в иконографии это не про эротику, а про момент, когда внутреннее становится внешним.

Меня интересует, как в иконографии работает этот слом — когда святость не исчезает, но трещит по швам. Как художник зашифровывает в образе соблазн: неочевидный, медленный, липкий. Соблазн — это же всегда про молчание. Он не требует ответа. Он просто стоит рядом и дышит. Уткнувшись взглядом в фигуру Змия, мы нарекаем его плохим. Мы нарекаем плохой Еву, которая стала отождествлением греха для тысяч христиан. Но если взглянуть на их позы, лица, жесты, изображенные на фресках и картинах художников разных эпох, невольно начинаешь сомневаться в том, во что веришь. Когда Адам смотрит снизу вверх на желанную Еву, которая отрывает Плод от яблони и протягивает ему, сам собой возникает вопрос — а кто на самом деле кого соблазнил по мнению автора изображения?

Интересно, что чаще всего в библейском контексте искусителем оказывается женщина, а искушаемым — мужчина. Но это не про реальность, это про оптику. Про то, чьи желания видны, а чьи — нет.

В этом исследовании я хочу собрать образы, в которых соблазн не кричит, а шепчет. Посмотреть, как иконография кодировала желание — священное, сомнительное, человеческое. И попробовать разобраться: может быть, искушение — это не то, что портит человека, а то, что делает его видимым?

Грехопадение

Грехопадение — основополагающий сюжет об искушении. Художники трактовали образы сцены грехопадения многократно и, порой, непредсказуемо.

Мозаики и фрески

Мозаика. Италия. XII в. Монреальский собор (Santa Maria Nuova)

На этих мозаиках запечатлены некоторые моменты библейского сюжета. Главным героем, безусловно, является Змий Искуситель. Искушенным и искусителем — Ева. Искушенным — Адам. Интересно, что на центральной мозаики Адам самостоятельно срывает Плод, а не берет его из рук Евы.

На мозаике справа Бог Отец изгоняет отступников из Рая. На их лицах скорбь. Они глубоко сожалеют о том, что поддались искушению.

Адам и Ева. Мозаика. Северная Сирия, V–VI вв. Византийский период, The Cleveland Museum of Art.

Мозаика. Италия, XII–XIII вв. Собор Святого Марка (Basilica di San Marco), Венеция.

Некоторые фрагменты мозаики Собора Святого Марка (Basilica di San Marco), Венеция. На ней в подробностях запечатлен сюжет грехопадения.

Наиболее интересна сцена «Проклятие» на слайде ниже, в левом углу. Змий сползает с дерева за спиной Адама, оставаясь рядом с искушенными даже в момент Божьего гнева.

Мозаика. Италия, XII–XIII вв. Собор Святого Марка (Basilica di San Marco), Венеция.

Также интересно обратить внимание на правую сцену. На ней Бог самолично дарует грешникам одежды из звериных шкур.

Мозаика. Италия, XII–XIII вв. Собор Святого Марка (Basilica di San Marco), Венеция.

Грехопадение (дерево в виде мухомора). Фреска. Франция, XII в. Plaincourault, Merginy; Грехопадение. Фреска. Испания, XII в. Церковь Сан-Хусто в Сеговии (San Justo y Pastor)

Как правило, на изображениях Змий обращен лицом к Еве. И в присутствии Адама, и когда Ева стоит у Древа в одиночества. На фреске выше лицо Евы выглядит заинтересованным, а лицо Адама — кротким и покорным.

Грехопадение. Фреска. Испания, XIII в. San Esteban de Urriés, Zaragoza, Museo Diocesano de Jaca (Huesca).

Грехопадение и изгнание. Фреска. Испания, XIII–XIV вв. Церковь San Esteban, Ribera; Грехопадение. Обретение наготы. Фреска. Италия, 14 в. Niccolò di Tommaso. Церковь Sant’Antonio dei Frati del Tau

Зачастую Змия в сцене грехопадения изображали с человеческим, женским лицом.

Грехопадение. Фреска. Италия, 1445 г. Па́оло Учче́лло (итал. Paolo Uccello), 1397 — 1475.

В эпоху Ренессанса

«И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло»

Бытие 3:1-5

Альбрехт Дюрер, Адам и Ева. Гравюра на меди, 1504 год. 248×192 мм; Иоганн Кёниг (1586–1642) Грехопадение человека: Ева предлагает плод Адаму; Лукас Кранах. Грехопадение

В эпоху Ренессанса художники, изображая Грехопадение, уделяют особое внимание чувственности тел, особенно женского тела Евы. Она становится не только искусительницей, но и соблазнительницей для Адама. Предлагая запретный плод, для художника Ева словно сама становится им.

Грехопадение. Рафаэль Санти. (Raffaello Sanzio of Urbino) (1483-1520) Фреска на потолке. Ватикан, 1509 — 11 гг.

Тема желания трактуется художниками по-новому. На мозаике выше Змий обладает не только женской головой, но и женским телом.

Якоб Йорданс. Адам и Ева. 1-я половина 17 века, Национальный музей в Варшаве

В лицах и жестах также появляется куда больше чувственности. Так, на изображении выше Адам взглядом и позой практически умоляет Еву дать ему вкусить Запретный Плод. Интересно обратить внимание и на изображение Змия — его голова выглядит уже не по-змеиному и даже не по-человечески. Это настоящий демон, уродливый и коварный.

В эпоху Барокко

Грехопадение. Питер Пауль Рубенс, создана в эпоху фламандской живописи XVI века; Эдемский сад с грехопадением человека, Пауль Рубенс совместно с Яном Брейгелем Старшим, 1615 год

Художники Барокко также раскрывали в своих работах чувственность и женственность Евы. Однако на некоторых работах этого периода она выглядит не как искусительница, а как невинное дитя. Адам не желает взглядом Запретный Плод или саму Еву. Он предан ей.

Искушение Адама в раю. Ян Брейгель I, 1590-е годы

Искушения Христа

Искушения Христа — чуть менее популярная, но не менее важная тема в библейской иконографии. Как известно, Дьявол искушал Иисуса трижды: голодом, гордыней и верой.

The Temptations of Christ is a fresco by the Italian Renaissance painter Sandro Botticelli, executed in 1480–1482 and located in the Sistine Chapel, Rome

«Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами»

Мф. 4:3

«Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»

Мф. 4:4

Икона «Рождество Христово». Москва, XVI век. 56×44,5 см, Эрмитаж, Санкт-Петербург; Дуччо «Искушение Христа на горе» (фрагмент «Маэсты», 1308–1311 годы) Сиенский собор, Сиена

Интересно сравнить икону Дуччо «Искушение Христа на горе» и икону «Рождество Христово», изображающую искушения Иосифа, на которой в основе композиции также лежит гора.

Если обратить внимание на иные композиционные и визуальные акценты, иконы очень близки друг-другу по расположению элементов и цветовой гамме.

«Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею»

Мф. 4:6

«Написано также: не искушай Господа Бога твоего»

Мф. 4:7

Хуан де Фландес «Искушение Христа, ок. 1500 21×15.5 мм. Национальная галерея искусства, Вашингтон; Искушение Христа, примерно 1525–1530 гг. Симон Бенинг (фламандец, около 1483 — 1561)

«Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю её; итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё»

Лк. 4:6-7

«Отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи»

Лк. 4:8

Иван Крамской «Христос в пустыне», 1872 год. 184×214 см. Третьяковская галерея, Москва

«И ведь искушаемый в пустыне Христос — это искушаемые мы, и Он через свою земную плоть говорит, что надо как и Он, собрав себя всего, противостоять искушениям. Надо, как выразился автор этой картины Иван Крамской, задуматься: устою ли я, а не продам ли я Господа Бога за рубль?»

из статьи журнала «Правмир»

Как отмечала Н. А. Ионина, картина статична, в ней нет действия, но показаны работа мысли Христа и сила его духа, сохранённая вопреки всем страданиям, которые ему пришлось и ещё придётся пережить.

«Оставляет Его диавол, и сё, Ангелы приступили и служили Ему»

Мф. 4:11

Саломея и усекновение головы Иоанна Крестителя

Караваджо — «Саломея с головой Иоанна Крестителя» (ок. 1607–1610); Саломея с головой святого Иоанна Крестителя. Андреа Соларио ок. 1507–1509 гг.

Саломея, искусившая своего отца принести ей голову Иоанна Крестителя, еще одна знаменитая женщина-искусительница в библейской иконографии. На картинах ее, как правило, изображают отвернутой от головы Иоанна. Саму голову держит палач — иногда его изображают целиком, а иногда мы видим лишь его руку.

Бернардино Луини. Саломея с головой Иоанна Крестителя. около 1527; Харменс ван Рейн Рембрандт. Отрубленная голова Иоанна Крестителя, 1640-1645

Равнодушие и самодовольство Саломеи составляют пугающий контраст с отрезанной головой. На лице Иоанна — покой.

Караваджо. Усекновение главы Иоанна Крестителя, 1608 год

Иов и Сатана

Книга Иова. Иов, осуждаемый друзьями; Сатана поражает Иова проказой. Уильям Блейк, 1826

Сюжет искушения Иова менее распространён, но интересен как пример психологического искушения через страдание. Сам Иов — один из немногих, кто безропотно выдерживает искушения Господа. Его верность безупречна. Но чего она стоит?

Илья Репин. Иов и его друзья, 1869 год

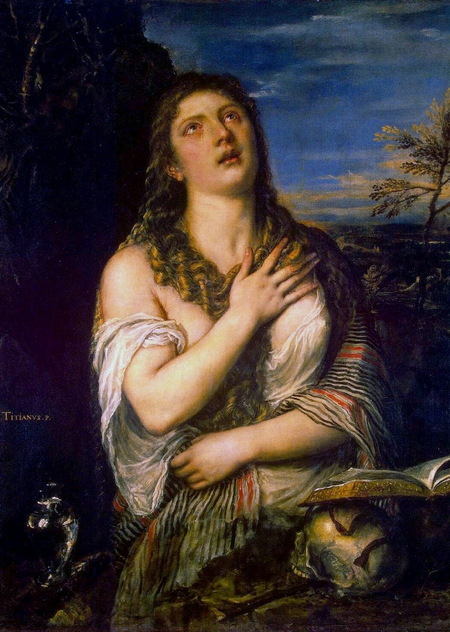

Искушения Марии Магдалины

Иоганн Лисс (1597 — 1629/30) Искушение Святой Марии Магдалины (1623/1624); «Искушение Марии Магдалины», Якоб Йорданс, 1618-1620

На картинах в этом разделе изображена «трансформация» Марии Магдалины. Художникам полюбился образ «раскаявшейся грешницы», которая стала символом чистоты и верности в библейских текстах. На картине сверху слева Мария отворачивается от похотливого соблазнителя к ангелу, а снизу справа остается в компании ангелов. Ее лицо отражает раскаяние.

Она была искусительницей, но отказалась становиться искушенной.

Кающаяся Мария Магдалина (картина Тициана, около 1565); Мария Магдалина и ангелы. Гвидо Рени, 1633 год

Заключение

Соблазн — это не зло, а зеркало. Он не разрушает, он показывает, где тонко. В иконографии это всегда больше, чем просто сюжет: это внутренний конфликт, переведённый в образ. Святой, стоящий перед демоном, — это всегда человек, стоящий перед собой. А искуситель — не всегда враг. Иногда он просто тот, кто первым задал неудобный вопрос.

Я не ищу в этих образах морали. Мне интереснее напряжение, из которого они сделаны: между желанием и страхом, между святостью и трещиной. Библейская визуальность соблазна — не про наказание, а про возможность видеть. И в этом смысле икона, картина, миниатюра работают просто: чтобы не закрыть глаза, а открыть их шире.

Смотреть на соблазн — значит признать, что ты не железный. Что ты живой. А значит — способный к выбору.