Женский взгляд и визуальный нарратив одиночества в фильмах Софии Копполы

рубрикатор

- концепция- Девственницы-самоубийцы

- Трудности перевода

- Мария-Антуанетта

- Где-то

- Присцилла: Элвис и я

- заключение

«Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette, реж. С. Коппола, 2006)

концепция

Прежде, чем переходить к анализу визуального нарратива в фильмах Софии Копполы и теме одиночества и изоляции в её творчестве, следует сказать пару слов о "женском взгляде« (по Лоре Малви). Эта тема уходит в историю теории кино, а именно феминистской теории, пытающейся проанализировать представление женщин в кинематографе тем или иным образом, и как это связано с „мужским взглядом“, где мужчины выступают в роли субъекта, а женщины — в роли объекта. Раньше в фильмах женщина представала носителем визуального удовольствия, но не тем, кто им управляет. В свое время феминистская революция в кинематографе актуализировала вопросы репрезентации и контроля в кино. Появляется так называемый „женский взгляд“, который переосмысляет саму природу видения, созерцает, не присваивая. Отсюда вытекает тема одиночества и внутренней изоляции героинь фильмов Софии Копполы, и этим определяется и выбор темы для визуального исследования. Его целью является анализ того, каким образом „женский взгляд“ режиссера трансформирует язык кино, формирует новый способ репрезентации внутреннего мира героев.

Здесь стоит перейти к визуальному нарративу, тому, как София Коппола визуализирует состояние своих героев, доносит идею и мысль зрителю через экран. Все вышеперечисленное как раз-таки и объясняет, почему её стиль основан на медленном темпе и фрагментарности повествования, доминировании света, пустоты над действием, приглушенной палитре и мягких переходах между кадрами. Белые, пастельные, пудровые оттенки растворяют контуры, подчеркиваю некую эфемерность, чувственность.

Ещё интересным аспектом визуализации чувства одиночества у Копполы является то, что это состояние является «пространственной категорией». Пространства, в которое помещены герои, замкнуты, хоть и красивы, являются как бы «контейнером», где-то даже тюрьмой, но при этом и защитой от большого и чужого мира, речь об этом пойдет дальше в ходе исследования.

Визуальный материал для исследования отобран по принципу репрезентативности и смысловой взаимосвязи сцен, демонстрирующих мотив одиночества, отчуждения и визуальной изоляции персонажей, причем не только женских. Критерии выбора включают: 1. Композиционные решения, отражающие дистанцию между героем и пространством. 2. Световая и цветовая палитра, создающая эмоциональную атмосферу. 3. Монтажный ритм и длительность кадров, выражающие внутреннюю медлительность и созерцание. 4. Переходность пространства как метафора внутренней пустоты. Таким образом, иллюстративный ряд будет построен из ключевых кадров пяти фильмов, каждый из которых раскрывает мотив внутренней изоляции и самосознания героев. На основе этих критериев были выбраны следующие работы: «Девственницы-самоубийцы» (1999), «Мария-Антуанетта» (2006), «Трудности перевода» (2003), «Где-то» (2010), «Присцилла: Элвис и я» (2023). Подбор текстовых источников основан на необходимости сочетания феминистской теории и анализа визуального языка и творчества Копполы.

Девственницы-самоубийцы

«Девственницы-самоубийцы» (The Virgin Suicides, реж. С. Коппола, 1999)

В начале фильма зритель знакомится с самой младшей из семи сестер, Сесилией, лежащей в ванной, пытавшейся совершить самоубийство. Сесилия лежит в голубоватом, почти лунном освещении. Белое ночное платье становится визуальной метафорой чистоты, которую общество навязывает её возрасту и полу. Вода превращает пространство ванной в пограничную зону между жизнью и смертью. Сцена задаёт тон всему фильму: девичья хрупкость оказывается не романтической, а невыносимой. Одиночество здесь — погружение в визуальную пустоту, растворение.

«Девственницы-самоубийцы» (The Virgin Suicides, реж. С. Коппола, 1999)

Позже её порезы и бинты были замаскированы браслетами, которые напоминают оковы, из которых не выбраться, в которых нельзя дать своим чувствам волю. Это показывает недопонятость родителями проблем дочери.

«Девственницы-самоубийцы» (The Virgin Suicides, реж. С. Коппола, 1999)

Меланхоличный взгляд персонажа (особенно на фоне остальных, смеющихся лиц), даже сказать «потухший», а также помещение героя в центре кадра, как бы зажатого между других людей, подчеркивает его изоляцию, дистанцию. Героиня в центре композиции, но в самой себе, как будто в клетке, в оковах.

«Девственницы-самоубийцы» (The Virgin Suicides, реж. С. Коппола, 1999)

Сцена смерти Сесилии напоминает образ Офелии. Она преподнесена как «красивый труп», пронзенный копьями, кадр напоминает прерафаэлитов, ее тело, эстетизированное, очищенное, святое. Эта сцена — разоблачение идеала женской чистоты.

«Девственницы-самоубийцы» (The Virgin Suicides, реж. С. Коппола, 1999)

14-летняя Люкс, «юная Лолита», имеет также трагичную судьбу. Её одиночество и отчуждение, покинутость видна в сцене, где после бала, танцев до самой ночи, она остается одна на футбольном поле, оставленная своим возлюбленным. Режиссер использует дальний план и ракурс сверху под углом, фигура героини кажется крошечной. Эта сцена мрачна и по цвету, от неё веет холодом, тревогой.

«Девственницы-самоубийцы» (The Virgin Suicides, реж. С. Коппола, 1999)

Этот кадр появляется в момент, когда Люкс переживает глубокую изоляцию — физическую, эмоциональную и социальную. На фоне контроля матери, невозможности выйти из дома и отсутствия поддержки, она оказывается в состоянии предельного одиночества. Этот кадр — одно из последних визуальных свидетельств её внутреннего слома перед самоубийством.

«Девственницы-самоубийцы» (The Virgin Suicides, реж. С. Коппола, 1999)

Кадры с двойной экспозицией, кстати повторяющийся визуальный мотив в творчестве Копполы», придают особую атмосферу в восприятии кино и визуального нарратива. Кадр из фильма становится неким «архивом», дневниковым воспоминанием, усилия эфемерность и ощущения «святости» и «чистоты» сестер Лисбон.

«Девственницы-самоубийцы» (The Virgin Suicides, реж. С. Коппола, 1999)

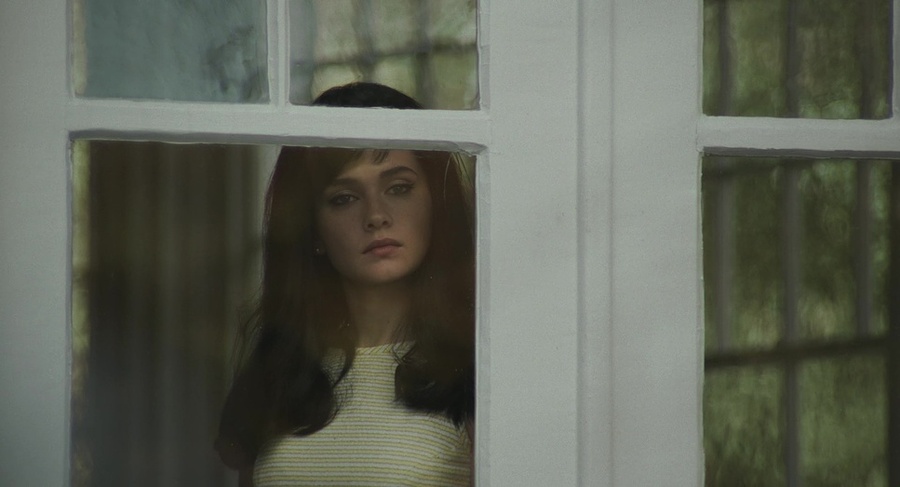

Часто повторяющийся в работах визуальный прием режиссера — это одинокая героиня, смотрящая в окно, в закрытой позе, с отрешенным взглядом.

«Девственницы-самоубийцы» (The Virgin Suicides, реж. С. Коппола, 1999)

В «Девственницах-самоубийцах» дом семейства Лисбон становится утробой и тюрьмой одновременно. Белые занавески, приглушённый свет, застывшие девичьи позы создают эффект эфемерности. Камера снимает героинь через окна, сетки, слои ткани, словно между зрителем и персонажем стоит вуаль.

Трудности перевода

«Трудности перевода» (Lost in Translation, реж. С. Коппола, 2003)

«Трудности перевода» (Lost in Translation, реж. С. Коппола, 2003)

София Коппола несколько раз в своей работе изображает героиню фильма Шарлотту у окна, и, конечно, делает это не просто так. Статичный кадр сзади, мягкое освещение, стеклянное панорамное окно, разделяющее чужой город и наблюдающую за ним девушку. Эти сцены подчеркивают ее чувство изоляции и размышления о своем месте в мире.

Тут мы видим мягкий рассеянный свет и холодные оттенки. В кадре разбросанные вещи, неубранная постель и Шарлотта, сидящая на полу и как бы «теряющая» форму, сливающаяся с пространством. Все это подчеркивает уязвимость героини, и в то же время ее отрешенность. Ее номер служит контейнером ее переживаний.

«Трудности перевода» (Lost in Translation, реж. С. Коппола, 2003)

В данной кинокартине появляется мужской одинокий персонаж. В этой статичной сцене в лифте с японцами наглядно видно отчуждение главного героя от окружающего его мира. Наряду с расовым отличием от всех остальных, он на голову выше всех в этом тесном пространстве, все молчат, герой чувствует себя изолированно, и даже неловко. Излюбленный прием Копполы — рамки, в которые помещен герой в центре кадра, сковывающие, дистанцирующие.

«Трудности перевода» (Lost in Translation, реж. С. Коппола, 2003)

Здесь оба героя лежат в одиночестве на кровати с совершенно пустым взглядом. В кадрах приглушенный свет и пастельные холодные тона, создающие атмосферу изолированности, отчуждения и одиночества. Герои как бы «застыли».

«Трудности перевода» (Lost in Translation, реж. С. Коппола, 2003)

Главное пространства фильма, в котором происходят события — отель Park Hyatt Tokyo. Главные герои как бы «заперты» в нём. Режиссер использует симметричные, статичные кадры и часто показывает зрителю героев по одиночке.

Мария-Антуанетта

«Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette, реж. С. Коппола, 2006)

Фильм «Мария-Антуанетта» словно рассказывает историю подростка, которого заперли во дворце и заставили подчиняться строгим правилам. Этот «скучающий подросток» находит свое утешение в мире роскоши, пиршеств и излишеств. Именно так проявляется одиночество и дистанцированность героини Копполы. Эти сцены не являются чем-то гламурным, эстетизированном, они наоборот скорее отталкивают зрителя своей избыточностью и призваны показать, что героиня отчуждена от самой себя.

«Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette, реж. С. Коппола, 2006)

В начале фильма Мария-Антуанетта едет в карете, выглядывая в окно, которое заключает её в рамки, ограничивает. Зритель считывает, что теперь, после замужества, вся её последующая жизнь будет в ограничениях, идти по новым правилам несвободы.

«Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette, реж. С. Коппола, 2006)

Снова рамки, «поглощающие» будущую королеву. Ее раздевание здесь как символ снятия прежней идентичности (даже можно сказать девичества, жизни «до»), она снимает с себя «все австрийское» и преподносится Франции в качестве «подарка» и «инвестиции». Она становится «объектом обмена» между политическими структурами.

«Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette, реж. С. Коппола, 2006)

Серьезный взгляд, и все те же рамки. Героиня в фильме часто помещается в центре композиции, привлекая к себе внимание зрителя, сосредотачивая его на личности Марии и ее внутреннем мире, самоощущении.

«Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette, реж. С. Коппола, 2006)

Режиссер использует дальний план, подчеркивая королевский статус и величие, но героиня здесь — маленькая фигура в центре композиции. Она теряется на фоне громадных колонн и массивной архитектуры, что подчеркивает её отчужденность. В «Марие-Антуанетте» Версаль является гигантской витриной. Пространство чрезмерно, симметрично, избыточно, но в нём нет выхода.

«Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette, реж. С. Коппола, 2006)

«Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette, реж. С. Коппола, 2006)

Героиня снова в центре, ванна обрамляет ее, служит «капсулой», создает ощущение заключенности. Взгляд «в пустоту» полон отрешенности. Нужно также обратить внимание на цвет и свет: все сливается в единый блеклый «неживой» фон.

«Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette, реж. С. Коппола, 2006)

В этой сцене Мария-Антуанетта сливается с фоном, становится декоративным объектом, невидимым, незамеченным, несчастным. Взгляд направлен в сторону камеры, заставляя сопереживать, соучаствовать.

Где-то

В фильме «Где-то» снова появляется мужской персонаж, испытывающий чувство одиночества. Зритель наблюдает за его состоянием апатии, изолированности и погруженности «в себя» через его повторяющиеся рутинные действия (как монотонный ритуал) и «тупой» взгляд. Эти сцены иллюстрируют бесцельность существования главного героя и его оторванность от реальности. Мы видим Джонни Марко, сидящего на тёмном, как будто провалившемся внутрь себя диване. Его поза — это остановка движения, жизнь в режиме паузы. Коппола часто строит композиции так, что персонажи растворяются в пространстве — здесь же пространство медленно поглощает человека. Режиссер также часто использует композицию «герой внутри коробки» — здесь диван, стены, край стола формируют замкнутый прямоугольник вокруг тела героя. Зритель видит свет от лампы, он мягкий, однако не согревающий: он подчеркивает отсутствие реальной близости.

«Где-то» (Somewhere, реж. С. Коппола, 2010)

Пустота и тишина. Еще один продолжительный статичный кадр, показывающий героя одного в бассейне отеля. Эта сцена подчеркивает его изоляцию, отсутствие связи с окружающим миром.

«Где-то» (Somewhere, реж. С. Коппола, 2010)

Не только Джонни испытывает экзистенциальный кризис. Его дочь Клео ощущает себя одиноко. Мать оставила ее, отца тоже часто не бывает рядом. В фильме также показаны ее рутинные сцены приготовления еды, показывающие ее самостоятельность и «взрослость» в юном возрасте. Приглушенные оттенки цветов, статичность кадров дают почувствовать зрителю «повседневность» ее одиночества.

«Где-то» (Somewhere, реж. С. Коппола, 2010)

Коридоры отеля сжимают, сковывают, создают ощущение клаустрофобии и неуюта. Опять же, снова рамки, перспектива, холодные оттенки и долгие, статичные сцены.

Присцилла: Элвис и я

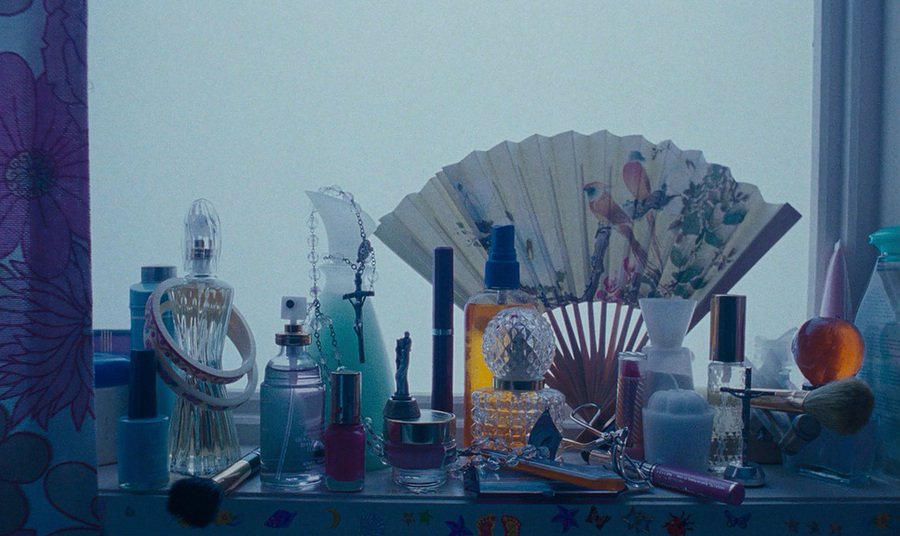

«Присцилла: Элвис и я» (Priscilla, реж. С. Коппола, 2023)

Примечательная особенность фильма это отсутствие цвета. Жизнь Присциллы «до Элвиса» пропитана серостью, скукой, у нее нет друзей, проблемы в школе. Однако после переезда в Грейсленд, она не стала сильно ярче. Присцилла часто одна, в большой, красивой «клетке». Режиссер использует большую глубину резкости в большинстве общих планов, показывая, что девушка постоянно изолирована от окружающего мира, за пределами Грейсленда.

«Присцилла: Элвис и я» (Priscilla, реж. С. Коппола, 2023)

«Присцилла: Элвис и я» (Priscilla, реж. С. Коппола, 2023)

Присцилла предстает как кукла в большом доме-витрине. Стекло, рамки тут как физический барьер. Тусклый рассеянный свет обволакивает ее, растворяет. Она неподвижна, у нее «пустой» взгляд словно прямо в камеру.

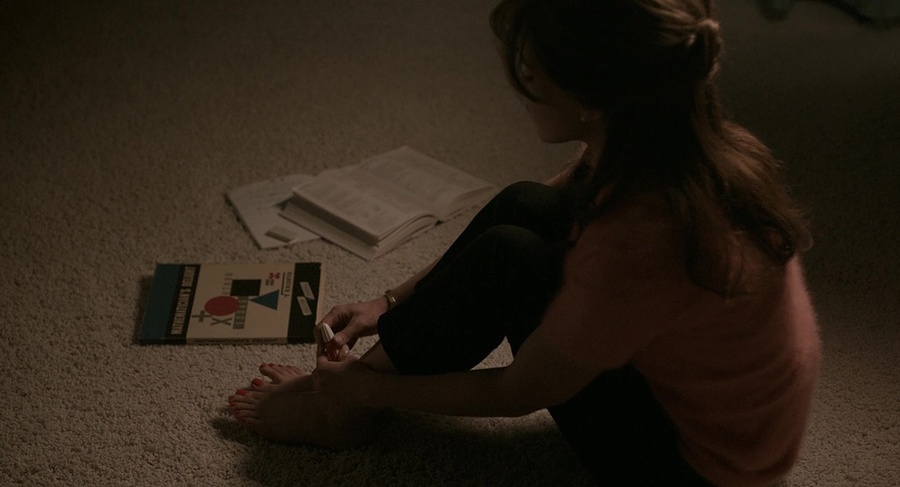

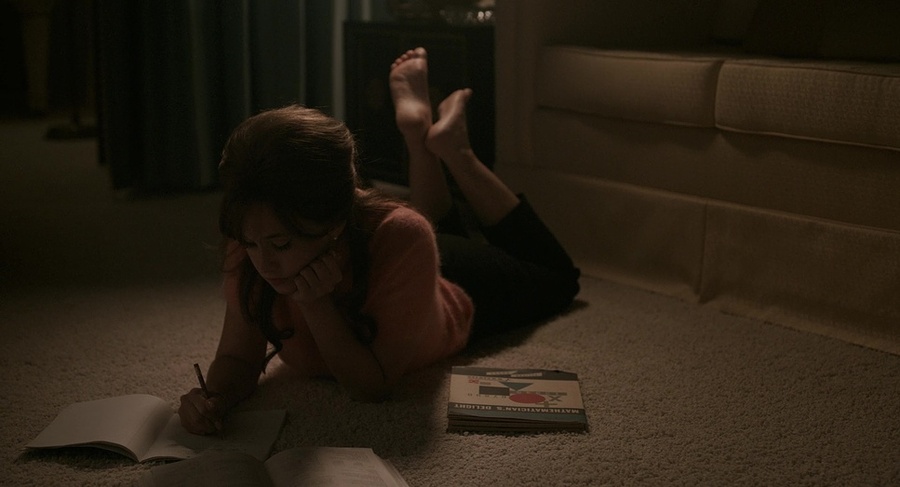

«Присцилла: Элвис и я» (Priscilla, реж. С. Коппола, 2023)

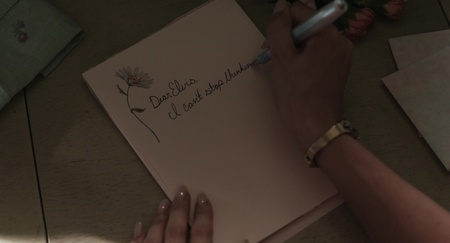

«Присцилла: Элвис и я» (Priscilla, реж. С. Коппола, 2023)

Главная героиня часто показана за рутинными действиями, выполнением школьных заданий, прихорашиванием. Особенно интересно смотреть за ее ведением дневников. Зритель считывает, что это то увлечение, куда Присцилла вкладывает душу, изливает переживания.

«Присцилла: Элвис и я» (Priscilla, реж. С. Коппола, 2023)

Сравнивая эти два похожих по композиции, цвету и свету кадра, можно увидеть как поменялась Присцилла с Элвисом. Ее образ, холодный взгляд, походка. Однако она все еще одинокая, чуждая миру, и мир ей чужден.

Заключение

Рассматривая визуальные стратегии Софии Копполы в разных фильмах, становится очевидно, что тема одиночества не просто возникает как эмоциональное состояние героев, а формируется через точные, продуманные решения языка кино. Коппола выстраивает внутренний мир персонажа не столько через действие, сколько через пространство, свет, ритм и статичность кадра. В каждом из разобранных фильмов, от «Девственниц-самоубийц» до «Присциллы: Элвис и я», одиночество проявляется как состояние, которое невозможно преодолеть усилием воли: оно медленно вплетается в жизнь героев, становится её естественной средой.

Повторяющиеся визуальные мотивы Копполы подтверждают, насколько последовательной остаётся её режиссёрская оптика. Окна, стёкла, дверные проёмы, — все эти элементы формируют барьер между героем и внешним миром. Коппола использует как постоянное напоминание о дистанции, через которую зритель наблюдает за персонажем, и через которую персонаж воспринимает самого себя. Статичные композиции, «капсульные» пространства, приглушённые тона и мягкий свет, превращающий героев в будто бы растворяющиеся фигуры, становятся ключевыми инструментами визуального языка. Эти мотивы повторяются из фильма в фильм, формируя особый почерк режиссёра, где одиночество прочитывается как нечто визуально ощутимое, почти физичес

В ходе этого исследование мне удалось проанализировать взаимосвязь феминистских идей режиссера и визуальных приемов, используемых при создании кино, дабы передать особое, свое видение. София Коппола раскрывает завесу женского самопознания и чувства глубокого одиночества через довольно понятные и простые приемы, делая свои фильмы доступными для понимания зрителю.

Соболева Валерия Сергеевна ТЕМА ОДИНОЧЕСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ СОФИИ КОППОЛЫ // Артикульт. 2022. № 1 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tema-odinochestva-v-tvorchestve-sofii-koppoly (Дата обращения: 13.11.2025).

Backman Rogers A. Sofia Coppola: The Politics of Visual Pleasure. New York; Oxford: Berghahn Books, 2019. 175 p. (Дата обращения: 10.11.2025)

Handyside F. Sofia Coppola: A Cinema of Girlhood. London; New York: I.B. Tauris, 2017. 214 p. (Дата обращения: 10.11.2025)

Stanley A. H. Feminine Film Style: Does it Really Exist? A Case Study of Sofia Coppola’s Marie Antoinette and Zoe Cassavetes’s Broken English // Missouri S& T’s Peer to Peer. 2016. Vol. 1, Iss. 1. Art. URL: https://scholarsmine.mst.edu/peer2peer/vol1/iss1/2 (дата обращения: 10.11.2025).

Теория Кино. Краткий путеводитель / Ричард Осборн; пер. с англ. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2024. — 224 с. : илл. — 18+ — ISBN 978-5-91103-767-3. (дата обращения: 12.11.2025).

Кадры из фильмов: «Девственницы-самоубийцы» (The Virgin Suicides, реж. С. Коппола, 1999)

«Трудности перевода» (Lost in Translation, реж. С. Коппола, 2003)

«Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette, реж. С. Коппола, 2006)

«Где-то» (Somewhere, реж. С. Коппола, 2010)

«Присцилла: Элвис и я» (Priscilla, реж. С. Коппола, 2023)