Ландшафт после человека: визуальные модели антропосферы

Рубрикатор

- Введение

- Антропосфера в современной визуальной культуре

- Подход Наои Хатакэяма

- Метод Эдварда Буртинского

- Сравнительный разбор визуальных решений

- Заключение

- Список источников

Концепция

Современная фотография становится одним из ключевых способов фиксации и анализа антропосферы — комплекса следов человеческой деятельности, которые постепенно преобразуют природные и полуприродные ландшафты. В отличие от традиционной документальности, ориентированной на локальное событие или отдельный факт, визуализация антропосферы работает с пространствами, возникшими на стыке природных процессов и технологий, и требует от зрителя более широкого, междисциплинарного взгляда.

И сегодня на восприятие пространства всё заметнее влияют последствия человеческого вмешательства. Ландшафт уже не воспринимается как цельная природная среда: он складывается из наложения природных изменений и техногенных воздействий. Эти процессы тоже различаются по характеру — одни проявляются резко, в момент конкретного действия, другие формируются постепенно и со временем становятся частью рельефа. Понимание различий между быстрыми и длительными изменениями помогает точнее описывать устройство антропосферы, особенно при сравнении авторов, которые работают с разными стадиями этих трансформаций.

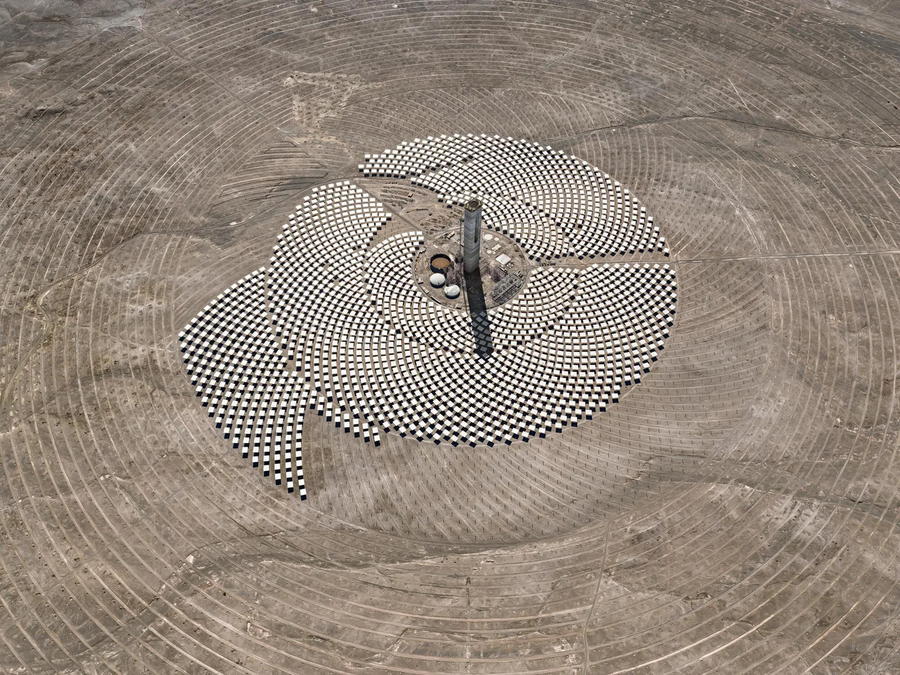

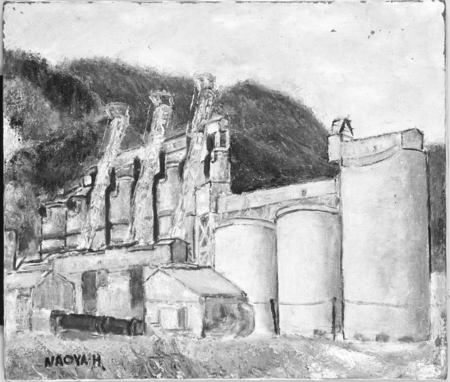

1. Наоя Хатакэяма, «Взрыв», (1998) 2. Эдвард Буртинский, Шахта Моренси, Аризона, США, (2012 год)

Для анализа были выбраны работы Наои Хатакэяма и Эдварда Буртинского. Оба фотографа работают со средой, преобразованной человеком, но делают это разными способами, что позволяет рассмотреть антропосферу в её динамической и статической форме. Хатакэяма исследует момент вмешательства — период, когда природная форма ещё не трансформировалась полностью, но уже подвержена человеческому воздействию. В его сериях фиксируется мгновенность, фрагментация и переходное состояние ландшафта (след как процесс). Буртинский, напротив, показывает последствия длительных техногенных процессов — горнодобычи, индустриального производства, переработки ресурсов. В его проектах ландшафт выглядит сформированной структурой, новой «географией», созданной руками человека.

Вместо того чтобы трактовать следы как разрушение или деградацию среды, исследование рассматривает их как особую форму визуального языка эпохи антропоцена. Речь идёт о человеческом существовании во времени: о том, как деятельность человека оставляет долговечные, масштабные и нередко необратимые отпечатки.

Выбор материала обусловлен задачей показать, как фотография формирует целостное представление об антропосфере, используя два противоположных, но взаимодополняющих подхода. Хатакэяма позволяет увидеть процесс формирования следа, Буртинский — его итоговое состояние. По сути, исследование рассматривает, как фотография помогает заметить и осмыслить изменения, оставленные человеком в ландшафте, и почему они становятся важной темой для многих современных фотографов.

[01] Антропосфера в современной визуализации

Осмысление антропосферы как самостоятельного феномена становится возможным только на фоне долгой трансформации отношения человека к ландшафту, происходившей на протяжении XIX–XX веков.

Если ранняя фотография наследовала романтическую традицию, ориентированную на созерцание природной красоты и поиск гармонии с окружающим миром, то развитие индустриального капитализма постепенно привело к тому, что объектом изображения всё чаще становились пространства, созданные или радикально изменённые человеком.

Рихард Петер, Дрезден, (1935 — 1945)

После Второй мировой войны интерес к разрушенным городам, послевоенным территориям, индустриальным зонам и инфраструктурным ансамблям становился частью более широкого вопроса о человеке как преобразующей силе.

Промышленные районы, транспортные магистрали, зоны добычи полезных ископаемых, фабричные кварталы стали новой, формирующейся средой.

Льюис Бальц, метафорические поверхности, (1970-е)

Параллельно менялось и представление о природе. Если модернистская культура часто противопоставляла человека природе, то в конце ХХ века начинает формироваться новая парадигма — понимание природы как пространства, подвергающегося непрерывному воздействию, и уже не существующего в чистой, автономной форме.

Роберт Адамс, «Новый Запад», (1970-е)

Роберт Адамс, «Что мы купили» (1968–1974)

К 1970–1980-м традиционный пейзаж по-немногу утратил прежнюю ясность. В США это проявилось в движении «New Topographics», где художники впервые предложили рассматривать индустриальные окраины, склады, автостоянки, пустыри и карьеры как часть ландшафта, требующую эстетического внимания.

Дополнительный уровень сложности возникает вследствие постепенной утраты символической связи с природой. Современное сознание сталкивается с ощущением «обессмысленной среды».

Бернд и Хилла Бехер: 1. Харлинген, (1971); 2. Рюдерсдорф, (1994)

В Японии, как отмечает Белозёров [1], с конца ХХ века меняется сама структура: фотографы начинают ощущать необходимость фиксировать не только традиционные мотивы природы или городской жизни, но и материальные последствия техносферы — фрагменты зданий, инженерные сооружения.

Грег Жирар, Токио, (1970-е)

Фотография оказывается на переднем крае осмысления антропосферы именно потому, что способна совмещать документальность с дистанцией. Она фиксирует то, что невозможно увидеть напрямую (например, зоны катастроф и восстановления).

За изображением индустриального ландшафта стоит не только факт изменения поверхности Земли, но и вопрос о смыслах этого изменения — о том, как человек понимает последствия собственной деятельности, каким образом он визуализирует эти последствия и сохраняет их в массовой памяти.

[02] Наоя Хатакэяма

Формирование художественного взгляда Наоя Хатакэяма во многом связано с личной биографией и средой, в которой он вырос. Он родился в префектуре Ивате. Его первое живописное полотно было посвящено цементному заводу, мимо которого он ежедневно проходил по дороге в школу.

На фотографа сильное влияние оказало американское движение 1970-х годов — новая документальность, новая топография, практика съёмки «обычных» пространств, не обладающих традиционной эстетической ценностью. Переехав в Токио после университета, он столкнулся с невозможностью построить привычный взгляд на ландшафт: мегаполис оказался слишком плотным, фрагментированным и перегруженным линиями, чтобы продолжать работать с широкими горизонталями, которые он фотографировал в молодости. Это ощущение «утраты пространства» привело его к возвращению в родную префектуру.

Наоя Хатакэяма

Хатакэяма фиксирует момент, когда давление и движение материала сходятся в единой точке.

Фотограф сам выделяет пять ключевых слов, которые определяют его подход: change, nature, man-made, landscape, inhabit. В его понимании фотография показывает одновременно «определённость внешней реальности» и «неопределённость внутреннего восприятия», а значит, её значение меняется (или «обрастает слоями») вместе с самим зрителем.

Наоя Хатакэяма, «Раскапывая город будущего», (2018)

Наиболее последовательно подход Наои Хатакэяма проявляется в серии «Взрыв», где он запечатляет момент подрыва природных материалов.

Наоя Хатакэяма, «Взрыв», (напечатано в 2013)

Съёмка с близкой дистанции позволяет сравнивать отдельные параметры процесса: характер распределения породы, структуру поверхности.

Наоя Хатакэяма, последовательность «Взрыв», (напечатано в 2013)

В серии «Lime Hills» Хатакэяма исследует ландшафт, изменённый длительной добычей полезных ископаемых. Геометрия разрезов, слои породы и повторяющиеся формы показывают последовательность технических «операций» и их масштаб.

Наоя Хатакэяма, «Известняковые холмы», (1988 год, напечатано в 2002)

Другая интересная серия работ «Kesengawa», которая фиксирует последствия цунами 2011 года. В отличие от индустриальных серий, здесь обращается внимание не на процесс создания техногенного следа, а на то, как созданная человеком среда реагирует на воздействие природной стихии.

Наоя Хатакэяма, «Кэсенгава», (напечатано в 2013)

Разрушенные конструкции, смещённые объекты и изменённые линии рельефа позволяют анализировать, какие элементы человеческой среды выдерживают воздействие стихии, а какие оказываются уязвимыми.

Наоя Хатакэяма, «Кэсенгава», (напечатано в 2013)

Так, практика Хатакэяма показывает, что ландшафт в эпоху антропоцена лучше понимать через процессы, а не через готовые формы. В его работах главное — движение и изменение, а не итоговое состояние.

[03] Эдвард Буртинский

Эдвард Буртинский — канадский фотограф, более сорока лет документирующий влияние индустриальной деятельности на поверхность Земли. Он системно работает с темами добычи полезных ископаемых, переработки ресурсов, глобальных производственных цепочек и техногенных ландшафтов.

Сам Буртинский подчёркивает, что его интерес направлен не на фиксирование отдельных событий, а на наблюдение за тем, как современная цивилизация постепенно и масштабно перестраивает планету.

Эдвард Буртинский, «Карьеры», (1991-2004)

В серии «Карьеры» Буртинский снимает крупные каменные разработки и показывает их результат длительной добычи. Съёмка с высоты помогает увидеть общий рисунок разрезов и понять структуру этих территорий.

Эдвард Буртинский, «Карьеры», (1991-2006)

На фотографиях виден не отдельный момент работы, а форма, которая возникла после многих лет промышленной эксплуатации.

Эдвард Буртинский, «Китай», (2002-2004)

В «Китае» Буртинский поднимает проблему массового потребления: фабрики, линии сортировки, складским территориям и свалки.

Эдвард Буртинский, «Китай», (2002-2004)

Серия делает заметной ту часть индустриального мира, которая обычно скрыта от взгляда, и показывает, насколько обширные становятся территории, поддерживающие современное производство.

Эдвард Буртинский, «Нефть», (2004-2007)

В серии «Нефть» Буртинский показывает, как устроена нефтяная инфраструктура в широком масштабе: от мест добычи до зон переработки и конечного использования. Он снимает добывающие площадки, заводы, хранилища, порты и транспортные коридоры.

Эдвард Буртинский, «Антропоцен», (2016-2017)

В «Антропоцене» Буртинский расширяет масштаб наблюдений. Здесь мы видим территории разных стран, где человеческая деятельность определяет структуру поверхности: крупные разработки, индустриальные кластеры, урбанизированные области.

Эдвард Буртинский, «Антропоцен», (2016-2017)

Эти снимки раскрывают, что созданные человеком территории со временем образуют отдельный слой ландшафта. Их можно изучать так же последовательно, как природные формы. И это напрямую связано с нашей темой: антропосфера становится понятной именно тогда, когда мы рассматриваем её через конкретные визуальные примеры.

Эдвард Буртинский, «Антропоцен», (2016-2017)

[04] Сравнение

Наоя Хатакэяма: 1. «Раскопки города будущего», (2003). 2. «Терриконы», (2009).

Работы Наои Хатакэяма и Эдварда Буртинского показывают два разных подхода к изображению антропосферы. Хатакэяма снимает момент вмешательства — стадии, когда изменение только происходит. Буртинский, наоборот, работает с результатами длительных индустриальных циклов.

Наоя Хатакэяма, «Взрыв», (1990-е)

У Хатакэяма пространство выглядит незавершённым и динамичным: взрыв, свежие разрезы, следы стихийного события. Его работы помогают увидеть, как формируется антропогенный след.

Эдвард Буртинский, «Антропоцен», (2012-2017)

У Буртинского ландшафт стабилен и масштабен. Его взгляд позволяет понять, к чему приводит вмешательство человека в геологическую историю планеты.

Наоя Хатакэяма, «Взрыв», (напечатано в 2013)

Эдвард Буртинский, «Шахты», (1985-2007)

Отличается дистанция наблюдения. Хатакэяма работает ближе к самим объектам. Буртинский чаще снимает с высоты или расстояния.

Наоя Хатакэяма, «Кэсенгава», (напечатано в 2013)

Есть различие в том числе и в степени присутствия природы. У одного автора она ещё взаимодействует с человеком — частично сопротивляется, частично меняется.

Эдвард Буртинский, «Утилизация кораблей», (2000-2001)

У Буртинского природа почти исчезает: пространство полностью организовано индустриальной логикой.

1. Эдвард Буртинский для журнала «Нью-Йоркер». 2. Наоя Хатакэяма фотография, представленная на выставке «В волне последствий: японские фотографы репрезентуют события 3/11».

Несмотря на разницу подходов, оба фотографа дополняют друг друга. Хатакэяма показывает начальную фазу антропосферы, Буртинский — её окончательную форму. Вместе их работы дают целостное представление о том, как человеческая деятельность формирует современный ландшафт.

Заключение

Работы Наои Хатакэяма и Эдварда Буртинского показывают, что современная фотография способна не только фиксировать следы человеческого вмешательства, но и рассматривать их как самостоятельный объект исследования. Несмотря на разные методы, оба автора подчёркивают, что техногенные изменения становятся значимой частью ландшафта и требуют нового взгляда.

Хатакэяма обращается к моментам, когда вмешательство только начинается, и показывает ландшафт в переходном состоянии. Буртинский, напротив, снимает пространства, где изменения уже накопились и оформились в устойчивую структуру. Вместе эти подходы позволяют увидеть антропосферу как длительный и многоуровневый процесс, а не как единичное воздействие.

Таким образом, фотография становится важным инструментом понимания того, как человек меняет пространство вокруг себя. Она делает эти изменения заметными и помогает по-новому взглянуть на ландшафты, формирующиеся под влиянием человеческой деятельности. И чем внимательнее удаётся рассматривать эти процессы, тем яснее становится: то, каким станет окружающий мир, напрямую связано с тем, что мы делаем сегодня.

Белозёров Виктор Владимирович Японская фотография в современной России (1990-е — 2020-е гг.): история выставок в объективе // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-fotografiya-v-sovremennoy-rossii-1990-e-2020-e-gg-istoriya-vystavok-v-obektive (дата обращения: 12.11.2025).

Белозёров Виктор Владимирович Японская фотография в СССР: по выставкам и страницам журналов. Особенности историографии // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-fotografiya-v-sssr-po-vystavkam-i-stranitsam-zhurnalov-osobennosti-istoriografii (дата обращения: 12.11.2025).

Адлерберг Денис Владимирович Поэтика визуального и изобразительного в романе Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь» // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2017. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poetika-vizualnogo-i-izobrazitelnogo-v-romane-hani-yanagihary-malenkaya-zhizn (дата обращения: 12.11.2025).

Шешнев Александр Сергеевич Что такое ≪антропоцен≫? // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Науки о Земле. 2017. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-antropotsen (дата обращения: 15.11.2025).

Учаев Евгений Иванович СОХРАНИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В ЭПОХУ АНТРОПОЦЕНА // Россия в глобальной политике. 2022. № 1 (113). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sohranit-chelovechestvo-v-epohu-antropotsena (дата обращения: 15.11.2025).

https://pier24.org/lecture/naoya-hatakeyama/ (дата обращения 15.11.2025)

https://www.bbc.com/culture/article/20181017-striking-photos-of-human-scars-on-earth (дата обращения 15.11.2025)

https://vk.com/album-97220602_252557528 (дата обращения 13.11.2025)

https://vk.com/photo-57461875_387415289 (дата обращения 13.11.2025)

https://vk.com/album-26953_127573998 (дата обращения 13.11.2025)

https://artifex.ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B4-%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80/ (дата обращения 13.11.2025)

https://agnesvogeler.livejournal.com/20771.html (дата обращения 13.11.2025)

https://cameralabs.org/12709-fantasticheskij-tokio-1970-kh-glazami-grega-zhirara (дата обращения 13.11.2025)

https://dayanitasingh.org/2015/09/17/naoya-hatakeyama-who-is-that-someone-the-addressee/ (дата обращения 15.11.2025)

https://www.re-thinkingthefuture.com/architectural-community/a5839-naoya-hatakeyama-and-his-views-through-lens/ (дата обращения 15.11.2025)

https://www.shashasha.co/en/book/blast (дата обращения 15.11.2025)

https://www.artic.edu/artworks/216711/blast-0608 (дата обращения 15.11.2025)

https://www.sfmoma.org/artwork/2014.1049/ (дата обращения 15.11.2025)

https://www.calameo.com/read/0013589846ab49760e3b0 (дата обращения 15.11.2025)

https://www.edwardburtynsky.com/projects/photographs/quarries (дата обращения 16.11.2025)

https://www.edwardburtynsky.com/projects/photographs/china (дата обращения 16.11.2025)

https://www.edwardburtynsky.com/projects/photographs/anthropocene (дата обращения 16.11.2025)

https://www.edwardburtynsky.com/projects/photographs/mines (дата обращения 16.11.2025)

https://www.edwardburtynsky.com/projects/photographs/shipbreaking (дата обращения 16.11.2025)

https://www.vincentborrelli.com/pages/books/102404/naoya-hatakeyama-andreas-bruning/naoya-hatakeyama-zeche-westfalen-i-ii-ahlen-special-limited-edition-with-type-c-print (дата обращения 18.11.2025)

hhttps://www.artsy.net/show/yokohama-museum-of-art-yokohama-triennale-2017-islands-constellations-and-galapagos (дата обращения 18.11.2025)

https://longnow.org/ideas/edward-burtynsky-new-yorker-climate-change/ (дата обращения 18.11.2025)

https://www.artsy.net/artwork/naoya-hatakeyama-kesengawa-2003-slash-08-slash-23 (дата обращения 18.11.2025)