Скульптура сквозь призму философской эстетики

Концепция (1) Теоретические основания (2) Микеланджело Буонарроти (3) Огюст Роден (4) Альберто Джакометти (5) Рон Мьюек Заключение

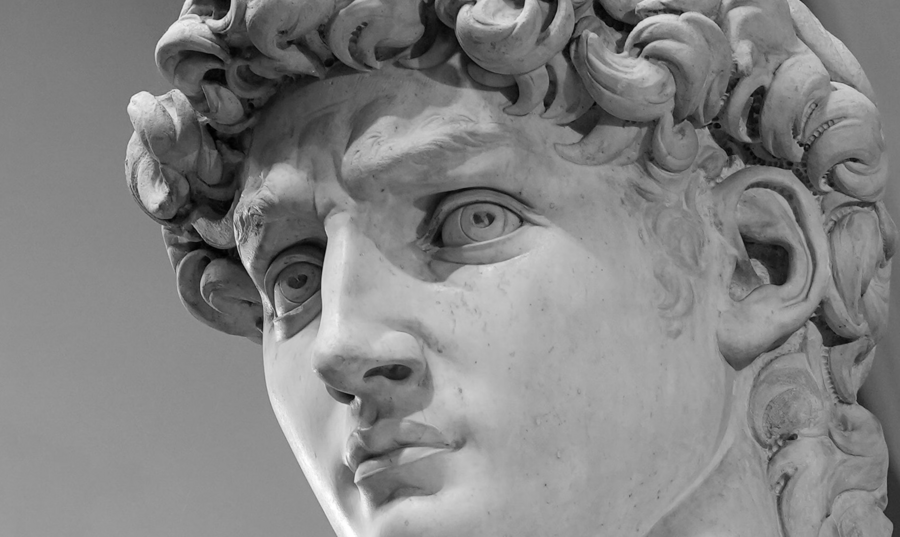

«Давид» / Микеланджело Буонарроти / 1501 г.–1504 г.

В данном исследовании тема человеческого тела в скульптуре выбрана как способ показать, как на протяжении веков художники через пластический образ тела фиксируют собственные переживания и переживания своей эпохи. От Микеланджело до Рона Мьюека скульптура становится не только изображением анатомии, но и формой переживания героя, автора и времени: меняются масштаб, жест, степень идеализации и «поломки» тела, смещается акцент от героического идеала к травме, одиночеству, хрупкости и тревогам.

При этом смысл и форма произведений трансформируются, но продолжают поддаваться чтению через философские оптики И. Канта и Ф. Ницше: категории прекрасного и возвышенного, аполлонического и дионисийского позволяют увидеть в этих различиях не просто смену стилей, а разные способы переживания человеческого существования, зафиксированные в скульптуре. Таким образом, скульптура рассматривается как особое пространство, где пересекаются эстетический, экзистенциальный и исторический опыт.

Принцип отбора визуального материала строится на выборе четырёх художников разных эпох и стилей: Микеланджело Буонарроти, Огюст Роден, Альберто Джакометти и Рон Мьюек. Подобный принцип отбора призван обеспечить максимально широкий ракурс для анализа отражения указанных теорий в скульптуре разных эпох. Структурирование исследования подчинено принципу историко-логической рубрикации: сначала теоретическая глава, затем последовательные разделы, каждый из которых посвящён одному скульптору и анализирует его трактовку тела через одну и ту же теоретическую оптику, и, наконец, обобщающий вывод.

Такой подход позволяет сопоставлять не только отдельные произведения, но и долгосрочные изменения в понимании тела как художественного объекта, а также проследить, как меняются способы его эстетического осмысления. Выбор и анализ текстовых источников опирается на две группы: первичные философские тексты; историко-искусствоведческие тексты, из которых извлекаются фрагменты, описывающие работы рассматриваемых художников и контекст их восприятия. Тем самым исследование стремится не только описать отдельные произведения, но и показать, как через них формируется понимание человеческого тела в европейской культуре, в том числе на современном этапе, и как меняется сама чувствительность зрителя. Ключевой вопрос исследования формулируется так:

Насколько продуктивны категории Канта и Ницше для анализа скульптурного изображения человеческого тела от Возрождения до современности, и позволяют ли они увидеть в этой истории не хаотическую смену стилей, а изменение способов переживания человека и его места в мире и культуре?

(1) Теоретические основания

В качестве основной теоретической базы в исследовании используется эстетика Иммануила Канта, изложенная в «Критике способности суждения», прежде всего понятия прекрасного и возвышенного. Кант понимает суждение вкуса как суждение, основанное на свободной согласованности познавательных способностей, переживаемой субъектом как особое состояние:

«…способность, применённая к представлению, посредством которого даётся предмет, требует согласованности двух способностей представлений, а именно воображения… и рассудка…».

Прекрасное, таким образом, связывается с гармоничной «игрой» воображения и рассудка и переживанием непринуждённого, бескорыстного созерцания, тогда как возвышенное Кант описывает как иной тип эстетического переживания, связанный с напряжением между воображением и разумом:

«…эта рефлексия эстетической способности суждения, направленная на то, чтобы возвыситься до соразмерности разуму… всё-таки представляет предмет субъективно целесообразным посредством объективного несоответствия между воображением — в его величайшем расширении — и разумом».

Второй теоретический блок связан с Фридрихом Ницше и его различением аполлонического и дионисийского начал, сформулированным в «Рождении трагедии». Аполлоническое здесь — это область ясного зрительного образа, меры, формы, индивидуальной очерченности, тогда как дионисийское связано с опьянением, размыванием границ, избытком жизни, страданием и экстазом. В работе эта оппозиция используется как дополняющая к кантовской: если прекрасное и возвышенное описывают тип эстетического переживания субъекта, то аполлоническое и дионисийское помогают говорить о внутренней «энергии» и характере самой скульптурной формы. В связке эти две оси позволяют проследить, как в скульптуре от Микеланджело до Мьюека меняется баланс гармонии и напряжения, формы и аффекта и как именно через изображение человеческого тела переосмысляются классические категории эстетики.

«Городская площадь» / Альберто Джакометти / 1948 г.

(2) Микеланджело Буонарроти

«Давид» / Микеланджело Буонарроти / 1501 г.–1504 г.

Эпоха Возрождения воспринимала человеческое тело как универсальный символ, воплощающий божественное начало и гармонию мироздания. Скульптура занимала центральное место в художественной культуре этого периода, а творчество Микеланджело считается её высшей точкой.

«Пьетта» / Микеланджело Буонарроти / 1499 г.

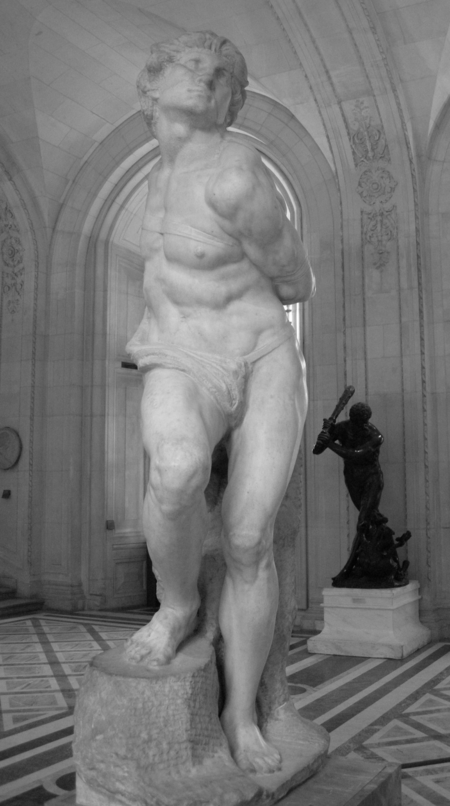

Его работы, от «Давида» до «Пьеты» и «Рабов», демонстрируют не только анатомическую точность, но и внутреннее напряжение, раскрывающее душевное состояние фигуры. В образах заключена борьба, подавленная энергия, надлом. В целом, изображение человеческого тела у Микеланджело выходит за пределы традиционного реализма и постепенно ведёт к маньеризму, для которого характерны преувеличение, усложнённые позы и намеренная деформация фигуры ради выразительности.

«Моисей» / Микеланджело Буонарроти / 1513 г.–1516 г.

Если описывать восприятие этих скульптур в терминах эстетики И. Канта, гармония формы и ясность целостного образа пробуждают свободную игру воображения и рассудка, лежащую в основе суждения о прекрасном: зритель не столько эмоционально «вживается» в сюжет, сколько переживает оживление собственных познавательных способностей при созерцании идеальной формы и жеста. Вместе с тем масштаб, напряжённость и драматизм фигур создают переживание, тяготеющее к тому, что Кант называл возвышенным: возникает чувство несоразмерности между человеческой формой и заключённой в ней силой, тревожное восхищение, в котором прекрасное как бы граничит с возвышенным.

«Умирающий раб» и «Восставший раб» / Микеланджело Буонарроти / 1513 г.–1516 г.

В терминах Ницше скульптуры Микеланджело соединяют аполлоническое (ясная форма, мера, гармония, идеальное тело) и дионисийское (внутренний надлом, борьба, напряжение). Их нераздельность делает его пластический язык подлинным искусством в ницшеанском смысле, где форма не подавляет аффект, а возвышает и оформляет его.

(3) Огюст Роден

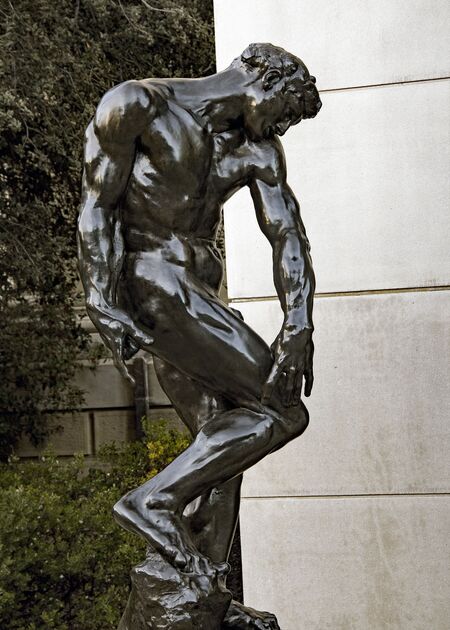

«Мыслитель» / Огюст Роден / 1880 г.–1882 г.

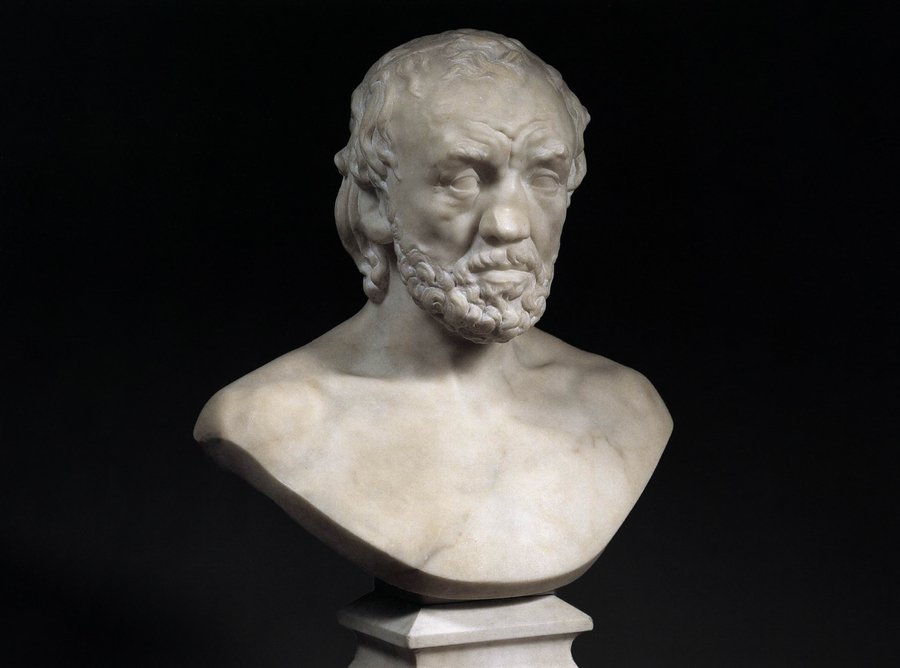

Роден радикально переосмысляет природу скульптуры: он отказывается от идеала покоя и утверждает, что в природе, в человеке и даже в смерти существует только движение. Его скульптура должна «добросовестно и верно истолковать жизнь», а значит, не может стремиться к неподвижной, мёртвой форме. При этом движение у Родена всегда заключено в осязаемо вещественный, замкнутый образ: какой бы интенсивной ни была динамика, она возвращается в «круг уединения», где художественный предмет остаётся цельным и устойчивым. К этому добавляется «завоевание света» и «покорение пространства»: поверхность фигур работает со светотенью так, что камень как будто излучает собственный свет, а скульптура обретаёт величие, независимое от внешних изменений.

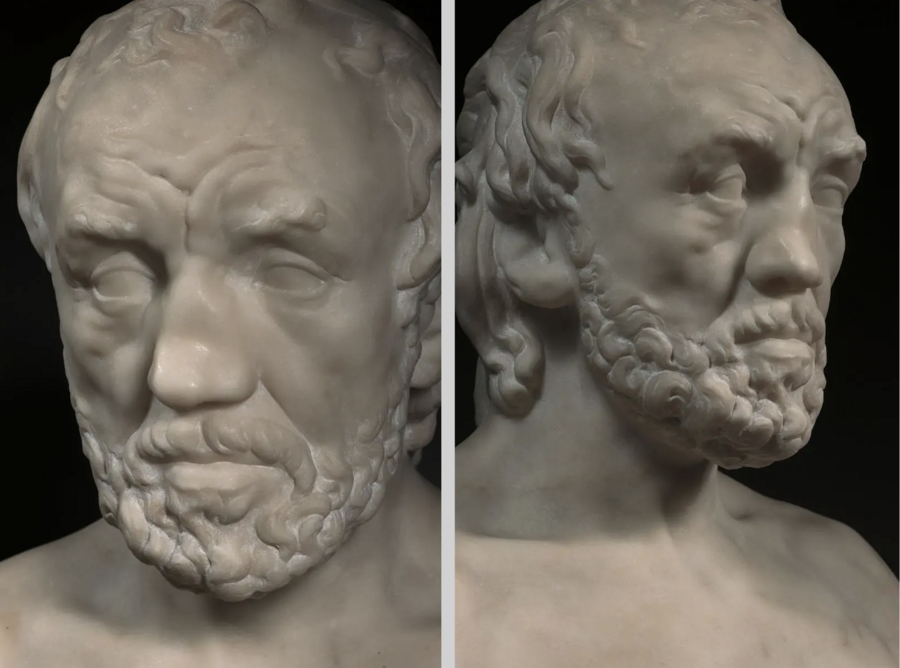

«Человек со сломанным носом» / Огюст Роден / 1874 г.

Второй ключевой пласт реформаторства Родена связан с новым пониманием лица, тела и красоты. В «Человеке со сломанным носом» он бросает вызов академической норме: вместо идеализированного молодого героя — стареющий, безобразный, но «полный жизни» человек; каждое место лица «говорит», нет ни пустых, ни случайных участков, страдание становится источником выразительности. Роден раскрывает «новое тело» современного человека, изменённое и отягощённое внутренней жизнью: его задача — показать тело, которое выражает глубины души, а не повторяет античный канон. Отсюда новый жест, свободные, неканонические позы, а также новое понимание прекрасного: безобразное может быть прекрасным, если в нём выявлена «внутренняя правда». Природа, по Родену, «никогда не бывает безобразной»; красиво всё, в чём художник обнаруживает характер, и именно в этом сдвиге — от гладкой внешней красоты к правде формы — заключается его новое понимание скульптуры.

«Адам» / Огюст Роден / 1880 г.–1881 г.

Если воспользоваться кантовским языком, можно сказать, что телесная форма у Родена лишь частично соответствует понятию прекрасного, где возможна свободная игра воображения и рассудка: зритель действительно по позам, изломам тела и фактуре поверхности достраивает возможные истории и мотивы жеста. Однако сгущённое страдание, чрезмерная тяжесть жестов, ощущение предельного напряжения человеческих сил выводят восприятие за пределы гармоничного прекрасного и приближают его к переживанию, которое удобно описывать через категорию возвышенного: возникает не только удовольствие от формы, но и потрясение, чувство предельности и несоразмерности между человеческим опытом и его телесным выражением.

«Граждане Кале» / Огюст Роден / 1884 г.–1888 г.

В терминах Ницше пластика Родена удерживает аполлоническое начало — продуманность силуэта, композиционную меру, чёткую структуру — но постоянно вскрывает дионисийское: избыток жизни, боль, внутренний аффект, разрывающий классическую гармонию. Связь аполлонической формы и дионисийского содержания делает его скульптуры местом, где художественный образ не успокаивает жизнь, а обостряет её.

«Ева» / Огюст Роден / 1881 г.

(4) Альберто Джакометти

Произведения Альберто Джакометти в скульптуре отмечены гуманизмом и философской направленностью. Под влиянием экзистенциализма он создаёт свои знаковые тонкие, вытянутые бронзовые фигуры.

«Нос» / Альберто Джакометти / 1947 г.

Меняя привычные пропорции тела и радикально обобщая форму, Джакометти превращает человеческую фигуру в знак одинокого человека в бесконечном пространстве, находящегося в постоянном поиске смысла. Эти неподвижные, устремлённые вверх, словно обелиски, фигуры с тяжёлыми ногами, тянущимися к земле, стали одним из символов послевоенного модернизма и определили новый взгляд на скульптуру.

«Шагающий человек II» / Альберто Джакометти / 1960 г.

Французский поэт Франсис Понж в эссе о Джакометти формулирует философский образ его героя: «Человек… человеческая особь… свободная личность… Я… палач и жертва одновременно… одновременно охотник и добыча… Человек — и одинокий человек — утративший связь — в полуразрушенном страдальческом мире — кто ищет себя — начиная с нуля. Изнуренный, измученный, худой, голый. Бесцельно блуждающий в толпе. Человек, беспокоящийся о человеке, терпящем террор от человека. Самоутверждающийся в последнее время в иератической позиции высочайшей элегантности. Пафос предельного изнеможения, личность, утратившая связь. Человек у столба своих противоречий больше уже не жертвующий собой. Сгоревший. Ты прав, дорогой друг. Человек на мостовой как расплавленное железо; он не может поднять своих тяжелых ног. Начиная с греческой скульптуры, с Лорана и Майоля человек горел на костре! Это несомненная правда что после Ницше и Бодлера ускорилось разрушение ценностей… Они рыли вокруг него, его ценностей, влезали под кожу и все ради того, чтобы накормить огонь? Человек не только ничего не имеет, он не является ничем большим чем его Я»

«Венецианская женщина IV» / Альберто Джакометти / 1957 г.

Если описывать это в кантовских терминах, редуцированная фигура Джакометти задаёт ситуацию, в которой воображение и рассудок вступают в свободную игру: зрителю дан почти «знак» человека, а не полнотелое тело, и воображение заполняет пустоты — достраивает одиночество, усталость, внутренний надлом, ситуацию бесконечного пути. Рассудок, в свою очередь, удерживает ясную композиционную структуру: вертикаль, ритм шага, соотношение частей. Форма минимальна, и именно поэтому оставляет пространство для игры воображения. Одновременно вытянутое, почти истлевшее тело, упорно стоящее или идущее в условной «пустоте», вызывает переживание, родственное кантовскому возвышенному: ощущение несоразмерности между ничтожностью человеческой фигуры и масштабом мира.

«Указующий человек» / Альберто Джакометти / 1947 г.

В ницшеанских терминах Джакометти соединяет аполлоническое и дионисийское в необычной пропорции. Аполлоническое здесь — в структурной ясности силуэта, строгой, лишённой декоративности композиции, сведённой к «чистой» форме. Дионисийское — в иссушённом, истончённом теле, воплощающем предельное изнеможение, одиночество, утрату опор, того самого «человека, сгоревшего», о котором пишет Понж. Аполлоническая ясность контура не сглаживает, а, напротив, подчёркивает дионисийскую истощённость жизни, вынесенную на поверхность.

«Большая тонкая голова» / Альберто Джакометти / 1955 г.

(5) Рон Мьюек

«В постели» / Рон Мьюек / 2005 г.

Рон Мьюек — современный австралийский скульптор, чьи гиперреалистичные фигуры людей поражают зрителей микроскопической детализацией: тщательно проработанной кожей, порами, венами, волосками, мимикой. Он использует силикон, полиэфирные смолы, стекловолокно и создаёт фигуры, которые никогда не совпадают с реальным человеческим ростом — они либо сильно увеличены, либо заметно уменьшены. Его работы очень популярны у широкой публики, но часть критиков обвиняет его в «аттракционности» и отсутствии глубокой концепции.

«Женщина с покупками» / Рон Мьюек / 2013 г.

Его скульптуры помещают зрителя в состояние когнитивной неопределённости и запускают механизм «жуткого». Во-первых, это связано с формальными особенностями скульптур: реалистичной кожей, прорисованными венами и волосками, непропорциональностью тела, игрой со взглядом и позой. Во-вторых, с более широким культурным контекстом: Мьюек реагирует на современную постгуманистическую культуру, где границы между естественным и искусственным, живым и синтетическим стремительно размываются. Его фигуры становятся одновременно знакомыми и пугающе «нечеловеческими», отражая тревоги общества о будущем тела. Таким образом, Мьюек создаёт пространство, где человеческое и нечеловеческое вступают в диалог, вызывая эмоциональные реакции, которые трудно полностью объяснить.

«Девочка» / Рон Мьюек / 2006 г.

Если описывать этот эффект языком Канта, то мы имеем дело прежде всего с особым состоянием субъекта, в котором встречаются узнаваемая форма человеческого тела и радикально «сбитый» масштаб. Воображение достраивает истории, ситуации и переживания персонажа, а рассудок цепляется за знакомый образ тела. Однако чрезмерный масштаб — когда фигура становится подавляюще огромной или, напротив, почти игрушечной, — переводит переживание к тому, что можно описать как родственное кантовскому математическому возвышенному: объект оказывается количественно несоразмерен обычному опыту и вызывает тревожное напряжение, ощущение выхода за границы привычного. При этом важно помнить, что сам Кант связывал чистые суждения о возвышенном прежде всего с природой; в случае Мьюека мы сознательно переносим его категории на художественный объект.

«Маска II» / Рон Мьюек / 2002 г.

В ницшеанских терминах в гиперреализме Мьюека сталкиваются аполлоническое (ясная, холодно-точная, иллюзорно «совершенная» форма тела) и дионисийское (уязвимость, эффект жуткого, ощущение «слишком живого» и одновременно не-живого тела). Напряжение между этими началами делает его скульптуры не просто визуальным аттракционом, а поводом для серьёзного размышления о современном теле и границах человеческого.

«Человек в лодке» / Рон Мьюек / 2002 г.

Заключение

В ряду от Микеланджело через Родена и Джакометти к Рону Мьюеку видно, как меняется понимание человеческого тела и способы его эстетического переживания. У Микеланджело тело ещё героично и идеализировано, но уже наполнено внутренним конфликтом и драмой; у Родена движение, страдание и «избыток жизни» разрывают гладкий канон и показывают, как прекрасное может включать в себя безобразное, если через него проступает правда формы. У Джакометти тело доведено до предельной хрупкости и редукции, превращаясь в знак одинокого существования, которое зритель достраивает воображением, тогда как у Мьюека гиперреалистическое и масштабно нарушенное тело вызывает эффект жуткого и несоразмерности, заставляя одновременно узнавать и отталкиваться.

«Пара под зонтом» / Рон Мьюек / 2015 г.

Через оптику Канта это можно описать как смещение акцента: от тех переживаний, которые он связывал с прекрасным (гармоничная форма, свободная игра воображения и рассудка), к переживаниям, которые удобнее описывать в терминах возвышенного — там, где на первый план выходят несоразмерность, пограничные состояния и внутреннее напряжение. При этом мы осознанно переносим кантовские категории с природы на искусство, используя их как аналитический язык, а не как буквальное повторение кантовских примеров.

Ницшеанские аполлоническое и дионисийское по-разному переплетаются у каждого автора: от преобладания ясной меры и идеала у Микеланджело — через союз формы и страсти у Родена, истощённой, но упорно существующей фигуры у Джакометти — к холодной техничности и жутко оживлённой плоти Мьюека. В итоге человеческое тело в скульптуре перестаёт быть просто воплощённым идеалом и всё больше становится пространством вопроса, конфликта и предельно острого эстетического и экзистенциального опыта.

Кант И. Критика способности суждения // Сочинения в 8 т. — Т. 5. — М.: Чорос, 1994. — С. 203–556. — Текст: электронный // PDF-документ.

Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм / Фридрих Ницше; пер. с нем. А. В. Михайлова; вступ. ст. А. Россиуса. — М. : Ad Marginem, 2001. — 576 с. — (Философия по краям). — ISBN 5-93321-020-Х. — Текст: электронный // PDF-документ.

Долгашев К. А. К вопросу о развитии скульптуры в эпоху Возрождения // Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, инновации: сб. науч. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 24 ноября 2022 г.) / отв. ред. Е. В. Бакшаева, Г. Г. Тенюкова. — Вып. VII. — Чебоксары: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2022. — С. 38–42.

Гуляева Т. П., Гринцова О. В. Райнер Мария Рильке об искусстве скульптуры (Огюст Роден) // Региональная архитектура и строительство. — 2012. — № 3. — С. 154–158.

Плотникова А. А. Образ тела в гиперреалистической скульптуре: от визуальности к экспрессивности // Facets of Culture XV. — М. : Международный институт культуры, 2021. — С. 313–317. — Текст: электронный // PDF-документ.

Walsh E. An Uncanny Art: The Hyperrealist Sculpture of Ron Mueck: bachelor’s thesis / Elli Walsh. — Sydney: School of Art History & Art Education, COFA UNSW, 2013. — 50 с. — Текст: электронный // PDF-документ.

Artchive.ru: база данных по искусству [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://artchive.ru (дата обращения: 18.11.2025).

Wikipedia — Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница (дата обращения: 17.11.2025).