Тема обратной связи в медиа-арте рубежа веков

диалог

Диалог — одна из самых понятных и распространенных форм общения. Диалог может быть связан как с камерностью и интимностью, так и с агрессией и противостоянием. Диалог подразумевает наличие двух участников, заинтересованных в разговоре. Однако что, если один из участников — не человек? В ряде работ медиахудожников 1990-х — 2000-х годов прослеживается тема взаимодействия человека с машиной. Компьютер реализует свою часть концептуального диалога, непосредственно реагируя на действия человека. Так, в работе Рафаэля Лозано-Хеммера «Pulse Room» датчик считывает пульс зрителя и моментально синхронизирует с его ритмом мигание лампочек, расположенных по всему окружающему пространству.

Для того, чтобы механизм заработал, зритель должен осуществить свою часть диалога — прикоснуться к датчику, изъявив тем самым свою волю к общению. Таким образом, между зрителем и инсталляцией возникает личное взаимодействие без посредничества каких-либо сторонних лиц. При этом темой «разговора» оказывается самое интимное, личное и биологически важное для человеческого организма — биение его сердца. «Живое» в привычном понимании существо общается на равных с неодушевленным механизмом, который, тем не менее, способен реагировать и отвечать, хотя бы посредством копирования ритма.

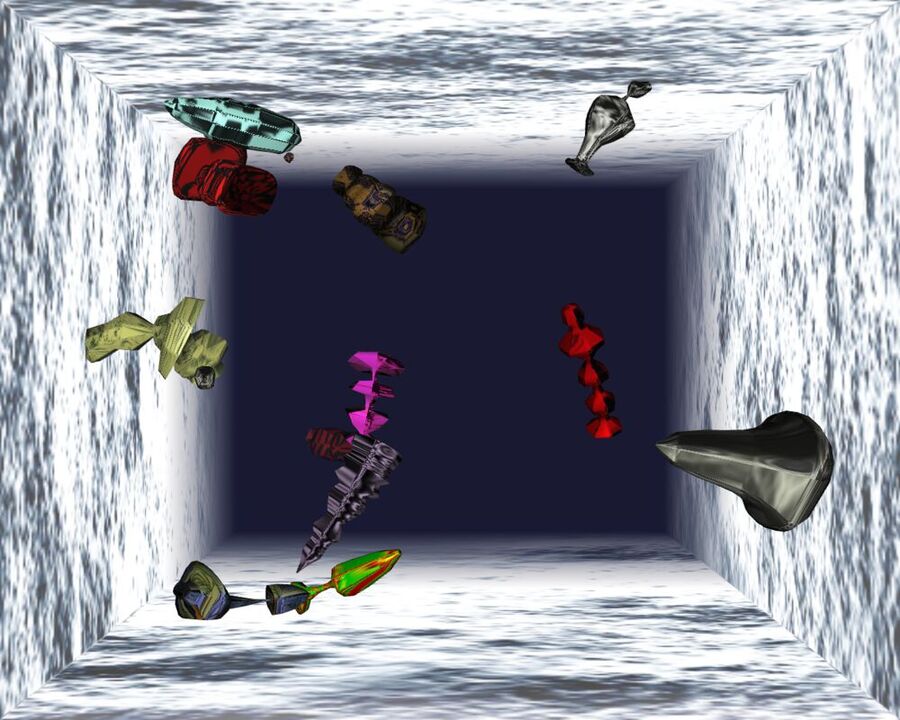

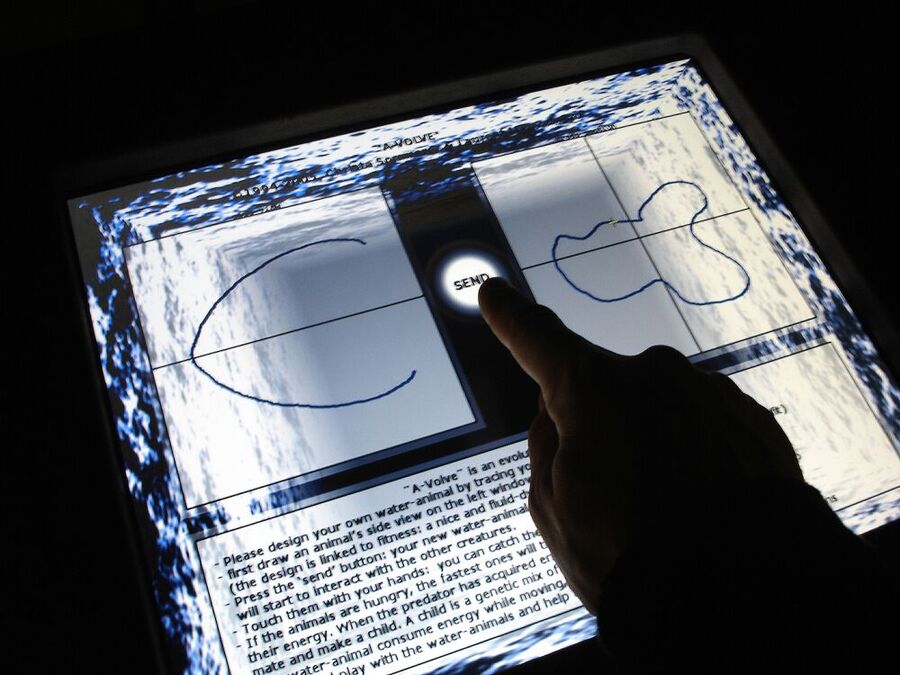

В работе Кристы Сомерер и Лорана Мигноно «A-Volve» зритель вступает в более сложное взаимодействие с машиной. Он должен нарисовать существо на //ОПИСАНИЕ МЕХАНИКИ//.

Результатом действий зрителя становится рождение в «аквариуме» «виртуальных форм жизни», и человек может управлять ими, охраняя их от нападения других существ или указывая путь движения. Аквариум как некое доисторическое пространство зарождения жизни становится визуальным подкреплением концепции акта творения. Зритель оказывается в роли создателя и берет на себя ответственность за жизнь, существующую лишь благодаря его мысленной воле. Инсталляция «A-Volve» делает удивительно большой шаг в сторону развития интерактивного искусства и ставит вопрос о природе жизни и возможности ее существования в цифровой среде.

Работа Александра Кастонгая «Générique», созданная в коллаборации с программистом Матье Бушаром, исследует возможности интерактивности на стыке технологий и искусства. Силуэт зрителя, захваченный камерой наблюдения, внедряется в изображение, проецируемое на стену. Зритель становится частью произведения искусства и способен влиять на него посредством своих телодвижений. Активность движений зрителя влияет на цветовую палитру инсталляции. Произведение искусства не статично, но развивается в зависимости от решений соавтора-зрителя и создается в реальном времени соавтором-компьютером.

Однако переход в диджитал-пространство не только порождает возможность творческого симбиоза человека и машины, но и потенциально увеличивает количество нежелательных взаимодействий. В конце XX-ого века становится очевидной проблема переизбытка информационного шума. В 1999 году Дуг Эйткен создает проект «Electric Earth», который на языке видео-арта говорит о проблеме сенсорных перегрузок в современном мире.

Ускоряющийся монтаж бессвязных, порой вызывающих тревогу и замешательство кадров заставляет зрителя почувствовать бессмысленность и утомительность обилия информации, потребляемой жителями мегаполисов постоянно, в основном неосознанно. На место осмысленного диалога приходит абсурдный и малопонятный полилог, в котором множество голосов сливается в единый неразборчивый шум. Актуальность работы Эйткена с течением времени только возросла, и художник продолжает развивать проект в различных пространствах.

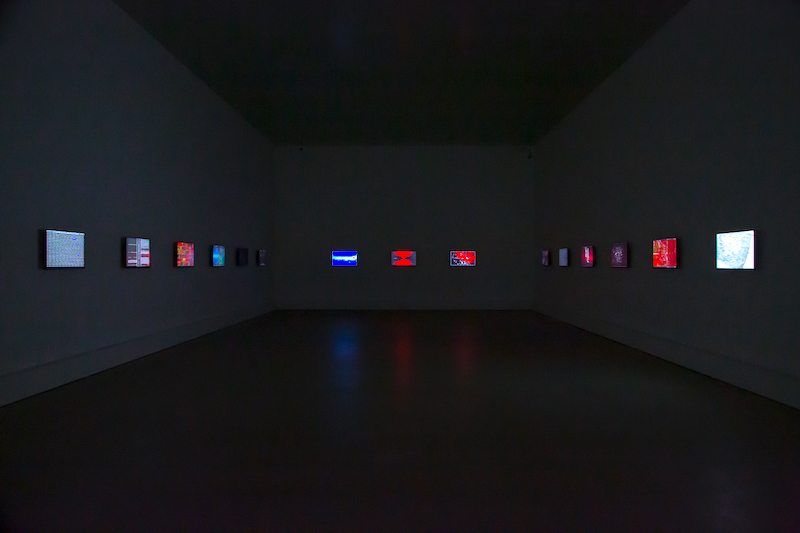

Тема информационного шума в контексте потери смысла отражена и в работе Лозано-Хеммера «33 questions per minute». Она представляет из себя инсталляцию из нескольких экранов, на которых постоянно появляются текстовые вопросы, сгенерированные компьютером, обученным создавать грамматически правильные предложения на основе словаря. Хоть вопросы и выглядят грамотными, на самом деле они лишены какого-либо смысла, а главное — на самом деле никому не интересны ответы на них. Принципы коммуникации ломаются. Не существует ни вопрошающего, ни отвечающего — есть только сам вопрос, в отсутствие контекста и интенции к диалогу лишенный смысла, сути, души.

Простота визуального решения инсталляции поддерживает ощущение пустоты и, в то же время, захламленности. Голые, неорганизованные провода, ведущие к множеству одинаковых экранов с оголенными микросхемами, подтверждают мысль о том, что работа, которая производится этими машинами, бездушна, бессмысленна и пуста.

Рюдзи Икеда с другой позиции рассматривает обилие информации и взаимодействий с ней. Она находит поэзию и вдохновение в масштабах данных, обрабатываемых современными технологиями. Деконструируя саму концепцию анализа данных, художница создает визуализации датасетов в своем проекте «datamatics».

В своей серии художница проводит аналогии между визуальным представлением наборов данных и природными или общественными явлениями. Так, она создает работы «data.scape», «data.flux», «data.anatomy», «data.gram» и при помощи различных способов экспонирования усиливает визуальное сходство с пейзажами, потоками, анатомическим устройством организма, лентой в соцсетях.

Отчужденная искусственная материя расчета и анализа сталкивается с естественными, жизнеобразующими образами. Контраст настолько сильный, что попытка диалога между вычислительной техникой и живыми организмами превращается скорее в монологическое высказывание большого количества данных в тишине и пустоте.

монолог

молчание