Тактильная эстетика в промышленном дизайне XX века

КОНЦЕПЦИЯ

Промышленный дизайн XX века формировался не только как визуальная практика, но и как культура материалов и поверхностей, предназначенных для непосредственного контакта с телом человека. Прикосновение превращает предмет в опыт: температура, шероховатость, упругость и другие характеристики поверхности задают дополнительные смыслы и эмоциональные реакции, которые считываются органами чувств. От полированных металлических корпусов ламп и приборов баухауса до мягких, словно обволакивающих кресел 1970-х годов — каждая эпоха вырабатывала собственный «тактильный язык». Исследование направлено на реконструкцию этого языка и попытку понять, как тактильная эстетика формировала эстетические, социальные и функциональные значения предметов промышленного дизайна.

«Тактильный язык» предмета выступает активным медиатором между пользователем и технологией. Изменения в подходе использования материала и способах обработки поверхности (переход от хрома и стекла к полимерам, от жёсткости к мягкости, от геометричной строгости к органической пластичности) не только отражают технический прогресс, но и изменяют социальные практики использования. Так, гладкий металлический чайник 1930-х безусловно ощущается иначе, чем надувное кресло 1960-х, которое вызывает эмоциональное удовольствие от мягкости и формы. Исторически такие изменения связаны с развитием технологий массового производства. Параллельно формировалась культура потребления: предметы перестали быть исключительно функциональными, они стали носителями тактильного опыта. Пользователь начал оценивать не только внешний вид и технические характеристики предмета, но и ощущение от контакта с поверхностью, мягкость, температуру и даже звук взаимодействия с объектом. Тактильная эстетика стала инструментом коммуникации между человеком и предметом.

«Объект должен вызывать эмоцию, и часто это происходит именно через прикосновение» — из интервью Марка Ньюсона и Рона Арада

Отбор визуального материала был основан на трёх критериях: репрезентативность каждого раздела, визуальная информативность и историческая значимость. В подбор вошли как знаковые предметы истории промышленного дизайна, так и более экспериментальные примеры, отражающие работу с новыми материалами и формами. Такой подход позволяет показать, как дизайнеры разных периодов решали вопросы тактильного восприятия.

Материал организован по шести тематическим рубрикам. Деление учитывает как хронологические сдвиги, так и параллельные явления в дизайне. Например, 1960-е одновременно демонстрируют моду на пластик и продолжающийся интерес к хромированным поверхностям, а 1980-90-е соединяют технологические новшества и гибридную тактильность материалов. Такой принцип рубрикации позволяет выявить устойчивые тенденции и трансформацию тактильной эстетики.

Текстовые источники отбирались по трём принципам: теоретическая релевантность к тактильности и материалам, историческая обоснованность и критическая оценка. В основу легли работы дизайнеров и исследователей тактильного восприятия, а также музейные каталоги, которые позволили сопоставить визуальные и сенсорные свойства объектов.

РУБРИКАТОР

1. Концепция 2. Рубрикатор 3. Индустриальная гладкость и геометричность 4. Линия движения: обтекаемая форма 5. Пластиковая сенсорика: акрил и полимеры 6. Пластичность и трансформация фактуры 7. Осязательный комфорт и практичность 8. Техно-тактильность: материал и технология 9. Заключение 10. Библиография 11. Источники изображений

I. Индустриальная гладкость и геометричность

Марианна Брандт «Чайный сервиз» 1924–1928

Начало XX века формирует особую культуру осязаемости, основанную на четкости формы и индустриальной логике материалов. Металл, стекло и лак становятся носителями принципиально нового тактильного опыта — холодного, гладкого, подчёркнуто машинного. Баухаус, ранний модернизм и функционализм задают эталон: поверхность должна быть плоскостью без жестов, чистой, рациональной, подчинённой геометрии. Это дизайн, который дистанцируется от тела, создавая ощущение объекта-механизма.

Геррит Ритвелд «Настольная лампа» 1925 / Марианна Брандт «Потолочный светильник» 1925

Ладислав Сутнар «Чайный сервиз» ок. 1932

Сервиз Ладислава Сутнара строит тактильный опыт на чувстве абсолютной чистоты материала. Аккуратно выверенные пропорции дают ощущение рациональной модульности, а тонкость стекла усиливает чувственность контакта: кажется, что между рукой и напитком почти нет границы. Тактильность здесь минималистична, но остра.

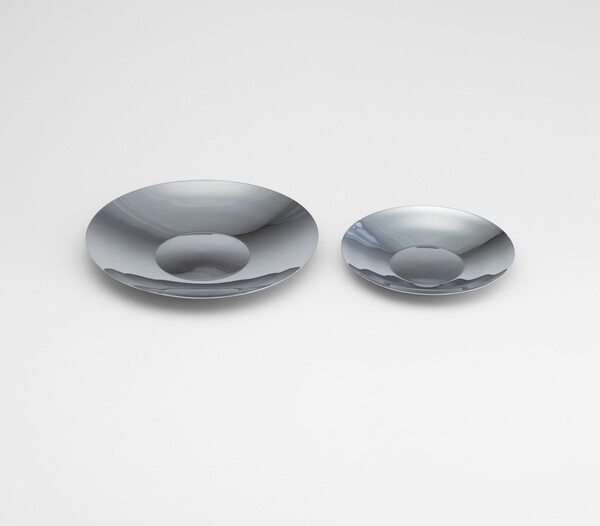

Марианна Брандт «Фруктовая ваза и блюдо» 1929 / Геррит Ритвелд «Стул Зиг-Заг» 1934

Лаковая деревянная поверхность, формальная строгость и подчеркнутая угловатость: при прикосновении к стулу Геррита Ритвелда ощущается идеально ровная, почти безжизненная плоскость. Тактильность здесь строится на жёстком контрасте между телом и геометрией, где материал подчёркивает принципиальную «негибкость» формы.

Вильгельм Вагенфельд «Чайник» 1932 / Вильгельм Вагенфельд «Чашка и блюдце» 1932

Поуль Хеннингсен «Светильники PH» 1920–1930-е гг.

Широкие гладкие плафоны с лаковой или эмалированной поверхностью — прикосновение почти не предполагается, но зрительно поверхность будто «говорит» со зрителем. Материал и форма формируют ожидание прикосновения, даже если трогать светильники прийдется не часто.

Марианна Брандт «Чайник для заварки MT49» 1924 / Марианна Брандт «Подвесной светильник DMB 26» 1926

«Железо и трубчатая сталь — это язык новой мебели. Они задают ощущение лёгкости и точности» — о практике Марселя Брейера

Марсель Брейер «Набор приставных столиков B9» 1925–1926 / Ле Корбюзье, Пьер Жаннере, Шарлотта Перриан «Кресло Grand Confort (LC3)» 1928

Ле Корбюзье, Пьер Жаннере и Шарлотта Перриан акцентируют внимание на контрасте: холодная металлокаркасная «рама» и мягкая обивка. Прикосновение как нельзя лучше отражает это различие материалов, холодный металл против кожи. Это кресло становится примером того, как сочетание материалов создает тактильные слои опыта.

Арне Якобсен «Flatware столовые приборы» 1957 / Вильгельм Вагенфельд, Карл Якоб Юкер «Настольная лампа WA24» 1923–1924

II. Линия движения: обтекаемая форма

В 1930–1950-е годы тактильность оказывается связана с идеей скорости. Формируется язык стримлайн — обтекаемости, движения. Поверхности становятся более гладкими, непрерывными, изгибы заменяют углы, а корпус предмета превращается в «тело», предназначенное для скольжения руки. Тактильная выразительность здесь — это непрерывность, отсутствие резких переходов, ритмичный поток. В радиоприёмниках, мебели, бытовых приборах и транспортных прототипах обтекаемость уменьшает сопротивление на уровне руки: фигура предмета как бы подталкивает жест «провести по поверхности». Энергия движения становится материалом.

Карл Шлёр «Автомобиль Schlörwagen», 1939

Машина создана как объект, который будто сопротивляется прикосновению — тактильный язык инженерного совершенства. Идеально гладкая поверхность и корпус в форме «капли».

Джордж Нельсон «Столик-поднос Tray Table (модель 4950)», 1948 / Людвиг Мис ван дер Роэ «Стул MR», 1927

«Форма предмета должна быть рациональной, красота должна произрастать из функции» — Макс Билл

Филко «Телевизор Predicta», 1959

Людвиг Мис ван дер Роэ «Стул Brno», 1929–1930 / Макс Билл «Настольная лампа Sun Lamp», 1951

Лампа Билла — чистый цилиндр и чистая траектория света. В её форме — идея строго направленного движения, а тактильная составляющая только дополняет её.

Эгмонт Аренс, Теодор Брукхарт «Мясорезка Model 410», 1940

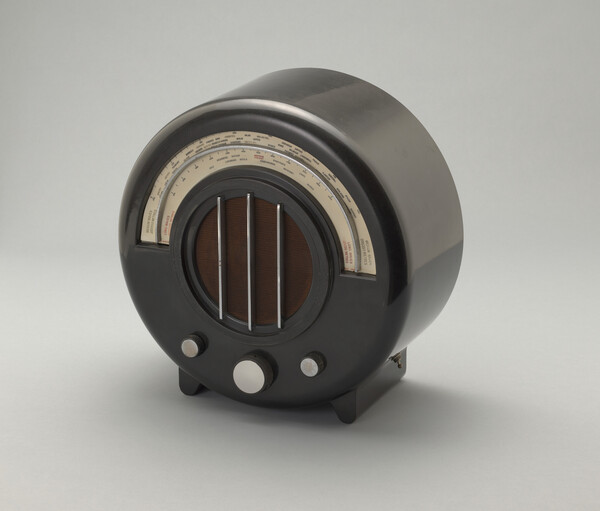

Уэллс Коутс «Радио AD-65», 1932 / Дональд Кнорр «Side Chair», 1948–1950

Радио AD-65 — один из каноничных предметов стримлайна. Корпус выполнен как цельная круглая форма — никаких углов, никаких визуальных ограничений. Для прикосновения нет точки «остановки». Радио выглядит и ощущается как объект, который движется даже будучи неподвижным. Сенсорика здесь — это скорость, переведённая в бытовую реальность.

III. Пластиковая сенсорика: акрил и полимеры

1950–1970-е становятся эпохой материалов, которые впервые позволяют проектировать новые ощущения, а не только новые формы. Пластик даёт дизайнерам свободу. Гладкость, гибкость, упругость, полупрозрачность, легкость — качества, недоступные традиционным материалам. Идея функциональной пластики заменяет монументальность модернизма — на первый план выходит упругий, лёгкий, демократичный материал.

Марко Занузо, Ричард Саппер «Складной телефон Grillo», 1966

«Материал задаёт язык формы: пластик позволяет свободно трансформировать его» — Вернер Пантон

Вернер Пантон «Штабелируемый боковой стул», ок. 1973 / Эдгар Бартолуччи и Джон Вальдхайм «Стул Barwa», ок. 1950

Стул Вернера Пантона выполнен из монолитного пластикового корпуса, без лишних соединений. Пластик обеспечивает лёгкость, упругость и мягкую отдачу при сидении, тактильно приятен и податлив руке. Цвет и блеск поверхности усиливают визуальную чистоту и ощущение легкости.

Паоло Ломадзи, Донато Д’Урбино, Джонатан Де Пас «Надувное кресло Blow», 1967 / Марко Занузо и Ричард Саппер «Телевизор Algol 11», 1964

Кресло Blow предоставляет собой мягкую, податливую поверхность, которая формируется под телом сидящего. Тактильность — легкая, упругая, интерактивная; материал откликается на давление, создавая полностью персонализированный опыт.

Джо Коломбо «Настольная лампа Acrilica (модель 281)», 1962

IV. Пластичность и трансформация фактуры

В 1960–1980-е внимание дизайнеров смещается от самого материала к возможности изменять его характер и поведение. Фактура перестаёт быть пассивной: она трансформируется, пружинит, гнётся, распадается на слои. Появляются гибриды жесткого и мягкого, плотного и пористого, сплошного и модульного. Объекты меняют состояние в зависимости от веса пользователя, распределения давления, угла касания. Мягкие кресла, модульные диваны, сложные системы создают тактильные эффекты, недоступные раннему модернизму. Эпоха отхода от строгой рациональности открывает путь эксперименту: фактура становится интерактивным элементом, а пластичность — ключевой эстетической категорией.

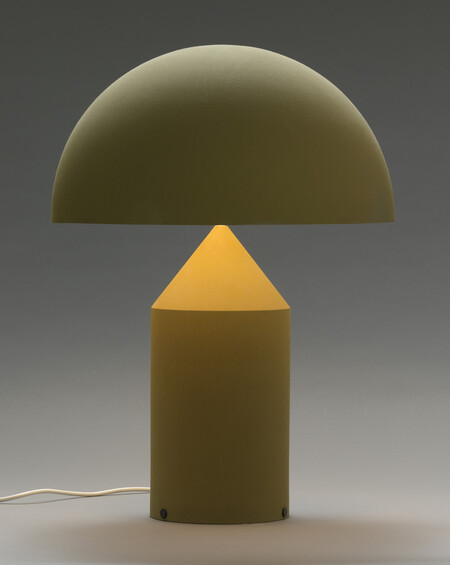

Марк Ньюсон «Кресло Embryo», 1988 / Вико Маджистретти «Настольная лампа Atollo», 1977

Форма кресла Ньюсона словно сопротивляется посадке. Гладкая поверхность с отдачей на прикосновение создаёт ощущение, что объект сам выбирает, как к нему прикасаться, подчёркивая автономность формы и «независимость» материала.

Вико Маджистретти «Кресло Maralunga», 1973 / Рон Арад «Кресло», 1986

«Я проектирую вещи, которые можно любить и трогать» — Рон Арад

Фрэнк О. Гери «Кресло Easy Edges Body Contour», 1971 / Пьеро Гатти, Чезаре Паолини, Франко Теодоро «Кресло Sacco», 1968

Наполненное полистирольными гранулами кресло Sacco реагирует на каждое движение тела, полностью меняя форму. Тактильность — мягкая, текучая, интерактивная, подчёркивающая эргономику и свободу позы.

Арне Якобсен «Кресло Egg и оттоманка», 1958 / Фрэнк О. Гери «Кресло Wiggle», 1972

V. Осязательный комфорт и практичность

Вторая половина XX века приносит в дизайн новый тип тактильности — функционально-техническую, возникающую в технике, приборах, бытовой электронике и машинах. В отличие от мебели или декоративных объектов, здесь тактильное качество становится частью логики пользования предметом. Поверхности и элементы управления, кнопки, переключатели, рычаги, рукоятки — проектируются как основа контакта, где форма и материал напрямую определяют удобство, точность и безопасность использования.

Джордж Нельсон «Печатная машинка Editor 2», 1968

Кнопки печатной машинки имеют разную степень нажатия, от лёгких до более жёстких, что формирует ритм набора текста. Металл корпуса создаёт ощущение прочности, а тактильный контакт становится инструментом контроля.

Марко Занузо, Ричард Саппер «Телевизор Doney 14», 1962 / Марко Занузо, Ричард Саппер «Радио TS 502», 1963

Дитер Рамс, Ханс Гугелот «Радио-Фонограф SK 4/10», 1956 / Дитер Рамс, Высшая школа дизайна Ульма «Карманное радио T3», 1958

«Хороший дизайн делает изделие удобным» — Дитер Рамс

Джеймс Дайсон «Пылесос Dual Cyclone DC02», 1994–1995

Пылесос сконструирован так, чтобы обеспечить максимальный комфорт постоянного использования. Вращающийся фильтр — не просто технический элемент, а тактильно отзывчивый механизм, который позволяет почувствовать работу устройства.

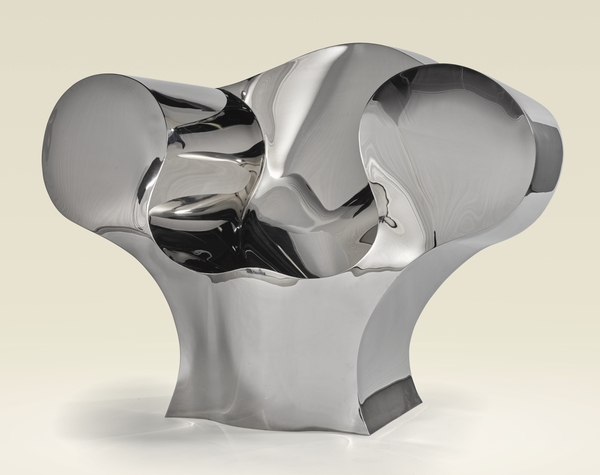

VI. Техно-тактильность: материал и технология

Последняя треть XX века открывает период, в котором тактильность перестаёт быть функцией конструкции или следствием производственных технологий и становится самостоятельным художественным инструментом. Дизайнеры конца 1970–1990-х рассматривают поверхность как пластическую среду, где материал не просто передаёт форму, но и конструирует особый сенсорный опыт. Возникает гибридная техно-материальность: сочетание индустриальных технологий и выразительных, иногда почти декоративных тактильных эффектов. Металл, дерево, стекло, полимеры и цифровые корпуса сосуществуют в одном объекте, создавая сложную и многослойную осязаемость.

Рон Арад «Диван Rover», 1981

«Дизайнеры должны экспериментировать с новыми технологиями, чтобы получать новые тактильные языки» — Марк Ньюсон / Филипп Старк

Марк Ньюсон «Деревянное кресло», 1988 / Филипп Старк «Juicy Salif», 1990-е

Соковыжималка из полированного алюминия блестит и скользит в руке, поверхность холодная и гладкая. Тактильность подчёркивает технологичность и «агрессивность» объекта.

Карим Рашид «Кресло», 1995 / Широ Курамата «Кресло How High the Moon», 1986

Пластиковый корпус кресла Карима Рашида гладкий, поверхность будто сопротивляется контакту — создаёт ощущение объекта, который не хочет быть сидячим местом, а скорее скульптурой. Эргономика вторична, а тактильность подчинена визуальной экспрессии формы.

Эппл «Компьютер iMac G3», 1998

Прозрачный пластиковый корпус, приятный на ощупь, визуально отражает технологическую инновацию. Тактильная коммуникация с устройством — часть пользовательского опыта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Визуальное исследование показывает, что промышленный дизайн XX века развивался как синтез формы, материала и тактильного опыта. Тактильная эстетика не была второстепенной: она формировала социальное значение предмета, определяла комфорт, подчёркивала технологичность и эмоциональность взаимодействия с объектом. История «тактильного языка» дизайна — это история того, как материал, технология и форма создают чувственное и социальное взаимодействие человека с предметом, а каждый объект становится носителем опыта, воспринимаемого через прикосновение, визуальное восприятие и эмоциональный отклик.

Арнхейм Р. Искусство и зрительное восприятие. Berkeley: University of California Press, 1956.

Палласмаа Ю. Глаза кожи: архитектура и чувства. Chichester: Wiley, 2005.

Галлаче А., Спенс Ч. Тактильная эстетика: к определению её характеристик и нейронных коррелятов // Social Semiotics. 2011.

Фашо Ж., Вейланд Б., Жуганару-Матье М., Витт А., Корнуо П. Тактильная эстетика: текстуры, которые нам нравятся или не нравятся // Acta Psychologica. 2019.

Кочнева А. С., Панкина М. В. Феномен тактильности в искусстве и его переосмысление в дизайне: проблемы психологии восприятия [Электронный ресурс] // CyberLeninka. (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-taktilnosti-v-iskusstve-i-ego-pereosmyslenie-v-dizayne-problemy-psihologii-vospriyatiya). Просмотрено: 12.11.2025.

Лис-Маффеи Г. Текстуры, тактильность и прикосновение в дизайне интерьера [Электронный ресурс] // Университет Хартфордшира. (URL: https://uhra.herts.ac.uk/id/eprint/14341/1LEES_MAFFEI_Hands_at_Home_1_.pdf). Просмотрено: 19.11.2025.

Технологический обзор/портал Tecnolumen. Marianne Brandt [Электронный ресурс]. (URL: https://tecnolumen.com/marianne-brandt/). Просмотрено: 13.11.2025.

https://www.moma.org/collection/works/92873 (дата обращения 10.11.2025)

https://www.artic.edu/artworks/239018/wiggle-side-chair (дата обращения 10.11.2025)

https://www.artic.edu/artworks/239013/barwa-chair (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/2438 (дата обращения 10.11.2025)

https://tecnolumen.com/marianne-brandt/ (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/2127?artist_id=7210&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/88172?artist_id=26152&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.artic.edu/artworks/229994/radio-model-ts-502 (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/4028?artist_id=6544&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/4034?artist_id=6544&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/4621?artist_id=6544&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/4112?artist_id=6544&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/127854 (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/92869 (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/3379 (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/2166?artist_id=3688&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/4029?artist_id=3688&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/102017?artist_id=1196&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.artic.edu/artworks/120500/sitting-beaver-chair (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/86473?artist_id=2108&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/2529?artist_id=2108&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/1676?artist_id=2108&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/3221?artist_id=4257&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/4626?artist_id=4257&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/2210?artist_id=2869&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/167006?artist_id=2869&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.artic.edu/artworks/44958/teapot-with-diffuser-and-lid (дата обращения 10.11.2025)

https://www.artic.edu/artworks/239015/zig-zag-chair (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/2787?artist_id=6208&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/4056?artist_id=6208&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/3943?artist_id=6208&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/2641?artist_id=769&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/2449?artist_id=741&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/2445?artist_id=741&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/4048?artist_id=4922&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/3328?artist_id=4564&page=1&sov_referrer=artist (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/3835?sov_referrer=theme&theme_id=5388 (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/2649 (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/4134 (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/3506 (дата обращения 10.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/4120 (дата обращения 10.11.2025)

https://www.cooperhewitt.org/2014/09/07/a-slice-of-design-from-the-local-deli (дата обращения 10.11.2025)

https://www.cooperhewitt.org/2017/10/20/design-that-predicts-the-future (дата обращения 10.11.2025)

https://www.artic.edu/artworks/251701/stacking-side-chair (дата обращения 10.11.2025)