Системы маленьких доказательтсв

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ l ПЕРВЫЕ СЛЕДЫ - про самые ранние формы подписей / прототипы этикеток

ГЛАВА 1 l РУКА СОБИРАТЕЛЯ - личные записки, первые «ручные» подписи

ГЛАВА 2 l РУЧНОЙ МУЗЕЙНЫЙ ЭТИКЕТАЖ - ранняя музейная «бумажная память», хаос и вариативность

ГЛАВА 3 l ФОРМАТ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗ ПРАКТИКИ - про появление инвентарной карточки как формы ПРИМЕЧАНИЕ - сравнительный анализ инвентарных карточек 19 века/ 20 века/ 21 века

ГЛАВА 4 l КОГДА ЭТИКЕТАЖ СТАЛ ЧАСТЬЮ ЭКСПОЗИЦИИ - переход от бумажных карточек к экспозиционным этикеткам

ГЛАВА 5 l МУЗЕЙНЫЙ ЭТИКЕТАЖ 20 ВЕКА - стандартизация и типографские формы

ГЛАВА 6 l МУЗЕЙНЫЙ ЭТИКЕТАЖ 21 ВЕКА - цифровой этап

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

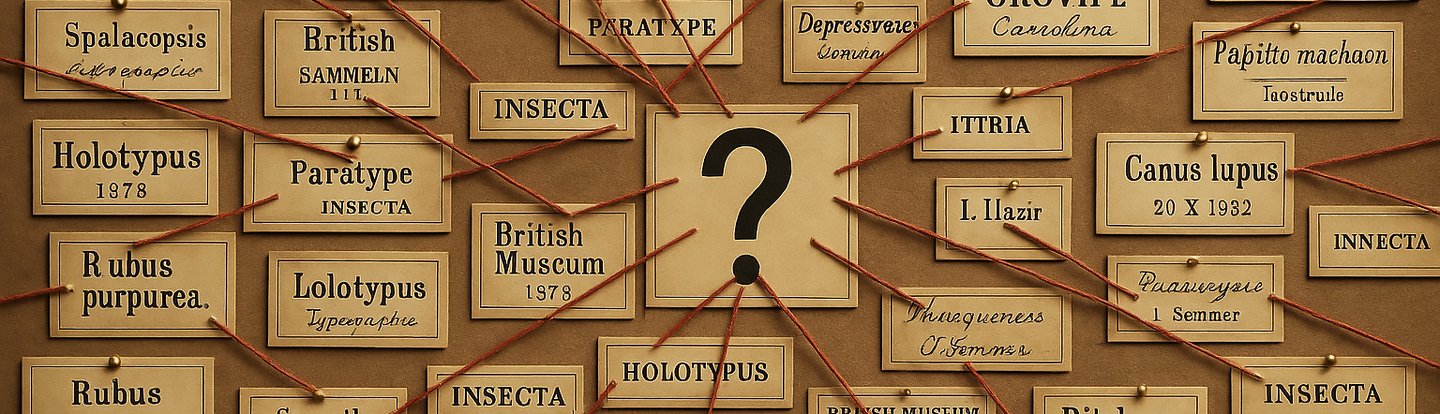

Это исследование — о маленьких вещах, которые держат большие системы. Музейные этикетки кажутся незаметными, но именно они превращают хаос предметов в связный рассказ. В каждом музее работает своя «система маленьких доказательств» — сеть миниатюрных свидетельств, которые помогают зрителю понять, что он видит и зачем это важно.

ПРЕДИСЛОВИЕ l ПЕРВЫЕ СЛЕДЫ

Эта история началась задолго до появления музеев. Первые «этикетки» были не про выставки, а про необходимость помнить: кому принадлежит предмет, откуда он пришёл, что означает. От погребальных ярлыков римского Египта до рукописных пометок коллекционеров — мир долго учился оставлять маленькие следы, чтобы не потерять смысл вещей.

Мумийные ярлыки из коллекции Метрополитен-музея представляют собой один из ранних примеров того, что сегодня можно назвать прототипом музейного этикетажа. Это небольшие деревянные дощечки с отверстиями, на которых короткими греческими или демотическими надписями фиксировали имя умершего, иногда его происхождение и дату смерти. Формы табличек различаются, а сами надписи выглядят по-разному: где-то они глубоко вырезаны, где-то нанесены быстро и неровно.

На ярлыках встречаются как греческие, так и смешанные греко-египетские имена — Плэнис, Пюкрис, Сенпноутес, Артемидора — что отражает культурную среду римского Египта. Визуально эти предметы важны тем, что показывают ранние принципы маркировки: минимальный, но устойчивый набор данных, использование сокращений, условных знаков и стандартных формул. По своей функции они были утилитарными, но именно в таких объектах видна линия, ведущая от практики идентификации в античности к современному музейному описанию предметов.

ГЛАВА 1 l РУКА СОБИРАТЕЛЯ

Прежде чем у музеев появились правила и единый способ маркировать предметы, вещи сопровождали маленькие рукописные заметки. Эти бумажки были сделаны самими участниками экспедиций: офицерами, учёными, художниками, служащими. Они писали быстро, в полевых условиях, на чём угодно — это могли быть куски плотной бумаги, вырезанная картонка, обрывок записки.

Каждая такая этикетка — это след конкретного человека, его почерка, его понимания предмета и его маршрута.

Этикетки О. П. Беляева написаны вручную, это скорее «полевые заметки», чем музейные документы. Почерк скачет, слова сокращаются, материал фиксируется так, как собирающий его видел и понимал. Именно такие этикетки дают почувствовать момент: человек стоит на палубе, в землянке, в каюте, записывает быстро, на том, что попадётся под руку.

Этикетки А. Д. Романовского и И. И. Архимандритова — крупные фамилии, написанные быстро, крупным почерком, которые просто удостоверяют лицо, авторство.

Во всех этих этикетках есть общие черты:

- Они персональны. Каждая остаётся привязана к конкретному человеку, его почерку, его решению.

- Они фрагментарны. Это маленькие куски информации, которые позже будут соединены в более крупные музейные системы.

ГЛАВА 2 l РУЧНОЙ МУЗЕЙНЫЙ ЭТИКЕТАЖ

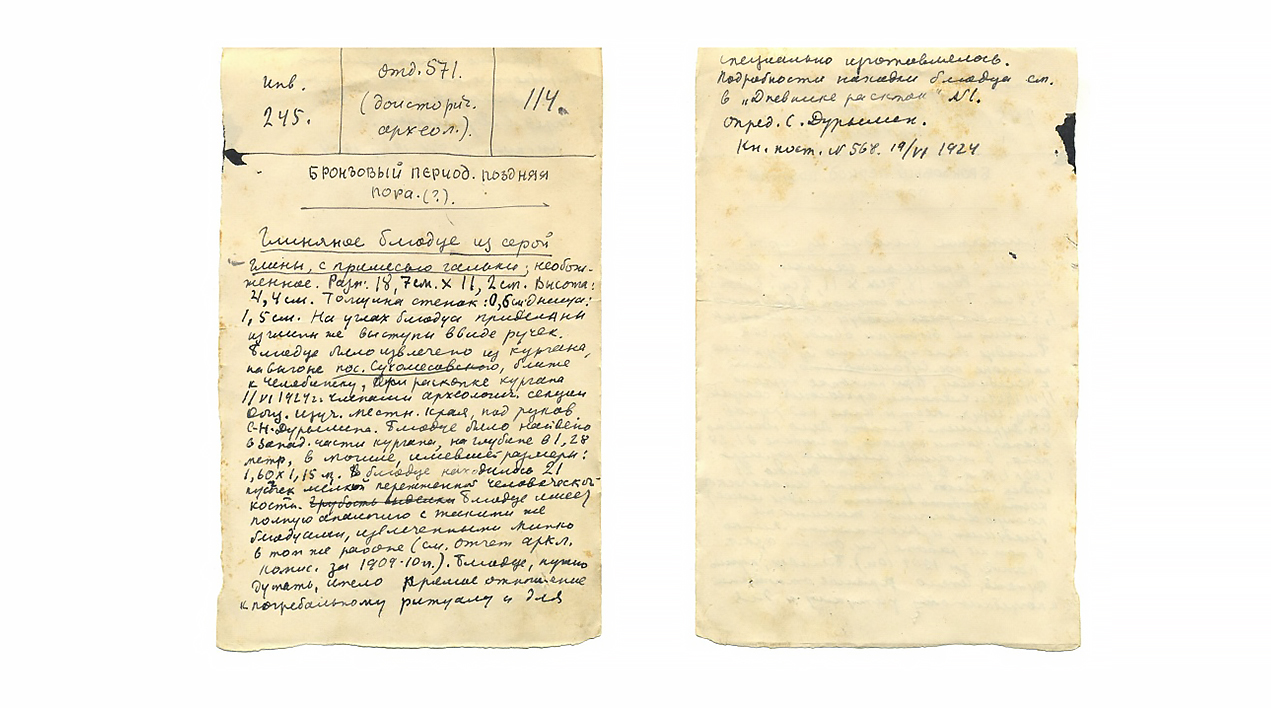

Этот набор ярлыков относится к ранней стадии музейного документооборота, когда фиксация сведений о предмете ещё не была стандартизирована. Такие этикетки создавались вручную — сотрудниками музеев, хранителями или собирателями коллекций. В каждом ярлыке есть номер предмета, краткое описание, место происхождения и имя сдатчика.

Большинство ярлыков указывает на предметы, собранные на Камчатке и в регионах проживания чукотского и корякского населения. На двух этикетках явно читается формула: «Изъ Камчатки. Отъ Др[а] Зуева». Это относится к собраниям, которые формировались участниками экспедиций конца XIX века — в частности, Зуевым (собирателем, действовавшим в этот период).

На ярлыках видны ранние формы инвентарных номеров — простая порядковая нумерация, проверочные отметки красным карандашом. Карточки вырезаны вручную из плотной бумаги и картона, некоторые имеют отверстия и крепёжные нити.

Эти ярлыки создавались до появления печатных стандартов (которые в российских музеях начали вводиться только в 1920–1930-е годы). Поэтому каждая карточка несёт почерк конкретного хранителя и отражает живой процесс формирования коллекций.

ГЛАВА 3 l ФОРМАТ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗ ПРАКТИКИ

Когда в музей начали стекаться разрозненные предметы с чужими, полевыми ярлыками, стало ясно: без собственной системы они просто потеряются.

Так появились первые музейные карточки, аккуратно переписанные номера, внутренние каталоги и описи. Эти документы ещё не были стандартизированы — каждый сотрудник писал их «по-своему», но уже следовал общему принципу: предмет должен быть описан, пронумерован и вписан в коллекцию.

Здесь музей впервые выступает как институция, которая не просто хранит вещи, но создаёт собственную бюрократию: внутренние правила учета, свои форматы карточек, способы фиксации источников поступления.

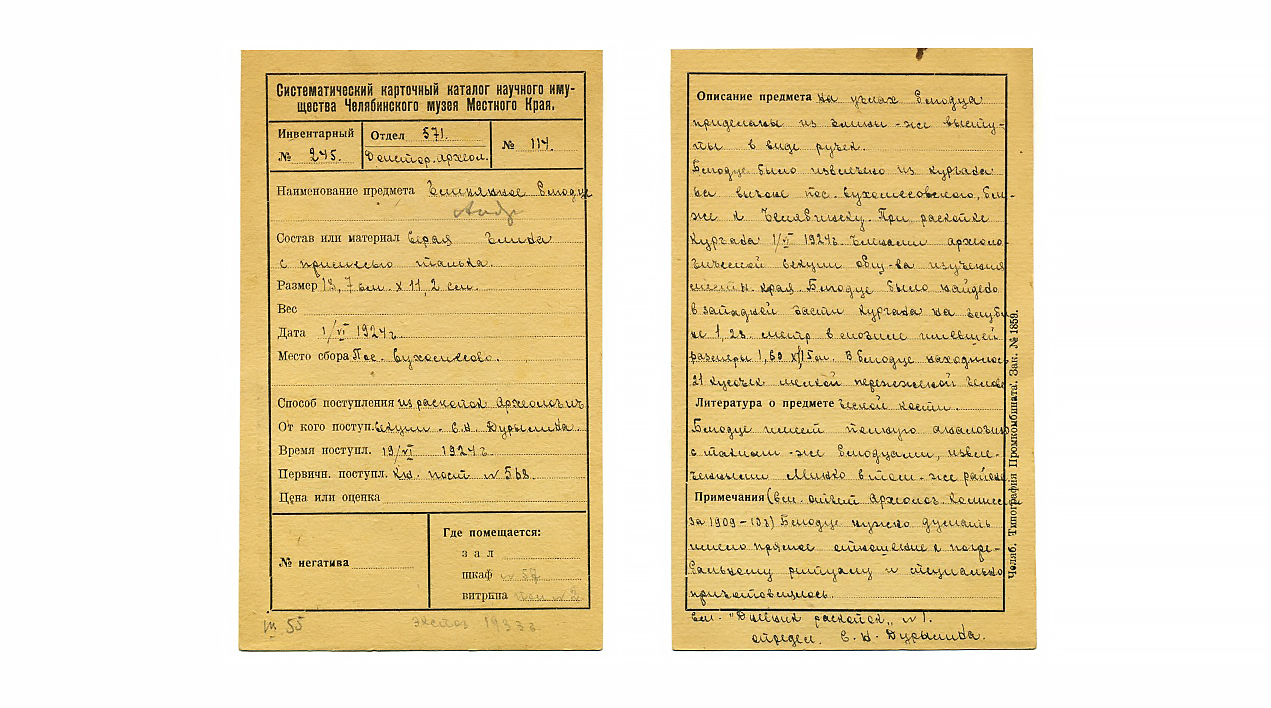

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТВЕРНАТРНЫХ КАРТОЧЕК 19 ВЕКА/ 20 ВЕКА/ 21 ВЕКА

Анализ музейной карточки 1860 года

РАСШИФРОВКА НАДПИСЕЙ НА МУЗЕЙНОЙ КАРТОЧКЕ

1. 2868–232 (Номер коллекции / инвентарный номер) 2. № 135з (Дополнительный номер единицы хранения) 3. Алеутская (Принадлежность предмета алеутской культуре) 4. Мужская, поселенная, алеутская шапка, украшенная бисеринками и волосами. 5. (Пояснительная записка) Две этикетки: № 6 (в списках) — алеутская мужская. № 5 — Алеутская. 6. (Это этикетка XVIII века, авторская (от собирателя), закреплявшаяся на самом головном уборе.) № 6. Шапка. Олеутская мужская (Старое написание «алеутская» через «О» или «Ол…») 7. (Вторая древняя этикетка того же типа.) № 5. Алеутская

Анализ карточки 1923 года

Инвентарная карточка из фондов Челябинского краеведческого музея представляет собой типовой бланк начала 1920-х годов, появившийся после вхождения местной типографии в состав Промбинадта (не ранее декабря 1923 года). Этот формат карточек был частью обновлённой системы учёта музейных предметов, разработанной уже в советский период.

Карточка фиксировала основные сведения о предмете: источник поступления, описание, способ изготовления, материал, датировку, место сбора и подпись составителя. Большинство карточек этого периода были заполнены сотрудницей музея М. И. Меркулёвой, переписывавшей материалы с черновиков С. Н. Дурылина, который работал с коллекциями в 1924 году.

Музейная карточка 21 века

Таким образом, за полтора столетия инвентарная карточка прошла путь от рукописного ярлыка-памятки до структурированного цифрового документа, отражающего многослойный контекст музейного предмета. Эволюция карточки является отражением более широких процессов — профессионализации музейного дела, усложнения научных требований и перехода к комплексным информационным системам хранения.

ГЛАВА 4 l КОГДА ЭТИКЕТАЖ СТАЛ ЧАСТЬЮ ЭКСПОЗИЦИИ

Фотография опубликована в чешском журнале Svetozor. Экспозиция художественного отдела Й. Пану́шки на Крайнской в 1 сентября 1911 г. Фотография 1927 г. . Первая выставка СА. Монтаж делал Алексей Ган

Этикетаж начинает входить в экспозиционную практику в первые десятилетия XX века — примерно с 1900–1930-х годов, когда музеи переходят от хранилищ к образовательным учреждениям и возникает необходимость в объяснительном тексте для посетителей, потому что в это время появляются первые руководства по музейной педагогике, формируется взгляд на экспозицию как образовательную среду, вводится принцип «объяснять предмет зрителю», начинают использоваться напечатанные этикетки и единые шрифты.

Оформление Музея Революции в Москве. 1930-е. Архив Государственного центрального музея современной истории. Фотография. 25 июля 1920 года Симбирский Пролетарский художественный музей.

На снимке представлены экспозиции 1930-х и 1920-х годов. Именно в этот период появляется первый массовый, директивный этикетаж: подписи, цифры, лозунги, схемы, диаграммы, пояснительные таблички — всё строго регламентировано как «учебное пособие» для посетителя. На фотографии это хорошо видно: каждый макет снабжён крупными цифровыми метками и текстовыми пояснениями.

Фотография 1911 года .Экспонаты Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и промышленной торговой выставки Фотографическая выставка в Москве в 1908 году.

Павел Ковжун на своей выставке 1914 г. Выставка художественных работ и В. Г. Шешунова. Приморская обл., г. Никольск-Уссурийский 1913 г. Выставка 1912 года в Императорском Историческом музее

ГЛАВА 5 l МУЗЕЙНЫЙ ЭТИКЕТАЖ 20 ВЕКА

Музейный этикетаж XX века характеризуется резким расширением диапазона материалов, используемых для маркировки коллекций. На смену бумажным ярлыкам XIX века приходят новые носители, отражающие развитие технологий хранения, консервации и документооборота.

Белая бумага, оберточная бумага, картон, самоклеящийся штукатурка, металл

В музеях начинают использовать не только плотную бумагу и картон, но также обёрточную бумагу, самоклеящуюся ленту, пластик и даже металл. Появление промышленно изготовленных ярлыков и типографских шаблонов делает этикетаж более стандартизированным и устойчивым к износу.

Способы заполнения этикеток: рукописные, машинописные, переработанная этикетка, этикетки, наклеенные на предыдущие этикетки

В XX веке музейный этикетаж демонстрирует значительную динамику в способах нанесения текста. До конца XIX столетия надписи выполнялись гусиными перьями или деревянными палочками, характерными для шрифта Schwabacher, что позволяет уверенно датировать ранние ярлыки. В первой половине XX века доминируют перьевые ручки, чернила и карандаши, включая копировальный карандаш, широко использовавшийся в полевой и лабораторной практике. С середины столетия основным инструментом становится печатная машинка, что обеспечивает стандартизацию и читаемость этикетажа. Одновременно меняется состав чернил и основы: используются кислотостойкие бумаги, архивные чернила, а также методы дополнительной защиты (воск, лак).

Письменные принадлежности: ручка, стержень, перо, шариковая ручка, простой карандаш, копировальный карандаш

6 Глава l ЭТИКЕТАЖ 21 ВЕКА

В наши дни этикетаж работает как инструмент навигации: он направляет взгляд, объясняет важное и делает искусство доступным разным посетителям — детям, взрослым, людям с разными возможностями.

Сегодня подписи — это способ общения музея с человеком. В XXI веке этикетаж стал гибким, внимательным к людям и их способам «читать» музей.

Современный этикетаж работает как инструмент понимания и ориентации в музее. Исследования показывают, что «все посетители читают этикетки, хотя глубина чтения различается». Добавление интерпретационных подписей увеличивает время взаимодействия с объектами и делает восприятие более глубоким: «увеличило время чтения и усилило вовлечённость». Посетители часто действуют по одному паттерну: сначала смотрят на объект, затем на текст и снова возвращаются к объекту — исследователи называют это «чередующийся взгляд».

Взрослая аудитория чаще опирается на текст и демонстрирует «ориентацию на текст как основу понимания», тогда как у детей преобладает визуальный путь восприятия. Поэтому современный этикетаж стремится быть многоуровневым, удобным и дружественным для разных групп посетителей.

Современные музеи переходят к инклюзивному этикетажу, потому что значительная часть посетителей сталкивается с барьерами: 29% взрослых европейцев живут с инвалидностью или риском социальной исключенности. В исследовании подчёркивается, что музей должен быть «доступным и инклюзивным», а этикетка — понятной для каждого. Универсальный дизайн предлагает «одно средство, которым может пользоваться каждый», без необходимости просить специальные материалы.

Универсальная этикетка объединяет несколько способов восприятия: жестовый язык, Брайль, крупный и контрастный текст и упрощённое письмо (easy-to-read). Это важно, потому что, например, во Франции 80% глухих людей не владеют письмом на французском, и обычные этикетки для них недоступны. Такой подход создаёт «универсальную медиацию», где все посетители читают одинаковую информацию, но каждый — удобным для себя способом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Требование иметь подпись к каждому экспонату долгое время не было закреплено единым международным документом. Однако начиная с конца XX — начала XXI века оно чётко фиксируется в профессиональных стандартах и методических рекомендациях музеев разных стран. Эти материалы демонстрируют, что наличие этикетажа становится не просто техническим дополнением к выставке, а обязательным элементом музейной коммуникации.

Самое прямое и формальное указание содержится в «Community Gallery Guidelines» Ньюпортского художественного музея. В документе прописано: «Object labels (required). Each artwork must have an object label…» — «Объектные ярлыки (обязательны). У каждого произведения должен быть ярлык с информацией об авторе, названии, дате, технике и размерах». Это один из немногих случаев, когда обязательность этикетажа сформулирована как административное требование.

Похожий подход присутствует в образовательных материалах Australian Museum (Австралия). В их методичке Exhibition Kit (датировка не указана, опубликовано в 2000-х годах) прямо сказано: «Each object on display needs its own exhibition label» — «Каждый объект на экспозиции нуждается в собственной этикетке».

Профессиональные рекомендации Western Australian Museum (публикация без точной даты, в обращении с 2000-х годов) также рассматривают этикетаж как обязательную часть структуры экспозиции. Документ описывает систему вводных текстов, групповых текстов и предметных этикеток, подчёркивая, что последний элемент обеспечивает «непосредственный контакт посетителя с объектом».

Важную роль играет и Кодекс музейной этики ICOM, первое издание которого вышло в 1986 году, с последующими обновлениями. Хотя в документе не записано формулы «подпись обязательна», там чётко сформулирована обязанность музея предоставлять точную и доступную информацию о своих коллекциях. На практике эта норма реализуется через систему этикетажей и сопровождающих текстов.