Религиозные сюжеты в живописи русского авангарда

Рубрикатор

1. Концепция исследования 2. Основная часть 2.1 Наталья Гончарова (1881–1962) 2.2 Марк Шагал (1887-1985) 2.3 Кузьма Петров-Водкин (1878-1939) 3. Заключение исследования 4. Источники информации

Концепция

Основная часть

Наталия Гончарова (1881–1962)

Наталья Гончарова, тетраптих «Евангелисты», 1911 год

1910–1911 годы — это годы создания знаменитых религиозных композиций Натальи Гончаровой. «Евангелисты» — произведение, состоящее из четырёх самостоятельных полотен, на-которых изображены четыре евангелиста. Этот тетраптих — мощная, монументальная работа, которая словно пробуждает нашу историческую память. Тем не менее понять, к какому конкретному иконографическому образцу обращалась Наталья Гончарова, сложно. Многие видят в «Евангелистах» апостолов Альбрехта Дюрера, другие отмечают вдохновение произведениями Эль Греко.

Интерьер церкви Спаса на Нередице (фото сделано до 1917 года) // Наталья Гончарова, тетраптих «Евангелисты», 1911 год

Художница изображает апостолов с нарочито «народными» лицами: длинные бороды, распущенные волосы. Ближайшим иконографическим источником для этих евангелистов считаются фрески XII века в храме Спаса на Нередице. Этот храм был обнаружен в XIX веке с полностью сохранившимся ансамблем фресок. С середины XIX века их начали копировать, а в 1910 году вышел альбом с фотографиями интерьера храма. Та экспрессия, которую мы ощущаем в работах Гончаровой, во многом связана не просто с фресками, а именно с их фотографиями.

Совмещение самых разных стилей — характерная черта живописи Натальи Гончаровой. В тандеме с Ларионовым художница формулирует принцип свободно трактованной традиционности.

Наталья Гончаров, эскизы костюмов балета «Литургия», 1915 год

В 1915 году Наталья Гончарова работала над костюмами для «Литургии» Дягилева. Балет так и не состоялся, но сохранилось множество графических эскизов, над которыми трудилась художница. В этих работах явно проявляется влияние средневекового искусства. Гончарова отходит от простой стилизации и ставит на первый план стремление передать монументальность и иконографичность. Используя образцы разных эпох, она создаёт синтез футуристичных форм и русско-византийской архаики.

Наталья Гончаров, эскизы костюмов балета «Литургия», 1915 год

Фреска «Поклонение волхвов» в Сант-Аполлинаре-Нуово

Одним из источников вдохновения для Гончаровой, как считают, были фотографии мозаик базилики Сант-Аполлинаре-Нуово. Динамичная композиция и единый образ шествия переносятся со стен базилики в эскизы художницы, что отражает хореографию балета.

Наталья Гончаров, эскизы костюмов балета «Литургия», 1915 год

Икона «Покров Богоматери», начало XV века // Наталья Гончаров, эскизы декорации балета «Литургия», 1915 год // Наталья Гончарова, фрагмент тетраптиха «Евангелисты», 1911 год

Эскиз декорации к балету — это храм с иконостасом, по бокам — образ города. Наталья Гончарова снова использует характерный для её творчества приём: синтез образов разных эпох. Мы видим явное вдохновение её прежними работами (тетраптих «Евангелисты»), а также мотивы, отсылающие к иконе «Покров Богоматери» XV века.

Марк Шагал (1887-1985)

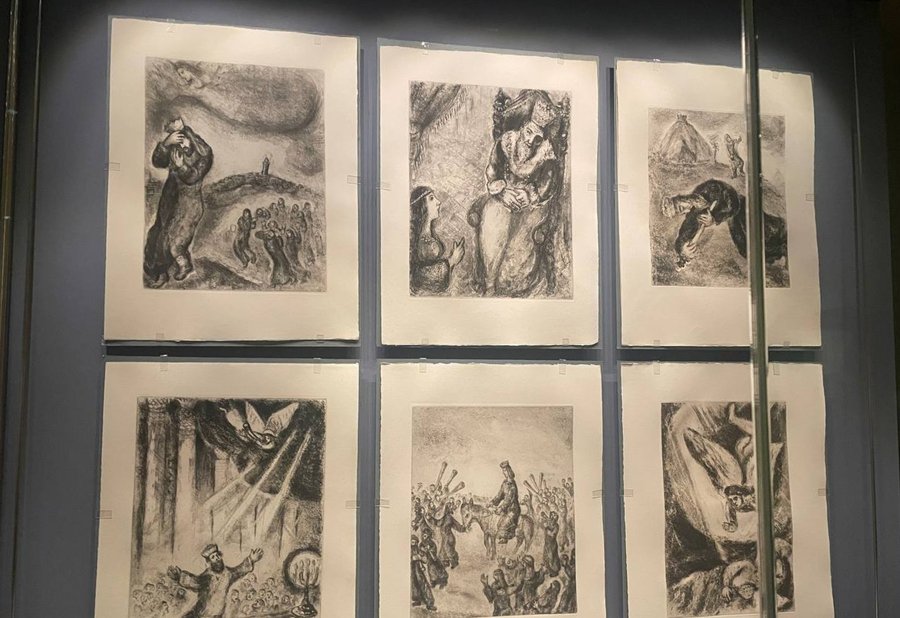

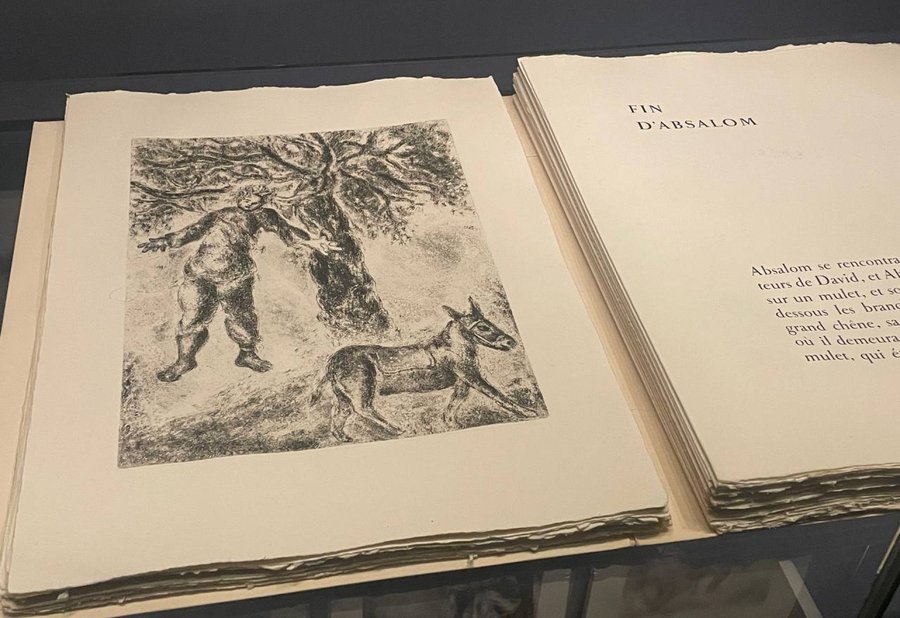

Марк Шагал, 105 гравюр на металле «Библия», 1956 год

В 1920-е годы Марк Шагал получает заказ от Амбруаза Воллара на иллюстрации к Библии. Проект окончательно сформировался в 1930-е, когда Шагал отправился в путешествие по Палестине. Вернувшись, воодушевлённый художник принялся за работу над офортами. В этом цикле удивительным образом синтезируются элементы кубизма и символизма: «плывущие» формы и приёмы экспрессионизма.

«Когда мне предстояло иллюстрировать Библию Воллара, он сказал: „Идите на площадь Пигаль“. Я же хотел увидеть Палестину, прикоснуться к земле. Я поехал туда, чтобы убедиться в истинности моих ощущений — без фотоаппарата, даже без кисти. Никакой документалистики, никаких туристических впечатлений; и всё же я доволен, что побывал там», — говорил Марк Шагал.

Марк Шагал, 105 гравюр на металле «Библия», издательство «Териад» (тираж 295 экз. Экземпляр № 255), 1956 год

Рембрандт Харменс ван Рейн, «Иосиф и жена Потифара», 1635 год // Рембрандт Харменс ван Рейн, «Блинщица», 1635 год // Рембрандт Харменс ван Рейн, «Три дерева», 1643 год

Можно проследить, как в своих иллюстрациях Шагал обращается к великому мастеру — Рембрандту. Психологизм, смещение акцента с внешних явлений на внутренние переживания — всё это почерк голландского художника.

Главная особенность гравюр Шагала — передача целостности бытия и его особой непрерывности: мы видим не столько движение тел, сколько движение души.

«Я считаю, что эти картины иллюстрируют не мечту отдельного человека, а мечту всего человечества», — писал Марк Шагал в предисловии к каталогу музея «Библейское послание».

Марк Шагал, «Белое распятие», 1938 год // Марк Шагал, «Исход», 1966 год

В центре картины Марка Шагала «Белое распятие» — образ Христа, вокруг которого рушится мир. Но на Него падает луч света — знак благоволения Бога. Ещё один символ надежды и света — подсвечник. Пламя его свечей не колышется от ветра и не гаснет, несмотря ни на что. Эта картина — отклик Шагала на все страдания, поэтому образ Христа приобретает особую значимость для художника.

Ещё одна картина с образом Христа — «Исход» (1952–1966). Написанная после Второй мировой войны, она отражает рефлексию художника над трагедией Холокоста. Эта работа стала символом геноцида евреев: над гонимыми возвышается Христос — страдающий праведник.

12 витражных окон для синагоги Аббель при медицинском центре Хадасса

Синагогу больницы «Хадасса» в Израиле украшают витражи Марка Шагала. Панно посвящено двенадцати коленам Израилевым — потомкам сыновей Иакова. Каждый витраж отсылает к иудейским традициям, но художник добавляет в композицию реалистичные детали, например отзвуки детских воспоминаний.

12 витражных окон для синагоги Аббель при медицинском центре Хадасса

«Библия с детства завораживала меня. Она всегда казалась мне величайшим источником поэзии на все времена. И с тех пор я непрестанно искал её отражение в жизни и в искусстве», — писал Марк Шагал в предисловии к каталогу музея «Библейское послание».

Фрагмент одного из витражных окон Марка Шагала для синагоги Аббель при медицинском центре Хадасса

Кузьма Петров-Водкин (1878-1939)

Кузьма Петров-Водкин, «Изгнание из рая», 1911 год // Томмазо Мазаччо, фреска в капелле Бранкаччи «Изгнание из рая», 1427 год

Работа Кузьмы Петрова-Водкина «Изгнание из Рая», по мнению многих исследователей, отсылает к традициям итальянского Ренессанса. Можно усмотреть параллели с фреской Томмазо Мазаччо «Изгнание из Рая» в капелле Бранкаччи: композиционная схожесть особенно заметна в позе Евы.

Однако, если в фреске Мазаччо видно противостояние мужского и женского начал (Ева прикрывает тело, а Адам закрывает лицо руками, пытаясь скрыть свое страдание), то у Петрова-Водкина акцент иной: изгнание из Рая представлено не как наказание, а как естественный этап человеческого развития. Лица героев грустны, но не искажены мукой, а Ева словно не замечает своей случайной наготы.

Кузьма Петров-Водкин, «Богоматерь Умиление злых сердец», 1914-15 гг. // Кузьма Петров-Водкин, «Мадонна с ребенком. Пробуждающая», 1922 год // Кузьма Петров-Водкин, «Богоматерь с младенцем», 1922 год

На картине «Богоматерь. Умиление злых сердец» Петров-Водкин отходит от традиционного православного канона, но образ Богоматери пронизан глубокой духовностью, и картина воспринимается исключительно в сакральном контексте. С начала 1920-х годов художник всё чаще обращается к теме Богоматери. Некоторые исследователи связывают это с ожиданием рождения его дочери Елены (род. 1922).

Кузьма Петров-Водкин, «Купание красного коня», 1912 год // Икона «Чудо Георгия о змие», вторая половина XV века

В картине «Купание красного коня» Петров-Водкин не столько наследует религиозную традицию, сколько приближается к ней. Подобно мастерам древних новгородских икон, он отходит от реализма, делая акцент на силе образа. В работе проглядывает параллель с образом Георгия Победоносца, но художник, в отличие от иконописной традиции, смещает фокус с всадника на коня.

Кузьма Петров-Водкин, «1918 год в Петрограде», 1920 год

Заключение

Источники