предметы «беспредметников»: промышленный дизайн авангардистов

Современный промышленный дизайн нередко воспринимается как область, где царят рациональность, стандартизация, технологическая эффективность — всё это появилось лишь во второй половины XX столетия. Но корни этих общепринятых принципов уходят в эпоху русского авангарда. Именно тогда впервые была радикально поставлена идея о том, что вещь — не просто объект пользования, но элемент новой социальной среды, инструмент формирования нового человека. Художник перестал быть создателем эстетических образов и стал «конструктором быта».

Недавно меня заинтересовал вопрос: «все знают, как выглядят предметы быта Родченко, Татлина и их студентов. Как же тогда выглядит версия Малевича?». Он и его единомышленники восхваляли отказ от «предметности», стремились убрать любой исторический контекст, лишали вещей их формы, оставляя лишь смыслы. Я думал, что они не делали предметов, но это не так.

Я решил разобраться как представляли себе быт новых людей и промышленный дизайн разные направления авангарда.

«Он хотел быть „единственным и неповторимым“, … больше других мешало и не давало Татлину покоя существование Малевича.» Воспоминания В.Ходасевич о В. Е. Татлине

Интереснее всего смотреть на это через оптику конфликта Малевича и Татлина. В этом конфликте сосредоточено всё: чистая форма и реальный материал, философия и комфорт, несбыточная утопия и несуществующее общество.

Они ненавидели друг друга. Малевич видел в искусстве автономную сферу, создающую новую духовную реальность, свободную от предметности. Татлин, напротив, требовал «культуры материала», настаивая на том, что задача художника — работать с конструкцией и с практическими задачами общества.

Но когда-то они были друзьями. Через их противостояние можно анализировать весь авангард: каждый объект, каждый проект, каждую художественную идею можно прочитать как позицию между двумя крайностями.

Именно поэтому для исследования были выбраны те предметы, которые наиболее ясно отражают подход обеих сторон, а впоследствии и тех кто был посередине. Их сопоставление позволяет увидеть авангард как целостный феномен — не состоящий из противоположностей, но рождающийся в их напряжённом взаимодействии. И именно это взаимодействие стало основой тех принципов дизайна, которыми пропитаны вещи вокруг нас.

Это исследование, следовательно, стремится не только реконструировать историю отдельных предметов, но и показать, как вещи могут быть носителями утопий, как философия превращается в технические решения, и как наследие авангарда продолжает жить в современной культуре.

Введение Политическая ситуация и новое искусство

Русский авангард начала ХХ века стал одним из самых радикальных художественных феноменов мирового модернизма. В период стремительных политических и социальных трансформаций 1910–1930-х годов искусство оказалось не просто участником культурных процессов — оно стало активной силой, претендующей на роль архитектора нового общества. После революций 1917 года художники впервые получили уникальный вызов: не только изображать мир, но и конструировать его заново.

Новый государственный проект, основанный на идеях коллективизма, индустриализации и социальной переорганизации, требовал новых форм быта, новой эстетики и нового человека — и именно авангард стал лабораторией этого человека будущего.

«Искусство должно отрешаться от вчерашнего» К.Малевич «О новых системах в искусстве», 1919

ЮНОВИС в Витебске, июнь 1922 года

В этой среде формируются два взаимосвязанных, но принципиально разных подхода к роли искусства и вещи. С одной стороны, беспредметное искусство супрематизма, провозглашённое Казимиром Малевичем, отвергало материальный мир как таковой. Его целью было создание «новой реальности» чистых форм, не привязанных к утилитарности и бытовой функции. Супрематизм видел своё будущее в преобразовании самого мышления — в освобождении от предметности как от «исторической тяжести».

УНОВИС («Утвердители нового искусства») в Витебске, возглавленный Малевичем и продолженный его учениками — Николаем Суетиным, Ильей Чашником, Лазарем Хидекелем, Элем Лисицким — стал центром этой художественной революции.

Преподаватели ВХУТЕМАСа, 1920

С другой стороны, в Москве формируется крупная институция, ставшая оплотом предметного, конструктивного искусства нового типа — ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские).

Здесь художник превращается в инженера, в разработчика вещей для нового индустриального общества. Конструктивисты — Александр Родченко, Варвара Степанова, Эль Лисицкий, Пётр Галактионов, Александр Лавинский — создают мебель, клубы, рабочие пространства, костюмы, архитектурные проекты, соответствующие идеалам массовости, функциональности и рациональности. ВХУТЕМАС становился не просто художественной школой, но институтом государственного масштаба, где проектировался быт будущего рабочего класса.

Предметное и беспредметное Противостояние концептуалистов с практиками

После Октябрьской революции Императорский фарфоровый завод стал называться Государственным фарфоровым заводом (ГФЗ, позже — Ленинградский фарфоровый завод имени М. В. Ломоносова). Теперь его задачей было создавать фарфор «революционный по содержанию, совершенный по форме и безупречный по техническому исполнению». В 1920-е годы на заводе появилось новое направление — супрематический фарфор. Разработкой инновационных форм занимались Казимир Малевич и его ученики из УНОВИСа, в том числе Николай Суетин и Илья Чашник.

«Это не чайник, но идея чайника» Сервиз из чайника с получашками 1923, ГФЗ, К.Малевич

Эскиз росписи Ильи Чашника и роспись получашек Малевича И.Чашником и Н.Суетиным

Этот странный сервиз, созданный по эскизам Казимира Малевича — одного из ярчайших представителей русского авангарда и основателя супрематизма, — воплощает идеи этого художественного направления в бытовых предметах. Вместо классических форм чашек здесь использованы упрощённые полусферы с прямоугольными ручками, а традиционный яркий декор заменён на минималистичный белый цвет. Посуда Малевича получилась абсолютно непрактичной в производстве и использовании — но она и не была на это рассчитана.

Сервиз с супрематической росписью 1923, ГФЗ, Н.Суетин

Сервиз «Памяти Е.Гуро» 1992, ДФЗ, С. Г. Аникин

«Искусство в сущности своей беспредметно, абстрактно. К.Малевич, „Живопись“

Блюдо «Супрематизм» 1923, Н. М. Суетин Блюдо с эскизом 1923, ГФЗ, К.Малевич

Однако большинство предметов, созданных «беспредметниками» — это роспись существующих предметов быта, не предлагающих ничего нового в области функции или производства. По словам самого Малевича, он стремился «создать форму нового мира, а не предметы нового быта»: его философия была направлена на искусство, а предметы были способом внести это искусство в жизнь обычных людей. Посуду они воспринимали как холст для своих произведений, а не функциональную вещь.

Модель чернильницы 1924 и расписанная версия «Супрематизм с планитом» 1925, Н.Суетин

Любые попытки придумать для «супрематического фарфора» новое формообразование выглядят избыточно декоративно. Малевич и его единомышленники по сути игнорировали быт «нового человека», образ которого они придумали.

Сервиз «Тракторный» 1932, Н. М. Суетин

Со временем образы становились приземленнее и больше отвечали нуждам государства. В знаменитом сервизе «Тракторный» (1932) Николай Суетин трансформировал орнаментальную роспись в образную композицию. Горизонтальные красно-оранжевые, чёрные и зелёные полосы создают динамичный ритм, напоминающий абстракцию Казимира Малевича, например, его «Красную конницу».

Александр Галактионов с макетом и деталями своего дипломного проекта, 1929

Обратная ситуация сложилась во ВХУТЕМАСе. К 1920 году под руководством Владимира Фаворского там сформировалась уникальная методология, сочетавшая подходы художественных и производственных факультетов, авангардистов и традиционалистов.

Главной целью института стала разработка изделий, готовых к массовому индустриальному производству. Для этого было налажено тесное взаимодействие с московскими фабриками: студенты не только учились, но и работали над реальными проектами, часто выполняя государственные заказы.

«Художник — организатор быта», гласит одна из статей В.Татлина. Своими проектами члены ВХУТЕМАСа пытались сформировать быт нового советского человека. В отличие от Малевича, они точно знали как этот человек выглядит, из чего ест, на чем сидит и как работает.

Они первыми поняли, что старые фабрики концентрировались лишь на «внешнем эффекте», а «ведь человек — существо органическое, состоящее из скелета, нервов и мускулов». Татлин и его студенты пытался создать «умный» дизайн: предмет, метод производства которого основан на его функции и наоборот. Эстетика была объявлена лишь её следствием.

Однако в одном Татлин и Малевич были едины: стремлении в отказе от прошлого. Если Малевич видел это прошлое в искусстве, то Татлин стремился избавиться от всего лишнего. Зачем вам шкаф, если места хранения встроены в квартиру, зачем вам стол, если можно писать в специальной нише, зачем вам резное «клубное кресло», если наше лучше и без декора?

«Искусство — в жизнь, искусство — в технику, ни к старому, ни к новому, а к нужному» В. Е. Татлин в выступлении

Можно сказать, что этот подход и является современным пониманием промышленного дизайна: студенты первыми в мире создавали модульные, многофункциональные, эстетически приятные и простые в производстве конструкции. За 25 лет до супругов Имсов, студенты дерметфака экспериментировали с гнутыми деревом и фанерой. Ещё в 1920-х там пробовали работать с металлическими трубками, которые позже превратятся в стул «Василий». Из ВХУТЕМАСа идея нового быта и эстетики распространилась по миру в другие школы.

Проект «Рабочего клуба» А.Родченко 1925 и макет А.Лаврентьева 1982

Реконструкция проекта клуба, 1924

Другой яркий представитель ВХУТЕМАСа, Александр Родченко, был скорее художником и относился к эстетике и декору гораздо лучше. Если проекты Татлина были направлены на техническую сферу нового общества, то Родченко занимался сферой социальной.

Одной из ведущих идей 1920-х годов и его творчества стали коммуны. В новом обществе, бытовая жизнь выходила из рамок индивидуального жилища и перетекала в общественные пространства. Для работы, досуга и просвещения рабочие могли посетить клуб. Все предметы придуманные Родченко задуманы для коллективного использования: длинный читальный стол, парные кресла для шахмат, публичная библиотека и т. д. Пространство может трансформироваться под нужды его посетителей.

Лампа 1929, А.Дамский под руководством А.Родченко Макет лампы 1921, А.Родченко Чертеж лампы 1921, А.Родченко

«Я понимаю теперь капиталиста, которому всё мало, но это же опиум жизни — вещи» Из писем А.Родченко

Многие созданные Родченко или его студентами вещи имеют «конструктивисткую» идеологию внутри, однако яркую эстетику и простоту производства. Он полагался на новые материалы не так сильно, как Татлин, однако всё равно стремился сделать их модульными или трансформирующимися.

Интересно посмотреть и на подходы к более близкой к телу теме: одежде. В 1924 Татлин пробовал создать идеальный костюм пролетария, «одежду нормаль»: модульная структура, сухие расчеты и продуманное производство. Трест «Ленинградодежда» даже одобрил для производства его пальто. На фоне одежды Варвары Степановой, жены Родченко, его проект кажется неэстетичным, серым и безжизненным.

Утопии нового общества Варианты человека будущего

Архитектоны «Гота» и «Бета» 1923, К.Малевич

Со временем на плоском холсте стало тесно даже самому Малевичу и он попробовал новый формат искусства — архитектоны. Это супрематические формы похожие то ли на города, то ли на корабли, то ли на оба сразу. Мы видим, как в трехмерной форме Малевич отрицает цвет, гравитацию, размеры и функцию рукотворного объекта.

Вазы «Суетон» и «Архитектон» 1932, ГФЗ, Н.Суетин

Архитектоны стали очередной попыткой «беспредметников» применить их концепты в архитектуре и дизайне. Единомышленники Малевича пробовали применять их: чернильница и фарфоровые вазы Суетина, картины с «проунами» Лисицкого.

Дипломный проект «Летающего города» Г. Т. Крутикова, 1929

Но идея беспредметной, неограниченной законами физики утопии не отпускала умы советских творцов. Мне кажется, что идея антигравитации «архитектонов» Малевича нашла своё отражение в утопичной идее летающего города Г. Т. Крутикова. В своём проекте выпускник ВХУТЕМАСа предлагал перенести в воздух жильё, а Землю оставить для путешествий, отдыха и труда. Город отрицает всё: государственные границы, гравитацию, принципы полёта и т. д. Это «беспредметный предмет», концепт полной свободы, утопия будущего.

Проект клуба нового социального типа 1929, И.Леонидов

»…для нас же форма — результат организации и функциональных зависимостей рабочих и конструктивных моментов. Надо смотреть и критиковать не форму, а приемы культурной организации» И.Леонидов в «СА: Проект клуба нового социального типа». 1929

Проект клуба нового социального типа 1929, И.Леонидов

В этом же году другой архитектор из ВХУТЕМАСа, Иван Леонидов, продемонстрировал диаметрально противоположную идею утопии. Как и у Крутикова проект отрицал всё: традиционные здания, существующий социум и экономические возможности. Но проект был предметным, технически совершенным.

В проекте «клуба нового социального типа» Леонидов продолжал идеи Родченко о новом социуме, обитающего в общественных пространствах. Он рассматривает человека, как механизм на который влияет окружающая среда: сделав фасад из стекла, покрасив стены в специальный цвет, продумав планировку и программу досуга, Леонидов хотел «создавать культурно-бытовые условия для всестороннего развития рабочих». Иначе говоря, формировать идеальных граждан средой и бытом вокруг них.

Внутреннее противоречие И выход из него

Студенты деревообделочного факультета ВХУТЕМАСа (М. Олешев, В. Тимофеев и др.) делают макет избы-читальни, 1925

В этой борьбе беспредметного, технического социального и идеологического и появилось большая часть проектов 1920-х годов.ВХУТЕМАС стал своеобразной творческой лабораторией, где художники разных течений формировали эстетику нового советского быта. Радикальные идеи начала десятилетия к его середине стали реальными продуктами, сходящими с фабрик.

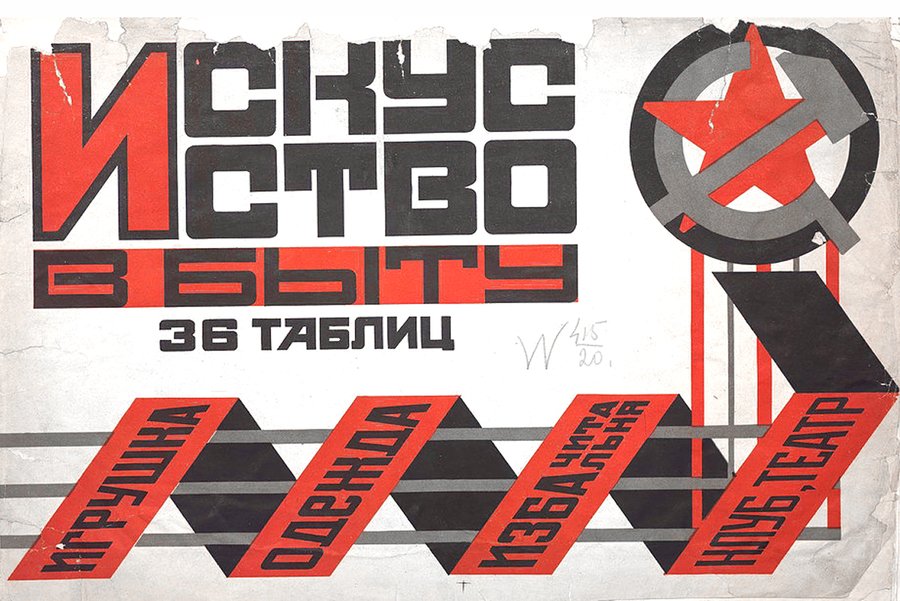

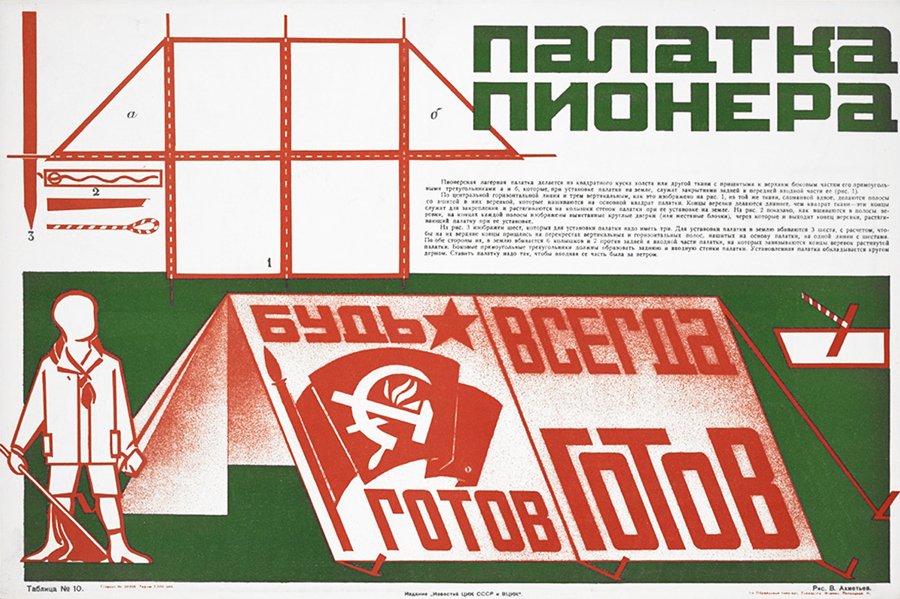

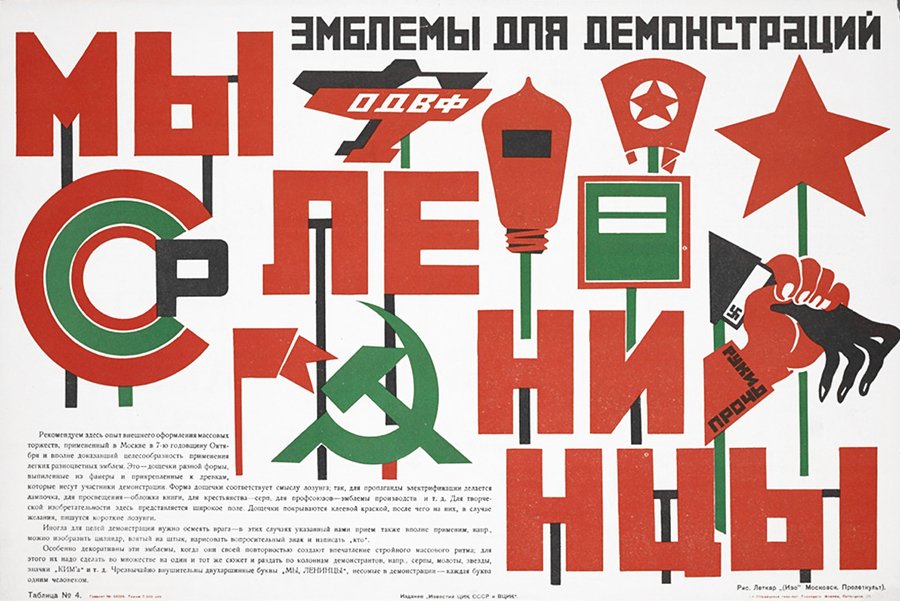

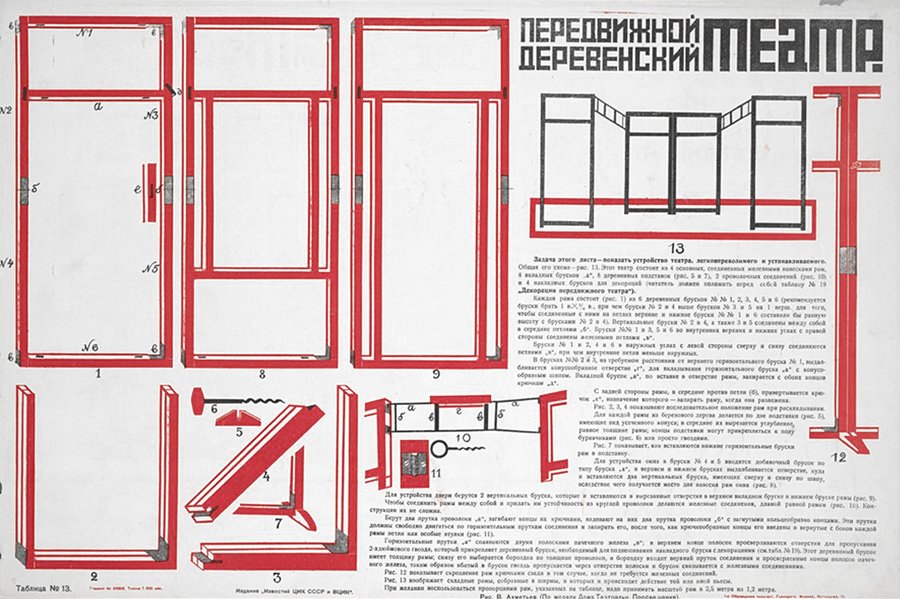

Яркий пример такой трансформации — набор из 36 таблиц «Искусство в быту», который демонстрировал, как самостоятельно создать предметы обихода, сочетающие утилитарность с авангардной эстетикой, близкой супрематизму.

Приложение к журналу «Красная Нива» на 1925 год 36 таблиц «Искусство в быту»

Единственный кто смог балансировать на грани эстетического «беспредметного» и чистого технического, на мой взгляд, был Эль Лисицкий. Он показал как связать воедино философию «беспредметного» с инженерными решениями.

В его проектах можно увидеть пик развития идей, которые мы обсуждали: эстетическая нейтральность, модульность и трансформация, общество как коммуна, общественное пространство, производственная простота и т. д.

Посмотрев на его интерьеры можно увидеть, как авангардисты представляли быт будущего.

Кабинет абстрактного искусства 1927, Э.Лисицкий Интерьер зала конструктивного искусства на выставке в Дрездене 1926, Э.Лисицкий

«Холст для меня стал слишком тесен. Круг цветовых гармоний стал для меня слишком узок. И я создал Проуны — как пересадочную станцию от живописи к архитектуре» Эль Лисицкий о концепции проунов, 1923

Проект интерьера комнаты для дома-коммуны 1927, Э.Лисицкий

Кресло «D62» 1920-е и современная реплика, Э.Лисицкий Складной стул для судов 1928, Б. Земляницын

С другой стороны его проекты были технически продуманными. Считается, что он одним из первых придумал металлический складной стул, так знакомый нам по мебели IKEA.

Кресло «D62» из гнутой фанеры опередило своё время, как и комбинаторная мебель (идея так же адаптированная IKEA в настоящем).

Комбинаторная мебель из базовых элементов, Эль Лисицкий

Конец нового искусства И возвращение старого

В начале 1930-х годов советское правительство стало воспринимать авангардных художников как источник политической угрозы и идеологических противоречий. Под давлением властей бывшие «революционеры искусства» вынуждены были пересмотреть свои темы и формы, выбирая более идеологически безопасные направления.

Так, примерно с 1929 года супрематисты возвращаются к тематике крестьянского быта. Образы из так называемого «Второго крестьянского периода» (1927–1935) в творчестве Казимира Малевича начинают появляться в работах Николая Суетина и других художников.

Сервиз «Бабы» 1930-е, Н.Суетин

Та же судьба постигла и ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН). В 1930 году ленинградский и московский филиалы были закрыты в рамках государственной кампании ужесточению контроля над искусством. На базе архитектурного факультета московского ВХУТЕИНа (Высшего Художественно-технического института) был создан МАРХИ (Московский архитектурный институт).

Внутри институтов царила атмосфера давления: многочисленные доносы, внутренние конфликты и чистки привели к уходу или увольнению неугодных преподавателей и студентов. Государство требовало от искусства единообразия — разнообразие стилей и форм было объявлено недопустимым, а соцреализм стал официальным и единственным направлением.

Указатели и скамейки на станции «Аэропорт» 1935, З.Быков Светильники на станции«Таганская», А.Дамский

Оставшиеся на свободе преподаватели и студенты распущенных коллективов быстро осознали ситуацию и стали работать в новом стиле. Многие архитектурные ансамбли Москвы делались руками бывших студентов ВХУТЕМАСа, что сложно сказать с первого взгляда.

Интересно, как авангардная философия сливалась с классическим декором и превращалась в уникальное формообразование сталинского ампира и стиля соц.реализм.

«К58-103» в интерьере 1958, Ю.Случевский и А.Белорусский

«Мебельный набор К58-103» 1958, Ю.Случевский и А.Белорусский

Идеи заложенные авангардом в 1920-х, нашли своё воплощение в 1960-х, во время ренессанса конструктивизма. Лишь тогда СССР начал серьезно заниматься производством товаров народного потребления, для разработки которых и был создан ВХУТЕМАС.

Модульная мебель, одежда, бытовая техника и общественные пространства несло на производство и в массы уже новое поколение художников.

Например, знаменитый «Мебельный набор К58-103» был создан выпускниками Строгановки, в здании которой до 1930 находился ВХУТЕМАС. Работы же Малевича и других супрематистов продолжили быть частой темой для декора в изделиях ГФЗ и других заводов.

Вывод Две стороны одной монеты

Противостояние двух идеологических групп в новом искусстве, назовём их «беспредметники» (УНОВИС) и «предметники» (ВХУТЕМАС), было не столько борьбой противоположных систем взглядов, сколько напряжением внутри единого проекта нового мира. Пока К.Малевич игнорировал функцию вещей, превознося эстетику нового искусства, его оппонент В.Татлин полностью игнорировал эстетику, превознося технические решения и прогресс.

«Беспредметные предметы», супрематический сервиз, ваза, чернильница, архитектон, показали, что отказ от утилитарности не означает отказа от предметного мира. Это не функциональные объекты, но и не абстрактные картины; они существуют как материальные воплощения новой эстетики, как точки соприкосновения искусства и вещи. С другой стороны, конструктивистские проекты ВХУТЕМАСа — клубы, мебель, костюмы-трансформеры, архитектурные схемы — стремились к максимальной функциональности, но неизбежно превращались в утопии, атрибуты нового социального порядка, которые далеко не всегда могли быть реализованы в условиях реальной экономики молодого государства.

Эти группы — не полюса конфликта, а два метода конструирования общей утопии. Малевич и Татлин, Лисицкий и Родченко, Степанова и Крутиков предлагали разные ответы на вопрос о том, что такое новый человек и новый быт, но в конечном итоге их идеи неизбежно пересекались.

ПРОУН Лисицкого стал мостом между абстракцией и архитектурой; костюмы Степановой — между беспредметной геометрией и функцией, а летающий город Крутикова и клуб нового типа Леонидова — между технологической и социальной утопией.

Наследие авангарда — это не только произведения художников, но и метод мышления, в котором форма рассматривается как инструмент преобразования общества. Вещь перестаёт быть просто предметом — она превращается в носителя идеи, в элемент формирования новой реальности.

https://rusmuseumvrm.ru/collections/arts_and_crafts/index.php?show=asc&p=0&t=0&page=46&ps=20#slide-1